第三节 三峡地区的水系特征与地貌演化分析

一、三峡地区的水系特征

1.河流流域提取与划分

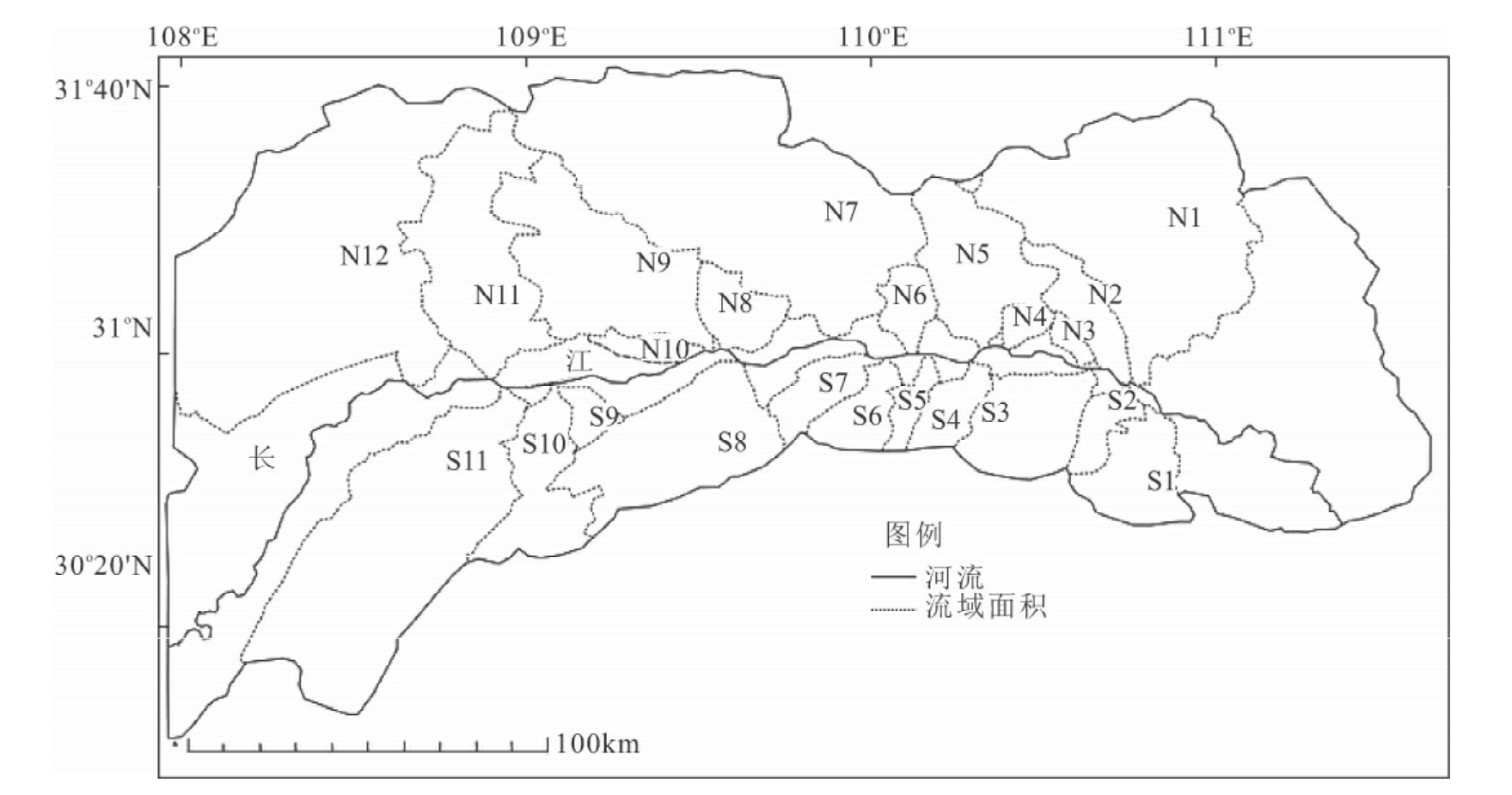

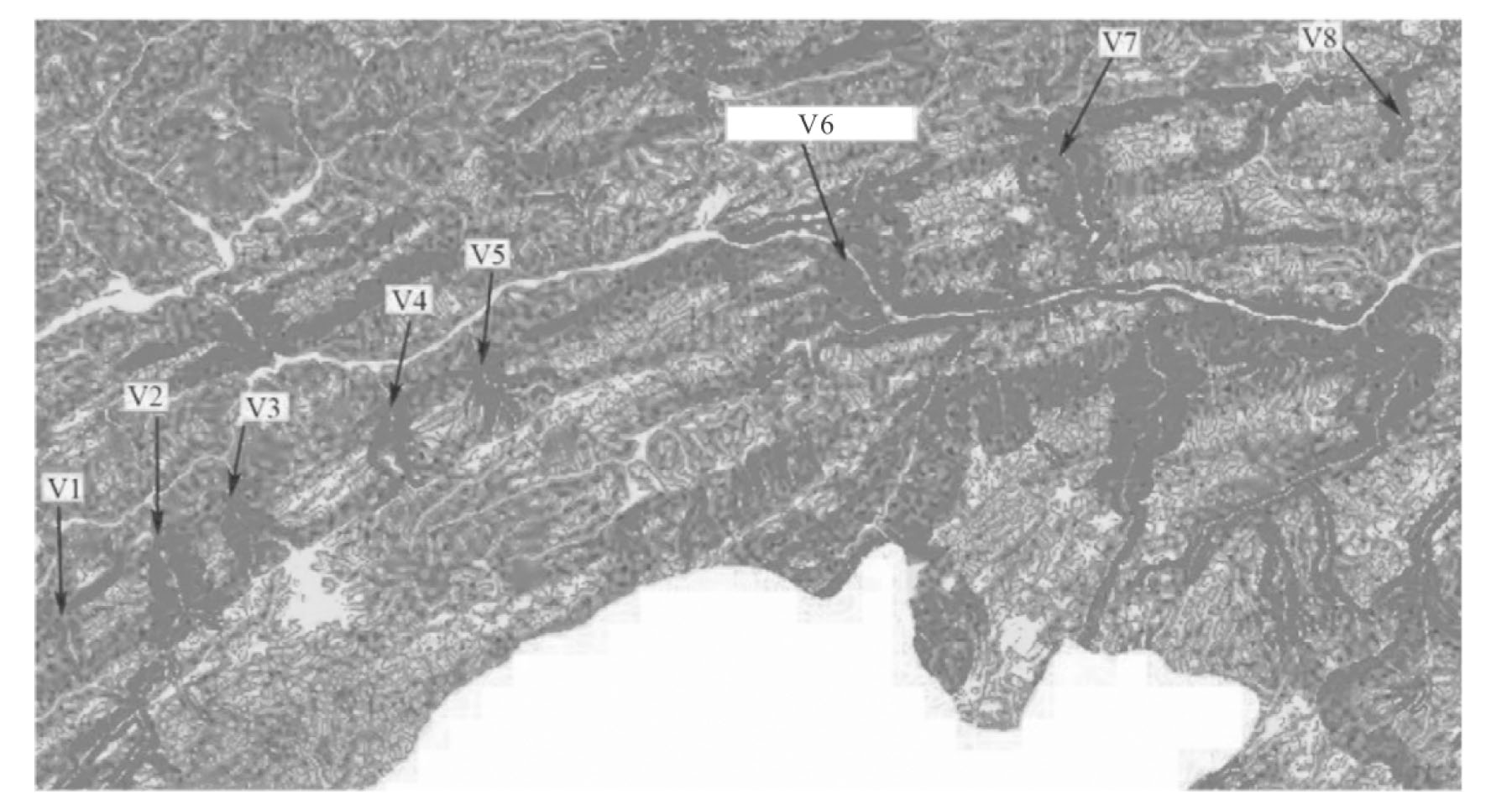

利用DEM数据在Grass GIS中使用r.watershed命令提取河网,河流长度阈值设置为50m。然后使用r.stream.order脚本对各条河流进行分级。从中提取了23个流域,长江北岸的河流使用编号为N1至N12,南岸的河流使用编号为S1至S11(图5-6)。

图5-6 三峡地区河流流域

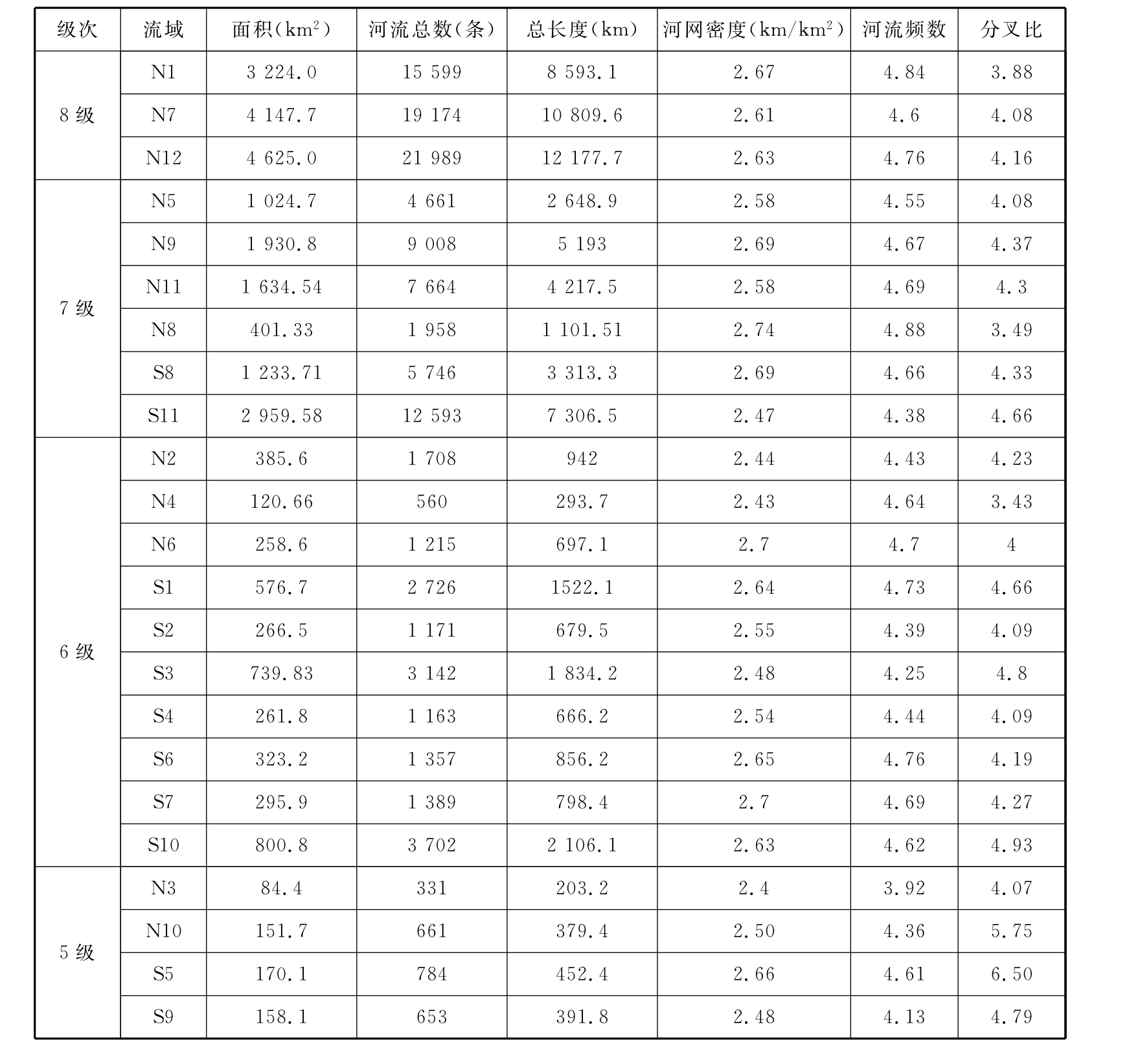

我们将23个流域划分成4组:3个8级流域,6个7级流域,10个6级流域和4个5级流域。各个流域的编号及特征参数表如表5-9所示。

总的来说,三峡地区的河流可以分为四个等级,8级至5级河流。北岸的河流要比南岸的河流古老些,因为所有的8级河流以及绝大部分的7级河流都位于北岸。南岸只有一条7级河流,并且还有大量的6级河流。

2.地貌演化分析

上述结果显示,研究区地貌成熟度差异较大。西陵峡至瞿塘峡段长江两侧支流流域地貌成熟度比瞿塘峡至重庆段要年轻许多,巴东至巫峡段的河流地貌成熟度是最年轻的,这对我们理解这一地区的地貌演化历史提供了重要信息。一般认为,现代意义上的长江是川江与峡江之间通过河流袭夺方式形成的(Liu,2009;Zhao,1996)。关于分水岭的争论由来已久,有人认为黄陵穹窿是峡江与古长江的分水岭,有人认为是巫山。本研究显示,如果从河流地貌成熟度的角度来考虑,我们支持第二种假设,即巫山为三峡的分水岭。川江和古长江的边界应该在巴东至巫山之间,因为河流地貌成熟度研究显示这一地区的河流最为年轻。在各个支流流域中,N11、N12、S10和S11的地貌成熟度是最为古老的四个。我们可以肯定地说巫峡是三峡的三个峡谷中最后一个被切穿的峡谷。

表5-9 研究区流域特征参数

二、三峡地区各支流流域面积高程积分分析及地貌意义

1.面积高程积分

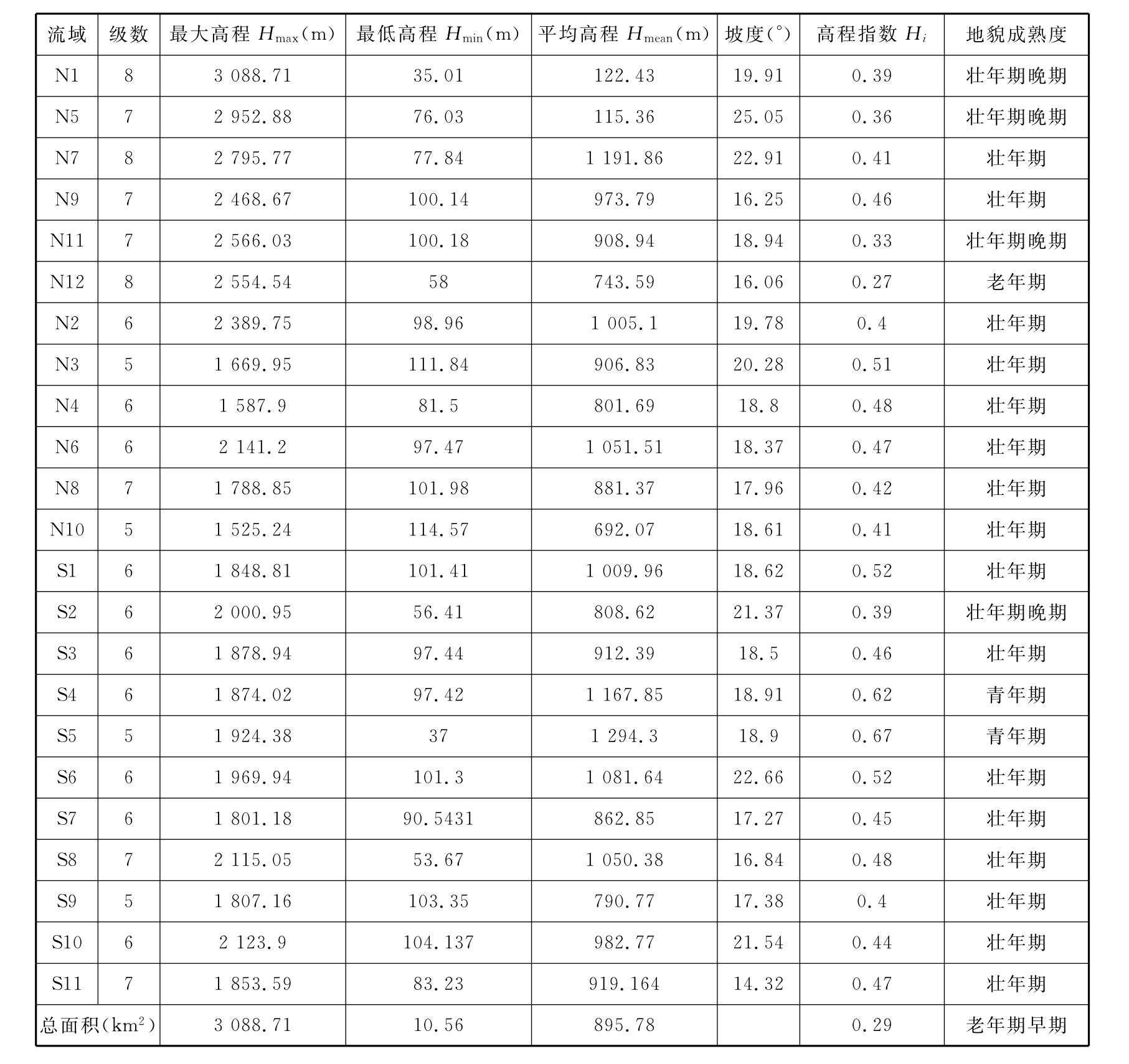

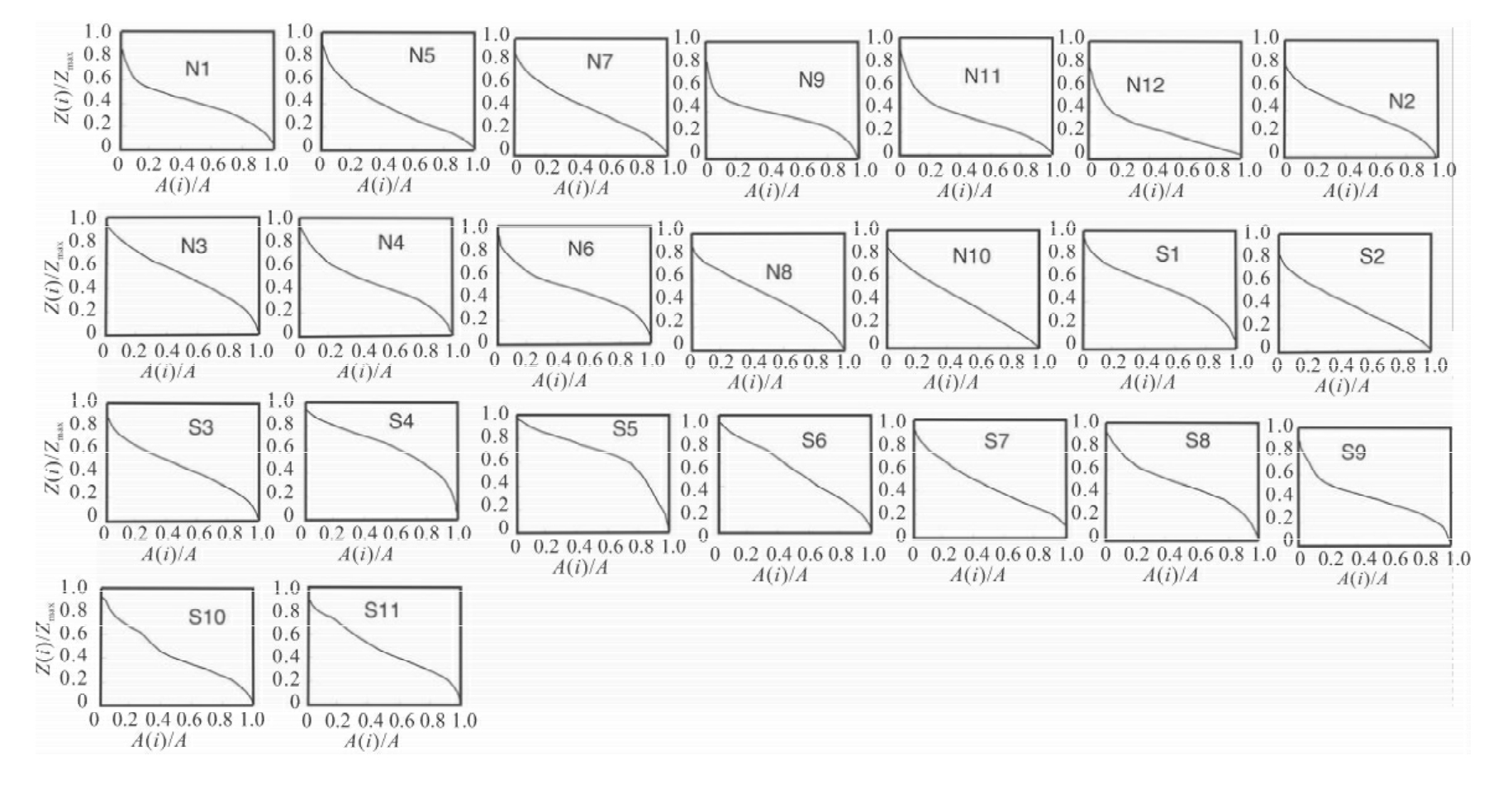

面积高程积分是某一地区地形成熟度的一个量度,三峡地区面积高程积分值为0.29,这表明这一地区处于老年期早期。但是在不同的流域间面积高程积分差别较大,表明他们的地形成熟度差异较大(表5-10)。三峡地区大部分的流域都处于壮年期,其他流域差别较大。在23个流域中有20个流域是处于壮年期,它们的面积高程积分值处于0.22~0.52之间。在这些壮年期的流域中,4个流域的面积高程积分值为0.40,其中有三个流域位于长江北岸。有两个流域——S4和S5——的面积高程积分值为0.62和0.67。一个流域(N12)处于老年期,它的面积高程积分值为0.27。这些数据同样指示了长江北岸的河流要比南岸的河流古老。而南岸中具有较高面积高程积分值的流域都位于巴东和齐岳山之间。三峡的北部和西部地区是最为古老的。

2.面积高程积分曲线

面积高程积分曲线反映了流域高程的发展阶段,可分为三种类型:凸形显示流域地形处于青年期,S形显示流域地形较为成熟,凹形显示流域地形已经进入了老年期(Strahler,1945)。三峡地区河流的成熟度和面积高程积分曲线(图5-7)特征如下。

表5-10 面积高程积分和流域高程参数

(1)大多数流域的面积高程积分曲线为S形,显示了其河流成熟度较高。

(2)N12和N11流域是研究区中最古老的河流,它们位于齐岳山背斜,即瞿塘峡的西侧,这两个流域中的河流出现的时间早于其他地区的河流。

(3)不同流域间的S形曲线也是不同的:N1、N9、N6、N4、S8和S9的S形曲线形状是最好的。位于北部地区以及在巫山和黄陵岩体间的河流,比如N3、N8、N10、S1、S2、S3和S7,它们的S形曲线显示了这些河流处于成熟期的早期。S4、S5和S6显示为一个凸形的曲线,表明河流还处于一个较为年轻的时期。S10、S11的形状比较复杂,显示了上凹下凸的特征。这可能与它们处于一个特殊的地貌成因阶段或者侵蚀循环有关。这些河流都位于长江南岸。

(4)从西陵峡到巴东地区河流成熟度逐渐变老;从巴东到巫峡,河流非常年轻;从瞿塘峡至重庆的河流又变得非常古老。

图5-7 研究区各流域面积高程曲线

(Z(i)为流域内某个点的高程值,Zmax为流域内最高点的高程,二者的比值为面积高度积分曲线,代表流域成熟度)

三、三峡分水岭(横石溪背斜)水系基线图分析及地貌意义

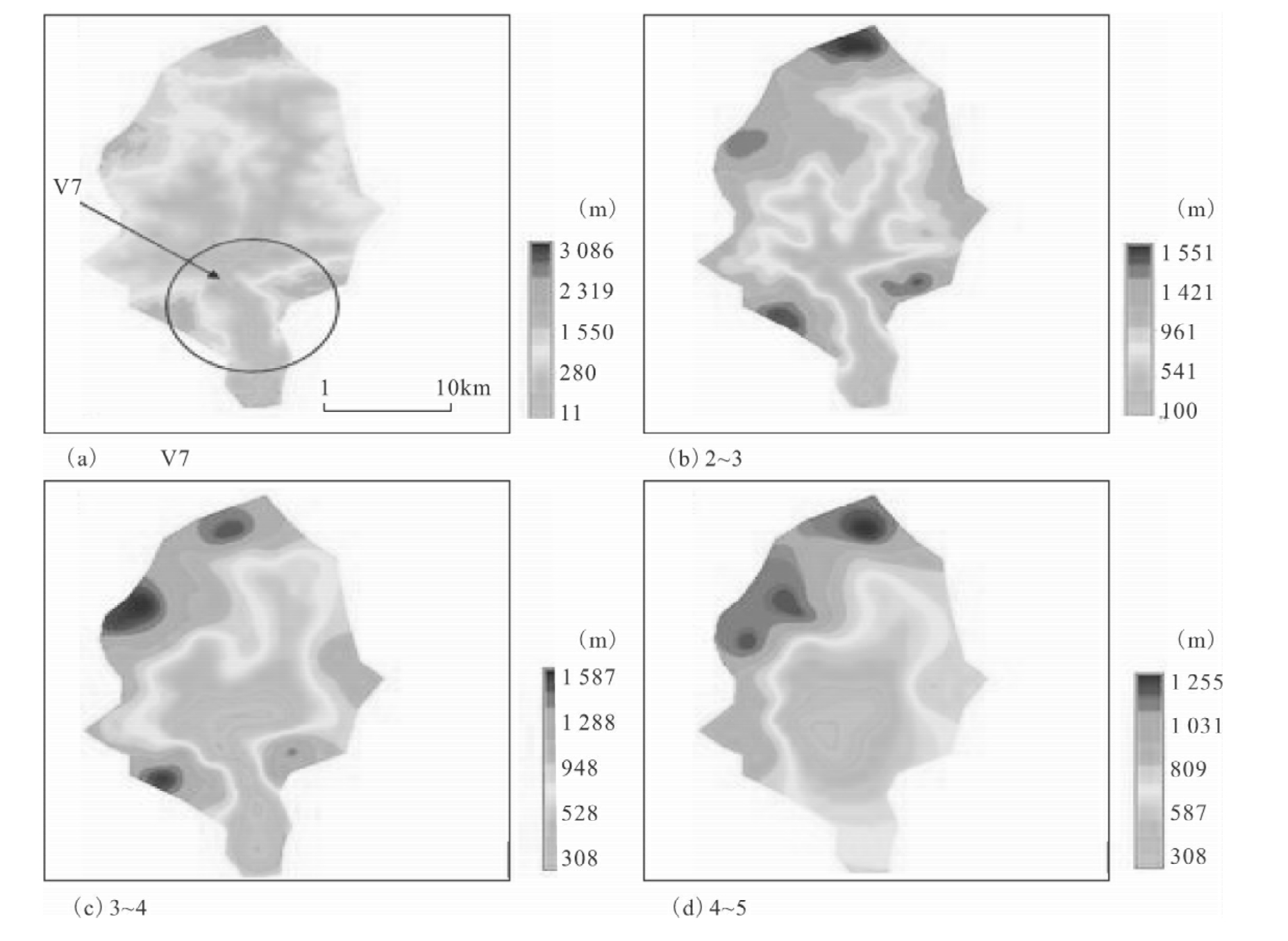

(一)制作等基线图

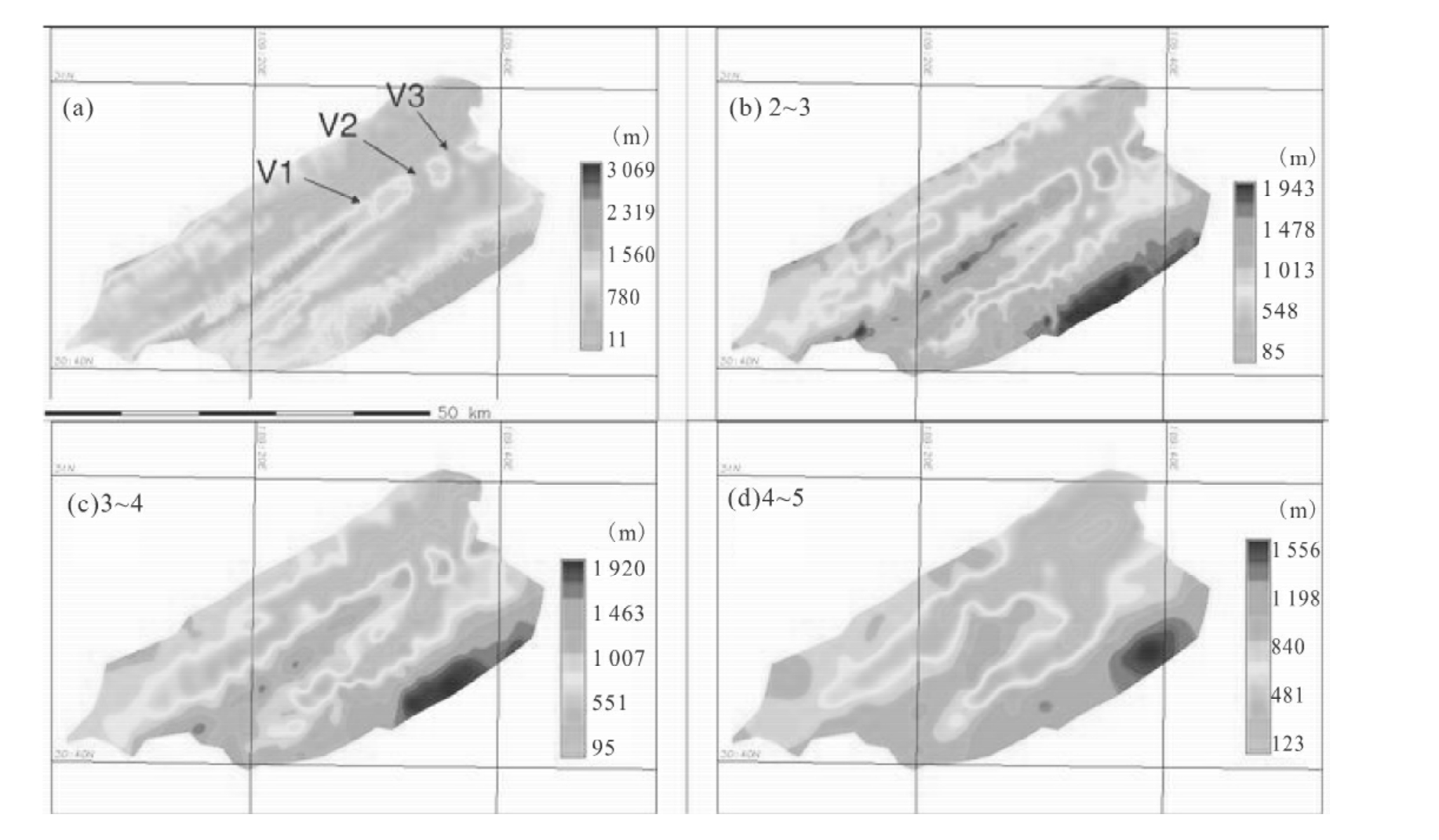

利用ASTER GDEM 30m分辨率图像,在Linux系统下使用GRASS GIS软件完成了研究区的等基线图制作。在所有的河流流域中,有两个水系切穿了横石溪背斜。我们重点分析这两个水系的特征。将按照Strahler的理论所得到的栅格图像转换成向量图,然后提取2~3级河流所对应的水系流域范围。在这两个流域中可以得到40m的等高线,然后将等高线叠置在2~3级河流的栅格图像之上。2~3级河流流域与等高线相交的地方会生成一个向量点。使用spline方法将这些点转换成栅格图和等基线平面。对3~4、4~5级河流采用同样的方法。在高程栅格图中提取高程剖面,2~3级和3~4级等基线图用来分析侵蚀面的变化。

此外,我们也做了其他一些地貌学分析。向量等高线图转换成3D向量图后,将高程图像覆盖在这些3D图像之上,这样可以得到背斜和峡谷的三维地形。我们可以对这些峡谷进行判别和测量。沿着西南到东北的方向,将横石溪上的峡谷标定为V1~V9。与此同时,按照如下标准制作了研究区的坡度图:0°~10°,10°~30°,大于30°(图5-8)。制作坡度图的目的是判断背斜的对称度,这样可以判断背斜的两翼是不是具有相同的坡度。

(二)横石溪背斜各个峡谷及其对应流域特征分析

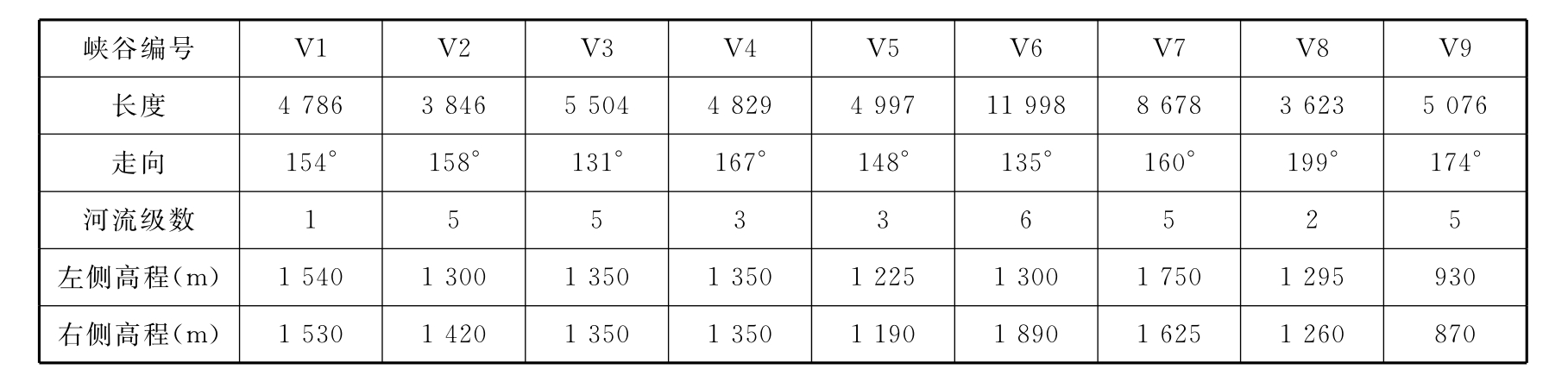

南西-北东走向(∠65°)的横石溪背斜长100km。背斜上共有9个峡谷,它们的特征参数如表5-11。这些峡谷都非常大,最长的一个峡谷(V6)就是三峡中的巫峡。其他峡谷分别位于长江南、北两岸;V1~V5属于长江南岸的峡谷,V7~V9属于北岸。这些峡谷沿着南北向,或者北西-南东向垂直切穿横石溪背斜。

表5-11 横石溪背斜9个峡谷特征参数

图5-8 横石溪背斜坡度(黄色=0°~10°,蓝色=10°~25°,红色≥25°)

峡谷中的河流具有不同的河流等级、长度以及流域面积。V6中的河流就是长江,它的河流等级最高。其余的有4个峡谷中的河流是5级河流,2个峡谷中的河流是3级河流,以及1个1级河流和1个2级河流。南岸的河流明显更长,更有继承性,河流成熟度更高,南岸河流的长度几乎为北岸河流的4倍,流域面积几乎为北岸河流的5倍,甚至更多。

(三)等基线图分析

1.长江北岸各个支流流域

等基线图揭示了河流在不同时间段的等基线变化。对比2~3级河流和3~4级河流的等基线图可知,随着流域内河流的正常侵蚀,流域的最低点从144m降低到96m。从2~3级河流到现在,流域内最低点在构造抬升的作用下持续上升。由于我们无法得到三峡地区的抬升高度数据,无法证实以上观点。但是通过分析,从2~3级河流到现在,三峡地区至少抬升了1m。这些等基线图也同时显示了流域内一些地区,比如河流的源头和峡谷地区发生了大规模的侵蚀,高程明显降低。与此同时,一些地区形成了湖泊。如果继续做更高等级的等基线图,峡谷V7会发生关闭,在其上游会出现盆地形状的凹陷(图5-9)。如果在V7峡谷上游有一个湖泊,切穿背斜的河流抵达湖泊后,水量大增,其侵蚀能力增强,V7可以快速形成——即便是这个河流非常小。关于这个湖泊的成因,我们认为是河流袭夺的结果。河流被袭夺后,其上游因为流域面积小,降水量小,这个断头河可能会在一些相对低的地方形成小型湖泊。在构造运动或者其他因素的影响下,湖泊的水可能会溢出,这时这个湖泊周缘的水系会发生重新调整(Douglass et al,2009)。

图5-9 长江北岸各个支流等基线图

我们在V7峡谷所对应的流域内做南北向的剖面图,揭示了另外一个很奇特的现象:基于3~4级和2~3级河流等基线图中出现了比较大的波动(图5-10)。从源头至背斜之上,3~4级河流的剖面线与其他几条剖面线同步变化。在背斜往下至长江,即峡谷V7往下,3~4级河流与其他两条剖面线反向。出现这种现象的原因目前我们还不清楚。我们推测,这可能与这条支流切穿背斜后,河流流域面积迅速变大,水系大规模调整有关。

2.长江南岸各个支流流域

与北岸的各个支流相比,南岸的支流发展更有继承性。但是从等基线图上可以看出,不同支流又稍有些不同。峡谷V1是横石溪背斜上最小的峡谷,但是在高程地图上可以清晰地识别出它的位置。

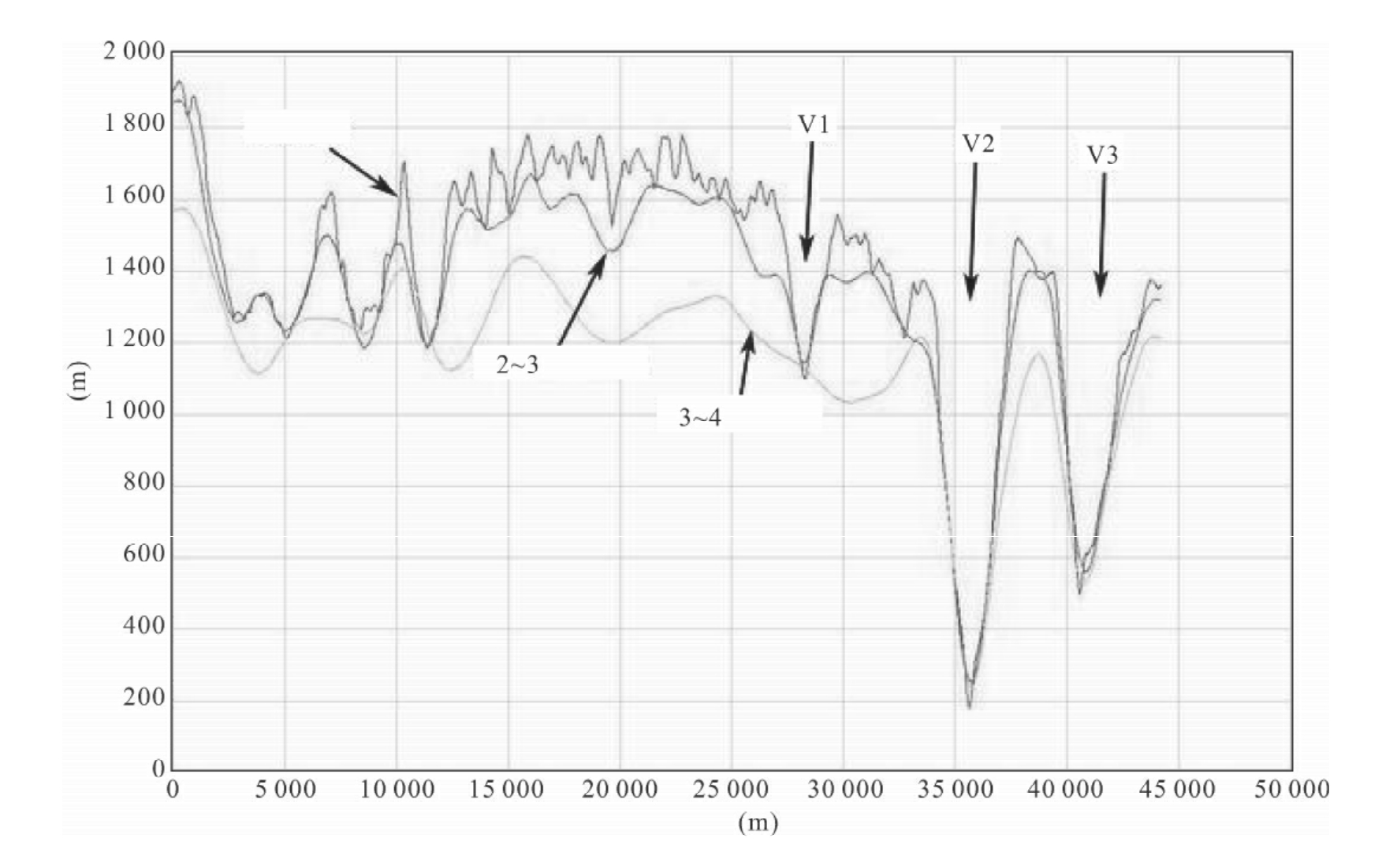

图5-10 河流高程剖面图

现今河流高程剖面(蓝线),2~3级河流高程剖面(红线),3~4级河流高程剖面(绿线)

在2~3级河流等基线图上,峡谷V1中的一条河流变成了分水岭两侧的两条河流,峡谷中出现了分水岭。在3~4级河流等基线图上,V1已经完全消失了,V2和V3这两个峡谷的面积和长度也变小了。我们推测,位于长江南岸的各个支流的发展主要以河流的溯源侵蚀和袭夺为主。

在河流的高程剖面图上,我们可以看到流域的高程并没有太大的变化,只是在个别地区有一些微小的变化(图5-10,图5-11)。

(四)三峡分水岭(横石溪背斜)水系基线图分析所指示的地貌意义

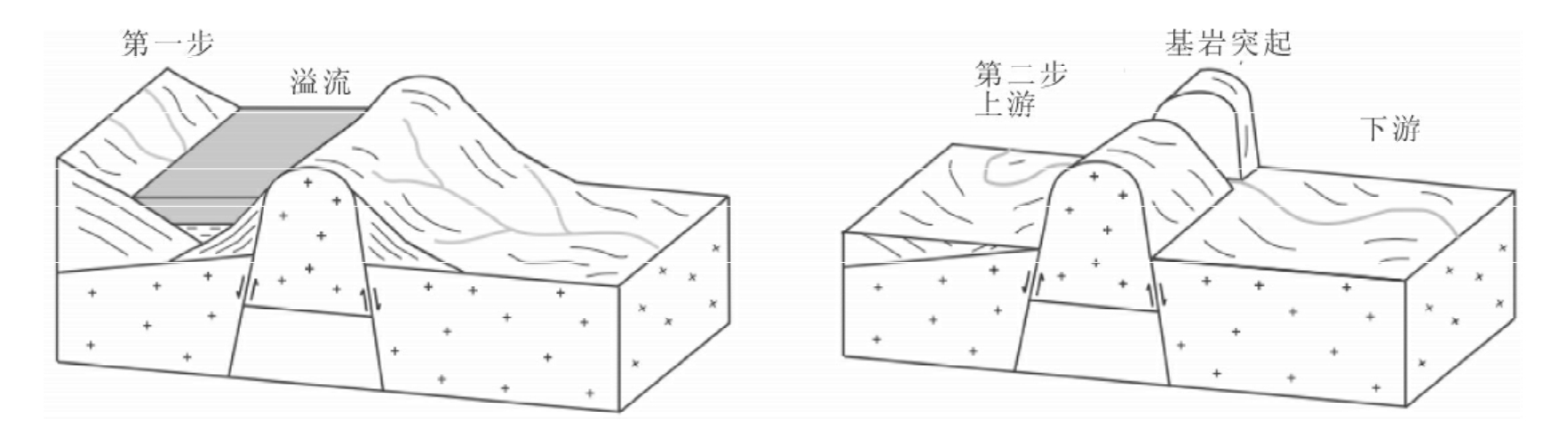

本书利用等基线图分析了横石溪背斜(巫山)上的两个流域内的侵蚀地貌特征,尤其是背斜上的支流所形成的峡谷的等基线图分析,对我们了解川江和峡江的形成过程有重要的指导意义。研究结果显示,不同峡谷的成因并不相同。南侧的峡谷(V1、V2、V3)是由于河流的溯源侵蚀和袭夺形成的;而V7可能是由于河流的溢流作用形成的。河流溯源侵蚀及袭夺方式的差异是背斜两侧不同的坡度所造成。前人已经对不对称背斜上的河流演化过程进行过研究(Gregory,2004;Humphrey et al,2000;Stokes et al,2003;Strahler,1945)。

背斜中的河流称为走向河。在非对称背斜上走向河的支流可以分成两种河流:一种为倾向河,另一种为逆倾向河。倾向河发育在坡度较缓的一侧,以地表径流所产生的面状侵蚀为主;逆倾向河发育在坡度较陡的一侧,以向下侵蚀为主。横石溪背斜上的大多数峡谷均为这两种河流的袭夺所形成。V7可能是个特例,它是由于河流的溢流作用所形成。在流域上游地区曾经有一个湖泊,如图5-12所示,背斜右侧的河流通过溯源侵蚀作用切穿了背斜,与湖泊相连接后水量大增,峡谷被迅速切开。

图5-11 长江南岸各支流等基线图

图5-12 河流溢流过程示意(Douglas et al,2009)

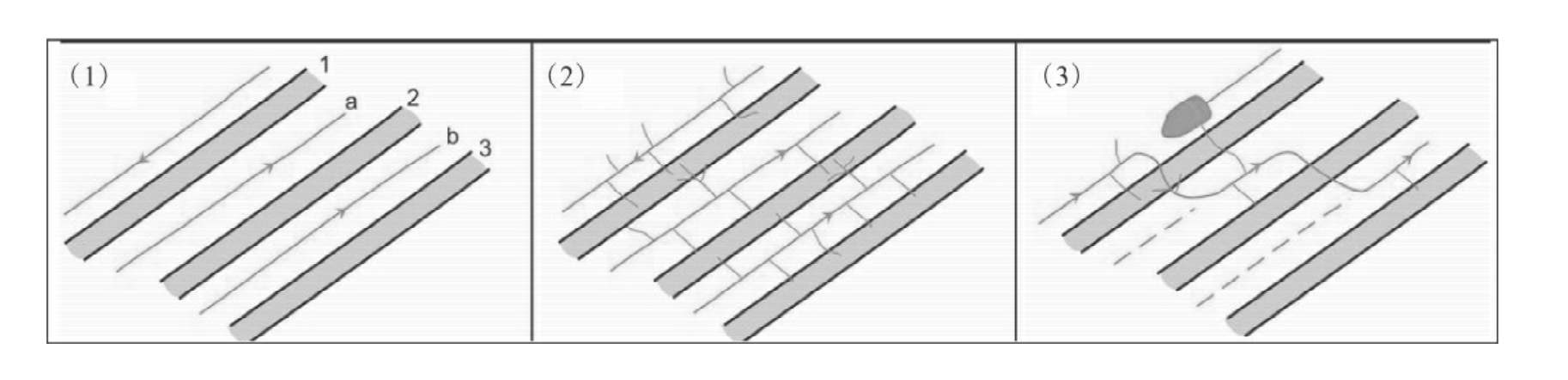

以上这些结论对长江的形成有着重要的意义。推断川江和峡江的袭夺分为如下三个步骤(图5-13)。

(1)三峡地区构造地貌是由一系列的背斜与向斜组成。起初三峡地区的河流主要分布在向斜内(Bishop,1995;Gregory,2004;Twidale,2004)。

(2)向斜里的河流沿着向斜内部发生河流溯源侵蚀。因为河流两侧的坡度不同,形成倾向河和逆倾向河两种河流发展模式。

(3)最后,逆倾向河袭夺了倾向河,形成了新的河流。

也就是说,长江并不是一条先成河或者叠置河,而是通过背斜两侧河流的溯源侵蚀和袭夺而形成的。V7峡谷的成因可能与其他峡谷不同,是通过河流的溢流作用形成。

图5-13 巫峡袭夺过程示意

1、2、3-背斜;a、b-河流

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。