第九章 上清旧文学之弊,下开新儒家之源——关于《学衡》杂志的再思考与再认识

五四以来,一些中国知识分子一直尝试着在不忍丢弃的传统学术与充满诱惑的舶来西学之间寻找一个完美的切合点,其实他们不知道,这个切合点其实是并不完美的。

——孔飞力

正是由于“西学”对中国文化的冲击,使得我们得到对自身文化传统有个自我反省的机会。我们逐渐知道,在我们的传统文化中应该发扬什么和应该抛弃什么以及应该吸收什么。因而在长达一百多年中,中国人在努力学习、吸收和消化“西学”,这为儒学从传统走向现代奠定了基础。

——汤一介

1922年,东南大学教授吴宓、梅光迪、胡先骕在南京创办了《学衡》杂志,从而以梅光迪为核心的学人集团也被称为“学衡派”。值得注意的是,《学衡》杂志在中国现代学术史上的地位一直是毁誉参半,莫衷一是。笔者认为,诞生于思想交锋期的《学衡》杂志本身并非“守旧”、“庸俗之邪书”,更不是“洋奴”刊物。而且诸多史实也表明,一方面,《学衡》杂志的确为旧文学积弊的去除作出了极大的贡献,另一方面,它也为“新儒家”思想的诞生在客观上起到了促进作用。基于如上观点,笔者随之提出了关于《学衡》杂志的“再思考”和“再认识”的看法,并提出其在当下的学术价值所在。

一、为何谈《学衡》:探求其本质和价值

《学衡》杂志诞生于新文化运动后期的1922年。在这部杂志创刊之前的1914年,章士钊已经在日本兴办了《甲寅》杂志。由于《甲寅》杂志的创刊者本身就是一批日本留学生,这就决定了《甲寅》杂志带有强烈的“日式汉学”的影子。两种杂志,一种是留学英美者创办,一种是留学日本者创办,思维观念和思想体系都有着极大的分歧。这就为《甲寅》和《学衡》的论战埋下了主因。

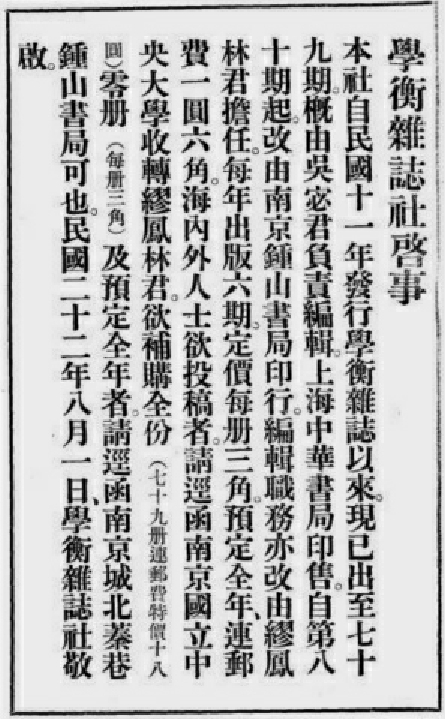

《学衡》创刊号

在中国现代学术初创之时,学术术语和学术内容多半是从日本和欧洲借鉴而来。东西方学术起源复杂而又截然不同,其差异决定了东西方学术结构的差异。在五四那个思想交锋的年代,《学衡》杂志所扮演的角色是很特殊的。

一方面,早在《甲寅》创刊之前,康有为就为改良派撰写了《孔子改制考》,对儒学进行全面的反思,首次提出了儒学之所以变得陈腐而不合时宜,并不能怪孔子,而是由于从孔子之后的汉儒和宋明理学的兴旺导致儒学的畸形。他还提出需要给现行的儒家经典“加注文”的做法。按照他的思想,这种做法可以恰当地、明确地表达并传授儒学经典的意义与价值。

另一方面,新文化运动的另一个重要思想是对儒学的全面否定,这种“有破无立”的革命性学术浪潮表现出了非常不切实际的一面。“打倒孔家店”的口号弥漫于中国学术界之上,吴宓说,孔子降生2000多年来,“常为吾国人之仪型师表,尊若神明,自天子以至庶人,立言行事,悉以遵依孔子,模仿孔子为职志。又隆盛之礼节,以著其敬仰之诚心”。但是,时至今日,“孔子在中国人心目中之影象,似将消灭而不存矣”。[1]这足以说明吴宓对于儒学陷入人为困境的焦虑和反思。这种反思并不是鲁迅先生所批判的“于新文化无伤,于国粹也差得远”[2],而是一种基于学理性的学术思考。

二、《学衡》杂志被误读之历史缘由

近10年来,《学衡》杂志成为文学史界研究的重要话题。吴宓研究几乎成了热门。胡先骕、汤用彤、梅光迪等人的文集也相继再版。仅就作者本人而言,就收藏有不同作者的不同版本。学衡派在近百年之后重新出场,给我们提出了一个十分迫切的问题:如何读《学衡》才算是正读?

我们可以从误读《学衡》的原因入手。首先,误读《学衡》的最大原因在于不能全面地读,不能历史地去分析,而是断章取义,将《学衡》中某个篇目、某个作者单独拎出来,作为整个杂志的缩影。这种错误的阅读方法是最大的误读缘由。所以说,我们必须要用历史研究的眼光去分析历史、解读《学衡》杂志,而不能片面地、局限地来审理。

这样说是否就代表着《学衡》的观念都是正确的呢?不是。从宏观、历史的研究眼光来看,《学衡》杂志里面肯定有不少的篇幅是不符合历史潮流的。对于这部分内容,我们一方面要客观地理解、借鉴,另一方面要把这些内容放到整个历史的大环境中去分析。用历史的眼光来分析,在当时那个环境下,部分守旧内容的存在,是否是必要的。如果我们再把眼光放远一些,当时的一流学府北京大学都采取兼容并包的政策,辜鸿铭、刘师培这些守旧派学者均能在北大的讲坛上各抒己见,那么《学衡》杂志拥有一批固定的守旧派作者,也就无可厚非了。

值得注意的是,如何读《学衡》才算正读?还有一方面则是体现在读书的眼光上。我们读过去的理论作品,并不完全是吸收其学术内容,而是在于能够真正地领悟、借鉴其研究方法、治学思想和态度。《学衡》杂志自1922年创刊以来,大量学者对其倾尽毕生心血,包括其发起人梅光迪、吴宓等人。即使在杂志无以为继、没有经费刊行的紧要关头,吴宓都“夜以继日”、“不遗余力,奔走呼号”,这种勤奋严谨的治学态度,是值得当下学界学习和借鉴的。

《学衡》杂志被误读,是中国学术界的损失,也是中国文学史研究的不幸。在我们研究《学衡》杂志被误读缘由的时候,我们也必须注意到一点,那就是谁误读了《学衡》,他们为什么误读了《学衡》。要回答这个问题,我们更应该从《学衡》杂志的误读者谈起。按照误读原因的大致分类,一种是有意的曲解误读,而另一种则是无意的误会误读。

正如第一节结尾所言,《学衡》杂志所主张的观点一直由于鲁迅先生的批判而被当时学术界斥责为“拟古不化”、“冬烘孑遗”。鲁迅甚至还带头嘲讽“假古董放的假毫光”、“我所佩服诸公的只有一点,就是这种东西居然也还有发表的勇气”。[3]这种错误的批驳导致中国的学术界之前对于《学衡》杂志一直存在着一种无法磨灭的偏见。

除辜鸿铭等个别人之外,身为留学生和早期“学贯中西”的杰出学术代表人物基本上是很少主张这种盲目的复古主义的。实际上在1923年《学衡》杂志就率先提出了非常先进的“学术结构重建”的主张。学衡派的主张非常明确:①禁止废除文言文;②要求文言文与白话文并用;③大力提倡白话文,从而使中国的语言文字分化为“书面底文言文”和“口头底白话文”这两种分类。

另一位公开表示不赞成《学衡》杂志的是著名学者柳亚子。相对于其他推崇唐诗的守旧派学者来说,他是比较支持白话诗运动、赞成废除旧诗的。他曾说“五十年后无人可懂平仄”,并且对《学衡》杂志对于传统文史结构的维护大加鞭笞,称其为“拟古顽时”之作。

无论是鲁迅还是柳亚子,他们对于《学衡》杂志的批判都是始于学术的,他们的批驳并不是恶意诽谤,更不是人身攻击。我们可以肯定一点,这种误读,一方面有着学理性的公正性,一方面又有着学术主张的偏见性。所以说,这种误读,实际上是有意的曲解。

但是和其他前辈学者相比,新中国成立后很长一段时间里,鲁迅和柳亚子受到了当时社会一定的推崇。在学术上曾经被他们批判过的相当多的一些知名学者,比如胡适、梁实秋、周作人、林语堂等都是在以后被重新认识、重新估价的。新中国成立后,《学衡》杂志被很多不明历史的学者进行了不公正的攻击,这种受既定观念影响的误读,则是一种无意的误读。

那么,作为一个文化符号的《学衡》杂志被误读,究竟在哪些方面呢?从学理性的逻辑上分析,这种误读一般来说是三个层次。

一种是游离于表面的浅表误读,那就是曲解了《学衡》杂志本质。这种自诩为“管中窥豹”、“见微知著”的误读其实更多是一种一叶障目的曲解。他们企图用先前既成的思想和观念来全面否定《学衡》杂志的所有内容。由此可知,这种主观的、片面的误读,是表层的。

《学衡》杂志社启事

这类误读一般集中在对于《学衡》中某些刊发的文章的断章取义。作为公共性出版物的杂志,在新闻管制宽松、强调舆论自由的民国初年,它不可能只刊发某种观点的文章,当其他主张的文章被刊发在《学衡》上时,这只能代表文章作者的观点,而不能代表《学衡》的观点,更不能构成“学衡派”的代言。

更深层次的误读则是对于其负面内容的过度注视、夸大。这也是当下中国现代文学史研究的一个问题所在。对于《学衡》杂志,不能全面地、综合地把握阅读,而是过多地注意它的负面因素,这种负面影响的存在也是巨大的。而正是因为这种负面影响的存在,才导致《学衡》杂志长期被扭曲、被误读。

而最严重的误读则是最深层次的误读,这种误读也是当下中国学术界重新评价《学衡》所面临的困境。这种误读抹杀了《学衡》杂志的历史价值,从研究范式看,这种评价方式往往是一个大概念,概括了整个杂志的历史意义。

这种研究范式最常见于“现代文学史”的撰写,这并不是研究者学历不逮,也非只是现代文学史的篇幅有限,而是因为自从唐弢、王瑶两位先生之后的很长一段时间里,中国现代文学史的编写陷入了“观念先行”的地步,即以既定的政治观念来描述、筛选甚至改写文学史里的史实,并结合“二元对立”的片面研究方式为复杂的历史现象武断、绝对地下论断、做结论,使得文学史丧失了历史研究的意义,而沦为了政治教化、代言的工具。在这样的语境下,《学衡》杂志遭到否定、责难也就不足为奇了。

三、新文学时期:《学衡》的积极影响

说到《学衡》杂志,就不能不说到胡适和梅光迪的一次论争。早在美国留学期间,胡适就发表了关于否定中国传统文化的言论,可是这种言论在美国的中国留学生中并没有市场,甚至还遭到了强烈的质疑和反对,其中就包括胡适的同学兼同乡梅光迪。当胡适提出“要须作诗如作文”之后,立即受到梅的批评,两个人最开始是以朋友的口气讨论、相劝,但无效。二人关系越来越僵,口气越来越不好听。[4]可以说“学衡派”和“改良派”的交锋,是在美国开始的。回国之后,两个人分别选择自己的学术阵营,并成为其中主要成员。

《学衡》杂志是思想交锋的产物,在论战的开始,梅光迪就试图用西方的文学理论来否定胡适的“作文”与“作诗”相同的观点。梅光迪观点的出发点也不是对于胡适关于“诗文”观点的否定,而是想利用这个机会,来弘扬自己“昌明国粹”的观点和主张。而梅光迪的观点和学术主张,也是《学衡》杂志的学术主张。

《学衡》创刊伊始,梅光迪就提出了《学衡》的办刊宗旨,并把这个宗旨印在每一期《学衡》杂志的扉页上,称之为《学衡杂志简章》,这一段话如下:

论究学术,阐求真理,昌明国粹,融化新知。以中正之眼光,行批评之职事,无偏无党,不激不随……以切实之工夫,为精确之研究,然后整理而条析之,明其源流,著其旨要,以见吾国文化,有可与日月争光之价值……博取群书,深窥底奥,然后明白辨析,审慎取择,庶使吾国学子,潜心研究,兼收并览,不至道听途说,呼号标榜,陷于一偏而昧于大体也。

正是这段话,《学衡》杂志才召集到了全国最优秀的人文学者。除了梅光迪之外,胡先骕、梁启超、王国维、陈寅恪等多位国学大师都主动为《学衡》撰写稿件。他们基本上大部分的文章都贯穿一个宗旨,就是维护固有文化,重建民族自尊,反对全盘否定传统文化。[5]“学衡派”本身所强调的,只是一种学术主张。这种主张放到整个历史里面来看,显然有着极高的价值,他们强调的不是封建,而是传统。在一个交锋的时代里,传统的东西是不能彻底废除的,特别是文史传统,必须要延续。

说《学衡》杂志是“文言之吹鼓手”,亦是严重违背史实,《学衡》杂志曾经就刊登过吴宓本人的白话文小说。“学衡派”维护的是中国文化,他们推崇渐进式的改革,而不是大破大立,他们极端憎恶攻讦中国文化的言行,梅光迪批驳这种言行是“曰以污蔑祖国名誉,繁衍外人为事”,“曰以推倒祖国学术为事”,“要亡汉文”,实为亡民族,说他们“真非中国人也”。[6]

《学衡杂志简章》表明了办刊宗旨

在学术上,《学衡》杂志的基本精神是舶来的,这也说明了《学衡》杂志本身不是四书五经宋明理学的卫道者。他们的学术基本精神来源于美国著名人文主义大师、哈佛大学白璧德教授,他认为中国传统文化与欧洲的人文主义在精神上是一致的,中国传统文化关注的是人,人的尊严,人的道德、修养,而不是上帝,不是神,不是某种超自然的力量。这种人本思想显然是西方先进的社会思想,而不是其他。

由此可知,《学衡》杂志对于白话文、对于新文学,并不是一味抵触、一味批判的。学衡派的诸多学者都是有着极强学理思维的学术大师,他们看待一个问题的眼光,是复杂的,也是深奥的。对于新文学,他们所持的态度,是支持的,但是这种支持不是鼓吹,不是喊口号,而是采取冷静的态度,客观的分析,在传统模式下渐进地接受。

梅光迪在《评提倡新文化者》中反对攻讦中国文化的言行

四、关于新儒学:《学衡》杂志的学术开源

所谓新儒学,即以梁漱溟为主的新儒家学说(新儒家代表还有冯友兰、熊十力等)。梁漱溟认为,新儒家作为一种思想流派,在研究的方法论上主要要求用现代人的观念来解释儒家思想。而在世界观的本质上,则是意欲主义的文化哲学。

对于儒学的现代诠释与转换,是新儒学的基本主张。而在中国近现代思想史上,这一切却是从《学衡》杂志开始的。

《学衡》杂志为新儒学的发展在客观上做了较为重要的准备。这种准备大致分为两个阶段:第一个阶段是从传统的思想来对儒学进行现代诠释;第二个阶段就是从西方的新人文主义思想来重新审视儒学的现代价值,从而对儒学进行系统的研究和整理。其代表人物杜亚泉等人通过中西方文化的对比,宣扬中国文化将在世界范围内复兴,提倡东方文化拯世救国论。这种思想的形成,极大地促进了新儒家日后形成生机主义宇宙观与直觉主义认识论的哲学体系。[7]

作为一个无党派的学术团体,《学衡》杂志之所以开始对儒学进行现代性反思,源于封建割据势力和政府当局方面对孔子和儒学的利用、糟贱。民国以来,大小军阀以及地方势力利用孔子,拉大旗作虎皮,掩盖并美化自己的争权夺利,欲行专制统治的政治行动。如恢复孔教,举行祀孔仪式,要求学校尊孔读经,并呼嚣把“孔教定为国教”、“以礼教立国”[8],企图把儒学变成真正的宗教以为其服务。这自然谈不上对孔子儒学的认真研究和正确理解,更谈不上学术利用和学术研究。梅光迪极为痛恨这种现象,认为这是“形式之尊毁,礼仪之隆杀”。他们本着以正视听的目的,开始对儒学进行全面的阐释。

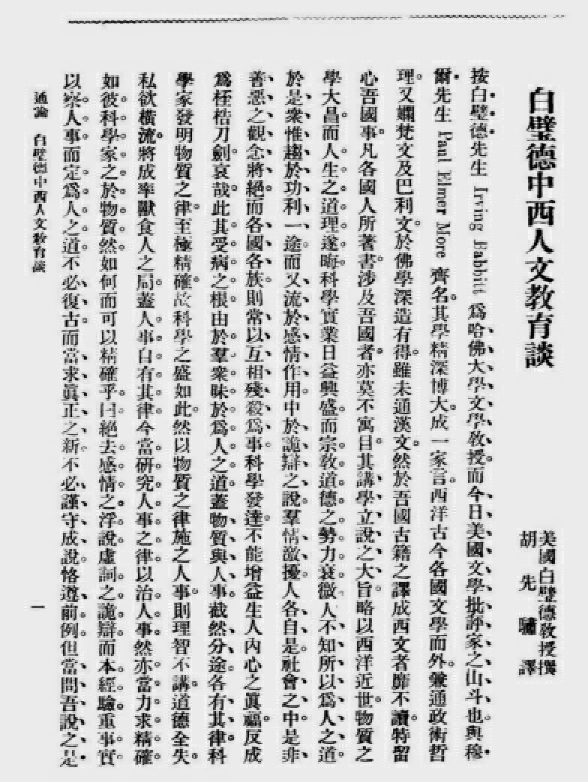

1919年,美国教育家杜威来华讲学,他把詹姆士的实用主义、罗素的新实在论与柏格森的生命哲学作为世界三大流派介绍入中国,而后者尤被推崇。“学衡派”一开始就对这些思想进行了翻译、介绍。其中体现白璧德的人文主义思想的作品翻译最多,1922年第三期的《学衡》杂志还特以《白璧德中西人文教育谈》为题,全文翻译了白璧德在波士顿美东中国同学年会的演讲。而这些西方的现代思想,恰恰又是新儒学建立体系的必要因素。

这两件事情是激发“学衡派”对儒学重新定位的直接动因,皆是出于对于传统文化的维护。这种维护不是简单的高喊口号,而是落实到真正意义上的学术诠释。

《学衡》杂志多次译介白璧德作品

在中国大张旗鼓地反对儒学或利用儒学的时侯,美国的新人文主义学者白璧德正在研究儒学。这件事对于梅光迪和吴宓的刺激非常大。在国际上,新人文主义者对中国孔子及儒家文化甚为推崇,认为中国儒家的人文主义传统是中国文化的精华,也是东西文明融通、建立世界性新文化、促成一个“人文国际”的基础。[9]

这就决定了“学衡派”的思想观点,他们试图用世界的眼光来重新审视中国的儒学,这是“学衡派”的最大贡献。吴宓认为:“理论方面,则须融汇新旧道理,取证中西历史,以批判之态度,思辨之工夫,博考详察,深心领会,造成一贯之学说,阐明全部之真理。然后孔子之价值自见,孔教之精义乃明。”同时,梅光迪也认为程朱仅发展了孔子学说中“修己”的“心性之学”,使后人把儒学看成了伦理政治学。这种误会的流弊,演变到近代,终于使儒学传统面临前所未有的生存危机。对此,他通过阅读西方哲学并与孔子比较,才站在更高的角度发现了儒学的现代价值。

正是因为这种高瞻远瞩的看法,才促成了后世新儒学的勃兴。遗憾的是,关于《学衡》杂志对于新儒学建立的卓越贡献,在目前已经没有多少人知晓了。

五、重新思考与认识《学衡》的学术价值所在

《学衡》杂志创办至今已经有90年的历史了,在这90年里,中国的文化结构发展呈现了多元化的趋势,各种问题也逐渐呈现。总的来说,目前中国学术界出现的问题大致可分为两类:一类是话语体系的缺失,一类是文史结构的坍塌。这两大问题在学术界被赋予不同的称谓,诸如“失语症”、“文史结构重建”等。如何解决这种问题,其实《学衡》杂志早就给了我们答案。

学衡派早在90年前就预料到国内学术界会发生这种问题。当胡适和陈独秀“文化需要闯将”的观点成为学术界主流的时候,“学衡派”就忧虑地提出了“吾之中国人负笈留洋、入教求学,以得欧美文化为荣”,“中国之衰病,是难以抵抗的,结果就是中华民族的衰亡”。尽管这种说法有的是振聋发聩,有的只是危言耸听,但是在事实上这种忧虑本身是不无道理的。当举国上下以西化为正统为荣的时候,《学衡》杂志在思想上独辟蹊径,另成一格,这足以显示了他们高瞻远瞩的一面。

关于解决这种问题,“学衡派”提出了三种观点,分别以柳诒徵、吴宓和梅光迪为代表。柳诒徵认为,文化问题不能简单地依据进化论“新必胜于旧,现代必胜于过去”的观念,因为人文科学不同于自然科学,人文科学是“积累而成,其发达也,循直线而进,愈久愈详,愈久愈精妙”,真正的新文化,是中西古今一切优秀文化积淀融汇而成。基于这种观点,他提出了具体而微的“文化重建和文史结构重构”的思想。[10]

而吴宓解决问题的思想则是以新儒学为中枢的,他提出要“尽量多”地保存中国传统文化,从而使中国传统文化走向世界。这种站在古今中西文化冲突、站在世界文化发展高度的思想是极其难能可贵的真知灼见。[11]他为当下人在工业化环境下的发展提出了自己的构想,指明了方向,为中国文化与世界文化的平等交流对话作出了奠基性的贡献。

梅光迪则敏锐地在中西文化中找到了共同之处,他主张在接受西方文化的同时在学理性上贯通这两种思想,从而获得真知——这种真知是属于全人类的,不是站在狭隘的民族主义思想上或洋奴主义思想上的伪学术。这种思想在当时不仅有很大价值,即使在现在,也有一定的时效性。

综上所述,《学衡》杂志与“学衡派”在东西文化、思想交锋的伊始,就敏锐地提出了关于文化重建的观点与具体解决方法。文化思想交锋在现在仍然是一个热门问题,关于这种问题,海内外仍然有大量的学者在探讨、思索。笔者认为,“学衡派”主张的这种解决方法,或许应该值得当下借鉴。

【注释】

[1]吴宓:《白璧德中西人文教育谈·编按》,《学衡》第三期,1922年出版。

[2]丁守和:《中国近代启蒙思潮》,社会科学文献出版社1999年版。

[3]鲁迅:《鲁迅杂文集·热风·估学衡》,百花文艺出版社1999年版。

[4]李汝伦:《似淡却浓学衡云烟》,《书屋》2004年11月号。

[5]李刚、张厚生:《学衡杂志初探》,《东南大学学报(哲社版)》,2002年4月。

[6]梅光迪:《评提倡新文化者》,《学衡》1922年第一期。

[7]卜祥记:《哲海探航:20世纪中国哲学的艰辛开拓》,西苑出版社2000年版。

[8]张卫波:《民国初期尊孔思潮研究》,人民出版社2006年版。

[9]韩星:《学衡派对儒学的现代诠释和转换》,《唐都学刊》2003年第2期。

[10]柳诒徵:《中国文化史》(上卷),东方出版中心1988年版。

[11]吴宓:《吴宓日记》,三联书店1998年版。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。