第二章 中唐、五代:浙江出版业的兴起

第一节 浙江出版业兴起的历史背景

唐穆宗长庆四年(824),元稹为白居易的《白氏长庆集》作序:“缮写模勒,炫卖于市井,或持之以交酒茗者,处处皆是。”并加注云:“扬越间多作书模勒,乐天及予杂诗卖于市肆之中也。”清代学者赵翼指出:“‘模勒’即刊刻也,则唐时已开其端欤!”我国国学大师王国维更进一步论证:“夫刻石亦可云模勒,而作书鬻卖,自非雕版不可。”当时元、白诗风行,社会需求量很大,为了适应这一情况,扬、越地区就有人把他们的诗篇雕版印刷售卖。而当时的“越”就是今天浙江的绍兴、宁波一带。由此可见,浙江作为当时最早刊印书籍的省份之一,是我国出版事业繁荣的起源,在某些方面曾一度领先于其他地区。

作为浙江出版事业的兴起阶段,中唐五代时期的浙江出版业经历了从无到有、逐渐繁华的过程,而这与当时的政治、经济、文化、宗教等有着密切的关系。

进入唐朝,经过唐太宗“贞观之治”、唐高宗“永徽之治”、武则天及唐玄宗的“开元之治”之后,国势大增,文治武功在唐玄宗开元年间达至鼎盛,经济达到了巅峰态势,可谓史无前例的“盛世”。但是,一场“安史之乱”使社会遭到了空前浩劫,它破坏了北方的经济,也大大削弱了中央集权。与此同时,大量的普通民众被迫纷纷南下,北方先进的思想文化和技术技艺也随之传到南方地区。战乱造成了北方地区的老百姓流离失所,生活困苦,但客观上也促进了南北方的文化融合和技术交流。

北方经济的严重破坏促使唐朝政府将经济发展重心转移到南方地区,加快了对南方特别是江淮一带资源的开发。表现之一,便是水利工程的大量兴修,据《新唐书·地理志》记载,安史之乱后,政府在江淮地区兴修的水利工程达四十多处,不论是数量还是面积都在全国居于首位。水利工程的兴修,先进技术的引入和大量劳动力的到来,促使江淮地区的经济、人文发展进入了新的时代。

唐朝以后的五代期间,中原地区政权不断更替,各地战争频仍,人民流离失所。只有南方浙江的吴越国实施保境安民政策,大兴水利,开拓良田,促进经济文化的发展。在当时的乱世之中,浙江可以说是一片乐土,出现了罕见的人民安居乐业的景象,这也让很多一心求安定的能工巧匠不断会聚到这里。随着北方人口南迁,不少中原地区的刻字能手也会聚到浙江,特别是当时的杭州一带。这对于浙江雕版印刷术的提高起到了一定的促进作用。但是,限于当时的印刷条件,这一阶段的印书规模还不大,主要是印一些实用性的薄本子,仅在市井坊间流传,传世大作相对少见。然而正是这一时期刻印水平的提高,为宋代刻书业的发展繁荣奠定了基础。

中唐、五代浙江地区出版业的兴盛,与下列经济、教育、科技、宗教的发展与繁盛有着密切关系。

一、经济发达,成为全国重心所在

经济发达一方面得益于江南肥沃的水土与发达的海运和漕运;另一方面,与中唐、五代时期官方和民间对南方经济的开发是紧密相关的。可以说,农业的大力发展是人民安居乐业的物质保障,并以此为基础使得手工业、造纸业、造笔业、制墨业等迅速发展起来,使得商品经济极为富足。

农业上,兴修水利为农业生产发展奠定了坚实的基础。长江中下游平原兴建堤垸圩田,使沿江滨湖易洪易涝、滩地及周边的丘陵岗地、易旱地得到充分利用。当时塘堰建设发展较快,长江流域以塘堰为主的各类水利工程约130项,以太湖地区最为密集,这就为太湖地区农业的大发展创造了条件,盛产稻米的太湖地区获得了“国之仓廪”的称号。

水利兴修促进了江淮地区农业的发展,“安史之乱”后,这一地区也就成为朝廷财富的主要来源。唐朝宰相权德舆(759—818)在《论江淮水灾上疏》中写道:“江东诸州,业在田亩,每一岁善熟,则旁资数道。”而其他地方要么土壤贫瘠,经济落后;要么是蛮荒之地,还没有得到很好的开发;要么是因为战争过后,农业受到重创。唐朝诗人韩愈(768—824)在《送陆歙州诗序》中写道:“当今赋出于天下,江南居十九。”这种说法虽然只是一种概数,但是也能真切反映出当时江南经济的发展和江南经济在整个国家中的地位。

经过唐末的战乱,五代时期在恢复农业生产时,水利工程仍发挥着重要的作用。如吴越修筑杭州捍海塘,对杭州城的繁荣与农业的进一步发展起到重要作用。另外,吴越国因地制宜地引太湖水用以灌溉。可以说,农业大力发展的必要条件,如气候适宜,水利、灌溉技术等的发展,都为这一时期浙江农业的繁荣发展提供了有利条件。

农业的发展使得浙江地区的人民生活富足无忧,进一步推动了手工业的发展。在手工业中,尤以丝绸和瓷器的发展最为兴盛。在丝绸生产上,越州(今绍兴)首先成为江南的丝织中心。唐代后期,钱塘江以北的杭嘉湖一带,丝织业也有较大发展,特别是杭州的丝织业,在这一时期有了长足的发展,逐渐形成了自己的特色。白居易在《杭州春望》一诗中以“红袖织绫夸柿蒂”称赞杭州丝织品。瓷器生产方面,代表了当时南方青瓷业最高水平的越窑瓷器在这一时期主要分布在浙江地区,且款式精美,做工考究,这从唐代诗人们留下的诗句中可以看出一二。如陆羽在《茶经》中写道:“瓯,越州上,口唇不卷,底卷而浅,受半升已下。”孟郊在《凭周况先辈于朝贤乞茶》中也有“蒙茗玉花尽,越瓯荷叶空”的赞誉,可见,当时的瓷器产业也是红极一时。

杜 牧

关于这一时期浙江经济的发展,我们还可以从杜牧(803—约852)三次上书宰相请求出任湖州刺史和一次请求出任杭州刺史的文章中找出例证。唐大中三年(849)杜牧从外地调回京城长安,任尚书司勋员外郎。然而,不到一年的时间,杜牧就希望调离京城,往杭州担任刺史,他给当朝宰相写了一份《上宰相求杭州启》。在这篇文章里,他一方面陈述自己微薄的薪水难以养活一家大小40余口人,“今秋已来,弟妹频以寒馁来告,某一院家累,亦四十口”,“为京官,则一家骨肉,四处皆困”;另一方面他认为杭州经济发达,杭州刺史收入也就相对较高,“今天下以江、淮为国命,杭州户十万,税钱五十万,刺史之重,可以杀生,而有厚禄”,如此一来,正好可以补贴家用。杭州经济的发达与繁荣由此可见一斑。当时的杭州海运和漕运都很发达,物产丰富,在这样的条件下,杭州已经是一座繁华的商业都市。

但是杜牧的这一请求并没有得到批准,反而被降了级。大中四年(850),杜牧再次上书宰相,请求去浙江湖州担任刺史。他接连写了《上宰相求湖州第一启》《上宰相求湖州第二启》《上宰相求湖州第三启》[1],言辞恳切,几近哀求,而理由与去杭州的理由一样。由此可见,湖州的经济即便不能与杭州相提并论,也相当不错。湖州盛产茶叶,唐代陆羽所撰写的《茶经》,作为我国乃至世界上现存最早、最完整、最全面地介绍茶的第一部专著,里面就写到,中国茶叶“浙西湖州为上,常州次之”。

杜牧一次请求去杭州和三次请求去湖州,固然与政治因素有一定的关系,但是杭州、湖州的经济发达是决然不能忽视的。

二、重视教育,文化交流频繁

唐代浙江的教学事业也很发达,规定地方府州要办府学与州学,县要办县学,县以下要办镇学,并规定府、州、县要根据学生数额设专职博士与助教。当时建立的有湖州州学、明州(今宁波)州学、越州(今绍兴)州学、衢州州学、处州(今丽水)州学。与此同时,民间还创办了许多教学机构。书院也开始诞生,据不完全统计,唐代全国有书院17所,浙江就有2所,即绍兴的丽正书院和寿昌的青山书院。[2]此外,由于浙江处于水陆交通非常发达的江南地区,不仅外国商船常有来往,而且有大量的外国使者,文风兴盛,对图书的需求量不断扩大,同样促进了浙江的刻书事业。另据《杭州府志》记载,当时杭州府学内名官祠记载的名官就多达259人,乡贤祠记有贤士412人,版刻家、藏书家更是不计其数。

五代时期延续了唐代尚文的特点,当时南方诸国书院众多,为培养各方面人才提供了良好的条件,涌现出大批的学者、艺术家,被誉为“文物最盛”。

教育兴盛对图书出版的发展有着弥足重要的作用。教育兴盛,受教育的人群不断增多,对图书的需求量也就越来越高,而图书阅读与消费可以进一步扩大受教育人群,教育与出版形成了一种良性的互动关系。

如果说教育兴盛为图书出版的发展提供了强劲的消费动力,那么文人辈出则为图书流通创造了有利条件。中唐五代时期书籍的销路主要有文学需求和传经布道两个重要的方面。细数当时的文人墨客,诗人有骆宾王、贺知章、孟郊、顾况、钱起、张志和、罗隐等,书画家有陈阂、孙位、虞世南、褚遂良、贯休等。文人雅士流连于浙江的名山佳水,作诗作画,他们的作品特别是诗集、画集也会随着他们的游历而广为传布。

三、科技发展,出版技术提高

印刷术作为我国古代的“四大发明”之一,对人类文化、文明的传承与发展有着重大的贡献。目前世界上公认的保存最古老、最完好的雕版印刷品,是在英国伦敦博物馆里的卷子本《金刚经》,这本佛经书籍为我国唐懿宗咸通九年(868)间刊印,用7张纸缀合而成。然而在这之前,有文字记载的书籍已经在市井坊间流通。当时的绍兴、扬州一带已经开始印刷书籍,并且有书籍开始流通。而这一年,比《金刚经》的刊印早了大约44年。由此可见,我国早在唐代就出现了雕版印刷品,而浙江作为当时最早刊印书籍的省份之一,是我国出版事业繁荣的起源,甚至在某些方面曾一度领先于其他地区。

浙江地区盛产麻纸、藤纸、细黄状纸、案纸等,这些纸张的产出为图书印刷提供了不可或缺的载体。据记载,除了常用的麻纸外,早在晋朝,浙江嵊县(今嵊州)一带就出现了用野生藤皮造的纸,这种纸被大家叫作“剡藤纸”。张华在《博物志》中写道:“剡溪古藤甚多,可造纸,故即名纸为剡藤。”资料显示,藤纸到隋唐时期十分有名。此外,唐时除了藤纸出名外,在当时的杭州、婺州(金华)、衢州、越州(绍兴)等地的造纸作坊也很多,这些造纸作坊主要以生产细黄状纸为主。衢州所产的案纸等,在当时也久负盛名。

唐代是我国出版史上一个划时代的转变时期。作为出版领域的一场伟大革命,雕版印刷术改变了以往图书出版主要靠手工抄写的方式,极大地促进了知识信息传播的速度,加快了人类文明的进程。

四、宗教发展,传经布道需要

佛教从东汉年间传入我国,魏晋时初步兴起,南北朝时快速发展,经过几百年的发展与本土化,到隋唐时达到鼎盛。经过隋文帝、唐太宗、武则天等统治者的提倡,举国上下对佛教的信奉几乎达到了狂热的地步,引发了对佛教典籍的市场需求。尤其是隋文帝笃信佛教,“普诏天下,任听出家,仍令计口出钱”。当时在向民间搜求异书并召天下工书之人抄书3万多卷的同时,还写了46部佛经,共13万卷。并在许多大都邑写经,置于寺内,“天下之人,从风而靡,竞相景慕,民间佛经,多于六经数十百倍”[3]。可见当时从上至下抄写经书规模之大,同一部佛经往往要被抄录成千上万卷。由于社会需要,出现了以抄书为业的人,因其主要是抄写佛经,故称之为“经生”。他们朴拙秀丽的字体,则被称为“写经体”。[4]研究还发现,唐释道宣《续高僧传》卷三《唐京师纪国寺沙门释慧净传》中提到了释慧净著作的流行情况:唐武德初有《金刚般若释文举义》“遐迩流布,书能诵持”;贞观十年所撰《法华经缈述》等佛书,“盛行于世”;同年编《诗英华》10卷,刘孝孙序称,“凡预能流,家藏一本”。

到五代十国时,佛教一统天下,宣扬佛教和佛法的著作就更多了。当时流行的佛教主要有禅宗、天台宗和律宗三支,根据后世出土的文物可以看出,吴越国智觉禅师延寿编撰的《宗镜录》,对开创宋代“三教合一”有一定的价值。此外,吴越国大兴佛寺,单一个灵隐寺就扩建房屋千余间,其他寺庙大大小小不可胜数,因此,杭州在当时有“佛国”之称。佛教的繁荣发展使得佛经的需求量大大增加,促进了出版事业的繁荣。

第二节 名人效应带动下的士人图书出版

有唐一代,从王公大臣到庶民百姓,各个阶层的人们对于诗歌都非常喜爱,诗歌成为当时社会的一种风尚。唐代所推行的科举考试制度重要内容之一便是以诗赋取士。所以,这一时期,白居易和元稹的诗被广泛传播,也就不足为奇了。值得一提的是,这一时期两位诗人诗集的流传已经不再是通过人工抄写的方式了,而是前文提到的“缮写模勒”,从而为各阶层人士争相阅读。也就是说,两位诗人的作品是通过雕版印刷这种印刷技术而得到广泛流通和传播的。

白居易

此外,白居易在《与元九书》中自述他由长安南下东行中所见云:“凡乡校、佛寺、逆旅、行舟之中往往有题仆诗者,士庶、僧徒、孀妇、处女之口每每有咏仆诗者。”近代著名学者王国维经考证后认为:“夫刻石亦可云模勒,而作书鬻卖,自非雕版不可,则唐之中叶吾浙已有刊版矣。”[5]可见王国维先生是确信中唐时期白、元两位诗人的作品是雕版印刷而进行流通传播的,而不再是以前手抄的方式。以手抄的方式进行传播,是不可能达到人人都熟知的地步的。

一、白居易的著述及其刊刻

白居易(772—846),字乐天,祖籍太原,曾祖时迁居下邽(今陕西渭城东北),唐代著名诗人。自幼刻苦学习,贞元间举进士,踏上仕途,历任秘书省校书郎、集贤校理、翰林学士、左拾遗、左赞善大夫等职。元和十年(815)因得罪权贵,贬为江州司马。后来又担任过杭州刺史、苏州刺史、太子少傅等职。其诗贴近民生、通俗易懂,深为广大群众所欢迎。白居易重视图书编撰,除了多次结集自己的作品之外,还编有《元白因继集》、《刘白唱和集》、《洛下游赏宴集》(又名《洛中集》)、《白氏经史事类六帖》(又名《白氏六帖》)等,在中国图书编撰史上写下了重要的一页。

(一)白居易图书编撰历程

白居易一生创作颇多,诸如《长恨歌》《琵琶行》《卖炭翁》《赋得古原草送别》《钱塘湖春行》《暮江吟》《忆江南》《大林寺桃花》《同李十一醉忆元九》《直中书省》《长相思》《题岳阳楼》《观刈麦》《宫词》《问刘十九》《买花》等。编撰的书目有:《白氏长庆集》《白氏文集》《元白因继集》《刘白唱和集》等。

白居易从44岁开始,或编个人别集,如《白氏长庆集》《白氏文集》等;或编诗友唱和集,如《元白因继集》《刘白唱和集》;或编类书,如《白氏经史事类》,从未间断图书编撰活动。白居易别集的第一次编撰是在元和十年(815)。据该年白居易《与元九书》:“仆数月来,检讨囊帙中,得新旧诗,各以类分,分为卷目。”第二次编撰《白氏长庆集》由元稹进行,是在白居易初步整理的基础上编成的,该集收录了元和十年(815)至长庆二年(822)之间8年的作品。白居易也参与了编撰工作,为之做出了重要贡献。白居易在《与元九书》中说:“自拾遗来,凡所遇所感,关于美刺兴比者,又自武德讫元和,因事立题,题为《新乐府》者,共一百五十首,谓之讽谕诗。又或退公独处,或移病闲居,知足保和,吟玩情性者一百首,谓之闲适诗。又有事物牵于外,情理动于内,随感遇而形于叹咏者一百首,谓之感伤诗。又有五言、七言、长句、绝句,自一百韵至两韵者四百余首,谓之杂律诗。”[6]第三次由白居易亲自编撰的《白氏文集》收录了长庆三年(823)至太和二年(828)间6年的作品。太和二年(828),57岁的白居易还与挚友元稹共同编撰了元白唱和总集《元白因继集》。太和三年(829),58岁的白居易又编了他和刘禹锡的唱和总集《刘白唱和集》。白居易别集的第五次编撰是在太和九年(835)夏天。白居易别集的第六次编撰是在开成元年(836)闰五月十二,当时白居易已经65岁。白居易别集的第七次编撰是在开成四年(839)二月,这次编撰的内容是从开成二年(837)到开成四年(839)3年间的作品。白居易别集的第九次编撰是在会昌五年(845)五月初一。总而言之,从44岁到74岁的31年中,白居易连续不断地进行别集的编撰工作。其自编别集次数之多,在中国文学史上是少见的。

南宋绍兴间临安府(杭州)刻本《白氏文集》(唐白居易撰)71卷

(二)白居易图书编撰的特点

1.为时为事而作[7]

白居易图书编撰的一个重要特点就是为时而著、为事而作。他在《新乐府序》中说道:“总而言之,为君为臣为民为物为事而作,不为文而作也。”面对现实,直言现实,是白居易前半生的一贯风格,从其为官之敢于直谏可见一斑。《白居易传》对其评价是“夫位不足惜,恩不忍负,然后能有阙必规,有违必谏。朝廷得失无不察,天下利病无不言”。诗如其人,在诗坛上,他的讽喻诗无一不与民生、时事有关,或反映人民的疾苦,或揭露统治者的罪行,或表现爱国主义思想。在代表作《卖炭翁》中,他既表现了卖炭翁冬着寒衣、“心忧炭贱愿天寒”的痛苦生活,又表现了“黄衣使者”的蛮横与无理,他们“手把文书口称敕”,强行拦截车辆,千余斤炭只给了“半匹红纱一丈绫”。他在《观刈麦》诗中,反映了农民夏收割麦的痛苦生活。他们“足蒸暑土气,背灼炎天光”,甚至“贫妇人”也被迫抱着孩子下田拾麦,“右手秉遗穗,左臂悬弊筐”,因为“家田输税尽”,如果不这样就会被饿死。他在《西凉伎》《城盐州》等诗中则表现了强烈的爱国主义情怀。

白居易的讽喻诗大都写于45岁之前,也就是他被贬职到江州之前。贬职江州,对白居易而言,是一个沉重的打击。从此,他的思想渐渐消沉起来,讽喻诗也就被大量的闲适诗和感伤诗所取代了。

2.分类编排

白居易在编撰别集时,总是采用分类编排的方法,从宏观上来说,白居易将诗歌分为两类:一类为言志载道之作,即讽喻诗和闲适诗,言兼济之志与独善之义;一类为言情之作,即杂律诗与感伤诗。他将“其余杂律诗”定义为“或诱于一时一物,发于一笑一吟”,这与感伤诗的定义“事物牵于外,情理动于内,随感遇而形于叹咏者”基本相似,而“其余杂律诗”即指感伤诗与杂律诗。所谓“释恨佐欢”,即抒情泄怀之义,有欢情有憾恨,而感伤诗则主要抒发一些伤感悲哀的情感。所以说杂律诗与感伤诗都是用来抒情的。诗歌“言志”“载道”说与“缘情”说是中国古代诗歌本体论中历代文人争论不休的两个方面,白居易将两者区分开来对自己的诗歌进行分类,确实具有清晰的思维判断力和深刻的洞察力,在这方面无疑他是高于同时代的众多诗人的。[8]

白居易所编类书《白氏六帖》更是分类编排的,据宋黄鉴《杨文公谈苑》:“人言白居易作《六帖》,以陶家瓶数千,各题门目,作七层架,列置斋中。命诸生采集其事类,投瓶中。倒取之,钞录成书。”可见《白氏六帖》在最初搜集资料时,就开始以类汇集。另外,白居易在编撰文集时,也很重视序记的撰写,除了《白氏长庆集》由元稹作序外,其余各集均由白居易亲自写序。他写的序有《因继集重序》《刘白唱和集解》《序洛诗》《东林寺白氏文集记》《圣善寺白氏文集记》《苏州南禅院白氏文集记》《香山白氏洛中集记》《白氏集后记》等。这些序记说明本书内容、编撰经过、编撰时间、编撰地点、卷数多少等,成为全书不可或缺的重要组成部分,使得书籍的分类非常清晰。

3.传世意识与正本清源并存

白居易图书编撰的传世意识表现在两个方面:其一是他以编撰精品为编书的目标;其二是他认为诗歌具有存史的功能,因而对一些具有历史性的资料详加记载。

我们都知道,白居易写文章时喜欢“字字推敲”,他的作品总是反复推敲,一字一句都是呕心沥血之作。甚至经常念给老太太听,听不懂就反复修改,直到其听懂为止。宋代著名学者周敦颐曾说:“白香山诗似平易,间观所存遗稿,涂改甚多,竟有终篇不留一字者。”白居易曾要求后人在编辑其作品时,把杂律诗全部删去,他说:“其余杂律诗,或诱于一时一物,发于一笑一吟,率然成章,非平生所尚者,但以亲朋合散之际,取其释恨佐欢,今铨次之间,未能删去。他时有为我编集斯文者,略之可也。”可见白居易对于图书编撰的严谨态度。

除了自己修改之外,白居易还往往请诗友帮助修改,他曾对元稹说:“凡人为文,私于自是,不忍于割截,或失于繁多。其间妍媸,益又自惑。必待交友有公鉴无姑息者,讨论而削夺之,然后繁简当否,得其中矣。况仆与足下,为文尤患其多。”这就是说,当局者迷,旁观者清,著者本人在修改诗文的时候,往往“私于自是”,不辨良莠,常常兼收并蓄,不忍割爱,而请毫不姑息迁就的诤友参加修改,“讨论而削夺之”,最后才能做到繁简得当,去粗取精。白居易一生有元稹、刘禹锡等许多诗友,一有新作,他们就互为交流唱和,“奇文共欣赏,疑义相与析”,从而保证了诗文的质量。从这里也可以看出白居易编辑与写作相分离的思想,而这恰恰跟我们今天所提倡的“编校分离”“编著分离”的思想是相吻合的。

从他的很多著作中可以看出,白居易在写书或编书时,常常想到“后人论世者”,为了给“后人论世者”提供一份珍贵的历史资料,使其“得其详”,因而才不厌其烦地将“年岁”“官秩”“禄俸”写入诗中。这种为后人着想的传世观念是难能可贵的。[9]例如白居易的《读张籍古乐府》诗中写道:“恐君百岁后,灭没人不闻。愿藏中秘书,百代不湮沦。”这里祝愿“百代不湮沦”,担心“灭没人不闻”,就是白居易传世意识的体现。正是因为有这样的贯穿始终的指导思想,白居易的诗文创作和诗集编撰活动才能够在1000多年后的今天被人们广泛传播和研究,具有如此重要的文学价值和研究意义。

白居易编辑思想的传世意识还表现在他不仅嘱托好友元稹编选个人诗集,为这些诗集写下序言,而且将这些诗集抄写了5套,其中3套分别存在庐山东林寺经藏院、苏州南禅寺经藏院、东都圣善寺钵塔院律库楼,另外2套,一套让自己的侄儿保存,一套让外孙保存。

白居易多次编纂个人文集,除了自己的传世意识之外,还与他希望通过自己编纂的诗集的流通与传播,达到正本清源,维护个人声誉的目的有关。前文我们讲白居易的诗歌非常受欢迎,在社会中流传甚广,这虽然有利于扩大作者的声名,但是同时也给作者带来很多不必要的麻烦,比如在传播的过程中,人们肆意窜改,或是将白诗视为己出,这些都是白居易不愿意看到的现象。《白氏长庆集》序言中提到“其甚者,有至于盗窃名姓,苟求自售,杂乱闲厕,无可奈何”,就是作者对于一些人盗印自己作品无可奈何的一种声讨和控诉。在这种情况下,通过编纂诗集,一方面达到辨伪存真的效果,维护自己的声誉,一方面也能够有效地维护自己的权益。从这里我们也可以看出,随着雕版印刷术的发明和普及,图书的大量复制变得相对容易起来,图书已经成为一种可以为书商或作者带来利润的商品,而这时相应的版权保护措施却是一片空白。白居易只能通过多次编纂个人文集的方式从精神层面维护自己的著作权益。

二、元稹的著述及其刊刻

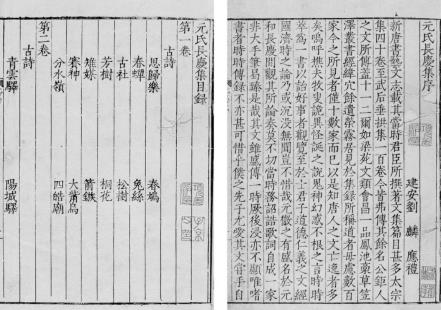

元稹(779—831),字微之,曾任浙东观察使。唐代著名诗人。唐穆宗长庆年间(821—824)编有诗文集,称《元氏长庆集》。原集100卷,今存68卷(中华书局版《元稹集》,正集60卷,外集8卷),都是元稹早年和白居易共同提倡“新乐府”所作的诗歌。

(一)元稹图书编撰经历

元稹是中唐时期最伟大的诗人之一,堪称诗文全才,尤以悼亡诗成就最高。自少与白居易唱和,当时言诗者称“元白”,号为“元和体”,其集与白居易同名“长庆”,今编诗28卷。元稹一生诗歌创作的高峰时期是他贬谪江陵期间,这也是他“元和体”诗形成的关键时期。

以贬谪江陵为界,元稹的诗歌可以分为前后两个阶段。前期以艳情诗和悼亡诗为主,艳情诗浓艳绮丽,摹写细腻,感情稍涉轻佻,格调不甚高,只有为其妻韦丛写的悼亡诗言辞恳切,真实感人,历代评价甚高,最著名的有《遣悲怀三首》《离思五首》。贬谪江陵是元稹诗歌创作的一大转折点,这一时期他的心态、处事更加圆融通达,诗歌整体风貌也趋于成熟,和历史上大多数文人骚客类似,正是政治上的不幸成就了元稹诗歌上的辉煌。

明嘉靖间刻本《元氏长庆集》(唐元稹撰)

元和五年(810)四月,由于政治上的不和,元稹被贬江陵府士曹参军。元和九年(814)二月,元稹应潭州刺史张正甫之邀,渡洞庭,在湖南游历一月有余,其间创作了一系列诗歌,如《洞庭湖》《何满子歌》《晚宴湘亭》《岳阳楼》《楚歌十首》。在江陵的五年是元稹诗歌创作的高峰期,正如元稹的好朋友白居易所言,其诗“言有为,章有旨”,在创作视野、创作手法及艺术表现方面都呈现出新的风貌。

(二)元稹图书编撰的特点

1.语言浅近,风格明快

元稹非常推崇杜诗,其诗学杜而能变杜,并于平浅明快中呈现艳丽华美、色彩浓烈、铺叙曲折等特点,细节刻画真切动人,比兴手法富于情趣。乐府诗在元诗中占有重要地位,他的《和李校书新题乐府十二首并序》“取其病时之尤急者”,启发了白居易创作新乐府,且具有一定的现实意义,缺点是主题不够集中,形象不够鲜明;和刘猛、李余《古乐府诗》的古题乐府19首,则能借古题而创新词新义,主题深刻,描写生动,表现有力。长篇叙事诗《连昌宫词》,在元集中也列为乐府类,旨含讽喻,和《长恨歌》齐名,其铺叙详密,优美自然。元诗中最具特色的是艳情诗和悼亡诗。他擅写男女爱情,描述细致生动,不同于一般艳情诗的泛描。悼亡诗为纪念其妻韦丛而作,《遣悲怀三首》流传最广。

元稹是“次韵相酬”的创始者。《酬翰林白学士〈代书一百韵〉》《酬乐天〈东南行诗一百韵〉》,均依次重用白诗原韵,韵同而意殊。这种“次韵相酬”的做法,在当时影响很大,也很容易产生流弊。元稹在散文和传奇方面也有一定成就。他首创以古文制诰,格高词美,为人效仿。其传奇《莺莺传》(又名《会真记》)叙述张生与崔莺莺的爱情悲剧故事,文笔优美,刻画细致,为唐人传奇中之名篇。后世戏曲作者以其故事人物创作出许多戏曲,如金代董解元《西厢记诸宫调》和元代王实甫《西厢记》等。[10]

2.多次结集,传世意识

元稹曾自编其诗集、文集、与友人合集多种,并且数量较多,持续不断。其单独编撰的有《元氏长庆集》,其中收录诗赋、诏册、铭谏、论议等共100卷。此外,元稹的多次合撰主要是和白居易共同编撰的较多,例如,宝历二年(826),与白居易共同编撰《白氏长庆集》50卷;太和二年(828),二人再次合撰《因继集》3卷;等等。

除了从数量上看元稹编撰的书籍较为丰富外,在编撰方法上,元稹和白居易一样,也是注重诗歌的精品性和传世性,即能广为流传,并为后代所接受,在实际的编撰过程中,元稹也确实做到了这一点。据台湾学者范淑芬分析:“元稹的乐府诗,或写时事,或写战争,或写民生疾苦,或写官吏贪渎,或写仕途失意。总之,在这些诗篇中,他抒发了内心对于政治及社会的关心。就其内容分为讽刺宫廷奢淫失道、苛征厌战、边将骄佚以及感怀寄情、托物讽喻等五类。”[11]正是由于其关注民生、重视编撰方法,元稹的诗作和文集确实在后代影响较为广泛,以至于近代一个多世纪以来研究元稹作品及创作思想的文章达200余篇[12],可见不论是其文学性还是理论价值,对后代影响都是极大的。

(三)元稹的主要著述

元稹的代表作有《菊花》《离思五首》《遣悲怀三首》《兔丝》《和裴校书鹭鸶飞》《夜池》《感逝(浙东)》《晚春》《靖安穷居》《送致用》《宿石矶》《夜坐》《雪天》《酬乐天得微之诗知通州事因成四首》《织妇词》《夜别筵》《山枇杷》《所思二首》《斑竹(得之湘流)》《竹部(石首县界)》《白衣裳二首》《鱼中素》《酬许五康佐(次用本韵)》《一至七言诗》等,其中《菊花》、《离思五首》(其四)和《遣悲怀三首》(其二)三首流传很广,尤其是《离思五首》(其四)极负盛名。该诗写久藏心底的不尽情思,因为与情人的曾经相识而自此对其他的女人再也不屑一顾(“取次花丛懒回顾”),诗中的比兴之句“曾经沧海难为水,除却巫山不是云”语言幻美,意境朦胧,脍炙人口。而《遣悲怀三首》表达对亡妻的不尽思念,写得悲气袭人,令人不由得一掬同情之泪,其中第二首的结句“贫贱夫妻百事哀”为世所熟诵。微之其集与乐天同名长庆,今编诗28卷(《全唐诗》中卷第三百九十六至四百二十三)。

三、骆宾王的著述及其刊刻

骆宾王(约627—约684),字观光,婺州义乌(今浙江义乌)人。唐初诗人,与王勃、杨炯、卢照邻合称“初唐四杰”。唐高宗永徽二年(651),骆宾王担任道王李元庆的属官。后来相继担任武功主簿和明堂主簿。唐高宗仪凤四年(679),升任侍御史。曾经被人诬陷入狱,被赦免后出任临海县丞,所以后人也称他骆临海。武则天光宅元年(684),徐敬业起兵讨伐武则天,他作为秘书,起草了著名的《代李敬业传檄天下文》。

骆宾王

在初唐诗人中,骆宾王的诗作最多。尤擅七言歌行,名作《帝京篇》为初唐罕有的长篇,当时以为绝唱。骆还曾久戍边城,写有不少边塞诗,如“晚风连朔气,新月照边秋。灶火通军壁,烽烟上戍楼。”豪情壮志,见闻亲切。唐中宗复位后,诏求骆文,得数百篇。后人收集骆宾王诗文集颇多,以清陈熙晋之《骆临海集笔注》最为完备。

(一)骆宾王图书编撰的历程

综观骆宾王的一生,其前进道路,有着两条明显不同的发展轨迹。作为一位诗人,他前进的道路较为顺畅。从七岁咏鹅,到齐鲁闲居写下的大量隐逸诗,再到从军路上写的边塞诗,回长安后创作的以《帝京篇》为代表的长篇歌行,一直到扬州起兵写下的《代李敬业传檄天下文》。成就和声誉直线上升,一浪高过一浪。在唐初人才济济的文坛上,技压群芳,稳居盟主的地位,成为“初唐四杰”之一,可以说是一帆风顺。但作为一个官吏,政治上却处处遭受挫折。先是求仕不果,继而罢官长安。在齐鲁过了十多年穷困生活之后,再度入朝,不久又被免职。接着从军边塞,羁留蜀中,待再回京师,做的仍是和十年前一样的九品小官。后来突然得以提升,成为御史台侍御史,但不到半年,就被诬下狱。最终愤而走向武装反抗,迅即又被狂飙所淹没,以致身死何处,都成了历史悬案。

骆宾王的写作和仕途两条道路互相影响,交错前进。其相互影响的关系,又往往成反比形式表现出来。即政治上下沉的时候,文学上就呈上升态势。如早年宦途不遂,隐居齐鲁,就创作出大量以描写闲情逸致、诗朋冶游为主题的隐逸诗,掀起了一生创作的第一个浪峰,博得了很高的声誉。第二次仕途波折,从军边塞,功业无成,心情寥落,但这期间写的军旅诗,情真意切,开有唐一代边塞诗的先河。返回长安之后,政治上不被重用,十年不调,仍旧沉沦下僚,但却写出了《帝京篇》《畴昔篇》等著名歌行,不仅名动京城,而且把这种艺术形式推向新的高峰。入狱以后,更以满腔悲愤,创作了《在狱咏蝉》《萤火赋》等名篇。扬州兵起,他以垂暮之身,杖策而从。虽兵败后逃亡荒野,最后客死他乡,不为人知,但他写下的那篇《代李敬业传檄天下文》,却众口传诵,至今不衰,与王勃的《滕王阁序》一起,成为中国骈文史上的双璧。[13]

(二)骆宾王作品的特点

1.行文豪爽,感情真挚

骆宾王自幼随父到博昌,从师于张学士、辟吕公,七岁时赋《咏鹅》诗,被传为佳话,时称神童。父骆履元,曾任青州博昌(今山东济南东北)令。可惜父亲早逝,生活窘困,母亲带着他到兖州瑕丘投靠亲友,“藜藿无甘旨之膳”,以致沦落为“市井博徒”。青少年时期落魄无羁的生活经历,对他的性格的形成有很大影响,他崇尚侠义,性格豪爽,富于反抗和冒险精神。文如其人,骆宾王的豪爽及侠义精神自然也再现于他的文学及诗歌的创作中。《在狱咏蝉》诗,与一般的咏蝉诗不同,感情真挚而充沛,不但没有无病呻吟,更非“贫士失职而志不平”的平常慨喟,它抒写的是含冤莫辩的深切哀痛。该诗是骆宾王于仪凤三年(678)在狱中所作。他下狱的原因尽管说法不一,然而多数人认为他是被诬陷的。例如有传说,武后专政,排斥异己,严刑苛法,告密之风盛行。

骆宾王屡次上书讽谏,因此获罪被撤了职,并以贪赃入狱。也有人依据他的《狱中书情》,分析“三缄慎祸胎”等语,认为他是言语不慎招来了莫须有的打击。具有侠义性情的骆宾王蒙受如此不白之冤,就借咏蝉来替自己的清白申辩,宣泄心中激愤之情。诗的序言中他写道:“仆失路艰虞,遭时徽  ,不哀伤而自怨,未摇落而先衰。闻蟪蛄之有声,悟平反之已奏。见螳螂之抱影,怯危机之未安。感而缀诗,贻诸知己。”在狱中诗人触景生情作该诗,既向知己朋友诉说自己的冤屈,又表明了对昭雪信心不足。序言的末尾说:“非谓文墨,取代幽忧云耳。”由此可见所写都是肺腑之言。

,不哀伤而自怨,未摇落而先衰。闻蟪蛄之有声,悟平反之已奏。见螳螂之抱影,怯危机之未安。感而缀诗,贻诸知己。”在狱中诗人触景生情作该诗,既向知己朋友诉说自己的冤屈,又表明了对昭雪信心不足。序言的末尾说:“非谓文墨,取代幽忧云耳。”由此可见所写都是肺腑之言。

2.文思过人,成就卓越

骆宾王的诗作和编撰工作对唐代文学的发展做出了不可磨灭的贡献。他的边塞诗对盛、中唐边塞诗的兴起产生了很大的影响。同时,骆宾王与卢照邻一起,奠定了“长篇歌行”的体制,为这种诗体在盛唐和中唐的发展繁荣铺平了道路。此外,他继承了六朝骈体文的写作,内容充实,运笔自如。

对于骆宾王的成就,杜甫曾经大加赞赏。明清两代,骆宾王受到了前所未有的爱戴和礼遇,他的塑像被送进金华府和义乌县的乡贤祠,享受当地民众的崇祀。一些学者倾注极大的热情和心血替骆宾王补传,为其诗作注。如胡应麟的《补唐书骆侍御传》、吴之器的《骆丞列传》,以及陈熙晋的《续补唐书骆侍御传》和《骆临海集笺注》等,或拾遗补阙,或注释详尽,为后人研究骆宾王诗文提供了很大的方便。[14]

(三)骆宾王的主要著述

骆宾王有《骆临海集》,代表作有《咏鹅》《在江南赠宋五之问》《畴昔篇》《在狱咏蝉》《棹歌行》《早发诸暨》等,其中除《咏鹅》外,以《在狱咏蝉》为最著名。在“四杰”中他的诗作最多,尤擅七言歌行,名作《帝京篇》为初唐罕有的长篇,当时被称作是“绝唱”。骆宾王还曾久戍边城,写有不少边塞诗,如“晚风连朔气,新月照边秋。灶火通军壁,烽烟上戍楼”,诗中表达出的豪情壮志极富感染力。

据统计,骆宾王的文章流传下来的有30余篇,包括表、启、书、状、序、文、露布和对策等体裁,在唐代都属于应用文的范围,大都是向当道干谒求仕及从军时为府主起草的文告,且都为骈体。其文在继承六朝骈文讲究对偶藻饰及韵律的基础上又有新的发展,即注重内容的充实和表情达意的自由。作者感情充沛,大气包举,笔端常带奇才逸气,行文叙事、抒情、议论灵活运用,具有很强的艺术感染力。如《上吏部裴侍郎书》的言词恳切,《自叙状》的叙事简明,《与博昌父老书》及两封《与亲情书》的情感真挚。[15]

第三节 五代时期的佛经刊刻

我国文献中最早的印刷记载与佛像有关。唐末冯贽《云仙散录》卷五引《僧园逸录》说:“玄奘以回锋纸印普贤像,施于四众,每岁五驮无余。”公元7世纪前期的佛像雕印是雕版印刷术的最初形式,8世纪的经咒印本标志雕版技术已有长足的进步,9世纪图文并茂的整部佛经《金刚经》印本说明雕版印刷术已趋成熟,10世纪《开宝藏》的雕印不仅培养了大批技术熟练的刻工,而且促使了地域性出版中心的形成,进而推动了我国印刷术的外传,更标明我国出版事业进入了一个新的发展阶段。11世纪活字印刷及套版印刷的发明也与佛教传播有着密切关系。佛学的兴盛带动了佛经的大量需求,进而对宗教刻书影响巨大。可以说,宗教刻书的发展是我国古代刻书出版事业中的另一条重要的线索。

唐朝时期,继承了隋朝对佛教的尊崇,非常注重对佛教的整顿和利用,除了广建佛寺外,对佛学理论的整理也逐渐开始。唐高祖武德二年(619),就在京师聚集高僧,立十大德,管理一般僧尼。太宗即位之后,重兴译经的事业,使波罗颇迦罗蜜多罗主持,又度僧3000人,并在旧战场各地建造寺院,一共7所,这样促进了当时佛教的开展。贞观十九年(645),玄奘从印度求法回来,朝廷为他组织了大规模的译场,他以深厚的学养,做精确的译传,给当时佛教界以极大的影响。此后,历经武后、唐玄宗,佛教的发展达到了鼎盛,但是由于安史之乱,佛教在北方受到摧残,声势骤减。南方的佛教逐渐取得了主导地位,这对佛经在南方的传播有着重要的影响,也是两浙地区的佛经编撰出版的重要原因之一。

唐末五代,随着文化逐步向南转移,佛教中心也在往南迁徙。在此过程中,“吴越诸王以杭州为中心,大力提倡佛教,使这一地区逐渐成为佛教的一大中心”。五代吴越时可说发展到鼎盛。吴越王钱镠及其后代在境内广建寺庙,开凿石窟造像,建造佛塔,刊刻佛经,宋苏轼曾说杭州西湖有三百六十寺之多,并非夸张之谈。这些寺庙多建于五代,其著名者如杭州净慈寺、理安寺、六通寺、灵峰寺、云栖寺、法喜寺、宝成寺、开化寺、海会寺、昭庆寺、玛瑙寺、清涟寺等等。五代时所建佛塔著名者有六和塔、宝石塔(即保俶塔)、黄妃塔(即雷峰塔)、白塔等。

据《咸淳临安志·寺观》记载,南宋末年杭州城内外寺院总计496所,能够确定创建时期的有398所,其中钱镠统治之前20所,钱氏统治期间230所,北宋9所,南宋139所。南宋临安府下辖7县,寺院总计281所,能够确定创建年代的有255所,其中钱镠统治之前81所,钱氏统治期间141所,北宋4所,南宋29所。[16]由此可见,半数以上的杭州寺院是在钱氏统治时期创建的。如果考虑到《咸淳临安志》这本书写于南宋末年,经过了300多年的历史变迁,有些寺庙肯定已经无从查找了,那么钱氏统治期间所创建的寺庙还要更多一些。

一、钱俶与《宝箧印陀罗尼经》

钱 俶

佛教的兴盛与统治者的推崇关系密切。不论是吴越国的开国之君钱镠还是钱镠的孙子、第五位吴越王钱俶都非常笃信佛教,尽管他们在信仰方式和表现途径上略有差异,但是这并不影响他们对佛教的推崇。特别是钱俶,更是虔诚的佛教徒,他在位的30年间(948—978),曾三次大规模刻印《宝箧印陀罗尼经》(全称为《一切如来心秘密全身舍利宝箧印陀罗尼经》,以下简称为《宝箧印陀罗尼经》),并受阿育王造八万四千塔故事的启发,造了大量的金涂塔,将佛经藏于塔内,颁行各地,甚至流传到日本、朝鲜等地。

据出土实物考证,最早的《宝箧印陀罗尼经》应为五代后周显德三年(956)印本。这卷经卷是在湖州天宁万寿寺旧址的一座经幢中发现的。湖州天宁万寿寺建于南朝陈永定三年(559),原为古代湖州第一大寺,到民国初年,寺庙荒废,于是在原址修建了浙江省立第三中学。1917年,政府准备修建新的校舍,在拆卸经幢的时候,在石幢下象鼻中发现了《宝箧印陀罗尼经》。经首扉画前有发愿文,题:“天下都元帅吴越王钱弘俶印《宝箧印经》八万四千卷,在宝塔内供养。显德三年丙辰岁记。”钱弘俶即是钱俶,显德三年为公元956年。这卷佛经高为2寸5分,版心高1寸9分半;经文共有338行,每行有八九个字,经文后空一行,题有“宝箧印陀罗尼经”。由于是雕版印刷,这卷佛经大小行款都相同,只是字体稍有差异。1971年,在安徽省无为县中学的宋代舍利塔下砖墓小木棺内也发现了同样的印品,共343行,每行八或九字,卷首题“一切如来心秘密全身舍利宝箧印陀罗尼经”分作两行,卷末题“宝箧印陀罗尼经”一行。从这里我们可以看出,当时的印本已经流传到了省外,可见流传范围比较广。

《一切如来心秘密全身舍利宝箧印陀罗尼经》

不仅如此,这次的印本还流传到了朝鲜、日本等国。这在南宋程珌所写的《临安府五丈观音胜相寺记》可以印证,书中写道:“……有西竺僧曰转智,冬夏一楮袍,人呼纸衣道者,走海南诸国至日本。适吴越忠懿王用五金铸千万塔,以五百遣使者颁日本。使者还,智附舶归……”[17]

比程珌更早的记载,当数日本僧人所写的《宝箧印经记》。当时一位日本僧人日延曾于公元940年来中国修习佛法,大约在公元955年返回日本。他当时的头衔是“缮写法门度送使”,也就是“送书使”的意思。归国时,他携带了吴越国王钱俶刚刚造就的金涂塔,而塔里面藏的则是《宝箧印陀罗尼经》。日延“得其塔而归。塔高九寸余,四面铸成佛菩萨像,内安佛像,大如枣像,及宝箧印经。经卷末书‘天下兵马都元帅吴越国王钱弘俶’”[18]。

吴越王钱俶所刻印的《宝箧印陀罗尼经》对朝鲜的早期印刷产生了一定的影响。在日本东京上野博物馆藏有《宝箧陀罗尼经》一卷,题记为:“高丽国总持寺主真念广济大师释弘哲,敬造《宝箧印经》板印施普安佛塔中供养。时统和二十五年丁未岁记。”“统和”为辽圣宗年号。这卷经卷是高丽初期穆宗十年(1007)总持寺主真念广济大师释弘哲所刻印的佛经,卷首有插图和题记,插图与显德印本相同,个别细节略有不同。从经文和版式上看,显然是据钱俶刻印的经卷为底本,只是雕刻的文字和插图不够圆润罢了。这是迄今在朝鲜境内发现的也是最早的雕版印刷品。[19]

第二次刻印《宝箧印陀罗尼经》的时间应为宋乾德三年(965)。1971年11月,绍兴县城关镇物资公司工地出土了一座金涂塔,塔内有一小木筒,长约10厘米,红色,短而粗,一端有一木套,内藏经一卷,卷首题“吴越国王钱俶敬造宝箧印经八万四千卷永充供养时乙丑岁记”。“乙丑岁”为宋太祖赵匡胤乾德三年(965),这里为钱俶而不是第一次印刷的钱弘俶,是因为赵匡胤父亲名弘殷,为了避讳,钱弘俶改名为钱俶。这卷印本与显德年间印本的图像及文字相类似,只是字体细小,每行十一二字,雕刻得很好。张秀民在《五代吴越国的印刷》中说:“及看了绍兴出土的乙丑本经卷,不但扉画线条明朗精美,文字也清晰悦目,如宋本佳椠,纸质洁白,可能用的是温州蠲纸。墨色精良,千年如新,实为罕见。可以证明吴越印刷不但数量多,质量亦臻上乘。”[20]

第三次刻印《宝箧印陀罗尼经》的时间应为宋开宝八年(975)。1924年9月25日,杭州西湖雷峰塔突然倒塌,引起社会轰动。在坍塌的藏经砖中,又发现了千卷左右的《宝箧印陀罗尼经》。经卷用黄绢包裹,用锦带缠绕,藏经砖的小孔外用泥土封口。卷首扉画前有三行题记曰“天下兵马大元帅吴越国王钱俶造此经八万四千卷舍入西关砖塔永充供养乙亥八月日纪”,乙亥为宋太祖开宝八年(975),而钱俶归顺于宋朝则是在公元978年,这次刻印也就是在归顺宋朝的前三年。这是如今所知的钱俶《宝箧印陀罗尼经》最后一次刻印了。

二、刻经人延寿大师

延寿(904—975),字仲玄,号抱一子,俗姓王,本籍江苏丹阳,后迁余杭。吴越国高僧。

延寿16岁时曾向吴越王钱镠献《齐天赋》,28岁时任余杭县库吏,后来升迁为华亭镇将,负责督纳军需。延寿从小就崇信佛教,由于他擅自动用库银购鱼买虾放生,事发被判处死刑,后经申辩无罪释放。30岁时舍妻出家,到四明龙册寺学禅。后来又前往天台山国清寺学习,并于公元952年住持奉化雪窦寺。公元960年,吴越王钱俶见杭州灵隐寺倾圮颓败,于是请延寿来杭主持灵隐寺复兴工作。第二年,他获赐智觉禅师法号,并任永明寺(今净慈寺)第一代住持,前后长达15年之久,世称“永明大师”。六和塔即是他奉诏创建的。延寿在永明寺任住持时,弟子多达1700多人,声名远扬海外,当时高丽国国王闻其声名,曾派国僧36人向其求法。

延寿大师深得钱俶宠信,刊印了大量的佛经、佛图,据张秀民等学者统计,计有《弥陀塔图》(亲手印14万本)、《弥陀经》、《楞严经》、《法华经》、《观音经》、《佛顶咒》、《大悲咒》(以上约印于939年)、《二十世应观音像》(914年开版雕刻,钱俶赐钱千贯,用绢素印2万本)、《法界心图》(7万余本)、《孔雀王菩萨名消灾集福真言》(10万本)、《西方九品变相毗卢遮那灭恶趣咒》(10万本)、《阿阁佛咒》、《心赋注》(延寿撰并注)。他所刊印的佛经佛图卷量之多,不仅在当时是首屈一指的,在我国印刷史上也是空前的。

吴越王钱俶与延寿大师刻印佛经,对浙江乃至中国印刷业的发展都做出了巨大的贡献。及至北宋,浙江印刷业走向繁荣,杭州更是成为我国印刷出版业的中心,这与五代吴越国印刷业的发展是有密切关系的。

【注释】

[1]凌文生认为这三启的正确时间顺序应为《第三启》——《第二启》——《第一启》,见《杜牧〈上宰相求湖州三启〉之次第》,《文献》1996年4期。

[2]顾志兴:《浙江出版史研究——中唐五代两宋时期》,浙江人民出版社1991年版,第2页。

[3]《隋书·经籍志》,清乾隆武英殿刻本。

[4]肖东发:《佛教传播与雕版印刷术的发明——中国古代出版印刷史专论之一》,《编辑之友》1990年第1期,第76页。

[5]王国维:《两浙古刊本考》,上海古籍书店1983年版。

[6]《唐诗纪事·卷第三十八》,《四部从刊》景明嘉靖本。

[7]曹之:《中国出版通史·隋唐五代卷》,中国书籍出版社2008年版。

[8]文艳蓉:《白居易生平与创作实证研究》,浙江大学博士学位论文,2009年。

[9]曹之、曹新哲:《白居易与图书编撰》,《出版科学》2003年第4期。

[10]百度百科:元稹,http://baike.baidu.com/view/7323?fromTaglist。

[11]转引自顾春军:《元稹诗歌理论与创作思想的离与合》,《文教资料》2009年第7期。

[12]李丹、尚永亮:《元稹百年研究综述》,《学术交流》2004年第4期。

[13]参见百度百科:骆宾王,http://baike.baidu.com/view/9950.htm。

[14]胡振龙:《论骆宾王及其创作》,《江南社会学院学报》2003年第2期。

[15]胡振龙:《论骆宾王及其创作》,《江南社会学院学报》2003年第2期。

[16]孙旭:《吴越国杭州佛教发展的特点及原因》,《浙江社会科学》2010年第3期。

[17]转引自赵永东:《吴越国王钱俶三印〈宝箧印经〉与造金涂塔、雷峰塔的缘起》,《东南文化》2004年第 1期。

[18]诸葛计、银玉珍:《吴越史事编年》,浙江古籍出版社1989年版。

[19]李文遴、张芳梅:《吴越王钱俶与〈宝箧印陀罗尼经〉》,《云南图书馆》2005年第1期,第77—78页。

[20]张秀民:《五代吴越国的印刷》,《文物》1978年第12期。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。