网络游戏对青少年观念 现实的涵化影响

于 红 张健挺 余 清(1)

一、涵化衡量指标与调查数据收集

(一)涵化指标的确定与内容

在格伯纳的涵化理论中,涵化效果是通过收视者的主观现实与客观现实间的“涵化差异”来体现的,这种涵化差异主要通过考察受众的电视收看时间与其观念现实之间的联系来测量。具体来说,就是将受众根据收视时间的不同分为“重度收视者”、“中度收视者”和“轻度收视者”,然后比较这三组受众对有关社会现实问题的回答的不同,看其回答所体现的主观现实是更接近媒介现实,还是更接近客观现实,并以此考察受众所受的涵化影响。很明显,涵化理论是以收视时间为关键变量,考察电视收看时间与涵化效果之间的线性关系的。

在本研究中,我们同样采用了这样一种以时间为切点的线性考察方式,在问卷中对调查对象游戏时间的测量做了较为周密的考虑,除了“每次玩游戏的时间一般是多少”等常规问题外,还增加了“玩游戏的频率是多少”、“玩游戏的历史有多长”等更为细致的测量,以期更为全面地了解青少年玩家的游戏时间情况。

美国学者奥尔格斯等人的研究表明,如何对受众收视时间进行分段是涵化研究中的一个核心问题(2)。在此,我们延续了涵化分析在电视影响研究上以受众平均收视时长作为其收视程度划分依据的做法,以平均游戏时间作为游戏程度分段的基础,将受访者的平均游戏时间分为1小时以下、1小时至2小时及2小时以上三种情形,使之具有在时间上的连续性,以此相应地分出轻度、中度和重度游戏者。之所以将1小时至2小时划分为中度,将2小时以上的划分为重度,而不是像电视涵化研究的经典做法那样将1至3小时和3小时以上分别划分为中度和重度,是因为据由中央综治委预防青少年违法犯罪工作领导小组办公室与中国青少年研究中心联合发布的《青少年网络伤害问题研究》报告显示(3),1至2小时是青少年上网的“黄金健康时间”。学术界通常认为网络游戏的暴力内容对青少年的负面影响更为直接和即时,影响也更大,换句话说,其逼真的画面、极高的互动参与性,都使得青少年游戏者在“单位时间”内所受的影响比电视更大。因此,我们相应地将划分游戏程度的时长标准“减少”了1小时,由此划分出的不同程度的游戏者更具有涵化研究在统计学上的意义。

为验证在游戏频率、游戏历史和平均游戏时间中选择平均游戏时间作为关键中介变量的科学性,我们对这三项游戏经验指标进行了相关性分析,结果证明,平均游戏时间与游戏历史、游戏频率都呈现出较高的相关性,其中平均游戏时间与游戏历史的相关系数为最高(0.829),从而排除了在此变量选择上的主观臆断的可能。

除了将平均游戏时间确定为划分青少年游戏程度的指标之外,本研究还采用涵化理论的研究方法,设计了一系列的问题考察样本对社会治安的观感,这一组变量也往往被以往的研究者作为测量涵化效果的典型指标,主要包括:

第一,沿用格伯纳及大多涵化理论研究者的经典方法,请受访者按照自己的社会认知对社会上警察、保安等社会安全人员的数量进行估计。考虑到网络游戏中不太可能像电视那样经常出现警察、保安等角色,受访者会在很大程度上根据在日常生活中的认知,对此问题进行回答。为避免该问题在测量效果上的失效,我们增加了请受访者对社会上偏好暴力的人所占的比例进行估计,并对与过去相比社会上暴力犯罪人数的比例是上升了还是下降了做出判断等问题,以此作为测量受访者“涵化差异”的初步指标。

第二,提问受访者对暴力的认同情况,如“游戏中的暴力是否更容易引起生活中的暴力”、“游戏中的暴力行为是一种很正常的网络行为,不应该被阻止”等,试图以此验证重度游戏者是否更容易对这些议题产生认同,并在游戏中不知不觉地更趋向认同暴力而不自知。

第三,提问青少年个人层面的治安观感,包括对自身可能卷入暴力事件的概率估计,对他人的信任度,对人际关系是淡漠还是融洽的判断等,以此测量网络游戏对青少年个人安全感的影响。

第四,提问青少年在社会和世界层面的深层治安观感,包括对自身所在的城市是否安全做出判断等,试图以此测量重度游戏者是否对所处的社区、城市以及世界的治安更为不信任,即更没有安全感。

此外,考虑到青少年在参与网络游戏的过程中,还会在游戏中主动发起或参与各种暴力行为,本研究还设计了一组问题,如“你在游戏中是否出现以下行为”、“出现这些行为的原因是什么”、“在游戏失败后你会出现哪些行为”、“在游戏中遭遇暴力之后你的反应是什么”等一系列议题测量青少年在游戏中的行为状况及对其行为原因的认知,在一定程度上弥补了以往的涵化研究对样本行为变量的考察的不足。

(二)调查对象和具体方法

此次对于青少年接触网络游戏的情况的调查,以南京市市区的中学学生为调查对象,采用统一问卷,随机抽样的方式进行。由于受经费及人力的限制,本次调查仅在南京市区进行。我们根据南京市2008年《中国电信黄页》中所刊载的中学为准进行样本抽取,随机抽取三所中学。抽取出所要调查的学校后,我们以年级为单位,每个学校选取一个高中年级和一个初中年级的若干班级进行问卷发放。考虑到初三和高三年级毕业班学生的学习比较紧张,为了不影响他们的学习并保证问卷调查的有效性更具有普遍意义(毕业班是学生生涯的特殊时期,他们似乎也是没有什么时间上网玩网络游戏),我们的调查主要在初一、初二、高一和高二年级中进行。此外,我们在调查中对调查对象的性别做了一定的控制,并将调查对象的年龄控制在13~18岁之间。调查于2009年4月间实施并完成,按每个年级发放100份问卷计算,共发放问卷600份,最终回收有效问卷589份,有效回收率为98.17%。调查所得的数据,我们采用SPSS13.0统计软件进行分析。分析的方法主要为单变量的描述统计、双变量或多变量的交互分析及相关性分析。

格伯纳的涵化效果最初是以“涵化差异”(cultivation differential)的形式来体现的,其暴力涵化效果主要通过媒介现实、主观现实和客观现实三者之间差异体现出来。但由于网络游戏中的“媒介现实”是一个完全虚拟的世界,通过文本分析将其与主观现实和客观现实进行比较的研究方法在这里没有任何意义。因此,在本研究中,涵化差异主要通过青少年的主观现实与客观现实之间的偏差来体现。对此,我们以游戏程度为关键变量,以青少年的一般性社会认知、暴力赞成程度、人际信任感、安全感为主要指标,考察网络游戏中的暴力倾向给青少年“观念现实”带来的涵化影响。之所以选用这几个指标作为测量青少年观念现实的关键指标,是因为我们在已有的电视暴力研究中发现,很多学者在其实证调查中都采用了这几个指标,并在观念现实的测量上取得了良好的效果。鉴于这几个指标的良好效度,我们在此沿用了这一做法。

二、研究发现

(一)游戏程度与青少年对世界的一般认知

对青少年一般性社会认知的考察,我们原本打算通过调查对象从对“你认为在每1-000名本市市民中,警察和保安所占的人数大约接近于多少”这一电视涵化研究的经典问题的回答中反映出来,后来考虑到网络游戏所呈现的是一个完全虚拟的“媒介现实”,“警察”和“保安”这两个角色在游戏中出现的频率极低,调查对象对这一问题的回答并不容易受游戏角色的影响,其所反映的对社会现实的认知和游戏的涵化影响无关,这一问题在这里也就没有任何意义。因此,我们放弃了这一问题。对青少年一般性社会认知的考察,主要通过青少年对社会治安状况的一般感知反映出来,通过“在每100个人当中,你认为偏好暴力行为的人的数目更接近于多少”、“从目前的治安状况看,你认为社会及日常生活中暴力事件的发生情况是怎么样”和“跟你过去对社会治安的印象相比,你认为社会上暴力犯罪分子的人数比例是上升了、还是下降了?”三个问题,考察三组不同游戏程度的青少年的一般性社会认知。

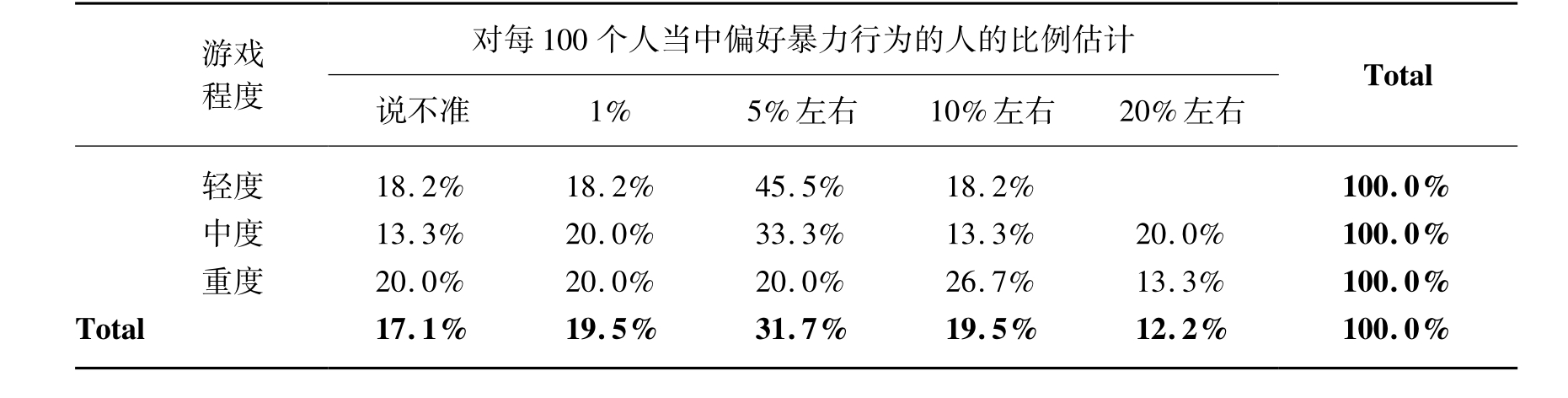

表1 游戏程度与对社会上偏好暴力行为的人估计之间的交互分析

青少年对社会上偏好暴力行为的人的估计见表1。从表1中可见,轻重两组在暴力行为的比例估计上并无较大差异,但重度游戏者中有13.3%的人认为社会上有20%左右的人偏好暴力行为,而轻度游戏者却没有一个人认为这一比例会达到20%,重度游戏者在这一点上表现出认为社会更为暴力的倾向。为检验游戏程度变量在这一结果上的效用,我们以游戏程度为自变量进行了卡方检验,考察其与青少年治安感知所代表的观念现实之间的相关程度。卡方检验结果显示,在对每100个人当中有多少人偏好暴力行为的数目估计上,游戏程度与估计比例的高低之间并没有明显关联,两者之间的卡方检验没有达到显著。

在对社会及日常生活中,暴力事件的发生是否常见的调查上,有44%(由“常见”和“很常见”两项的比例相加而来)的青少年都认为在社会及日常生活中暴力事件是常见的。而据最高人民法院院长王胜俊在第十一届全国人民代表大会第二次会议所作的最高人民法院工作报告,2008年中国的百万人口犯罪量为7.74(4)。应该说,这是一个比较低的比例,依照这一数据,暴力事件在现实生活中是比较少见的。可见,在暴力事件在现实中是否常见这一问题上,近一半的青少年都大大高估了暴力事件的发生概率。这是否就意味着,随着玩网络游戏时间的增加,青少年的观念趋向认为暴力事件在日常生活中“常见”或“很常见”?为此,我们同样以游戏程度为自变量进行了交互分析及配套的卡方检验。检验结果显示,游戏程度与对暴力事件是否常见的估计之间的卡方检验同样未达到显著,我们的假设没有在统计学上得到证实。

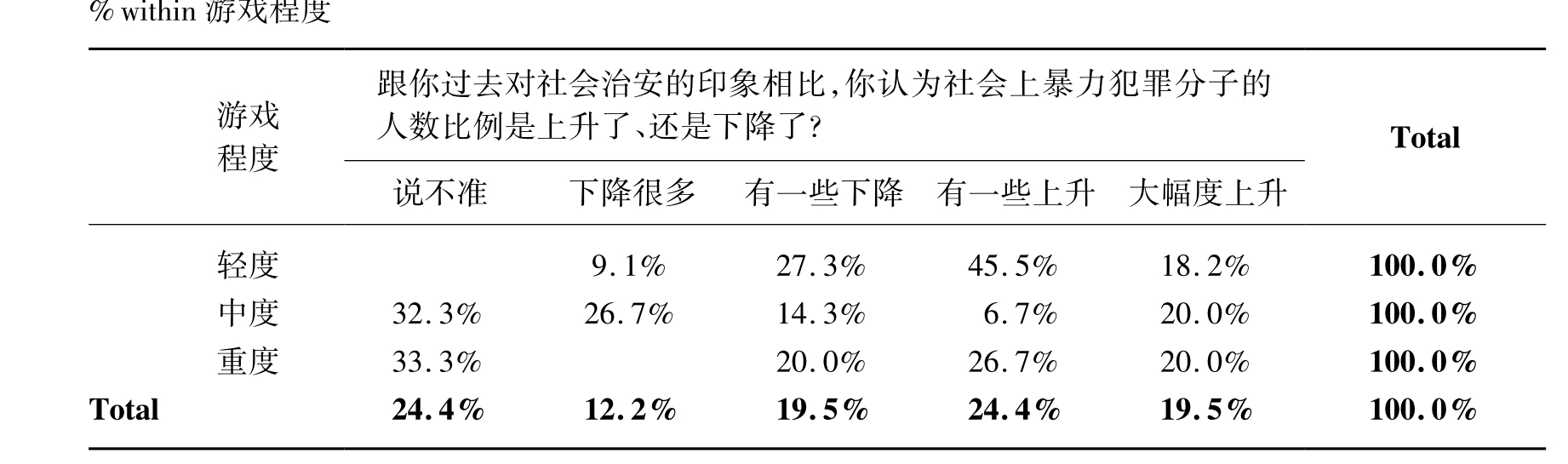

表2 游戏程度与对犯罪比例估计之间的交互分析

在社会上,暴力犯罪分子的人数比例是上升还是下降的议题上,据江苏省公安厅发布的治安播报(5)显示,2009年5月份影响群众安全感的八类主要刑事发案同比下降16.9%,“两抢”发案同比下降12.5%,诈骗发案同比下降20%。但从表2可见,有近一半(45.9%)的青少年认为社会上暴力犯罪分子的人数比例是上升的(包括了“有一些上升”和“大幅度上升”),在这一点上青少年的治安感与客观现实偏差明显,且随着游戏程度的加深有更加偏离客观现实的趋势。为检验游戏程度变量是否与这一偏差相关,我们进行了检验。检验结果显示,其与游戏程度的卡方检验依旧未达到显著。

综合以上结果,在三次卡方检测中,游戏程度变量与“偏好暴力行为的人数估计”、“日常生活中暴力事件的发生情况”和“社会上暴力犯罪分子的人数比例估量”三项指标的相关性无一达到显著。尽管如此,仔细分析数据,我们可发现:

第一,在对社会上偏好暴力行为的人的比例估计上,轻度游戏者无一人认为这一比例达到20%,且重度游戏者中有26.7%认为社会偏好暴力行为的比例在10%左右,大大高于轻度和中度游戏者在这一项上的比例(分别为18.2%和13.3%)。

第二,在对生活中暴力事件是否常见的估计上,不同游戏程度的青少年在“很常见”项的选择比例上,随游戏程度从轻到重呈不断增加的趋势,也就是说,越是重度游戏者就越觉得暴力事件在日常生活中“很常见”。

第三,在对社会上犯罪分子的人数比例是上升还是下降的估计上,重度游戏者无一人认为犯罪分子的比例是“下降很多”的。

以上种种显示出一种微弱的总体趋势,那就是,在有关社会治安的认知上,重度游戏者稍微倾向于做出社会更为暴力的估计。这表明,游戏程度对部分青少年的一般性社会认知的影响是存在的,尽管从卡方检验看来这种影响没有达到显著。格伯纳在一般社会认知上的假设在这里得到微弱的印证和支持。

此外,我们还注意到在这三项测试上选择“说不准”的青少年在总样本中的比例分别为17.1%、9.8%、24.4%,平均数为17.1%,这说明有近1/5的调查对象对社会治安状况持不确定的态度,且在对社会上偏好暴力行为的人的比例估计上和对社会上犯罪分子的人数比例是上升还是下降的估计上,选择“说不准”的比例都随游戏程度的加深而增加。分析其中的原因,这可能是因为上述三项议题都是较为专业且抽象的议题,并且普通老百姓如果不是专门人士,对这些议题都不甚了解,对何为偏好暴力行为的人、何为暴力事件的界定也相对模糊,调查问卷中亦未对这些概念做出说明,青少年在日常生活学习中就更少会去专门关注这方面的信息。题意的模糊使得不少调查对象难以回答,影响了调查结果,这也是今后类似的研究需要注意并改进的地方。

综上所述,游戏程度与青少年的一般社会认知没有明显关联,也就是说,青少年玩网络游戏的时间多少对青少年一般性社会认知的建构并没有明显影响。不管上述何种可能导致了这一结果,格伯纳在电视暴力研究上以时间为关键变量的涵化分析,在这里受到质疑都是显而易见的事实。但这是否就说明了涵化理论在网络游戏影响研究上的失效,恐怕还需要更多的研究去做进一步探究。

(二)游戏程度与青少年的暴力认同度

相关研究表明,在关于暴力行为的认知上,人们的认识似乎有很大的差异。早在20世纪70年代,英国传播学者威廉·贝尔森的研究就证实,人们对什么是暴力行为及其强度的认知是不同的(6)。那么,玩网络游戏会不会影响玩家,尤其是青少年玩家的暴力认同度?这也是在网络游戏涵化研究中无可回避的问题。

对此,本研究设定了两道组合题目来检测游戏程度与青少年暴力认知之间的关联。其一是一个由5个关于游戏中暴力行为的议题组成的五级量表,这5个议题分别是:“游戏中的暴力容易引起生活中的暴力”、“游戏中的暴力会使玩家对暴力变得麻木”、“游戏中的暴力可以宣泄我的不满和压抑”、“游戏中的暴力是很正常的行为不应该被阻止”及“游戏中的暴力是常见的不值得大惊小怪”。它们考察的是青少年对网络游戏中暴力行为的看法,其选项分为从“完全同意”到“完全不同意”的五个级别,要求调查对象在这五个选项中进行选择。其二是一道情境组合题,由8个代表了不同暴力强度的小题组成,包括:“父母打小孩屁股”、“父母殴打子女”、“丈夫打妻子的耳光”、“妻子打丈夫的耳光”、“丈夫用刀子等器具伤害妻子”、“妻子用刀子等器具伤害丈夫”、“中小学教师打学生”、“警察或保安打市民”。这些题目考察的是不同游戏程度的青少年对现实暴力行为的认同度有何不同,只要求调查对象在“是”、“否”和“说不准”三者之间选择。

在“游戏中的暴力容易引起生活中的暴力”、“游戏中的暴力会使玩家对暴力变得麻木”和“游戏中的暴力行为可以宣泄我的不满”这三项议题上,我们的基本涵化假设是,越是轻度游戏者就越趋向认同这些议题,而越是重度游戏者就越趋向不认同这些议题。而在“游戏中的暴力行为是很正常的网络行为,不应该被阻止”和“游戏中的暴力行为是很普通的情况,不值得人们大惊小怪”两项议题上,由于题意的缘故,基本假设与此相反,即越是重度游戏者就越趋向认同网络游戏中的暴力不该被阻止,而越是轻度游戏者就越趋向不认同这一观点。

综观数据,在这两项议题上,持同意态度(包括“完全同意”和“有些同意”,下同)和不同意态度(包括“完全不同意”和“不太同意”,下同)的轻度游戏者平均分别为29.9%和42.2%,而重度游戏者则平均分别为63.9%和20.7%。从轻度到重度各组游戏者中,只有在“游戏中的暴力行为是很正常的网络行为,不应该被阻止”和“游戏中的暴力行为是很普通的情况,不值得人们大惊小怪”两项议题上,认同度同游戏程度成正比,两组游戏者的认同差异比较显著。可见,重度游戏者对这两项议题的认同度大大高于轻度游戏者,两组游戏者的涵化差异明显。

此外,在“游戏中的暴力行为可以宣泄我的不满、压抑”的议题上,从轻度到重度的三组青少年都趋向更为认同这一观点。这也与上文中“可以发泄自己的情绪”是青少年参与网络游戏暴力的主因之一的分析结果一致。而在“游戏中的暴力容易引起生活中的暴力”和“游戏中的暴力会使玩家对暴力变得麻木”两项议题上,轻度游戏者和重度游戏者的认同度差异微弱。仔细分析可以发现,导致这一结果的原因可能是,这两个议题涉及的是游戏中的暴力内容对游戏者本身所造成的现实影响,而青少年对这些“抽象”的影响大都不甚了解(在这两项议题上对“说不清”项平均29.3%的选择比例就说明了这一点),只能凭一般的感觉做出选择。而其余三项都是关于游戏暴力本身的议题,较为直观,因此青少年能做出比较准确的认同选择。

既然玩网络游戏会对青少年的游戏暴力认同度产生部分的涵化影响,那么,玩网络游戏会不会影响青少年对现实暴力行为的认同度?从8个情境题的调查结果来看,对每一个暴力行为的认同情况上,都呈现“两头(“说不准”和“是”)小,中间(“否”)大”的局面。数据显示,除了第一项“父母打小孩屁股”外,青少年对其余各项的不认同度均在80%以上,这表明,在对这些暴力行为所持的态度上,无论是轻度、中度还是重度游戏者的态度都相当一致。并且,这种一致性随着后面几项中暴力行为的升级而更加明显地表现出来。数据也显示,除了“父母打小孩屁股”、“父母殴打子女”外,被调查的青少年对“丈夫打妻子的耳光”、“妻子打丈夫的耳光”、“丈夫用刀子等器具伤害妻子”、“妻子用刀子等器具伤害丈夫”、“中小学教师打学生”、“警察或保安打市民”等6项议题的认同度均在10%以下,且持“说不准”态度的人数也平均在10%以下。这表明接受调查的青少年都高度一致地不认同夫妻间的打斗、老师打学生或警察打市民等在一般看来较为暴力的行为。

总体而言,青少年对网络游戏暴力的虚拟性有较为清楚的认识,虽然重度游戏者更趋向认同网络游戏中的暴力行为,但在“丈夫打妻子的耳光”、“妻子打丈夫的耳光”、“丈夫用刀子等器具伤害妻子”、“妻子用刀子等器具伤害丈夫”、“中小学教师打学生”、“警察或保安打市民”等大是大非的问题上,青少年的态度相当一致。这说明,游戏程度的变量对青少年的现实暴力认同度的影响十分微弱。上述两项调查,游戏程度与青少年暴力认知之间都没有显现出明显的关联,可见,青少年个体的暴力认知并不由网络游戏所单独决定。我们推测,游戏程度与暴力认同度之间关系具有多种情形,青少年暴力认知的形成更多地依赖于家庭、学校以及道德传统、观念教育等社会因素。

(三)游戏程度与青少年的人际信任感

青少年的人际信任感是我们所测试的重要涵化指标之一,在本研究中,我们设计了三道问题对这一指标进行测试,包括:青少年白天独自在家时对敲门的反应,对日常生活中的人际关系印象如何,以及世界上的大多数人是否值得信任。

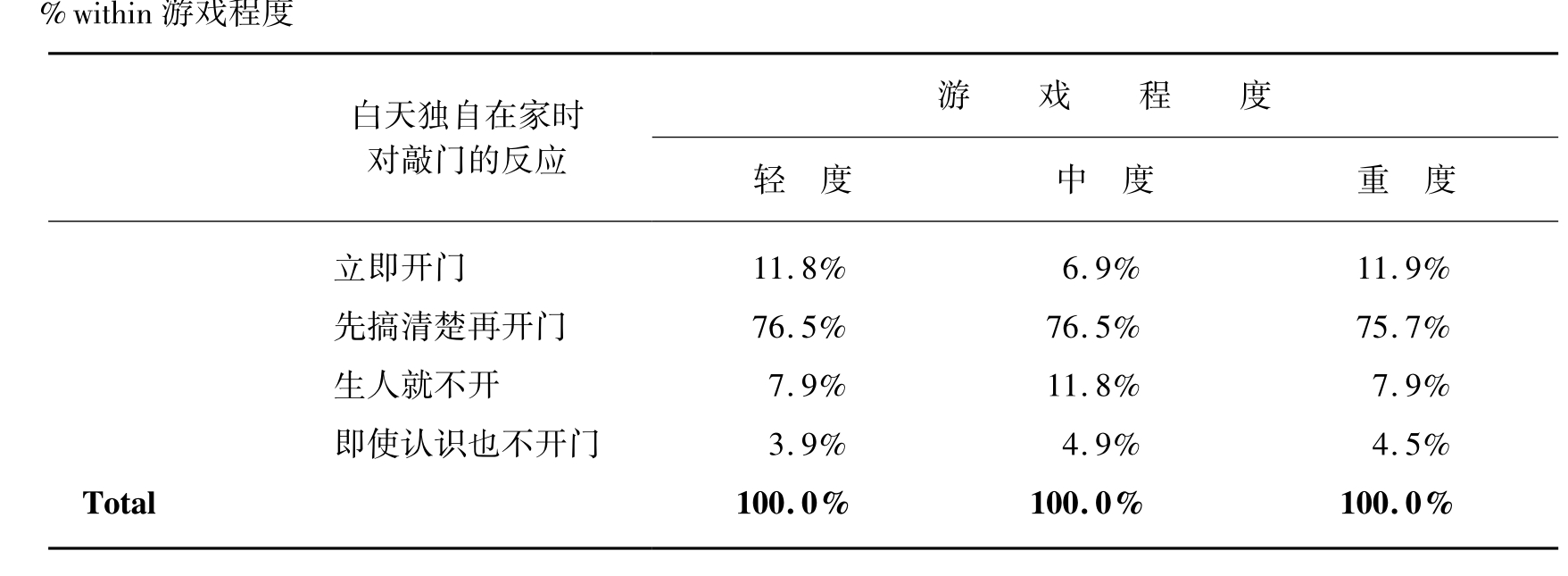

我们首先从青少年白天独自在家时对敲门的反应入手(见表3)。本题设计目的在于通过青少年对敲门的反应,考察青少年个体本身对他人的个人信任感。“开门”表示青少年更为信任别人,而“不开门”代表着不信任。而“对日常生活中的人际关系印象如何”和“世界上的大多数人是否值得信任的”两道问题考察的是青少年在社会层面的人际信任感。

表3 游戏程度与“敲门反应”之间的交互分析

表3的数据显示,青少年对这一情景的反应并不因为其游戏程度的不同而体现出明显差别。无论游戏程度的轻重,青少年大都(都在76%左右)倾向选择“先搞清楚再开门”这一较为谨慎的反应。无论轻度、重度还是重度游戏者,选择“即使认识也不开门”这一代表着最不信任感的反应的人都是最少的。轻重两组青少年在个人信任感上几乎没有差别。

表4 游戏程度与青少年人际关系印象之间的交互分析

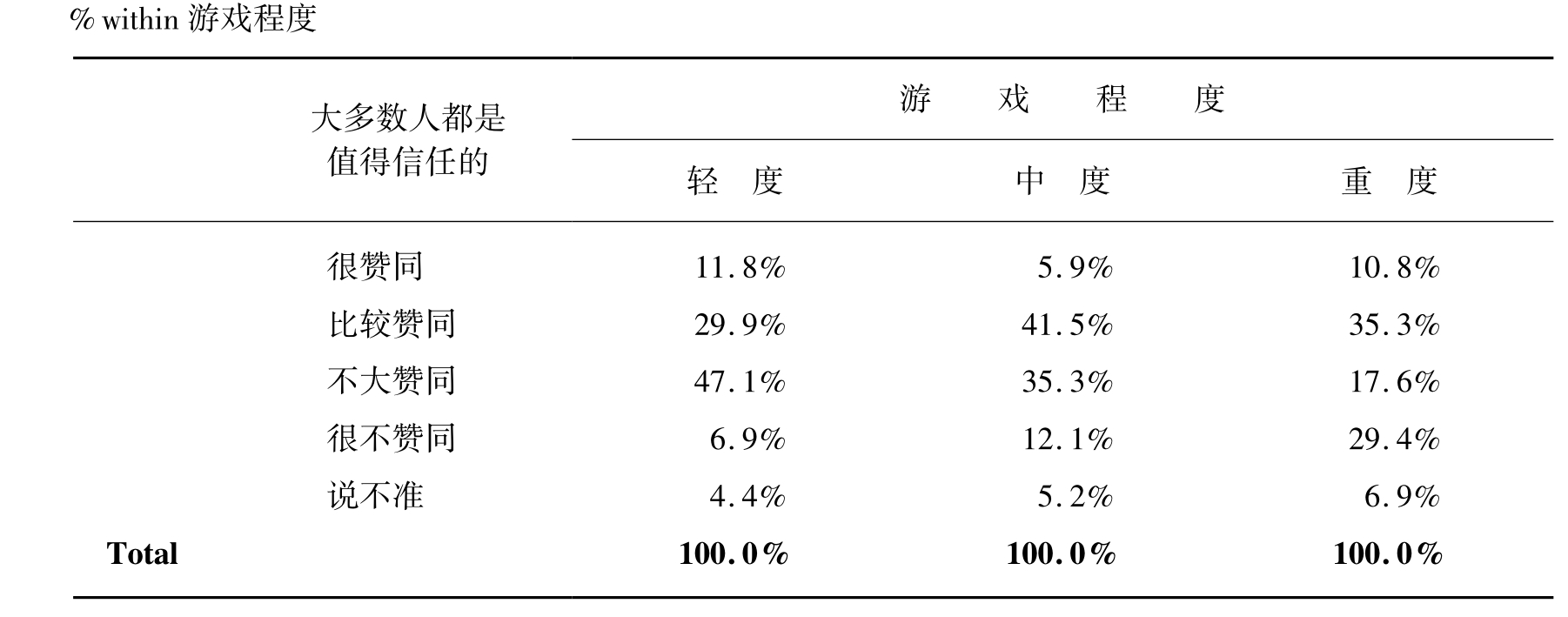

表5 游戏程度与“大多数人是值得信任的”之间的交互分析

游戏程度与青少年个人信任感之间的关联未达到显著,而表4、表5的交互分析显示,不同游戏程度的青少年在社会层面人际信任感上的差异同样微弱。卡方检验显示,游戏程度与社会层面人际信任感之间的关联微弱,其相关性未达到显著。格伯纳曾经宣称的“重度收视者与丑恶世界(MeanWorld)”(7)之间的关联,在网络游戏与青少年人际信任感的关联上没有得到证实。

(四)游戏程度与青少年的安全感

在衡量青少年安全感状况的各项指标中,我们采用了与上面人际信任感测试中同样的方法,将这些指标分为微观和宏观两部分,分别测试青少年在个人层面上的安全感和在社会层面上的安全感。

1.游戏程度与个人安全感

在个人安全感方面,本研究设计了一组情景问题,用于调查青少年个体对自身安全感的判断,如:任意一周在居住区可能卷入暴力事件的次数,白天在居住区成为一次犯罪事件受害者的可能性,以及夜间在居住区街道的独自一人行走是否会感到紧张等。

数据显示,在对可能卷入暴力事件次数的估计上,约38.7%(轻度、中度和重度三组青少年在“少于一次上”选项上的平均值)调查对象认为任意一周中即便在居住区发生100起暴力事件(这个暴力事件的发生比例要比现实高很多),自己卷入其中的概率依然很小(少于一次),同时,有1/3(33.3%)的重度游戏者认为这一概率很高(三次以上),而轻度游戏者和中度游戏者只有11.8%持这一观点。可见,在这一问题上,重度游戏者稍稍倾向于悲观的估计,似乎游戏时间越长,对卷入暴力事件的忧虑就越重,格伯纳的涵化差异假设在此得到某种微弱的印证。

此外,在对卷入事件次数的估计上,平均下来有近1/3(27.1%)的青少年选择了“说不准”。出现这一情形的原因可能仍然在于问卷中对“暴力事件”和“卷入”两个概念未作进一步界定,使得调查对象对何为“暴力事件”、何为“卷入”不甚明白,从而难以做出准确的回答。看来,问卷中题意的准确性是今后类似研究尤其要注意的地方。

在成为犯罪事件受害者的可能性和独自走夜路的感觉上,调查的数据显示,大部分的调查对象均倾向于较为乐观的回答,近60%的青少年认为白天独自在居住区街头成为一次犯罪事件受害者的可能性“很小”或“不太大”,近50%的青少年在独自走夜路时觉得“比较放松”或“很放松”。

但调查同时发现,在成为犯罪事件受害者的可能性调查中,选择可能性“比较大”或“很大”的调查对象的比例分别为:轻度15.7%、中度17.3%、重度29.8%。其基本的趋势是,游戏时间越长,对自身成为暴力犯罪受害者的忧虑就越重。格伯纳的涵化差异假设亦在此得到微弱的支持。

但也有特殊情况,我们发现,在独自走夜路时,轻度游戏者中居然有74.7%的人感觉“紧张”或“很紧张”,其对独自走夜路的恐惧感远远高于其余两组不同游戏程度的青少年。难道说,玩网络游戏的时间越短,就越容易在独自走夜路时感到恐惧?前调查中的相关数据给了我们启示,平均游戏时间在1小时内的青少年119人,其中女生有83人,而男生只有36人,也就是说,在轻度游戏者中,女生的比例是男生的两倍多。而调查的数据表明,在性格类型上,男生更为勇敢(44.4%的男生认为自己属于勇敢型)而女生更为胆怯(仅有10.3%的女生认为自己属于勇敢型)。由此,我们也就不难理解为何轻度游戏者更容易在独自走夜路时感到恐惧。

总体而言,轻度游戏者和重度游戏者在个人安全感上没有明显差异。这从一个侧面证明,网络游戏对青少年的个人安全感的影响是有限的。

2.游戏程度与社会安全感

在社会安全感方面(见表6),调查对象对所在城市的安全认同度较高,无论轻度游戏者还是重度游戏者均倾向于认为所在城市是安全的。这与现实情况是相符合的,据2007年初新华社主办的《望东方周刊》对全国31个主要城市总体幸福感调查显示,南京居民的幸福感最高,安全感指数达98.2%(8)。这一情况说明,青少年对所在城市的安全感更多是通过周围的经验世界而不是通过游戏世界得来。

而在世界总体是否安全的议题上,轻度游戏者的不赞成的为22.1%,重度游戏者的不赞成的为36.8%,重度游戏者表现得更为不赞同世界是安全的。“重度收视者与丑恶世界(Mean World)”之间的关联在此亦得到某种程度的支持。

表6 游戏程度与城市是否安全的交互分析

三、小 结

综上所述,在一般社会认知、人际信任感和个人及社会安全感三项指标上,从轻度到重度的三组游戏者在某些议题上体现出了微弱的涵化差异,这种微弱的差异的总体态势,是重度游戏者所显现出来的“主观世界”比轻度游戏者更接近于“丑恶世界”。但这种偏差从总体来看的确非常微弱,微弱到即便这些差异在某些议题上显现出来,却在相关强度检验中无一达到显著水平。总体上,调查对象对以上各类有关“观念现实”的问题,都更倾向于乐观的回答而不是悲观,换而言之,三组游戏者的总体回答都更为接近客观现实,而不是虚拟的游戏世界。我们问卷设计上的某些瑕疵或所选择样本的误差等因素对这一结果当然有影响,但毕竟从我们得出的数据上来看,网络游戏对南京中学生“观念现实”的涵化影响从统计学的角度来说是不显著的。

以上结果也从侧面证明了网络游戏与观念现实间关系的复杂性,正如美国学者格伯纳的弟子麦克·摩根所说:“涵化的确是远比我们原先所想象的情形复杂得多的过程。”(9)三组游戏者的回答总体趋向更为乐观且接近现实的回答,这是否就证明了网络游戏对青少年所起的涵化影响是正面的而不是负面的?如果是正面的影响,那么这种涵化影响又遵循什么影响机制,或者说与哪些变量相关?很明显,进一步更为细致、深入和系统的研究尚待时日。

【注释】

(1)于红,河海大学新闻传播学系;张健挺,河海大学新闻传播学系;余清,无锡日报。

(2)[美]奥尔格斯等.大众传播学:影响研究范式[M].关世杰等译.北京:中国科学出版社,2000:176.

(3)网游给青少年带来的伤害最大[N].光明日报,2009-05-19(5).

(4)中国网http://www.china.com.cn/2009lianghui/009-03/10/content_17418517.htm.

(5)江苏政府网http://www.jsga.gov.cn/gb/jsgat/shzajqbb/nj/userobject1ai22576.html.

(6)[英]戴维·巴特勒.媒介社会学[M].赵伯英,孟春译.北京:社会科学文献出版社,1989:25.

(7)[美]斯蒂芬·李特约翰.人类传播理论[M].北京:清华大学出版社,2004:173.

(8)平安南京的数字化解读[N].南京日报,2009-05-30(A2).

(9)James Shanahan,Michael Morgan.Television and its Viewers:Cultivation Theory and Research.1999,75.

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。