姚亮生(2003: )引用了西奥多·纽科姆的“△”传播模式来对翻译过程进行深层次的理论探讨,解释了翻译实践中出现的种种现象,并给“直译”“意译”“摘译”“改译”等译法提供了理据。纽科姆认为“涉及第三者时,两个个体之间可能存在一致性和不一致性”。纽科姆模式是一个三角形:个体分别为A和B,他们共对的事物为X。假设A和B两个个体互有意向,并对X也各有意向,那么A和B的意向和对X的意向是互相依赖的。作为支撑传播过程的这个“△”模式图(图4.2.4.1),揭示了传播过程中三者之间的四层有意向的联系,即(1)A对X的意向;(2)A对B的意向;(3)B对X的意向;(4)B对A的意向。这种意向既包含态度,又包含认识属性。

)引用了西奥多·纽科姆的“△”传播模式来对翻译过程进行深层次的理论探讨,解释了翻译实践中出现的种种现象,并给“直译”“意译”“摘译”“改译”等译法提供了理据。纽科姆认为“涉及第三者时,两个个体之间可能存在一致性和不一致性”。纽科姆模式是一个三角形:个体分别为A和B,他们共对的事物为X。假设A和B两个个体互有意向,并对X也各有意向,那么A和B的意向和对X的意向是互相依赖的。作为支撑传播过程的这个“△”模式图(图4.2.4.1),揭示了传播过程中三者之间的四层有意向的联系,即(1)A对X的意向;(2)A对B的意向;(3)B对X的意向;(4)B对A的意向。这种意向既包含态度,又包含认识属性。

4.2.4.1 纽科姆的“△”传播模式图

纽科姆提出了两种假设:(1)A趋向于B和X的力量愈强烈,那么一方面A对(X的态度)愈是努力要求与B在对X的态度上保持均衡;另一方面,作为一个或一个以上传播行为的后果,增加均衡的可能性愈大。(2)A与B之间的吸引力愈弱,趋向于均衡的努力就受到X对于因协调所需要的合作态度的限制。(戴元光,2000:183)

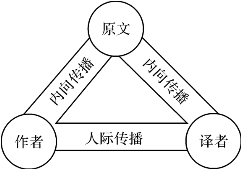

翻译过程是一种特殊的传播过程。它是由作者、译者、读者的人际传播和内向传播过程的相互联系而完成的。借用纽科姆模式,我们的翻译过程可见下图(姚亮生,2003:XXii)。

图4.2.4.2 纽科姆模式下的翻译“△”模式

我们看到:译者是在两个界面的“△”模式中运作着,译者所面对的是两个不同而又必须“保持均衡”的“我和你”(I and You)的世界。因此,译者面临着更为复杂的“有意向的联系”。欧洲思想家马丁·布伯在他的经典著作《我与你》(I and You)中指出:人在两种情形中与世界发生关系,即“我与它”的世界和“我与你”的世界。“我与它”的世界是指人在社会中的生活,与社会事物发生关系;“我与你”的世界是属于个人的世界,是人与人对话的世界。因此,“协调”好“我与你”的“意向”,处理好“我与它”的关系,即作者、原文、译者、译文、读者之间的“有意向的联系”“保持均衡”,就成为翻译理论研究者的全部内容。

4.2.4.1 “译者—作者—原文”界面

我们先来看第一个界面中译者与作者、原文之间的关系。姚亮生(2003:XXii)认为:译者和作者之间的“意向联系”是人际传播;作者和原文、译者和原文的“意向联系”是内向传播。如图4.2.4.3:

图4.2.4.3 “译者—作者—原文”关系图

原文是作者内向传播的结晶,是作者个人对自己所在生活圈的价值观念、道德标准和行为规范的自我认知过程的体验和反映。译者在对原文进行解读的过程中产生的翻译冲动,是译者内向传播的显性反应,是原文给译者的心灵冲动贴近于作者的内心体验过程的传通。所谓心有灵犀——“读”通是也。产生翻译冲动正好说明译者和作者在对待原文的态度和认知上的“一致性”成为可能。那么这股“力量”就来自译者和作者的人际交流的努力,同时随着两者之间的“相互对话”的加强,这股“力量愈强烈”。译者对原文的准确理解,靠这股力量的推动。作为人际传播和内向传播的结果,准确理解的“可能性愈大”。反之,原文若是命题翻译,或任务翻译,原文给译者的心灵震撼可能不会那么“强烈”,译者可能会缺乏“冲动”。内向传播的“一致性”将受到打击。若译者和作者之间再缺乏交流沟通,人际传播受阻,对原文的理解上缺乏“协调”的“合作态度”则“差异”理解甚至误解的“可能性愈大”(姚亮生,2003: )。

)。

因此,当米兰·昆德拉发现自己的成名作在法译时被改成了“巴洛克式的风格”后,又被英译本开了个玩笑改变了章节的数目,章节的顺序也改变了,许多段落都被删掉时,他在《泰晤士报文学副刊》上发表了一封抗议信,“要求读者不要接受《玩笑》的英译本,不要把它看作是我的小说”。《离婚》原是为表现“对民族软弱性、苟且与庸懦的深刻讽刺与批判这一严肃主题”(吕俊,2001a,167)而作,但老舍先生发现被改译成了一部轻浮的小闹剧而极度不满,于是他提出了严厉的批评。这种缺乏人际传播沟通的翻译,内向传播必然偏差很大,结果导致翻译的失真,从而引起作者抗议声不断,甚至否认是自己的作品。有学者指出“这种译者和著者互不合作的态度”,“是著者的悲哀,更是译者的悲哀”(段苏红,1996)。幸运的是,法国作家吕西安·博达尔知道自己的语言十分独特,译成汉语有困难,因此给予译者以“变通的权利”。而米兰·昆德拉在《小说的艺术》做中译时,“亲自推敲第六章里的九十三个关键词。把自己认为翻译难度大的若干词逐个与译者一起讨论,最后决定其中六个词不放入中译本。认为无法译宁可不译,而不愿被误译”。这种著译双方的合作态度,这种著译双方的“亲密接触”,无疑使“对话”变得轻松,使人际传播变得自如,使作者和译者之间的“距离”更近,从而在对原文的理解上达成“共识”。当译者和作者之间的“距离”趋同于“无”时,译者和作者的内向传播过程也趋向于完全重合:译者对原文的理解便和作者的达到完美的一致,最佳译文由此诞生(转引自姚亮生,2003:X -X

-X )。

)。

4.2.4.2 “译者—读者—译文”界面

在第二个界面“译者—读者—译文”里,译者面对的是另一个传播界面,这个界面完全不同于前一个界面。在前一个界面上,作者和原文是确定的,译者只要尽量“贴近”作者去理解原文,就能和作者达成“共识”,两者对原文的“态度”就可趋于“均衡”,翻译便能顺利完成。而第二个界面里,是以“读者”为中心,但同时读者和译文都是相互影响和制约的可变因素,“读者随译文的变化而改变,译文因读者的不同而变化”。因而译者必须首先定位读者,而后才能定位译文(姚亮生2003:X )。

)。

定位读者,就是明确译文服务对象,就是要把想象中的读者群具体化。其实,在翻译冲动出现时,读者群已经在译者意识中形成。只是到了实施翻译时,需要更明确具体。毫无疑问,译文是为译入语读者群服务的。译者对这“一大群”人的定位应该是也必须是心知肚明的。任何作品能为所有人服务只是理想化的事情。因此,译者必须在这“一大群”人中,确定“一部分”作为受众,或者说,主要以这“一部分”受众作为服务对象。熟悉他们的生活圈,研究他们的心理活动,掌握其内向传播的“意向”,“投其所好”在想象中和他们“达成共识”。

定位译文,就是在翻译目的明确,读者群定位的前提下,确定翻译所走的路线,采用的方法和技巧,译文所要表现的风格,译文所要体现的审美观、艺术观、人生观……翻译的定位也就定位了读者,读者的定位是翻译定位的前提。因此,译者是在不断“协调”两者“意向”,“保持均衡”的过程中完成翻译的过程。完美的译文必能显示译者才思,满足读者需要,体现内向传播的一致性,证明人际交流的成功,为人类的发展、社会的进步所用。

“定位读者,进而定位译文”这一点在外宣翻译过程中尤其重要。外宣翻译是针对国际社会进行的信息和文化交流,具有明确的目的性和目标受众。

因此,满足国外读者的需要,服务于译入语社会,便成为译者努力的方向,便成为译者孜孜以求的事情。于是林纾便为当时的士大夫们贡献了一份“雅”的大餐;严又陵更是为了国家的目的使穆勒屈从于“他”的《群己权界论》杰作下;有人说“翻译是再创造”(自以为是),有人说“翻译是背叛”(选材不当,目的不明),于是香港的周兆祥博士提出“译者对原文要做‘手脚’一定要做很多‘手脚’——或是增删、或是剪裁、或是换例,甚至重写”。于是郁达夫在翻译美国厄普顿·辛克莱的《拜金艺术》一书时,考虑到中国读者的“趣味”,宁肯背上“不忠”的罪名,也要删去原文的部分章节;于是日本著名作家吉川英治对中国名著《三国演义》大动“手脚”,不仅有删改,而且有增添,“把它译成适合报纸连载的小说。刘、曹、关、张主要人物都加上自己的解释和独创来写。随处可见原本上没有的词句、会话等”(许钧, 1998:59)。

这就是纽科姆“△”模式所说的:“一个人能估计出另一个人的行为,就是由于均衡的作用;均衡还能促使本人对X的态度的改变。”(戴元光,2000:183)因此,在翻译活动中,作者对于译者(当然包括第一受众:母语读者),译者对于读者的“预估”和“判断”势必影响他们对于原文和译文的“意向联系”和态度:思想内容,写作风格等等。这就是“均衡”在起作用。同时,后者受到前者的制约,换句话说,译者对于读者、译文的“意向联系”务必受到第一个界面即“译者—原文—作者”的影响和制约。

4.2.4.3 “△”模式下翻译关系假设

再研究上面的模式图(图4.2.4.2),我们发现,译者在面对作者和读者这两个“你”世界的界面上,却是在一手托起了两个“它”世界(原文和译文)颠倒乾坤。“这就迫使译者为这颠倒的三角关系的稳定而努力。”译者必须经历一个适应和选择的过程,进而做出抉择,是“保持均衡”不偏不倚(理想境界),还是做出倾斜偏向的选择(自然而然),都会导致作者界面和读者界面的波动变化(姚亮生,2003:X )。倘若能“保持均衡”,那么作者、读者“皆大欢喜”,译事圆满。这是所有译者的理想。可古今中外没有几个能够完全做到。

)。倘若能“保持均衡”,那么作者、读者“皆大欢喜”,译事圆满。这是所有译者的理想。可古今中外没有几个能够完全做到。

毕竟,“两个社会,两种地理环境,两个生活圈,两种文化氛围在特殊历史背景和发展过程中形成的两个‘它’的世界,这世界里的各种差异和矛盾,不是人为的差异不是利害关系造成的矛盾,也不是一时一事一人而能产生或消失的矛盾差异。而是天造地设、与时俱在的天然差异和伴随而来的质和量的不同,形和式的不同”(姚亮生, 2003:XXivi)。

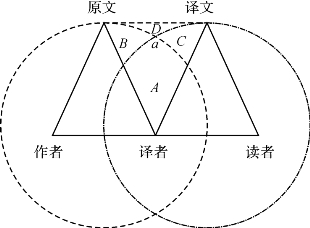

假如我们分别用两个圆圈来代表作者和读者两个不同的语言文化社会,那么译者与原文和译文将构成一个新的“△”模式。具体见图4.2.4.4:

图4.2.4.4 “△”模式下翻译关系假设图

其中区域A是两个圆圈交合重叠部分,代表不同语言文化社会中得以相通的文化共核所在。也正因为有此重叠的相通文化共性,两个文化之间才能进行沟通交流。

对于交叉点a,我们假设是两种文化经过长久的交流交融之后,形成语言形式和内容都一致的某些表达,这些表达通常是从另一文化当中借用而来,比如toufu,taichi,T-shirt等。

区域B和C是两个文化世界独有但在另外一方中缺失的文化现象,其中区域B是作者世界特有的语言文化现象,而区域C则是读者世界特有的语言文化现象。因为区域B和区域C的客观存在,造成了原文和译文的差异。不仅表现在不同语言形式上,比如措词、句式结构、修辞手法、文风等;还表现在文化内容上的不同价值观和取向。每个国家、每个民族都有其独特的社会制度、生态环境、宗教信仰、民情风俗等,因此每一种语言都有其相应的词汇、成语、典故等“文化负载词(culture-loaded words)”来反映这些文化现象。近二十年来,随着我国改革开放的进一步加深,汉语中涌现出了许许多多的文化负载新词。这些新词新语不仅从词汇这一层面客观地反映出我国在政治、经济、社会文化等方面取得的伟大成就,而且具有浓郁的民族文化特色,反映了我国改革开放以来特有的事物和概念。文化负载词又称词汇空缺,即原语词汇所承载的文化信息在译语中没有对应语(包惠南等,2004:10)。在翻译过程中,译者应以原语文化为归宿,在考虑目的语读者文化接受能力和遵守英语语言规则的前提下,采取直译、意译、音译、释译或适当补充说明等灵活方式来处理,保留中国文化特色,力求实现真正的文化传真。像“高考状元”“本命年”等这些典型的例子,为中国文化所特有,在英语中没有对应的词语。在翻译时,既要保留中国文化特色,又要使用译语读者可接受的语言,寻找最佳关联,以实现外宣翻译的“译有所为”。有人曾把“高考状元”译成“Number One Scholar in college entrance examinations”,其中的“Number One Scholar”系引自某汉英词典的字面直译。这样译,似不可取。封建科举制度下的“进士”可借用“scholar”来译,那么“状元”译成“Number One Scholar”也在情理之中。但是,“高考状元”中的“状元”属旧词新义之列,应着重译出其新义,即“高考成绩名列榜首的考生”,故张健教授建议译成“the highest-ranking student in the entrance examinations for colleges and universities”或“the best candidate for the college entrance examinations”。在上下文明确的情况下,不妨简化为“the best examinee”或“a champion examinee”(转引自张健,2001:145-146)。“本命年”也是具有丰富的民族文化内涵的词汇。它是按照十二生肖属相循环往复推算出来的,一个人出生的那年是农历什么年,那么以后每到这一属相年便是此人的本命年,它与十二生肖紧密相连,俗称“属相年”。而在西方民族文化中没有以动物配属人的出生年份这一习俗,因此在翻译这个词汇的时候可运用释义法,补充说明其内涵。可译为:“One's year of birth considered in relation to the 12 Terrestrial Branches. Chinese traditionally use 12 animals to symbolize the year in which a person is born.For example,somebody was born in the Year of Horse.He or she will have the horse as his or her life symbol.All other years of the horse,according to an old Chinese saying, become either good-or-bad-luck years.”

关于区域D,我们有一种假设。这部分信息可能是原文中译者未能掌控的相关信息,也有可能是有争议之处,也可能是译者自我发挥创造的可能性来源。表现在翻译策略上,对于区域A,我们大可采用直译方式对两个语言文化中的文化共性进行处理;对于交叉点a,我们可以直接借用;对于区域B和区域C,就需要采用其他的翻译策略,比如改译、增译、减译等;对于区域D,将是译者穷尽毕生所学,不遗余力想要极力缩小的差值。也正是因为区域D的存在,导致了翻译之“可译与不可译”之争论。

关于翻译过程中语言形式和信息内容的取舍,奈达先生明确指出了要做“信息传译中的语义调整”(谭载喜,1999:206)。语言是传递信息的工具,翻译是传播信息的手段。语言表达形式只是达到同一目的的方法和风格。把信息从一种语言传译成另一种语言时,我们必须不惜一切代价保存其内容的完整(姚亮生,2003:X )。倘若成功表达同一内容时,又能使得译文形式与原文形式相契合,实现所谓“零偏差”的最佳翻译;但在很多情况下,我们不得不为了保留内容而改变形式,以此保证信息的有效传通。过于讲究形式的死译、硬译,或随意“发挥”“创作”内容必然会引起信息的严重走失或走样,造成严重的翻译偏差,乃至“背叛原文”。如何最大化地达到原文和译文在内容和形式上的“均衡状态”,把翻译偏差减到最小值,让作者和读者皆大欢喜,是所有翻译工作者想要努力完成的“最难的事”(许钧,1998:110)。

)。倘若成功表达同一内容时,又能使得译文形式与原文形式相契合,实现所谓“零偏差”的最佳翻译;但在很多情况下,我们不得不为了保留内容而改变形式,以此保证信息的有效传通。过于讲究形式的死译、硬译,或随意“发挥”“创作”内容必然会引起信息的严重走失或走样,造成严重的翻译偏差,乃至“背叛原文”。如何最大化地达到原文和译文在内容和形式上的“均衡状态”,把翻译偏差减到最小值,让作者和读者皆大欢喜,是所有翻译工作者想要努力完成的“最难的事”(许钧,1998:110)。

4.2.4.4 译文与原文之间的偏移

为了达到“原文”跟“译文”之间的“平衡”,译者不得不在两者之间进行“偏”“移”(姚亮生,2003:XXⅶ),如图4.2.4.5:

图4.2.4.5 翻译过程中译文与原文之间的偏移图

若译者采取“原文偏移”,则极限为“原文”。当“译文”译成“原文”时,读者和译者内向传播和人际传播的“距离”被加大,极限是“译者”消失。当目的语读者在“作者”的界面上理解源语的“原文”时,信息传播失败,翻译为零(图4.2.4.5B)。因为译者忘记了翻译目的和译文的读者群。翻译是为译入语读者群、译入语社会服务的。失去了这个宗旨,译者也就失去了自我存在的价值。可见公示语中,直接用汉语拼音标注,是多么滑稽!

不过,随着文化交流的加强,当一个文化的某个词语在短时期被另外一种文化快速接受时,直接以“源文”形式出现也未必不可行。比如dama,chengguan。其实,邱懋如教授于2001年曾提出“零翻译”的概念,认为“零翻译就是不用目的语中现成的词语译出源语中的词语,这里包含两层意思:(1)源文中的词语故意不译;(2)不用目的语中现成的词语译源文的词语”。通过省略、音译和移译等方法完成最精确的“不可能”的翻译(卢彩虹,2010:116)。

反过来,我们再来看看图4.2.4.5C译者反向向“读者偏移”的情况。当译者以增强译者为读者服务,为译入语社会服务的信念达到极限时,“作者”消失,“原文”不见,读者看到的只是完全“归化”后的译文。这时作者跟读者的联系中断,两者风马牛不相及。试想读者只见译者,不见作者,作者必然要“抗议”,要“愤怒”,要“严厉批评”,要说“不是我的小说”了(姚亮生2003:XXⅶ)。可见译文跟原文之间偏差之巨大,将导致翻译行为不存在。而从传播学的角度来看,传播者和传播内容一起缺失,也使得翻译的传播失效。

图B、C这两种极限都是不可取的,译者也不会做到这么极端。但是这里有一个关键点:想要保持两个界面之间原文和译文的“均衡状态”,这种偏移的“度”到底该怎样把握才能把翻译偏差控制在最小值?这就要求译者在翻译目的明确,读者群目标锁定的前提下,加强在两个“世界”的“意向联系”,灵活把握,使两个界面“保持平衡”(姚亮生,2003:XXⅶ)。

在第一界面,即“译者—作者—原文”的界面,译者尽量向作者和原文“偏移”靠近,以维持三者之间的最佳平衡状态,引用胡庚申的观点,就是尽可能地“适应”作者的“翻译生态环境”。然而这个“偏移”和“适应”过程并非一帆风顺,要达到最佳状态或许是译者所面临的“最难的事”。一旦出现某个环节的不到位,便会出现这样那样的必然或偶然的偏离。出现必然的偏移是因为两个社会文化即两个独立个体间必然的不同,具有哲学、认知和文化上的必然性,这种情况属于绝对翻译偏差,它存在于任何一件翻译作品当中。比如两者不同的人名、地名等,这些信息通常出现在区域B。偶然的偏离通常是由于译者对源语或译语把握不准、功底不足,以及其他相关认知能力有限而造成,同时妨碍了译语读者的正常理解和接受,是不被读者接受和认可的。这类偏差就是我们经常说的误读现象。这类情况可能出现在区域A,但出现在区域B的可能性更大。

同样,在第二界面,“译者—读者—译文”界面,译者尽可能向读者和译文偏移,要在遵循作者的意愿以及符合原文主旨的前提下,不仅要满足读者的需要,更要符合译文的“规范”。如胡庚申先生所述,“译什么”“怎么译”将迫使译者进行一个艰难的“选择”过程。鉴于区域A为两个文化共有,并通过相同、相似或相反的形式共通,译者只要遵循有限的约定俗成的规约即可完成“选择”的过程;然而对于区域B,译者需要费心选择恰当的形式来表达。“异化”或“归化”是必然的抉择。选择“异化”,将使译文更多地向原文偏移;选择“归化”则会与原文偏离,而向译文靠近。但这偏移的过程有可能“移得不对”,有可能“一不留神”就“偏”得太远。“移得不对”会导致读者理解的偏差,出现不同程度的误译现象;而译者若偏移得太远,则会出现与原文之间的严重偏离,乃至“背叛”,可能不被作者和读者所接受。当然,恰当的选择和偏移会让读者更好地理解。比如,译者可能为了迎合译语社会的特定文化需求或满足特殊读者群体的特殊偏好,在主观上故意把原文的某些内容加以适当的“改变”,以达到预期的翻译目的和效果。这种有意偏差因意识形态而引起,以译语读者和译语文化社会为服务对象,使译文的情感意义、语篇文风、价值取向等方面偏离原文。从其服务对象而言,此“误译”并没有影响翻译工作的顺利进行,相反还达到了甚至超过了预期的效果。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。