5.1 搭配的语言修辞条件

词语的修辞分化起源于话语的分类。根据不同的标准,我们可以从真实的话语中得出不同的分类结果。以文章的体裁为参照系,我们可以分出文史哲等各类。典型的文体学研究有曹丕的《典论·论文》、陆机的《文赋》、挚虞的《文章流别志论》、刘勰的《文心雕龙》和萧统的《昭明文选》等。所谓“议、说、传、注、赞、评、叙、引”的“八体”就是根据这个标准划定的。“八体”还作别解,在刘勰的《文心雕龙》中可指“典雅、远奥、精约、显附、繁缛、壮丽、新奇、轻靡”八种文章的写作风格。“典雅者,熔式经诰,方轨儒门者也;远奥者,馥采曲文,经理玄宗者也;精约者,核字省句,剖析毫厘者也;显附者,辞直义畅,切理厌心者也;繁缛者,博喻酿采,炜烨枝派者也;壮丽者,高论宏裁,卓烁异采者也;新奇者,摈古竞今,危侧趣诡者也;轻靡者,浮文弱植,缥缈附俗者也。”(刘勰《文心雕龙》体性第二十七)八体构成四组对反的关系,即“雅与奇反,奥与显殊,繁与约舛,壮与轻乖,文辞根叶,苑囿其中矣。”这是风格学的分类结果,是指写文章的作风。话语还可以按语言的功能变体分类。按语体划分可得出谈话语体和书卷语体。

单就词语的书卷语体分化而论,书卷词可以再分类:科学术语、公文用语、政论词语、艺术词藻。此外话语还能按文学体裁、表达方式、话语基调、韵律、语言形式、主体单复数等标准进行分类(参见王德春、陈瑞瑞2000:16—29)。但是无论是哪一种分类,落实到词语搭配本身,最根本的就是两条:其一,词语的感情色彩,其二,词语的语体分化。所谓感情色彩是指人对事物的主观态度,其中包括褒贬尊卑等。用功能语言学的术语说,这是语言的“评价意义”(Thompson 1996;Martin et al 2003;Martin et al 2005)。“评价理论”就是基于功能,尤其是围绕人际功能而建立的语篇分析模式(详见Erggins et al 1997;Martin et al 2003;Martin et al 2005)。它是系统功能语言学人际功能的重要组成部分,其中包括说话人的态度、感情的强度、价值的标度等(张美芳2005:125)。当充当主语的名词表受人尊敬的个体时,不宜与带贬义感情色彩的谓语动词搭配使用。反之亦然。

事物既然能分类,就一定有相对的界限,语体分化和根据分化而得出的分类说明词语的搭配必须符合语体一致性原则。

众所周知,词汇是语言的建筑材料,各种话语类型都与词语的使用范围关系密切。在遣词造句时,我们必须充分考虑各种话语类型中带有不同语体色彩的词语在使用范围上的差异,如古今差异、文白差异、繁简差异、雅俗差异等等。也就是说,词语之间的搭配组合必须遵循语体一致性原则。以下我们将从这两个方面进行分述。

5.1.1 搭配的感情色彩限制

美国著名人类学家Edward Twitchell Hall以毕生的精力致力于人类“空间关系学”(proxemics)[1]的研究。在其“The Hidden Dimension”(1966)的巨著中,Hall首次提出了以下三种空间关系:

1)亲密空间(intimate space):一个人周围最核心的气泡空间。可以接受进入这一空间的只有亲密朋友。(the closest“bubble”of space surrounding aperson.Entry into this space is acceptable only for the closest friends and intimates.)

2)社交与商讨空间(social and consultative spaces):人们在与熟人和生人进行日常社交时感觉舒服的空间。(the spaces in which people feel comfortable conducting routine social interactions with acquaintances as well as strangers.)

3)公共空间(public space):人们会将交往视为与个人无关和相对陌生的远距离空间范围。(the area of space beyond which people will perceive interactions as impersonal and relatively anonymous.)

我们认为,将语言的感情色彩和人际空间关系相结合,交际中的词语搭配可以区分近距离的亲密关系(如褒义用法)、中距离的普通关系(如直白的无标记用法)和远距离的冷漠乃至仇视关系(如贬义用法)。作为社会交往最根本的工具,语言是表达和实现这些关系的重要手段。

既然词语可以用来表达使用者的主观态度和褒贬的感情色彩,承载主观感情信息的动词就会选择相应的名词作为搭配对象。一个显而易见的例子就是“教育”和“教唆”的褒贬色彩在词语搭配中的体现。它们既有基本的命名意义,又有潜藏的主观评价态度。“学校教育青少年”,“坏人教唆青少年”是合格搭配。尽管其命名意义都是“教”,但前者以提高人的道德修养和文化素养等优良品质为目的,含褒义;而后者却以败坏道德品质,降低文化素质为目的,含贬义。词语的褒贬语义特征引起人们的主观价值判断是完全不同的。学校的功能与“教育”的目的和谐统一,所以它们的搭配合格;坏人扰乱社会秩序,败坏社会风气,因此与“教唆”的意义统一。如果将各自的主谓关系替换,将会生成不合格搭配。同样,动宾关系遵循相同的原则。“取得胜利”和“招致失败”也是合格搭配。因为“取得”预设了表示肯定的主观态度和感情含义,和“胜利”在修辞意义上和谐一致。“招致”表示了使用者否定的主观态度,用来描写“失败”显然是贴切的。各种搭配都有褒、中、贬之分,“消息”是中立式,我们可以说“好消息”、“坏消息”,但只能说“噩耗”、“佳音”、“喜讯”。“耗”、“音”、“讯”就带有褒贬的色彩。虽然词汇的褒贬意义是社会约定的,但约定之后的选择关系是限定的。语体修辞对词语搭配起制约作用。

出于主观因素的要求,感情色彩成为作家选词择语进行组合搭配的重要依据。王选在《我一生中的几个重要抉择》中这样写道:“名人和凡人差别在什么地方呢?名人用过的东西,就是文物了,凡人用过的就是废物;名人做一点错事,写起来叫轶事,凡人呢,就是犯傻;名人强词夺理,叫做雄辩,凡人就是狡辩了;名人跟人握握手,叫做平易近人,凡人就是巴结别人;名人打扮得不修边幅,叫做有艺术家的气质,凡人呢,就是流里流气的;名人喝酒,叫做豪饮,犯人叫贪杯;名人老了,称呼变成王老,凡人就只能叫老王。”这就是语言在反映思维的同时又受使用者主体反作用制约的实例。

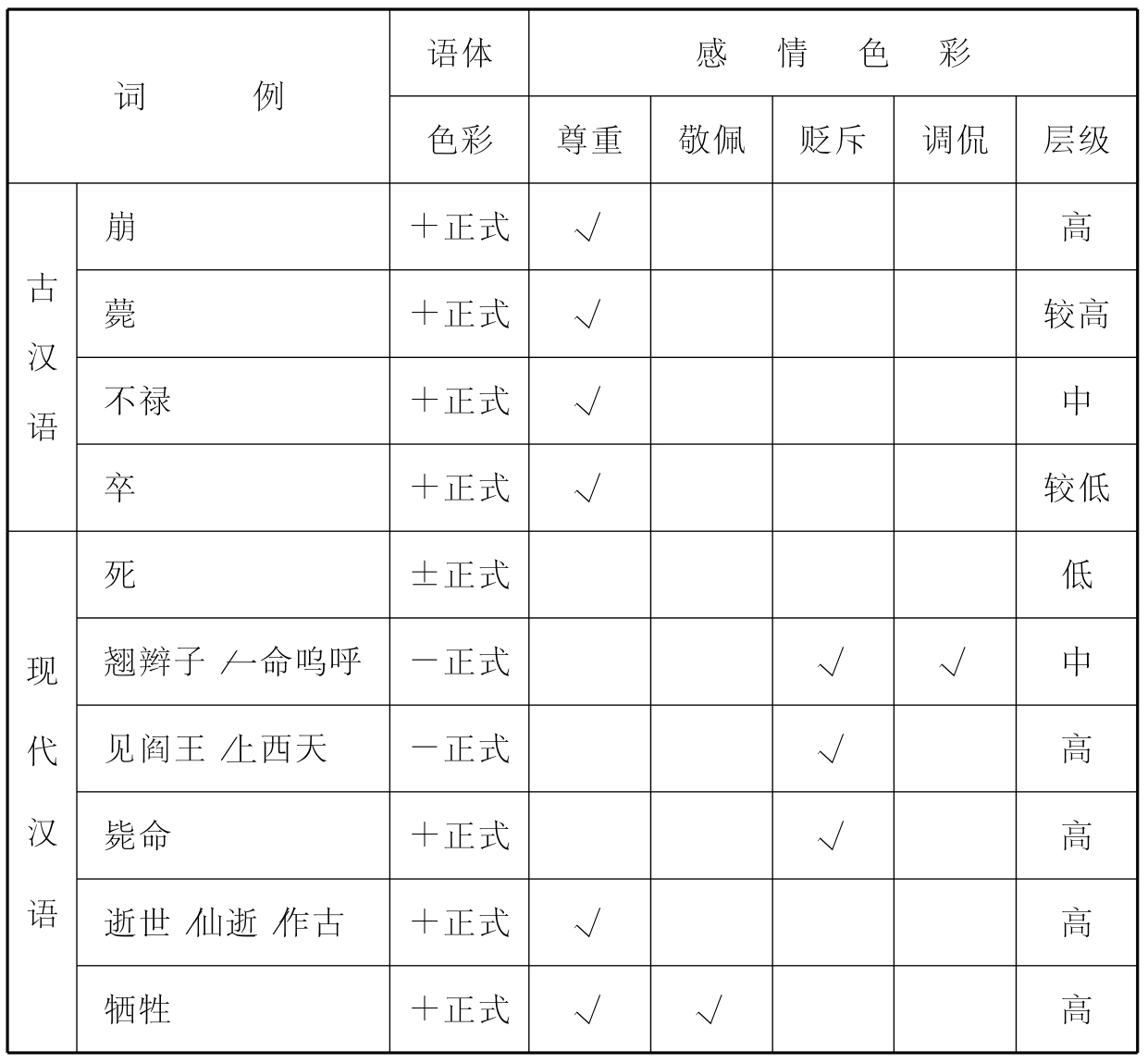

古往今来,人类对待死亡和死者都表现出各种不同的感情态度。任何自然语言中都有大量关于死亡的词汇作为可供选择的表情手段。据冯庆华(2002:14—17)非穷尽式列举,英语和汉语中关于“死”的表达方式多达百余条。在这些表达方式中,有些词汇的理性概念意义不完全相同,如“夭折”和“作古”就有年龄上的客观语义差异;有些理性意义完全相同,但却有着不同的修辞功用,它们或表达了不同的主观态度,或传递了不同的语体信息,或给人留下不同的联想。以下我们将以英语和汉语中关于“死”的不同搭配说明修辞意义在词语搭配中的作用。

在有阶级的社会里,存在着等级观念。作为社会交流的主要工具,语言反映着人的社会地位和身份。在古汉语中,“死”和“终”的概念意义完全相同,它们都表示生命终结的理性意义,但是“死”略含卑贱的修辞色彩,“终”凸显尊敬的主观态度。因此它们与主语名词的搭配方式就有了感情意义上的严格分工。“死”常用以指称年少者或庶民、下级官员的死亡。孔子《礼记·曲礼下》:“天子死曰崩。诸侯曰薨。大夫曰卒。士曰不禄。庶人曰死。在床曰尸。在棺曰柩。羽鸟曰降。四足曰渍。死寇曰兵。祭王父曰皇祖考。王母曰皇祖妣。父曰皇考。母曰皇妣。夫曰皇辟。生曰父。曰母。曰妻。死曰考。曰妣。曰嫔。寿考曰卒。短折曰不禄。”《周礼·天官·疾医》:“死终则各尽其所以。”郑玄注:“少者曰死,老者曰终。”《檀弓上》:“君子曰终,小人曰死。”正是由于等级观念的作用,古人曾用“崩”、“薨”、“卒”、“死”这些外延意义相同但内涵意义有别的词语来区分死者之贵贱。据史料记载,自周代开始,人之死亡就有尊卑之分。唐代对“死”又有新的规定。《新唐书·百官志一》:“凡丧,三品以上称薨,五品以上称卒,自六品达于庶人称死。”正是因为有了这样的规定,主语位置上的经事名词各有其词。类似“驾崩”、“天王崩”、“平公薨”的搭配在我国历史和学术文献中有大量的记载。唐制还规定,妇人之死,须从夫称。在阶级制度森严的封建社会,语言在规定处于不同社会阶层人死亡称谓的同时,也规定了这些动词词语的合格搭配方式。将这些词语的搭配方式相互替换便会生成不合格搭配。由于“崩”、“不禄”、“卒”等词语在古汉语中的特殊含义,在后来的历史时期里,这些词语也逐步被用来尊称普通人的死亡。例如:

1a.大中三载,退归私第,因寝疾,崩于岁12月15日。(刘景夫《内侍王守琦墓志》)

1b.寒门屡受国厚恩,但恨夫君不禄,未能图报涓埃。(王《春芜记·赐婚》)

1c.自南都沦丧,唐桂二王先后不禄。(朱执信《论社会革命当与政治革命并行》)

1d.君以1902年6月18日生,1932年8月1日卒。(鲁迅《且介亭杂文·韦素园墓记》)

搭配范围扩大的原因是借用古语中的特殊含义,多有抬高死者身份之意,以表达对死者的敬仰之情。虽然古汉语关于“崩”、“薨”、“不禄”、“卒”、“死”的规定在现代汉语中不再有效,但是人的社会地位和人们对待事物的主观态度却依然存在,语言中也仍然需要表达各种主观感情色彩的词语。毛主席在《纪念张思德》中曾经说过,“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛。为人民利益而死就是死得其所。”这里的“重于泰山”、“轻于鸿毛”就是主观态度。“死”已由一度曾略带贬义感情的描写词转化为现代汉语不代表主观态度和无语体色彩标记的中性统称词。无论是重于泰山的“死”,还是轻于鸿毛的“死”,都是“死”。这是“死”的客观概念义。

关于概念意义的“死”,庄子《外篇·骈拇》有一段著名的论述:“伯夷死名于首阳之下,盗跖死利于东陵之上。二人者,所死不同,其于残生伤性均也,奚必伯夷之是而盗跖之非乎!天下尽殉也;彼其所殉仁义也,则俗谓之君子;其所殉货财也,则俗谓之小人。其殉一也,则有君子焉,有小人焉;若其残生损性,则盗跖亦伯夷已,又恶取君子小人于其间哉!”用现代汉语的话来说就是,伯夷为了贤名死于首阳山,盗跖为了私利死于东陵山,死因不同,但他们在残害生命、损伤本性方面却是同样的。为什么一定要赞誉伯夷而指责盗跖呢!天下的人们都在为某种目的而献身:那些为仁义而丧生者,被世人誉为君子;那些为财货而丧生者,被世人鄙作小人。他们为了某一目的而献身的事实是同样的。倘若就残害生命、损伤本性而言,那么盗跖也就是伯夷了,又岂能在他们中间区分出君子和小人!死亡面前应人人平等、一视同仁。这是在排除人品和道义的前提下定义“死”的行为本身,当然也从一个侧面反映了庄子“无为而治”、“无为自化”、“莫若无为”的理念。作为具有中间缺省值的无标记中性统称词,“死”只传递客观的理性信息,不传递潜在的修辞含义。因此,“好心人死了、坏蛋死了、狗死了、植物死了”都是合格搭配。

与汉语的“死”一样,英语中的die也是一个中性的、最直白的、无标记的表达方式。Grandfather/The baby/The dog/The flower/The King/The pauper died都是合格搭配,尽管这里有年龄、社会地位、事物种类的差异。该词中性的修辞特点允许以下宽泛的搭配形式:die a millionaire/hero/coward/martyr/rich man,die young/happy/poor,die a sudden/peaceful/natural/tragic/violent/agonizing/miserable/glorious death。

有标记和无标记的区分在修辞意义中的体现一点也不比在语法意义和词汇意义中的表现逊色。无标记词语往往被某一特定语言社团大多数语言使用者看作是语言中具有“中间缺省值”(default value)的语言成分,而处于这一中间缺省值之上或之下的语词都有标记用法。词语所内含的褒贬态度和正式与非正式语体信息都是语言的有标记运用。语言中带标记用法为人们达到特定的社会语用后果提供了便利和条件。

在真实的语言环境中,说话者的每一句话语都能表明说话者的个人判断、立场和主观态度。人际意义的互动关系主要通过语气系统(the MOOD system)得以表达与实现。语气与搭配的关系是可以验证的(Martin et al 2005)。

出于表情的需要,英语和汉语都有大量包含浓郁感情色彩的具体描写词,如现代汉语中的“毙命、一命呜呼、翘辫子、见阎王、上西天”等表示强弱不等的贬斥感情色彩;而“逝世、作古、仙逝、牺牲”等表示了尊敬的褒义感情色彩。这些词语的褒贬色彩与现代英语中的kick the bucket、turn up one’s toes、pass away、depart、lay down one’s life等等具有等效的修辞功能。它们的客观词汇意义完全相同,但代表了褒贬和庄谐的主观判断。人有理性的一面,也有感性的一面;人是独立的个体,也是社会动物。不同的社会关系、政治立场、情感态度以及道德观念都影响着人类的主观评价和语言使用。修辞意义为人们恰当选择语言手段表达各种主观情感提供了物质条件,代表的是评价意义。它“处于语法的边缘,大多由词的选择来体现。”(Thompson 1996:65)从搭配是词语之间共选机制的角度考虑,一定性质的名词和一定性质的动词相互约定,共同构成和谐统一的组合形式。请看下面的例子:

2a.日军恶魔中将这样毙命(《中国国防报》2006-01-17)

2b.袁世凯做皇帝没几天就一命呜呼了。(《现代汉语词典》)

2c.“哈日”的李登辉无药可治要“翘辫子”。(《人民网》2002-10-28)

“毙命”、“一命呜呼”和“翘辫子”表达理性意义的同时带有贬斥、讥讽或诙谐的补充感情意味,适用范围包括不受说话者尊重的个体,这与说写者的政治立场和爱与憎的感情分不开。主语名词的贬义色彩与谓语动词的贬义色彩是一致的。从主语对谓语的支配关系看,我们在选定了主语名词性质的同时也就选定了谓语动词的性质。由于这组动词反映了“轻视”或“贬斥”的感情色彩,故不适宜于受人尊敬的领袖人物、长辈、亲朋好友等。英语中的kick the bucket和turn up one’s toes含有颇似“翘辫子”的修辞意义。Boatner &Gates(1977)合编的A Dictionary of American Idioms给出下面的例子:

3a.None of his children have any love for the old man.They would be pleased if he kicked the bucket tomorrow.

3b.One morning the children found that their pet mouse had turned up his toes,so they had a funeral for him.

讥讽贬斥的主观感情一目了然。虽然b例在mouse前使用了pet作为修饰语,但turn up one’s toes本身所内含的贬义色彩依然给人一种“无所谓”的主观感受。老鼠的死并没有导致孩子们悲痛。

主观感情有强有弱。如果以上用法表示了“不喜欢”和“无所谓”的主观态度,那么“见阎王”和“上西天”的感情态度升级为“愤怒”。其消极否定的评价显然高于前者。例如:

4a.一条小命见阎王。(刘半农《拟儿歌——小猪落地》)

4b.敌人……要是一动这块板,保准叫他上西天。(郭澄清《大刀记》)

这正是所谓“无论作文或说话,无论华巧或质拙,总以‘意与言会,言随意遣’为极致”(陈望道1997:3)的具体反映。在此“意”不作“意义”解,而作“意图”解。意图者,主观愿望也。与上述词语在感情态度上形成对立的是“牺牲、逝世、仙逝、作古”等。它们都表示了委婉的修辞色彩。例如:

5a.何坤军长在围攻老户庄战斗中牺牲。(《京江晚报》2006-02-18)

5b.著名学者张中行昨日凌晨逝世。(《东方早报》2006-02-25)

5c.舞蹈之母戴爱莲90仙逝。(《南京晨报》2006-02-12)

在上述委婉用法中,有些适用于因疾病或衰老造成的死亡,有的适用于为了某种事业主动放弃生命。因此它们在感情意义上与例2—例4中的动词形成对立。“牺牲”和“毙命”在词汇概念意义上颇为相似,但在修辞意义上则形成对立,表达了完全相反的主观感情。“牺牲”因代表了正义的事业,故表现出说话者对死者的敬佩和仰慕之情。“毙命”代表的是邪恶,所以与之构成合格组合的词语是说话者的仇敌或违反法律和人类公德的亡命之徒。这是正与邪的对立,是爱与憎的对立。按照这个标准,像杨开慧、刘胡兰、董存瑞、黄继光、邱少云、雷锋等为了国家和人民利益而献出自己生命的革命先烈和英雄人物之死才称得上“牺牲”。有鉴于此,在搭配上“牺牲”往往可以和“壮烈”、“英勇”等带有显著主观评价标记的修饰语连用,这是“毙命”所无法匹配的。以上动词的理性意义完全相同,但词汇修辞意义不尽相同,带浓烈的感情色彩,表达爱憎分明的态度。感情色彩的不同决定了主语或宾语的选择。

“逝世”、“仙逝”和“作古”与“牺牲”语义附加条件不完全一样,但它们的感情态度是相同的,它们也是“死”的婉辞,也表示尊敬。“逝世”、“仙逝”和“作古”在许多场合可以互换使用。它们与“毙命、一命呜呼、翘辫子、见阎王、上西天”的贬义描写形成修辞对立。值得一提的是“仙逝”和“作古”在尊敬的基础上略带宗教和平俗的评价意味,并不适用于国家元首等政要人物。当然,这与词语在语体上的适用范围有一定的关系。关于搭配的语体制约,我们将在下文中继续讨论。

对亲朋好友来说,死亡是令人伤心的事,采用婉说的目的就是要避开一个“死”字,从不吉利中讨吉利,并从痛苦中获得些许安慰。这是说话者与逝者的社会关系和主观感情决定的。因为人们运用语言不仅要说明客观的现象,而且还要表达自己的感情并唤醒他人的感情共鸣。有鉴于此,当充满积极感情色彩的“父亲”充当主语时,我们就不能选用“完蛋了、断气了、上西天了、翘辫子了、殒命了”等带有消极贬义色彩的词语,尽管这些表达方式的客观理性意义与“死”相同。很显然,“父亲”是长辈和亲人,他的死令人痛心。“完蛋、断气、上西天、翘辫子、殒命”的贬义内涵给人幸灾乐祸的感觉,与“父亲”的感情色彩格格不入。修辞意义要求说写者能够从语言的同义手段中选用适合于特定语境的手段,让听读者清楚地了解所表达的思想和感情。

修辞意义既然是人类表达主观感情的需要,那么它在其他语言中也必定存在。英语中的depart和pass away等具有和“逝世”和“仙逝”类似的委婉修辞功能。委婉是采用曲说的方法。depart的原义是leave,作“离去”解。用“离去”代指“死亡”钝化了死亡在感情上带来的激烈冲击,给人以主观的积极联想:死亡之于逝者犹如行程之于旅行者,他们从一个地方迈向另外一个地方。使用原本属于其他概念的词语来表达死亡完全是出于情感起见。故意把事情说得不明不白的原因是因为感情上不忍直说或不便直说。虽然换了一个说法,但依然要以听者和读者能懂为目的。这又回到了概念与概念之间的相似关系和社会约定。由于这些词语的修辞意义传递了强烈的主观感情和尊重的修辞意义,委婉的用法一般情况下只适用于受尊重或假定为受尊重的群体。为了避免褒贬在修辞语义上的对立,depart和pass away不适用于贬义词语、儿童和人类之外的事物。以下词语的*The flower/bitch departed/passed away的不合格搭配显然是因为违反了修辞意义一致性原则。

修辞转义的高频率出现意味着它正在向词汇概念意义过渡。在词典中,我们已经能够查到depart作为死亡委婉用法的义项。这是语言历时发展的结果。历时发展对语言事实的催化和废止作用不可低估。语言中有许多用法发生变化的现象。比如,在Shakespeare时代,mine可作为名词修饰语,与my的句法功能相同,如Sonnet 46中的“Mine eye my heart thy picture’s sight would bar”(眼儿要把心和你的形象隔断)。将mine的这一用法用于现代英语中就会生成不合格搭配。

汉语也不乏类似的例子。古汉语中“臭”可表示“香”的意思。《易·系辞上》:“同心之言,其臭如兰。”《史记·礼书》:“侧载臭茝,所以养鼻也。”司马贞《索隐》引刘氏曰:“臭,香也。”(见《汉语大词典》第8卷:1388)。语言是个符号系统,词义很像标签。当新标签被粘贴在旧标签之上时,旧标签随即失效。取而代之的是新的价值。

在现代汉语词典中“冤家”的词条下可以看到这样的注释:①仇人;②称似恨而实爱、给自己带来苦恼而又舍不得的人(旧时戏曲或民歌中多用来称情人)。这是辞书吸收了修辞的成果。“仇人”和“情人”代表着对立的感情态度。由于得到了使用频率上的支持,对立的意义已经规约为一个词语的两个义项。历时地看,语言中的多义现象都是在修辞基础上产生的。据考证,“乖”原本是“违背”的意思。《玉篇·北部》曰:“乖,戾也,背也。”后经转义引申为“听话”、“顺从”的意思。“冤家”和“乖”的语义引申都是所谓“反谓”结果(罗正坚1996:64),即词义朝着与原义完全相反的方向发展,这在词义引申中称作语义转移,或者说是语义降格。

与语义降格相对应的是语义升格,即原本用作贬义的词语在历时发展中获得了中性或褒奖的意义。比如,当代汉语时尚语“跳槽”在明清时代曾是一个充满狎邪意味的词语。郭灿金、张绍鹏(2007)以冯梦龙民歌集《桂枝儿》中《跳槽》:“你风流,我俊雅,和你同年少,两情深,罚下愿,再不去跳槽”为例,再引徐珂《清稗类钞》:“原指妓女而言,谓其琵琶别抱也,譬以马之就饮食,移就别槽耳。后则以言狎客,谓其去此适彼。”为佐证,解释了“跳槽”由马从一个槽换到另一个槽吃草的原始义转向妓女抛弃旧爱,另攀高枝的引申义,再转向嫖客另寻新欢的再生义。在现当代汉语中,“跳槽”的这层意义不复存在。它已由一个贬义词语升格为一个中性词语,成为更换工作的大众通用语,其搭配方式也随即改变。语义的降格和升格受到历时语言学家的重视,Trask(2000:42—43)将它们称作“褒义化”(melioration)和“贬义化”(pejoration)。

关于词语的修辞转义,我们在下文中还要继续论述。当然,必要时承认bitch和pass away/depart搭配的合格也是可以的,但它们显然是言语活动中的临时用法,并没有真正表达语言修辞中的尊敬含义。而是利用了词语中内涵的积极意义来传递或讽刺或调侃的表情意图,是一个褒词贬用的实例。那是另外一种修辞原则在起作用,属于我们所说的言语超常搭配。这种用法不是常规语境中的语言规范用法,并没有获得全民公认和语言地位。而全民公认的基础是民族文化心理和使用频率。

以上讨论说明,词语的感情色彩为词语的合格搭配进一步设定了限制条件。违反或漠视词语感情色彩的修辞限制条件,当然也能够传递客观的理性信息,却会导致词语搭配不当,甚至可能会带来严重的后果。

5.1.2 搭配的语体限制

语言是人类最常用的交际工具,被用于各种不同的交际场合以完成各种交际任务。不同的交际场合决定了相应不同的话语类型。从人类言语活动的总体情况看,“语言可以首先划分为日常谈话语体和公众书卷语体两大类。”(王德春、陈瑞瑞2000:43)谈话语体适用于日常生活领域,书卷语体适用于集体活动的领域。它们相辅相成,使语言充分发挥社会功能,共同满足人类的社会生活需要。日常谈话用于调节社会成员之间的人际关系,书卷语用于调节群体内部以及群体之间的人际关系。为了在各类交际活动中顺利完成交际任务,并恰当有效地表达意图,交际者必须选用适合各种语境的词语。正如英国作家Swift所说,“在恰当的地方使用恰当的词语”。大凡从语体学角度看搭配的学者都会表达相同或相似的观点。王佐良等(1987:58)指出:“不同文体、不同语类在选词上有明显差别。”秦秀白(1986:34)也指出:“不同的文体常要求使用不同的词语。”这里的文体是我们所说的语体。不仅句子与句子之间要保持语体的和谐统一,句子内部的各个要素成分也要和谐统一。

语境类型的多样性导致表达客体方式的丰富性。书卷语体内部继续分化,先是艺术语体和实用语体的功能差异和语言手段差异,然后在实用语体内部还能分化出政论语体、科学语体、事务语体和报道语体。语体是人类在长期使用语言的过程中逐步形成的,对一定历史时期的人来说都具有稳定性。服务于一定的交际目的和领域的语体有规律地复现着一系列用词和句式特点,这些特点不但为人们所感知,而且对人们使用语言有约束力,具有相对稳定的性质。不同的语体“有时是用不同的搭配来表现其特征的。”(Robins 1986:83)将属于不同语体的典型词语不分雅俗地揉在一起搭配使用,有时会使句子显得不伦不类。根据书卷语体和谈话语体的功能分类,关于“死”我们可以粗略得出以下归类结果:

一、书卷语体:

逝世、仙逝、辞世、弃世、亡故、故去、谢世、丧生、殒命、毙命、羽化、殁、登仙、圆寂、涅槃、薨、驾崩、驾鹤西游、魂归道山……

二、谈话语体:

完蛋、断气、上西天、翘辫子、见阎王、见上帝、见马克思、上八宝山、睡铁板、回老家……

书卷语体和谈话语体的区分不是以书面形式和口头形式为标准的,尽管书卷语体的载体多呈书面的形式,谈话语体也多表现为口语形式。既然语体的区分是指话语的功能分类,那么语体与话语出现的环境一定关系密切。语体的分类对词语搭配有着十分重要的理论意义,它对词语的使用提出了精确性要求。王德春先生(1990:383)在谈到5种修辞方法时,将“择语”列为衡量修辞效果的第一要素,并称之为“最普遍、最重要的修辞方法”(ibid:425)。择语的重要参照系之一就是语体。比如说,新闻报道属于书卷语体。作为正式语体,书卷语体类词语在各类报道中就会频繁出现。因此可以说以下句子中的词语搭配是比较典型的:

6a.四声枪响绑匪当场毙命。(《兰州晨报》2004-07-08)

6b.车臣大军阀哈塔卜毙命。(《扬子晚报》2002-04-26)

我们知道,“毙命”是一个贬义词,其感情色彩与谈话语体中的“完蛋、断气、上西天、翘辫子、见阎王”等相同或相似。然而谈话语体中的词语都不适用于上述句子。不适用的原因不是词语的感情色彩,而是它们的语体色彩。这就是词语在语体上的分工。必须说明的是,由于报道语体属于正式的书卷语体,在选择动词语体时,也会选用适当的主语名词。也就是说进入报道语体的各类词语的语体要求是一致的,其中包括谓语动词和主宾语名词。上例中与“毙命”构成搭配关系的主语名词“绑匪”也必须具备相当于动词的语体功能。如果改用“坏蛋”、“坏家伙”、“坏东西”等频现于谈话语体的词语,将会损害句子的可接受程度。这些词语和谈话语体中的词语构成和谐统一的语体关系。这是语体一致性的表现。

反过来,在谈话语体中也不允许任意使用属于书卷语体的词语。语体处理不当不仅会使词语搭配不合格,有时可能会伤害人际关系。例如:

7.爹爹驾崩了/圆寂了。

“驾崩”和“圆寂”本是婉辞和尊称,但搭配却是失败的。失败的原因是“驾崩”是皇帝的专用词语,属于书卷语体,用于普通百姓和谈话语体显得不伦不类,给人以滑稽之感,有幸灾乐祸之嫌;而“圆寂”只适合于和尚,用在一般老百姓身上,也容易引起不严肃的感觉。当然,如果将使用语言的环境更换为书卷语体的墓志铭,这类婉辞的可接受程度将会大大提高。这时用于与动词搭配的主语名词也必须同时更换,以达到词语在语体上的和谐统一,如上文例1各句中的词语搭配所示。当然,在特定的语言环境中为了达到特定的修辞效果和语用目的,语言使用者也可能超出语体限制,创造性地使用语言。

Kenneth Burke(1969)采用了“行为”(act)、“场景”(scene)、“角色”(agent)、“方式”(agency)和“目的”(purpose)等五个关键术语来解释语言运用的动机问题。在他看来,我们首先必须有考虑行为,即发生在思维或行动中的事件。其次我们需要考虑场景,即行为的背景或发生的场合等。再次,我们要明确行为所牵涉到的人。最后,我们需要通过什么样的手段或工具来实现目的。目的是实现的目标。Burke(1969:xx)举了一个简单的例子来解释以上五个术语之间的相互关系:主角(角色:agent)在朋友(配角:co-agent)的帮助下通过使用一份文件(方式:agency)战胜了恶棍(反面角色:counter agent),这份文件帮助他摆脱了契约(行为:act),从而逃离了(目的:purpose)被关押的房间(场景:scene)。落实到本研究的中心问题上就是,根据目的、对象和场景的不同,人们可以使用不同的表达方式完成交际任务。

词语的语体色彩对词语搭配的限制作用是普遍的,并作用于语言的多个层面。王德春先生(2001:274)在汇总修辞手段的实用意义时曾就词语的修辞色彩和语体一致性问题举例如下:

8.昨天我到府上,尊家主婆到你泰山那儿去了。你的令郎和丫头在家。他们告诉我,你妹妹大肚皮,前天诞生了一个小崽子,刚一呱呱坠地就寿终正寝。令妹如丧考妣,椎心泣血。鄙人听了也悲从中来,感到不是滋味。

王先生的例子形象地说明了违反修辞和语体一致性原则就会使话语显得不伦不类。虽然王先生不是在讨论核心句内部的词语搭配问题,但词语搭配在语体修辞色彩和优势使用范围的原则却是一样的。它们都是由于结构内部成分的组合方式不协调导致的。将篇章的协调缩小到句子的搭配就能看出这条原则的作用:“*呱呱坠地的小崽子寿终正寝”的不合格搭配不是恰恰表现了词语感情色彩和语体的修辞对立吗?首先是“呱呱坠地”和“小崽子”之间的褒贬修辞意义的对立。其次是“小崽子”和“寿终正寝”词汇概念意义和语体修辞意义的对立。“语体既经形成,又指导人们的言语活动,约束人们的言语使用。”(王德春、陈晨2001:27)属于同义语义场内部的不同词语会有不同的优势使用范围,所谓语言优势使用范围其实就是语境范围。一方面,修辞意义对词语搭配提出了进一步的限制,另一方面,它又为某些超出常规的搭配提供了条件。

综上所述,关于词语的主观色彩和语体色彩的观察和讨论可总结如下:

以上归纳只能体现词语的主观感情色彩和语体色彩。词汇语法意义和词汇概念意义信息没有列入。将各种语义信息综合考虑就能得出词语搭配受限的全貌。当然,在实际言语活动中,修辞意义还可以包括语音、语调等因素。通过调音,可以加强或者缓和语气,甚至可以顺话反说、反话顺说。修辞重视表达效果,因此择语是关键。也只有在择语时不违背词语语法意义和概念意义的前提下继续遵循感情一致、语体一致等各种一致性原则,从语言的同义手段中选用适合于特定语体的手段,词语的搭配才能和谐统一。由此可见,主观感情和语体修辞信息在语法意义和词汇概念意义基础上往往会进一步设定搭配的限制条件,这也就对词语的搭配提出了更高的要求,即词语搭配在满足了语法意义和词汇概念意义条件的同时,还必须满足修辞意义才能够成立。

邹韶华(2003:294—295)提出了“一般用例”和“特殊用例”的概念,特殊用例包括在静态无标记的情况下不可接受的用法,但在特殊语境中却应该选择的用法。毛泽东的《关于纠正党内的错误思想》中使用了“宣传群众、组织群众、武装群众”的结构。其中“宣传群众”就可归入特殊用例的范围。一般规范用法应该是“向群众宣传”或“向群众作宣传”。突破一般规范是出于语用和修辞的缘故,因此只能运用语用和修辞的特殊标准才能解释。文体对搭配的更高要求还包括“炼字”。这就是古人所说的“一字之设,分量可掂;一句之得,增减非易。”

典型的“炼字”大量存在于历代文坛的名人轶事中。据说苏小妹曾以“清风细柳,淡月梅花”为题,向苏东坡寻求关键的动词。苏轼先后给出“摇”和“映”、“舞”和“隐”、“吹”和“看”作为诗眼。而苏小妹最后自己选用了“清风扶细柳,淡月失梅花”的搭配方式。究其缘故,无非是为了创造各种意境,使语言的运用能够更好地实现表情和表意功能,达到最佳的表达效果。

诚然,事物都是一分为二的。在考虑语体之间的相互排斥的同时,我们也必须认识到语体间也是相互渗透、互为补充的。各种语体之间不仅相互排斥、相互对立,而且也会相互照应、相互影响。语言的共核部分是适用于各类语体的共有资源。由于题旨情境的作用,在真实的语言环境中,有时缺乏一定变异的语体反而会让表述显得僵硬死板。荀子于《正名》中曰:“君子之言,涉然而精,俯然而类,差差然而齐。”其中,涉然与精相对,俯然与类相对,差差然与齐相对。这一个个对立说明,一味追求涉然、附然、差差然和一味追求精、类、齐都可能会使语体失之片面。前者使语言粗浅杂乱,后者使语言单调乏味。语体与语体之间各种因素相互作用会使得词语的搭配方式更加多样化,如贬词褒用和褒词贬用的转换。进入真实话语的词语搭配在修辞意义作用下会表现得更加活跃和难以捉摸。下面我们将进入言语继续讨论词语搭配的修辞意义。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。