4.3 搭配的同义和多义分析

在第三章中我们讨论了句子成分的施事、受事、与事等语法语义角色。通过讨论,我们认识到语法意义也是意义,是对词汇概念意义和关系意义的进一步抽象和概括。由于抽象以事物的共性为基础,往往对同类事物中不同个体的个性差异忽略不计,因此抽象的层面越高,概括的面越广,对具体的还原程度就越低,需要增加的解释就越多。然而搭配以具体词语的组合为对象,故搭配典型地反映了事物抽象的层级性。作为由具体到抽象的综合,语法是合格组合得以实现的必要条件,但还不是其充分条件。句法上合格的句子还必须满足其他条件才可能成为搭配上合格的语句。Chomsky的经典例子Colorless green ideas sleep furiously要说明的正是这个道理,尽管有人通过增加各种条件努力证实这个句子的合格,如Foucault曾引入了睡梦(dream)、诗歌(part of a poetic text)、密码(coded message)和瘾君子(drug-addict)等可能因素说明其合格性。几年前,Stanford大学别出心裁,以colorless green ideas sleep furiously为主题举行创作比赛,看谁能把这样一句没有意义的话正确而恰当地运用到实际语境中,使它获得意义。获胜者C.M.Street,D.A.H.Byatt和Bryan O.Wright都将这句话融入了美妙的诗句。特殊的语境能够为特殊的句子输入动态的语义。但是无论怎么说,绝大多数语言学家都认为,静态客观地看,这依然是一个合法但不合义的句子,因此其搭配不合格。要使一个句子真正合格,除了必须合语法,还要合词义。其次,语法意义和词汇概念意义的功能不一样,词是建筑材料,如砖瓦。如果说词义强调的是纵向的聚合选择关系,那么语法意义强调的是词语在横向轴上的组合规则。

正是由于语法抽象程度过高,满足了题元角色语法意义条件的句子并不能保证其内部成分的搭配就一定是合格的。语法意义的归类只能解决句型问题,却不能完全解决词语搭配问题。以第三章Levin区分的b类词为例,bring,take,fetch,raise,lower被归为一个类。我们可以说He raised his eyes,但是却不能说He brought/took/fetched his eyes。以寻找题元角色的异同为目的的分类方式并不能满足合格搭配的充分条件。以下我们将对语法意义相同、概念意义不同但相近的动词集合进行对比,以此说明词汇意义在以动词为核心的词语搭配中的重要作用。

4.3.1 搭配的同义分析

任何语言中都有许多同义词或近义词。语法意义根据名词与动词的语义关系将它们归入一个大类。然而,词汇概念意义的义素含量不尽相同,不同的义素决定了词汇概念的界限,而不同的界限又可能决定不同的搭配方式。语法研究关心的是异中之同,而搭配关心的却是它们的同中之异。以汉语的“交流”和“交换”的差异为例,无论是论元数量还是题元角色,它们的语法意义都没有任何差异。有人说,它们之间甚至不存在理性意义(cognitive meaning)和感性意义(emotional meaning)的差异(参见徐烈迥1990:109)。然而意义如此相近的词语,在与具体词语搭配时却不能够互换使用。如我们可以说“交换礼物”、“交换资料”等等,但却要说“交流感情”、“交流经验”、“交流思想”。从它们的搭配方式我们似乎可以得出这样的结论:“交流”适用于抽象宾语,“交换”适用于具体宾语;或交换之后各方不再持有原来拥有物,但只要继续验证又会发现“交换情报”、“交换眼神”的反例。用Saussure的话说,词义值的范围是相对的,它取决于同一语言中其他词的存在和其他词值的大小。词语的搭配是语法抽象不能充分解释的现象。

这种例子在各种语言中都大量存在。Goldberg(1995:45—48)对英语的rob(抢)和steal(偷)这两个近义词的语义差异进行了十分细致的分析,由此说明词义的不同会带来组合上的不同:

18a.Jesse robbed the rich(of all their money).

18b.*Jesse robbed a million dollars(from the rich).

18c.Jesse stole money(from the rich).

18d.*Jesse stole the rich(of money).

为什么rob的近宾语是the rich,而steal的近宾语却是dollars?为什么a句隐去了of all their money之后仍然合格,而b句隐去from the rich却不合格?为什么c句和d句的隐现方式正好与a句和b句相反?所有这些问题都可以通过动词凸显的语义差别得到解释。分析表明,这两个动词都包含[+thief、+target、+goods]的可能义素,但rob强调[target]和[thief]的义素,而steal强调[goods]和[thief]的义素。它们的区别性特征归纳如下:

rob [thief target goods]

steal[thief target goods]

词语被凸显的义素差异决定了词语搭配不同的实现方式。基于Goldberg对英语词义的观察和讨论,沈家煊(2000b:19—24)进一步分析了汉语和韩语中关于“偷”和“抢”的语义结构在句法结构中的映现。沈先生发现,汉语和韩语表现了和英语类似的组合规律。我们认为,在现实语境中尽管这两个词语的语义边界不像黑白那样清晰分明,但它们的典型搭配方式却与它们各自的语义指向关系密切。近义词的义素差异标示了它们之间边界和阶段性。它们不是严格意义上的同义词,而是貌合神离的假朋友。完全的同义词在任何语言中都不必要,它们只能加大语言系统和人脑记忆的负担,使语言习得和运用变得更加困难。在一般情况下,完全同义是一种临时或短期的现象。语言中如果存在两个完全等值的同义词,它们之间往往会形成竞争。当一个胜出并成为标准语体时,另一个就会被淘汰或成为起修辞作用的变体。这是语言遵循经济性原则的必然结果。

就近义动词的语法意义而言,它们都要求题元角色相同的主语和宾语。然而我们认为,这只是词语搭配的一个必要条件,还不是充分条件。要寻找充分条件,我们必须依赖更加具体的词汇概念意义。要根本解决词语搭配问题,语法的论元结构和题元角色都无能为力。对词语意义的区别性特征的研究是进一步讨论合格搭配的充分条件和依据。

科学研究需要分类,没有分类就没有科学。有分类就会有抽象,抽象具有层级性。前文说过,词汇意义是客体的抽象,语法意义是概念意义的进一步抽象,因此在抽象层级上高于词汇意义。每一级上位概念涵盖了下位概念的所有共有属性但不涵盖它们的不同属性。不同的属性划定了类别之间的界限。最著名的科学分类是瑞典植物学家Linnaeus(Carl von Linné)的生物分类。借用生物学的分类有助于说明语言分类和搭配的关系。生物学中的分类是根据生物之间的彼此关系而建立的一个系统。类似或近缘的物种可归并成一属,类似或近缘的属可归并为一科,类似或近缘的科可归并为一目,类似或近缘的目可归并为一纲,类似或近缘的纲可归并为一门,类似或近缘的门最终归并为一界,形成界、门、纲、目、科、属、种等单元组成的完整的分类系统。其中种为分类系统中最自然和最基本的分类阶元,因此纯粹是客观性的。两个或若干个物种所共属的分类阶元越低,说明它们彼此之间的差异就越小,亲缘关系也就越近。每一个物种的成员不仅彼此在形态构造和生理上十分相似,而且都有一定的生活习性和分布范围,在自然界中组成具有实际的或潜在的繁殖能力的种群,把它们所具有的特征传于后代。不同物种的种群之间在生殖上是隔离的。单位越大,动物之间的共同特征就越少,亲缘关系也就越远;单位越小,它们之间的共同特征就越多,亲缘关系也就越近。借助逻辑学中的“类”、“类的类”、“某一类中的成员”、“相似性”等来定义概念,我们就能使纷繁复杂的世界变得清晰可解。

知道了一种动物的门、纲、目、科、属,就可以确定它的分类地位,也就能知道它和其他种动物在进化上的关系。以虎为例,按照分类的标准,虎属于脊索动物门,脊椎动物亚门,哺乳动物纲,食肉目,猫科,猫属,虎种。猫与虎是同界、同门、同纲、同目、同科、同属,但不同种,所以它们在形态构造上比较相似,亲缘关系也就近些。相反,牛也是哺乳动物纲,但与虎不是同目、同科、同属、同种的动物。所以牛与虎在形态构造上相似之处就少些,在进化上的亲缘关系也就远了。相似的成员构成一个集合,而类与类之间的相似关系又构成类的类或集合之集合。

除动物界外,还有植物、真菌类(如蘑菇)、原核生物(如细菌)及单细胞生物(如草履虫)界,这五界共同组成世界生物界。人类也属于动物界,分类地位是脊索动物门、哺乳纲、灵长目、人科、人属、人种,和猩猩、猴子在同一个目。近年来,随着分子生物学的发展,对动物的大分子结构进行了测定,对于动物的不同种属中起共同作用的蛋白质或核酸的结构进行了比较,根据结构上的差异,可以判断亲缘关系的远近,发现亲缘关系越近,结构就越相似。就拿一种由一百零四个氨基酸组成的蛋白质(细胞色素c)的结构来说,人与黑猩猩没有差异,但人同猴、鸡以及小麦、酵母的差异,依次分别为一、十三、十五、四十四处,说明人与这些生物的差异越来越大,亲缘关系也就越来越远。

现代分类学在生物分类的基础上已经从抽象层面得到了大幅度扩展。Roget在类属词典中将类型抽象为:抽象关系(Abstract relations),空间(Space),物质(Matter),智力:心智操作(Intellect:the exercise of the mind),意愿:意志的操作(Volition:the exercise of the will)、感情、宗教和道德(Emotion,religion and morality)。进一步分类表现了概念层级的递降。如vehicle(车辆)条目下可分成Sled、Bicycle、Pushcar、Carriage、Stagecoach、Automobile等等;在Automobile的分条目下,可再分出Car、Limousine、Saloon、Easter car、Jeep、Police car、Minibus等等。在Animality(动物)条目下又可再分出Bird、Cattle、Dog、Cat、Deer、Reptile等等,而在Bird的条目下还可继续分出Cagebird、Songbird、Pigeon、Parrot的再次分类等等(参见Ungerer &Schimid 2001:62)。

客观事物具有层级性。人脑在对客观世界认识的基础上形成概念,因此概念也具有层级性。概念层级结构起始于最抽象的一,终止于最具体的万物。作为思维和概念的外化,语言分类和生物分类有着类似的层级体系。这是人类语言形式和意义对应的基础与根本规律。传统语法以语类为线索,采用生物学中的分类方法,按照语言的抽象层级进行划分,把大大小小的语类看作物种覆盖的范围一样加以分类。一级分类可以得出实词和虚词两大类。这大致相当于动物界的门。实词再分类可以得到名词、动词、形容词、副词等;虚词再分类可以得到感叹词、限定词、介词等,这大致相当于动物中的纲。在这个基础上进行三级分类可得出抽象名词和具体名词,及物动词和不及物动词等,这大致对应于动物中的目。在具体名词基础上再分类可得出可数名词和不可数名词,这大致对应于动物中的科。按照这个原理一直切分下去,我们最后得到等同于动物种的单个词语本身的个体属性。从语法功能上看,名词和代词的亲缘关系最近,同属一个亚门类。因为它们可以在句子中具有相同的组合行为,扮演相同的句法角色。这是词法。

在句法层面,和主语相比,宾语与谓语动词的关系更加密切,共同构成谓语部分,所以S=NP+VP,VP=V+NP。用Chomsky新近的题元理论来表述,宾语是域内论元(internal argument),而主语是域外论元(external argument)。和动词相比,名词与限定语的关系更加密切,所以NP=DET+N。

以组合关系的适配性为线索进行分类可得出性、数、格、人称、时、体、态等语法范畴。每一个范畴内都有一系列便于操作的各种语法手段作为范畴在词语组合中的具体实现方式。施事、受事、与事、处所要么采用词汇变格的手段,要么通过语序实现成分之间的各种语义角色关系。抽象的格往往以同类动词的共有义素为基础归纳出语法意义。按照动词的语法意义归类,可以确定主语、宾语、状语等成分的格位和它们所属的句型。句型是有限的,而词语按照句型进行组合的方式是无限的。

如前所述,意义分层级。语法意义特征是从词汇概念意义中提取的范畴性语义成分,也作范畴义。语法范畴义对应于语法范畴本身,所以是概括性最大的意义。词汇的概念成分或义素是对个体成员而言的。共性存在个性之中,因此个体义包括范畴义素和范畴下义素。“语法语义学研究范畴义素和范畴义素的关系,也研究范畴义素和范畴下义素之间的关系。范畴下义素即非范畴性语义成分是词汇语义学研究的对象,不是这里讲的(语法)语义特征。”(马庆株2003:325)可见语法意义是在词汇概念意义基础上的进一步抽象。放弃抽象会使语法研究失去其本身对客体作高度概括的价值。就搭配而言,词语的每一次组合关系都是具体的,以词汇概念意义为基础的。然而在格位相同的词语之间,其下位范畴义素差异往往不能兼容。语法的语义角色分类程度显然过高,不可能满足具体词语搭配对具体义素的要求。语义的二级分类介乎于语法和词法之间。词汇概念意义是三级分类,已经由句法转入词法。

初看起来,词汇概念意义和生物的种似乎有着类似的抽象关系。但仔细观察会发现,和生物的种不同的是,词汇概念意义的覆盖范围因词汇而异。例如:动词“叫”的概念覆盖范围包括了各种音质、音长的叫声,是一个统称词。在统称之下,还有许多下位的描写词。动物种类不同,“鸣叫”的方式也不尽相同。如刘勰在《文心雕龙》中评论《诗经》时说:“灼灼状桃花之鲜,依依尽杨柳之貌,杲杲为日出之容,漉漉拟雨雪之状,喈喈逐黄鸟之声,喓喓学草虫之韵。”这段话形象地说明描写不同事物的性状各有其词,“喈喈”和“喓喓”落实到了黄鸟和草虫的叫声。两个动词和它们主语的搭配关系却不能互换。要准确表义就必须了解词语的表义范围。词语的搭配方式与词语语义的覆盖范围是成正比的。也可以说词语的语义范围决定了词语的搭配能力。词语的语义覆盖面宽,能兼容的属性就多,搭配能力也就强。“叫”是统称词,包含了所有叫的共有特征,动物的发声都可称为“叫”。但下位概念的描写词却没有这种自由搭配的能力。由此看来具体描写词是种,统称词是属。由此可见,语法上的施受关系意义是建立在统称词基础上的语义概括。

然而继续观察会发现,统称词和描写词的种属界限是模糊的或相对的,而不是绝对的。一个词语相对于更高的层级是描写词,相对于一些更小的下位概念,描写词又能获得统称的地位。这和动物的属和种之间可以分出亚属一样。由于统称词的语义概括范围宽泛,故搭配能力强,搭配方式相对自由。而描写词的词义覆盖面狭小,故搭配能力相对低下,搭配方式自然受限,词语的相对数量也会大于统称词。看来概念意义本身就是一个具有层级关系的类别体系。为了说明这一观点,以下我们将以吼、啸/哮、吟、嚎/嗥、吠、嘶、啼等具体词语为语料,描写和分析动词词汇概念意义对主语名词搭配的强制作用。

《南齐书·高逸传·顾欢》记载,“在鸟而鸟鸣,在兽而兽吼。”这虽然还不能作为“鸣”与“吼”搭配方式的最终结论,但至少说明将不同动物的鸣叫方式作替换组合便会产生不合格搭配的道理,以及对词汇概念意义予以充分考虑的重要意义。这一点可从“鸟鸣”的合格搭配和“鸟吼”的不合格搭配得到证实。仔细观察“兽吼”的搭配,我们会发现“吼”多用来描写猛兽的叫声。只有发声动物发怒且对周围生命构成威胁时才称得上“吼”。例如:

19a.不觉疾声呼,有若熊虎吼。(宋濂《赠刘俊民先辈诗》)

19b.狮子饿了的时候,它会怒吼起来。(巴金《狮子》)

此外,据《汉语大词典》,“狮子吼”、“狮吼”、“狮吼堂”、“河东狮吼”都是固定的搭配。语义是概念的外化,概念又是人脑对事物属性的认知结果。动物的叫声是动物属性的象征,将这些属性进行分解就能得到义素。“吼”的区别性特征(distinctive features)可归纳为:[+兽类]、[+大声]、[+雄浑]、[+威胁]。“吼”所蕴含[+兽类]的义素可以排除虫鸟类动物。为了进一步区分兽类动物的叫声,“吼”又设定了[+大声]、[+雄浑]、[+威胁]的义素和限制条件,一些兽类动物因无法满足这些条件永远不会“吼”。如鹿、猫和鼠因缺乏[+雄浑][+威胁]等关键义素无论如何大叫也只能“鸣”或“叫”而不会“吼”。猛兽类动物生性凶残,以猎食其他动物为生,如狮、虎、豹、熊等自然的叫声就是“吼”。“吼”是猛兽类动物的一种典型表现形式,不能“吼”的动物往往缺少典型的兽性。看来凶猛而构成威胁的叫声才算得上“吼”。以自然发声为标准,“吼”可以作为区分猛兽与非猛兽的重要标志,也是它在语言中的优势使用范围。当然非猛兽类动物甚至非动物类事物,如果满足了词义设定的大多数条件,也能“吼”。如人在发怒并构成威胁时的喊叫就可以称作“吼”,但这毕竟不是人的本质性特征。“吼”用作人的事实也说明语言的使用具有一定的弹性,因为客观事物之间存在着普遍的联系。“吼”是动物叫的下位描写词,同时又是猛兽叫的统称词。描写不同猛兽的叫声还可以使用更加具体的描写词。

一个词的意义由该词语和其他词义的关系确定。在给词语下定义时,我们不可避免地需要考虑这个词在系统中的相关地位,也就是认知语言学关键概念之一的“域”(domain)(Lakoff 1982,1987;Lakoff &Johnson 1980;Langacker 1999,2004)。“确定语义单位的特征的环境叫做域。”(Langacker 1987:147)也就是说,大多数的概念预设了其他的概念。不参照这些概念任何概念都无法定义。举knuckle(指关节)为例,不以finger为参照,将不能确定knuckle的意义,同样,finger又必须依照hand来定义,hand必须依照arm来定义;但一般不会根据hair、clock来定义。

根据语义选择限制规则,我们一般不单独使用“吼”来描写非猛兽类动物的自然叫声,更不会用“吼”来描写虫鸟类动物。除“吼”之外,猛兽的叫声往往还可用“咆”表示。《汉语大词典》将“咆”定义为“怒吼”,高诱注:“咆,嗥也。”与“吼”相比,“咆”明确增加了[发怒]的必有义素,常与“哮”、“号”、“阚”等有类似义素的词语连用,例如:

20a.虎龙咆号猿鹤叫。(刘基《青罗山房歌寄宋景濂》)

20b.虎豹咆阚代狴牢之吠嗥。(柳宗元《囚山赋》)

以上搭配说明,“吼”和“咆”含相似的语义特征,它们都适用于猛兽。语言作为符号系统,形式必须与意义结合才有价值。形式与形式之间能够适配是因为形式代表了意义。改变符号的形式但保留词汇语义,搭配方式不变,如“吼”与“咆”的不同形式和相同的猛兽义。鉴于内容决定形式的原则,如果符号形式不变而意义发生变化,搭配的方式必变。这就像钟表上的数字符号一样。在常规情况下,代表点数的是阿拉伯数字或罗马数字,这是名指实归。但是如果将数字符号替换成圆点或条形符号或三角形,也不会影响人们对钟点的判断。决定钟点价值判断的结果不只是符号之名,而应该是符号所代表的性能之实。数字可以由其他符号替代,数字也可以用来代指其他事物。静态孤立地看,007无非是一串纯数字,但在美国侦探片中却能动态地用于指代特工James Bond。特定的场合赋予了符号特定的价值,它们的外延所指相同。当异形符号的价值完全等同时,它们的搭配方式是完全对应的。

语言是音义结合的词汇语法体系,但语言形式和意义的关系并非永远保守封闭或者恒定不变的,音义结合的关系在使用过程中往往会发生一些变化,并在后续的使用中得到固化。近年来频频出现在汉语中的“秀”就是一个很好的例子。20世纪80年代以前,“秀”没有获得现在“给人看”的词汇意义。什么“秀花灯、秀自信、秀人生、秀真人、秀品牌、秀大脑”等等都是违反当时语言规则的不合格用法,而今它们都是合格的搭配。语言是社会交际的工具,语音形式在得到社会公认并获得了合适的语义之后就能搭配。

猛兽与猛兽之间的叫声并不完全相同,我们还可以继续区分出更加具体的下位词语。例如:“啸”与“哮”多用于指老虎的叫声。“哮”通“啸”,属训诂学中的音训。在自然语言环境中,“啸”与“虎”的同现频率已经达到固定搭配,仅举几例:

21a.虎啸深谷底,鸡鸣高树颠。(陆机《赴洛道中作》诗)

21b.虎啸谷风起。(曹丕《十五》诗)

21c.猛虎自哮跃山林。(《新唐书·裴度传》)

“哮/啸”往往与“咆”、“吼”或“阚”等含有相似义素的词语连用。李周翰注:“哮阚,虎震声也。”这种语义反复的结伴关系反映了现代汉语的双音化趋势,目的在于保持语音上的协调、明确语义内容和加强语言表达效果。就动物叫声而言,“啸”基本上是“虎”的专用搭配,其他猛兽一般不能与“啸”搭配使用。“狮啸”、“熊啸”、“豹啸”的搭配方式都显得勉强,至少是不典型的。事物之典型属性其实就是看它能否在一个社团中得到最大多数人的认可,被最大多数人所接受。

与“吼”的词汇语义相比,“啸”的使用范围更加具体。因“啸”与虎的结伴关系,其威慑力更加明确。这是“吼”与“啸”在词汇概念意义上的区别性特征。当然词语音义结合的关系毕竟是任意约定的。从纯客观的自然属性看,“虎”与“啸”和“狮”与“吼”之间并没有必然的联系,不存在“虎”能“啸”而“狮”不能“啸”的道理。“啸”的特殊词汇语义是以汉语为母语的社会群体给定的。但是词语的意义一旦给定并得到社会公认,这个意义就成为语言事实,词语的搭配方式也随即受到限定。英语中就不区分猛兽之间的叫声。无论狮虎,还是熊豹都可以使用roar。这也是语言受社会约定的结果。至于“风在吼,马在叫,黄河在咆哮”,属于超常搭配,是修辞比喻的用法。比喻的使用频率提高就可能成为常规用法进入语义体系。比喻是语言发展的重要动力,一旦使用频率增加到一定的程度,原有语义范围便扩大了,成为新的规范用法。我们将在下一章中详述。

在猛兽类叫声中,和“虎啸”搭配形成对应的是“龙吟”。尽管龙在真实世界中并不存在,但却可视为可能或想象世界中的神奇动物。在汉民族文化中,虎是森林至尊,龙为水族之长。由于语言与文化的密切关系,龙与虎的同等文化地位使它们在语言中得以相提并论。毛泽东《人民解放军占领南京》:“虎踞龙盘今胜昔。”《易·乾》:“云从龙,风从虎。”都是将虎和龙并用。“虎啸风生,龙吟云萃”;“虎啸风生,龙腾云起”都是常见成语。“龙吟”也因此与“虎啸”相提并论:

22a.礼乐致中和,愿鼓舞于虎啸龙吟之地。(沈鲸《双珠记·风鉴通神》)

22b.虎啸龙吟光世界,太平一统乐如何!(洪秀全《吟剑诗》)

像自然语境中的许多词汇语义的边界一样,“吟”与龙的典型结伴关系并不意味着它们是唯一的关系。如前所述,事物与事物之间没有皂白沟分的界限。“吟”响亮和长声的义素也为其他动物所拥有。郭小川《刻在北大荒的土地上》:“几百里没有人声,但听狼嚎、熊吼、猛虎长吟。”但是这并不能作为否定搭配取决于词义的依据。“虎吟”的搭配事实仍然符合动词“吟”本身的语义范围。我们接受Sinclair(1991:115)关于“显著性搭配”和“偶然性搭配”区分。“吟”与龙的搭配关系是显著的和必然的,与虎的搭配关系是偶然的。它不强调凶猛的意义并不能限制它被偶然地用于凶猛动物。“吟”所蕴含[响亮][长音]的义素符合虎叫的特点,只是不强调凶猛的义素而已。

分类有层级高低之分,也有核心和边缘或者说典型和非典型之分。作为核心用法,“虎啸”和“龙吟”是典型而清晰的,作为边缘用法,“虎吟”是非典型的,但是可接受的。万事都有一个度,超出限度的搭配是词汇语义不允许的。但若由于海可以“啸”便将“吟”用来描写海,就显然超出了“吟”所约定的词汇语义范围。这就应了《吕氏春秋·查传》中的一段话:“故狗似玃,玃似母猴,母猴似人。人之与狗则远矣。”这段话的原意虽是要说明“三人成虎”,话说百遍假成真的道理,但同时说明了事物的界限存在过渡的地带。A与B有一定的共性,B与C有一定的共性,C与D也有一定的共性,但这并不能保证A与D还存在相同程度的共性。如果“吼”有音质低沉、响而不亮的语义特征,“吟”的区别性特征可标示为[+响亮][+长鸣][-凶残][-威胁]。各种历史文献表明,龙虽享受与虎并列的至尊地位,但却不像虎那样残忍,它从不恃强凌弱,猎杀其他动物。“吟”[-凶残][-威慑]的义素与其能适用于多种善于鸣叫的虫类动物的事实是一致的。如柳永《戚氏》词:“正蝉吟败叶”中咏蝉鸣。梁伏挺《致徐勉书》:“凉野寂寞,寒虫吟叫。”和吴师道:《野中暮归有怀》诗:“野田萧瑟草虫吟,墟落人稀惨欲阴”中咏虫鸣。鲁迅《呐喊·鸭的喜剧》:“房里,草间,树上,都有昆虫吟叫”也用“吟”描写昆虫的鸣叫声。

如果说“吼”适用于所有猛兽和部分非猛兽但在发怒时能构成潜在威胁的动物,因而具有[凶猛][威胁]等语义特征,那么“啸”则是一个更加具体的描写词,为虎独有。因老虎是百兽之王,“啸”在保留[凶猛]义素的基础上,将[威胁]的义素强化到[威慑]。“吟”在语义上不含[凶猛][威慑]义素,以[响亮][长音]区别于“吼”和“啸”。

在威胁程度上仅次于“吼”的当数“嚎”。我们在上文郭小川的引文中已经看到了“狼嚎”的搭配。音训表明,“嚎”通“嗥”。因此“狼嚎”也作“狼嗥”。例如:

23a.狼在嗥,狸子咄咄喳喳地相互告惊。(端木蕻良《浑河的急流》)

23b.远处的林子里传出狼和豹子的嗥叫声。(杜鹏程《保卫延安》第三章)

典型搭配是以高频率共现为基础的。在出现“嚎/嗥”的句子中往往能够找到狼,而不太可能找到其他的动物。这种固定或半固定的结伴关系使得“嗥”与其他动物搭配显得牵强或不协调。如我们一般不说,狮嗥、虎嗥、马嗥。与“吼”和“啸”相比,“嚎”或“嗥”缺少了[威猛]的义素,但却保留了兽类动物[大声][凶残][危险]的义素,因狼嗥多发生在夜间,又增加了[荒凉][凄厉]的义素,给人以毛骨悚然的感受。这也能部分说明“虎啸狼号”、“鬼哭狼嚎”、“狼嗥鬼叫”等成语中“狼嗥”和“虎啸”、“鬼叫”等连用的原因。它们之间毕竟存在某种程度的类比关系。

从生物链上看,狗是狼的近亲。狼是野兽,而狗实际上就是失去野性的狼。然而狗遗传了祖先留下的基因。它仍然能够发出种群特有的拖长而悲哀的起伏嗥叫。例如:

24a.闻其哭声,状如狗嗥。(《搜神后记》卷十)

24b.远处野狗嗥月,屋内钟声滴答。(三毛《梦里梦外》)

24c.村内传出的狗嗥仿佛来自遥远的地方。(沙汀《随军散记》二十)

共同的祖先为狼与狗留下众多同样的遗传基因和相似品性。语言中也就留下一些既是狼又是狗的表达方式:“狼狗”、“胡狼黄金犬”等说法都反映了人类对它们天然关系的认可程度。然而,不同的自然环境、长期的家庭驯养和进化也在某种程度上改变了动物最原始的本质属性。在环境的作用下,动物的某些官能有可能丧失;而其他官能又可能得到强化。通过和人类的密切相处,狗已进化获得了许多有别于祖先的习性,包括其鸣叫的方式。作为人类的助手和朋友,在大多数情况下,它再也不必像狼那样在荒郊野外凄厉地嗥叫,以达到种群内部的相互交流。古往今来,“吠”一直都是汉语描写狗叫的最典型用语:

25a.狗吠深巷中,鸡鸣桑树巅。(陶潜《归园田居》诗之一)

25b.篱旁的村狗不吠我,或者他认得我。(应修人《或者》诗)

25c.巴儿狗在门缝儿里吠着。(曹禹《日出》)

在现代汉语中,除语体差异外,犬是狗的别名。尽管古代汉语曾区分犬和狗的概念,如郝懿行注:“狗,犬通名,若对文则大者名犬,小者名狗”,但这已经落实到种,不影响搭配本质。“狗吠”也作“犬吠”。常言道:“一犬吠影,百犬吠声。”汉语文献中还大量记载着“犬吠”的搭配方式。柳宗元《答韦中立论师道书》:“日出则犬吠。”关汉卿《救风尘》:“第四折月明无犬吠花村。”陆游《秋夜读书有感》:“诗南犬固应多吠雪。”狗与吠的典型搭配可从“狗吠之惊”、“狗吠之警”、“狗吠非主”、“犬吠之警”、“犬吠之道”等固定搭配的成语中得到更坚实的验证。

虽然狼与狗有着生物上的近缘关系,“狼”与“吠”之间却没有搭配关系,至少没有典型显著的搭配关系。“狼”与“狗”在语言中的区分表明,它们在客观现实中也是有界限的。不同的形式是为区分意义服务的。“吠”与“嗥”的形式差异说明了它们之间的实质性差异。值得一提的是,“吠”的变体之一是“咬”,因此它同样只适用于狗的搭配:

26a.早听见门里看家的狗瓮声瓮气如恶豹一般顿着那锁链子咬起来。(《儿女英雄传》第十四回)

26b.你顺便看一看我里阿黄为啥咬。(刘半农《瓦釜集·我说新妇小姐》)

26c.那狗仿佛知道主人在夸他,也向空咬两声。(骆宾基《胶东的“暴民”》)

诚然,“咬”确实能够与其他动物构成主谓搭配。如“鱼咬钩”、“蚊虫咬人”、“婴儿咬指头”,但是这里的“咬”不再表示“叫”的意义。这恰恰证明了词义决定搭配的观点。语义发生了变化,词汇搭配的方式就会随即变化。相反,改变形式而保留意义,搭配方式不变。这似乎应了荀子在《荀子·正名》中的一段话:“物有同状而异所者,有异状而同所者,可别也。状同而为异所者,虽可合,谓之二实。状变而实无别而为异者,谓之化;有化而无别,谓之一实。”语言中有一词多义和多词同义的现象。但这并不会影响事物本身的确定性。事物存在的数量并不是“名”或者说词语的多少来规定的,而是由事物本身的性质来确定的。

举一个时尚词作为例子:高端产品迷倒“粉丝”(《新闻晨报》2006-01-21)。根据“迷倒”的语义特征,它要求宾语必须具备[+生物,+人类]的义素。按《现代汉语词典》的定义,“粉丝”是“用绿豆等淀粉制成的线状食品”。“迷倒”与“粉丝”搭配的合格依据是词义的临时引申。“粉丝”的新近言语中的意义是“对……着迷的人”。这正好符合“迷倒”的限制条件。在自由搭配中,语义限制可以看作是一条原则,“乘公共汽车”、“乘公交车”、“乘公交”无论形式如何变,只要符合语义限制条件,都是合格搭配。与汉语“吠”相对应的英语词是bark。英语的谚语“A barking dog does not bite”说明英语对bark划分了和汉语“吠”相同的语义范围,但bite却没有引申出相当于汉语“吠”的意义,由此而产生的是一系列在实际组合上的差异。此外,英语除了bark,狗在“吠月”时会howl或bay(at)the moon猎狗在追赶猎物时会bay:

27a.I had rather be a dog and bay the moon than such a Roman.(William Shakespeare:Julia Caeser Scene IV,Act 3)

27b.Then he sat down,pointed his nose upward,and howled.It was a mournful howl.(Jack London:The Call of the Wild)

这似乎符合狗的原始本性。杰克·伦敦以描写狗本性回归和狼野性驯服而著名。据我们的观察,他在“The Call of the Wild”,“White Fang”,“That Spot”,“Michael,Brother of Jerry”,“Where the Trail Forks”,“A Daughter of the Aurora”等多部作品中都使用了dog与howl的搭配。像“When he pointed his nose to the stars and howled,it was his ancestors dead and dust howling through the centuries through him.”和“And when,on the still cold nights,he pointed his nose at a star and howled long and wolflike,it was his ancestors.”在上述作品中大量出现。可见英语howl的语义范围与汉语相当,既可用于狼又可用于狗。狗和狼本是同根生,嗥叫是狗保留原始本性的一个方面。这也是howl用于dog以及“嗥叫”用于“狗”最根本的理据。

将事物的差异在语言中区分是社会认识和交往的需要。人类的认识过程是从对事物的观察和体验开始的,通过人的知觉,客观事物在人脑中逐步形成概念。概念的形成与事物的相关特征有密切的关系。特征有本质的和非本质的区分。本质特征区分典型事物,并形成边界,非本质特征形成边缘地带,并使边界模糊。在理想状态下,人类对事物本质特征的认识被概念化为系统。但是出于群体交往的需要,不同的语言社团对事物的切分方式不完全相同。与社会群体生活关系密切的事物往往受到重视,也有必要将其差异与其他事物区分开来。爱斯基摩语中大量关于“雪”的命名就说明了这一点。“马”在人类生活中扮演着重要的角色,因此马叫也有专门的用语。从“马嘶”、“嘶风烈马”等在词典中成语式的立目,可见“马嘶”搭配的固化程度。这种关系成为实际语言使用中词语搭配的基础。例如:

28a.咬金就把呼雷豹带住,一发将他痒毛一拉,他就嘶叫一声,众马即时跌倒。(《说唐》第三六回)

28b.可是天边又冲来三匹马,马蹄声中传来马的嘶叫声。(孟左恭《草原的儿子》)

吴兆宜引注:“嘶,声长而杀也。凡马鸣,蝉鸣,声多嘶。”“杀”与死亡无关,“嘶”与“嘶哑”也无关,均表示程度达极端的含义。“嘶”的语义特征可归纳为[长音][响亮][威风],义素内容与“吟”相似,不含[威胁]义,但“嘶”被指派给了马,而“吟”被指派给了龙。从符号本身的角度看,“马嘶”和“龙吟”的搭配关系是任意的,它们之间并没有天然的联系。语言中需要概念意义相近但词义界限相对分明的词语是为了满足人类交往的需要。没有数量上的充足、意义界限相对分明的语言手段,人与人之间无法传递准确的信息。形式和意义之间的关系一旦被社会公认就不能随意变动,否则社会成员之间的交际就会出现问题,导致“言中之力”(illocutionary force)和“言后之力”(perlocutionary force)的偏差。此外,“马嘶”的响亮程度代表着其威风程度。因此,“嘶”还与“啸”、“号”、“鸣”等带有[响亮][威猛]等义素的词语连用,加强威武的形象。碧野《我们的力量是无敌的》第一章:“它急于奔赴战场,迅速获得胜利,它焦躁地踏着蹄,抖着鬣鬃昂头嘶啸了两声。”昭梿《啸亭杂录·亮总兵》:“[公]并命兵卒以鞭笞马腹,使其腾蹶嘶号,声震数里。”韩愈《驽骥》诗:“渴饮一斗水,饥食一束刍;嘶鸣当大路,志气若有余。”都肯定了这些特征。

前文分析过“啸”的语义成分。按照词汇概念意义分类,“啸”的语义范围中并不含马的特征。“嘶啸”的连用其实是义素借用,即将属于虎的属性借来喻马,从而使马获得了像虎一样的属性。这已经带有某种修辞的意味,属于修辞学中夸张或比喻的辞格。如果说今天我们对“嘶啸”的用法已经习以为常,这是因为“啸”在各类言语活动中被频繁用于夸张的目的,使得其语义范围在最原始意义基础上逐渐得到扩大,获得了社会重新公认后,进入语言体系。这也反映出词义引申的基本规律。所有链条型(concatenation)引申、辐条型(radiation)引申和树条型综合式引申以及多义词和同义词系列的产生和发展皆源于此。除了“嘶”之外,马鸣也作“咴咴”。和“嘶”一样,“咴咴”一般不用于马之外的其他动物。李瑛《从县城来的大路上》诗:“那匹匹扬鬃的大红马,止不住朝天咴咴叫。”《花城》1981年增刊第4期:“战马不时抬起头来,向着云天‘咴咴’长鸣。”与“嘶”和“咴咴”搭配相当的英语词语是neigh。

在生物链上猿与猴的关系和猿与人的关系是相近的。由于语言社会属性的影响,这种关系在语言中的反映不是均衡的。笼统地说,汉语用“啼”作为猿猴鸣叫的描写词。据说这是因为猿猴的叫声如小儿啼哭。郭璞注:“今猿似猕猴而大……鸣,其声哀。”汉语成语“猿啼鹤怨”、“猿啼鹤唳”不仅说明了“猿”与“啼”的固定结伴关系,也为自然语境中的词语搭配提供了合格的标准:

29a.两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山。(李白《早发白帝城》)

29b.这里人烟稀少,除了林海村涛和满山的猴子啼叫声,别无干扰。(权延赤《共和国密使》第十五章)

俗话说,禽有禽言,兽有兽语。动物的叫声就是兽语。从语言事实出发,猿的叫声实际上也是多种多样的。动物也有喜怒哀乐,七情六欲。在不同环境下的不同叫声代表着动物不同的本能信息。例如:张梦还《沉剑飞龙记》第十四回:“老远便听见猿猴吱吱的叫声。”鲍照《登庐山》诗之二:“鸡鸣清涧中,猿啸白云里。”庾信《伤心赋》:“鹤声孤绝,猿吟肠断。”李白《寻高凤石门山中元丹丘》:“诗寂寂闻猿愁,行行看云收。”屈原《楚辞·九歌·山鬼》:“猿啾啾兮又夜鸣”等等。以上“吱吱”、“啸”、“吟”、“愁”、“啾啾”、“鸣”都用来描写猿猴的发声。除了历代文人墨客们为了抒发的主观情绪之外,是否还有一些客观的理据?

新商报(2005-12-02)以《猴子说话有口音》为题曾报道了日本研究人员的一项发现:“不同地域的猴子也有不同的‘方言’。”研究人员历经10年,对生活在屋久岛的23只日本猴和30只由屋久岛“迁居”至犬山市大平山的同类猴子进行了对比研究,结果发现,这些猴子在出生后6到8个月内发音没有差异。从第9个月起,在树木繁茂的屋久岛,猴子必须高声啼叫才能传到远方,而在树木较少的大平山,低声啼叫也能传得很远。不同地域的猴子为适应当地环境而改变了啼叫方式,说上了“方言”。负责这项研究的正高信男教授宣称:“这一研究证明,猴子啼叫的方式不是遗传而是后天学习的结果。这一成果有助于研究人类语言的演变。”

基于人类对动物和语言性质的认识,我们认为严格定义下的语言仍然是人类独有的交际系统,猴子的“方言”只是一种比喻说法,它至多是一种略高于其他动物的简单交际方式,和严格定义下的人类语言有本质上的差异。像Hugh Lofting在Doctor Dolittle和George Orwell在Animal Farm中描写的那种动物具有高度抽象和结构规范的人类语言能力,只能出现在虚构的童话故事中。Bertrand Russel有一句被广泛引用的名言:“不管狗的吠叫声多么富于表情,它仍不能告诉你,它的父母并不贫穷而是忠实可靠。”(No matter how eloquently a dog may bark,he cannot tell you that his parents were poor,but honest.)(转引自Donna W.Cross 1979:25)这是符合客观现实的理性说法。

语言为人类独有的观点获得了实验的支持。迄今为止,人类对动物的语言训练充分说明,要使动物掌握类似人类语言的复杂交际系统是不可能的。桂诗春(1988:230—242)详细叙述了包括蜜蜂、海豚、猿猴在内的动物交际系统和人类语言系统的对比研究以及一些实验研究结果,实验虽取得了一些进展,但桂先生一再重复:“动物们并没有真正的语言。”对人类近亲黑猩猩(如Washoe和Sarah)最成功的语言培训并没有获得真正意义上的成功,其语言发展水平还不及1岁半以前幼儿语言的第一阶段,离语言是音义结合的词汇语法体系的标准相差太远太远,人类语言的创造性与动物信号的一成不变和相沿不改是有本质差异的。实验结果也为Chomsky的语言内化说和语言能力进化论提供了坚实的依据。他(1972:102)在解释语言本质的时候也有过类似的表述:“对我来说,我们所有的一切证据都似乎支持这样的观点,那就是习得和使用语言的能力是一种人类物种特有的能力。有很深层的和限制性的原则在决定着人类语言的性质并植根于人类心智的具体特征。”“甚至在低智商的人群中,在处于病态的人群中,我们发现一种类人猿所完全无法获取的掌握语言的能力。而类人猿在解决问题和其他适应行为等诸多方面却能超过人类智障者。”(Chomsky 1972:10)

但日本研究者的发现却能为我们采用多种词汇手段来描写动物多种不同的发音提供一些可资参考的客观依据。不同的描写词语多少都有某种程度的相似性发声理据,因此它们都有不同的优势使用范围和表达效果。诗歌中的用语到底在多大程度上反映出客观事实很难说得通透,诗人笔下的各种语言形式多少会利用这些声音所代表的形象,达到一定的表情目的。此外,群居型动物为满足通知、报警、呼唤、求偶、威吓等各种社会功能还需要创造出一套更加复杂的供内部交流使用的信号系统。这样同种动物能发出多种不同的叫声也就不足为怪了。对此,不同的语言会有不同程度的归纳,但不是每一种语言都会创造数量相等的具体描写词。然而它们却是下位描写词语产生的潜在源。

毋庸赘言,以上讨论足以说明词汇概念意义在词语搭配中的关键乃至决定性的作用。关于动物和它们的叫声,还有许多例子。人们比较熟悉的叫声还包括“呦呦”的鹿叫、“哞哞”的牛叫、“咩咩”的羊叫、“咪咪”或“喵喵”的猫叫。人们需要不同词语的目的在于区分概念,并准确传递信息。因此,在理想状态下词语与词语之间的概念范畴应该是清晰可辨的,而词语组合的方式恰恰需要参照概念所覆盖的范围。这一点可以从词语典型的搭配对象中看得清楚。

搭配的语义限制具有相当的清晰度,并在其他结构中也得到充分的体现。以定中结构为例:翻译界对杨必在翻译William Thackeray的《名利场》(Vanity Fair)中agood Christian,agood parent,agood child,agood wife or a good husband的处理方法表示了较高的认同。译者采用下位的具体描写词“虔诚的教徒,慈爱的父母,孝顺的儿女,贤良的妻子,尽职的丈夫”作为对等译文。这种译法是否忠实与对等暂且不论。但有一点是可以肯定的:那就是下位的描写词受到语义范围的限制,它们在目标语中的组合是通顺合格的。改变它们的组合方式即有可能形成不合格搭配,比如将上述搭配重新组合成“尽职的教徒、虔诚的父母、慈爱的儿女、孝顺的妻子、贤良的丈夫”就显得不那么恰当。词语意义的界限和搭配方式的关系可见一斑。

但是讨论中我们同时还看到了词语跨类搭配的现象,但这种搭配是非典型的。语言符号本身就只对应于集体的类指,而不对应于个体的单指。用严格科学的标准衡量,同种动物中的每个个体成员都是不同的和独一无二的。不说别的,人与人之间的指纹就没有重复的。自然环境下繁殖的物种,其DNA的比对也说明是不可复制的。如果针对每一个个体都创造一个符号,那么语言的容量将会因为客观世界的无限可分性而无限扩大,超出人脑的处理和记忆能力,最终无法交际。语言必须清晰而经济地服务于人类。

人们需要不同的符号代表不同的概念是因为概念与概念之间确实存在显著的差异。公鸡和母鸡是同种,但鸣叫差异显而易见。因此公鸡是“啼”,母鸡下蛋时的叫声是“咯咯大”,分别对应于英语中的crow和cackle。相比之下,雄狮和母狮在鸣叫方式上不存在显著性差异,故无须增加词语进行区分。为每一种个体创造专用的符号显然多此一举。人类的日常交际和认知并不需要如此细致的分类。这就从本质上决定了语言既有清晰的一面也有模糊的一面。Paton(1995:79)解说词典定义时感触深刻地指出:“英语语言不是一个边界清晰的正方形;它是一个圆圈……绝没有任何叫做边界的线所界定。它是湿面上的一个色点,色泽全然无知觉地向周边褪去,褪至无色”。汉语和其他语言又何尝不是如此?

现代认知科学认为,词义与词义之间是一个连续体,一个认知域与另一个认知域之间的边界并非刀切般整齐划一,井河无犯,因此取消了概念与概念之间的界限。无论是从物理学上还是认识论上看,客观事物都是无穷可分的。孤立地看,一片大红色是一个简单的对象,一片橘红色也是一个简单的对象,然而分光镜下的一道光带可以被分成几种颜色,而它们之间却存在无穷多的半鲜红和半橘红的颜色。从罗素悖论中我们得知,某些事物的类通常不是这些事物中的一员。我们承认许多词义中存在着模糊不清的中间状态,意义之间相互涵盖,也承认典型和非典型成员的区分。但是唯物辩证法告诉我们,事物是一分为二的。科学的分类是讲究阶段的。A与B之间的中间地带并不是要否定典型的概念与典型的概念之间的分界线是清晰的。概念的创立正是为区分事物设定的。如果承认语言学是精密科学,那么就应该接受语言学对词义的分类。如果说语言学不是界限分明的精密科学,而是社会科学,那么我们至少应该承认典型与典型的差异是清晰的,模糊是针对非典型的边缘成员而言的。在语言中,精确与模糊是一对矛盾,既对立又统一。也正因为如此,语言研究的路子既可以是重理性逻辑运算的计算主义,也可以是基于背景知识进行逻辑推理的连通主义。

值得一提的是,当代非激进派认知语言学家也并没有真正否认语言的阶段性特征以及这种特征在科学体系中的重要价值。人们认识到,不同的观察角度有着各自的优势范围。Ungerer and Schimid(2001:40)就很理性地指出:模糊分类“仅适用于‘日常的’范畴化。在数学和科学语境中,逻辑观或经典观有着自身的优势。在这样的场合,数字、长方形或亲属关系范畴可以通过定义的方式建立起清晰而同质的范畴。换言之,在任何需要精确和刚性定义的地方,如科学分类或法律领域,经典范畴化的模式具有广泛的应用范围。没有理由说为什么科学的分离式范畴和日常的原型范畴不能在心理词库中共存,甚至相互影响。”范畴研究中有“人工类”和“自然类”的区分(Taylor 1995)。人工类指通过人为的方式而严格设定的界定类别,它坚持命题二值逻辑:一个命题或者为真,或者为假,不允许有不真不假、模棱两可的情况。这样看来,自然科学中许多术语表示的类,像“分子”、“整数”、“原子”、“等边三角形”、“题元”等皆属人工类。它们类别所指清晰单一,成员之间界限分明、特性明确,概念之间非此即彼、井水不犯河水。而对自然类(如“动物”、“饭碗”、“花草”、“山河”、“水果”、“蔬菜”等)来说,界限模糊,属认知分类。语言中绝大部分用于日常交际的概念属于自然类。由于许多专业术语本身来源于自然语言,当它们用于需要严格界定的科学领域时,其界限分明,而当词语用作日常自然语言交际时,概念与概念之间的界线有可能变得模糊不清。清晰和模糊都是语言的本质特征。如果概念与概念之间真的分不清界线,那么就没有动物与植物的区别,也没有兽类与鸟类的区分。

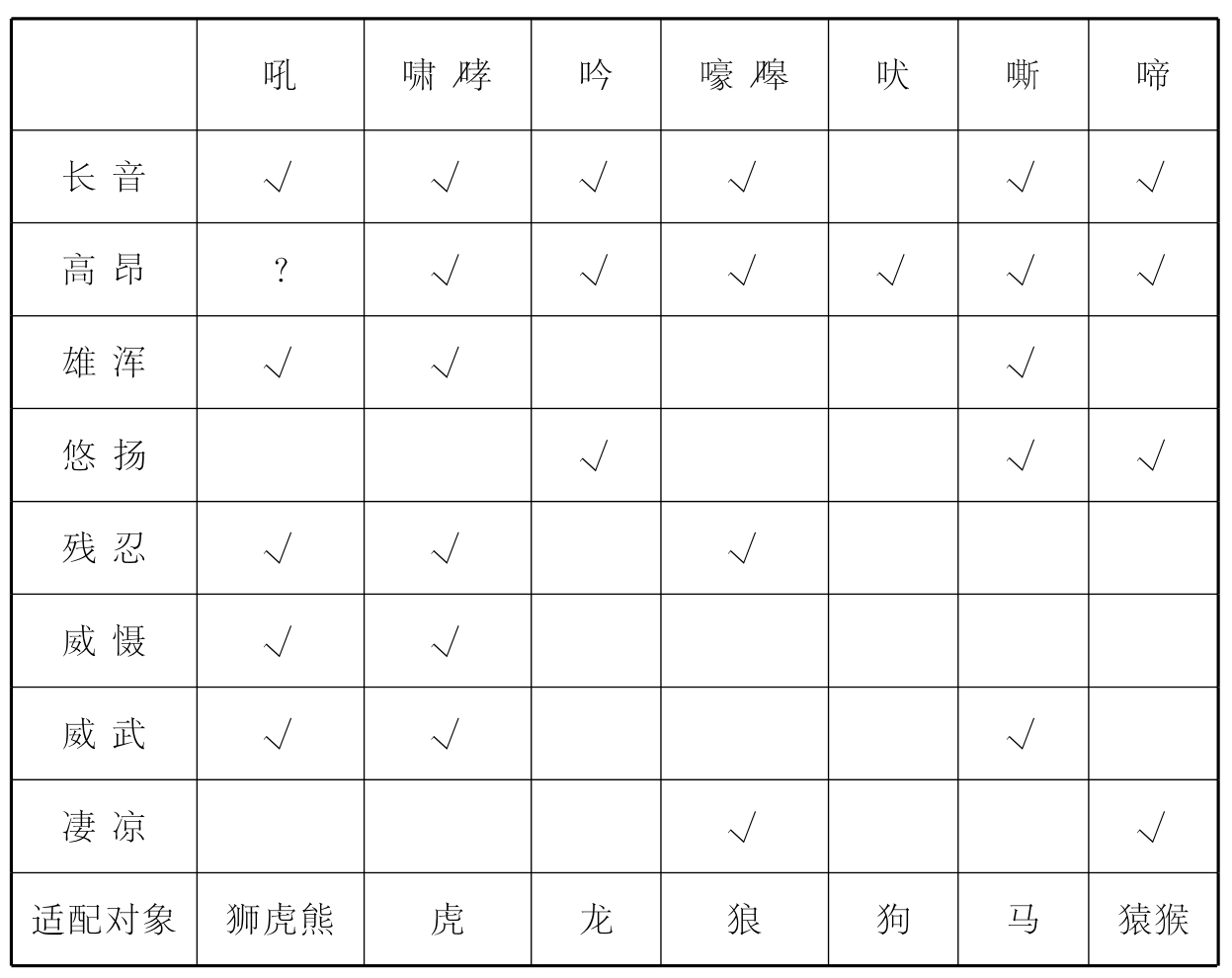

人类的知识系统来源于认识经验,它涉及人类对外部世界的分类,还涉及对外部世界实体及其属性的认识,以及实体与实体之间关系的认识。知识系统的表达离不开语言,而语言的表达和理解又依赖于知识系统的支持。以下我们将以典型的搭配为依据总结语法同义结构中不同词汇概念的区别性语义特征:

语法意义的语义角色关系和抽象程度说明它只对句型以及题元角色在句子结构中的分布起作用,而不能真正解决具体词语的搭配问题。客观事物可以按其异同进行主观分类,同类事物以共有的特征保持对内的统一性和对外的排他性。分类有抽象层次上的差异,因此也就必定会分出层级:大类中包含小类。分类的概括性越强,覆盖范围就越大,能使用的共有特征就越少,区分度就越低。相反,分类层次越低,使用的限制条件就越多,类别的区分度也越精密细致。和世界上的万事万物一样,语言也是一个层级系统。作为语言的一个基本单位,词可以根据其句子分布,分出大大小小的类。类别相同的词一定有相同的分布特征,同一小类的词在分布上的共同点更多。越是小的类,意义上的共同点也越多。“马”与“嘶”,“虎”与“啸、哮”,“狼”与“嚎、嗥”,“狗”与“吠”的搭配之所以典型就是因为在分类上归属了相同的层级,在逻辑上构成分离的选言关系(disjunct)。“重视分类是因为语法具有抽象概括的品格,我们只能一类类地说明聚合类的语法性质,而不能一个个地说明;我们要列出精确的语法结构模型就需要了解分布特征不同的小类。”(马庆株2003b:314)

词汇意义以概念为基础,因此词语与词语的搭配是以它们之间的适配程度来决定的。这是一条适用于一切语言词语搭配的根本原则。此外,概念意义也有层级性。无论是逻辑学还是语义学,词语的外延(extension/denotation)和内涵(intension/connotation)都被看作是重要的论题。从词语外延意义和内涵意义的大小关系看,词汇意义对搭配的制约作用清晰可辨。任何词语的意义都是抽象的,只是抽象的层次有别。“叫”的外延意义宽泛,因此要求内涵属性的条件数量相对较少。“啸”的外延意义狭窄,故而要求内涵属性的条件也就相对苛刻。统称词覆盖具体描写词的所有意义范围,统称词与描写词在逻辑上构成包含关系(inclusion)。这是人类认识事物进行不同程度概念抽象的结果。

事物可以归类,而归类可以在不同的层级上进行。当代认知科学中有“概念层级”(conceptual hierarchy)的提法,对说明统称词和描写词提出了较好的解释方案。认知语言学家(如Ungerer &Schimid 2001:73—98)从纷繁复杂的客观世界和语言现象中归纳出多个概念层级(multi-level hierarchies)。其中有上位层(superordinate level)、基本层(basic level)和下位层(subordinate level),当然三个层级概念不等于说客观世界和语言中只能分出三个概念层级。层级概念可以用来描写许多语言现象。将我们的讨论纳入这一框架可以得出:动物和叫以及鸟兽和鸣吼属于上位概念层;具体的动物(如虎、猴、鸡等)和它们的叫声属于中间基本范畴概念层;根据年龄、性别、体态、习性等特征对具体动物进一步分类得出的动物和叫声属于下位概念层。

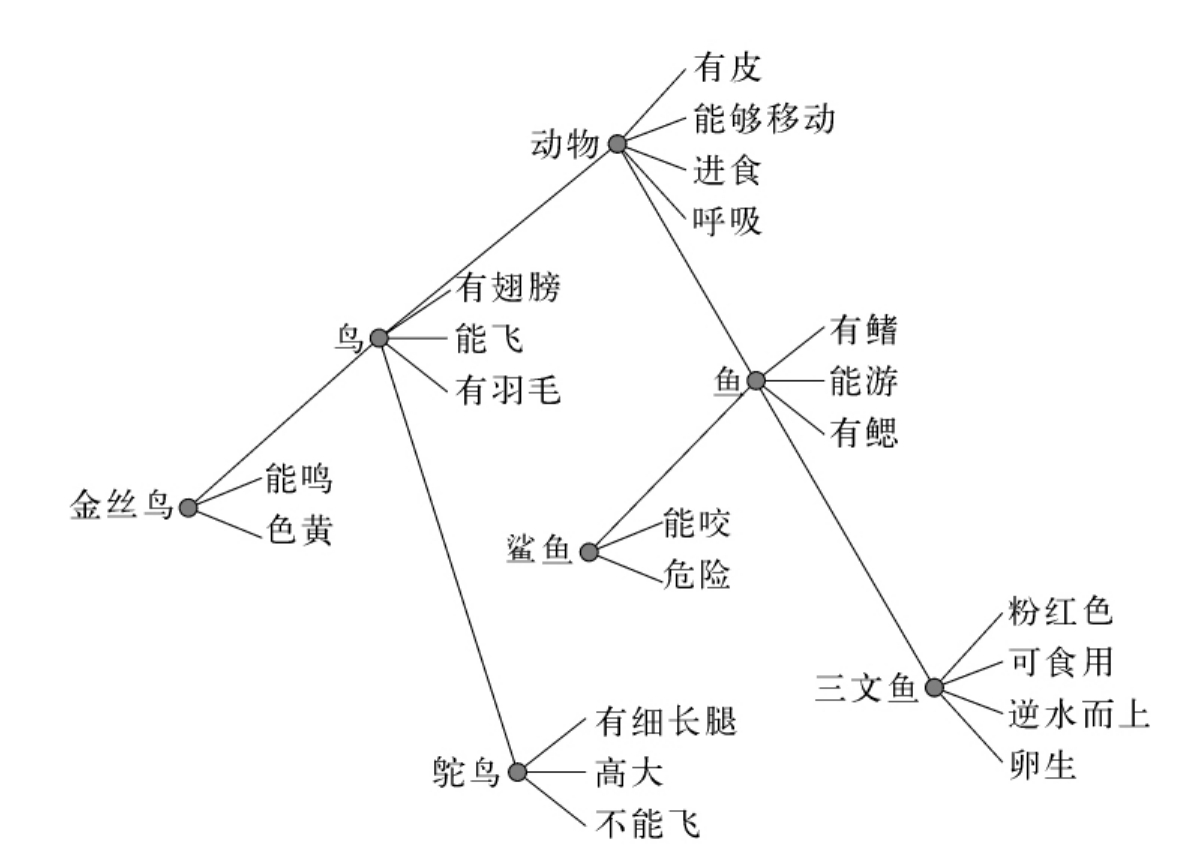

上位和下位是一个相对的概念而不是绝对的概念。上位概念层级之上还可以概括出更抽象的上位概念层次,下位概念层次也可以再分出更具体的下位层级,直至个体。认知研究表明,概念层级根据个人的体验和专业知识的不同会因人而异。笼统地说,专业技术人员对本专业的各级概念的熟悉程度固然会高于非专业人员(参见Tanaka and Taylor 1991)。普通语言使用者因缺乏科学完整的层级知识通常只了解事物的部分属性。对平常的百姓而言,动物可能被看作是虎、狗、鲸、鱼、虫等基本层次范畴的直接上位概念,尽管科学的定义还能够在虎、狗、鲸与动物之间设定哺乳动物的中间层。这也说明语言是为社会交际需要服务的。对一般的日常交际来说,科学知识对词语的合格搭配并不起关键作用,因为衡量的标准不是科学知识,而是社会共有知识。以普通知识和一般情况为基础,Collins and Quillian(1969:241)根据动物相同和相异的属性将它们的概念层级总结如下:

图示说明,下位概念的“鸟”和“鱼”在具备上位概念“动物”所有特征的基础上,增加了各自不同的概念特征。概念层级越是往下,概念特征的数量就会越多。增加的语义特征成为词语搭配的限制条件。词语搭配必须满足人类为它们各自设定的条件才能合格。图示还说明,下位概念可以对上位概念的属性构成逆反。如“能飞”是鸟的属性之一。鸵鸟、企鹅属鸟,却有“不能飞”的特性。这也就解释了各类动物及其叫声中为什么会出现既有相对典型的原型范畴规律性用法,也存在一些跨域混用的特例。

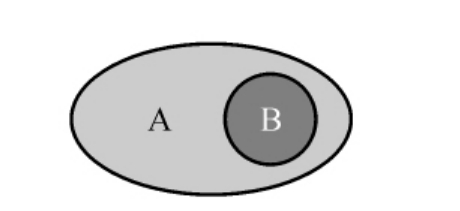

宽泛的语义覆盖面使得统称词的搭配能力强于具体描写词,也必定成为语法学家对语法意义作抽象描写的理论依据。相反,具体描写词的语义范围窄,搭配能力就受到限制。从这个意义上讲,统称词很像集合论中的大集合,而描写词很像这个集合中的元素或成员。从朴素集合论的角度看,集合分总集和子集,子集可再分次子集。世界的构成方式是大集合中包含小集合。图案形式为:

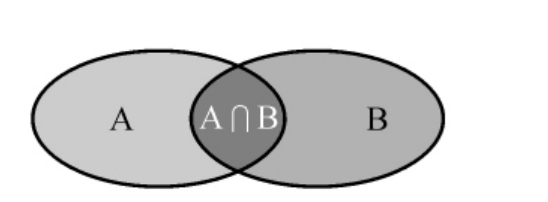

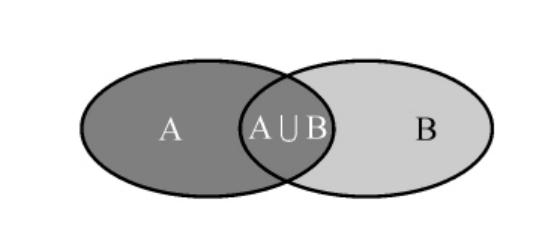

集合与集合之间的关系是相对独立的,但它们的边缘地带的性质可以重叠,构成集合A和集合B的共有部分。由所有属于集合A且属于集合B的元素所组成的集合,叫做A与B的交集,即形成A∩B的关系。当交集发生时就出现了语义中的跨域映射。阴影部分的周界线是一条封闭曲线,它的内部(阴影部分)当然表示一个新的集合,该集合中所有元素属于集合A且属于集合B。图案形式为:

交集的客观存在使我们认识到为什么原本表示季节的“春”在“相思复几春”、“少女怀春”等搭配现象依然是合格的。这是因为“春”的语义已经扩展到原本属于其他词语覆盖的管辖范围了,而自己的部分范围也被其他词语的概念覆盖。

交集是合取关系,与合取相对应的是选择关系。当一个集合与另一个集合构成A∪B关系时,便出现并集。图案形式如下:

并集是选择和析取关系。析取关系可以是两个或两个以上的集合。落实到词语搭配问题上,动词“吃”后接名词时要求食物宾语或者工具宾语或者方式等。只要满足其中一个条件,搭配就可视作合格。

词语之间的搭配除了要受到语法规则、逻辑价数、施受关系等因素的制约之外,最终还要接受具体义素内容的制约。这就是为什么“叫”的搭配能力大于“吼”,而“吼”的搭配能力又大于“啸”的根本原因,也是我们关于语义最终决定搭配的根本立场。

4.3.2 搭配的多义分析

以上我们从同义体系分析了词汇意义对词语搭配的限制。既然词语的合格搭配取决于词汇意义,那么同一词语的不同义项就一定意味着搭配方式的不同。一词多义是语言的普遍现象。这是所指的无限可分性和能指手段的有限性矛盾统一的必然结果。迄今为止,关于词语多义性问题人们主要持三种态度(赵翠莲、李绍山2006:22—27),即核心词义表征观(如Nunberg 1995;Caramazza &Grober 1976;Ruhl 1987等)、独立词义表征观(如Zgusta 1971;Pinker 1989;Lehrer 1990;Rice 1992;Klein &Murphy 2001等)与调和观(如Cruse 1986;MacWhinney 1989;Pustejovsky 1995等)。核心词义表征观和独立词义表征观代表词语多义心理表征观点的两个对立极端,而调和理论则是介于这两种观点之间的中立折中立场。然而,无论哪一种观点,词语多义性的本质认识是一致的。上面的讨论显示,任何词义都是抽象的结果,而统称词和描写词只是抽象程度或抽象层级不同。基于这一认识,我们认为,词语存在多义性。但它不像核心词义表征观所认为的那样,单词只有一个高度抽象的核心词义,而其他词义均隶属于这一核心表征,可在语境中语用在线的模式具体说明;它也不像独立词义表征观宣称的那样臃肿,将每个词义都对应于每一个具体语境用法。就理论建构而言,概括与具体之间应该有一个最佳平衡点,过于具体使理论模式臃肿不堪,而过分概括也可能使之流于空泛。从语言事实出发,适当概括,能使理论模式在具有张力的同时更具有针对性和解释力。

因此,我们采用权威词典的词语定义作为解释与讨论多义与搭配关系的主要线索。对多义词的搭配能力分析是检验语义决定搭配立场的简便且有效方法。日常生活中出现频率高的词语往往是语言中义项最多、搭配方式最复杂的词语。英语动词make就是一个典型的例子。对make各个义项的搭配方式作对比分析有助于我们了解搭配的本质和规律,从而对掌握搭配具有积极的作用。

从前文讨论可见,一个词语的搭配能力必须以该词语义项的多寡以及义项的覆盖范围为基础。仔细观察就会发现,多义体系和同义体系有着十分相似的意义结构。一个多义词的不同义项很像一个统称词下属的多个下位描写词。我们不妨这样类比:如果说cry在搭配功能上对应于make,那么roar,howl,neigh,crow,cackle等下位描写词则对应于make管辖的具体不同义项。只不过前者采用了概念形式多样化,而后者保留了多个概念形式一体化而已。

据Collins Dictionary of the English Language(p.890),make的所有现代意义皆起源于古弗里斯兰语(Old Frisian)的makia,表construct(制作)的概念意义,如今make仍然保留着这个意义,作为其主要义项。不难想象,能够与最原始义构成搭配的典型宾语名词包括basket、clothes、pot等日常生活用品。用这个意义来衡量,make的绝大多数现代用法都是不合格的。在历史发展过程中,新生事物不断涌现,人类认识不断更新。作为表义的词语手段在概念层次上就会不断抽象,词义的覆盖范围随之扩大。事实上,make的语义已经由最原始的具体动作描写义抽象为一个“从无到有”的过程概括义,而具体的表义任务则由单个义项或其他同义手段来完成。

一个多义词的每一个义项的语义范围和搭配能力不尽相同。我们知道,动词和后续名词的搭配是一个义项之间共选的机制。动词的性质决定了后续名词,反过来也要受到后续名词意义的限制。据Macmillan English Dictionary for Advanced Learners对make的定义,create or produce something by working的意义是其主要义项之一。用于这个义项的make有着宽泛的适配范围,因为能够满足该义项设定的条件而进入搭配的名词数量非常庞大。任何牵涉到制作或制造的生产过程,都可以使用make来自由组合:make beverage/vehicles/buildings/furniture/garments/tools等等。除此之外,make还能和这些词语的下位范畴成员组合。例如beverage的下位范畴成员有:orange juice/coffee/wine/alcohol/soda water/beer/tea等;vehicle的下位范畴成员可以包括car/bike/bus/truck/train/plane等等;building的下位范畴成员可以包括house/cottage/lodging/cabin等等;furniture的下位范畴成员可以包括desk/table/cabinet/stool/bench等等;garments的下位范畴成员包括clothes/clothing/dress/trousers/gloves/cap/socks/hat/stockings/underwear等等;tool可以分为用具(untensils)和文具(stationary)等,用具可以再分为冰箱、电视、水壶、锅、碗、瓢、盆、打火机等,文具又可分为钢笔、铅笔、橡皮擦、毛笔、圆规、尺子、量角器、纸张等。make在这个层面上的组合都是自由的。出于词语搭配能力的考虑,王德春先生(1990:350,2002:416)将这种具有自由搭配能力的词汇概念意义称作“自由词汇意义”。名词的入选数量为其宽泛的自由组合提供了保证。

词典定义表明,make还有“成为”、“赢得”、“赚得”、“到达”等义项。如make friends/acquaintances/enemies/agood teacher/great material/a tool的搭配反映了to have the qualities for a particular purpose etc.(成为)的概念意义。make a living/money/a profit/a fame/one’s fortune/dollars反映了win,earn or get(赢得、赚得)的词汇意义;make the border/the station/the school/the town的搭配表示了arrive at(到达)的词汇意义。没有众多的词汇概念意义,就不可能会有这些各种各样的搭配方式。多种意义的多种搭配恰如其分地说明了动词和名词之间的共选关系。自由词汇意义具有概括性强的特点,能够类推到大量的词语搭配中去。

值得一提的是,根据Longman Dictionary of Contemporary English(第四版)(p.994)解释,在当代英语中,make“到达”义是“过时的”(old-fashioned)用法。使用频率的逐步减少说明这个义项在退化消失。人们越来越倾向于用表义方式更加清晰的arrive at/in来表示“到达”的意思。这种趋势一旦达到极限,make表“到达”的独立义就有可能消失,其能产性也将随之结束,最多只能在某些固定的熟语搭配中留下痕迹。到那时make the town/the station/the airport自由搭配的合格性也将随之终结。失去概念意义支撑的搭配就是不合格的搭配或固定搭配,就像汉语的“耳闻”和“新闻”的“闻”,因为自由搭配的基础就是词义。可以说没有make的不同概念意义,就没有这些词语的自由搭配关系。

应该承认,在“make”的多义体系中,不是所有的义项都享有同等自由的搭配能力的。如从make和appointment与date搭配关系中,词典抽象出了to arrange or organize something的定义,相当于汉语的“安排”或“组织”。同理,从make和bed搭配关系中,词典也抽象出了tidy的定义,相当于汉语的“整理”或“收拾”。但是仔细观察会发现,make的这类义项缺乏高度的能产性,它不能被类推到与其他名词的组合中去。汉语“收拾/整理房间”和“收拾/整理抽屉”用英语表达可以是tidy a room和tidy a drawer,却无法换成make a room和make a drawer来表达。也就是说,make的这一义项只有和bed搭配时才能够体现,其搭配范围因此被严格地限制在少数特定的名词上。王德春先生(1990:350,2002:418)将这种意义称为“词汇限制意义”。词汇限制意义分析表明,我们能够辨别归纳出动词的词汇意义,但这个意义只适用于与某些名词短语的组合之中。

在make的多义体系中,还有一类搭配比较特殊。Macmillan English Dictionary for Advanced Learners给出这样一段解释:used with some nouns for showing that someone performs the action referred to by the noun。COBUILD English-Chinese Dictionary(p.1173)作了更详尽的归纳:“make经常用于固定的词组中,后接名词,本身没有明显的词义,其意义主要看后接的名词。如He made an enquiry,其义几乎与he enquired相同。”

按照这个定义,make的这一义项似乎还不具备概念义项的资格。因为在搭配中动词的概念意义被虚化,信息核心已经转向动词后面的名词。这类搭配还不在少数:make arrests/attempt/a decision/a change/a contribution/progress/a visit/aplan/a discovery等等。虚化后的make在语法功能上颇似汉语虚化的“进行”。如“进行总结”相当于“总结”,“进行调整”相当于“调整”。但是通过仔细观察,我们会感到,make的概念意义虽不十分明确,但却没有完全丧失。说它们的意义不明确实际上是由于再抽象造成的。词典在处理这一问题时,实际上是采用了语法抽象的分类标准给该义项下定义的,目的是避免义项过多的困境。只要作横向对比,我们就会发现这一定义适用于其他多义词的描写,如take a walk/look和give a jump等。这就出现一个十分尴尬的局面:give、make和take在这种搭配上是同义词。这也就从理论上认可了它们可以互换使用而不会影响可接受性,但这显然不符合语言事实。

具体搭配中的词汇意义差异可以从概念定义和汉语的译文中看出。Make plans的概念意思是“制订计划”,make a contribution的译文是“作出贡献”,make arrests的汉语译文是“实施逮捕”,make progress的汉语翻译是“取得进步”。动词make的英语定义分别可以是formulate、give、carry out和achieve。尽管它们的语义信息重心在后面的词语,而各自的词汇概念定义却互不适用。将make的“制订”义套在“贡献”、“逮捕”和“进步”上显然是不合格的。这些搭配之所以合格是因为它们在各自组合中表达了相应的概念意义。由于这些搭配反映了VP语义信息结构的虚实转换,王德春先生(1990:351,2002:422)从抽象分类的高度称之为“词汇语法意义”。因词汇语法意义范围非常宽泛,表面上看具有很自由的组合能力,但实际上覆盖了众多的词汇概念意义,因此每一个概念义项的搭配能力是受限制的。“实施逮捕”的“实施”可以用make表示,但“实施计划”却不等于make plans。我们说这种搭配是受限制的另一个原因是:make a plan前虚后实的搭配事实却没能使它类推到具有同样性质的make a swim、make a look、make a walk上。这里还有更多的规律在制约着词语的搭配行为。

在make的各类搭配中,我们发现,VP的内部结构不能仅由make和一个宾语名词完成。它需要增加补语成分才能合格。这是语法分析中常说到的复杂动词。例如:make him chairman(选他当主席)、make John a fool(把约翰当傻瓜)。其中的每一个成分都是不可或缺的,否则将生成不合格搭配。但我们的问题是:为什么缺少补语会不合格?答案在于表义的完整性。没有意义作为标准将无法衡量搭配是否合格。

区分语法限制意义对确定核心句的成分及其关系具有指导作用。语法关于核心句的定义往往涉及必有成分和可有成分。而必有成分的确定是以句子能否“表达一个相对完整的意思,能完成一个简单的交际任务”为依据的(参见范开泰、张亚军2005:30)。当make用于“成为”和“选举”的概念意义时,缺少宾语补语成分即产生不完整的意思,也影响了交际任务的完成。由此可见,命题意义的完整性完全由make的词汇概念意义决定。词语搭配的合格与其说是语法形式的制约,不如说是词汇语义的强制性,而且本质上是语义的强制性决定了语法的强制性。

当然,孤立地看,make him和make a fool也可以是合格搭配,但这又是由于意义不同决定的。静态的make him可以表示“成就了他”,“make a fool”也可以理解为“成为傻瓜”,而这里说的不合格是以“选举”和“对待”的意义来衡量的。这种语义关系有别于以上的语义关系。它属于词汇限制意义而不是词汇语法意义的限制关系。

和许多常用动词一样,make可以和介词构成固定的搭配关系,表示特定的半熟语词汇意义。如make for(走向、有利于、有助于等)、make out(开列、辨认出等)、make through with(完成等)、make up(打扮、捏造、弥补等)。根据王德春先生(1990:315,2002:425)的定义,可归入半熟语意义类。说它们是半熟语意义是因为作为词组它们已经固化了,是一个不可分割的语言单位。但它们作为一个独立的语言单位又可以承接宾语成分。搭配能力的强弱根据词组意义本身的语义范围而定。以make up的“打扮”义为例,它可以和face/oneself/hair/fingernails等搭配,组合方式相对自由,但搭配能力不太强。能力不强的原因不是make up单方造成的,而是能够make up的事物数量较小。

从make的组合形式中能够归纳的最后一类意义是熟语意义,如make both ends meet。将这个搭配归入熟语是以其熟语性为依据的,作为一个熟语,它首先具有几乎完全固定的组合方式,即它的组合形式是单一的。例如:我们不能随意改变它的组合顺序,动词后面的名词复数也不能随意改变。在正常情况下,我们不能说:to make two ends meet或to make either end meet,虽然从理性的角度这可能是成立的。其次,它不能通过理性意义作逻辑类推。比如:我们不能说to make both extremes/sides meet。熟语类搭配的特点是不能在语言允许的范围内进行类推。任何在熟语基础上通过类推而形成的搭配都只能是临时言语搭配。

在查阅资料的过程中,我们还发现,不同的权威词典对make的义项归纳不尽相同。The Concise Oxford Dictionary归纳出24个义项,Longman Dictionary of Contemporary English第4版归纳出27个,而Macmillan English Dictionary for Advanced Learners只列出11个。这与编纂者对客体划分时遵循不同的抽象标准有密切的关系。一个可以被切分为两个或多个概念的客体因遵循了不同的抽象标准可能被处理为一个概念。如make a coffee的搭配在Oxford(p.823)和Lomgman(pp.993—994)中被单独归入prepare和cook的义项,而在Cambridge International Dictionary of English(p.814)和Macmillan(p.863)中不单设cook义项,将这个概念意义归入produce,create的义项。由词典对义项的归纳可以看出词汇意义既有界限又边界模糊。如果一切都是模糊,那么就达不到表义的目的。又由于边界模糊,在词典甲中被归入A义项的概念在词典乙中可能被归入了B义项。对概念范围采取不同的切分方式说明,事物与事物之间有普遍联系,它们同时具备共性和个性。人们在处理共性和个性问题并注重共性时往往会忽略它们的个性差异。哪一种处理方法更恰当?其实,各有各的道理。差异在所难免,因为语言是概括的。客观事物的无限可分性和语言手段的有限性之间永远存在着某种矛盾。矛盾的结果必然导致对立后的统一,而统一的结果则因人而异。

多义词的语义结构分析表明,make已经逐步发展成为一个语义集合系统。整个make的抽象语义可以看作是一个总集合。大集合内有许多语义子集。一个集合的大小直接影响到词汇概念意义的搭配能力的强弱。集合容量大,可以入选搭配的词语数量就大,如自由搭配;集合容量小,可入选的成员数量也就少,如受限搭配;最小的集合可能只有单个成员,若固定搭配的话。如果一个集合是个空集,那就意味着这个集合中的义项不存在或丧失。

英语动词make的搭配方式使我们想起汉语中的“吃”。据权威词典(如《汉语大词典》)的定义和研究者(如金立鑫2000:120)的不完全统计,从“吃”与各类名词的搭配中可以归纳出几十个义项。仅举几例:(1)吃饭=咀嚼下咽;(2)吃酒=饮、喝;(3)吃气=承受、经受;(4)吃多少=隐瞒;(5)吃赌注=收取;(6)吃马=除去对方棋子;(7)吃掉敌人=消灭;(8)吃租子/遗产=依赖;(9)吃老百姓=欺压;(10)吃猛劲=费力、用劲;(11)吃食堂=在某一出售食品的地方吃;(12)吃官司=受法律制裁;(13)吃墨=吸收液体等等。

语法学家(如陆俭明2004a:11—12;徐烈炯、沈阳2000:13;张云秋、王馥芳2005:22—28)从各种义项中归纳出句法语义关系:吃水果(受事)、吃火锅(工具),吃食堂(处所),吃包伙(方式)、吃劳保(依据)、吃老李(对象)并予以语法理论上的说明。由此足见,在现当代汉语中,主语和宾语在句子中的实现不完全受动词题元角色选择限制。动词后作为结构宾语的占位成分并不对应于动词给常规宾语指派的题元角色。“吃气”、“吃火锅”、“吃食堂”中的“气”、“火锅”和“食堂”都不是动词“吃”的对象。无论词典归纳还是句法归纳都有一定的理论意义,如代表词典义项归纳的(3)吃气=承受、经受的义项可以扩展应用到“吃批评”、“吃苦头”、“吃鞭子”、“吃拳头”、“吃我老孙一棒”等等搭配当中。“吃”表示“经受/承受”义项的归纳确实有它能产的一面。但这个定义在解决搭配问题时不够有效。在同样符合“经受/承受”定义的条件下,我们却不能说“吃困难、吃压力、吃痛苦、吃难过、吃麻烦、吃磨难”等。该义项的搭配能力受到限制。也就是说,“吃”的这一词汇概念定义只能部分地应用于某些词语而不能自由地应用于所有符合定义条件的词语。这也说明“吃”这一概念的词汇化过程没有彻底完成。这又回到了我们贯穿始终的立场:语言毕竟是社会约定俗成的事实。符合心理逻辑理据的结构未必都是合格的搭配,因为就语言现象而论,理据本身也是任意的。语义毕竟不是一个静态的单质的封闭系统。人类的自然语言应该是一个不断接受多种异质因素介入的开放系统。这恐怕是其语形和语义之间的关系变幻莫测的主要原因(参见刘焕辉2001:11)。可以说,语言的表意过程是信息在人脑中被转换、简约、合成、存储、重建、再现和使用的一种加工过程。

用同样的道理也可以说明“吃”的句法归纳受限程度。仍以上述句法归纳为例,当“吃”的后续宾语是处所时,其受限程度非常高。当然,如果不考虑搭配能力,单单从VP内部结构的语法语义关系看,它们确实是动宾结构和动作与处所宾语的关系。但这种归纳也相继产生了令人尴尬的后果:从一个孤立的现象中抽象出的规则是不能类推的,动词“吃”并没有因为后续的“食堂”等宾语而衍生出“在……吃”的概念义项;作为宾语的名词“食堂”也没有演化出“在食堂里”的相应语法功能。虽然除了“吃食堂”之外我们还可以说“吃馆子”,但语言中的实际情况是,不能吃的处所却比能吃的要多得多。从来没有人会说吃餐厅、吃饭堂、吃饭店、吃厨房、吃客厅、吃寝室、吃大街、吃人行道、吃房间、吃马路,尽管我们完全可以在这些地方吃。Goldberg(1995:58)将这样的结构称为“零补语”(null complements)。

当然,“吃食堂”的合格搭配是有其理据的。

语言事实告诉我们,理据再合理,若得不到全民的公认,就无法成为语言事实。比较合理的解释是“吃食堂”是一个受限的搭配,在性质上接近习惯说法和熟语,而不是一个可以自由搭配的语言单位。对熟语的内部成分进行分析无疑是局部的,不能推广的,也是不得法的。就像是分析出“大闹天宫”的动宾句法结构和动词处所宾语的语法语义结构而无法将这一规则推广到“大闹房间”、“大闹教室”、“大闹城市”一样。作为限制性搭配,它们都有内部封闭性和对外排他性。和make a bed的情况一样它们都属于受限搭配。

那么受限搭配的形成动因何在?陆丙甫(2006:37)在谈到形式和语义背离的异常状态时,将不一致的现象归结为“受其他外界因素干扰的结果”。对此我们表示同意。可以设想,受限搭配的出现与词语在言语活动中不断扩大的使用范围有关。类似“吃食堂”的用法并不是根据“吃”的典型意义组合而成的搭配方式。静态逻辑语义分析表明,“吃”是一个二价动词,它最典型的搭配方式是“吃+食物”。在语言经济原则和“常规关系”(徐盛桓2003:8—16)因素的驱动下,“吃+食物”的动宾结构被浓缩为一个词“吃”,就像英语中的sing a song被浓缩为sing一样。动词之后加不加食物不影响意义的表达。然而“吃”仍然保留着其及物动词的属性,因此当方式、处所、工具等格位与之搭配使用时,就可能会偶然被用于宾语位置,久而久之形成句式和新的动宾格局。

动词由及物到不及物然后再重新进行概念整合或概念合成是一个渐变的过程。在一些认知语言学家看来(如Fauconnier 1997;Fauconnier &Turner 1996;Fauconnier &Turner 2002),整合理论(blending theory)很好地总结和描述了人类基本的和普遍的认知方式,因此也就能恰当地解释人们在建构和解读言语活动中的新奇用法。刘晓林(2004:36)的一段话说得很有道理:“由于语言都遵循经济原则……在语言的使用过程中就渐渐形成了这些以时间、工具、处所为宾语的简洁表达方式。”“不及物动词带宾语是语言追求‘经济’、名词寻格的共同作用下形成的。”(刘晓林2004:39)概念整合的过程是概念获得独立义项地位的过程。在这个过程中,不同的义项获得的组合能力是不相同的,需要视其被社会认可的程度而定。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。