陆晔

【内容提要】中国传播学研究的危机与传播学自身的学科局限有关,也与传播学本土化议题中的理论缺席有关。以萨义德的“理论旅行”对中国传播学“全球-地方”、“西方-本土”等二元对立进行反思,有强烈的启发意义。中国传播研究该如何通过问题意识进入中国传播研究的“地方感”世界,进而再通过“地方性知识”的理论回流,参与到“普遍性知识”的建构当中,开启新的理论阐释框架?这些问题既是传播学在中国进行理论旅行的意义,也应是其竭力达成的结果。

【关键词】传播学;本土化;全球化;理论旅行;地方性知识

“理论旅行”四步骤与中国传播学研究的现状

在萨义德看来,任何理论都是对具体的社会和历史情境的回应。他用“理论旅行”来概括各种理论在人与人、境域与境域、时代与时代之间运动的特征和历史脉络,认为理论的旅行滋养了人类的文化和智识生活,这一过程需要经过四个步骤:一个理论发端的原点(point of origin);从原点移向另一时空的横向距离(distance transversed),通过这一语境压力之路理论方可到达另一时空;在新时空当中一系列接受或伴随而来的抵抗条件;理论的全部或部分被新时空容纳或融合,通过在新时空的作用获得新的意义(萨义德,2009:400—432)。也就是说,一方面,理论旅行的过程是理论生长的过程;另一方面,理论需要经过不断的批判,其价值才能彰显。

传播学引入中国三十余年,不仅学科内部获得发展,社会影响力也不断增加(王怡红,2007)。但由于中国传播学真正符合现代社会科学研究规范的、大规模的、与国际学术研究接轨的研究却只有短短的二十多年时间(段京肃、任亚肃,2006),受制于中国高校新闻院系的学科建制,加之欧美有关传播研究多种理论脉络及其各自的历时态进程,几乎共时态进入中国学者的学术话语,致使中国传播学研究的局限很大(陆晔,2008)。有研究者认为,如果认同社会科学研究的规范和评价标准,那么,中国新闻传播研究因封闭而存在内容、学术伦理、研究方法等方面的失范,中国传统的“文以载道”、借经立言的思维方式和治学方式,“天下文章一大抄”的恶疾,论证过程薄弱,等等,造成中国传播研究与现代社会科学研究的巨大差异,而以领会宣传方针策略为重心、过于依赖官方学术基金、将业界文章算作学术论文,都现实地影响到学术规范养成(孙旭培,2010)。1990年代有学者批评中国传播研究既没有批判学派的思辨能力和理性色彩,又缺乏实证研究的技能和方法(黄旦、韩国飙,1997),这种状况在今天并无显著改观。中国传播学研究层次低,话题长期分散(陈力丹,2005);研究缺乏规范,低水平高度重复性研究盛行,研究生基本训练不足,理论问题意识不强,缺乏突破性典范研究,缺乏跨学科和全球的视野(陈韬文,2008)。不同研究者对一些传播学论文进行的总结发现,1990年代以来采用定量方法的传播学论文增多,但理论水平却未有提升(张明新、佘建岚,2006);理论框架不明、统计分析不深入、报告格式不规范等问题较为普遍存在(陈昆玉、江宇,2002);不少研究既非纯粹的实证研究,也非严格意义上的批判研究,而是类似于个人体会和感想(江宇、朱莹,2009);在海外学术期刊上发表的有关中国传播问题的研究,半数为海外华人学者,而国内学者几近为零(徐晓鸽,2000)。

若以萨义德“理论旅行”的视角来观照传播学在中国发生、发展的轨迹,就会发现传播学进入中国,大体上只完成了理论旅行的前两个步骤,即从原点抵达另一时空。而传播学研究在中国的理论批判和理论生长都极度不足。

“理论旅行”的陷阱与中国传播学研究的局限

历史学者黄宗智(1998)在有关中国近代史研究的讨论中,提出了“理论旅行”的四个陷阱:不加批判的运用;意识形态的运用;西方中心主义;以及包括传统汉学研究的中国中心论和激进的“文化主义研究”在内的文化主义倾向。中国传播学研究的种种问题和局限,与理论旅行中遭遇的这些陷阱不无关系。

从理论层面看,中国传播学研究的危机与传播学自身的学科局限有关。和其他社会科学研究领域相比,传播学研究内涵不明,缺乏核心理论和统一范式,无论对学术知识还是方法论的贡献都很有限(吴飞,2009;潘忠党,2009)。从理论发端看,显然传播学的理论源流十分多元,来自多个不同的原点。以传播效果研究为例,卡茨在2001年为《国际社会与行为科学百科全书》中“媒介效果”这一词条执笔时,就力图将基于结构功能主义、行为科学取向的劝服、扩散、满足、议程设置、知识沟等,与新马克思主义的批判取向、文化研究、媒介环境学派等对传播效果的关注,绘制在一张庞大的媒介效果地图当中(周葆华,2008)。因此“西方”作为一个变化和相对的概念,无法对传播学的多种理论原点进行同一的概括和阐释。同时,多种多样的传播学理论所达到的另一时空中国,也远非“本土”这样一个过于简约和抽象的概念能代表——传播学在中国发端和发展的三十余年,正是中国社会和中国媒介发生巨大变革的年代,如此错综复杂和具有高度变异性的历史情境,在不同的历史阶段,面对出自不同原点的传播学理论,其接受、借用、改造、融合的动因和结果,皆大有不同。

然而中国传播学研究的问题又远远不止这些。概念是理论、方法的出发点,传播学研究中本学科的核心概念本身就寥寥无几,中国传播学研究对传播学既有概念的内涵、理论脉络和贡献的了解更是严重不足(郭中实,2008)。所谓的“西方传播学”尽管碎片化,但依然形成了几个范式和一些流派,引进中国后不仅只剩下碎片化和去语境化的几个理论,而且建立在工具性基础上的中国传播学的合法性,更是终结了1980年代传播学引进中国时几乎所有的革命性内涵(胡翼青,2007)。当概念从理论脉络和社会历史情景中抽离,变成穿靴戴帽贴标签,研究也就极度庸俗化了(黄旦,2008)。有研究者以米尔斯“社会学的想象力”为观照,认为中国传播学研究想象力这一研究者心智的品质缺失,不仅缺乏质疑精神与问题关怀,比如有关传播研究本土化的论争焦点总是难以跳出“要/不要”的二元对立,而且研究基点忽略人本身,研究方法僵化,或将传播学术研究完全置换为行政研究,或形式主义、生搬硬套(刘勇,2006)。也有学者指出,中国传播学是在新闻学基础上嫁接西方尤其是美国的实证主义传播学而繁衍的,面对中国社会改革开放的现实,传统的马克思主义和以美国为主导的西方实证主义研究方法所假定的理论框架,都是力不从心的,西方的批判学派作为第三种理论脉络,不仅自身体系复杂,而且其具体语境如何与中国实际结合,也是一个挑战(赵月枝、胡智锋,2011)。

面对中国传播学研究的上述问题,对中国传播学本土化话语中“全球—地方”、“西方—本土”等一系列二元对立进行反思,十分必要。

在有关中国传播学研究未来发展的讨论中,本土化始终是一个议题。有研究者认为决定传播学在中国发展命运的根本问题是本土化问题,一是以传播学所谓科学原理批判审视中国特有的传播现象,二是从民族文化出发总结中国特有的传播规律(田中阳,2002)。而另有学者认为全球化与本土化的矛盾并非中国传播研究困境的症结所在,传播研究的根本意义不是对人类传播现象的反映和概括,而是对人类传播实践的设计和开拓(单波,2008)。针对这一传播学本土化议题学界多年的讨论和阐释,有研究者将其大致分为三种路径:本土理论研究、本土应用研究和创新-融合研究(陈月明,2009)。

在这里的第一种本土理论研究,即是余也鲁“探索中国传统文化、找寻传学的原理和原则”的思想影响下,在连接中国传统文化和传播学研究方面所作的尝试,如《华夏传播论》(孙旭培,1997);以及为迈向所谓名副其实的华夏传播学而换脑袋另起炉灶,寻求中国本土的传统理论资源,比如方志学(陈世敏,2002)。然而,研究者已经注意到这种回到中国传统的研究取向,和借鉴世界传播学前沿理论方法来摸索本土传播研究特色的“拿来主义”研究路径,均逃不开“西方理论、中国经验”的二元对立框架,有致命的认识论缺陷(胡翼青,2011)。

上述概括的第二种本土应用研究路径,指的是以所谓西方传播学理论来解决中国实际问题的实用路径。第三种创新-融合研究路径里,则包含了以“中国特色”作为传播学本土化的意识形态导向——比如中国社会科学院新闻研究所主办的多次全国性传播学研讨会提出的建设中国特色的传播学、推进中国传播学理论的本土化创新等目标,作为对建设有中国特色的社会主义这一宏大意识形态主题的响应。尽管有研究者从中国受众研究的发展脉络里寻找到党报群众路线、社会主义民主观念和市场经济的影响,认为中国传播学研究并非西方理论主导,但也同时注意到传播学本土化目标中理论缺席,以及传播学本土化话语自身暧昧不清的重大局限(刘海龙,2008)。

因此已有不少学者将理论建构视为中国传播学本土化的题中应有之义,认为中国传播学本土化的重点应放在本土问题意识和理论建构上,从本土的具体情形而非某一理论或假设出发,从国际学术知识库中寻找相关且易于操作化的概念框架,以此为基础发展本土理论(祝建华,2001)。而且,在全球化的今天,中国传播学研究的问题必须是本土的,但理论关怀应是全球的(吴飞,2009),只有在中国实际中发掘有理论意义的问题,才可能拓展出国际学术对话的空间(潘忠党,2003)。并且乐观地看到与传播学在欧美尤其是美国逐步步入常态科学不同,中国的社会转型为传播学研究发现概念、建构理论提供了丰沃的土壤(郭中实,2008)。

鉴于知识分享的复杂性,中国传播学者在自身建构理论的过程中,必须对“理论旅行”进行反思——谁决定理论旅行的方向和方式?哪些理论得以旅行?所谓本土语境、在地经验,在理论的跨国、跨文化旅行中的作用究竟如何?研究者的主体性在理论旅行的过程中如何体现?等等。史学界在总结中国历史研究从革命范式向现代化范式的转变时,已经对西方-本土的二元框架进行了较为深刻的批判和反思(柯文,2002;德里克,1995),这一点,值得中国传播学者借鉴。

在传播学进入中国的理论旅行过程中,与中国史学界从革命范式过渡到现代化范式而产生的问题类似(杨念群,2004),一些研究者热衷于对既有传播学某个研究旨趣、路径、方法的简单模仿,尽管这些研究的目的,通常也是要回应中国媒介与中国社会的问题,但由于研究者不加反思地使用那些滋生于与中国情境完全不同的社会土壤中的理论分析工具,往往使之成为该理论的一个区域性注脚,而失却自身理论创造的可能性;或是干脆直接挪用某个传播学概念来对应中国媒介行业发展的现实需要,并据此开展各种对策研究,成为政治意识形态和传播与媒介行业利益支配下的应声虫。这种状况恰恰就是萨义德在阐释理论旅行时十分拒斥的极端观点,即对外来理论的借用和阐释,要么全盘照搬,要么创造性误读。萨义德极力倡导在这两个极端之间引入第三种视角——对历史和情境的批判性审视,因为批判意识不仅是对任何理论都无法穷尽的其源于斯、用于斯的诸情境的一种认识,更是对理论的一种抵抗,和对那些与理论相冲突的具体经验或阐释所引起的各种反应的认识(萨义德,2009)。这种批判意识恰是今天的中国传播研究最为可贵和需要的。若将中国传播研究本土化作为一种多元的学术自觉,中西学术对话的批判意识应是其重要基础(胡翼青,2011)。近年来新社会史研究者开始越来越多地注意到打破中-西、传统-现代的二元对立思维模式,同时警惕“西方中心论”盲从和“中国中心论”的盲目自信,借助“中层理论”来反思单一的“趋势论”,力图通过尽可能地再现局部多元场景及其自身发展脉络来搭建历史的合理性,以此倡导中国历史进程中“人的再发现”(杨念群,2004),这一思路同样有助于中国传播研究从中-西、传统-现代、人文-社科、经验-思辨等二元界定之外,获取思考的灵感。

“理论旅行”的尝试性研究案例及其反思

近年来,复旦大学信息与传播研究中心所从事的一系列基于新技术、全球化和新传播形态的受众-效果研究,力图在对西方经典传播学受众-效果理论进行批判性反思的基础上,着力发展与中国传播现状和实践相关的理论概念和研究框架,取得了一定的成果。笔者所在的研究团队有关媒介使用和文化公民身份的研究便是其中一例(Lu&Chu,2012)。

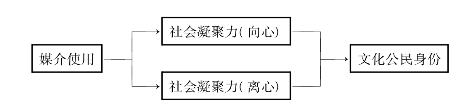

在这一研究中,文化公民身份的概念内涵包括:全球化对公民身份的国家-社会解释范式的挑战;后现代文化作为重要考量;公民身份认同在区域/地方、(民族)国家、超国家/世界主义三个不同维度的生长和再造。因此该研究将文化公民身份的三个维度:国家认同、世界主义认同、地方认同进行了操作化,通过在中国最大的国际化都市上海进行的抽样调查,对下述理论模型(图1)进行了检验。

图1 媒介使用、社会凝聚力、文化公民身份的概念关系

研究显示:受众的社会阶层越低,国家认同和地方认同越高;受众对本地媒介内容的使用显著正向预测本地认同;受众感知社会凝聚力的向心趋势正向预测国家认同、世界主义认同和本地认同;而感知社会凝聚力的离心趋势反向预测国家认同和本地认同,正向预测世界主义认同。这一理论模型的意义在于,通过实证研究着重讨论了文化公民身份作为基于欧洲文化经验的理论概念与中国情景的关系;以及经验研究的假设检验、理论模型与文化公民身份这一弹性概念及其操作性定义之间的关系。

在提出“理论旅行”这一概念近十年后,1990年代萨义德以“理论旅行再思考”为题,更突出地强调了理论旅行的空间性,认为理论超越自身局限,始终在旅行(Said,2008)。正如萨义德一方面看到知识分享的意义,不同文化间的知识生活通过彼此间的流通而获取养分,但是也必须审慎地对待知识分享过程中的制度化影响,以及这种影响对理论的移植、流动、转移的复杂作用。今天,全球化不仅影响到理论的形态,而且为考察理论旅行增加了一个重要的维度,即同时从“全球”和“当地”的角度进行考察——“当地”包括理论“拿来”的发源地和“输入”的目的地,“全球”则指理论流动的互文语境(intertextualcontext),这种流动也“包括具体的、决定其跨疆界传播以及因此标志其接受历史的政治、社会、经济和文化的因素”(施瓦布,2000)。由于全球化在当下具有巨大的不确定性和包容空间,因此全球化背景下的理论旅行须面对多元、异质、非连续的文化复杂性。全球化不仅沿着经济和政治的轨迹,而且也循着人们经文化想象创造出来的“蓝图”发展,在这个“想象”的角逐空间里,不同团体和个人都在寻求将世界纳入自身的现代实践(施瓦布,2000),传播活动因而成为全球化的重要组成。笔者所在的研究团队有关媒介使用和文化公民身份这一探索性研究本身,可视作针对转型中国传播学研究的理论适用问题,如何通过“理论旅行”,在连接经验和理论的过程中不断进行自我反思,以及如何才能形成多向度(包括反向)的理论旅行这一系列问题所进行的学术回应。

在此基础上,有关传播学“理论旅行”的反思还需要不断深入。比如,为什么福柯、德里达、拉康等后结构主义学者,在中国传播学研究者中大名鼎鼎,但后结构主义最核心的对普遍主义的怀疑态度,却少有进入中国传播研究的学术视野?既然弥散于社会学、人类学和史学之间、对传统社会中民众记忆与日常生活进行复原式寻究的动向,能折射出一些“后现代”理论的批判能量(杨念群,2003),那么中国传播研究该如何通过问题意识进入中国传播研究的“地方感”世界,进而再通过“地方性知识”的理论回流,参与到“普遍性知识”的建构当中,开启新的理论阐释框架?有学者提出中国新闻传播学在未来应达成人文-历史-哲学思维方式与科学方法论思维方式的整合(陈力丹,2011)。要反思西方理论、中国经验中包含的西方中心主义的话语霸权,但也并不是要本质化中国,而是要在解构东西方二元对立的基础上,建构批判性的世界主义(赵月枝、胡智锋,2011)。一些与中国的历史经验息息相关的传统的传播观念,如关系、面子、和而不同等,正在转化为与现代性结构相协调的新的观念,有可能成为中国传播学研究进入国际交流平台的话语资源(吴予敏,2008)。这些思考对中国传播研究有强烈的启发意义。萨义德一向认为知识分子从事学术研究的目标在于提升生命,为了促进人类自由所产生的新知识。这一目标,无论在普遍意义上看,还是针对中国传播研究的现状和未来,都应既是理论旅行的意义,也是其竭力达成的结果。

[参考文献]

Lu Ye&Chu Yajie,Media use,social cohesion,and cultural citizenship:an analysis of a Chinesemetropolis,Chinese Journal of Communication,2012,5(4),pp.263-382.

Said,Edward W.,Travelling Theory Reconsidered,in Simon During ed.,The Cultural StudiesReader(Third Edition),Londonand\NewYork:Routledge,2008.

陈红梅:《传播学研究的现实难题、多维视角及未来流向》,《新闻与传播研究》2010年第6期。

陈昆玉、江宇:《我国传播学实证研究的进步与不足——对二十世纪九十年代以来传播学实证研究报告的统计分析》,《当代传播》2002年第4期。

陈力丹:《中国传播学研究的历史与现状》,《国际新闻界》2005年第5期。

陈力丹:《新闻传播学:学科的分化、整合与研究方法创新》,《现代传播》2011年第4期。

陈世敏:《华夏传播学方法论初探》,《新闻学研究》2002年第71期。

陈韬文:《中国传播研究的发展困局:为什么与怎么办?》,《新闻大学》2008年第1期。

陈月明:《传播学研究本土化再认识》,《东南传播》2009年第9期。

德里克:《革命之后的史学:中国近代史研究中的当代危机》,吴静研译,《中国社会科学辑刊》1995年春季卷。

段京肃、任亚肃:《新闻学与传播学学术期刊影响力研究报告(2003—2004)》,《现代传播》2006年第5期。

郭中实:《概念及概念阐释在未来中国传播学研究中的意义》,《新闻大学》2008年第1期。

胡翼青:《论传播研究范式的表层结构与深层结构》,《新闻与传播研究》2007年第4期。

胡翼青:《传播研究本土化路径的迷失》,《现代传播》2011年第4期。

黄旦:《由功能主义向建构主义转化》,《新闻大学》2008年第2期。

黄旦、韩国飚:《1981—1996:我国传播学研究的历史和现状——对几种学术刊物的简略考察》,《新闻大学》1997年第1期。

黄宗智:《学术理论与中国近现代史研究——四个陷阱和一个问题》,英文版原载Modern China,Vol.24,No.2,1998,pp.83-208,中文版载黄宗智编:《中国研究的范式问题讨论》,社会科学文献出版社2003年版。

江宇、朱莹:《比较视野中我国内地新闻传播学研究》,《西南石油大学学报(社会科学版)》2009年第5期。

柯文:《在中国发现历史——中国中心观在美国的兴起》,林同奇译,中华书局2002年版。

刘海龙:《从受众研究看“传播学本土化”话语》,《国际新闻界》2008年第7期。

刘勇:《“想象力”缺失:中国传播学研究反思》,《西南民族大学学报(人文社科版)》2006年第6期。

陆晔:《新闻院系体制下中国传播学研究的局限和未来之可能》,《新闻大学》2008年第2期。

潘忠党:《“传播、文化、社会译丛”总序》,载彼得斯:《交流的无奈》,何道宽译,华夏出版社2003年版。

潘忠党:《导读:媒介效果实证研究的话语》,载布莱恩特主编:《媒介效果:理论与研究前沿》,石义彬译,华夏出版社2009年版。

单波:《如何表现中国传播研究的智慧》,《新闻大学》2008年第2期。

萨义德:《世界·文本·批评家》,李自修译,生活·读书·新知三联书店2009年版。

施瓦布:《理论的旅行和全球化的力量》,国荣译,《文学评论》2000年第2期。

孙旭培:《规矩与方圆——新闻传播学:学术规范与研究方法》,清华大学出版社2010年版。

孙旭培主编:《华夏传播论》,人民邮电出版社1997年版。

田中阳:《关于传播学本土化问题的思考》,《湖南师范大学社会科学学报》2002年第2期。

王怡红:《中国传播学的历史与进步》,《现代视听》2007年第12期。

吴飞:《传播学研究的自主性反思》,《浙江大学学报(人文社会科学版)》2009年第2期。

吴予敏:《谈谈中国传播观念史的研究》,《新闻大学》2008年第2期。

徐晓鸽:《国外有关中国传播的研究:描述与分析》,《现代传播》2000年第2期。

杨念群:《“后现代”思潮在中国——兼论其与20世纪90年代各种思潮的复杂关系》,《开放时代》2003年第3期。

杨念群:《中国现代史学传统的变异与整合》,载许纪霖、刘擎编:《丽娃河畔论思想——华东师范大学思与文讲座演讲录》,华东师范大学出版社2004年版。

张明新、佘建兰:《世纪之交的传播研究现状与趋势》,载尹韵公主编:《传播学研究:和谐与发展》,新华出版社2006年版。

赵月枝、胡智锋:《价值重构:中国传播研究主体性探寻》,《现代传播》2011年第2期。

周葆华:《效果研究:人类传受观念与行为的变迁》,复旦大学出版社2008年版。

祝建华:《精确化、理论化、本土化:20年受众研究心得谈》,《新闻与传播研究》2001年第4期。

【注释】

[1]本文为作者入选国家教育部“2008年新世纪优秀人才奖励计划”的成果之一。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。