佛家哲学,简而言之,可说是一种以人生究竟、宇宙实相为对象的特殊形态的本体理论以及人作为认识主体对于这“究竟”、“实相”如何体认、把握的证悟学说。从哲学本体论角度,可以探究佛家关于宇宙的构成要素、变化过程、缘起模式以及宇宙万物(境)的本质和现象、真相和假相、一般和个别、总体和局部、合成和崩坏、原因和结果、统一和杂多等问题的独特论述。从哲学认识论角度,则可以发现佛家对于主体的认识活动及其结构、功能,主体对“本体”的把握或契合的方式、途径等,也进行过多方面探析,涉及认识论和真理论方面的一系列复杂问题。

中国化的佛学,以“证菩提”为归趋,主“心性本觉”(不同于印度佛学以“入涅槃”为归趋,主“心性本寂”),因而尤为重视“智光”、“慧观”、“觉解”、“心悟”,与老庄玄学相融会,被纳入中国哲学认识史的逻辑进程,促进了宋明时期哲学理论思辨的发展,直到近现代仍保持其对思想界的吸引力。

试以吉藏的“四重二谛义”、玄奘的“八识四分说”、慧能的“亲证顿悟说”为例,略论其在认识论方面的贡献。

一 吉藏的“四重二谛义”

1.“关河之学,传于摄岭”

自罗什来华,精译“四论”(指龙树的《中论》、《十二门论》、《大智度论》和提婆的《百论》),传入龙树、提婆之学,如僧叡所赞:“斯四者,真若日月入怀,无不朗然鉴彻。”(《中论序》)一时僧肇等为之阐扬,达到很高思辨水平。但当时涅槃学一度盛行,而般若学反而中衰,接着是北讲毗昙,南崇成实,小乘理论颇惬人心,表明理论发展的过渡环节似不可或缺。稍后,直到南朝齐、梁之际,僧朗南来摄山,再弘“三论”——《中论》、《十二门论》、《百论》,复兴关河之学,被誉为“清规挺出,硕学精诣”,“阐方等之指归,弘中道之宗致”[1]。经过僧诠、法朗,敢破敢立,“历毁诸师,非斥众学”,始立“山门玄义”;吉藏总其成,笃学精思,著述宏富,道宣评其“貌像西梵,言实东华”,非仅因吉藏系西域安息族人而精通汉文,实指其远承僧肇,把龙树般若空宗理论进一步中国化了。

2.“二谛若明、众经皆了”

关于“二谛”含义,南朝义学中异说纷纭,梁昭明太子萧统曾组织讨论(见《广弘明集》),有十余家,约分三派,但都就客体的“境”或“理”上说,乃成实师旧义;吉藏批判各家,肯定“二谛”乃就主体的言教说,应机立说,两种言教表达了唯一真实,即将“二谛”纳入认识论领域。“二谛”,指人们对客观对象的认识和认识的结果具有二重性乃至多层次的差异性。“二谛义”旨在解决常识(俗谛)与佛理(真谛)之间的差距以及佛理内部各家说法的差异和矛盾,它是龙树中观理论的重要发挥,也是中国化佛教的判教理论的逻辑论证。

诸师讲“三重二谛”,吉藏创造性地发展为判教式的“四重二谛义”。声称:“他(师)但以‘有’为世谛,‘空’为真谛。今明,若‘有’若‘空’皆为世谛,非‘有’非‘空’始明真谛。三者,‘空有’为二,非空有为不二,二与不二,皆是世谛;非二、非不二名为真谛。四者,此三种二谛皆是教门,说此三门,为令悟不三,无所依得,始名为理。”“言亡虑绝,为第一义,即第四重义也。”[2]吉藏把人对真理的认识看做真俗二谛依次递进的四个层次,虽其最后目的在于引向“言亡虑绝”的自我掏空的宗教归宿,但既对主体的认识能力及认识结果进行了认识论意义的多层次分析,这就必然触及关于真理认识的二重性以至多级性问题,触及认识过程中由现象到本质,通过现象、排斥假相而接近本质、悟出真相,由一级本质再进到二级本质以至无穷等认识逐步深化的问题,有其合理因素。

吉藏进而论到真谛与俗谛之间的矛盾关系,既对立互斥,又具同一性,互相依存转化。认识的每一层次,真与俗正相反对,真谛乃是在对俗谛的破斥中显示出来,此之谓“破邪显正”;佛家全部经论都是在不同层次上“破邪显正”。但同时,真、俗二谛又是互为前提的依存互补关系,“俗非真不俗,真非俗不真。非真则不俗,俗不碍真;非俗则不真,真不碍俗。真不碍俗,俗以真为义;俗不碍真,真以俗为义”。在认识的各层次中,真、俗二谛互相依存转化,因而通观全过程(判教),则以往的俗谛亦不可废,皆是走向真谛的一步步阶梯。“有方便,三不废者,即不坏假名,说诸法实相,不动等觉,建立诸法。唯假名,即实相,岂须废之。”并宣称:“明俗是真义,真是俗义,他家无此义。”[3]用“双遣两非”的否定方法所展开的“四重二谛义”,确乎是吉藏的创见。在所谓“五句三中”、“究竟无得”的神学思辨的迷雾中,透露出辩证思维的光辉。

二 玄奘的“八识四分说”

1.“缘起性空”的理论发展

缘起说为佛家从小乘到大乘的共同理论基石。小乘着眼于人生过程,以五蕴合成、十二因缘支配的缘起说来论证“人无我”。大乘空宗以缘起性空说普遍地论证了“法无我”,“众因缘生法,我说即是空。何以故?众缘具足,和合而物生;是物属众因缘,故无自性;无自性,故空”[4]。通过二谛义,以假成空,由假显空,旨在遣“有”。大乘有宗则提出“二自性”(“假说自性”与“离言自性”)、“三自性”(“偏计所执自性”、“依他起自性”与“圆成实自性”)与“四缘”(“因缘”、“次第缘”、“所缘缘”与“增上缘”)来充实缘起说,旨在遣“无”,重点移到对认识主体的自我意识结构及其能动功能的分析。“由假说我、法,有种种相转,彼依识所变。”[5]由认识论的角度深化了佛家的缘起说。

2.“八识”、“四分”的主体结构思想

玄奘及弟子窥基等传入和发挥无著、世亲之学,创立唯识学,从“唯识无境”的前提出发,着力于认识主体的内部结构及其功能的剖析。

首先,把作为精神主体的“心法”分为“八识”,表现了对主体的认知心理结构,力图作出层次性的分析,可简括如下:

1)前五识,各有所据之“根”与所缘之“境”,活动间断而粗浅。

2)第六意识,比前五识深细,无前五识的局限性,既可与前五识共同活动,使其认识更加明晰,并把认识结果储为记忆,名“五俱意识”,又可单独活动,名“独行意识”(又分“散位独行意识”、“定位独行意识”、“梦位独行意识”三种),凡此,形成“分别我执”。

3)第七末那识,乃第六识的“意根”,是前六识依存的主体,其特点是不以外境为对象,不间断地把更深层的第八识的“见分”执著为自内我,由此形成“俱生我执”,产生“我痴、我见、我慢、我爱”诸烦恼。以其“恒审思量”,又名“思量识”,成为第六意识与第八阿赖耶识之间的中介。

4)第八阿赖耶识,又名“藏识”、“种子识”、“异熟识”,它既包藏前七识一切潜在活动的“种子”,又能接受前七识活动结果给予的影响,并不断地引发前七识的新的活动。如此刹那相续,势如瀑流,恒转不息。唯识学关于八识的划分,相互区别又相互依转的复杂联结,虽有不少臆测和虚构,但其中也反映了佛家对认识主体的内部结构、对认识活动的心理机制,从显到隐,由浅入深,从意识到潜意识,作了一定的分析,达到一定的深度。

其次,关于八识各具“四分”的观点,是唯识学对主体的认识功能结构的分析,可简括如下:

1)“相分”和“见分”,均为识体所变现。“相分”是识体生起时所必然变现出的所缘之“境相”,即前七识的认知活动并非直接识别所缘之“实境”(本质),而仅是其“相状”(映现于主观意识中的影像)。只有第八识才能直接以“实境”为所缘的“相分”。“见分”是识体自身具有的了别所缘对象的作用、机能。一切我、法(主、客观现象),都是识体所变,如蜗牛出头,同伸两角,一为“见分”,一为“相分”。

2)“自证分”与“证自证分”,均是识体固有的自我证知的能力。“自证分”对“见分”了别其“相分”的结果加以度量和确证;“证自证分”再对“自证分”加以验证,而“证自证分”与“自证分”则辗转自证,不假外求。

3)唯识学还提出“三量”(能量、所量、量果)来说明“四分”之间量度证明的关系。

“四分”、“三量”说,认为识体自身具备认识对象、认识能力、认识结果及其验证的功能,这纯属唯心主义的夸张,但其中含有强调认识活动中,主体参与的能动性及对于认识对象分解、整合的必要性等合理因素;至于认识结果的检验问题当以实践为最后圭臬,但在认识中反复总结、“反思”、“自证”,也应有其重要意义。

最后,关于“转识成智”的理论,是唯识学的归宿,认为通过修持可以“转八识以成四智”,即把前五识转变为“成所作智”,把第六意识转变为“妙观察智”,把第七末那识转变为“平等性智”,把第八阿赖耶识转变成“大圆镜智”。其中虽杂有不少宗教道德意识,但把主体智慧的丰富性和人性的自我完善视为成佛的标志,对理想人格的追求和塑造是颇有理论价值的。

三 慧能的“亲证顿悟说”

1.“静默的哲学”或“诗化的哲学”

慧能创立的中国化的佛学禅宗(南禅),以其坚持“即心是佛”,“以心传心”,“不立文字”,“第一义不可说”,因而以更尖锐的形式提出并深化了佛学特有的认识论问题。

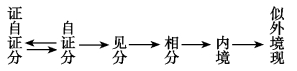

强调“证悟”,是佛家共识。其重要根据是意识到正常人类认识及其媒介工具(语言、文字等)全都有其局限性,甚至把常人的认识夸大为是产生“颠倒迷误”的根源。因而只有在人们正常认识能力之外去发挥另一种真正的智慧,寻找另一条特殊的认识途径,“转识成智”,“由迷到悟”,才能领悟佛家的终极真理,达到主体与本体的冥合。但如何“转识成智”,如何“由迷到悟”?佛家各派各自立说,既有区分“信解”与“证悟”而又两者并重之说,又有对证悟途径和方式的“渐”、“顿”之争。慧能创立的南禅,以特有的敏锐把认识固有的矛盾展开,使之趋向极端,自觉地陷入“第一义不可说”的悖论困境中而别求出路,提出“亲证”、“顿悟”之说,强调遮诠、否定乃至静默的认识功能,并充分重视了诗化的审美意识的认识论意义,从而推进了佛家的排遣常人认识的认识理论。

2.“直下无心、本体自观”

禅宗“即心是佛”的本体论,区分“心之体”(“本寂之体”)与“心之用”(“本智之用”,如见闻觉知等),强调只有排除一切“见闻觉知”,才能“于心中顿见真如”。通过“说即不中,拟议即乖”,“以心觅心,一觅便失”的论证,凸显了区别于一切间接性认知的直接性体知的重要意义。

“只汝自心,更无别佛”,在禅宗被当做是首要的信念。把“自心”与“佛”、小我生命与大千世界融合为一的成佛境界,包括通过瞬间,悟到永恒;突破有限,达到无限;超越必然,得到自由等。这种种禅悟心态,只能自己去亲证,去体知,他人无从代劳。“如人饮水,冷暖自知”,“智者乐水,仁者乐山”,拈花微笑,目击道存,以及“非宗教的高峰经验”等,这是古今哲人共有的内在体验。

禅宗夸大认识运动中相对与绝对的对立,认为一切见闻觉知、语言文字、逻辑思维都有其固有的相对性,因而不可能把握绝对的“真如本体”,只有通过某种契机,实现精神境界和认识能力的自我突变,激发顿悟,一次完成,所谓“一念相应,便成正觉”、“恒沙妄念,一时顿尽”,这是通过某种神秘直觉而达成的超验性飞跃。认识运动中固有各种形式的飞跃,禅体验是其一。

“第一义不可说”,乃一悖论。为逃出困境,禅门各宗既有“应机接化”的方法(如曹洞宗的“五位君臣”、临济宗的“四照用”、云门宗的“三句”等),又有“公案”、“颂古”、“评唱”等方式,对佛家“表诠法”与“遮诠法”的认识理论有所拓展和深化。而禅门的诗化,大量禅诗和诗禅的出现,表露了认识活动中求真、趋善和审美的统一,逻辑思维、直觉思维和形象思维的互补,既有必要,又属必然。

总之,佛家哲学中的证悟论诸形态,各以其特殊的致知方式,探索了不少认识论的复杂问题。它们在人类认识史上留下的思想遗产,似乎并非全是“不结果实的空花”。

附:五台行吟稿

小序:这篇论文,首次宣读于山西五台山举行的“中国佛教思想与文化国际研讨会”(1992年7月)。会中,行吟五台,有诗纪怀,略加简注,附存于此,盖亦落叶空山,自寻行迹之类耳。

一

抛却尘嚣入五台,佛光迎面慧门开。

老松似解文殊意,历尽风霜向未来。

初入山,首访佛光寺,有唐松二株,巍然矗立。五台山,乃中国佛教四大名山之一,传为文殊道场。峰峦奇秀,寺庙林立,明释镇澄所撰《清凉山志》称其景色殊胜,使入其境者“昏昏业识,望影尘消;汨汨烦心,观光慧朗”。

二

澄观妙悟说华严,此地清凉别有天。

蓦地雷音狮子吼,空山灵雨润心田。

访清凉寺,遇雷阵雨。澄观(738—839年),唐代高僧,被尊为华严宗四祖,曾于五台山讲说《华严经》。经中有云:“东北方有处名清凉山,现有菩萨名文殊师利,与其眷属诸菩萨众一万人俱,常住其中而演说法。”澄观将经中所称清凉山,妙解为即五台山,并详加论证。因此,五台山即被定为文殊道场。《大智度论》称释迦牟尼佛为“人中师子”。《涅槃经》云:“无上法雨,雨汝心田,令生法芽。”

三

隐几维摩原未病,文殊慰语忒多情。

对谈忽到无言处,花雨纷纷扫劫尘。

原南山寺外有“二圣对谈石”。“二圣”,事详《维摩诘经》,谓居士维摩诘深通大乘佛法,一次示疾,释迦牟尼佛派文殊师利等前去问病,共论佛法,论到最精妙处,维摩诘眷属天女出来散花相庆。

四

蟠藕修罗梦未圆,无端歌哭堕情天。

随缘暂息清凉镜,始信禅心是自然。

阿修罗,简称修罗,本为佛教所说六道之一、八部众之一、十界之一,又转化为阿修罗王,好斗,反抗帝释天,战败,暂时蟠身于污泥藕孔之中。事见《观佛三昧海经》。王夫之诗词中常有蟠藕修罗的形象。

五

劫波千载渺难寻,不二楼前集众音。

显密各宗合一脉,如来欢喜百家鸣。

五台山之西台北侧,有“不二楼”,建于唐代。日本高僧圆仁于唐开成五年(840年)游此,曾有记;明崇祯六年(1633年)徐霞客游此,亦有记,足见盛况。五台山共一百多寺庙,显、密各宗俱有,殊途同归,并行不悖。

六

暂住云峰似虎溪,当年三笑岂支离。

东台日出西台月,万古长空不可疑。

随缘参加“中国佛教思想与文化国际研讨会”,寄住云峰宾馆,门前有山溪,与数友散步溪边,颇似当年虎溪之聚。东台观日出,西台赏月,为五台山中奇景。禅宗常以“万古长空,一朝风月”等诗语喻禅境,似有从瞬间把握永恒,从有限悟到无限之意。

【注释】

[1]见江总持《栖霞寺碑》,转引自汤用彤《往日杂稿·摄山之三论宗史略考》,北京:中华书局1962年版,第16、17页。

[2]《大乘玄义》卷一。

[3]《二谛义》卷上。

[4]《中论·观四谛品》第二十四。

[5]《唯识三十颂》。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。