二、从私人空间到公共空间

在经筵制度化之前,从宋太祖到宋真宗,帝王听讲经史的场地选择,有相对大的随意性。太祖时期武事未靖,听讲经书可以说完全是偶发事件。范祖禹努力寻找历代帝王的好学事迹以编成《帝学》,于太祖向学也只能找到数条例证。涉及听讲场所问题的,比如建隆三年(962),太祖命宗正丞赵孚解说《周易》,地点是在后殿;开宝元年(968)召见王昭素,讲《易·乾卦》,地点是在便殿。[3]这里的后殿或便殿,应该是指位于内朝垂拱、紫宸诸大殿之后的便坐、视事之殿,如延和殿、崇政殿等。[4]太平兴国八年(983)冬,太宗开始有计划地阅读《太平御览》,并设置翰林侍读一职,是北宋帝王读书活动规整化的开始。在有臣僚陪侍的情况下,太宗的读书地点当与太祖听讲经书有类似之处,即选择在内朝大殿之后的便殿。此外,关于太宗读《御览》,史籍多有“乙夜之览”、“于禁中读书”等语,是则可以理解为,太宗不仅在离正式工作区域有一定距离的禁中诸殿坐读,甚至将学习生活带进了更具私人性质的内寝殿,如延福宫所在的范围。[5]

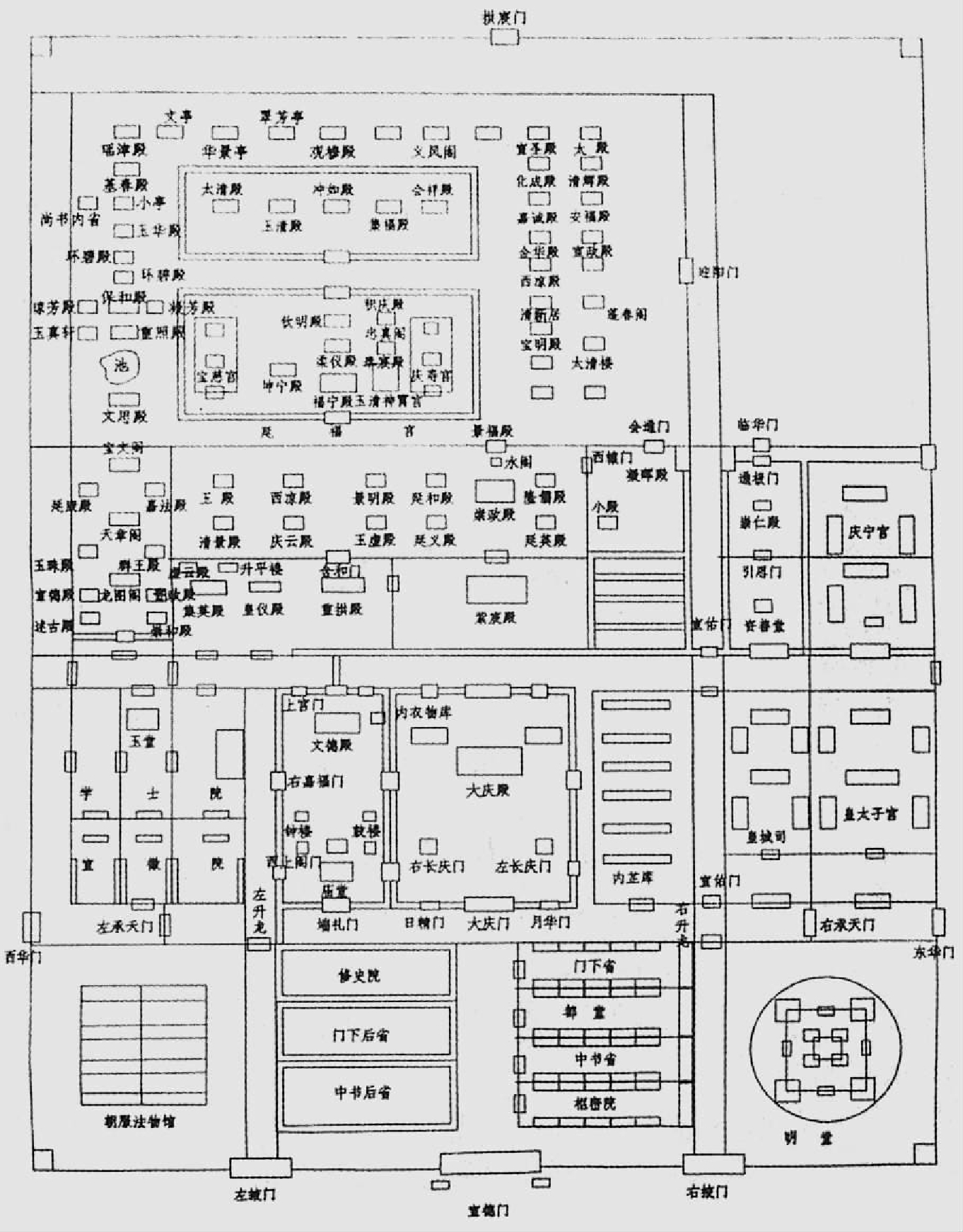

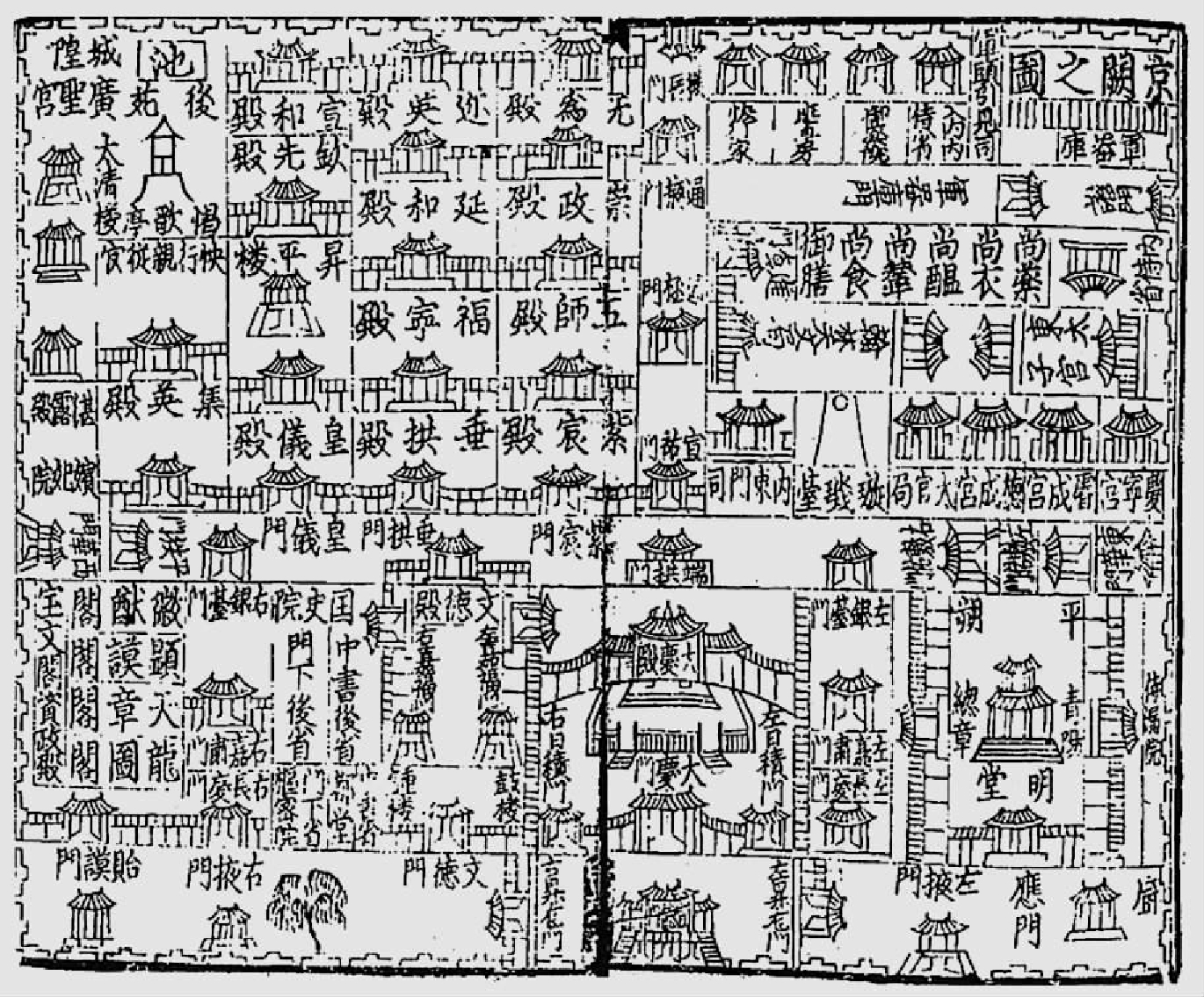

从某种意义上说,宋真宗本人也是他父亲太宗文治政策的产物之一。真宗在皇子、皇储阶段,已经接受过比较系统的经典教育,在继位之后,仍欣欣然向学,有很多进一步听讲、研读儒家经典的活动。但活动场所却有很大移动性。真宗登基后不久,即召崔颐正入宫讲说《尚书》,见于记录的讲说场所有景福殿与后苑两处。[6]这两个地点非常接近皇帝的私人生活区。根据张驭寰的《北宋东京城宫城平面复原设想图》,从南北向来看,景福殿介于南面皇帝日常工作区(由崇政、延义等殿组成的便殿、后殿区域)和北面的生活区(即延福宫)之间(图一)。宋人陈元靓《事林广记》所录“北宋宫城示意图”,将后苑标于整个宫城的西北角、延福宫的西面(图二)。[7]另据《续资治通鉴长编》,真宗于咸平二年(999)曾“诏三馆写四部书二本”,拟以所缮写图书之二本“一置禁中之龙图阁,一置后苑之太清楼”。是太清楼属于“后苑”范围。张驭寰《北宋东京城宫城平面复原设想图》将太清楼等一系列楼台殿阁标著于延福宫东侧。如马氏所复不误,则景福殿、会通门一线以北,延福宫东西两侧皆属于“后苑”。[8]从储书太清楼的举动来看,真宗在后宫的学习活动,当以东后苑为核心区域,且景福殿的位置也在中轴线偏东。无论是景福殿还是后苑,从这两个地点选择来看,似乎暗示着皇帝听讲经史属于政务之余打发闲暇时光,是一件私人性极强的事情。《玉壶清话》里记载了这样一个故事,在一次讲习活动中,真宗对参与讲习的臣僚说:“朕不欲烦近侍久立,欲于便斋亭阁,选纯孝之士数人,上直司人,便裘顶帽,横经并坐。暇则荐茗果,尽笑论,削去进说之仪,遇疲则罢。”[9]真宗时的经典讲习虽尚未制度化,但碍于君臣名分,在举行相关活动时还是有一定礼仪约束的。而上引这段话,却体现出真宗对于士大夫闲暇生活的向往,他希望与同论经史者是朋友关系,而不是君臣关系,也希望将经史学习变成安享流光的一部分,挣脱名分羁绊与礼仪束缚。虽则小说笔记,未必尽为信史,但这则故事背后所透露的消息,和真宗在位早期对于经史讲说场所的选择很合拍。无论是讲说场所的选择,还是传之阙外的野史故事,都体现出真宗在与士大夫讲论经史时,意欲减弱自身皇帝这一公共性身份特征的倾向。

图一 北宋东京城宫城平面复原设想图(张驭寰绘制)

图二 北宋宫城示意图(选自《事林广记》)

咸平元年(998)之后,崔颐正陆陆续续为真宗讲了十卷《尚书》,于咸平三年因年老请致仕。[10]而在咸平二年,真宗即设置了翰林侍读学士和翰林侍讲学士的职位,分别任命杨徽之、夏侯峤、吕文仲为翰林侍读学士,邢昺为翰林侍讲学士。[11]在真宗即位之前,邢昺就曾任诸王府侍讲,为真宗讲授过经学。[12]在被任命为翰林侍讲学士之后,邢昺继续为真宗说经。但这里有一个情况,需要引起我们注意。从表面上看,后来经筵中的两种基本职能官,即翰林侍读学士和翰林侍讲学士的设置,是在真宗时期。但这个时期的翰林侍读学士和翰林侍讲学士,所承担的是顾问功能,而非教育功能,尤其是翰林侍读学士。[13]事实上,真宗有很多的经史研习活动,和翰林侍读、侍讲学士的工作是分离的。比如另一位为真宗讲说《易经》的儒臣冯元,就不在翰林侍读、侍讲学士之列。由于年资轻浅,真宗命冯元为直龙图阁。龙图阁是专门供奉太宗御容和御制文、书的场所,建成于真宗即位之初。[14]以龙图阁为相对固定的“教室”,冯元为真宗讲说《易经》的课程持续了相当一段时间。

我们可以注意一下这些职在讲解经史的官员待诏、宿值的地点。太宗于太平兴国年间(976—984)设置御书院,开读《太平御览》后任命吕文仲为翰林侍读,与翰林侍书王著轮值于御书院。[15]从这个角度看,吕文仲这一翰林侍读身份的本质,是承袭唐代的翰林待诏。翰林侍读、侍书等,都是翰林待诏的一种。这些人各以特长、伎艺侍奉君主。而御书院则类似于唐代聚集待诏的翰林院。[16]宋代,翰林院成为宦官机构,隶属内侍省,所以别设御书院以处待诏。[17]吕文仲这样的身份,自然不能被称为师儒,这与仁宗时期经筵制度化之后的经筵官职能,存在重大区别。真宗早期的说经之儒崔颐正,虽未带翰林侍读或翰林待诏之名,但他这项工作的本质,与当年吕文仲为太宗所做的很类似,也属于待诏性质。所以在崔颐正讲说之余,真宗“日令颐正赴御书院待对”。[18]据《玉海》描述,御书院的位置在崇政殿东北横门外,则其位置已经接近在皇帝工作区与生活区分割线上的景福殿。[19]

真宗时期,翰林侍读学士、侍讲学士在职能上与负责具体讲说经史的儒臣具有一定差别,还可以从他们的宿值地点上反映出来。翰林侍读学士、侍讲学士的“直庐”设在秘阁。秘阁是中书省的附属机构,北宋时中书省办公地点的位置在外朝大庆门以南,不仅远离禁苑,与外朝正殿文德殿、大庆殿也有很大距离,且为宫墙所隔。《玉海》载:“太宗肇修三馆,更立秘阁于升龙门左。”[20]则秘阁的位置当在图一左下“左升龙”门处。从图示看来,翰林侍读学士、侍讲学士的轮值地点,其实是远离皇帝的工作、生活中心的。而且在秘阁宿值的,并不仅止翰林侍读、侍讲学士。秘阁作为北宋最重要的图书储藏、整理以及举行相应政治、文化活动的场所之一,自有一套围绕着秘阁设置的官僚系统,成为馆阁官员的一个分支,如秘阁校理、直秘阁等,这些秘阁官员自身有轮值于秘阁的职责。[21]不止如此,北宋还时常出现身带其他职衔的官员寓值秘阁的事例,如景德二年,真宗命资政殿学士王钦若值于秘阁。[22]其后天圣八年(1030),宋仁宗初置天章阁待制,也寓值于秘阁。[23]

真宗虽然在官僚系统中设置了翰林侍读、侍讲学士,并让他们在秘阁轮值,但真宗研习经史的业余生活却和这一带有官僚性、机构性的设置分离。讲说官和讲说地点的挑选,不仅具有相对随意性,且欲与讲说官结成私人友朋关系,讲说地点的选择也尽可能地靠近禁中生活区。这说明真宗的阅读、学习活动尚未进入到公共的、政治的空间中,这仍然是一个私人性质很强的空间。

宋仁宗时,经筵全面制度化,翰林侍读、侍讲学士分别承担起不同的教育职责。有意思的是,仁宗即位之初,听讲官说经,多召辅臣观听,这个现象从乾兴元年(1022)仁宗即位起,一直持续到明道元年(1032),也就是刘太后去世的前一年。[24]这个现象暗示着,当时政治的实际操作者(以宰相为首的官僚集团和听政的皇太后)把教育皇帝的成果直接与国家政治安危联系在一起,因为当时的人相信,皇帝受教育的效果将直接影响他的治国能力。这也是帝王教育活动政治化的显著证据。

同时,经筵活动场所得到基本固定。仁宗早期,经筵活动主要在崇政殿西庑举行。景祐二年(1035),设置迩英阁与延义阁,逐渐成为经筵的固定场所。迩英阁在迎阳门之北,向东坐落;延义阁在崇政殿之西,向北坐落。[25]张驭寰《北宋东京城宫城平面复原设想图》(图一)所标识的迎阳门位置,很可能是错误的。迎阳门不应该在后苑,在崇政殿、延和殿所在的内朝便殿群落附近比较合理。可能正是由于这个错误,导致张图无法标识迩英阁的准确位置。但张图将延义阁标在崇政殿之西、延和殿之南,大体合理。《事林广记》所载《开封宫城图》(图二)将迩英阁标在延和殿之北,与张图合看,假定迩英阁、延和殿、延义阁自北而南排列,可能比较接近于当时的建筑分布原貌。从流传到今天的史料来看,迩英阁讲读的记载频率更高,关于延义阁经筵活动的记载极少(延义阁较少利用的说明,参第二章)。这里有个有趣的问题值得思考,若史籍所载不误,延义阁是北向坐落的,那么在这里举行经筵的时候,皇帝的座位如何摆放?是否也和延和殿一样,是个坐南朝北的倒坐殿?还是皇帝和讲官东西向相对?总之不会是一般大殿中君向南坐、臣朝北参的情形。另两个场所崇政殿西庑和迩英阁都是东向坐落,皇帝和讲读官的位置,似乎也是东西相对比较合理。

从物理空间来看,仁宗时期的经筵活动地点,从崇政殿固定到迩英、延义二阁,仍然在内朝后殿、便殿区域范围内,和真宗以前的皇帝选择的读书场所既有相近性,也有区别。相近之处在于,崇政殿与迩英、延义二阁都处于比较靠近皇帝生活区的便殿区,经筵活动仍然体现了以皇帝为中心的特质。区别在于,经筵的活动地点得到了固定化,且集中在便殿区的东侧,不再有把研读经典的活动安排在后苑等纯属皇帝私人生活空间的事例。随着经筵制度化步伐的推进,经史讲读活动场所集中在便殿区,并不妨碍这一场合具有公共性和政治性,因为北宋皇帝很多听政、访对活动也安排在便殿区。关键是出于对年幼的仁宗进行教育的需要,使得仁宗初年的日常经筵活动,走向制度化,制度内容由常规的时间、地点和讲读官讲授内容等组成,受到皇太后和大臣们的高度关注,并将这一活动的成果直接与国家治政的成败联系在一起,这样皇帝的学习场所就从原先带有很强私人性的空间变成了一个公共空间,并且带有浓厚的政治意味。在这种情况下,原先只承担教育功能的经筵场域,逐渐被附加上政治功能,也就是顺理成章的事了。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。