《红楼梦》图像研究:从艺术史模式到视觉文化模式

秦剑蓝

摘要:两百多年来的《红楼梦》研究中,图像研究是一个被忽视和研究非常薄弱的领域。个中原因在于文字中心主义思维和艺术史研究模式支配着该领域研究。《红楼梦》图像研究应该突破文字中心主义思维方式和艺术史研究模式。视觉文化理论,是《红楼梦》图像研究一个可行的路径。

关键词:红楼梦 图像研究 艺术史 视觉文化

作者简介:秦剑蓝,男,1977年出生,湖南永州人,文艺学博士,湖南师大文学院教师,研究文学基本理论、语言与图像问题。

如果从晚清李放在《八旗画录》提出“红学”一词开始算起(1),两百多年来,《红楼梦》研究洋洋大观,不仅成为一门显学,而且到今天似已无所不及。无论是曹学、版本学、探佚学、脂学,还是《红楼梦》的思想和艺术研究,两百多年来在一代又一代爱好者和研究者的勘察和开采下,已然是一座资源耗尽的老矿山。这种耗尽状态可能有两个原因:首先,学术的不断推进本身就会导致具体研究对象的不断清晰乃至透明;其次,从理论范式角度,一种理论范式的不断成熟也会导致这一范式下的研究对象的不断成熟。因此,面对一个高度成熟几无学术生长空间的对象,引入一种新的理论范式是一个最具可行性的途径。一种新的理论范式通常意味着一种新的眼光,新的眼光常常带来新的视角和发现。从这一思路出发,本文将对《红楼梦》的图像研究做一个历史考察和理论反思。

一

随着《红楼梦》的面世,《红楼梦》的图像随之产生。这些图像随着各种手抄本不断繁衍,只是因为历史久远,这些个人性绘画已消失于历史的深处。不过我们还是可以找到它们曾经存在过的证据。如乾隆二十四年(1759)脂砚斋在《石头记》庚辰本第二十三回黛玉葬花部分的一则朱笔眉批:“此图欲画之心久矣,誓不遇仙笔不写,恐亵我颦卿故也。”又如畸笏叟于丁亥(1767)夏的朱笔眉批:“丁亥春间,偶识一浙省(新)发,其白描美人,真神品物,甚合余意。奈彼因宦缘所缠无暇,且不能久留都下,未几南行矣。余至今耿耿,怅然之至,恨与阿颦结一笔墨缘之难若此,叹叹。”可见,在《红楼梦》出现后的手抄本时代,因为《红楼梦》强大的艺术魅力《红楼梦》的图像就随之面世了。抄本之后,随着印本的出现,技术的进步使得《红楼梦》图像的流行更为便利,红楼梦的图像开始广泛流行,并且达到了几乎无书不图的程度(2)。不仅附于小说的插图极其繁多,随着《红楼梦》影响的日益扩大,大量以《红楼梦》为题材的图像作品如民间年画、诗笺、刺绣、屏灯、门牌、香烟广告、连环画等亦不断的涌现。20世纪20年代电影引进中国之后,如果从1924年秋民新影片公司将梅兰芳演出的五出戏拍摄剪辑成一部包括《黛玉葬花》在内的两本长的戏曲短片算起,《红楼梦》的各种影视版本在不到一百年的时间在两岸三地竟然达二十多部。完全可以说,伴随小说《红楼梦》而来的,是一个庞大而多样的《红楼梦》图像家族。这一庞大的《红楼梦》图像家族理应不能忽视,它们应该是《红楼梦》研究的一个重要组成部分,是《红楼梦》研究的题中应有之意。这里首先对《红楼梦》的图像研究做一简要的回顾和审视,考察其研究现状。

可以说,在现有的红楼梦研究中,《红楼梦》图像研究是一个被严重忽视的领域。这种被严重忽视表现在相对于浩如烟海的《红楼梦》研究文章,图像研究的文章稀少,成果单薄。具体来说,首先,从基础的资料整理来说,目前尚未有对红楼梦的所有流传于后世的小说插图进行完整收集和整理的成果出现,至于对包括插图、年画、连环画和诗笺等在内的所有《红楼梦》图像的整理和集成的,更是未见;第二,已有的对《红楼梦》图像的研究和分析,不仅数量极少,而且研究的广度和深度远远不够。对《红楼梦》图像资料的整理和集成,目前值得重视的有下述几种:1.全国图书馆文献缩微复制中心编的《古本红楼梦插图绘画集成》:该书共6册,收集了从乾隆五十六年程甲本(初印本)到民国上海石印本《全图增评金玉缘》共40个版本的近三千幅《红楼梦》插图和画像,是目前收集《红楼梦》插图最多最齐全的书籍;2.人民文学出版社2007年出版的《红楼梦古画录》:该书按“板刻插图”、“画家绘本”和“民间艺术”三大类列出了《红楼梦》图画近400余幅,较全面地体现了《红楼梦》图画的基本面貌,“代表了《红楼梦》刻本插图的艺术水准(3)”;3.王树村的《民间珍品图说〈红楼梦〉》:该书最大的特色在于收集了包括年画、诗笺、刺绣、灯屏和窗画等在内的民间《红楼梦》艺术图像,“大都是从未发表的孤本绝品,已是难以再得之物了(4)”;4.《〈红楼梦〉烟标精华》(杜春耕编,北京图书馆出版商2002年版)和《洋画儿:〈红楼梦〉绣像》(鲁忠民编,人民美术出版社2002年版):两书收集了民国期间流行的部分红楼梦“烟标”和香烟广告画。另外,阿英编的《〈红楼梦〉版画集》和《杨柳青〈红楼梦〉年画集》也收集了很多有代表性的《红楼梦》图像。这些图像资料从不同方面呈现了《红楼梦》图像的整体面貌,具有重要价值。但相对于数量庞大的各种《红楼梦》图像,在完整性上还是不够。比如《红楼梦》的各种连环画数量不少,但尚未见有系统的整理;从民国到当代这段时间,相关图像的收集和整理也很少;更主要的,作为图像重要组成部分的各种《红楼梦》影视,在现有的《红楼梦》图像研究中基本是缺席的。以上是就《红楼梦》图像资料的收集和整理而言的,就分析和研究而言,问题可能更加严重。目前对于《红楼梦》的图像研究,阿英、孙逊和张雯等人的研究值得注意。阿英的《漫谈〈红楼梦〉的插图和画册》是《红楼梦》图像研究的第一文。在文中,阿英对《红楼梦》的重要插图和画册做了介绍和评述,并且首次把《红楼梦》的插图分为四大系统,即“以《增评补图〈石头记〉》、《增评补像全图金玉缘》、《增评绘图大观琐录》及《绣像全图金玉缘》为代表的四个体系”。(5)《漫谈》的最大价值在于对《红楼梦》的图像进行了开创性研究,从而把一个为前人忽略的领域呈现在世人眼前。孙逊《〈红楼梦〉绣像、文学和绘画的结缘》一文对《红楼梦》人物绣像进行了整理,把《红楼梦》绣像分为三个系统(6),区别于阿英的四大系统。张雯的《图像与文本之距——清代杨柳青〈红楼梦〉年画对原著的“接受”与“重构”》(7)则对《红楼梦》图画中的重要组成部分杨柳青年画进行了系统整理和细致分析,不仅勾勒了杨柳青《红楼梦》年画的历史面貌,而且还基于美术理论对年画与小说的差别进行了分析,无论在资料上还是一些思路上,都值得参考。另外,静轩的《〈红楼梦〉的插图艺术》对包括当代插图作品在内的《红楼梦》插图进行了概况性介绍。在上述研究中,所涉及的《红楼梦》图像比较有限,基本是那些在研究者眼中艺术价值高的图像,几乎没有对一类图像如插图年画等进行集中分析和研究的,更没有对所有《红楼梦》图像进行总体分析和研究。研究角度限于对图像的形式和内容的评价和某类图像的谱系的研究(这种研究主要是阿英),除了张雯的《图像与文本之距——清代杨柳青〈红楼梦〉年画对原著的“接受”与“重构”》对年画和文本的关系进行了初步的探讨,图像的产生背景、图像与《红楼梦》文本间的关系、图像对于文本的传播与接受的影响等问题鲜有涉及。

高度成熟的红学里,《红楼梦》图像研究的这种不成熟状态的背后原因值得反思。首先,这种不成熟状态是一种根深蒂固的文字中心主义思维的必然结果。相对于图像,文字因为从具体的事物中解脱了出来而向事物的本质迈进,因而在表意上具有更大的灵活性和方便性。作为主要的表意媒介,文字在文化中处于绝对的中心地位,最终形成了一种文字中心主义思维和霸权式“话语的文化”。英国学者斯科特·拉什(Scott Lash)对此进行过细致分析。他发现这种“话语的文化”“认为词语比形象具有优先性”、“赋予文本以极端的重要性”(8)。正因为如此,两百多年来的红学研究聚焦在文本也就可以理解了(9)。因为图像只是文本的衍生品,是外在的,第二性的,所以也是无关紧要的。如果说文字中心主义造成了研究者对图像的严重忽略和遮蔽,那么艺术史的研究范式则是导致《红楼梦》图像研究缺乏广度和深度、止步不前的根本原因。上述阿英等人的《红楼梦》图像研究具有一个共同的特点:基本都是在艺术史的框架内以艺术史的操作模式对《红楼梦》图像进行研究,即在图像史整理的基础上,以“审美”为标准,对图像的形式、色彩、表现手法、艺术风格和审美效果进行分析评判,同时也兼顾对内容的介绍,总体上研究聚焦于形式和内容两点。以阿英的《漫谈〈红楼梦〉的插图和画册》为例,文章按史的顺序,将那些作者认为艺术价值高即富有艺术表现力、能准确传达小说人物性格和精神的,一一列出,加以介绍和评述,同时作者还基于阶级观点对图像内容进行了评价。从艺术史的角度来看,这样的处理堪称标准,而且其学术价值也不容否定。但从艺术价值角度来评价《红楼梦》插图,总体成就不高。这样的处理也会导致一些问题。首先,那些作者认为艺术价值高的自然能进入艺术史的书写,但那些不被作者认可的自然就被淘汰出局,因而可能湮没无闻。其次,在研究方法上,形式/内容的两分法使得原本充满多种阐释可能的对象变得面目单一,整个《红楼梦》的图像研究似乎成了美图史的介绍和评述。最后,因为基于一种终极性的“审美”标准,除了少部分符合这一“审美”标准的图像外,大部分图像都因被认为“非审美”的而被排除在研究对象之外,使得原本作为一个整体存在的对象被人为割裂,这不仅使得研究对象较为片面,而且研究很难深化和拓展。总之,以“审美”作为切入点的艺术史研究模式遮蔽了其他研究维度,也无法把众多非高雅的艺术品的图像如烟标和大众影视等纳入研究视野,因而也无法把各种不同的《红楼梦》图像作为一个整体来进行总体研究,自然更不会关注图像和文字间由臣服、互文、协作、竞争、反抗和压制等构成的复杂关系史。

事实也是如此,自从阿英的《漫谈》发表以来,近半个世纪过去了,《红楼梦》图像研究并没有从根本上突破阿英《漫谈》一文的高度,期间主要的成就体现在《红楼梦》图像的资料整理上,个中原因就在于文字中心主义的思维和传统艺术史研究模式束缚了《红楼梦》图像研究。因此,有必要突破《红楼梦》图像研究中这种文字中心主义思维和艺术史研究模式,使图像研究获得一种新的视野和活力。《红楼梦》的图像研究有必要从艺术史模式走向视觉文化模式。

二

视觉文化理论兴起于20世纪80年代后期,具有鲜明的跨学科特征。这种跨学科特征源于其理论来源极其多样,至少,后结构主义、解构主义、批判理论和文化研究在理论上对视觉文化影响明显,同时,视觉文化的兴起与艺术史、人类学、电影学、比较文学和语言学等学科也多有联系,可以说,视觉文化是多种学科和理论相互遭遇与融合的产物。这种理论出身也使视觉文化理论具有了一种天然的开放性和批判性气质。

首先,视觉文化理论鲜明地反对文字中心主义思维方式。“观看(看、凝视、扫视、观察实践、监督以及视觉快感)可能是与各种阅读形式(破译、解码、阐释等)同样深刻的一个问题,视觉经验或‘视觉读写’可能不能完全用文本的模式来解释。”(10)文字只是人类表意系统中的一种媒介,并不具有天然的第一性。文字无法取代图像在表意和审美创造中的独立意义和独特价值。即使在历史发展中,文字形成了一种支配性地位,但依然不能将图像视为第二性的媒介而排除在视野之外。图像并不仅仅是文字的模仿、再现和补充,图像对文字也有着反抗、抵制、消解以及提升的一面。因此,视觉文化主张把图像与文字作为平等的表意媒介加以审视,反对脱离表意语境和审美事件而先入为主地进行价值判断。

其次,视觉文化对艺术史进行了一种根本性的消解和颠覆。视觉文化对艺术史不加追问和界定就把“艺术”作为一个不言自明的前提加以使用而充满怀疑。当然,的确有不少人在艺术史中对“艺术”进行了定义,试图揭示和规定艺术的本质,但恰恰是这种贯穿始终的本质性“定义”是艺术史大厦摇摇欲坠的根源。“视觉文化拒绝的不是艺术的话语,而是艺术的定义。(11)”在视觉文化看来,艺术和非艺术的边界始终是漂浮的,“艺术”并非一个早已存在于世而等着我们去发现和展出的东西,相反,“艺术”是一个复杂的历史建构。对于“艺术”,“什么是艺术”(what is art)这样的提问方式是值得反省的,真正有效的提问应是“何时是艺术”(when is art)。与这种本质性“艺术”观相适应,在价值论上,艺术史将“审美”视为一种超历史的绝对价值而作为其整个大厦的价值基点。正如有学者所指出的:“它(指艺术史,引者注)不仅围绕着一组被界定为审美的对象而精心加以组织,而且在一个内在的以审美对象为基础的中心内运作,此中心用于复制审美愉悦、精神价值等诸如此类的玩意和感官快乐这样的特定观念。”(12)当审美被作为一种绝对价值而成为艺术史的唯一价值基石时,艺术史这座看起来雄伟巍峨的大厦便难免经常风雨飘摇。在艺术史的建构中,区分是一种重要的手段。艺术/非艺术、审美/非审美、高雅艺术/大众艺术等诸如此类的二元对立是构建艺术史的基础。比如高雅艺术/大众艺术的区分,就能把那些“价值低下”的“大众艺术”排除在艺术史书写的门外。

在艺术史的经典书写模式中,艺术史必然是一个秩序井然、前后连贯、逻辑清晰的封闭体系,这里无一物无来由,无一果无缘起,一切都围绕着“审美”两字和谐共存。似乎艺术史的世界格外纯净,偶然性、相对性、权力和知识生产、审美的历史建构等无法跨进艺术史的疆土。正因为深刻看到了艺术史的知识论层次上的缺陷,视觉文化理论才特别强调一种开放性思维和语境主义研究方式,摆脱艺术/非艺术和审美/非审美之类非此即彼的二元对立思维,以文本间性取代艺术自主性,把艺术和审美作为一种特定的历史建构,在研究中注意权力无处不在的影响,把文本分析、社会分析和文化分析有效结合。

从艺术史研究模式走向视觉文化研究模式,意味着将所有的《红楼梦》图像而不是经过过滤的少量“审美”的图像作为研究对象,在研究过程中不以抽象的“审美”价值来取舍对象,而是关注《红楼梦》小说和《红楼梦》图像具体的复杂历史互动,注意分析过程中视觉、机构、制度、话语和主体之间的互动机制。既关注文本,同时更关注文本的生产过程和运作模式,以及两种模式在相互作用中的微观“事件”。最终,破除艺术史研究中艺术/非艺术、审美/非审美的绝对区分,在历史化和语境化中呈现语言和图像文本的阐释模式以及两者在复杂的互动过程中如何实现“艺术”或“审美”的建构和解构,以及过程中的种种动力因素和作用机制,最终把所有的《红楼梦》图像作为一个整体,研究图像间种种繁衍变异以及文字和图像的复杂历史互动,实现《红楼梦》图像研究的根本突破。

三

《红楼梦》从开始流传于今,二百多年来文本及其各种图像的种种关系构成了一段客观而复杂的历史。本节将以这段历史中的一些典型个案,勾勒这段历史的某些主要趋势。

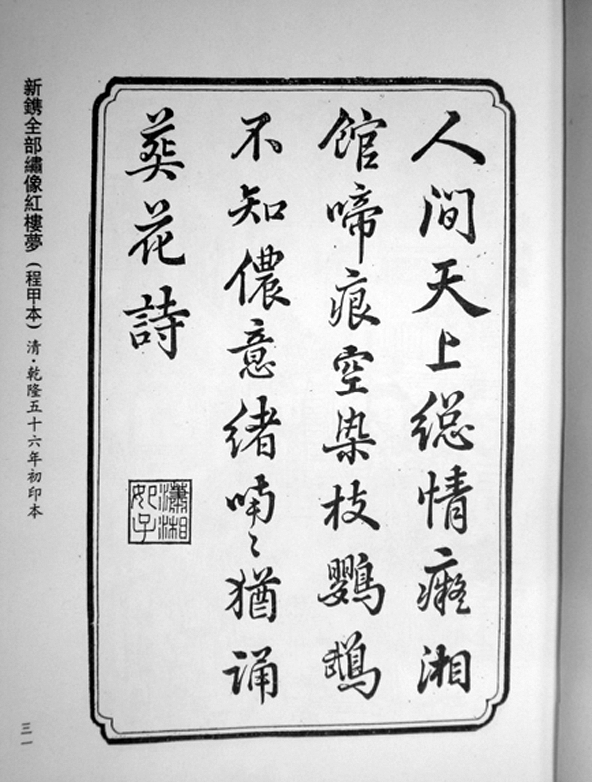

图1 程甲本中的黛玉图。最早的一批《红楼梦》插图

在连环画兴起前,《红楼梦》的各种图像都是静态的单个的图像。这种单个的图像与《红楼梦》文本间,是一种怎样的关系?在此我们选择几张不同的黛玉图像来探讨这种关系。

图2 改琦《红楼梦图咏》的黛玉图

上述三张图像呈现的文字和图像的关系是复杂的:

1.图1出现在文本中,具体位于封面和序言之后,正文之前。图1里左边的文字(“赞”)构成了图像的一个部分,而包含文字的图像又构成了文本(程甲本)的一个部分;图2和图3则是脱离了文本,独立存在。

2.三幅图都毫无例外地表现了文字的强大霸权。这种霸权表现为以下两点。首先,文本是图像的来源,图像模仿和再现文本。因

图3 清代天津杨柳青年画《潇湘清韵》

此,文本在先,图像在后。其次,三幅图里文字具有一种舍我其谁的命名权,这种垄断性的命名权蕴含着一种肯定和否定、消解和建构、规定和引导的巨大潜力。图1、图2和图3都源于文本,它们都是对于文本的模仿和再现。没有文本,也就没有它们。图1直接就置身于文本里,文字成了其身份的基点。离开了文本的支撑,图像将丧失自己的身份。图1如果没有了左边的“赞”和右边图像里左边的“林黛玉”这一命名性文字,那它会是什么呢?这时即使它依然置身于文本中,虽然借着竹、鹦鹉和瘦弱女子来显示自身,但我们只能依稀猜测其所指,但其面目是模糊的、身份是不定的。如果连寄身的文本也没有了,那它马上就陷入一种无根的漂浮状态,而无法确切证明自己是什么。因此,文字赋予了图像生命、存在的身份和唯一性。图2、图3亦如此,离开了文字的命名,图像最多是像什么,而无法是什么。图1里左边的“赞”,更进一步,试图规定和引导其表意和审美路径,扩展其表意和审美空间,同时也折射了文字对图像表意和审美能力的一种不信任感。

3.但模仿和再现不是一种百分百的还原(永远无法做到这点)。因为文字,图像获得了生命、身份和唯一性。但一旦获得生命,图像就具有了自己的逻辑和性格。它并不总是顺着文字的安排和规定去行动:有时它无法达到文字的预先设定目标;有时又抗拒或冲破了文字的预定安排。图1里,即使有翠竹和鹦鹉的衬托,那样一个女子实在距离“林黛玉”甚远。难怪后来者如此抱怨:“自清初以降,虽‘绣像’小说大行,而‘全相’、‘出像’之制几废,其中竟罕有稍具艺术价值者。程伟元刻《红楼梦》,其绣宝哥哥、林妹妹之像,一团俗气,固无论矣。刻工刀法之粗率,雪芹见之,必将痛哭九泉,然亦竟为红学家所欣赏,报刊翻印无已,诚为怪事!(13)”显然“一团俗气”的“林妹妹”图像与“林黛玉”一词形成了某种内在的紧张和疏离。这种紧张和疏离将有怎样的影响、导致怎样的结果呢?文字此时处境尴尬:图像的身份和生命是因为它的出场所获得的,但现在已无法退场。图像以自己的失败羞辱着文字,从而消解着文字的权威,显示着自己的存在。图2里,图像与文字的关系相对图1则比较融洽。图像因文字而获得身份和生命,文字因图像而变得形象可见:图像因自己使间接抽象的文字一跃而成直接可视的形象,虽然这只是无数可能之一种,虽然这种可能会压制其他可能,但形象的和可视的魔力和潜力却由此显现。但图3里,图像借助于文字而出场,但在出场过程中通过把文本的一个瞬间抽取出来,使之脱离原有的世界,这样就有了以自己的逻辑对其进行改造的可能。作为年画,其特定的身份使之具有了一种先天性的自我特质。一般而言,它必须具有喜庆热闹的氛围。今天我们可以看到的杨柳青《红楼梦》年画,绝大部分都是以《红楼梦》中的热闹喜庆场面为题材的,同时对原有场面进行了诸多有意的篡改。

由此可见,在单个的静态的图像里,文字和图像的关系是复杂多元的:文字是图像出场的前提和依据。文字具有命名权,从而赋予图像以身份和唯一性。文字的权威无所不在。但文字也并非无所不能。一旦图像出场获得独立身份,图像便以自己特有的面貌和品质去影响和改变文字,甚至会利用文字来实现和成就自己。

连环画兴起后,连续的动态的图像的出现成为可能。此时,图像与文本的关系发生了怎样的改变?还是以具体连环画文本为例。

与单幅的静止的插图和年画相比,整个16册上千幅的《红楼梦》图像构成了一个独立、连续而具有运动感的图像群。这必然会导致图像与文字关系的变化。首先,相对于单幅图像,上千的图像构成的图像系列完全可能不凭借文字而自足地出场和存在。虽然在本文的对象语境中,文字依然还是图像群的来源,图像群还是对文字的一种再现。但图像的独立性的大大增强却是明显的。图像的独立性和表现力虽然增强,但文字的重要性却未降低。图4里,我们看到,单幅图像里文字的数量不仅没有减少,反而增加了。这是因为叙事的需要。虽然单幅图像也具有叙事功能,但在叙事的广度和深度上却面临诸多限制,要完成一次完整的叙事必须依赖文字的配合,如图3。要表现曲折的行动、复杂的事件和深邃的思想,文字不可缺少。图像的力量的增强并没有必然导致文字和图像关系的紧张。在图4里,文字和图像共享同一个空间,互有分工:文字所实现的对话及其背后的意蕴,是图像所无法实现的;而叙事中动作的过程性和事件的时间性的实现,虽然依然离不开文字,但图像序列已经初步展示了这种可能的潜力;图像就在文字的身旁,将文字背后的那个不可见的事物显现出来。与纯文本相比,这是一种新的混合文本。当然,对于“理想读者”来说,这种图像化(摹本)可能对于原本的精神空间和审美意蕴的再现是远远不够的,甚至还误导和阻碍原本的美学和思想潜力的释放。然而,“理想读者”有多少呢?既然打开了图像化的可能,难道不能不断逼近吗?在连环画里,图像和文字一方都不能成为绝对的主导者。图像和文字在其中发挥的作用主要取决于接受者的具体类型以及文字与图像本身的美学潜力。

图4 黛玉葬花,来自连环画《黛玉葬花》,上海人民美术出版社1981年9月版,共16册。此为其中第4册

相对于静态的单幅图像,动态性、连续性图像的出现,大大增加了图像的叙事潜力和审美创造力,从而为图像在叙事领域大展身手提供了可能。

电影电视的出现,就是图像在叙事领域大展身手的显现。第一部真正意义上的《红楼梦》电影作品应该是1927年上海复旦影片电影公司拍摄的《红楼梦》;同年,上海孔雀影片公司也将《红楼梦》搬上银幕。自此以后,到2010年,两岸三地面世的《红楼梦》影视共达24部。图5至图8,勾勒了其中的几个断面。这应该是中国古典小说中影视化频率的最高记录了。20世纪20年代的电影是默片,虽然依赖说明性的文字,但图像无疑成了电影的主角,显露出了强大的生命力。与绘画不同的是,影视中的画面是真实地存在的,虽然是人为制造的,但它确实就在那(14)。这对文字传统的生杀大权是个巨大的冲击。一个真实存在的图像,文字还可以像以往那样掌握它的生死吗?另外,画面日益表现出的“视觉美学”趋势使得图像获得了一种巨大的征服力。这点依次浏览从1924年到2010年的《红楼梦》影视就可强烈地感觉到。图像不再是文字虔诚的模仿者和再现者,而具有了一种图像文化的逻辑和自我意识。这从各种改编版本对原著的篡改和利用中就能见出。如1977年由张国荣扮演贾宝玉的香港电影《红楼春上春》是一部三级片。虽然如此,但文字在影视中是必不可少的。因为文字依然具有图像所无法取代的功能。这从电影史上默片后来又被有声电影完全取代中得到证明。在影视中,无论是图像还是文字,它们都只是作为这种混合媒介的一个要素而存在,谁也无法取代谁。相反,两者各自发挥自己的优势实现深度融合,这样的文本可能才是最有生命力的。

图5 梅兰芳扮演的黛玉

图6 1927年孔雀影片公司的电影封面

图7 1944年电影《红楼梦》“黛玉葬花”画面。上海中华电影公司,林黛玉由周璇扮演

图8 1987年电视版《红楼梦》“黛玉葬花”画面

从以上分析可知,那些在艺术史模式下被遮蔽的《红楼梦》图像因着视觉文化研究模式的介入得以重新纳入视野,并与那些先前已获得关注的图像一起作为一个整体研究对象,对这些图像的整体研究具有了一种新的阐释空间。从18世纪的插图到20世纪的影视,《红楼梦》呈现了一个完整的图像史过程。这个过程中包含的图像演变的内在逻辑和历史路径、图像与文字的复杂关系等富有研究价值的问题,都源于视觉文化模式这一新的研究范式的引进。

【注释】

(1)红学一词最早见于清代李放的《八旗画录》。其中记载:“光绪初,京朝上大夫尤喜读之(指《红楼梦》),自相矜为红学云。”刚开始这个词具有一种自我调侃的性质。其实,如果把红学理解为研究《红楼梦》的一切学问,那么红学的出现与《红楼梦》的出现应是同步的,脂砚斋应是最早的红学大家。

(2)在写作本文过程中做了一个不完全的统计,200多年间《红楼梦》的插图本共有60多个。

(3)洪振快编:《〈红楼梦〉古画录》,北京:人民文学出版社2007年版,第1页。

(4)王树村:台北:东大图书股份有限公司,民国八十五年,见自序。

(5)阿英:《漫谈〈红楼梦〉的插图和画册》,《文物》,1963年第6期。

(6)孙逊:《〈红楼梦〉绣像、文学和绘画的结缘》,文见《’93中国古代小说国际研讨会论文集》,北京:开明出版社1997年版,第361—363页。

(7)中央美术学院美术学专业博士学位论文,2008年。

(8)Scott Lash,Sociology of Postmodernism,London:Routeldge,1990,p.175.

(9)如果从狭义的红学来看,曹学、版本学、探佚学、脂学等根本就不涉及图像;从广义的红学即一切《红楼梦》的研究来看,对图像的关注和研究也非常薄弱。

(10)W.J.T.米歇尔:《图像理论》,陈永国、胡文征译,北京:北京大学出版社2006年版,第7页。

(11)Michael Ann Holly and Keith Moxey,Art History:Aesthetic:Visual studies,New Haven: Yale University Press,2002,p.xv.

(12)Margaret Dikovitskayo,Visual Culture:The Study of the Visual after the cultural Turn,Cam‐bridge,MA:MIT Press,2005,pp.19—20.

(13)戴不凡:《小说见闻录》,杭州:浙江人民出版社1980年版,第298页。

(14)这里的讨论不考虑虚拟技术。虚拟技术出现后,图像和文字的关系更趋复杂化。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。