吴一平 王 健

(上海财经大学)

一、引 言

创业对于经济增长的重要影响已经得到学术界的一致认同,并且近年来受到越来越广泛的关注(Beugelsdijk and Noorderhaven,2004;李宏彬等,2009)。North(2005)和Baumol(1990)从正式制度视角研究了创业活动,却忽视了非正式制度的重要价值。近年来,许多学者发现,在发展中国家尤其是转型国家,非正式的制度安排特别是社会网络对于创业具有积极影响(如Djankov et al.,2006),而政治网络的重要影响被忽视了。据我们所知,只有Jia和Lan(2013)使用中国的住户调查数据,从父母的公职人员身份这一视角刻画了政治网络,研究了父母的公职人员身份对子女创业的影响。我们试图对目前的文献做出贡献,探讨在前苏联和东欧地区等经济转型国家中,在不同的制度环境下,以体制转型前共产党员身份为代表的政治网络对于创业的有条件影响。

在前苏联和东欧地区转型国家,体制转型前共产党员身份的重要性已经被调研数据所证实。例如,在1993年,俄罗斯80.3%的精英是体制转型前的共产党员,并且2/3的俄罗斯私营企业家是体制转型前的共产党员(Hanley et al.,1995)。既然政治网络如此重要,那么它是如何影响创业的呢?对于转型国家而言,由于在政权更迭时期尚没有建立起完善的制度,企业家会转而寻求非正式制度如政治网络,来减少由于正式制度缺失所带来的不确定性和风险。随着正式制度趋于完善,上述不确定性和风险逐渐降低,政治网络的价值也随之降低。

在研究中,我们使用了欧洲复兴开发银行(EBRD)和世界银行(World Bank)共同完成的2010年转型国家生活调查数据(Life in Tran-sition),此次调查涵盖了前苏联和东欧地区的28个转型国家和地区,以家庭住户为调查对象。我们的研究结果显示,与没有政治网络的人相比,拥有政治网络的群体创业的概率会高出至少5个百分点。我们进一步观察了商业自由化和金融自由化的调节效应,结果显示,随着商业自由化和金融自由化不断提升,政治网络对创业的正面影响逐渐下降;当商业自由化和金融自由化超过一定临界值后,政治网络对创业的正面影响会完全消失。在实证研究中,考虑到可能存在的样本选择偏差、遗漏变量、制度环境与人力资本等个体特征的交互影响,我们分别做了倾向值配对估计、工具变量估计和敏感性检验加以克服和排除。已有的关于社会网络与创业关系的实证文献大多没有考虑社会网络的内生性问题。政治网络和创业可能同时受到遗漏变量的影响,从而导致政治网络变量的内生性。我们采用倾向值配对(propensity score matching)和工具变量的方法来缓解上述问题。

二、制度背景与理论假说

精英复制理论强调体制转型前的政治精英利用个人拥有的政治网来积累资产,转变为新的精英群体(Hankiss,1990;Staniszkis,1991)。即使经历了体制转型,这些政治精英依然保持较高的社会政治地位。已有的调查数据显示,1993年,俄罗斯80%以上的政治精英在体制转型之前(以1991年为节点加以统计)已经是政治精英,而波兰和匈牙利的这一比例约为57%(以1989年为节点加以统计)(Szelenyi and Szele-nyi,1995)。在转型国家,政治精英擅长通过政治网络拉关系(Ledeneva,2006),进而以较低价格获得国有资产、银行信贷等生产要素以及优先获得市场信息,而这些都是创业成功的关键因素(Hankiss,1990;Stanisz-kis,1991)。Kryshtanovskaya(1995)对1992—1993年俄罗斯100家最大的民营企业的创办者进行了调查,结果显示,20%的企业家是前苏联产业部官员、国务委员和大型国有企业领导,17%企业家是共青团员。俄罗斯许多新兴的企业家都来自原苏联工业企业的高级领导层(科茨、威尔,2008)。上述案例表明,前共产党员成为企业家的途径有两种:前共产党员家庭利用体制转型前所积累的政治网络关系,帮助家庭成员创业;前共产党员家庭成员是原国有企业的管理层,在私有化过程中这些管理层成了企业的大股东,于是就成了企业家。因此,我们提出本文第一个待检验假说:

假说1 在前苏联和东欧转型国家,以体制转型前共产党员身份为代表的政治网络对创业有显著的促进作用。

在前苏联和东欧转型国家,政府体系内存在严重的官僚主义现象,比如难以获得官方的经营许可(Blackburn and Sarmah,2006),这增加了企业的经营成本。因此企业必须花费大量的时间和精力与各类政府管理机构打交道。大量的经验研究也证实了官僚主义对于创业的危害。Kaufman(1997)的研究显示,乌克兰64%的受访企业承认,为了克服官僚主义的不利影响而支付了贿赂。拥有政治网络的个人和政府官员已经建立了良好关系,因此在创业活动中可以避免官僚主义的不利影响。随着这些国家逐步推进政府体制改革,高效率的政府机构会减少对市场的干预,这意味着该国的商业自由化程度在不断提升。随着商业自由化程度不断提高,官僚主义所产生的高额成本将逐渐下降。因此,政治网络对于创业的正面影响会不断降低。因此,我们提出本文第二个待检验假说:

假说2 随着商业自由化程度逐渐上升,政治网络对创业的正面影响将逐渐减弱。

转型时期,政治精英可以利用自身的政治网络关系获得银行信贷等生产要素。但是,随着转型国家金融自由化程度不断提高,银行业竞争逐渐加剧,政府对金融机构的干预逐渐减弱。不断完善的金融体系有利于创业者获取银行信贷并用于投资。随着金融自由化程度逐渐提升,趋于自由竞争的金融市场可以显著提高创业者与投资者之间的匹配程度,解决创业者所面临的融资困境。这样一来,政治网络对于创业的影响将逐渐降低。因此,我们提出本文第三个待检验假说:

假说3 随着金融自由化程度逐渐上升,政治网络对于创业的正面影响会逐渐减弱。

三、数据和变量

本研究所使用的数据来自转型国家生活调查(Life in Transition),该调查是由欧洲复兴开发银行(EBRD)和世界银行(World Bank)于2010年联合进行的。调查范围涵盖了前苏联和东欧28个转型国家,包括33 360名受访者,约占2010年受调查国家总人口的0.007%。该调查基于随机抽样的方法,从各国18岁及以上的居民选取样本。

因变量“创业”是根据以下问题设计的:“你曾经创业过吗?”我们采用虚拟变量“曾经创业”来度量创业(刘鹏程等,2013)。关键性的解释变量是“政治网络”和“制度环境”。由于父母的政治网络可能有利于子女创业(Jia and Lan,2013),因此我们采用家庭成员(父亲、母亲和受访者本人)中至少有一人为体制转型前共产党员来度量政治网络。我们采用传统基金会和《华尔街日报》测算的各国经济自由化指数来度量制度环境[2],与创业有关的包括商业自由化和金融自由化。上述自由化指数越高,表明该国的制度环境越好。从1995年开始,传统基金会和《华尔街日报》提供相对完整的转型国家经济自由化指数;进一步考虑到制度环境的稳定性,我们使用1995—2000年经济自由化指数的均值度量制度环境。

影响创业的个体和国家特征在计量模型中也被控制。与个体特征相关的变量包括年龄(Blanchflower and Oswald,2007;马光荣、杨恩艳,2011)、性别(Blanchflower and Oswald,2007;刘鹏程等,2013)、婚姻(Jia and Lan,2013)、人力资本(Jia and Lan,2013)、风险偏好(Djankov et al.,2006)、宗教信仰(Djankov et al.,2005)、父母的人力资本(Djankov et al.,2005,2006);与国家特征相关的变量包括人均GDP(赵向阳等,2012)、开放度(Jia and Lan,2013)和政府规模(Jia and Lan,2013)。

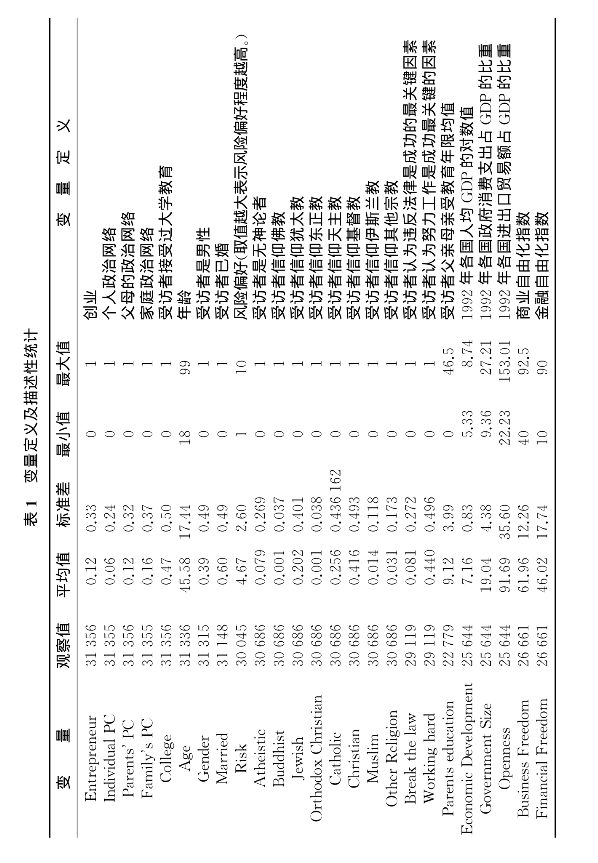

表1列出了相关变量的简单统计指标。被解释变量创业的均值是0.12,这表明12%的前苏联和东欧转型国家转型国家居民曾经创业。数据显示,6%在体制转型前是共产党员,12%其父母在体制转型前是共产党员。进一步来看,如果将个体与父母的共产党员身份加总来计算家庭政治网络,这一比例上升至16%。在我们的样本中,47%的居民接受过大学教育;平均而言,居民处于中等风险偏好程度;父母的平均教育年限为10年;对于宗教信仰而言,信仰基督教的人数相对较多,约占总人数的41.6%,其次为天主教25.6%和犹太教20.2%;无神论者约占7.9%。

四、实证结果

(一)政治网络与创业

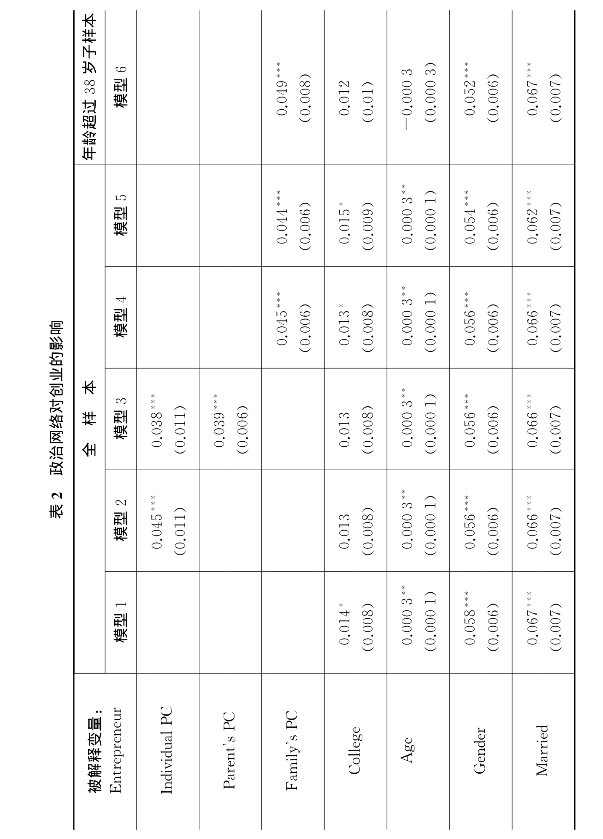

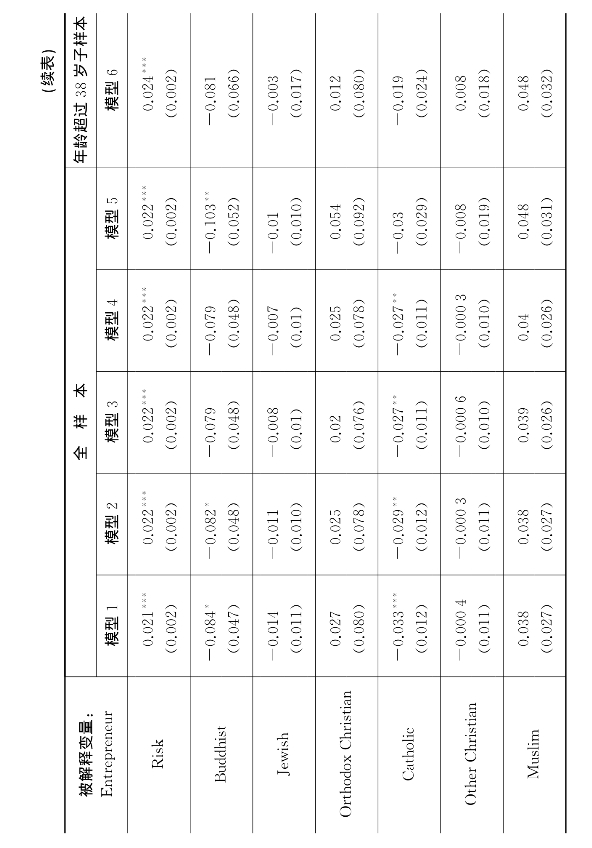

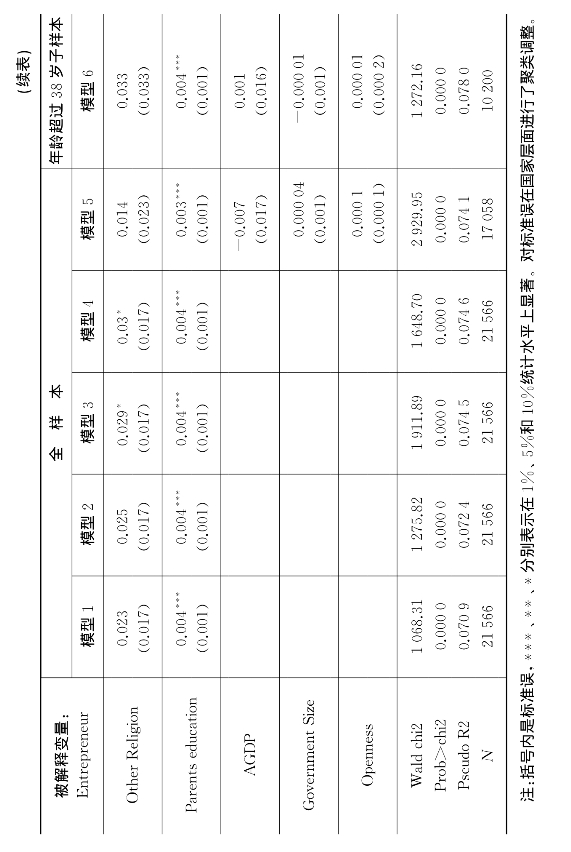

在实证研究策略上,我们采用Probit模型进行估计。考虑到一国内部的居民之间存在的相关性,我们对估计结果的标准误在国家层面进行了聚类处理,我们已经对Probit模型估计系数计算了边际效应。政治网络与创业的初步回归结果(表2)显示,如果家庭成员在体制转型前是共产党员,那么个人创业的可能性会增加4.5个百分点。当进一步控制国家特征变量和选择38岁以上年龄子样本后,政治网络对创业的影响没有显著变化。我们的回归结果支持了假说1,这表明体制转型前的政治精英身份在转型之后依然发挥作用。

对于其他控制变量,我们发现,与女性相比,男性创业的可能性高出5个百分点;已婚群体创业的可能性会高出6个百分点;偏好风险的群体更可能创业,具体而言,当风险偏好增加1个单位,创业的可能性会增加2个百分点,这符合企业家更愿意冒险的特点;宗教信仰对于创业没有显著影响,这与Djankov等(2005)的发现相同;父母受教育程度对创业具有显著影响,父母受教育年限每增加1年,创业的可能性会增加0.4个百分点。

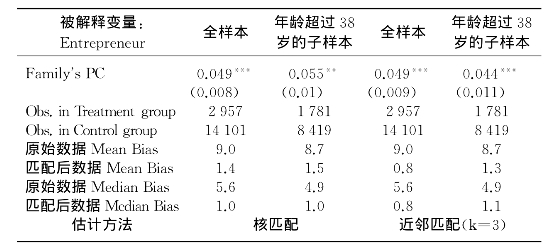

虽然我们的实证结果显示,政治网络与创业之间存在显著的正相关关系。但是,如果政治网络和创业同时受到遗漏变量的影响,那么上述估计结果就是有偏的。尽管消除内生性偏误是相当困难的,但是我们试图采用倾向值配对的方法来缓解这一问题(Heckman et al.,1998)。我们使用倾向值将有政治网络和没有政治网络的个体加以配对,进而采用核匹配(kernel matching)和近邻匹配(neighbor matching)的方法估计上述两组群体之间的平均差距。倾向值是利用Probit模型来估计的,估计的结果见表3。我们发现,与Probit模型的估计结果相比,系数没有显著变化;与没有政治网络的群体相比,拥有政治网络的更可能会创业。接着,我们进一步对估计结果进行了平衡性检验,以保证倾向值匹配方法的使用安全性。平衡性检验的结果显示,匹配后变量的标准化偏差均值小于10%;对比匹配前的结果,匹配后变量的标准化偏差均值大幅缩小。

表3 倾向值配对估计结果

注:括号内是标准误,***表示在1%统计水平上显著。

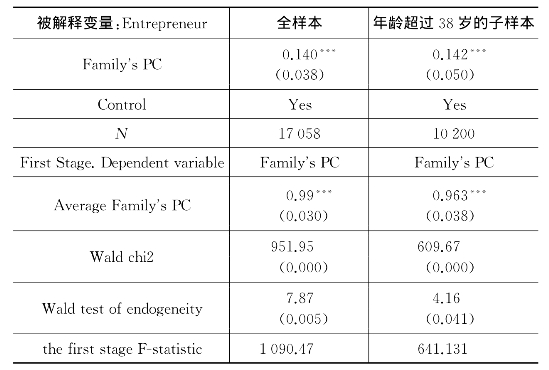

我们进一步采用工具变量方法(IV-Probit)对模型可能存在的遗漏变量所导致的内生性问题加以解决。由于样本中每一个国家包含了不同地区,我们采用每一地区[3]前共产党员比例(Average Family’s PC)作为政治网络的工具变量。一般来说,在一个党员比例较高的地区,个人成为党员的概率会相对较高,这反映了外部环境对个体的影响,但地区共产党员比例并不会对个人创业产生直接影响。表4报告了IV-Probit的估计结果,内生性检验的Wald检验值表明,模型估计存在内生性问题,应该使用IV-Probit估计模型,以获得一致有效的估计结果;第一阶段的F统计值大于10,这表明模型不存在弱工具变量问题。根据表5的估计结果,与Probit模型的估计结果相比,系数显著变大,这表明使用Probit模型会低估政治网络的影响。如果家庭成员在体制转型前是共产党员,那么个人创业的可能性会增加14个百分点。

表4 工具变量估计结果

注:括号内是标准误,***表示在1%统计水平上显著。“Controls”包含了与表4第6列相同的控制变量。对标准误在国家层面进行了聚类调整。

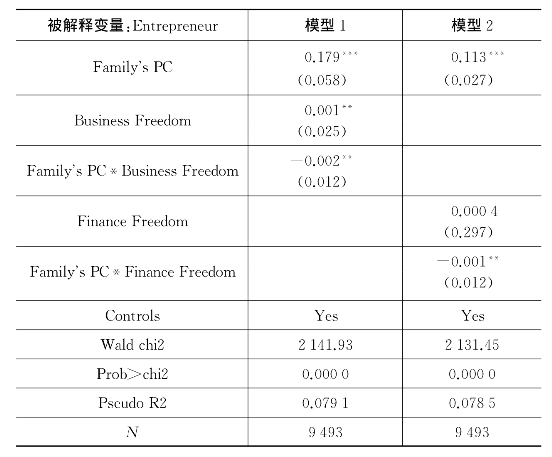

(二)制度质量的调节效应

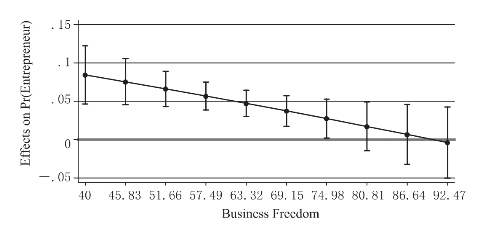

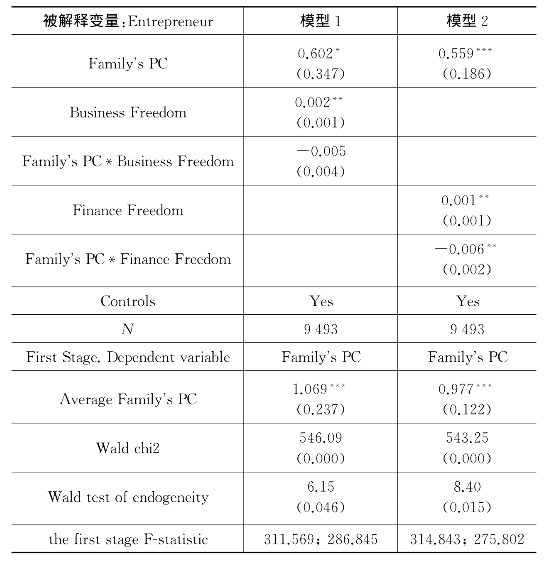

在不同的制度环境下,政治网络对创业影响的回归结果见表5。假说2认为,随着商业自由化程度不断加强,政治网络对创业的正面影响将会逐渐减弱。模型1的回归结果支持假说2。我们在模型1中引入商业自由化以及商业自由化与政治网络的交互项。结果显示,随着商业自由化程度不断提升,政治网络对创业的正面影响在逐渐减弱。图1展示的是有政治网络和没有政治网络的个体从事创业活动的概率差值。横轴是商业自由化程度,纵轴是有政治网络和没有政治网络从事创业活动的概率差值。如果95%置信区间的上下界都是0水平线的上方或下方,那么上述差值就是显著的(Fredrikssona and Svensson,2003)。我们发现,随着商业自由化程度逐渐增强,政治网络对创业的影响逐渐下降;更为重要的是,当商业自由化小于74.98时,政治网络对创业的影响才是正向显著的;当超过这一临界值时,政治网络对创业没有显著影响。前苏联与东欧转型国家通过政治体制改革,减少了政府过度干预经济的行为,企业经营成本也因而不断下降。总之,不断提升的商业自由化为企业家营造一个更为公平竞争的市场环境,政治网络的价值因而逐渐降低。

表5 制度环境、政治网络与创业

注:括号内是标准误,***、**分别表示在1%和5%统计水平上显著。在估计中,对标准误在国家层面进行了聚类调整。“Controls”包含了与表4第6列相同的控制变量。对标准误在国家层面进行了聚类调整。

图1 随着商业自由化程度的提升,政治网络对创业的影响

我们进一步检验假说3。在模型2中,我们引入了金融自由化以及金融自由化与政治网络的交互项。结果显示,随着金融自由化程度不断提升,政治网络对创业的正面影响在逐渐减弱。图2展示的是政治网络对创业的有条件影响。我们发现,只有当金融自由化小于63.28时,政治网络对创业具有显著的正面影响。我们的图示和回归结果支持了假说3。前苏联与东欧转型国家通过金融体系改革,不断增强银行业竞争以削弱政府对金融市场的干预,从而弱化政治网络在信贷市场中的影响。

图2 随着金融自由化程度的提升,政治网络对创业的影响

考虑到政治网络这一变量可能是内生的,我们进一步采用工具变量方法(IV-Probit)对模型进行估计。具体来说,我们分别采用地区共产党员比例、地区共产党员比例与商业自由化的交互相、地区共产党员比例与金融自由化的交互相作为政治网络、政治网络与商业自由化的交互相、政治网络与金融自由化的交互相的工具变量。表6的估计结果,在模型1中,政治网络对创业产生了显著的正面影响,但是商业自由化对政治网络效应的削弱作用并不显著;在模型2中,随着金融自由化程度不断提升,政治网络对创业的正面影响在逐渐减弱。总之,随着以金融自由化为代表的制度环境不断完善,政治网络对于个体创业的促进作用将会逐渐消失。

表6 工具变量估计结果

注:括号内是标准误,***表示在1%统计水平上显著。“Controls”包含了与表4第6列相同的控制变量。对标准误在国家层面进行了聚类调整。

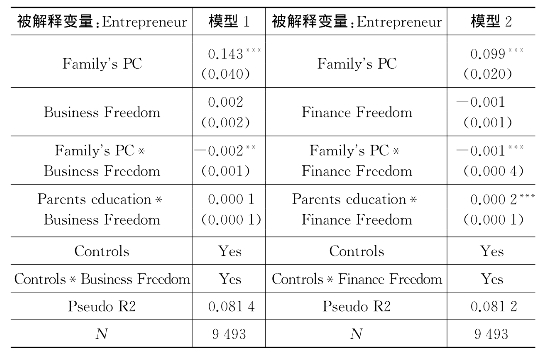

(三)敏感性检验

关于创业的实证文献指出,父母的人力资本、风险偏好等个体特征都会影响创业(如Djankov et al.,2005,2006)。我们的研究显示,制度环境的提升可以削弱政治网络的正面影响,但是不能确定它是否对人力资本等特征具有同等影响,为此我们进一步控制了个体特征与制度环境的交互项估计结果见表7。我们发现,即使控制了其他个体特征与制度环境的交互项,政治网络与制度环境的交互项依然显著为负。更为重要的是,其他个体特征与制度环境的交互项基本是不显著的。

表7 敏感性检验

注:括号内是标准误,***、**、*分别表示在1%、5%和10%统计水平上显著。在估计中,对标准误进行了国家层面的聚类调整。“Controls”表示该模型包含了与表4第6列相同的控制变量,“Controls*Business Freedom,Con-trols*Finance*Freedom”表示该模型包含了控制变量与商业自由化指数以及金融自由化指数的交互项。对标准误在国家层面进行了聚类调整。

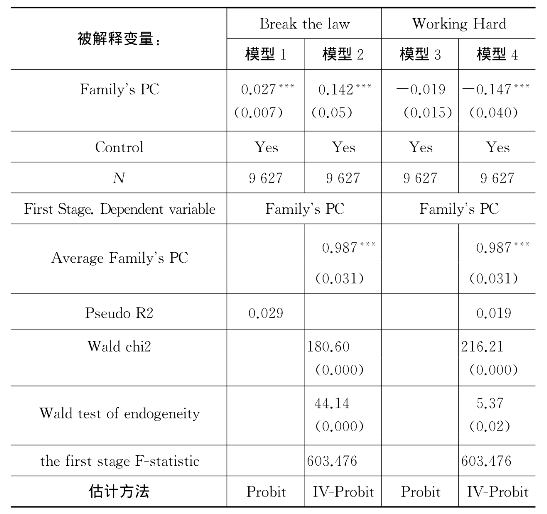

(四)政治网络影响创业的渠道分析

正如假说1所述,在前苏联与东欧转型国家中,拥有政治网络的创业者通过拉关系来获取资源,而这些行为只有在制度不完善的条件下才可能发挥效用。在这些国家,由于市场体制和法律制度均不完善,拥有政治网络的人由于拥有较为强大的关系网络,因此有能力去利用法律漏洞(比如贿赂官员和拉关系)来获得稀缺资源,而这对于创业是非常重要的。因此,拥有政治网络的人会认为,违反法律是成功的关键因素。相应地,如果利用法律漏洞可以获得成功,那么努力工作的影响就不重要了,换句话说,这些拥有政治网络的人并不认为通过努力工作可以获得成功。通过查阅问卷,我们发现了下列问题:“违反法律是成功的最重要因素吗?”“努力工作是成功的最重要因素吗?”备选答案是“是”和“否”。我们针对这一问题构建了两个虚拟变量:违反法律,如果受访者认为违反法律是成功的最重要因素,那么该虚拟变量取1,否则为0;努力工作,如果受访者认为努力工作是成功的最重要因素,那么该虚拟变量取1,否则为0。我们选取了年龄在38岁以上的曾经创业的受访者样本,分别采用了probit模型和工具变量法(IV-probit)检验政治网络对违反法律和努力工作的影响,表8提供了相应的回归结果。我们发现,拥有政治网络的创业者更可能认为违反法律是成功的最重要因素,而努力工作不是成功最重要的因素。这表明,他们正是利用法律漏洞和制度不完善的特点来获得公共资源,而这些资源对于创业是至关重要的。但是,随着制度环境的逐步完善,拥有政治网络的创业者通过违反法律以获得公共资源的可能性会逐渐减小。

表8 个体对于成功决定因素的评判

注:括号内是标准误,**、*分别表示在5%和10%统计水平上显著。在估计中,对标准误进行了国家层面的聚类调整。“Controls”包含了与表4第6列相同的控制变量。对标准误在国家层面进行了聚类调整。

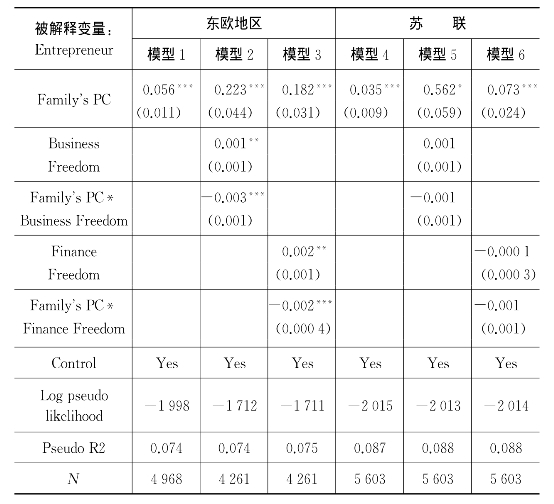

五、稳健性检验

东欧地区从1989年开始体制转型,而苏联则从1991年开始体制转型。考虑到转型时间的差异,有必要将两类国家加以分离,分别检验政治网络的影响。表9报告了这两类国家子样本的回归结果,其中模型1—3是东欧国家样本的估计结果,而模型4—6是苏联样本的估计结果。估计结果显示,无论是东欧地区,还是苏联,政治网络对创业都具有显著的正面影响,但是政治网络在东欧地区的影响高于苏联。我们认为,由于苏联采取的是激进式改革,对政治网络的破坏作用相对较大,因此政治网络在该地区对创业的影响相对较小;而东欧地区部分国家采取的是渐进式改革,政治网络所受破坏相对较小,因而它对创业的影响相对较大。随着制度环境的改善,政治网络对创业的正面影响会不断下降,这一规律在两类国家中都存在。

表9 稳健性检验:东欧地区与苏联

注:括号内为标准误,***、**和*分别表示1%、5%和10%水平上显著。在估计中,对标准误进行了国家层面的聚类调整。“Controls”包含了与表4第6列相同的控制变量。对标准误在国家层面进行了聚类调整。

六、结 论

我们的研究发现,无论是在东欧地区还是苏联转型国家,以体制转型前的产党员身份为代表的政治网络对创业都具有显著的正面影响。更为重要的是,政治网络的正面影响取决于制度环境。具体来说,我们以商业自由化和金融自由化来度量制度环境,通过实证研究发现,只有当制度环境处于较差水平时,政治网络才能对创业产生正面显著影响;而随着制度环境不断改善,政治网络的正面影响会逐渐下降直至消失。我们还发现了,拥有政治网络的创业者更倾向于通过违反法律的方式获得资源,并不认为通过努力工作可以获得成功;但是,随着制度环境的逐步完善,拥有政治网络的创业者通过违反法律以获得公共资源的可能性会逐渐减小。因此我们认为,首先,在前苏联和东欧地区,即使经历了体制转型,体制转型前的政治网络依然可以发挥作用。这一方面说明这些转型国家的改革并不彻底,另一方面说明政治网络的影响具有较强的持续性,不是短时期的激进式改革可以消除的。其次,政治网络可以显著地影响创业,反映出在这些转型国家中,政治网络的不平等将会导致经济地位的不平等。要解决这一问题,只有通过持续而有效的制度改革,比如通过改革官僚主义作风进而提高商业自由化水平以及加强金融体制改革以改善融资环境,才能够逐渐减少政治网络的不良影响。最后,企业家所特有的创业精神不仅对微观企业的发展发挥了决定性影响,而且对于经济增长也极为重要。

参考文献

道格拉斯·诺思:《理解经济变迁过程》,中国人民大学出版社2008年版。

大卫·科茨、弗雷德·威尔:《来自上层的革命——苏联体制的终结》,中国人民大学出版社2008年版。

李宏彬、李杏等:《企业家的创业与创新精神对中国经济增长的影响》,《经济研究》2009年第10期。

林南、张磊:《社会资本——关于社会结构与行动的理论》,上海人民出版社2005年版。

刘鹏程、李磊、王小洁:《企业家精神的性别差异——基于创业动机视角的研究》,《管理世界》2013年第8期。

马光荣、杨恩艳:《社会网络、非正规金融与创业》,《经济研究》2011年第3期。

赵向阳、李海、Andreas Rauch:《创业活动的国家(地区)差异:文化与国家(地区)经济发展水平的交互作用》,《管理世界》2012年第8期。

Baumol,W.,1990,“Entrepreneurship:productive,unproductive,and de-structive”,Journal of Political Economy,98(5).

Beugelsdijk S.and Noorderhaven N.,2004,“Entrepreneurial Attitude and Economic Growth:A Cross of section of 54 Regions”,Annals of Regional Sci-ence,38(2).

Blackburn K.and R.Sarmah,2006,“Red tape,corruption and finance”,Discussion Paper no.82 University of Manchester,Manchester.

Blanchflower David G.,and Andrew J.Oswald,2007,“What Makes a Young Entrepreneur?”,IZA Discussion Paper,No.3139.

Djankov,Simeon,Edward Miguel,Yingyi Qian,Gerard Roland,and Eka-terina Zhuravskaya,2005,“Who Are Russia’s Entrepreneurs?”,Journal of the European Economic Association,Papers and Proceedings,3(2—3).

Djankov,Simeon,Yingyi Qian,Gérard Roland and Ekaterina Zhuravskaya,2006,“Who Are China’s Entrepreneurs?”,The American Economic Review,96(2).

Fredrikssona,P.G.,and Svensson,J.,2003,“Political instability,corrup-tion and policy formation:The case of environmental policy”,Journal of Public Economics,87.

Guryev Sergei and Zhuravskaya Ekaterina,2009,“(Un)Happiness in Transition.”Journal of Economic Perspectives,23(2).

Hankiss Elemer,1990,East European Alternatives,Oxford University Press.

Hanley Eric,Natasha Yershova,and Richard Anderson,1995,“Russia—Old wine in a new bottle?The circulation and reproduction of Russian elites,1983—1993”,Theory and Society,24.

Heckman,J.J.,I.,Ichimura,and P.E.Todd,1998,“Matching as an Econometric Evaluation Estimator,”Review of Economic Studies,65.

Jia,Ruixue and Lan Xiaohuan,2013,“Red Capitalism:Cadre Parents and Entrepreneurial Children in China”,Working Paper,http://2013.ckgsb.com/userfiles/doc/lan_entrepreneur_jmp2.pdf.

Kaufmann Daniel,1997,“The Missing Pillar of a Growth Strategy for Ukraine:Institutional and Policy Reforms for Private Sector Development”,in Ukraine:Accelerating the Transition to Market,ed.P.Cornelius and P.Lenain,International Monetary Fund:Washington,D.C.

Kryshtanovskaya,Olga,1995,“Transformation of the Old Nomenklatura into a New Russian Elite,”Sociological Research,34(6),6—26.

Ledeneva,Alena,2006,How Russia Really Works:The Informal Prac-tices that Shaped Post-Soviet Politics and Business,Ithaca:Cornell University Press.

Li,H.,Meng,L.,Wang,Q.,and Zhou,Li-An,2008,“Political connec-tions,financing and firm performance:Evidence from Chinese private firms”,Journal of Development Economics,87.

North,D.C.,2005,Understanding the Process of Economic Change,Prince-ton University Press.

Staniszkis Jadwiga,1991,The Dynamics of a Breakthrough in Eastern Europe,Berkeley:University of California Press,38—69.

Szelenyi,Ivanand Szonja Szelenyi,1995,“Circulation or reproduction of elites during the postcommunist transformation of Eastern Europe”,Theory and Society,24.

Walder,A.G.,and Zhao,L.,2006,“Political office and household wealth:ruralChina in the Deng Era”,China Quarterly,186.

【注释】

[1]本文得到了国家社会科学基金重大项目(14ZDA021)、浙江省哲学社会科学基金(11ZJQN024YB)和浙江省自然科学基金(LY13G030011)的资助。

[2]该指标的详细信息可以查看:http://www.heritage.org/index/。

[3]调查样本分布在421个地区,这里的地区相当于中国的地级市。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。