三、娃哈哈与达能各个阶段关系风险分析

很多专家都强调娃哈哈与达能联盟过程中的纠纷问题是一个“法律风险”失控导致的问题,但是作者认为在法律之外,“达娃案例”更为重要的意义在于“关系风险,即如何识别和控制跨国合作伙伴的机会主义行为,包括“垄断性合资”(例如达能与正广和的合资)、“恶性并购”(FAG并购合资伙伴“西北轴承”)等。“关系风险”涵盖了更多方面的问题,即从联盟的伙伴选择之始,一直延续到联盟的运营和绩效考核。希望从这个案例获得一些如何识别、防范和控制跨国合资过程中的关系风险的启示,这个风险很有可能最终导致一个民族企业的灭亡,乐百氏就是一个很好的例子。

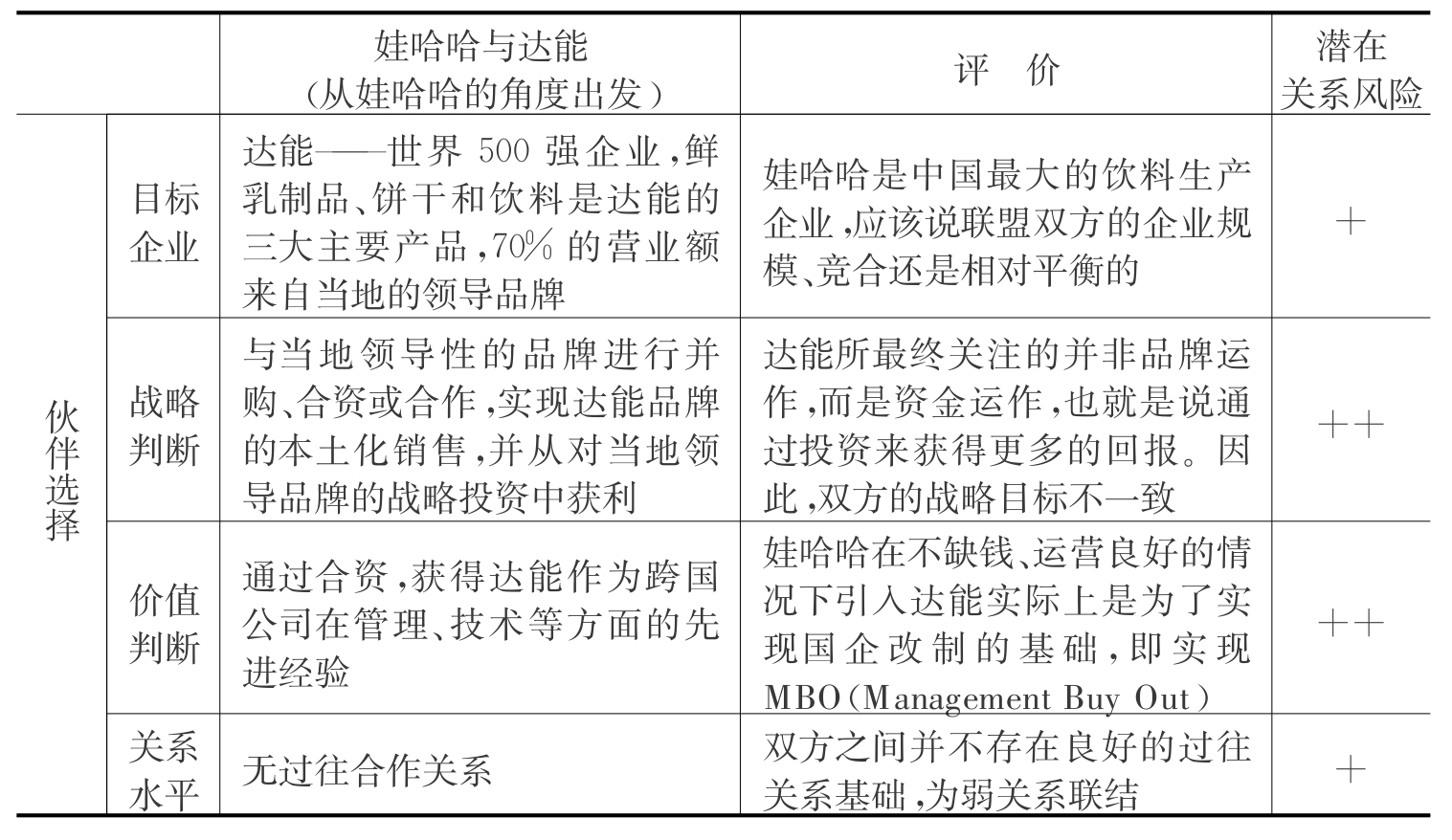

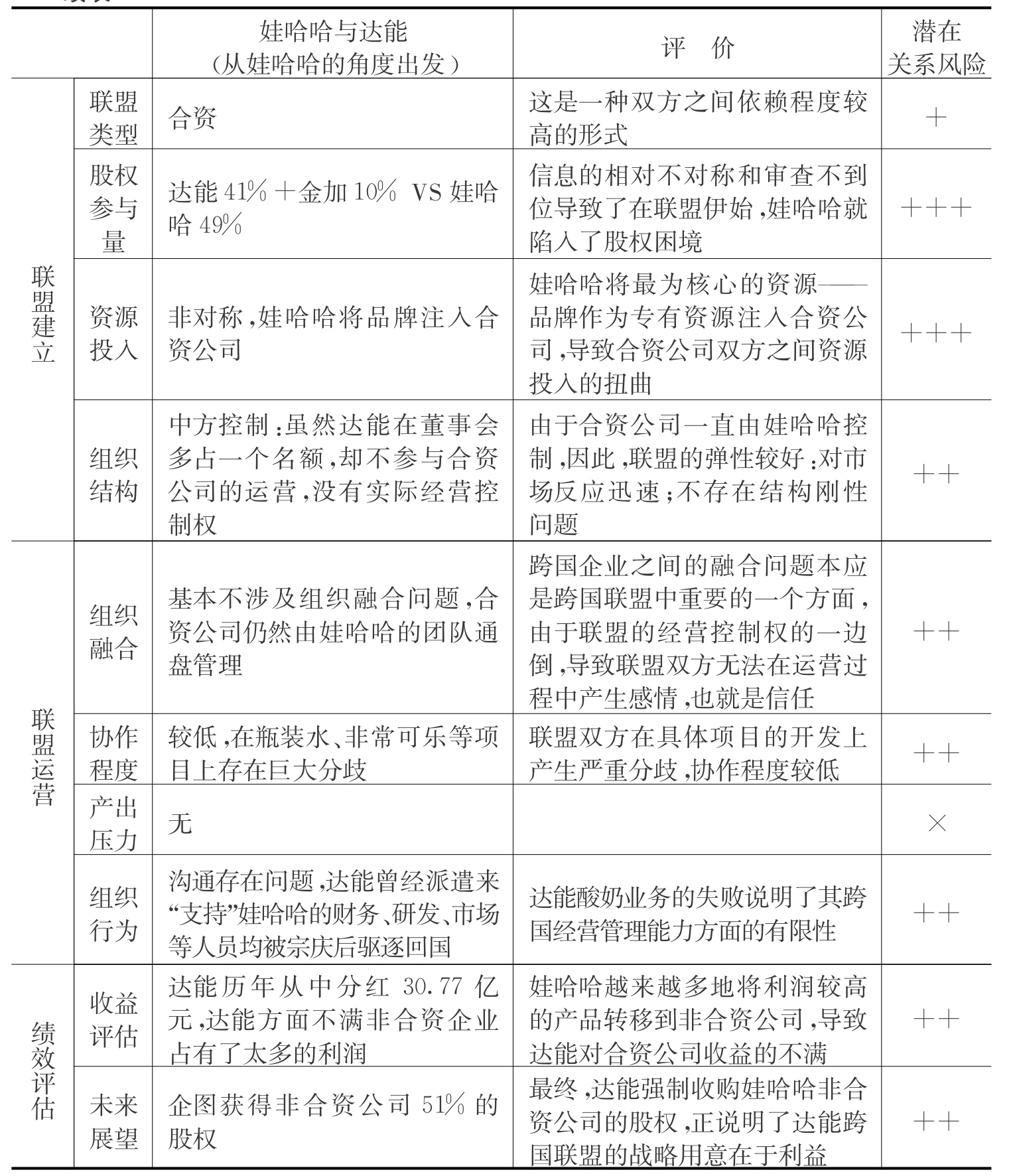

娃哈哈与达能案例的特点在于两者已经合作了12年,虽然中间产生过诸多不愉快,但是合作仍然继续着。根据不同阶段的划分,对该跨国联盟中不同阶段所表现出来的关系风险做出了概略性分析(见表5-2)。

表5-2 娃哈哈与达能不同阶段关系风险分析

续表

注:+的多少表示关系风险的表现强度,越多则表明关系风险的可能性越大越严重;×表示基本不会由此产生关系风险。

下面结合以上的三个阶段,作进一步分析。

1.陷阱期

与中国的企业不同,跨国公司拥有丰富的国际合作经验,不仅从战略选择或是战术运用上,它们都具备更高的水平和实力,因此,完全有理由相信达能与娃哈哈的联盟是有备而来。从娃哈哈和达能开始接触到联盟的最终建立,现在回过头来看,达能一共设下了两个陷阱,而这两个陷阱正是双方目前最大的争议所在。

陷阱1 股权陷阱

在合资公司建立初始,娃哈哈持股49%,达能持股41%,百富勤持股10%,这中间看似娃哈哈是大股东,但实际上在合资协议签订时,这一方式已经改成了由百富勤与达能在新加坡组建的金加投资公司投入,形成娃哈哈占49%,金加占51%的合资公司。那么为什么当时宗庆后明知道自己在股权上失利的情况下,还是同意了这一协定呢?在1997年香港金融风暴过后,百富勤破产倒闭,并把自己持有的10%的股份在娃哈哈不知情的情况下转让给了达能,从而使得达能一跃成为娃哈哈合资公司的第一大股东。那么,百富勤是不是从一开始就是达能的一步棋呢,也就是说即便不出现金融危机,达能也注定是要成为合资公司的大股东?

为了解决这两个问题,就要从表5-2的分析中入手:

首先,达能作为一家世界500强的跨国公司,它70%的业绩来自于当地的领导品牌,而非自有品牌。这就决定了它在中国同样也是采取与中国的领导品牌合作的战略。从进入中国市场以来,达能分别与光明、娃哈哈、乐百氏、正广和、蒙牛、汇源等多家中国领先饮料企业合作,这中间还直接导致了两个知名品牌(乐百氏和正广和)的消失。因此,达能与娃哈哈合作的目的就在于获得更多的收益,特别是当达能诸多在华投资失败,而娃哈哈则越做越大的时候,娃哈哈对于达能的利益诱惑就更大了。正是控股权的获得使得达能在日后强制收购娃哈哈非合资公司的时候能够如此理直气壮。由此可见,股权参与量及联盟的战略判断是影响关系风险的重要因素。

其次,娃哈哈在联盟的初始就应该已经认识到双方力量在股权上的分配,但是为什么娃哈哈在当时不缺钱的状况下还是许可了呢?这就涉及达能对于娃哈哈来说的价值问题。虽然说,宗庆后声称达能的进入是为了加快娃哈哈的发展,但是事实上对于他来说更为重要的是为了日后的MBO做准备,是为了实现从一家国有企业到合资企业的改变,因为通过资本运作可以使改制变得简单。而达能正是利用了宗庆后的这一需求,布下了一个让宗庆后现在想来后悔不及的陷阱。这一价值判断的扭曲间接地导致了达娃纷争的产生。

再次,百富勤在娃哈哈不知情的情况下将10%的股份转让给了达能,宗庆后在随后称之为陷阱,但这事实上却非也。因为宗庆后应当从一开始就已认清金加跟达能之间的关系,百富勤转让股份完全是达能计划之中的一步棋。所以这个陷阱只能称之为宗庆后默认的陷阱罢了,或者说宗庆后明明看到了陷阱却大意忽略了。这家注册在新加坡的金加公司,其实在成立之初就被达能控股了70%,香港百富勤只控股了30%,这意味着达能从一开始就实际控制了娃哈哈,即使后来百富勤不把股份转让给达能,达能控制的局面也不会改变。从达能一个熟练的资本操作者的角度出发,百富勤的存在完全是它计划中的一个部分。从中能够认识到娃哈哈和达能今日的冲突并不能完全怪罪于达能的“阴险”,宗庆后也应当为自己当初的利益选择付出代价。

陷阱2 商标陷阱

早在1996年,娃哈哈和达能双方就签订了一份《商标转让协议》。由于明知娃哈哈的商标转让无法通过商标局的审核,达能就要求签署两个内容完全不一致的商标许可协议:一个送交商标局备案,另一个实际执行。送交备案的合同对中方没有限制性条款,而按照执行约定,娃哈哈集团将“娃哈哈”商标转让给合资公司,这就是广为流传的“阴阳合同”。

1999年双方签订了《商标使用许可合同》来替代原来的《商标转让协议》。双方约定:娃哈哈集团同意向合资公司提供一个专有和不可撤销的权利和商标使用许可。正是根据这一合同,宗庆后及管理层在收购娃哈哈集团国有股权时,免去了商标使用权的相应出资比例,从而也埋下了与达能日后品牌之争的隐患。

按《商标转让协议》规定,娃哈哈集团已将娃哈哈商标使用权转让给了达能与娃哈哈成立的合资公司,未经外方同意,娃哈哈集团不得使用娃哈哈品牌单独生产销售相关产品。这一条款简单说,就是娃哈哈要使用自己的商标生产和销售产品,需要经过达能同意或者与其合资。但让宗庆后没有想到的是,合同中这一看似不经意的条款,却让娃哈哈在日后陷入了被动。对于这种做法,宗庆后曾经解释道:由于娃哈哈产品确定由合资企业生产,当对方提出来把品牌注入合资企业时,觉得很正常就一口答应了。事实上,这种做法是很不正常的。从全球角度来讲,把完整品牌从母公司剥离出来放到合资公司的做法极其罕见。

2000年,根据娃哈哈集团的改制要求,原集团100%的持股方杭州上城区政府,将净资产的54%转让给以宗庆后为首的经营者和职工。其中,宗庆后本人出资1.5亿元左右,占29.4%股份;管理层及员工出资逾1亿元,占24.6%。值得注意的是,在这次改制过程中,娃哈哈商标并没有被纳入资产评估的范畴。宗庆后也因此减少了自己购买企业产权的成本。

品牌,特别是知名品牌,是一个企业最核心的价值之一。跨国公司往往在中国的民族企业尚未有足够的国际经验的时候,通过控制品牌的手段来实现对合资公司的控制,最终导致品牌问题成了双方争端最为关键的地方。尽管双方合资,并先后建立了39家合资公司,但壮大后的娃哈哈与达能之间的合作显然并不愉快。

2.消极反馈期

问题1 信任缺失

对于合资公司的建立,一方面,娃哈哈还是希望能够从达能这家全球领先的企业中获得一定的技术和管理经验;另一方面,宗庆后不想转变娃哈哈一贯的经营管理风格,更不希望因此丧失对经营的控制权。

从达能过往的表现来看,它在中国的自主管理显然是失败的,无论是它自主品牌的酸奶业务,还是收购的乐百氏,都出现了巨额的亏损。因此,娃哈哈显然无法相信达能的管理能力,所以达能派遣来“支持”娃哈哈的财务、研发、市场等人员均被宗庆后驱逐回国了,而对此达能则认为自己始终被排除在正常的经营之外。宗庆后说:“在十多年的合作中,达能扮演的是一个财富瓜分者的角色,而非一个善意的合作者和财富的共同创造者。”从娃哈哈和达能的表现来看,在联盟运营的过程中,双方在协作程度和组织行为上存在很大的分歧和问题,这些问题虽然不会直接导致关系风险的形成,却也是添油加醋,加剧了双方对彼此的不信任。

可以认为,在十多年的合作中,双方始终没有信任过对方:娃哈哈自始至终没有接受达能的团队,达能也从未提供过有价值的技术支持。相反,这种不信任逐渐在矛盾中升级,以至造成了如今的关系风险。

问题2 项目否定

达能跟娃哈哈在项目上存在的巨大分歧是导致娃哈哈逐渐壮大非合资公司的一大原因:达能在瓶装水、非常可乐、投资西部等诸多投资问题上与娃哈哈唱反调,有些甚至要宗庆后以“分手”相威胁才使得项目得以启动。在娃哈哈得到达能方面诸多的消极反馈后,娃哈哈干脆不管达能,只要自己认为有把握的就做。结果娃哈哈的桶装水、非常可乐及一些新产品一炮打响,在高额回报下达能终于认可了,并从中获得了高额的利润。尽管达能认可了娃哈哈的经营,其收到的回报亦使其眉开眼笑,但它却认为娃哈哈与宗庆后是其不可控制的。

因此,在2000年,达能收购了娃哈哈最大的竞争对手——乐百氏,而这竟也是宗庆后牵的线。或许宗庆后希望达能收购了乐百氏之后可以减轻娃哈哈在相关领域的竞争压力,而事实则不然。达能正是在正面控制娃哈哈无望的情况下,希望通过乐百氏实现对娃哈哈的控制,即加大其直接控制运营的乐百氏的发展,从而限制娃哈哈的发展,最终将娃哈哈并入乐百氏的平台。自从达能收购了乐百氏之后,两者之间的价格竞争加剧,使得娃哈哈瓶装水产品吨销售利润2001年即从2000年的165.02元下降到135.93元,当年造成利润损失3489万元,AD钙奶的吨利润2001年即从2000年的870.26元下降到760.75元,当年造成利润损失4879.5万元。而这也直接导致了乐百氏的巨额亏损。

通过这些事例可以发现,双方在联盟运营过程中根本没有协作可言,甚至到达了相互对抗的地步。这种低协作的行为使得联盟双方无法在联盟中培养感情上的联结,从而更加激化了联盟的关系风险。

3.正面反击期

问题所在:非合资公司

在达娃合资的一开始,娃哈哈就总共拥有10家子公司,但是当时达能只看上了5家,因而当时的情况就是存在5家合资公司和5家非合资公司。在经历了上一阶段的痛苦后,宗庆后非常清楚达能不可能对娃哈哈放手,于是他将更大的力度放在了非合资公司上。在合资后的10年中,合资公司扩张到了39家,非合资公司也达到了35家,其中有26家为离岸公司直接投资。离岸公司投资的非合资企业中有10家发展迅速,产生了极大的效益,而这些利益正在转移。在这些离岸公司中,最大的一家是恒枫贸易,其董事长乃宗庆后之女宗馥莉。

在达能看来,宗庆后把利润高的产品如营养快线、思慕C等由非合资公司生产,把利润低的纯净水和果奶等由合资公司生产,独占了大量利润。而娃哈哈方面则认为所有非合资公司生产的娃哈哈产品实际上是被与达能的合资公司所许可的,因为所有非合资公司的产品在2007年4月份以前全部是通过合资公司的销售公司出售的,由达能委托的普华永道会计师事务所每年的审计报告的关联交易中将这些非合资公司的名称、销售的金额清清楚楚地进行了披露。

问题激化:达能强购非合资公司

此后,达能向宗庆后发出了警告,同时双方展开了谈判,希望将此事解决。谈判的目的就是达能希望可以收购娃哈哈的非合资公司,以便将之纳入整个合资公司的体系中。双方的目光集中点在于价格。在进行半年多的艰苦谈判之后,到2006年年底,双方的意见终于得到统一,那就是达能将以40亿元的价格收购娃哈哈近40家非合资公司51%的股权。但后来宗庆后反悔了,于是也就最终出现了2007年的达能强购事件。

2007年3月,达能根据《商标转让协议》提出以40亿元收购娃哈哈所有的非合资公司51%股权。4月11日,法国达能亚太区总裁范易谋在上海的新闻发布会上表示,法国达能已给双方合资公司的董事发出一份“最后通牒”,如果30天内法国达能提出的问题得不到回应,那么法国达能将以双方合资公司的名义,向合资公司之外的娃哈哈销售公司提出法律诉讼。

一直以来,达能亚太区总裁范易谋的诉求都很直接,希望收购非合资企业51%股份以解决利润转移问题。其实,他真正在乎的并不是非合资企业本身,而是这些企业往往以较高价格把产品卖给合资公司,从而占有了过多生产利润,造成利润分配不公。总而言之,达能最终关心的就是两个字——利润。当非合资公司表现出强有力的业绩之时,达能似乎觉得自己应该来分享这份利益。这个就是在绩效评估中所说的收益问题。当某一方认为收益分配不公的时候,就会产生关系风险,特别是在该联盟的目的在于收益的时候就显得更加明显。

对于达能来说,它所具备的最大优势就是契约,如果完全从法律的角度出发,它绝对具备发言权;但是娃哈哈或是宗庆后最大的资本是渠道,联销体是由他一手创立的,忠诚度非常高,另外还包括非合资工厂、公司员工以及部分产品,但娃哈哈品牌并不在他手中。达能唯一的底牌是合资合同,此外什么都没有:没有渠道,没有工人,没有控制力,因此,达能对于未来的展望肯定是通过和谈的手段来实现对这一部分利润的控制。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。