10.2.2 城市循环经济系统的文化结构

文化可分为物质文化、制度文化和精神文化。物质文化是人们改造自然界、以满足人类物质需要为主的那部分文化产物,它包括劳动文化、生产工具及工艺技术文化等等,体现了人们以何种方式实现人与自然之间的物质、能量和信息的转换,它是人的发展程度的最重要标尺,与生产力发展有着直接的关系。制度文化是人类处理个人与他人、个体与群体之间关系的文化产物,包括社会的经济制度、政治法律制度以及个人对社会事务的参与方式等等。精神文化是人类的文化心态及其在观念形态上的对象化,体现着人对世界、社会以及人身的基本观点,反映了人对外部世界认识和改造的广度和深度(16)。所以,简单说,城市循环经济系统的文化结构可以分成由技术支撑体系(物质文化的重要组成)、社会保障体系(制度文化的重要组成)、哲学和伦理学观念(精神文化的重要组成)构成。

1)技术支撑体系

(1)技术系统构成

技术是指作用于物质资料再生产、人口再生产、精神产品再生产和生态系统物质及能量再生产过程的劳动经验、生产知识和操作技巧以及物质和信息手段。

狭义上的技术是指根据人的实践经验、自然科学原理总结、归纳、概括出的各种工艺、操作方法、劳动技能;广义的技术在狭义概念中加入了物质手段和信息手段两项内容。概括的讲,技术指劳动的知识要素、社会与物质要素和信息要素有机组合的系统。

技术系统的分类方法很多,加之循环经济的层次不同,研究的技术及其解决的问题也不同。但是从技术应用特征的角度来看,循环经济系统所涉及到的各种技术还可以分为以下四种基本类型:

①原理开拓型技术。是指从自然科学所发现的自然规律(科学原理)和经过技术科学探索得到的特殊规律(技术原理)出发创造的全新的技术实体(装置或工具)。

②结构综合型技术,是指将几种科学原理所规定的现有技术重新组合,创造出结构形式全新的技术装置、手段和工艺。这种综合性技术是根据人的目的和生态系统的需要而人为进行的技术综合。

③局部改良型技术。是指在原有技术主体部分原理不变的情况下,对其缺陷、不足之处加以改进,使新的技术发明不断完善,更加适应人类需要。

④功能移植型技术。是指将现有的成熟技术移植到其他领域。

(2)技术支撑体系

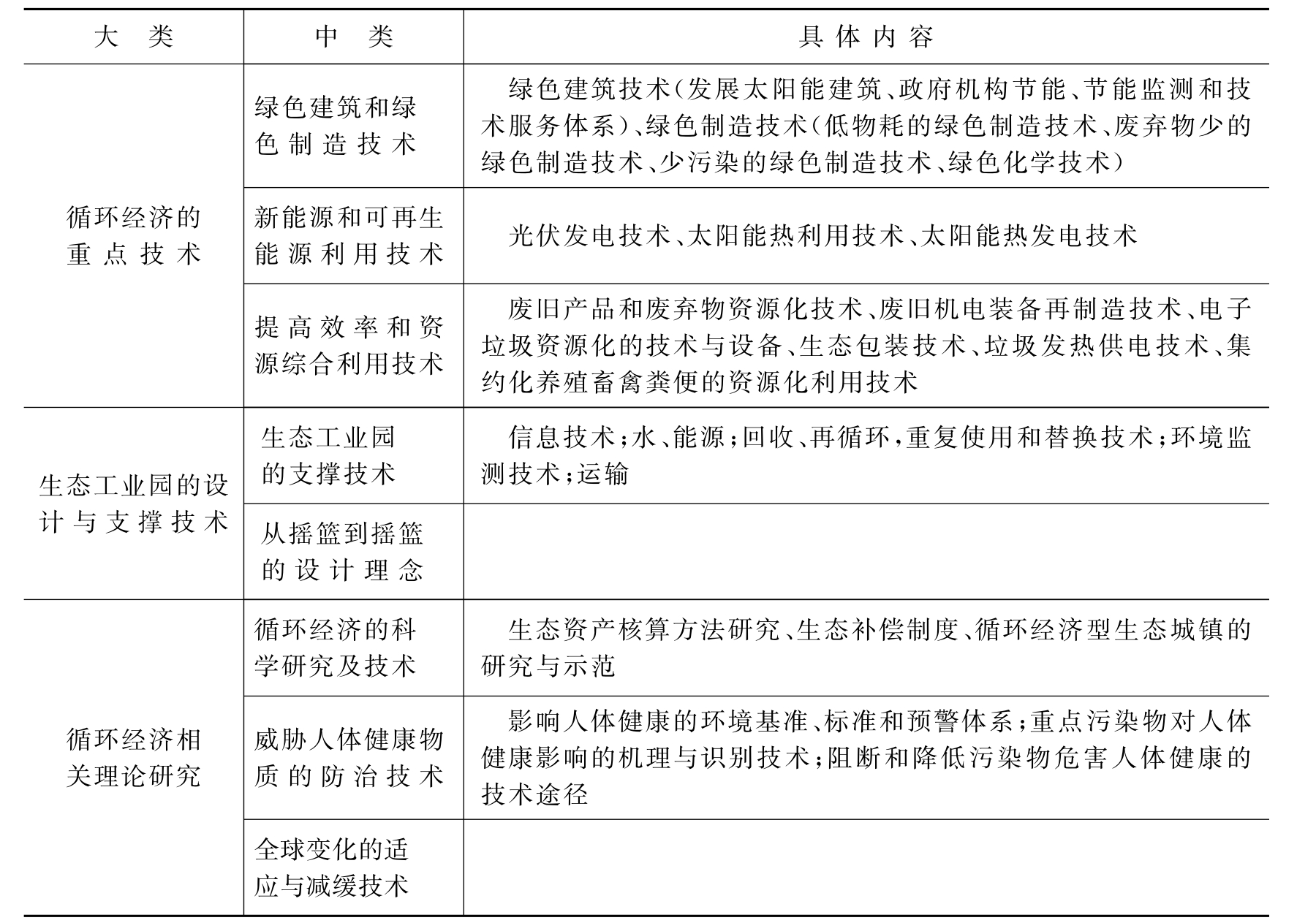

有学者认为(17),循环经济的技术支撑体系主要有三类:循环经济的重点技术、生态工业园的设计与支撑技术以及循环经济的相关理论研究(见表10.3)。

表10.3 循环经济的技术支撑体系

续表10.3

资料来源:周宏春等,2005。整理得到

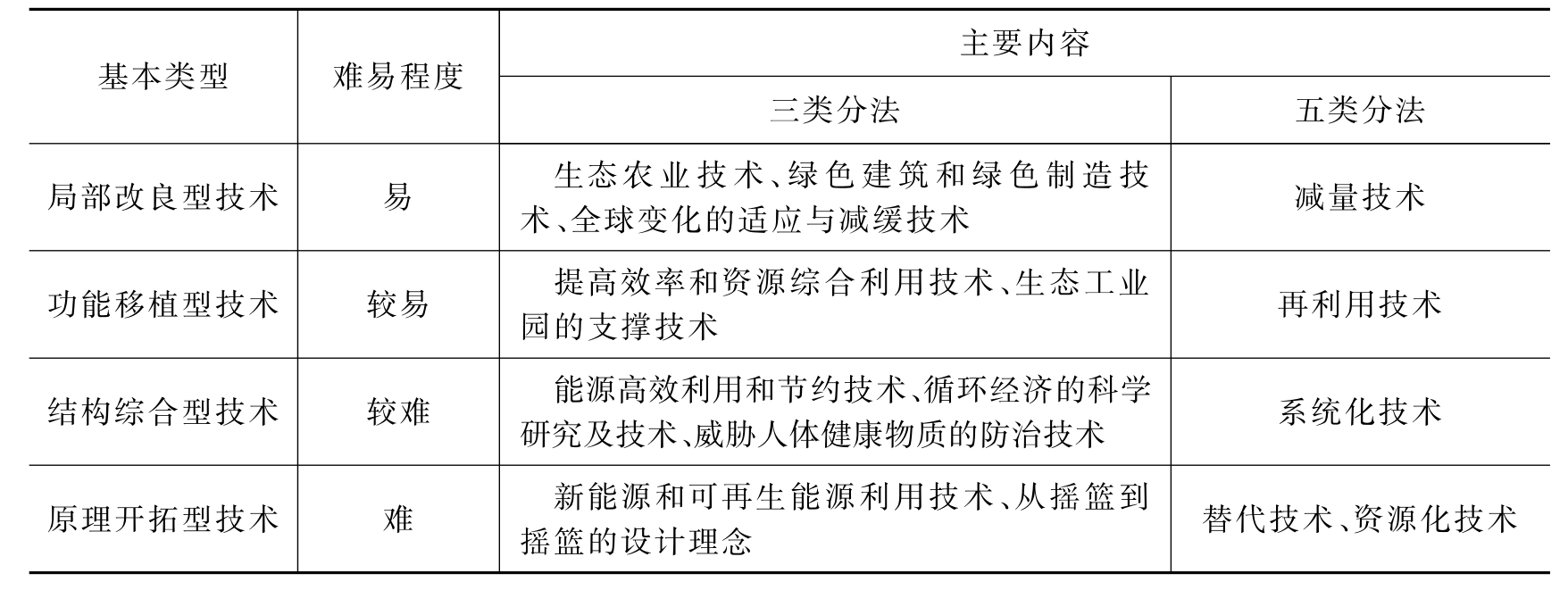

冯之浚、郭强、张伟(18)(2005)认为循环经济的支撑技术体系由五类构成:替代技术、减量技术、再利用技术、资源化技术、系统化技术。其中,替代技术是指通过开发和使用新资源、新材料、新产品、新工艺替代原来所用资源、材料、产品和工艺,以提高资源利用效率,减轻生产和消费过程对环境的压力的技术。减量技术是指用较少的物质和能源消耗来达到既定的生产目的,在源头节约资源和减少污染的技术。再利用技术指延长原料或产品的使用周期,通过多次反复使用来减少资源消耗的技术。资源化技术指将生产或消费过程产生的废弃物再次变成有用的资源或产品的技术。系统化技术指从系统工程的角度考虑,通过构建合理的产品组合、产业组合、技术组合,实现物质、能量、资金、技术优化使用的技术,如多产品联产和产业共生技术。

城市循环经济系统的支撑技术体系的组成如表10.4所示。

不难看出,受已有科学技术发展水平的制约,人们当前迫切需要解决的主要技术从易到难的排列顺序是功能移植型技术、局部改良型技术、结构综合型技术以及原理开拓型技术。这与循环经济“3R”原则的排列顺序相互对应。正如莱斯特·R.布朗(2002)在其著作《生态经济:有利于地球的经济构想》中提及的那样:“在经济的三大关键部门(能源、材料和食物)之中,在能源和材料部门中发生的变化将是最为深刻的。能源部门中要从石油、煤炭和天然气逐步转变到风能、太阳能电池和地热能上。至于材料,虽然其结构本身没有很大变化,但是再循环行业将要在很大程度上取代萃取行业。在食物部门,大的变化则是在消费理念和管理方式上”(19)。

表10.4 城市循环经济系统支撑技术体系构成

2)社会保障体系

社会保障系统是城市中人类及其自身活动所形成的非物质生产的组合,涉及人及其相互关系、意识形态和上层建筑等领域。此处仅从引导消费、城市规划、经济杠杆、立法执法以及城市管理等五个层面进行讨论。

(1)引导消费

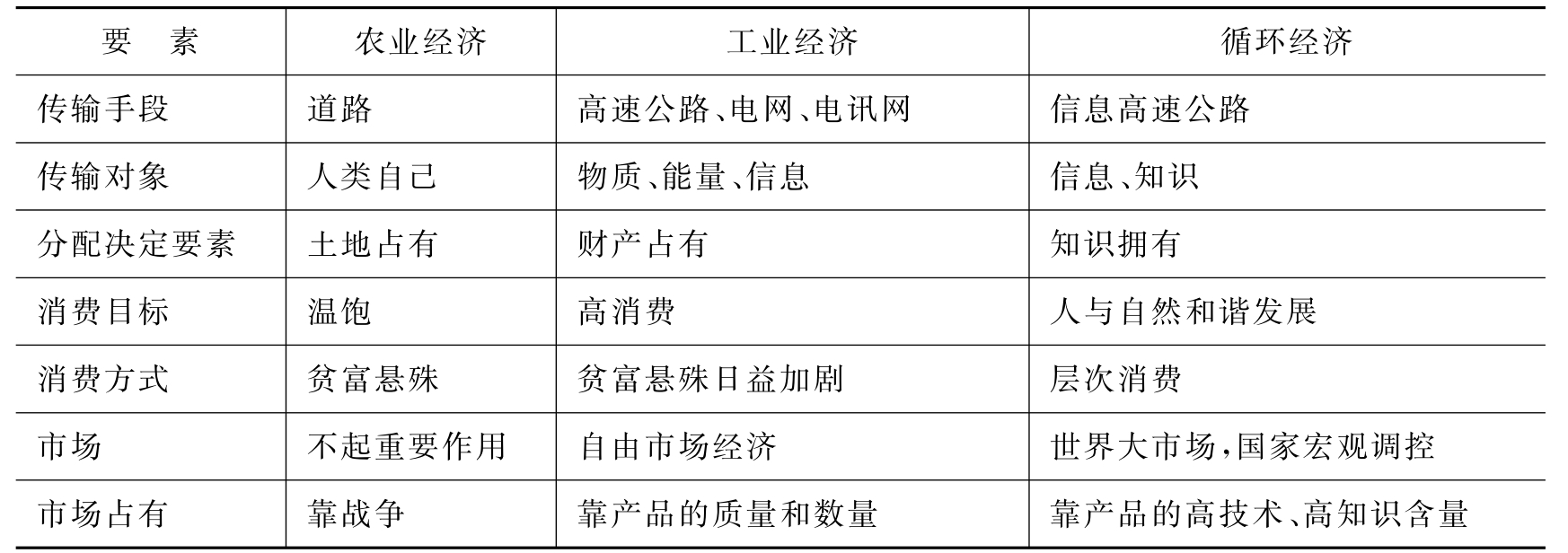

应引导人们进行绿色消费,促进城市循环经济系统的快速建设(见表10.5)。据有关资料统计,77%的美国人表示企业的绿色形象会影响他们的购买欲,94%的意大利人表示在选购商品时会考虑绿色因素,欧洲市场上40%的人更喜欢购买绿色商品,说明在国外人们对绿色消费已经开始接受并且普及化。鉴于中国是一个发展中大国,经济实力还严重制约着人们的行为自由,接受绿色消费观念并不意味着要付诸行动;且相应配套路径没有做到同步建设。

表10.5 不同经济的分配与消费

资料来源:循环经济——全面建设小康社会的必由之路[M].北京:北京出版社.2003.

(2)城市规划

应加快城市循环经济系统建设的理论体系研究,对现行的城市规划从理论和实践两个方面进行变革(20)。遵循循环经济的“3R”原则,循环型城市的规划建设需要考虑的问题很多,例如在减量化原则上,怎样的工业园区结构可以减少进入生产和消费流程的物质量;如何改变城市,尤其是大都市中的往复式交通和居住结构模式可以削减大量的能源、减少废弃物的排放等等。日本采取的是“以点带面,逐步积累”法。1997年,日本通产省(现经济产业省)提出了“生态城市”的规划,以“零排放”为目标,在全国范围内积极推广循环型城市建设。到2001年6月止,日本建立了14个地区的循环型生态工业区,在政府的经济和政策支持下,以最快速度地将环保新技术转化为成熟技术,再移植到综合环保产业园区和再循环利用产业园区进行产业化生产。日本通过全国范围的生态工业园区的建设,逐步积累整个社会达到“零排放”的技术和经验,为最终实现循环型社会奠定了良好的基础(21)。另外,在具体规划方面,虽然同样是规划,但出发的侧重点可以有很大的差异,并且规划最终要回归到经济和政府立法与执法管理两个途径(见表10.6)。

表10.6 城市循环经济系统产业转型城市实例

资料来源:(1)董智勇(22),2005,整理得到;(2)朱明峰(23),2005,整理得到。

(3)经济杠杆

引入绿色GNP核算体系是循环经济系统实施经济杠杆措施的核心内容。要杜绝“公地悲剧”的发生,必须将生态环境资源的外部成本和培育生态环境资源的外部效应“内部化”,在市场经济中实现式(10.1)所蕴涵的现实意义。

![]()

式中,PN为非绿色消费的市场价格;PG为可替代的绿色消费的市场价格;CC为资本折旧;

CN为环境资本损耗;CR为资源和废弃物综合利用与循环利用所节约的成本。式中可以看出,引入绿色GNP以后,无论是消费者还是生产者,受利益驱使都会朝着绿色消费、绿色生产——提供和满足绿色需求的城市循环经济系统的方向发展。

(4)立法执法

近年来,我国在建设城市循环经济系统方面采取了很多行之有效的措施,如循环型城市规划的编制等;但是国家尚未出台发展循环经济的相关法律,目前仅有的《节能法》和《清洁生产促进法》也在实际操作中存在着一定的执行困难等问题。可以说,当前朝向城市循环经济系统发展的行为还缺乏适当的鼓励和约束机制,必须通过建立相关的法律法规,全面推进循环经济的发展:

①在经济杠杆路径不健全的情况下,税收和财政等经济激励政策,包括产品价格的核算,需要发挥必不可少的补充作用;

②适当的强制性手段可以加快推进城市循环经济系统的发展速度,减轻市场机制滞后现象的负效应,减少社会总成本。

(5)城市管理

城市管理涉及的内容林林总总。以城市环境卫生的管理为例,可以根据城市布局规划,对城市区在功能上进行划分,例如工业区、物流区、商业区、旧城改造区和住宅区等等,结合不同区域的生活垃圾构成特点和最终处置方式,运用数学模型对各街道(镇)运往不同处置场所、不同类别的生活垃圾产量进行调运分配以及相应的运能(运输设施的配备情况)分配,使得城市垃圾的总运能需求达到最小,从而实现经济的最优(24)。

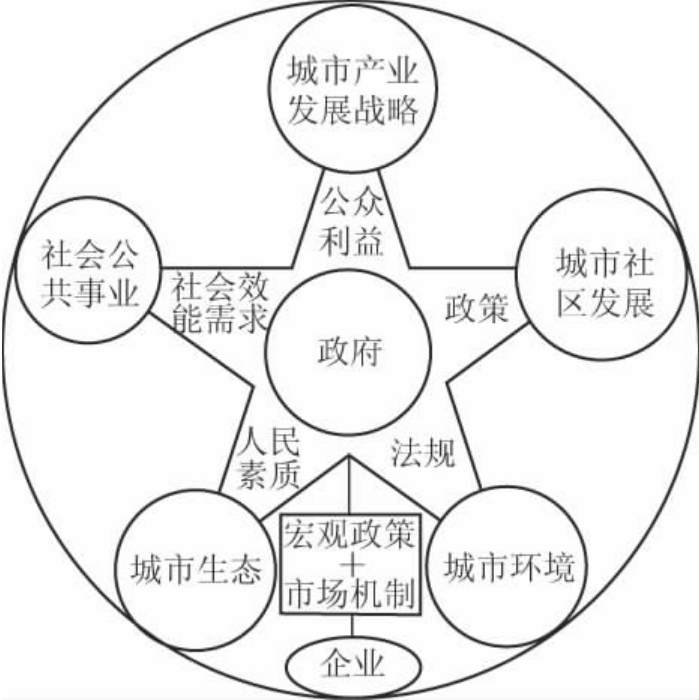

必须承认,在我国当前情况下,政府依然是推动循环经济发展的主导力量,强制性的税收和财政增、减、免是充分发挥市场经济手段推进循环型城市发展的关键环节,也是克服循环型城市发展瓶颈的关键(见图10.5)。简单的说,就是市场途径和政府途径“两手都要抓,两手都要硬;两手要协调,相互做补充”(25)。

图10.5 政府在城市循环经济系统发展中的作用①

3)生态伦理理念

(1)生态哲学思想

从哲学上看,当人类将自己的想法强加于自然界时,他就干涉了自然选择的过程。现代工业文明在科技不断进步、经济不断增长的同时,也形成了人本绝对主体的价值观、发展观和世界观,这正是导致当代世界环境危机的本源。可持续发展观是在现代社会发展理论走向穷途末路的历史条件下逐步形成的,也是对诸多现代社会发展理论加以理论批判的结果。地球资源是有限的,地球消化污染的能力也是有限的,增长也必然有一个限度:

①自然环境是人类可持续生存和发展的支持系统,自然之死就意味着人类之死。

②维持自然生态系统平衡与稳定的机能本质上就是在维护人类可持续的生存和发展。人类改造自然、谋求生存的最基本前提就是保证自然生态系统的稳定平衡,维护自然的可持续发展。

发展循环经济就是对传统增长理论进行根本性改变,也即改变人类现有的生存方式(26)(27)。对应于哲学的“物质性”,循环经济理论提出了“非物质性”的概念。非物质性体现在通过对人类生产、生活以及消费方式的重新规划,从脱离物质的更高层面提出生产者承担生产、维护、更新换代和回收产品的全过程,消费者选择产品种类、使用产品、按服务量付费,整个过程以产品为基础、以服务为中心的全新模式。

(2)生态伦理理念

伦理(ethics)一词来自于希腊语ethos,意思是“惯例”。在这个意义上,伦理是指一般的信念、态度或指导惯例行为的标准。任何社会都是有其伦理的。伦理学就是要人们通过反思自己的生活来反思自己该做什么,该怎么做,该成为什么样的人。

循环经济是一种人类社会经济新的发展模式,是对传统经济发展模式的一种根本性转变。循环经济理论下的伦理学就是希望能够系统的阐释人类与自然环境间的道德关系,告诉人类怎么样对待自然界的行为是正确的,人类社会怎样才能走上可持续发展的道路(28)(刘建金,2002):

①将道德权利的主体扩展到动物、生物及生态系统等非人类存在物。明确指出,人既是社会之子,也是自然之子;人既要承担对社会、对他人的义务,也应该承担对自然界的义务。

②人不仅对社会具有依赖性,而且对包括人类社会在内的整个生态系统都具有全方位的依赖性。在对生态系统加入了价值观的基础上,还要加上时间观,即人不仅对生态系统现实的平衡和稳定负有道德责任,而且对其能否持续存在和进化负有道德义务。

③人类自从诞生以来就始终参与并影响着自然的进化,他有创造性的活动一直渗透到被他改造的自然之中,并反过来影响和制约着人的实践活动。人应该自觉地将人类自身置于生态系统这一整体中,以一种整体有机的思维方式看待世界,认识到一切有生命的物体都是整个生态系统的一部分。

④改善人类与自然的关系,就必须彻底改变道德评价标准,融入生态伦理的思想。任何以牺牲公共福利为代价来维护自身利益的行为都是不道德的。能够超越评价主体自身利益,顾及其他物种利益的道德评价标准,正是用来协调人类与自然系统以及经济与生态系统之间关系的新的道德评价体系。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。