(一)划分阶级与诉苦运动:政权下乡

土地改革的基本步骤是先确定全体村民的阶级成分,然后没收和重新分配地主的土地和生产性财产。它成功地把43%的中国耕地(约有7亿亩)重新分配给约百分之六十的农村人口(3亿)。[82]此外,工作队通过诸如诉苦会和公审,动员全村反对地主,这个阶级的成员被大规模地处决,也许有100万至200万人。[83]然而,这项运动的主要成就是政治上的。从贫农和中农中产生的新的干部精英取代了旧的社会精英,“这些基层政治精英没有了传统士绅的经济资本(土地和财富)和象征资本(知识和声望),其政治地位直接来自国家权力体系的授权和认可。其直接结果是,基层政治精英对国家权力体系和意识形态的强大依赖性、顺从性,更类似于国家权力的乡村代理人”[84]。氏族、宗庙和秘密会社等旧的村组织也被新组织代替。最终,土改使得“农民取得土地,党取得农民”[85]。

诉苦是这一时期普遍被使用到的一种意识形态动员方式,它表现出了非常明显的人为建构乃至操纵的痕迹。林超超描述了1952年在上海私营工厂民主改革补课运动中的诉苦过程:在小组诉苦中涌现出来的“诉苦阶级分子”将上报至厂内工作组,再由后者确定最终的“典型苦主”。在典型苦主的培养过程中,除了诉苦对象不明确这一普遍问题,工人们诉出的“原始枯”还往往琐碎、凌乱,甚至前后语言自相矛盾,这时候就需要工作组干部的提点。工作组的“引苦”工作大致分为三步:首先是帮助苦主“挖根追源”,使他们诉出的苦带有普遍性;其次是协助苦主组织语言,使他们诉苦时条理清晰、通俗易懂,要是遇上不识字的苦主,工作组干部还得将代写好的发言稿诵读并解释给苦主听;再次就是指导苦主反复演练,必要时会安排苦主上他厂观摩学习,使苦主在诉苦过程中情感自然流露,能够感染观众。典型诉苦大会后,会再次进行小组诉苦。诉苦之后紧接着是交代环节,其目的是纯洁阶级队伍,打碎旧有的人际与关系网络。运动最终以发展党组织、改组工会、建立各种工厂管理制度而收关。[86]

土地改革是农业国家在开始现代化时要面对的主要难题之一。土地改革的模式及其成功与否直接影响到之后的工业化速度和战略。因此,不能仅从农业的角度来评价土地改革,而应该将土地改革置于工业化的背景下进行探讨。[87]土地改革一项重要的经济功能是为工业化提供资金支持。如果从这个角度看,新中国成立以后我国在“新解放区”开展的土地改革显然不能有效地实现这个目标,甚至在一定程度上有悖于这一目标的实现。经济学中有一个“粮食商品率”的概念,指的是作为商品在市场上流通的粮食占粮食总产量的比重。有研究指出,在完成了土地改革的20世纪50年代,粮食的商品率是在回落,国家征购粮占生产量的比例下降。[88]因此,新中国在很短的时间内就改变了土地改革的成果,将农民组织进入互助组、初级农业合作社、高级农业合作社,[89]直到最后的人民公社。到1958年10月底,全国农村共有人民公社2.657万个,入社农户占农户总数的99.1%。[90]在革命战争和土地改革运动中所实现的“政权下乡”显示出超强的政治动员能力。

然而“下乡的政权”并没有充分显示出韦伯所提及的运用规章制度清晰明确划分责权、遵守严格的系统工作程序、以业务能力作为选拔提升的依据等现代官僚制的特点。起码部分是为了节省建立理性官僚制所需的高昂成本,部分可能是因为担心完善的官僚制将对政治动员方式的效用起到阻碍,干部的世俗理性精神受制于意识形态的钳制。为了确保粮食汲取,工分粮和口粮[91]的分配比例、不同粮食作物的种植结构、是否完成了粮食征购任务、生产队的规模、自留地的规模、三自一包(扩大自留地、发展自由市场、多搞自负盈亏的企业、包产到户)等都被看作是判断干部政治忠诚和姓“资”姓“社”的标准。后来逐渐披露出的资料表明,基层干部并未完全建立起对意识形态发自内心的认同和尊重。地方的瞒产行为即便是在意识形态运动高峰的20世纪70年代也已经达到了惊人程度。李侃如(Kenneth Lieberthal)披露,20世纪70年代初中美恢复友好关系后不久,中国政府要求华盛顿提供有关中国耕地面积的卫星资料。北京因此发现地方官员瞒报了约百分之二十的耕地。[92]

土地改革所建立的意识形态基础也受到了学者们的质疑。比如有研究指出:“关于农村阶级关系紧张的整个革命分析都是虚幻的。革命也远不是一个以阶级为基础的运动。”[93]在类似的意义上,具海根(Hagen Koo)在分析韩国工人阶级的形成过程时,指出“阶级利益并非不言自明的——就是说,并非是由其结构地位直接决定的——而且它转化为政治行动的情况依制度和政治过程而定”[94]。起码对于一些地区的田野调查表明,政权所建构的阶级斗争与当时我国农村的实际情况并不能很好地吻合。在华北平原很多村庄根本没有地主。华北地主主要是居住在城市之中的不在村地主,那些在村地主往往只有较少土地,而在许多村庄,甚至连这种小地主都不存在。在长三角地区农村同样存在着政治建构与社会现实之间的偏离。在8个进行了严格人类学调查的村庄中,只有两个有在村地主。大部分地主很早就住进了城镇,成为不在村地主。[95]

(二)“整风”与“反右”:达成社会主义共识

一个大字不识的贫困农民可能要比知识分子更适合成为革命者,但这未必适用于社会主义建设时期。当以农民为主体的革命者开始社会主义建设任务时,迫切需要知识分子和旧官员的合作。这种迫切性在革命者接管城市时,已经非常明显地表现出来。解放战争的胜利速度大大出乎党的领袖的意料,由于解放区的急剧扩大,人手严重不足。作为一种应对措施,党加快了吸收党员的步伐。从1948年到1950年底这段时期,中共党员从约二百八十万人增加到五百八十万人。然而绝大多数新党员缺乏起码的马克思主义思想甚至最基本的文化水平也不具备。同时,新党员是在最后胜利在望的情况下入的党,他们的入党动机需要甄别。[96]尽管党员队伍快速扩大,但他们中的多数人难以胜任城市管理工作,因此“占领当局最早的行动之一是号召原来的人员继续留在他们的工作岗位上。只有少数与国民党关系密切的人被拘留;大多数官员继续做原来的工作,领取原薪。共产党干部被派往各行政机关和关键的经济企业进行政治控制和了解业务,但是实际的行政和管理工作在很大程度上仍由国民党时期的留用人员去做”[97],这些留用人员有三百万之多。[98]这些知识分子和旧官员,以及新党员所残留的各种“旧习气”想必不符合社会主义领袖的“胃口”。在政权刚刚稳固后,在这些人员中进行社会主义意识形态的改造和教育就成为一件顺理成章的事情了。

1951年“三反运动”的主要对象是城市干部,受到触动的“绝大部分或是留用人员,或是新干部”[99]。1956年11月中共中央召开了八届二中全会,在这次会议上,毛主席提出准备在1957年开展“整风运动”。整风主要涉及三个方面:一是主观主义,二是宗派主义,三是官僚主义。整风采取的是政治动员的方式,知识分子和民主党派被动员起来给党的官员提意见。然而“党外人士对于官僚队伍的批评超出了对个别官员的批评而变成了对制度本身的批评,它释放了比党所预计的更多地被压抑的不满和牢骚”[100]。运动也产生或伴随着其他的负面效用。“1956年官方助长对农业生产合作社弊病的批判气氛,导致1956年冬至1957年大批农民退社。”“不满的农民受到报刊和无线电报道的城市鸣放的鼓励,向农村的干部提出了挑战,并且日益从事诸如把农业生产合作社的职责分散给各个农户,向国家要求更多的钱和粮食,同时又少售余粮,以及投机倒把等‘自发资本主义’活动。”[101]这些最终导致运动的对象发生了逆转,批评者变成了被批评者,“整风运动”最终以“反右运动”收场。在这场“反右”运动中,共有55万知识分子被划为右派。

在政治精英间达成共识的任务并没有结束。[102]一线政治与二线政治划分后,毛泽东对处在一线主持工作的领导人刘少奇和邓小平的不满逐渐增加。毛泽东认为,他们是“走资本主义道路的当权派”,并认为,党内“走资派”已经掌握了政权,因而希望通过“继续革命”来从“走资派”那里夺回政权。[103]将斗争的主要矛头由党外转向党内,这种转变至少是从1959年8月的“庐山会议”上开始的。之后毛泽东在多个场合先后提出“各地党组织大约百分之二十烂掉了,领导权落到了敌人手里”(1961年1月中共八届九中全会)、“我们这个国家有1/3的政权不掌握在我们手里,掌握在敌人手里”(1964年6月8日中央工作会议)、“文化系统至少一半以上不在我们手里”(1964年11月)、“我们这个党至少有两派,一个社会主义派,一个资本主义派。文化部全部烂掉了,整个单位是资产阶级和封建阶级联合专政”(1964年12月27日)、“现在学术界和教育界事实上是由资产阶级、小资产阶级(知识分子)掌握的”(1966年3月中央政治局常委扩大会议)、“出修正主义不只文化界出,中国党政军也要出修正主义”(1966年4月16日至26日中央政治局常委扩大会议)等。[104]

(三)国家汲取能力建设与重工业化

国家汲取能力的提高过程同样也伴随着轰轰烈烈的意识形态运动,新中国成立初期的“三反”“五反”运动将私营企业主的逃税行为、税收官员的腐败行为都作为打击的重点。王绍光以武汉地区为个案,关注了新中国成立初期(1949—1953年)的国家汲取能力建设。根据其引用的数据,1949年新中国成立后,新政权预算收入占国民收入的比例达到了史无前例的水平;1950年就已经接近了16%;三年后,这个比例超过了30%。[105]同样令我感兴趣的是,王绍光指出:“1955年至1957年的社会主义改造运动并没有使国家财政收入增加很多。从1953年直到1978年改革开始,除了个别年份外,国家财政收入占国内生产总值的份额一直在30%到35%之间波动,并没有大大超过1953年所达到的水平。社会主义工商业改造不能解释中华人民共和国汲取能力的增强,因为在此之前,政府的汲取能力已经发生了巨大的变化”[106]。

在笔者看来,社会主义计划经济时期政权的汲取能力不能只通过财政收入占国内生产总值的份额来度量,社会主义国家的资源汲取能力要远比财政收入占比所描述的强得多。奥尔森在评价苏联时期的税制时感叹道:“斯大林在杀死鸡之后,依然继续取其卵。在长期的历史中,似乎在此之前尚无一位专制者做到这一点。”“斯大林税制”特殊之处在于:首先,“大部分资源通过隐性税收获得,即收缴国有企业的所有利润而不是显性地向个人征税”;其次,税收具有显著的累退性质,“对正常量的工作征收几乎等同于完全充公比例的税收,而对额外收入或奖金性收入很少或不征税”。这样做有两个后果,一是由于“工资收入定得非常低,人们无力享受闲暇生活,每个人都必须进入劳动力市场,其中包括数量甚大的以前从未工作过的妇女”,二是由于“对额外的、超出正常工作时间的、高出标准的,或奖励性工作和较高的劳动生产率征收很少或不征收隐形税收”,高税收提高而非压制了人们的工作意愿。[107]

戴慕珍(Jean C.Oi)比较了不同国家的农业资源汲取方式后指出,在多数农业政权中,国家资源汲取的主要方式是征收农业税,不足部分通过在粮食市场上以货币收购的方式来弥补。但在很多的社会主义国家中,农业税并非国家汲取农业资源的主要方式。事实上,农业税只是国家从农业中汲取的资源中很少一部分,更大量的资源要通过直接介入粮食的生产和分配过程来实现。[108]由于农业被视为工业化战略的一部分,压低粮食价格是保证工业化能够以相对较低成本推动的关键。但是由于取消了市场,政府不能、也不愿通过价格机制来鼓励粮食的生产和调节不同农作物的供给结构,取而代之的是规定相对固定的粮食价格,及直接规定每种作物的种植面积。国家也直接介入到了粮食的分配过程中。它设定每位农民应该获得的粮食定额,及其他被视为正当的可以保留粮食的用途(如饲料、种子等)。除此之外的粮食被界定为“余粮”,在理论上应该以超低的价格出售给国家。

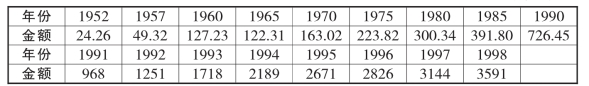

表2.2.1 1952—1998年我国工农产品剪刀差表 单位:亿元

数据来源:温铁军:《中国的城镇化道路与相关制度问题》,2001-04-29,中国宏观经济信息网,http://www.macrochina.com.cn/zhzt/000053/006/20010429003787.shtm l。

社会主义体制主要通过三种方式获取农业资源:①农业税。1950年农业税为19.1亿元,占财政收入的29.3%,占各项税收的39%;1952年这一数字增加到27亿元,占财政收入的14.7%,占各项税收的27.6%。以后各年均在三十亿元左右。[109]由于税收没有随农业生产率的提高而增加,导致农业税占农业产出的比重逐年降低,在1980年只相当于产量的3%。[110]②借助工农产品价格“剪刀差”获取的农业剩余。在整个人民公社期间,统购统销以剪刀差的形式从农业领域抽走的“剩余”在农业提供的积累额中所占比重基本上都在65%以上,最高年份竟达到85.5%,最低年份也有61.1%,平均为77%。[111]③农民的储蓄。与前两种方式相比,储蓄方式对工业资本积累的作用相对较小。有学者测算了国家通过储蓄方式索取的农业剩余数量,从1954年到1978年间为128.7亿元。[112]此外,农民还承受着更为隐秘的负担,即集体化时期农民为公共工程所提供的免费劳动力,及存在时间更长的各种附加费(如“三提五统”)。这些附加费游离于预算体制外,在各地征收的数额和比例有很大差异,难以给出一个精确的统计数据。这些负担在集体农业解体后转嫁到单个农户身上,成为导致农民与国家关系紧张的一个主要诱因。超强的资源汲取能力和社会控制能力使得中国政府能够维持非常高的投资水平和相对较低的消费比重。从“一五计划”到“六五计划”(1953—1986)国家积累总计是2243.2万亿,农业部门提供了其中的四分之一到三分之一。[113]

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。