第三节 人口变迁与现状

回族人口的历代数量变化,是回族史研究中最难解决的问题之一。

唐宋时期来华的回族先民,其具体人数在史料中只有一些零星的记载。《旧唐书·邓景山传》记载上元元年(760年)田神功之乱,扬州的大食商人遇害的有数千人之多。唐德宗贞元三年(787年),曾留居长安的外国使臣数量达4000人[6],这些使臣中有阿拉伯人、波斯人。阿拉伯人苏莱曼及阿布·赛义德·哈桑·西拉菲的《中国印度见闻录》中曾提到,黄巢起义军南下广州,广州城中的伊斯兰教徒、犹太教徒、基督教徒、拜火教徒共有12万人被杀害[7];另一位阿拉伯史学家、地理学家马苏底在其《黄金草原》中说罹难的人数为20万人[8],纳忠先生以为这里的“20万”也可能是“12万”的误抄[9]。入宋以后,先进的航海技术更得到推广和应用,入华的阿拉伯、波斯番商人数更多,活动范围更大,但具体数目不清楚。

元代是回回人大量东迁的时期,“元时来中国的回回,比唐宋时来中国的大食人,不知要多到多少倍”[10]。元西征中亚、西亚的进程中,大批穆斯林随蒙古大军东来中国内地,在蒙元南征北战与战后戍守屯田中,这些阿拉伯人、波斯人等穆斯林群体发挥了重要作用,并随即散居全国,与当地汉族、蒙古族等兄弟民族相互通婚。当时,回回人正式编入户籍。“回回户”的名称首见于元宪宗蒙哥二年(1252年)的“壬子籍户”,成为回族人口发展史具有重大历史意义的一件大事。关于具体人数,各种推测的差距很大,有人估计有二三百万人,也有人估计有数十万人[11]。以元大都为例,中统四年(1263年)时,中都有回回户2953户,按当时平均每户人口4.46人推算,当时北京即有回回人13000人。

明代,回族群体继续发展壮大。一方面,回族作为一个族群,人口得到稳定发展;另一方面,有为数不少的西域回回内迁。据和先生的推算,自明太祖洪武中至明世宗嘉靖初的百年间,入附的西域回回被安置在肃州、甘州、凉州、平凉一带的至少有五六万,陕西关中一带也有四五万人,南北二京也有过万人,加上两广、闽浙、川滇、豫鄂、南北直隶,总数在十五六万[12]。明代的回族人口也没有具体的数字,有人依据明中期全国人口数量推测当时回族人口当在五六十万[13]。

清代是回族人口增加的重要历史时期。道光年间,回族人口达到200多万。期间因西北、西南地区回民起义受到清统治者的残酷镇压,导致回族人口锐减。至清末民国初,回族人口为260万人。[14]

新中国成立以来,回族人口终于有了明确的统计记载,1953年为3530498人,1964年为4473147人,1982年为7228398人,1990年为8612001人,2000年为9816805人,2010年为1058.6087万人。

回族遍及全中国,全国98%以上的县市都有回族人口的分布,尤其以西北和华北最为集中。

海南回族妇女 摄影:杨继国

由以上分布看,回族人口主要分布在中国西北、华北、东北地区,人口数量由西向东呈现递减状态;西南、华东地区次之;华南地区最少。其中西北甘、宁、青、新和华北京、津、冀、豫、鲁、皖、辽11个省、市、自治区构成回族人口两个最主要的分布带。这两个地带的回族人口占全国回族人口的2/3以上。

从各省回族人口数字增减情况来看,从1957年到1964年,回族人口布局基本上处于静止状态,只有个别调整;从1964年到1982年,回族人口布局有了较大的改变,但总的分布格局没有改变;从1982年1990年,回族人口布局处于相对静止状态,只有个别变动。

从1957年到1964年,影响回族人口布局变动的主要因素:一是由于1958年宁夏回族自治区成立而引发的回族人口西迁;二是20世纪60年代初严重的自然灾害所造成的人口减员与迁徙。

1958年10月,原甘肃省的银川地区与吴忠、固原两个回族自治州合并,成立了中国历史上第一个省级回族自治区。宁夏回族自治区的成立受到全国回族人民的热烈欢迎,不少回族同胞主动要求到宁夏地区学习、工作、居住,因此宁夏地区回族人口逐渐增多。例如1949年到1958年,宁夏地区回汉人口比例为1∶2.2;1954年增至1∶1.99;到自治区成立的1958年,回汉人口比例则为1∶2.1。汉族人口比重的下降,说明回族人口数量的增长。从1949年到1958年,宁夏地区回族人口从372642人增长到629797人。9年间,人口净增257155人,平均每年递增28573人。再以银川为例:1949年全市回族人口为42893人,1955年为58926人,到1958年增加到71207人。9年间,全市回族人口净增28314人,年平均递增3146人。宁夏回族人口的这种增长在一定程度上说明甘、宁两省区回族人口比重的变动原因。

从50年代末到60年代初,对回族人口变动影响最大的是严重的自然灾害而造成的人口减员。从表1-1看,甘肃、青海、河北三省回族人口大幅度下降。如甘肃省1957年回族人口为624576人,到1964年降到593304人,减少31272人;青海省1957年回族人口为323257人,到1964年减至304154人,减少19103人。这种人口减员在回族聚集区表现得更明显。如1959年到1963年,宁夏全区回族人口数分别为:624138人(1959年)、612379人(1960年)、620020人(1961年),607712人(1962年)、632778人(1963年);同一时期,甘肃省临夏回族自治州人口也从32.58万人下降到30.38万人,直到1964年人口才逐渐回升。

从1964年到1982年,各省市回族人口普遍呈增长趋势,但增长速度有所不同。宁、甘、豫三省区回族人口仍雄踞全国回族人口之冠,河北、山东两省回族人口增幅缓慢,被新疆、青海、云南所取代。回族人口愈益偏向西北,这是这一阶段回族人口布局的一大特点。内地其余各省、市、自治区回族人口布局变动不大,一般在分布强度上略有差异。如1964年,黑龙江、吉林、辽宁、山西、陕西回族人口分布强度分别为15、17、9、23、14,1982年的回族人口分布强度则为14、16、10、22、15。

从1982年到1990年,各地区回族人口持续增长,但人口布局基本稳定。总体上看,华东与华南的回族人口布局有些较大变动。从表中可以看出,福建省的回族人口有了较大幅度的增长,从1982年的第24位上升到第21位,人口数居于湖北之上,达到92124人;浙江省的回族由第27位升至第26位,人口数增长了7768人,达到17186人;回族人口稀少的江西省回族人口也有增长,由1982年的7958人增长到9331人。相反,由于海南省的成立,广东省回族人口较之1982年减少2046人。

从1990年到2000年,全国各地回族人口持续增长,其中两个省区的回族人口超过了100万,其中宁夏回族自治区的回族人口达到1862474人,比1990年增长了338026人;甘肃省回族人口达到1184930人,比1990年增长了90576人。在西北各省区中,新疆的回族人口增长很快,比1990年增长了158310人;其次是青海省,比1990年增长了114531人。在内地与东部各省区市中,回族人口增长最快的是北京市、广东省和上海市等,其中北京市的回族人口比1990年增长了28831人,广东省的回族人口比1990年增加了16462人,上海的回族人口比1990年增长了7805人。而四川省的回族人口因为重庆市单列为国家直辖市,回族人口增长很慢,只增加了1322人。值得一提的是,西藏自治区的回族人口增长也很快,2000年西藏的回族人口比1990年增长了6044人,也反映了当地回族人口的时代性变化。

作为一个农商型民族,回族较为频繁的迁徙活动是它的一个重要特点,尤其值得注意的是回族人口的西向化、东向化。这种西向化、东向化的特点是由以下几个因素共同作用的结果:一是宗教因素,一是劳动力资源、市场经济大潮中的商贸活动空间等多种因素。

从表中我们还可以看到,新疆回族人口1964年位居第8位,到1982年

表1-1 全国各省(自治区)、直辖市回族人口的布局与变动

注:根据1990年全国人口普查的数据,按各省、市、自治区人口分布强度顺序排列,并与第三次和第二次全国人口普查的数据(1982年和1964年)及1957年人口数据相对照。其中1964年河北省和天津市回族人口分别按《中国人口·河北分册》和《中国人口·天津分册》的数据列出。国务院人口普查办公室、国家统计局人口和社会科技统计司编:《中国2000年人口普查资料》(上、中、下),中国统计出版社,2002年8月版。

跃居第4位,成为仅次于宁、甘、豫之后第4回族大省(区),其人口增长幅度中,包括了较多外来回族人口。据《中国人口·甘肃分册》介绍,甘肃省的少数民族人口流动性大,外出人口多,全省回族、东乡族都有西迁的现象。据有关资料介绍,仅甘肃省张家川一县,从1966年至1972年迁入新疆的回族人口就达6.8万人,平均每年迁入人口近1万人。同时大批东乡族人口改为回族进入新疆,进而使甘肃回族、东乡族人口增长速度放缓[15]。其他地区回族也有移入新疆的情况。如1956年河南开封市1.57万回民集体迁入新疆,之后又有4.6万河南回民迁入新疆。因此,新疆回族的增长,很大程度上与区外尤其是西北诸省区回族人口的迁入有关。另外,内地回族特别是西北的甘肃、青海的回族因为经商等原因,改革开放30年来,不少人到西藏自治区的拉萨、日喀则、那曲、亚东等地开展多种经营,也是西藏自治区回族人口增长很快的直接原因。

与回族人口西向化相同,宁夏回族人口增长也引人注目。由于宁夏是回族自治地方,内地回族的移入也是十分突出的现象。如1958年河南迁入宁夏的回民数达到4.5万人。外地回族的移入使宁夏回族数量迅速增长。1964年,宁夏回族人口为646961人,到1982年已增加到1235182人,18年间,回族人口增长率达到90.9%,几乎翻了一番,在同期全国各省、市、自治区回族人口增长率中名列第二,仅次于新疆。内地回族的西向化多与国内政治形势有关,迁移多采取集体迁移的方式,自愿迁移者并不很多,因此回返率较高。

此外,改革开放30多年来,由于市场经济的不断发展,回族等各个少数民族的迁移与流动性越来越强,如西北回族聚居地区的回族人口就不断向东南沿海地区的主要城市迁移,呈现出东向化的流动趋势。其中迁移流动的主要原因有务工经商、工作调动、分配录用、学习培训、拆迁搬家、婚姻迁入、随迁家属、投亲靠友等。

如北京市、上海市回族人口增长较快是因为高考制度恢复后,一些优秀回族子弟到北京、上海等地上大学,继续深造,不少人还留京工作,也有一部分外地回族人到北京、上海等地从事务工经商等工作,使这些大都市的回族人口有了较快的增加。

如深圳特区作为改革开放的前沿窗口,位于广东省中南部沿海,南与香港仅一河之隔,是一座年轻的现代化城市,1979年建市,1980年设立经济特区,现辖罗湖、福田、盐田、南山、宝安、龙岗等6区。现有人口700多万,其中常住人口达410万,深圳户籍者约有120万。据统计,至2004年元月,深圳穆斯林约有4万人,其中常住人口达3万,深圳户籍者约有12000人。

1979年穆斯林只有2人在深圳境内工作。1979年深圳设市,有10多名回族官兵就地转业,他们和家属都在深圳定居下来,成为深圳市最早定居下来的穆斯林。随着深圳经济的迅速发展,世界各地的穆斯林也随之蜂拥而来,伊斯兰教也随之在深圳市内传播开来。1982年,穆斯林仅有200多人,1990年有700多人,1997年有5000多人,2000年有1万多人,至2004年元月已达4万多人。近20多年来,当地的外来人口占据了绝对比重,其中迁入的回族人口最多。据学者们在2004年的调查显示,深圳当地的各族穆斯林依次为:回族(24000多人)、维吾尔族(3000多人)、撒拉族(300多人)、东乡族(300多人)、哈萨克族(100多人)、乌孜别克族(100多人)、保安族(50多人)、柯尔克孜族(50多人)、塔塔尔族(10人)、塔吉克族(7人)、汉族(250多人)、蒙古族(10人,来自内蒙古的蒙古族“缠头回回”)、黑人和白人(50多人,都是加入中国国籍的黑人穆斯林和白人穆斯林)、外籍穆斯林(2000多人)。

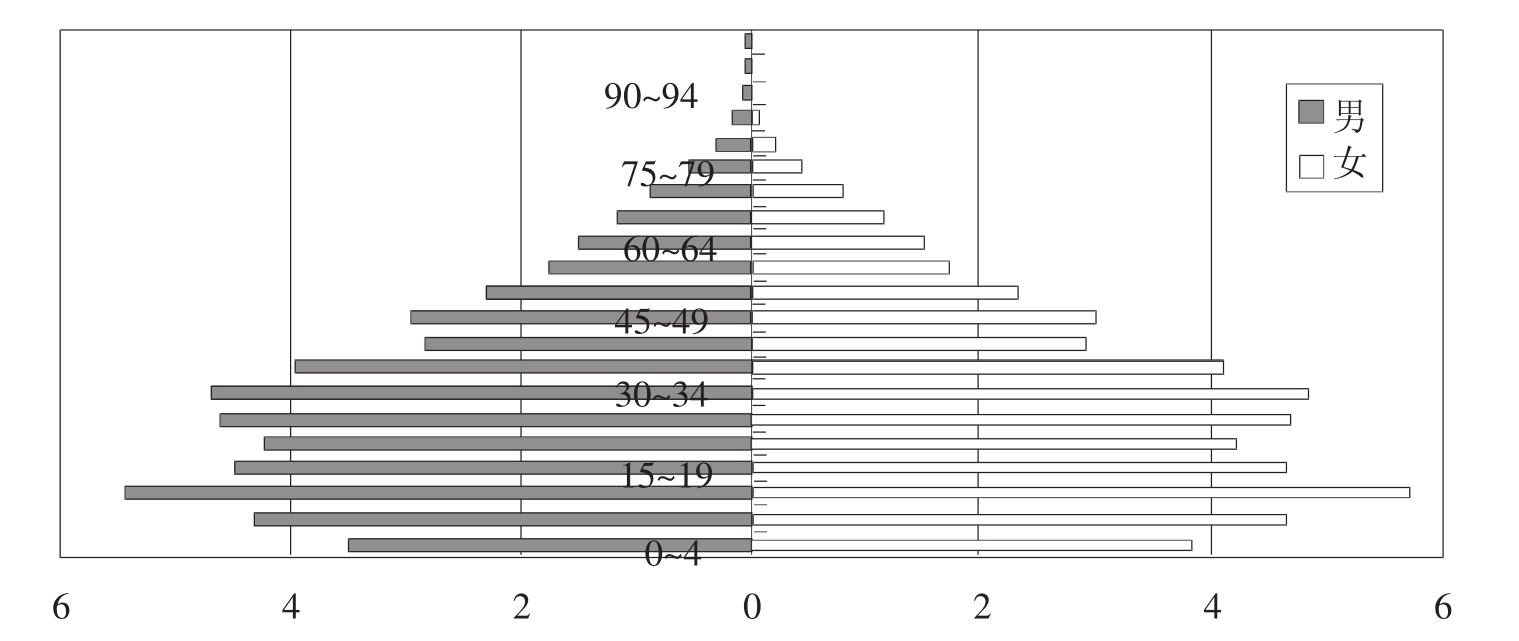

回族人口性别金字塔(2000,%)

回族东向化的迁移与流动趋势是时代新变化,这些变化说明,作为具有经商传统的回族人,在市场经济的发展中,能够发挥自身先天优势,发扬适应能力强的素质,积极参与到东南沿海的经济发达地区的经济建设与活动当中,这对回族人口在城市化、现代化的进程中产生着深刻的时代性影响,引起了回族社会从传统社会进入现代社会,并跟上时代发展步伐的显著变化。

同时,由于回族在中国内地的31个省、自治区、直辖市中均有分布,主要聚居在宁夏回族自治区,共有186.25万人,占回族总人口的18.9%。另外,回族人口在20万以上的地区还有北京、河北、内蒙古、辽宁、安徽、山东、河南、云南、甘肃和新疆。从人口结构来看:男性500.21万人,女性481.47万人,性别比为103.89。城镇人口有444.71万人,占总人口的45.30%;乡村人口536.97万人,占总人口的54.7%。从各年龄段的人口比例看,少年儿童人口(0~14岁)比重为27.32%,劳动年龄人口(15~64岁)比重为66.98%,老年人口(65岁及以上)占5.69%。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。