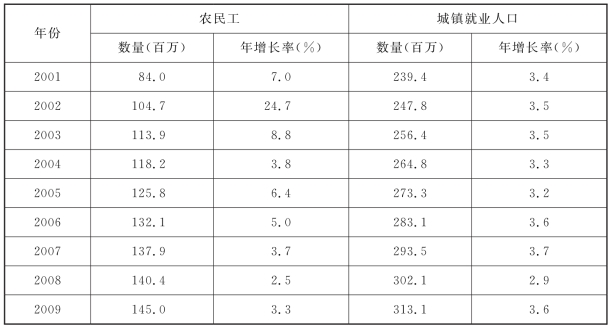

户口制度在改革时期虽然已经得到了一定程度的“松绑”,但其分化和排斥的核心功能并没有发生实质性的改变。正因为如此,改革时期中国国内的人口流动呈现出许多矛盾冲突的特征。一方面,由于日益深化的经济市场化改革,社会流动性和城乡之间的人口移动急剧增加。在过去的十年内,中国农民工人数稳步增长。根据国家统计局(2015)的数据,截至2014年底,中国农民工的人数已达2亿7395万。大多数人的流动范围超出其户口所在地,绝大多数人的目的地是东部沿海省份。如表1.1所示(Fang&Wang,2010),农民工几乎占2009年全部城镇就业人口的50%,这与改革初期只有两百万农民工的情形形成鲜明对比(国务院研究室课题组,2006,页3)。这些数量庞大的流动劳动力为发展迅速的发达地区繁荣的制造业、服务业、商业和其他经济部门提供了取之不竭的廉价劳动力。亿万低工资的农民工实际上成为中国在国际市场竞争力的主要来源,因此也成为国家经济繁荣的主要贡献者之一。

表1.1 农民工与城市就业人口数量和年度增长[12]

但是另一方面,由于城乡二元对立的户口制度的延续性,流入城市的农村劳动力无法获得城市人口专享的基本福利待遇。由于被排斥在城市公民权之外,农民工成为中国社会最为弱势、最易被剥夺的群体之一。在城市社会,他们成为不能享有完整城市公民权的漂泊者。市场化过程虽然在一定程度上减少了国家对社会资源和经济活动的控制,但并不能必然消除这一具有中国特色的“等级制度”。

在一定程度上市场化改革促进国家放松了对社会流动性的严厉控制,因为人口流动性是市场经济发展必不可少的条件之一。但经济体制的市场化改革所带来的负面后果却引发和强化了对户口改革的抵制。这些反对力量主要来自负责治安和政治稳定的官僚、有大量外来人口涌入的较为富裕地区的地方政府、计划经济的受益者和城市主流群体等既得利益群体。任何符合流动人口利益的改革措施都会不可避免地损害这一利益联盟的切身利益。与一个背负“先前社会主义体制遗产”的依然强大的国家一道,市场“在城市人群中激起了一种计算成本的竞争性心态,其合理性在于导向收益的生成。这种心理状态强化了对威胁到城市既有利益分配格局的外来陌生群体的歧视和恐惧症状(xenophobia)”(Solinger,1999b,页9)。

学者秦晖(2007)将这种情况称为“低人权优势”。正是这一制度安排,使得“被排斥在城市主流人群所享受的福利待遇之外的廉价且可控的劳动力成为随时可取的资源”,确保“该群体能够被轻易榨取、剥夺,甚至在经济衰退期有必要的话,可以随时被废弃”(F.-L.Wang,2010,页83)。为了服务于优先发展重工业而获取农业剩余价值的中央计划经济发展战略,国家在前改革时代建立起严密的户口制度。与此类似,改革时代对严格的户口制度的有限放开,同样服务于国家整体的发展主义经济战略。这一战略需要农村剩余劳动力能够相对自由地流动而不会失去控制,同时又需要维持这些劳动力内在的低等地位,以此吸引全球资本,并以最小的成本促进国家的出口导向型经济的发展(Fan, 2008)。这一关于劳动力资本的基本事实成为“中国制造”和“中国奇迹”等主流话语中不能被言明的“不方便的真相”。由此,改革时期的国家、市场和农民工彼此相互影响,不断产生表面合理但实则自相矛盾的结果。无论国家采取何种经济政策,也不管人口流动的自由度如何,在前改革和改革时代,尽管执政党-国家不断调整自身的治理手段以适应变化的社会环境,但其对经济和社会发展大局的主导始终是一致的。

尽管如此,人口流动和社会变迁的国家或制度分析路径(例如,Amin, 1999;Peck,1994;Skocpol,1979,1985)并不意味着全然否定市场化所释放的主体能动性。市场化从不能保证线性的政治和社会进步。但同时不可否认的是, 1970年代末以来的市场化进程的确发挥了从高度压制性的国家控制下恢复社会要素流动性的功能,其中包括劳动力的流动。同时,市场也为一个逐渐兴起的非国家领域(non-state sector)(Zheng&Fewsmith,2008)的发展打开了一定的空间。正是在这些空间里,相对自由的社会行动者展示了巨大的能动性,他们利用市场和其他非国家空间,作为挑战甚至改变国家确立的规则从而建构属于自身的社会空间的场域。对流动人口,特别是对农村向城市流动的农民工来说,情况同样如此。一旦具备了最基本的制度条件,他们就会为了过上更好的生活,而不断通过“传统网络关系的市场化”来向外流动。通过各种日常生活抵抗策略,他们不断质疑、延展,甚至侵蚀了国家的人口管制体制所确定的制度边界(例如Xiang,1999,2004)。

因此,对中国社会的人口流动问题的研究者来说,十分重要的是必须认识到无论是结构要素还是主体性要素,都不是静止的,不是彼此毫无影响的。尽管当前的制度安排远没有达到彻底根除针对流动人口的制度性歧视的要求,但国家在实施其管制目标的过程中,也从未毫无阻力地实现其目的。相反,它必须不断地调整体制以适应不断增长的社会压力,应对社会变化所不断释放出来的由无数个体、群体和共同体所构成的劳动力。这些行动者会利用一切能够得到的资源和可使用的手段,包括体制漏洞、寻租、游击策略、暴力,甚至是有组织的抗争,来捍卫其利益。与此相似,在媒体中和其他公共话语中展开的与农民工议题相关的公共论争,同样处于一种国家、市场和社会主体能动性所相互构成的制度型构之中。下一章将着重探讨与公民权概念、媒体和公共领域、在公共话语空间中展开的公共协商和公共论争,以及边缘群体公民权状况等相关的理论文献。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。