(一)MARC法

1.电子期刊编目通用MARC字段[8]

由于网络版电子期刊除具有印刷版期刊的统一题名、出版周期、出版发行等一般特征外,还具有专供计算机识读、受控运行和资源定位等特征,因此制定网络版电子期刊编目细则,必须既要符合AACR2R著录规则,又要与MARC格式的要求相符。除了著录完整印刷版期刊的信息内容外,还要注意如下字段的信息内容的著录。这些字段的著录要以ISBD(ER)、ISBD(S)、UNIMARC指南6:电子资源为依据。

记录头标区,应注意06字符位(记录类型代码)为m(计算机文档代码);

007字段,用于所有的计算机文件的标识,第00字符位应选取c(计算机文件),第01字符位应选取r(远程设备);

008字段,对于网络版电子期刊,这里只著录其计算机文档的特征;

022字段,连续出版物号,如果电子期刊的ISSN号不同于纸本,在这里要著录电子期刊的ISSN号;

090字段,电子期刊的分类一般最多到二级类目;

130字段,统一题名后使用限定词online,如$a Information economics and polity(online);

245字段,正刊名后紧跟电子期刊的一般资料标识$h子字段,著录为$h[computer file];

300字段,记录文献载体的物理形态特征;网络版电子期刊著录时一般不用此字段;

310字段,与008字段的第18/19字符位相匹配,$a当前出版频率$b当前出版频率的起止日期;

362字段,本字段记录文献的出版起始/终止卷期。电子期刊的回溯很难到达首卷,以当前电子期刊卷期为准;

506字段,检索限定附注;

516字段,计算机文件类型或数据附注,$aAbstrancts are HTML encoded,articles are available in portable document format(PDF);

530字段,其他载体形态附注;

655字段,体裁/形式标注,$aOnline resources;

740字段,当电子版Title与印刷版不同时,电子版的Title著录在此;

780字段,先前款目,记录标目文献有关的先前出版物的信息;

785字段,后继款目,记录标目文献有关的后续出版物的信息;

856字段,对于网络版电子期刊,电子资源定位及检索字段是必不可少的,通过该字段可实现书目记录与网络版电子资源的链接。如果数据库中的期刊只有电子版,则856字段第一指示符为4,第二指示符为0;如果电子版信息是在印刷版书目基础上修改的,则856第一指示符为4,第二指示符为1。主要子字段为$uURL地址$z公共附注。对于来自不同数据库的同一种期刊,重复著录此字段。

2.电子期刊编目注意事项[9]

(1)信息源

电子期刊编目,首先要注意信息源的选择。依据ISBD(ER),电子期刊著录主要信息源的首选应来自电子期刊内部信息源,该信息源优于所有其他信息源,它包括题名屏幕、主选择单、程序说明,首先显示的信息如主页、TEI头标等,编目人员要尽量选择随时间推移可能是稳定的相关信息作为主要信息源,要注意任何不同形式的信息及来源。

(2)题名

该字段应注意两个问题,一个是统一题名的选取;另一个是连接到印刷版、CD-ROM版的电子期刊题名的处理。本人认为应在相关字段(4XX、5XX)予以说明,正题名之后的一般资料标识(GMD)为电子资源著录必备。

例:2001#1$a The school field$b Electronic journal

452#1$1011##$a0353-6807$12001#$a The school field$bTiskanobesedilo

452#1$12001#$a The school field$b Electronic journal$1205##$a[compact disk ed.]

5300#$a school field$b Online ed.

531##$a sch.Field$b online ed.

(3)版本

如程序语言或操作系统有所变化,或知识内容发生改变,该文件即视为新版本处理,著录时应按原题著录;如编目员自拟,应置于“[]”内;对于经常更新的远程存取电子期刊,可省略版本说明,在附注项做适当说明。

例:205##$a ASCII ed.

205##$a[online ed.]

305##$a frequently updated;last update:2/18/97

305##$a Updated weekly

(4)出版、发行

对于ISBD(ER)来说,所有远程存取的电子资源均认为是被出版的,如出版者信息不明确或没有说明,可将发行者或代理商视为一个实体,按有关规定著录。

(5)载体描述

该项只适用于本地存取的电子期刊,如CD-ROM Journal,而通过远程存取的电子期刊,因没有待编的实体文献,故省略。

根据编目原则2.3.2,举例说明如下:

同一种书目记录中著录每种不同的物理载体,著录时,每种载体占一行,也可连成一行。

例:215##$a1electronic optical disc;12cm

215##$a3electronic disks;9cm

215##$a1user guide;23cm

或:215##$a1electronic optical disc,3electronic disks,luser guide

每种不同的物理载体,可著录在各自分开的书目记录里。

215##$a1electronic optical disc;12cm

(6)附注

附注使书目著录部分达到平衡状态,发挥着进一步解释和说明的作用。附注项因其性质,不可能彻底列举。附注及著录顺序均为适用,其中系统要求附注和存取方式附注在电子期刊著录中应为必备。在此,本书已将ISBD(S)、ISBD(ER)的附注组合在一起,以便于说明。

①有关正题名出处的附注,在任何情况下均应著录。

例:304##$a Title from title screen

304##$a Title from TEI header

304##$a Title from subject line of email header

对于电子期刊,当著录“Description based on:”(著录基于)附注时,应将本信息与该附注结合在一起。

例:300##$a Description based on:Issue 43;title from file header

②系统需求

该字段对于本地存取的电子期刊尤为必备。本附注以一种正规的结构化方式著录,以“system requirements(系统需求)”引导词开始。

例:337##$a system requirements:Post Script compatible Printer

③存取方式

该字段对于远程存取的电子期刊为必备,因本地存取字段(856)已经提供了存取方面的详细信息,本字段附注可以简明处理,规范用语为“Mode of access:”(存取方式)

例:300##$a Mode of access:World wide Web.

300##$a Made of access:computer university network

④电子期刊的出版周期(326)及电子期刊的覆盖范围(300)

例:326##$a Q uarterly$b 1981-

326##$a Irregular

326##$a Annual

300##$a Coverage as of:[当前被数字化的最早卷期]

⑤电子期刊的本质属性和范围

该附注提供文件的本质属性和范围方面的主要信息,本字段使用由特殊形式或类型术语限定的通用描述(text、numeric等),对于电子期刊而言,多数为文本文件,选择“Text”作为主要描述词。

例:336##$a Electronic journal available in AscII?

336##$a Text

(7)电子资源定位与存取(856)

该字段为网络信息资源编目时特有字段,包含有电子资源定位与存取时所需要的信息。该字段包含有28个子字段,通过这些子字段可以实现对电子资源主机名称、文件压缩信息、统一资源名称、不同存取方式、统一资源地址等的揭示。

对于网络型电子期刊及联机数据库期刊,该字段为必备。

例:856 40$u http://firstsearch.oclc.org/journal=0179-1613;

screen=info.Eco IP$z Address for accessing the journal from an authorized IP address through Oclc First Search Electronic Collections Online

(8)文件特征

对于通过远程存取获得的电子期刊而言,文件特征说明为必备。标准著录方式为:

230##$a Electronic Data

230##$a Electronic Program

230##$a Electronic Data and Program

ISBD(ER)列举了关于该项的更多的术语,详情请参见ISBD(ER)。

(二)元数据方法

1.元数据与DC

元数据(Metadata)可以理解为“data about data”,即“关于数据的数据”。一个完整的元数据体系包括语义、句法及结构的定义与描述三方面的内容。该词是随Internet的发展而产生的,自上个世纪90年代以来产生了如CDWA、DC、EAD、FGDC等适用于不同领域的各种元数据格式,他们在内部结构、应用领域、编码标记方式、开发设计角度、通讯协议等方面存在一定的差别。DC(Dublin Core)即都柏林核心元数据,所描述的对象是网络资源。DC最早由美国OCLC公司发起研究,是“用该元素集描述任何网络信息资源,并足够简单以至任何作者无需专门培训即可创建自己文件”的元数据。

2.DC元素与修饰词与特点[10]

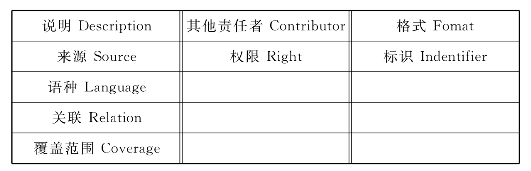

DC由15个基本元素组成,分为三个广为认可的大类,如下表7-5:

表7-5 DC的15个基本元素可分成三大类

(续表)

DC修饰词是对15个元素的语义进行限定和修饰的词。

它的制订遵循著名的向下兼容原则,即修饰词的语义包含于未修饰词中,在范围上对未修饰词的语义进行限定,在深度上对未修饰词的语义进行延伸。

DC的特点包括以下几方面:

(1)简易性:只有15个元素,而且通俗易懂;

(2)通用性:不针对某个特定的学科或领域,支持对任何内容的资源进行描述。增加了跨学科的语义互操作性的可能;

(3)可重复性:其所有元素都是可重复的,解决了多著者与多出版者等重复元素的著录问题;

(4)可扩展性:它允许资料以地区性规范出现,并保持元数据的一些特性,以便日后有扩充的余地;

(5)可修饰性:对于需要详细著录的资料,引进了DC修饰词。

3.DC与MARC格式编目数据的区别[11]

(1)数据生产者不同

DC元数据最初产生的宗旨是为网络资源的作者自己描述其资源而提供的一种数据格式,它的简单易用性使信息创建者和提供者无需经过特别培训就能完成信息资源的描述,因此其生产者范围可非常宽泛,任何人包括学者、专家、学生和图书馆编目人员都能使用,这正适应了数字图书馆信息量迅速膨胀,由专业人员进行著录已是不可能的事实;而MARC数据的制作者必须是图书馆经过专门培训的编目人员。

(2)著录项目的详简级次不同

DC元数据第一次研讨会就提出,其目标是“建立一套简洁而灵活的,且非专业图书馆人员也容易掌握和使用的资源著录格式”,其整体结构简洁明了。但是,MARC数据则一直追求著录严密、完整、详尽,它包含繁复的字段和子字段信息,要比DC元数据详尽得多,也复杂得多,用它来完成网上海量电子期刊的编目和日后的数据维护工作,其工作量之巨大令人望而却步。

(3)主题标引深度不同

DC的主题(Subject)元素对标引尝试(标引词数量)不加限制,可选用主题词、关键词、自由词等加以标引;而MARC则对主题款目加以严格限定,如CNMARC只允许依照《汉语主题词表》中的主题词进行标引。

(4)适用资料类型不同

DC通用性较强,支持对任何内容的资源进行描述,尤其适用于网络资源,便于网上信息的组织、分类和索引;而MARC数据则适用于传统的纸质出版物,虽然经过改进,可以完成对电子期刊等网上资源的描述,但仍存在局限性。比如对于不同数据库中同种电子期刊的来源著录时容易产生混淆;同种刊不同卷期对应不同网址时的描述易产生混淆;联合目录中不同的图书馆对同种刊不同的使用权限难于说明和控制等等。

(5)对异构数据库中电子期刊的描述能力不同

目前电子期刊(尤其是全文期刊)数据库基本都采用自己特有的数字信息存储和检索技术,人为地使自己的产品在使用方式、字段、接口设计等方面造成差异和封闭,致使这些异构的数据库难以实现统一的检索和利用。DC如同为这些异构数据库增加了一个无形的统一索引目录,通过描述电子期刊的基本特征,使得计算机能够自动辨识、抽取、分析和整合,使电子期刊资源得以透明、公开。而MARC对此却是无能为力的。

(6)适用范围不同

DC适用于网络,直接利用标记语言或数据库等制作,保证了元数据的结构化,容易被计算机处理和交流,使其具有很强的互操作性和通用性;而MARC一般需要在专门的图书馆自动化管理软件系统中使用,以独立数据库或文_件形式存在,与其所描述的对象本身分离,在进行数据处理时对软件平台的依赖性较强。

由上不难看出,DC元数据相对于传统的MARC在电子期刊的编目中有许多优势,选择DC来进行电子期刊的编目工作将会事半功倍。DC元数据应用的全球化和多学科化趋势,无疑进一步增加了它作为未来网络资源元数据标准的希望。我们有理由相信,它在将来的应用前景将会更加广阔。

4.DC编目方法[12]

选择DC元数据进行电子期刊编目的方法共有以下几种,各馆可任选其一或多种方式并用:

(1)自编

可由数据生产者、图书馆专业编目人员、数据库所有者或电子期刊编辑部完成。相信不远的将来,在DC被设定为行业或国家标准之后,该项工作将逐渐被普及并为大家所接受,而且会变得越来越容易完成。

(2)从已有MARC格式转换

上海交通大学图书馆编制了DC与MARC格式转换对照表,利用SQL SERVER数据库管理系统和Delphi语言,开发了完成两种格式相互转换的计算机程序,从而可以将馆藏数据库中电子期刊的相关信息,按不同的MARC格式转换成DC格式的数据,方便读者在异构平台上检索信息。

(3)计算机自动生成

当前,很多专业描述网络资源的团体都在致力于研究自动生成DC元数据的方法,自动生成软件已被开发,它的应用将大大推进DC元数据的应用进程,从而极大地促进电子期刊资源朝着有组织、可发现的方向发展。目前,DC-111版本的15个元素都采用了WWW上最常用的HTML语言标准。但国内的相关研究在语义定义和语法描述方面却存在较大差异,有些馆采用了HTML语言的不同版本,也有的馆基于XHTML/RDF完成DC元数据的描述,因此笔者提醒各馆在开始创建DC元数据时,要进行深入研究,设计一种比较通用的语法描述实例,并采用规范、正确的语法描述。

(三)FRBR方法

1.FRBR方法分析[13]

从FRBR模型(见图7-3)的描述可知,在著作的物质媒体变得越来越模糊的今天,传统编目规则将发生重大变革:著录将以手头文献的内容、载体、出版形式和书目关系为基础,从注重文献的物理形式发展到注重著作的创作内容。现代文献编目的对象应上升为以文献主题为核心的表现方式甚至著作层次,而不只停滞在表达形式和单册层面;目录不只是书目记录的无限增加,更重要的是如何揭示书目之间的关系以及如何寻找一种易于查找、浏览的聚合检索方式。基于FRBR模型编目来著录书目信息,同一作品的不同表达方式和不同载体信息都能够集中一起。而目前国内电子期刊呈现多种形式并存的状况,如光盘版电子期刊,网络版电子期刊,纯电子期刊,印刷型期刊转化而来的电子期刊,如果用传统的编目模式,电子期刊的各种版本形式将是独立的,用户查询一条编目记录却看不到相应的其他版本信息,如果用户想检索该电子期刊的全部版本需查询若干次才能实现,这对用户来说是件费事费力的事情。如果以FRBR模式对其进行编目,一次检索结果就能看到各种版本形式的著录信息,使得用户不需再花时间和精力重复查询,这样为用户节省了时间,也为文献管理者提供了一个统一的模式。另外,从期刊本身的发展过程来看,期刊题名改变,期刊编制宗旨改变,期刊责任者改变,期刊的停刊、分刊、合刊、复刊以及期刊的ISSN号改变等情况,用户从传统编目模式很难辨别哪些是同种期刊,而FRBR模式却能做到这一点,这是FRBR的最大优势。

图7-3 FRBR模型

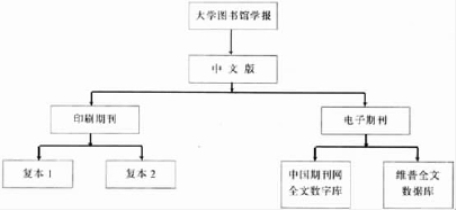

2.FRBR实例[14]

现以《大学图书馆学报》为例,该刊有印刷本、电子版两种表现形式。传统MARC编目记录不管是将两种版本单独编成记录还是合编一条记录,都要涉及刊名、责任者、语种、电子文件特征、版本、出版发行、附注、电子资源定位与存取等项目,这些项目涉及几十个字段及子字段,对于编目人员来说比较烦琐,而记录显示结果又是列表式清单,对于用户来说难以辨认和选择。如果用FRBR模型对其进行模块分解,则可以得出如下概念:

第一组实体:

作品:大学图书馆学报

载体表现1:印刷期刊

单件:复本1

单件:复本2

载体表现2:电子期刊

单件:中国期刊全文数据库(网址1)

单件:重庆维普数据库(网址2)

第二组实体:

个人名称/团体名称1:北京大学出版社

个人名称/团体名称2:中国期刊网个人名称/团体名称3:维普数据库

第三组实体:

概念:连续出版物,电子期刊,电子资源

从图7-4可以看出,该模型展示了《大学图书馆学报》的4个实体之间的层次关系,这4个实体分别是作品(刊名“大学图书馆学报”)、内容表达(中文版)、载体表现(印刷型和电子型)、单件(印刷型的复本和两个数据库中的电子期刊),该图显示了这4个实体从抽象到具体的过程,从而形成树结构,即每种作品形成一棵树,树的结点包含一个数据元素及若干指向其子树的分支。在系统提交用户的查询请求中,会要求在树中查找具有某特征的结点,或者对树中全部结点逐一进行某种处理。这就涉及树的遍历,即如何按照某条搜索路径访问树中每一个结点,使得每个结点均被访问一次,而且仅被访问一次。在访问的过程中,可根据图书馆记录的特点、具体操作的需要和操作者的喜好选择合适的遍历方法,对数据库中所有记录进行一次完全浏览或操作。利用上述建立的树模型,FRBR的书目记录就可以在计算机中以树的结构进行存储,并具有树所有的性质,如可以将其转化为二叉树,或是为每个结点增加标志域成为线索二叉树等等。这些操作在图书馆中对书刊采编、信息检索、经费预算等方面工作将产生重大的意义。

图7-4 FRBR实例——《大学图书馆学报》

3.实例分析及实施[15]

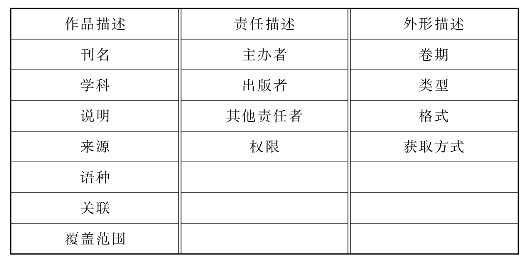

目前业界对期刊及电子期刊的编目都采用MARC格式,而FRB模型编目(见表7-6)又是未来发展的方向。电子期刊的编目涉及如下两方面:一是对原有的MARC书目数据进行转换,使之符合FRBR模式,二是为新的期刊重新建一个FRBR模型的数据库。为新刊新建数据库不需要再采用MARC的方式,而是为该编目过程设计一个简单的基于XML的编目界面,界面元素的选择可以参照DC元数据。

表7-6 期刊FABR模型编目

OCLC开发的CORC联合编目系统(http://www.oclc.org/connexion/)和上海图书馆开发的UCCOR(中文在线资源联合编目系统http://uccor.digilib.sh.CN/uccor/index.htm)是这方面典型的例子。

检索系统的设计采用WEB交互方式。考虑到FRBR模型是用作品来集中相应的资源,判定期刊为同一种刊的标识有刊名和ISSN号或CN号,因此界面的检索主字段设置为刊名或ISSN号或CN号,辅以机关团体字段为限定检索条件。检索结果的显示方式基于FRBR模式。

这样的检索界面对于用户来说既简洁又省事,只需要用户输入刊名或ISSN号或CN号,就能检索出相应期刊的印刷本和电子本,如果有多种语言的内容表达形式,也能同时被检出,用户从一次检索结果了解期刊的所有记录。

刊名:大学图书馆学报

并列刊名:JOURNAL OF ACADEMIC LIBRARIES

类型:印刷期刊

文种:中文

责任者:北京大学出版社

类型:电子期刊

文种:中文

责任者:北京大学出版社

点击“印刷期刊”,会出现印刷型期刊的如下内容:

ISSN号:1002-1027

CN号:11-2952

学科:图书情报

来源:

编目机构:NJUT

获取方式:G25/18

其他责任者:

编目机构:NJUT

获取方式:G25/18

如果点击“电子期刊”,则出现电子期刊的如下内容:

ISSN号:1002-1027

CN号:11-2952

学科:图书情报

来源:中国期刊网

编目机构:NJUT

获取方式:http://dxts.chinajournal.net.CN

来源:维普数据库

编目机构:NJUT

获取方式:http://202.119.47.6/Visitnew.asp

客户端与服务器之间数据交换:编目系统和检索系统中客户端向服务器端提交请求的数据交换采用XML,XML是异构数据库之间的数据转换的最佳选择,因为XML语言能在完全不同的系统之间共享数据。FRBR所揭示的文献及其著录的层次关系正好与XML的递归树型等级结构相符合,XML的一个表示符号可有多个属性和从标识符,以<标识符>开始,到</标识符>结束,中间的从标识作为下级属性,依照等级层次递推,XML可以详细深入、有层次地描述数据,形成多级著录信息的语义层级关系,能详细清晰地对文献特征及相互关系进行描述,便于用户查询目录数据库时对所查文献的鉴别与取舍,提高用户检索效率。做法是用XMLSchema定义MARCDTD或MARCXMI Schema来进行转化,这是一种切实可行的措施。将MARC数据转换成XML格式的具体做法,可参见张健《应用XML模式描述MARC格式的探讨》(《情报技术》2005(8));王兰成,冯文杰《两种CNMARC的XML DTD信息描述》(中国图书馆学报2004(1))。

4.FRBR方法的总结[16]

来源于不同数据库的电子期刊有许多是重复的,各数据库检索界面和检索平台不同,读者不能进行跨库检索,同时电子期刊与纸质期刊的分离状态增加了用户的使用困难,因此对电子期刊的编目是必要的。但是目前对电子期刊的编目多采用MARC格式,MARC存在着结构繁杂、字段设置重复、不适应多媒体及数字资源的编目等方面的弊端。国际图联于1998年正式推出FRBR,是国际编目原则和编目思维模式上的重大突破,它揭示了隐匿在编目对象中的深层次关系,形成一个立体的元数据模型。本书借用该模型对电子期刊的编目进行了新的思考,设计出简洁而适用的电子期刊编目模型,不仅使编目工作相对简化,而且用户的检索过程更加快捷,检索结果更加详细和全面。相信它将是未来电子期刊编目的发展方向。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。