梵高和高更

梵高和高更都是19世纪末画坛的风云人物,对20世纪的画风都产生了巨大的影响。1888年10月,高更应梵高之召前往法国南部的阿尔,两位画坛巨匠共用一间画室作画。这本是一桩艺术史上足以流芳千古的美谈。但天不作美,两个月后,两人在激烈的争吵后分手。梵高在暴怒中割下了自己的左耳。故事的浪漫性,特别是经过流行小说和电影的渲染,吸走了人们主要的注意力。

在Vojtěch Jirat-Wasiutyński和H.Travers Newton Jr.的《高更绘画的技艺和义蕴》以及Debora Silverman的《梵高和高更:奉献艺术的探寻》中,两书的作者们都分析了高更和梵高分手的原因。他们指出了二人在艺术信念和追求上的不同,而这不同又源于他们早岁所受的教育。高更从11岁到13岁就读于奥尔良的一间寄宿学校,受的是严格的天主教教育。梵高则从童年时代起就是荷兰改革教会的教徒。

高更:《带光环的自画像》,1889

高更(1848—1903) 24岁开始学画,37岁后才成为职业画家。梵高(1853—1890)更是到了27岁才开始学画。两人对艺术的热衷,于此可见一斑。Silverman把她的新书如此命名,也正是点出了梵、高二人献身于艺术的心灵追寻。

高更自步入画坛之后就一直追寻一种新的画风,他在印象主义的基础上,吸收了一部分毕沙罗和德加的技法,力求表现一个更灰白、更平坦也更富有原始趣味和类似于浮雕的装饰性的表面,(后一种特色也曾是雷诺阿早些年的追求。)在他的名作《布道后的幻像》中,他所追求的画面特色可说表现得淋漓尽致。

高更:《布道后的幻像》,1888

《布道后的幻像》完成于高更赶赴阿尔与梵高会合的前夕。那时高更正住在布列塔尼乡间的阿翁桥(Pont-Avon)镇。那一时期高更高寻找的是一个“原始”的环境,以便配合他创作一种风格类似于中古和文艺复兴早期并且也接近日本和其他非欧洲艺术的作品。这幅画的前景是一斜排布列塔尼当地妇女,画面中央直到顶端是一片红色(!)的草地,一棵苹果树干把草地从左上角到右下角分成两部分,草地的中央,也就是画面的右上方,画的是雅各(出自《圣经·创世记》)正在和一位神秘的、带翼的天使在搏斗。这幅画无论是题材和其表现方式完全不能被当时的人理解,即使温和的人也会感到刺眼的红色草地是对观众的嘲弄。它之被阿翁桥本堂神父拒绝收藏,自然也就不出意料之外。但高更本人对这件作品显然感到满意。他在写给梵高的信中说:“我相信画中的人物足以表现一种原始质朴而隐约迷离的单纯。”也正是通过这件作品,高更发出了与印象主义、后印象主义以及学院派分道扬镳的宣言。

背离自然的抽象化和单纯化正是高更的艺术宗旨。而这一思想的根脉则深植于高氏早岁的天主教教育之中。他所就读的寄宿学校的校长是奥尔良的主教杜彭卢(Antoine-philibert Dupanloup),他也是全国闻名的教育学者。杜氏的教诲重点在于以内省和想象来取代汲取于自然的知识。他强调内心心象的培育,藉此来驾驭感性的认识以达到神性的体会。他还认为人类的天性是堕落的,人生充满了痛苦、忧患和与罪愆的搏斗,感官上的纵乐徒然使人愈加颓废和腐化。杜氏的思想固然不失天主教信仰的基调,但他所强调的地方都能在高更身上找到清晰的痕迹。从高更充满了自怜的信件和自传式的写作中我们都不难找到他的反自然主义和对于抽象化以及理念的综合表现形式的追求、他的蔑视尘世的现实以及对内心幻像的追求、他的驱之不去的受难感以及对沉迷于感官享受的负罪感、还有他对于罪和得救之间的冲突的敏锐警觉。在《自画像:“悲惨世界”》(1888)中,他把自己画成雨果笔下的冉·阿让,在《基督在橄榄园》(1889)中,他干脆把自己画成基督。

在《布道后的幻像》中,巨大的树干把画面截然分为“上界”和“下界”。两界交汇处的一头牛正抬头伸向上界,象征着下界的重浊向往向上界的轻灵超度,同时体现了超自然主义的主题。红色的草地,Silverman认为是基督的血的象征,也不失言之成理。下界妇女们的形象和色彩与现实世界相去甚远,她们正神游于教士的讲道之中。高更自己在一封信中说:“艺术是一种抽象,神游于自然之中,并将之抽象……这是升向上帝的唯一途径——创造,像造物主所作的那样。”这样的思想可说与杜彭卢主教以内观来驾驭感官所见而达到神性经验的教谕若合符节。

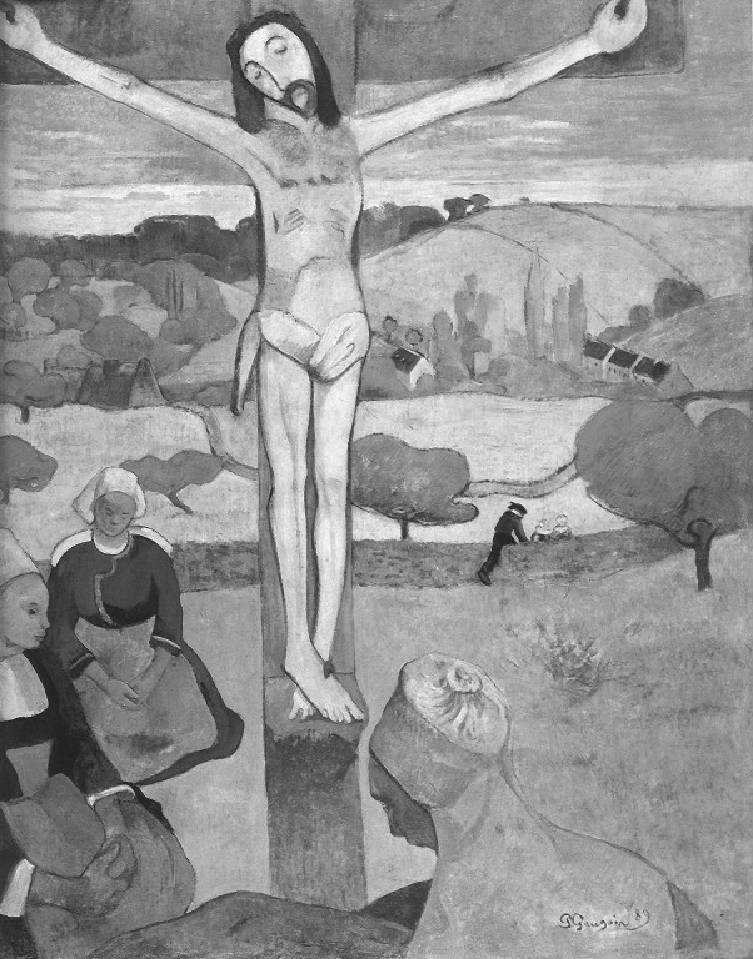

高更:《黄色基督》,1889

事实上,Silverman认为,杜彭卢的天主教信仰和文学领域的标榜反自然主义的象征主义作家非常接近,当时后者的代表人物是魏尔伦和马拉美。1886年以后,象征主义就一直传播“菁华”、“综合”之类的名词,用来表达对幻觉主义的憎恶和对原始主义的偏嗜。高更的轻彩和平坦的表面旨在追求形式的抽象式简化,他要的是一种想象形式的综合,其形与色足以和他力图挣脱自然主义所加于的羁绊的思想交谈,而梵高则把生彩和表现力强的自然景象视作神性的化身,不容人的概念再加以提升。

梵高的父亲是荷兰南部小镇冲德尔(Zundert)的牧师。梵高自幼便沉浸在基督教新教的教义里。梵高还读过一年神学,后来又到比利时的一个矿区做过一年不受薪的传教士,这番经历无疑更加深了他的信仰。荷兰新教拒绝从字面上去诠解《圣经》,认为自然是神性的显灵。人不能凭一时的理解度向神性,而应该怀有对现实的激情,深入沉浸在自然之中,把它视为奉献的真实泉源。各种形式的艺术——诗、绘画、音乐——都是通往神性的具体手段。因此对梵高而言,投身艺术,无异于从事一门宗教性的职业。在法国和荷兰的画家中,梵高对米勒[1814—1875,他的名作是《拾穗者》(1845)]情有独钟。米勒极少画空洞的宗教故事题材,而更多地画自然景象和人物,这些前工业世界的乡村佬对他有一种表现基督德性的魅力。米勒和梵高在思想上因此颇有同气相求之处。这种思想和杜彭卢的信仰可说有着明显的对立性。后者的思想颇有“色即是空”的色彩,而梵高所秉承的新思想则有着对于“色”的执著。(高更和梵高都对日本的版画十分入迷。)

米勒:《拾穗者》

凡高:《播种者》,1888

Silverman尝试通过比较高更和梵高的作品来踪迹二人的绘画技巧、生活环境和思想渊源。她从二人的作品中各选出六幅,作了重点的对比。上面提到的高更的《布道的幻像》便被他拿来和梵高的《播种者》对比。《播种者》被Silverman认为是“奉献的现实主义”的典型之作,但又同时具有象征主义的特征。在画里,梵高追求一种无限性,一种他藉种子和禾束来象征的东西。“播种者”(显然承袭自米勒的“拾穗者”)象征着能获致救赎的劳动以及生命的生生不息,而收获则是得救的灵魂。故意夸大了的太阳则代替了传统的神性的光环,象征神的爱。梵高寻求的是一个渡向无限性(也就是神,就是生命)的形式上的凭藉,这个无限性是心灵的,它把所有的个人与一个永恒的、神圣的并且超越自身的整体联系起来。艺术的力量就在于帮助人通向自然所具有的提升与安慰的伟力。因此像他在给高更和贝尔纳(-mile Bernard)的信中所说,他要像上帝那样,以活生生的人而不是抽象物作为作画的主题。

梵高自画像

高更:《塔西提妇女》,1889

布列塔尼和阿尔分别是高更和梵高生活并创造出主要作品的地方。但高更对布列塔尼的主要兴趣是当地人的宗教生活和仪式,而梵高则专注于阿尔地方人和景物的地方风味。梵高显然有意藉此自别于高更的稀落的油彩所要表现的那种触之无物的空灵。另一方面,《摇摇篮的女人》(见彩图2)也表达了对高更的忆念。作这画时正是梵高一生中最阴郁的日子,高更不辞而别,两人同室作画的理想于焉付之流水,Joseph远走他乡,弟弟戴奥婚期在即。这一切都使梵高陷进孤独的包围之中。面貌谨厚的Rulin夫人坐在船舱中,背景是绘满花朵的舱壁,摇篮代表了在海上飘摇的船只(高更早年曾当过水手),而躺在摇篮中的(画面上只看到一只扶手),应该正是梵高那受创的、亟待安慰的灵魂。

第二年,梵高在半癫狂状态中死去。高更则从1981年起,两赴大溪地,把生命的最后十年全部投入对原始性的寻觅之中。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。