9.3.2 情报空间构建

1.S-C-R模式:线性过程

S-C-R模式是Brain C.Vickery和Alina Vickery提出的关于信息交流和传递的模式。其中,S代表信息源(Source),C代表交流渠道(Channel),R代表信息接收方(Recipient)(46)。信息交流就是信息从信息源出发,经由各种渠道和媒介,而后传递到信息接收方的过程。作为信息来源,包含有相关的信息内容,所指的既可以是人,也可以是文献。信息接收方由于决策制定、解决问题或者降低不确定性的需要,会产生相应的信息需求,从而引发信息搜寻行为。在信息源和信息接收方之间,交流渠道充当了连接二者的重要角色。除了自然媒介以外,信息系统是信息交流和传递的主要工具。

如果从更早的时段来看,我们可以将S-C-R模式追溯到20世纪40年代所发展起来的通讯科学。美国科学家申农(Shannon)和维弗(Weaver)为解决机器间的信息互换,提出了通讯的数学模型,它用信源、信道、信宿、编码器、解码器及噪声等概念,描述了通讯交流过程(47)。而S-C-R模式中的三个要素则分别与通信模型中的信源-信道-信宿相对应。通讯模型所面向的是机器之间信号交流,它反映出了一种原始朴素的信息传播思想。与此相比,S-C-R模式所强调的是人本社会传播,与信息源和信息接收方一样,信息渠道也受到社会的影响,因而对信息和情报传递的考察是放置在社会背景下来进行的,其间涉及许多人文因素,如社会地位和认知对个人吸收情报的影响等。Vickery认为,从实际角度看,情报学工作者的兴趣焦点在于情报系统以及信息赖以传递的正式渠道。由此,Vickery将情报学定义为研究社会情报传递活动的一门学科(48)。

Vickery还指出,信息交流和传播本身往往是交互的、双向的,因而S-C-R模式中的各个要素之间的联系应是双向性的。但从整体上来看,S-C-R模式仍然表示的是一个线性过程,只不过该线性过程具有双向性。

与S-C-R模式具有相似结构和机理的,还有情报学研究的ST-U规范,它是情报学研究中一种较具代表性的理论框架。S规范面向信息源(Source),研究情报的产生;T规范面向传递过程(Transfer),研究交流过程(称为T1)和自动化传播手段(称为T2);U规范面向情报用户(User),研究情报吸收利用的效果(49)。作为情报学的不同规范,S-T-U具有各自的内涵特征(如表9-4所示)。在情报学发展的不同时期,是以不同规范的理论框架为主导,表现出从S规范到T规范,再到U规范的一种线性过程。

2.情报空间:S-C-R模式的整合

在S-C-R模式中,信息源代表的是物理实体,交流渠道代表的是媒介和通道,信息接收方代表的是用户对信息的吸收和利用。可以看到,这三个要素正与情报学研究的三个层面相对应:面向物理对象的情报组织、连接情报和用户的情报传递过程、面向用户的认知规范。这三个层面的研究并不是同时进行,而是一个依次展开的过程。如果结合情报学研究范式来看,我们可以发现,这种研究规范的迁移与学科范式转移之间具有某种关联。

从时间脉络上来把握,情报学的学科范式大致经历了由机构范式-信息运动范式-认知观范式的演变(50)。

表9-4 S-T-U规范内涵特征

资料来源:卢泰宏.情报科学的三个研究规范[J].情报学报,1987(1):19-22.

机构范式是把图书情报机构视为一种社会机构的一组思想和观念,存在的目的主要是使某一群特定的公众有可能利用其文献收藏和设施。围绕这一目的,图书情报机构的从属性任务包括收集、组织、储存所采集到的资料,在检索点提供恰当的工具和个人帮助等。在这种范式框架下,图书情报学研究以“机构”管理为导向,研究重点是作为对象的知识客体和文献。

20世纪50年代,一些通信工程师和控制论学者用数学术语表述了符号传输系统的特性,在此基础上,形成了关于传播系统信息运动过程的一组观念和思想。情报学研究范式也受到影响,由机构范式向信息运动范式转移。信息运动范式把信息运动过程视为本领域的核心研究现象,特别关注某一系统中发生的信息运动,该系统根据用户发出的信息需求对文献进行查询和检索。

从20世纪70年代开始,越来越多的学者倡导情报学研究的认知观点,提出情报学研究要面向用户主体的知识结构。情报学认知观的基本假说和核心概念是:情报的接受(用户)和传递(情报系统)都需要与知识结构发生作用,并以知识结构的改变和完善为目的(51)。由系统观向认知观的转移,表明情报学研究由单纯的技术维度向人的维度的转变,面向用户的信息检索成为认知观范式下的主要成果之一。

可以发现,情报学发展所历经的机构范式、信息运动范式、认知观范式基本上与S-T-U规范相对应。这种对应不是一种巧合,而是在不同的研究范式下,引发了不同的研究规范。库恩(Kuhn)指出,一个新理论(或范式)的产生,通常都是因为有公认的异常现象产生,而旧有的范式已经无法加以解释和吸纳。因而,不同范式之间的转移是一个值得我们注意的问题。

机构范式的理念最初起源于芝加哥大学图书馆学研究所,情报学在发展初期与图书馆学有着较为密切的联系,因而这一范式也对情报学产生了重要的影响。而随着学科的进一步发展,情报学已不单纯满足于对知识客体和文献进行研究,它所面临的问题是如何更有效地将经过组织的文献和信息传递给有所需求的用户。20世纪40年代末期,由申农(Shannon)和维弗(Weaver)提出的“通讯的数学模型”成为情报学从机构范式向信息运动范式转变的重要促因。信息运动范式是以系统观为导向,这种研究传统强调系统内部的过程化,将焦点放在文献记录的知识表达方面,对于系统的用户却关注甚少。在这种背景下,产生了认知观范式,情报学研究由原先的系统导向转向对用户心理和行为等方面的观照。

在自然学科领域,范式演变通常是由新的范式取代旧的范式,意味着学科革命。而在社会学科,常常并没有这么单纯的范式取代过程(52)。尽管在不同范式转移交界面处会表现出相互对立或不相容的迹象(53),但不同的范式仍各有其解释的功能,前后范式之间并不是取代与被取代的关系,而是可以同时并存,互有解释。从这个意义上说,情报学的范式转移不是一个简单的线性更替,而应是一个整合进程(54)。

对S-C-R模式而言,也是这种情况,应该将信息源、信息渠道和信息接收方的研究视为一个有机的整体。虽然情报学的研究重心呈现出不同规范之间的迁移现象,但这种迁移并不意味着某一规范的消亡,三个规范都总有新的发展。未来很可能是一幅三个规范互补、交叉的立体画面(55)。这种互补、交叉实际上也就是一种整合,其表现就是在S-C-R模式以及情报学范式整合之下所构建的一个概念框架,我们称之为情报空间。在某种程度上,它代表了情报学研究从物理空间到认知空间的映射,以及二者之间的整合。

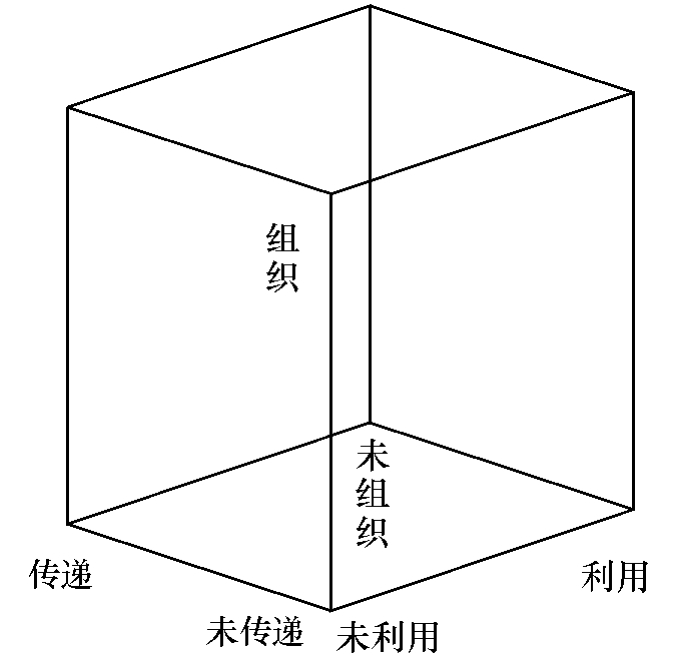

情报空间的构建是以S-C-R模式为基础,模式中的三个要素分别代表空间的三个维度。将其具体化,S、C、R维度分别用信息(知识)的组织、传递和利用来表示,这三个维度的标示分别为未组织-组织、未传递-传递、未利用-利用(如图9-2所示)。下面分别对三个维度进行说明。

(1)组织

信息组织,即信息序化或信息整序,是利用一定的规则和方法,通过对信息外在特征和内容特征的描述和序化,实现无序信息流向有序信息流的转换(56)。在情报空间的三个维度中,组织维度的研究最早。从最初的文献组织,包括对文献外部特征或内部信息特征的描述和表征,到海量信息和数据的处理,进而到知识单元的描述以及单元之间逻辑关系的揭示。在不同的时代背景和条件下,信息组织反映出了不同的层次,即“从物理层次的文献单元向认识层次的知识单元或情报单元转换”。与之相对应,出现了各种关于信息组织的方法和技术,包括基于传统印刷型载体信息的分类法、主题法,网络环境下的超文本、搜索引擎、主题树、数据库、KDD、元数据、语义网、本体等。

图9-2 情报空间的三个维度

在组织维度的走向上,最低端表示的是信息没有经过组织,处于一种无序状态。接下来是对文献的外在特征(即物质载体的外在形式特征)进行的描述,如载体物理形态、题名、责任者等,进而发展为对文献和信息内容本身的组织。组织程度较高的一端是由文献和信息单元是深入到知识单元,对知识单元本身以及知识节点之间的逻辑联系进行揭示。现在的一些新兴技术已经能够实现知识单元的识别和特征标引,目前的难点在于从知识单元内容的描述进而延伸到对于其逻辑关系的找寻和推理。或许我们可以做出这样一个预见:在组织维度上所要达到的理想效果应该是布鲁克斯提出的“认识地图”的状态,即能对文献和信息内容进行知识分析与组织,找到人们在知识创造过程中相互影响及联系的结点,从而深入揭示知识的有机结构,为用户提供纯情报。很显然,如果组织活动完成得好,信息有序化程度比较高,随后的传递和利用就会变得更容易,更快捷。

(2)传递

情报空间的传递维度包含有两个层次:一是信息的检索,二是信息的交流。前者是信息与用户之间的交互过程,后者是用户之间的信息交流活动。20世纪50年代中期,英国克兰菲尔徳Cranfield大学航空学院进行了一系列信息检索试验和评价(人们将其称为Cranfield试验),通过这些试验所提出的查全率和查准率,成为信息检索效率的重要评价指标。但由于这是一对互逆相关的指标,因此信息检索的有效性不是单一地用查全率或者查准率的高低来衡量,而应是这对指标的一个较为合理的组合。在信息交流活动方面,随着交流载体的演变,交流活动的形式和特征也随之发生了变化。特别是在网络环境下,人们的信息交流更为便利,这时更为关注的是信息和知识的可共享性和可利用性。

在申农和维弗所提出的通讯模型中,信息的传递和交流都受制于三类难题:①收到的信息和发送的信息是否一致?②收到的信息是否被理解了?③收到的信息是否如预想的那样得以遵照执行?(57)可以看出,这三类问题正好对应着语法-语义-语用这三个递进层次。在这里,我们所讨论的信息传递是一种有人参与的特定行为,与信息的自然扩散之间存在着区别。因而除了纯通讯意义上的语法要求之外,我们更强调信息传递在语义和语用层面的有效性。在语义传递方面,除了信息本身的含义之外,还涉及一个语境(context)的问题。如果用户身处不同的语境环境中,即使是一条相同的信息,用户对它的理解也会大不相同。而语用问题则是我们下面将要接触的情报空间的第三个维度。

(3)利用

信息组织面向的是作为客体的文献、信息和知识,而信息利用关系到作为主体的人。在相当长的一段时间内,情报学曾一直以物作为研究对象,尤其是以情报技术和系统试验为主流,排除或忽略了情报活动中的主体——人的地位。学科研究对象所表现出来的工程属性将情报学的学科性质纳入了技术学科的轨道(58),使其丧失了作为认知学科的初衷和本性。20世纪70年代,一些情报学研究者开始引入认知观,吸取认知科学的基本思想和有关理论,研究人的信息处理原理,关注人对情报的利用和吸收(59)。认知情报学观点强调信息和情报利用对改变用户知识结构、激发行为、优化决策等方面所产生的影响,反过来,这种用户视角能够有效地支持和改善情报组织和情报传递系统。

情报利用是一个主观体验的过程,相对于前面两个维度而言,利用维度比较难以标度。目前比较普遍地是采用用户满意度模型来对情报利用效果进行测评。

在这三个维度中,对于组织维度的研究最早,传递维度的研究成果最为突出(如信息检索),而利用维度最为薄弱。情报空间将三者融合在一个统一的框架中,所要突出的是它们相互之间的关联度和整合性,以期描绘情报学研究的未来远景。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。