第三节 晚清的教育行政制度

一、学部的建立

为保证学制颁布后兴学政策的落实,1904年《学务纲要》规定专设总理学务大臣。废科举后,为适应教育形势的新变化,加强教育管理,清政府又进一步对教育行政体制进行了改革。

在中国古代,中央教育行政机构一直与朝廷的行政机构不分。汉代由太常兼管,隋唐时期则主要由礼部兼管,设置了国子监,作为具体的管理中央官学的行政机构,从此,中央官学有了专门的行政机构。宋代设置了诸路提举学事司,地方开始有了专门的教育行政机构。但是,我国古代的教育行政,始终未能建成具有自己独立功能的机构。

1862年,洋务派创办了近代新式学堂京师同文馆,此后陆续兴建了一批新式学堂。当时中央礼部与各省学政仍依旧制,以主办科举为主要职事,新式学堂便无所依归。这就需要设立相应的教育行政机构,赋予其相应的教育行政职能。“百日维新”时创办的京师大学堂,便扮演了这一角色。京师大学堂设管学大臣,他既是京师大学堂的“校长”,又是全国最高的教育行政长官,各省学堂皆归大学堂管辖。当时的管学大臣是咸丰时期的状元孙家鼐。后来,随着“新政”的实行和学制的建立,新式学校发展很快,京师大学堂的管学大臣,很难兼管全国教育行政。于是,按张之洞等人在《学务纲要》中的奏请:在京师设总理学务大臣,统辖全国学务,在学务大臣之下设六处属官,分别主管普通学校、专门学校、实业学校之学务,以及教科书、图书仪器设施、留学教育、教育经费等事务。

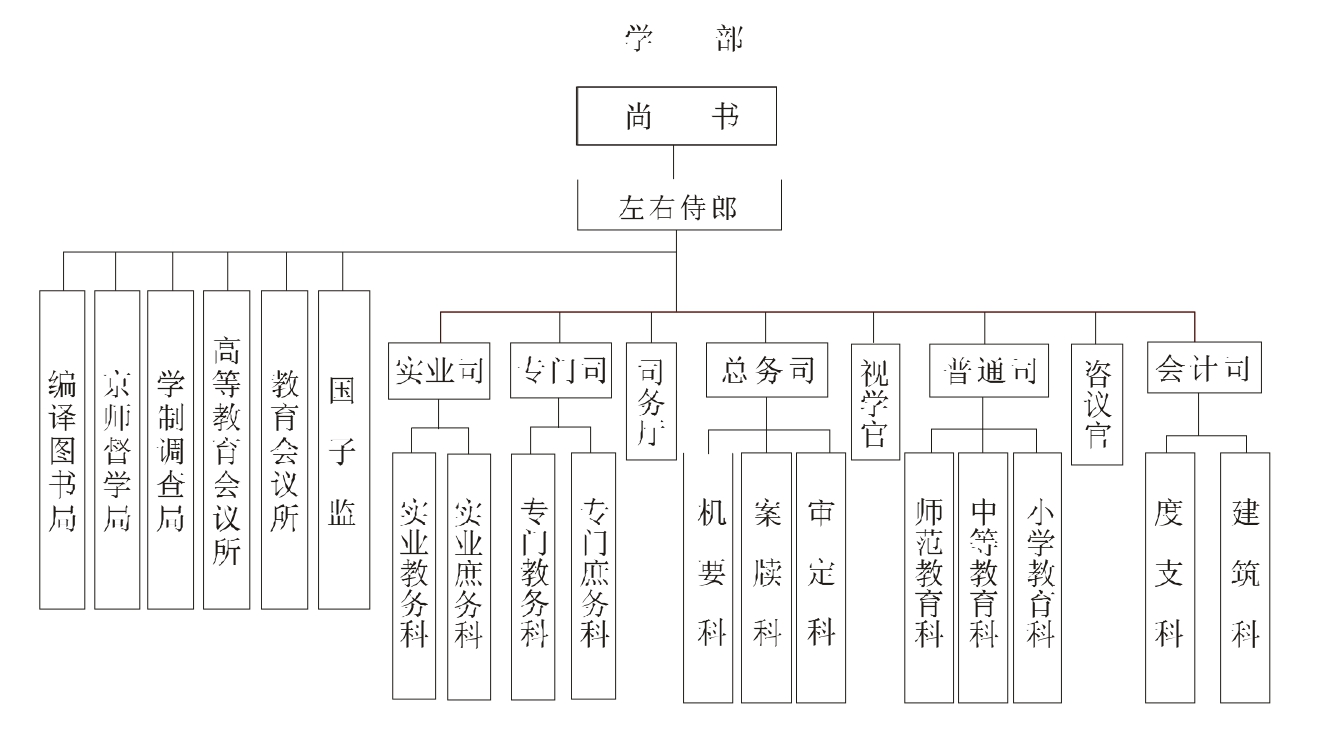

与此同时,一些人深受日本教育行政体制的影响,不断上书奏请朝廷设立学部(或文部)。朝廷合并有关奏议,上呈皇上。1905年12月清政府颁旨设立学部(见图9-3),作为统辖全国教育的中央教育行政机关,并将原来的国子监并入。学部的最高长官是尚书,其次是左右侍郎,皆为政务官。首任学部尚书荣庆、左侍郎熙瑛、右侍郎严修。学部下设5司12科,并设司务厅、咨议官、视学官与5司平行。5司12科和司务厅为执行单位,是学部的主体,咨议官负责议事,视学官负责视导。

图9-3 学部系统图

学部是我国近代中央教育行政机构正式的、单独的、专门的建制。学部的建立,是近代教育发展的需要,也是近代教育管理发展的体现。

二、学务公所的建立

地方教育行政也随中央教育行政机构作了相应的改革。1905年科举取消后,朝廷谕旨各省学政改为“司考学堂事务”,并且不再隶属于礼部而隶属于学务大臣。改制后的学政从属于学务大臣,不受地方督抚的节制,又不受当地官员的管辖。光绪三十二年(1906年)学部奏请裁撤学政,并于各省设置了提学使,建立了学务公所。

学务公所是省教育行政机关,提学使是省教育行政的最高长官。此机关的办事机构分设六课:总务、专门、普通、实业、会计、图书等。各课的课长从地方官中选拔。六课之外还设有参议性质的机构。省级教育行政机构的职责主要是:综理全省教育行政事务,筹划全省教育经费,管理全省各级学堂。提学使受各省督抚的节制。提学使为正三品官。有关学务公所的章程明确规定,提学使必须具有相当的教育修养,并且要接受有关教育学、教授管理诸法,及教育行政、视学制度等方面的培训。所有学务职员至少每星期须上堂听讲3次。

三、劝学所的建立

在清末维新派倡导“国民教育”思潮的影响下,《学务纲要》提出以初等教育为国民教育阶段的主张,并要求各地普遍设立初等学校。自此之后,初等教育有了长足的进步。但国民小学的发展明显暴露了地方仅设省一级教育行政机构是远远不够的。曾担任过贵州学政的严修,当他担任直隶省学务处督办时,曾经在直隶省内试行劝学所之制,以加强对小学的管理。光绪三十二年(1906年),严修升任学部侍郎,他就把直隶省的经验向全国推广,使劝学所成为厅、州、县的教育行政机关。

《劝学所章程》规定:劝学所设总董一员,所下分设若干学区,每区设一劝学员。劝学员的责任是劝学、兴学、筹款、宣传,并为发展新教育排除社会阻力。《章程》还规定各劝学员在就任之初必须进行两个月的教育学习,就任以后每月仍要进行定期的教育学习。劝学所与其他地方教育行政机构的情形一致,都受当地政府行政长官的节制,不具有独立性,后来劝学所多受地方封建势力的把持,妨碍基础教育的发展。

至此,清政府形成了一套新的从中央到地方的教育行政系统。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。