13.2.1 循序渐进原则

任务设计需要充分考虑学生的知识结构,遵循由浅入深、循序渐进的原则,对一些基本的知识点或者一些教师讲解起来觉得难以阐述清楚的理论,则一定要用浅显易懂的事例进行分析讲解,以便于学生加强理解,否则就会影响学生对后面任务的实践。作为课外教育开设此课程,教学对象是年龄、知识跨度较大的青少年,在最初的教学活动中,要为学生提供一个带有趣味性而难度适中的入门任务方案。一般来讲,每个任务中涉及的知识点不宜过多,难度也不宜太深,任务是手段,学生对知识点的掌握和利用才是教学目的。

13.2.2 活用理论原则

在校外教育的智能机器人课程中,基本上不涉及具体的核心控制理论,对机器人的控制体现在程序语言的编写上。相对于某一类型的机器人,则有某一类型的语言提供应用。

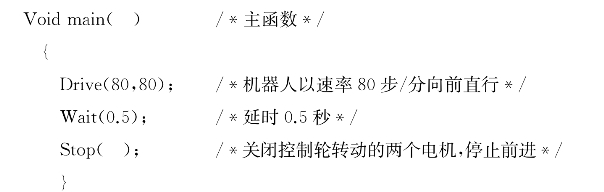

例如:某一类型的机器人,有一个程序如下:

从这个程序中,可以看出这是一个C语言主函数的结构,但它的程序内容不是通用型的。“drive(80,80);wait(0.5);stop( );”很明显是三个另外经过定义的函数。这时候就应该向同学们讲清楚这三个函数的来历,因为对其他类型的机器人来说,就算使用同一种编程语言,也不是拿来就可以用的通用函数。

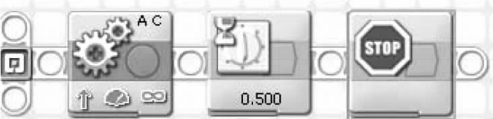

而另外的一种机器人,实现相同的功能,则程序表达为:

因此,在教学过程中,不要去注重如何把程序编写出来,以免使学生感到换了一种机器人就好像以前从来没学过机器人课程一样。关键是程序的解决方案与结构。编程的思路与结构是相通的,只是编程的环境和写法不同。基础的编程结构只有三种,即顺序结构、分支选择结构和循环结构,其他都是如何组合和如何调用以及具体机械结构如何搭建的问题。对本课程来说,只需让学生学会把这三种结构灵活运用。在教学中,要尝试让学生把自己的想法用流程图来表达。在画出流程图后,让一位学生用自己的话来解释图中每个步骤之间的相互关系。这样,从学生实际的理解能力出发,有助于学生对复杂的程序进行分析。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。