三、近代欧洲的科学活动及其模式

1.科学的形而上学模式

牛顿能够开创科学史上的一个时代,不仅仅在于他卓越的科学贡献,更在于他为之后的科学发展建立了一个范式。“牛顿在近代科学史上无与伦比的重要性不只是由于他对当时的科学所作出的那些贡献,还在于他在塑造后来形成的科学传统上所起到的不可磨灭的作用。牛顿的工作代表了科学革命的顶峰,同时还为天文学、力学、光学以及其他一些科学领域确定了研究的方向。”(64)爱因斯坦也指出:“第一个企图奠定统一的理论基础的是牛顿。”(65)“牛顿成就的重要性,并不限于为实际的力学科学创造了一个可用的和逻辑上令人满意的基础;而且直到19世纪末,它一直是理论物理学领域中每个工作者的纲领。一切物理事件都要追溯到那些服从牛顿运动定律的物体,这只要把力的定律加以扩充,使之适应于被考察的情况就行了。”(66)爱因斯坦所描述的就是牛顿的力学机械论,也就是科学的形而上学模式。

牛顿和他的同时代人约翰·洛克(John Locke,1632—1704年)都是伟大新思想的象征。这种新思想孕育了在思想信仰和习惯势力领域中的革命,标志着以启蒙运动为起点的新时代的到来。正如一位学者所说:“牛顿思想的影响是巨大的。整个启蒙运动的纲领(尤其是在法国)是自觉地建立在牛顿的原理和方法的基础上的,这在后来则转变为西方现代文化。道德、政治、技术、历史、社会等等的某些中心概念和发展方向,没有哪一个思想和生活地域能够逃脱这种文化转变的影响。”(67)概括地说,牛顿经典力学的形而上学模式有以下三个特征:

首先,牛顿模式中包含一种依靠一个个事实的实证与归纳达到原理的方法,这种方法的实质是只能问“怎么样”(How),而不能问“为什么”(Why)。因为问原因归根结底就是问第一原理,那就等于探索创造的神秘。正如法国启蒙运动领袖之一伏尔泰(Voltaire,1694—1778年)所说:“任何第一原理,我们也不可能认识。”尽管牛顿晚年为了解释造成行星椭圆轨道的切向力来源曾提出“上帝的第一推动”的神学思想,但他认为创造后的宇宙不再受神的任何控制。因此牛顿模式的形成客观上有助于启蒙运动的领袖们切断神学与自然科学联结的纽带。

牛顿模式的又一精髓是把数学作为开启宇宙秘密的钥匙,因为数学结论的优点在于它的普遍性。在这种模式看来,整个自然界符合机械原理的有规则的运动完全可用数学来描述。这就是说,空间与几何学领域变成了一个东西,时间则与数的连续变成了一个东西。外部世界于是成为一个量的世界,一个可用数学计算的运动的世界。这种由伽利略奠基而由牛顿完成的模式统治自然科学达三个世纪之久。

最后,由于牛顿经典力学是当时自然科学唯一上升为理论层次的学科,加之它所取得的辉煌成功,使力的概念以及由波义耳开始到牛顿完成的关于物质理论的微粒(素)学说被众多学科所运用,“力”和“素”的概念超出了力学、光学和化学领域而被赋予了一般方法论的意义。比如用热素来解释热的本质,用燃素来解释燃烧的本质,以及用弹性素、磁素等来解释振动和磁等各种现象的物质基础。又比如在运动的原因问题上,以各种不存在的“力”(什么化学亲和力、电接触力、生命力等)来解释各种运动过程的本质,这是统治一个时代的形而上学自然观的机械论特征。

2.科学开始成为社会活动

(1)科学交流与科学社团的产生

16世纪50年代,在意大利的那不勒斯出现了最早的科学社团——自然奥秘协会,但不久就被以“私搞巫术”的罪名封闭了。1601年,罗马建立了第一所科学研究院——猞猁学院。该学院有32名院士,1630年由于学院赞助人的逝世也被迫关闭。这两个科学社团的出现,标志着近代科学史上科学社会建制的萌芽。17世纪中叶,意大利又出现了以不同形式进行科学交流和科学研究的社团,如西芒托学院、英国哲学学会等。另外还出现了一些官方的科学组织,如皇家学会、法兰西科学院、柏林科学院等。

科学社团在17世纪形成,不仅与许多献身于科学事业的科学家的巨大感召力有关,而且与这一时代特有的开拓精神密切相关。这是一个开拓者的黄金时代,在经过近千年传统和权威的禁锢之后,人们强烈要求冲破各种教条的束缚,新兴资产阶级的代表人物冒险远洋航行,力图发现未知的海洋与大陆。他们以探险者的开拓精神,借助实验科学的手段去认识与改造自然。这种批判、开拓和探索的精神在大多数旧大学中根本找不到,而培根在《新大西岛》中设想的学术机构则成了人们培养新时代精神的理想天地,在这里人们可以自由地交流思想、研究自然、追求真理。正是这些因素最终促成了科学社团的真正确立和形成。

(2)“无形学院”的勃兴

1657年,伽利略的学生维维安尼(1622—1717年)和托里拆利(Torricelli,1608—1647年)在美迪奇家族的资助下,在佛罗伦萨创立了西芒托学院。西芒托学院的口号是“实验,再实验”。在西芒托学院从1651年开始的筹备期间,来自不同领域的科学家,如解剖学家波雷里(G.A.Borelli,1608—1679年)、博物学家斯特诺(N.Steno.1638—1686年)、胚胎学家雷迪(F.Redi,1626—1698年)和天文学家卡西尼(G.D.Cassini,1625—1712年)等,在美迪奇家族创办的实验室里举行了多次定期聚会,进行实验并就各种科学问题进行探讨和交流。该学院于1667年发表了《西芒托学院自然实验文集》。该学院的成员在相互批评与合作中形成了一些自我约束的原则,如必须采用精密的实验方法,所得结论要严格建立在观察和实验数据的基础上,而不能作思辨的遐想。这种不成文的规定对英国皇家学会乃至后来的科学共同体都产生了重要影响。

17世纪中叶,世界科学中心开始从意大利向英国转移。当时的英国不但出现了像哈维、波义耳和牛顿这样的科学巨人,而且科学研究活动得到了社会的认可与重视。这些因素使英国的科学领先于其他国家并实现了初步的体制化,其标志就是英国皇家学会的前身——“哲学学会”的建立。该学会约从1645年开始,每周在伦敦的格雷山姆学院举行星期聚会,讨论自然问题。当时年仅20岁的波义耳曾多次参加这种聚会,并在私人信件中戏称这种组织为“无形学院”(68)。

波义耳提出的“无形学院”一词,被当代科学社会学家借用,意指在国家兴办的组织定型、章程明确、分工具体、活动记录完整的正式科学机构建立之前,进行频繁交流与研究的科学社团。这种团体组织上不明确,成员不限于科学家,没有正式的章程、活动场所和分工,活动自由松散。显然,英国哲学学会就属于这种非正式的民间社团。此外,上述猞猁学院、西芒托学院,以及柏林学院建立之前德国的自然研究学会、实验研究学会等也属于这种无形学院。无形学院对西欧各国正式科学机构的建立,以及对当时自然科学的研究与交流,均发挥了重要作用。

(3)皇家学会的初创

1660年,英国哲学学会在原有成员的基础上,筹建了致力于探索实验知识的正式科学机构——英国皇家学会,并于1662年得到英王的特许状。世界上第一个有影响的科学家组织从此开始了自己的历史。英国皇家学会的成立不仅宣布了科学活动在英国社会中正式得到承认,而且宣布了科学活动的初步体制化。皇家学会指明了科学活动是以探索自然规律为目的的实验观察活动和精确性研究,其社会功能和价值在于发展工业、造福人类。1664年皇家学会又建立了机械发明、贸易史、农业和天文学等专业委员会。1665年还出版了学会用于交流科学思想和实验结果的重要杂志——《皇家学会哲学会刊》,开辟了科学团体出版学术杂志之先河。

需要指出,皇家学会虽然是得到皇家特许而成立的学术组织,但它并没有从政府那里得到任何经济资助,因此,在那里也就不存在以科学为谋生手段的职业科学家,而仅仅是业余科学家聚会的场所。会员中有相当一部分人不是科学家,只是科学的业余爱好者或代言人,其中有社会活动家、诗人、文学家乃至政治家等。从某种程度上讲,皇家学会在当时只是起到了凝聚科学爱好者的作用。

始建于1666年的法国科学院与英国皇家学会的最大区别就是科学院院士可以从国家那里得到丰厚的年薪和助手配备。法国科学院不仅是专门的科学机构,还承担了行政与管理的职能。如在18世纪它就致力于处理市政、军事、教育以及工农业中涉及科学技术的有关问题,此外还负责审查发明和颁发奖励。法国科学院的建立与发展,标志着“专家科学”的产生,对后来欧美各国科学的建制化过程产生了很大影响。德国、俄国均按照它的模式建立了国家级的科学院——柏林学院和彼得堡科学院。

(4)大学职能的转换

由于学者传统和宗教势力的影响,17到18世纪上半叶的大学教育还显得相当保守和陈旧。除少数学校因为可以传播新的科学思想而富有生气之外,大多数大学中所传授的仍是古典的传统知识体系,严重脱离了当时科学和技术的发展状况。实验科学课程在大学中尚未成为正式内容,实验室基本上仍属于私人,而且规模很小。到了18世纪下半叶,法、英等国一些有远见的科学家、哲学家纷纷对这一状况表示不满,要求改变这种局面。在此背景下,法国出现了有别于旧大学的一些职业学校,如桥梁公路学校等。法国国王控制下的法兰西皇家学院(即后来的法兰西学院)也开始兴起研究世俗学问的新风气。1794年,拿破仑当政后,立即着手改革旧有的科学机构,并建立起包括军事、医疗和机械技术等专业在内的专业化职业学校。综合技术学校和高等师范学校即是两所后来培养出一大批杰出科学家的著名学校。这些因素为18世纪下半叶法国成为世界科学中心奠定了基础。

应当指出,无论是科学社团、无形学院的勃兴,还是大学职能的转换,这些现象的出现并非偶然。究其社会动因,是人类社会在近代产生了广泛的对发展科学与技术的需要,即不仅为了更深刻地认识自然而产生的对于科学研究的需要,而且包括为了利用与改造自然以及发展工商业而产生的对技术的需要。科学技术与工业的结合正是英国乃至整个西方世界产业革命的前提。

3.科学活动的技术模式

(1)工具机的发明改进和机械化的开始

工场手工业分工的主要结果首先是同类用途的工具(如切削工具、钻孔工具、破碎工具等)的分化、专门化和简化,从而便于工具同人的体力、技巧和熟练经验相分离,即与人身相分离,这就为手工工具向机器的过渡提供了工艺方面的前提。

尽管机器由许多简单工具结合而成,但机器同工具的根本区别既不在于其复杂程度的差异,也不在于以什么为动力,而是在于:首先,在机器中各种工具同时由同一个动力来推动;其次,被组合的所有工具在动力、规模和作用范围上是一个统一的整体——机构。机器用一个机构代替只使用一个工具的工人,摆脱了手工工具所受的自然器官的限制。如工场手工业时期的手工工具——脚踏式纺车,只有技艺特别高超的纺纱能手才能同时使用两台进行劳动,而工业革命初期詹姆斯·哈格里夫斯在1765年发明的珍妮纺纱机一开始就能用12—18个纱锭来纺纱,后来发展到几百个纱锭。又如,一台粗梳机可同时带动几百个梳子,一台织袜机可同时带动一千多枚甚至几千枚织针。工具机的出现标志着手工工具的质变,标志着机械化的开始。

18世纪在工业中首先使用工具机的是纺织行业。在纺纱工序,除了前述的“珍妮机”外,还有1771年理查德·阿克赖特发明的水力纺纱机,以及克隆普顿将两种纺纱机的原理结合而发明的骡机(即走锭纺纱机)。在织造工序,首先是1733年英国机械师凯伊发明的飞梭,其次是1785年由卡特莱特发明的由水车带动的自动织布机。纺纱与织造工序的工具机革命,有力地推动了其他工序的工具机(如净棉机、梳棉机、漂白机等)先后被发明和改进。

纺织业的机械化很快波及毛纺、化工、染料行业,乃至冶金、采煤、机器制造等行业,从而,不仅导致机械化浪潮的全面到来,而且从工业部门的整体角度提出了对动力革命的要求。

产业革命在马克思看来,从技术发展的逻辑上可划分为两个层次的革命。其中,上述的手工工具向工具机的转化属于第一层次的革命,它指的是“同加工的材料直接接触的那一部分工具的改革”(69)。具体地说,这一层次的革命表现为工具机中工具组合的不同形式:第一种形式是一台机器同时带动许多同种工具,它们由同一动力推动;第二种形式是依次对原料进行加工的各种机器彼此衔接,并由同一动力推动;第三种形式是很多工作机与完成准备作业的预制机器相连接,并由同一动力来推动。

从这些组合形式的发展可以看出,工具机的诞生及其变革,使人由直接参加生产过程转为只起简单的动力作用,而所要完成的工作的原理越来越由机器来决定。这就为机器向机器体系的过渡创造了条件。而从另一角度讲,第一层次的工具机革命已经为第二层次的革命——即动力机的巨大变革,埋下了伏笔。

(2)动力机的巨大变革

继工具机产生与发展之后,采用蒸汽机作为产生动力的机器则是第二层次的革命。曾经有人误认为是蒸汽机引起了历史上第一次产业革命,对此马克思早就否定过:如果仅仅着眼于动力,恰恰会忽视在历史上曾经是转折点的东西。马克思特别强调:“17世纪末工场手工业时期发明的、一直存在到18世纪80年代的那种蒸汽机,并没有引起工业革命。相反的,正是由于创造了工具机,才使蒸汽机的革命成为必要。”(70)显然,第一层次的革命(工具机的出现与变革)与第二层次的革命(动力机的出现与变革)之间存在着不以人的意志为转移的确定的逻辑关系和历史顺序。

近代技术发展的历史告诉我们,当生产工具还没有能够摆脱它自身所受的自然器官的限制,还不能大幅度提高生产率时,究竟是靠人力、畜力和其他自然力(风力和水力),还是靠一台机器(如17世纪的蒸汽机)作动力,都无关大局。而随着工具机规模的日益扩大、工具机中各个组成部分及组合方式的复杂化,很快就发生了工具机的发展同有限的原有动力形式之间的尖锐矛盾,不仅人力、风力解决不了这一矛盾,而且马力、水力也不能解决这一矛盾,于是产生了对新型的强大动力的迫切需求。可见,机器的出现取决于工具机的产生与改革,但机器向机器体系的发展则取决于动力机的革命——第二层次的革命。

蒸汽机最初是为了满足深矿井排水的迫切需要而由法国物理学家帕潘(Papin,1647—1714年)于1690年设计的。它只有气缸和活塞,通过蒸汽冷凝获得真空后借助大气压抽水。这种早期的蒸汽机难于在实际中应用。1698年英国军事工程师萨弗里(T.Savery,1650—1716年)发明了第一种可实用的蒸汽抽水机并经过纽克门和他的同乡考利的改进而广泛应用于矿山抽水。

1698年,萨弗里发明了世界上第一台可实用的蒸汽提水机,并取得标名为“矿工之友”的英国专利。他将一个蛋形容器先充满蒸汽,然后关闭进气阀,在容器外喷淋冷水使容器内的蒸汽冷凝而形成真空。打开进水阀,矿井底的水受大气压力作用经进水管吸入容器中;关闭进水阀,重开进气阀,靠蒸汽压力将容器中的水经排水阀压出。如此反复循环,用两个蛋形容器交替工作,可连续排水。

纽克门(T.Newcomen,1663—1729年)及其助手考利在1705年发明了大气式蒸汽机,用以驱动独立的提水泵,被称为纽克门大气式蒸汽机。但它的热效率很低,这主要是由于蒸汽进入汽缸时,在刚被水冷却过的汽缸壁上冷凝而损失掉大量热量,只在煤价低廉的产煤区才得到推广。

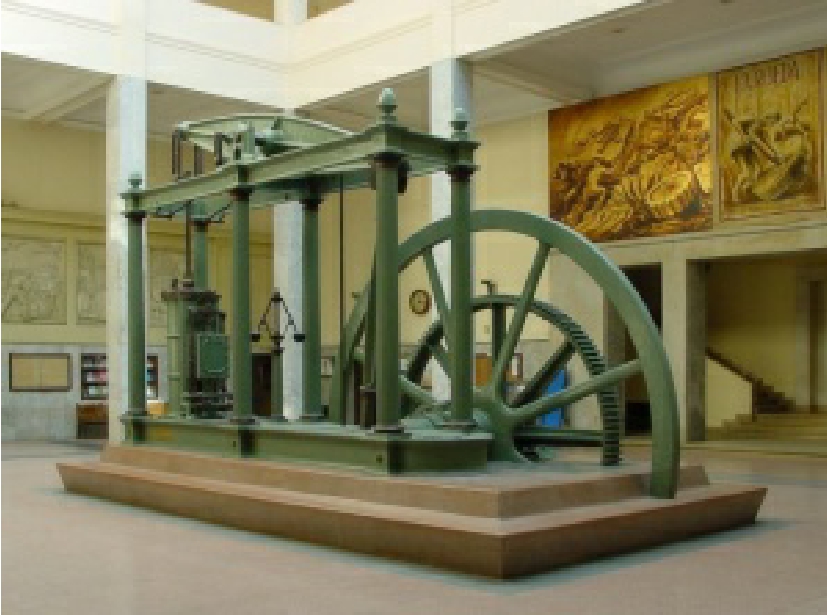

对蒸汽机进行划时代的改革,使之成为“大工业中普遍应用的发动机”的,是瓦特(J.Watt,1736—1819年)。瓦特蒸汽机的改革从技术上可分为两个阶段。第一阶段是18世纪60年代。1763年他应邀修理格拉斯哥大学的纽克门蒸汽机时,运用物理学家布莱克关于“潜热”、“比热”的理论,发现纽克门蒸汽机效率低的原因,是因为 的蒸汽消耗在重新加热汽缸上。1764年他发明了独立的冷凝器,从而把纽克门蒸汽机改造成“单独凝汽引擎”,使热效率提高了4倍,并于1769年获得专利。不过,这种蒸汽机的缺点在于,只能由蒸汽直接推动活塞做功,并仅仅具有抽水泵的特殊用途。第二阶段是18世纪80年代。瓦特于1784年发明了双向旋转式蒸汽机,从而使专门的泵用蒸汽机变成作为各工业部门普遍动力的万能发动机。1788年他又设计了离心调速器,6年后他又在发动机上装入蒸汽指示器,以对蒸汽机的运转加以适当控制,从而使第二种蒸汽机进一步得到改进与完善。

的蒸汽消耗在重新加热汽缸上。1764年他发明了独立的冷凝器,从而把纽克门蒸汽机改造成“单独凝汽引擎”,使热效率提高了4倍,并于1769年获得专利。不过,这种蒸汽机的缺点在于,只能由蒸汽直接推动活塞做功,并仅仅具有抽水泵的特殊用途。第二阶段是18世纪80年代。瓦特于1784年发明了双向旋转式蒸汽机,从而使专门的泵用蒸汽机变成作为各工业部门普遍动力的万能发动机。1788年他又设计了离心调速器,6年后他又在发动机上装入蒸汽指示器,以对蒸汽机的运转加以适当控制,从而使第二种蒸汽机进一步得到改进与完善。

《化学大纲》

正是由于18世纪新型蒸汽机即瓦特的第二种蒸汽机的问世,工业革命才找到了适合机器生产的动力基础。它使只有工具机的单环节机器变成由动力机、传动机构和工具机三个环节构成的发达形态的机器,并进一步促使独立的机器发展成为机器体系。

从人类文明史的高度看,蒸汽机的出现具有划时代的意义。因为它作为新的动力机而区别于以往动力的本质特征在于,它的发明和改进使得从过去对自然力(人、畜、风、水等)的直接应用而过渡到对于经过能量形式转换的巨大自然力的应用。从技术原理的层次看,这是包括力学、热学等更高层次科学原理在技术实践中的体现。产业革命初期,能源和加工都遇到“热”的问题,为搞清热的本质,数学家欧勒、化学家罗蒙诺索夫都研究过热学,特别是物理学家布莱克潜热现象的发现是对瓦特发明蒸汽机的直接而重要的启示,因此,第二层次的革命在一定意义上标志着原理上的深刻革命。

自蒸汽机发明之后,以机器制造业为中心,带动了冶金、化工、交通运输等行业的技术革命和技术改造,从而形成了以蒸汽动力技术为核心的综合技术群。18世纪中叶以来,以动力机革命即蒸汽机的广泛使用作为主要标志的技术革命所引起的工业部门的一系列连锁反应,使得西方文明进入了工业化时代。

(3)专利制度与技术研究

工业革命之所以首先发生于英国而不是他国,有一个很重要的原因:英国是世界上第一个建立专利制度、第一个保护知识产权的国家。这种专利制度保障了发明人的应得权利,从而催生了大量的技术创新。18世纪中叶,英国对知识产权的保护和奖励使几乎所有的人都陷入了一种对新技术、新发明的狂热崇拜之中。一本英国刊物称,“工程技术的贡献大于战争和外交;它的贡献大于教堂和大学;它的贡献大于抽象的哲学和文学;在改变社会方面,它的贡献大于我们法律所作的贡献”(71)。

在产业革命的推动下,18世纪中叶以后,英国领先于欧洲各国成立了很多旨在促进工艺和鼓励贸易的学会。其中最负盛名的是于1755年成立的“工艺学会”,它是鼓励和褒奖发现、发明、改良和其他公益活动的务实机构。在产业革命的浪潮推动下,该学会特别奖励了织造机械、精密仪器制造和化工产品生产方面的发明与技术革新。学会在鼓励具体的技术发明的同时,还特别重视褒奖对技术原理的探讨。该学会1783年创刊的《学报》,不仅被用来交流技术创新与发明方面的信息,而且逐渐侧重于技术研究。尽管“工艺学会”(即技术学会)始终未曾得到英国政府的任何资助,但顺应了工业革命对技术研究的迫切需要。这个学会因对英国技术发展的重要贡献,终于在20世纪初被冠以“皇家”的名称。

随着机械、冶金、化工的发展,技术本身日益趋于科学化,并开始建立起自己的理论体系。技术的科学化进程一方面影响到自然科学的研究,另一方面直接影响到生产过程。于是,技术系列的科学知识即技术原理逐渐发展成为独立的学科——技术学。最早提出“技术学”的是德国人贝克曼(Beckman,1739—1811年)。1772年他根据当时工业生产技术的成熟程度,特别是为适应机械学的发展,从追求理论体系的角度出发建立了贝克曼技术学。与此同时各种技术学科相继出现,如在德国先后建立了应用化学、工业化学,在英国斯米顿提出了土木工程学,此外,还有应用力学、动力工程和冶金学等学科也相继建立。1818年还成立了世界上最早的工程技术专业学会——“土木工程学会”(Institution of Civil Engineers)。技术科学在十八九世纪之交的产生为第二次技术革命奠定了基础。

4.技术理性的兴起

“技术理性”一词由西方著名学者哈贝马斯提出。他认为,技术规则是作为一种目的理性的(或工具的和战略的)活动系统。他解释说:“我把‘劳动’或曰目的理性的活动理解为工具的活动,或者合理的选择,或者二者的结合。工具的活动按照技术规则来进行,而技术规则又以经验知识为基础;技术规则在任何情况下都包含着对可以观察到的事件(无论是自然界的还是社会上的事件)的有条件的预测。这些预测本身可以被证明是有根据的或者是不真实的。合理选择的行为是按照战略进行的,而战略又以分析的知识为基础。分析的知识包括优先选择的规则(价值系统)和普遍准则的推论。这些推论或是正确的,或是错误的。目的理性的活动可以使明确的目标在既定的条件下得到实现。但是,当工具的活动按照现实的有效控制标准把那些合适和不合适的手段组织起来时,战略活动(das strategische Handeln)就只能依赖于正确地评价可能的行为选择了,而正确的评价是借助于价值和准则从演绎中产生的。”(72)

可见,技术理性强调科学和技术作为实现眼前利益的手段,追求其实用性,追求操作过程的客观性、精确性和最大功效性:“工具理性的合理性以解决技术问题的效果为衡量标准。技术问题的解决,使有效地控制自然过程有了可能,并且对于相应的客观领域来说,又是以因果知识,这就是说,至少以经验规律性知识为前提。”(73)因而它具有如下特征:第一,它以数学的结构来解释世界,企图借助数量关系和逻辑推演将客观世界及其构成要素分割出来,并将其作为达到自身目的的材料或手段;第二,它追求实用目的,将对世界万物的操纵与控制作为自己的价值目标;第三,它将事实与价值严格区分开来,只关心如何去做,而不关心是否应该去做,只追求工具的效率和各种行动方案的正确抉择,不追求对目的合理性的质问。可见,技术理性作为人本质力量的体现,最初是作为认识世界和改造世界的一种积极力量出现的,至于后来它所引发的负面效应并非其初衷。

技术理性并非是在科学革命和工业革命后突然生长起来的,它有着深刻的历史文化背景和社会根源。我们从以下五个方面来探讨这种渊源,指出技术理性出现的必然性。

(1)古希腊理性主义:技术理性的文化渊源

古希腊的自然哲学透露出一种乐观的理性主义情绪:虽然各个学派给出的具体世界图景各不相同,但它们都表明,世界是有秩序的、有规律的,是人类理性可以把握的。希腊人曾设想人是理性世界的一部分,亚里士多德宣称“人是理性动物”,西塞罗强调“完美的理性存在于我们人性的深处”,柏拉图确信有一个永恒的、秩序井然的世界隐藏在人们可触摸的、感觉的然而却是杂乱无章的世界背后,人只要借助理性,就能透过纷繁复杂的感觉世界找到合理的、确定的客观秩序,获得真正的知识。

我们今天的科学就是建立在这种古典理性的基础之上,因为科学的认识需要必要的前提,即自然具有合理的秩序。而毕达哥拉斯学派、柏拉图和亚里士多德都已经告诉我们,理性的典范就是数学和演绎逻辑。他们坚信,大自然的结构可以被人认识,可以用数学公式来揭示。这一信念对伽利略和笛卡尔都产生了极其重要的影响,成为现代科学方法的源头。伽利略把宇宙看成是一本用数学语言写成的书,在这个基础上进行他的“提出假设和设计实验”工作,建立了能将物理问题数学化的实验—数学方法。笛卡尔则确信,只要逻辑演绎的前提确定,推理的过程正确,所有进入我们认知范围的事物都能够像几何学一样,从自明的定理推演出最终的结果,从而确立了演绎方法在科学发展中的地位。

近代科学就是沿着古希腊所确立的这种理性前进的,它为技术理性的出现奠定了基础。既然科学是在探寻世界的秩序,是在用演绎的方式重现世界的规律,那么,技术理性以科学的认识结果为模板来影响、调整和控制社会甚至人的行为就是顺理成章的。

(2)启蒙运动:技术理性的社会背景

发源于法国的启蒙运动也是一场思想解放运动,与文艺复兴和宗教改革张扬人之地位不同,它坚信科学的力量,认为科学能够替代上帝帮助人们得出某些普遍法则。因为,这一时期“欧洲的政治分裂,反对君主政体的政治动乱,平民的抗拒,也许还有西欧的才智更接近于机械观念和发明,这些都把这过程转入了另一个崭新的方向。主要是亏得有基督教,使人类团结的思想在这个较新的欧洲世界得到更广泛的传播,加以政治权利又不那么集中,因此精力旺盛,人又急于求富,非常乐于把对奴隶和伙役劳动的观念转到机械动力和机器的观念上来”(74)。当牛顿完成一系列创举,将他之前的科学知识综合提炼成一个公认的体系,给出了一套普遍有效的力学理论的时候,科学成为几乎无法抵挡的诱惑,人们相信,在其他领域也可使用类似的方法取得类似的成功。于是,牛顿科学思想中的理性、数学、法则和秩序成为理性时代的基调。可以说,启蒙运动本身就是自然科学发展到一定程度的产物。

在启蒙运动中,各种政治理论也都以科学为参照:伏尔泰推崇“有秩序的自由”的政府体制;孟德斯鸠则力图将牛顿的方法应用于社会研究,把社会当做一个独立的领域加以客观、细致的研究,用以制定出清晰、严格的一般法则。科学和数学也影响了人们的审美情趣,从园林、建筑、绘画到诗歌,都在追求一种极端的简洁和严格的合理性,美与规则画上了等号。因此,从某种程度上可以说,启蒙运动是随后出现的技术理性的预演,它所呈现的科学在社会各个方面的正面影响,引导着一个崇尚科学技术时代的来临,也导致了科学主义思潮的兴起。

启蒙运动对科学的推崇,使得科学与宗教神学分道扬镳,并取得了极为丰硕的成果:数学完成了由几何学向分析学的重点转移,牛顿物理学得到了改进和完善,化学发展成了一门独立的学科,进化论的主要思想也已初露端倪。最为引人注目的是热的研究,它不但使实验物理学走向精密测量的定量化,还成为瓦特发明高效率蒸汽机的理论基础,间接地触发了工业革命。工业革命就是以机器取代人力,一大批新机器的发明及运用创造了有史以来无法比拟的技术成就,在使生产能力大大提高的同时,促进了更为有效的分工,而在这些相互依赖的分工活动之间必须以更为密切的协作为前提。这样一来,以流水线运作、批量化生产为特征的社会经济,便在生产力和生产关系两个方面引发了巨大的变革,导致人类社会发生了翻天覆地的变化。当人们将这翻天覆地的变化完全归功于技术进步的时候,技术似乎已成为幸福的允诺、自由的表征,那么,还有什么能够抵挡这样的诱惑:让技术包办一切,用技术的眼光、技术的手段、技术的方式看待和处理我们所面对的世界。于是,技术理性获得了极大的成功,满足了人类社会发展中对于经验知识的增长、生产技术的改进、社会劳动力的有效动员、训练以及组织等方面的需求。

可见,技术理性的最初形象并不遭人厌恶和恐惧,自启蒙时代起一直到19世纪末,科学技术与人的关系主要是和谐的、彼此相融的,科学技术被看做是人的本质不断丰富的必然形式,技术理性也以正面的、积极的面貌示人。

(3)牛顿科学模式:技术理性的文化背景

牛顿以力学理论为基础建构的世界具有鲜明的特点,也即我们之前提到的机械自然观,世界是机械论的、还原论的、决定论的。

首先,世界可以被还原成一组基本要素,比如分子、原子等,整体的特征据此可以分解成若干个部分的特征,高层次的性质也因此可以还原为低层次的性质。

其次,整个世界就是一台精密的机器,那些基本要素就是独立的、标准化了的零件。它们可以像拼接钟表一样拼出这个世界,而科学也能够像拆卸钟表一样将自然对象拆分成一组基本的零件,再通过对这些基本零件的研究来推知自然对象的性质。这些要素之间的联系是线性的,彼此之间的作用就维持在机械的推动和被推动上。

再次,万事万物都是由物理定律规定的。世界就像一台精密的机器,它的每个零件都按照物理定律一丝不苟地运行。因此,对于任何一个对象,只要拥有足够的初始信息,具备足够的运算能力,人们就能够推算出这个对象的一切历史:从它最初怎样开始,到它在遥远的未来的命运。也就是说,人具有预测一切的能力。

不容置疑,自然科学以这种机械的还原论方法为基础取得了巨大成功,还原论的地位也由此确立,牛顿式的科学成为社会主流话语体系的一部分。而当牛顿式的科学成为整个人类社会信奉的经典,应用于或者说渗透于社会的每个领域的时候,它也必然更为强势地在技术中显现,并构成了技术理性客观内涵的重要部分。

(4)科学主义思潮:技术理性的理论根源

科学就其本质而言是一种理性活动,并且是人类理性的典范和集中表现,因此作为科学形而上之思维的科学主义对理性更是极度推崇。希腊人首先给出了关于世界的理性判断,展现了人类思维的同一性、超越性,揭示了事物的普遍性、齐一性。经过中世纪的缓慢发展,到文艺复兴时期,在人文主义者追求人性的基础上,产生了理性主义,并由此导致了启蒙运动的兴起,将人的理性提高到一个至高无上的境地。自近代科学技术革命以来,科学技术作为一种推动社会发展和促进人性完善的积极力量而受到热情赞颂。于是,人们对科学技术的信念不断增强,坚定地认为科学技术不仅能为我们带来巨大的物质财富,同时也是我们改造社会和包治各种社会顽症的良方妙药,这就引发了科学主义盛行。科学主义思潮作为现代思想的新面貌,“就是对于一般原则与无情而不以人意为转移的事实之间的关系发生了强烈的兴趣”,“这种新的思想方式甚至比新科学和新技术更为重要。它把我们心中的形而上学前提以及构思和内容全部改变了”(75)。当我们以“无情”的“一般原则”看待人文思想时,人文与科学原本泾渭分明的界线模糊了。

那么,何谓“科学主义”呢?“科学主义是一种关于科学的信念——特别是自然科学——它认为科学是人类知识中最有价值的部分,之所以最有价值,是因为它是最权威、最严肃和最有益的。”(76)科学主义作为一种独尊科学的哲学思潮,宣扬理性万能,使人相信一切自然的、文化的、社会的、历史的现象都可以纳入科学的范畴进行抽象的思考,探索其内在的规律性,然后再以技术为工具去解决一切问题,由此导致原本属于人的技术理性外化为独立于人的客观工具,成为有自主性和规律性的无限力量,从而把技术理性扩张到一切领域中去。然而,技术理性有一整套属于自己的特殊规律和原则,并不完全适用于其他一切领域。当技术理性把这些特殊规律和原则推广到政治、经济、文化、伦理等社会领域时,必将导致这些领域的内在价值和意义受到排斥,从而引发新的问题。

(5)资本主义:技术理性的制度保障

资本的本性是追求最大利润,而技术因其具有操作性、精确性和有效性而成为资本追求最大利润的有效手段。为了追求最大利润,相互竞争的资本家会打破一切禁律,不惜一切代价,不计后果地使用任何有助于自己取胜的技术,并努力创造出更多的新技术来建立技术优势,以获得竞争的胜利,由此导致了技术的加速发展和向社会所有领域无孔不入的渗透,从而把整个社会置于自己的控制和驱使之下。以追求最大利润为目标的资本主义制度,必然借助技术理性把自然、社会、人都纳入它的控制之下。

为了攫取最大利润,资本家只关心生产的最近的、最直接的有益效果,完全忽视那些由于逐渐的重复和积累而发生作用的进一步的后果。于是,技术理性在资本的渗透和控制下,完全无视自然的价值和地位,把自然界仅仅看成是拥有无穷资源的宝库,以一种强力统治的方式,迫使自然万物变成单纯的物质性和功能性的存在,最大限度地开发利用其市场价值。这也是技术理性后来出现负面效应的原因之一。

技术日渐强势,成为一种支配人的异化力量,“我们看到,机器具有减少人类劳动和使劳动更有成效的神奇力量,然而却引起了饥饿和过度的疲劳。新发现的财富的源泉,由于某种奇怪的、不可思议的魔力而变成贫困的根源。技术的胜利,似乎是以道德的败坏为代价换来的。随着人类愈益控制自然,个人却似乎愈益成为别人的奴隶或自身的卑劣行为的奴隶。甚至科学的纯洁光辉仿佛也只能在愚昧无知的黑暗背景上闪耀。我们的一切发现和进步,似乎结果是使物质力量具有理智生命,而人的生命则化为愚钝的物质力量”(77)。

不可否认,资本主义制度引发了技术理性的负面效应,但是它初期确实借助技术理性大大提高了社会生产力,提高了人们的生活水平和生活质量。正如我们之前提到的,技术理性兴起之初并不面目可憎。

总之,近代科学革命不仅是知识领域的革命,而且是一场文化和社会革命,它为全球化的现代精神奠定了基础。在经典力学成为形而上学模式之后,科学文化成为世界文化,成为全球化发展的动力,以至于现代世界,尤其是文化的发展,无可争议地应将成功归因于一种特殊方法,即科学方法的应用。社会与文化向实证化发展,技术理性成为其中的支配性要素。

参考文献

1.恩格斯:《自然辩证法》,人民出版社,1962年。

2.马克思:《机器、自然力和科学的应用》,人民出版社,1978年。

3.劳厄:《物理学史》,范岱年、戴念祖译,商务印书馆,1978年。

4.吴国盛:《科学的历程》,北京大学出版社,2007年(第二版)。

5.丹皮尔:《科学史及其与哲学和宗教的关系》,李珩译,广西师范大学出版社,2001年。

6.汤浅光朝:《科学文化史年表》,张利华译,科学普及出版社,1984年。

7.舒纬光:《科学认识论》(第2卷),吉林人民出版社,1990年。

8.文德尔班:《哲学史教程》(下卷),罗达仁译,商务印书馆,1996年。

9.[美]巴克勒、希尔、麦凯:《西方社会史》(第二卷),霍文利等译,广西师范大学出版社,2005年。

10.马克斯·韦伯:《新教伦理与资本主义精神》,康乐、简惠美译,广西师范大学出版社,2007年。

11.包利民选编:《西方哲学基础文献选读》,浙江大学出版社,2007年。

12.赵敦华:《西方哲学简史》,北京大学出版社,2001年。

13.亚·沃尔夫:《十六、十七世纪科学、技术和哲学史》,周忠昌等译,商务印书馆,1985年。

14.李醒民:《科学的文化意蕴——科学文化讲座》,高等教育出版社,2007年。

15.Pierre Dubem,To Save the Phenomena : An Essay on the Idea of Physical Theory from Plato to Galileo, Translated from the French by E. Doland and C. Maschler,The University of Chicago Press,1969.

16.H. Kesten,Copernicus and His World,Roy Publishes,1945.

17.尼古拉·哥白尼:《天体运行论》,叶式辉译,北京大学出版社,2006年。

18.托马斯·库恩:《哥白尼革命》,吴国盛、张东林、李立译,北京大学出版社,2003年。

19.林德宏:《科学思想史》,江苏科学技术出版社,2004年。

20.吕乃基:《科学与文化的足迹》,陕西人民教育出版社,1995年。

21.M.克莱因:《古今数学思想》(第1卷),张理京等译,上海科学技术出版社,2002年。

22.刘兵、杨舰、戴吾三:《科学技术史二十一讲》,清华大学出版社,2006年。

23.A.N.Disney,Origin and Development of the Microscope,London,1928.

24.H.д.Mоисеев:《力学发展概论》,第1编,1961年(俄文版)。

25.《马克思恩格斯全集》(第一卷),人民出版社,1956年。

26.潘继炯:《牛顿》,商务印书馆,1965年。

27.Pierre Dubem,“Research on the History of Physical Theories”,Synthere,1990(83).

28.J.R.柏廷顿:《化学简史》,胡作玄译,商务印书馆,1979年。

29.H.M.莱斯特:《化学的历史背景》,吴忠译,商务印书馆,1982年。

30.Tephan Fuchs,The Professional Quest for Truth:A Social Theory of Science and Knowledge,State university of New York press,1992.

31.约翰·齐曼:《元科学导论》,刘珺珺等译,湖南人民出版社,1988年。

32.默顿:《十七世纪英国的科学技术与社会》,范岱年等译,商务印书馆,2000年。

33.吴忠:《西方历史上的科学与宗教》,选自《科学与社会》,科学出版社,1988年。

34.E.麦克莱伦第三等:《世界史上的科学技术》,王鸣阳译,上海科技教育出版社,2003年。

35.《爱因斯坦文集》(第一卷),商务印书馆,1977年。

36.伯纳德·科恩:《科学革命史》,杨爱华等译,军事科学出版社,1992年。

37.刘珺珺:《科学社会学》,上海人民出版社,1990年。

38.《资本论》(第1卷),人民出版社,1975年。

39.仲新亮:《英国专利制度催生工业革命》,《发明与创新》,2006年7期。

40.哈贝马斯:《作为意识形态的技术与科学》,李黎、郭官义译,学林出版社,1999年。

41.哈贝马斯:《重建历史唯物主义》,郭官义译,社会科学文献出版社,2000年。

42.韦尔斯:《世界史纲——生物和人类的简明史》,吴文藻译,人民出版社,1982年。

43.怀特海:《科学与近代世界》,何钦译,商务印书馆,1997年。

44.《马克思恩格斯选集》(第二卷),人民出版社,1972年。

【注释】

(1)恩格斯:《自然辩证法》,人民出版社,1962年,第149页。

(2)马克思:《机器、自然力和科学的应用》,人民出版社,1978年,第67页。

(3)劳厄:《物理学史》,范岱年、戴念祖译,商务印书馆,1978年,第8页。

(4)吴国盛:《科学的历程》,北京大学出版社,2007年(第二版),第184页。

(5)吴国盛:《科学的历程》,北京大学出版社,2007年(第二版),第103页。

(6)丹皮尔:《科学史及其与哲学和宗教的关系》,李珩译,广西师范大学出版社,2001年,第93页。

(7)汤浅光朝:《科学文化史年表》,张利华译,科学普及出版社,1984年,第38页。

(8)丹皮尔:《科学史及其与哲学和宗教的关系》,李珩译,广西师范大学出版社,2001年,第89页。

(9)丹皮尔:《科学史及其与哲学和宗教的关系》,李珩译,广西师范大学出版社,2001年,第92页。

(10)转引自舒纬光:《科学认识论》(第2卷),吉林人民出版社,1990年,第129页。

(11)[美]巴克勒、希尔、麦凯:《西方社会史》(第二卷),霍文利等译,广西师范大学出版社,2005年,第106页。

(12)[美]巴克勒、希尔、麦凯:《西方社会史》(第二卷),霍文利等译,广西师范大学出版社,2005年,第116页。

(13)J.Allen, trans., John Clavin,The Institutes of the Christian Religion, Westminster Press, 转引自[美]巴克勒、希尔、麦凯:《西方社会史》(第二卷),霍文利等译,广西师范大学出版社,2005年,第129页。

(14)[美]巴克勒、希尔、麦凯:《西方社会史》(第二卷),霍文利等译,广西师范大学出版社,2005年,第151页。

(15)A. G. Dickens and Dorothy Carr, eds., The Reformation in England to the Accession of Elizabeth I, Edward Arnold, London, 1969,pp.15-16. 转引自[美]巴克勒、希尔、麦凯:《西方社会史》(第二卷),霍文利等译,广西师范大学出版社,2005年,第134页。

(16)马克斯·韦伯:《新教伦理与资本主义精神》,康乐、简惠美译,广西师范大学出版社,2007年,第23—51页。

(17)马克斯·韦伯:《新教伦理与资本主义精神》,康乐、简惠美译,广西师范大学出版社,2007年,第52页。

(18)舒纬光:《科学认识论》(第2卷),吉林人民出版社,1990年,第125—126页。

(19)这四个方面的总结参见科恩《科学中的革命》(鲁旭东等译,商务印书馆,1999年)的第185页,这里仅对这四个方面作更加详细的表述。

(20)《新工具》是针对亚里士多德的《工具论》而来,文艺复兴时期的许多作品都冠之以“新”,以区别于希腊罗马时期同一主题的作品。

(21)包利民选编:《西方哲学基础文献选读》,浙江大学出版社,2007年,第133页。

(22)《庄子·齐物论》。

(23)包利民选编:《西方哲学基础文献选读》,浙江大学出版社,2007年,第136页。

(24)赵敦华:《西方哲学简史》,北京大学出版社,2001年,第186页。

(25)李建珊:《科技文化的起源与发展》,南开大学出版社,2004年,第157页。

(26)亚·沃尔夫:《十六、十七世纪科学、技术和哲学史》,周忠昌等译,商务印书馆,1985年,第47页。

(27)丹皮尔:《科学史及其与哲学、宗教的关系》,李珩译,广西师范大学出版社,2001年,第199页。

(28)爱因斯坦、英费尔德:《物理学的进化》,周肇威译,湖南教育出版社,1999年,第4页。

(29)李醒民:《科学的文化意蕴——科学文化讲座》,高等教育出版社,2007年,第228页。

(30)Pierre Dubem,To Save the Phenomena : An Essay on the Idea of Physical Theory from Plato to Galileo,Translated from the French by E. Doland and C. Maschler,The University of Chicago Press,1969,p.49.

(31)Pierre Dubem,To Save the Phenomena : An Essay on the Idea of Physical Theory from Plato to Galileo,Translated from the French by E. Doland and C. Maschler,The University of Chicago Press,1969,p.82.

(32)H. Kesten,Copernicus and His World,Roy Publishes,1945,pp.43-44.

(33)人所共知的《天体运行论》(De revolutionibus orbium coelestium)的中译名应是《天球运行论》,将“天球”译成“天体”,是将现代人的看法强加于古人。因为哥白尼在其论著中实际上沿袭了希腊人的看法,认为天空转动着的是“天球”,所有的星体只不过是附着在天球之上。

(34)尼古拉·哥白尼:《天体运行论》,叶式辉译,北京大学出版社,2006年,第11页。

(35)尼古拉·哥白尼:《天体运行论》,叶式辉译,北京大学出版社,2006年,第11页。

(36)尼古拉·哥白尼:《天体运行论》,叶式辉译,北京大学出版社,2006年,第6—7页。

(37)尼古拉·哥白尼:《天体运行论》,叶式辉译,北京大学出版社,2006年,第15—16页。

(38)H. Kesten,Copernicus and His World,Roy Publishes,1945,p.20.

(39)托马斯·库恩:《哥白尼革命》,吴国盛、张东林、李立译,北京大学出版社,2003年,第1页。

(40)林德宏:《科学思想史》,江苏科学技术出版社,2004年,第78页。

(41)吕乃基:《科学与文化的足迹》,陕西人民教育出版社,1995年,第105页。

(42)M.克莱因:《古今数学思想》(第1卷),张理京等译,上海科学技术出版社,2002年,第284页。

(43)Pierre Dubem,To Save the Phenomena : An Essay on the Idea of Physical Theory from Plato to Galileo,Translated from the French by E. Doland and C. Maschler,The University of Chicago Press,1969,p.117.

(44)亚·沃尔夫:《十六、十七世纪的科学、技术和哲学史》, 周昌忠、苗以顺、毛荣运等译,商务印书馆,1997年,第169页。

(45)刘兵、杨舰、戴吾三:《科学技术史二十一讲》,清华大学出版社,2006年,第154页。

(46)恩格斯:《自然辩证法》,人民出版社,1984年,第7页。

(47)A.N.Disney,Origin and Development of the Microscope,London,1928.

(48)转引自H.д.Mоисеев:《力学发展概论》,第1编第1章,1961年(俄文版)。

(49)转引自H.д.Mоисеев:《力学发展概论》,第1编第1章,1961年(俄文版)。

(50)转引自H.д.Mоисеев:《力学发展概论》,第1编第1章,1961年(俄文版)。

(51)《马克思恩格斯全集》第一卷,人民出版社,1956年,第657页。

(52)潘继炯:《牛顿》,商务印书馆,1965年,第43—44页。

(53)Pierre Dubem,“Research on the History of Physical Theories”,Synthere,1990(83),pp.189-200.

(54)林德宏:《科学思想史》,江苏科学技术出版社,2004年(第二版),第108—109页。

(55)原名霍亨海姆,帕拉塞尔苏斯是他的绰号,帕拉来自英文“Para-”,意为“超越”。他为自己起这个绰号想说明其超过了古罗马名医塞尔苏斯。

(56)J.R.柏廷顿:《化学简史》,胡作玄译,商务印书馆,1979年,第61—62页。

(57)H.M.莱斯特:《化学的历史背景》,吴忠译,商务印书馆,1982年,第125页。

(58)J.R.柏廷顿:《化学简史》,胡作玄译,商务印书馆,1979年,第77—78页。

(59)H.M.莱斯特:《化学的历史背景》,吴忠译,商务印书馆,1982年,第137—138页。

(60)Tephan Fuchs,The Professional Quest for Truth:A Social Theory of Science and Knowledge,State university of New York press,1992,p.1.

(61)约翰·齐曼:《元科学导论》,刘珺珺等译,湖南人民出版社,1988年,248页。

(62)默顿:《十七世纪英国的科学技术与社会》,范岱年等译,商务印书馆,2000年,第201页。

(63)吴忠:《西方历史上的科学与宗教》,选自《科学与社会》,科学出版社,1988年,第28页。

(64)E.麦克莱伦第三等:《世界史上的科学技术》,王鸣阳译,上海科技教育出版社,2003年,第136页。

(65)《爱因斯坦文集》(第一卷),商务印书馆,1977年,第385页。

(66)《爱因斯坦文集》(第一卷),商务印书馆,1977年,第225页。

(67)伯纳德·科恩:《科学革命史》,杨爱华等译,军事科学出版社,1992年,第174页。

(68)刘珺珺:《科学社会学》,上海人民出版社,1990年,第120页。

(69)马克思:《机器、自然力和科学的应用》,人民出版社,1978年,第54页。

(70)《资本论》(第1卷),人民出版社,1975年,第412页。

(71)仲新亮:“英国专利制度催生工业革命”,《发明与创新》,2006年7期,第29页。

(72)哈贝马斯:《作为意识形态的技术与科学》,李黎、郭官义译,学林出版社,1999年,第64页。

(73)哈贝马斯:《重建历史唯物主义》,郭官义译,社会科学文献出版社,2000年,第253页。

(74)韦尔斯:《世界史纲——生物和人类的简明史》,吴文藻译,人民出版社,1982年,第1024页。

(75)怀特海:《科学与近代世界》,何钦译,商务印书馆,1997年,第2页。

(76)参见《简明牛津字典》,“科学主义”条目。

(77)《马克思恩格斯选集》第二卷,人民出版社,1972年,第78—79页。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。