第5章 国际单位制的改制

5.1 与改制相关的决议

2011年10月17日,令人瞩目的第24届国际计量大会在法国巴黎隆重召开。大会最终同意国际计量委员会针对国际单位制拟作出的如下修订:

国际单位制基本单位的定义由以下一些常量组成:

铯-133原子基态超精细跃迁的频率是9 192 631 770赫兹;

光在真空中的速度是299 792 458米每秒;

普朗克常数是6.626 06X×10-34焦耳秒;

基本电荷是1.602 17X×10-19库仑;

玻尔兹曼常数是1.380 6X×10-23焦耳每开尔文;

阿伏加德罗常数是6.022 14X×1023每摩尔;

540×1012赫兹的单色光辐射的光强度等于683流明每瓦特。

其中X表示根据国际科学技术数据委员会(CODATA)发布的基本物理常数的最新推荐值所应该添加到h、e、k和NA当中去的那部分数字。

上述修订一旦实现,涉及基本单位的一些决议将被废止。这些决议包括:

1.自1889年(1889年第1届国际计量大会和1901年第3届国际计量大会)以来基于国际千克原器而对千克作出的定义将被废除。

2.自1948年(1948年第9届国际计量大会)以来基于国际计量委员会的建议(1946年国际计量大会第2项决议)对安培作出的定义将被废除。

3.为使用约瑟夫森效应和量子霍尔效应对伏特和欧姆进行复现,应大会(1987年第18届国际计量大会第6号决议)请求,国际计量委员会(1988年国际计量大会第1项和第2项建议)所通过的约瑟夫森常数和冯·克利青常数值将分别被废除。

4.自1967/1968年(1967/1968年第13届国际计量大会第4项决议)生效的基于更早更不明确定义(1954年第10届国际计量大会第3项决议)的开尔文定义将被废除。

5.自1971年(第14届国际计量大会第3项决议)生效的基于碳-12元素的摩尔质量等于0.012千克每摩尔的定义将被废除。

6.自第17届(1983年第1项决议)、第13届(1967/1968年第1项决议)和第16届(1979年第3项决议)国际计量大会通过并生效的米、秒和坎德拉的当前定义将被废除。

大会决议进一步指出,在废除旧定义之后:

1.千克国际原器的质量仍然为1千克,其相对不确定度等同于被推荐的普朗克常数h,之后的不确定度将通过实验来确定。

2.真空磁导率μ0等于4π×10-7亨利每米,其相对不确定度等同于被推荐的精细结构常数α,之后的不确定度将通过实验来确定。

3.水三相点的热力学温度等于273.16开尔文,其相对不确定度等同于被推荐的玻尔兹曼常数k,之后的不确定度将通过实验来确定。

4.碳-12元素的摩尔质量等于0.012千克每摩尔,其相对不确定度等同于被推荐的阿伏加德罗常数NA,之后的不确定度将通过实验来确定。

关于SI改制决议的全部内容,参见附录Ⅱ。

5.2 基本物理常数的评定

在SI改制的有关决议中,明确规定被采用的基本物理常数值必须由国际科学技术数据委员会(CODATA)提供。那么,这是一个什么样的国际组织?由其提供的基本物理常数值为何具有如此高的效力呢?

要想了解国际科学技术数据委员会的性质,便要回到二十世纪初。那时就有人注意到,对于特定的物理常数,可以通过多种方式加以测量,相应地便产生了一个不同来源的结果之间是否协调一致的问题。因此,有必要将出现在公开报道中的各项数据收集起来并一一加以评判,最终得出一个较为合理的结果。1926年,由瓦希本(E.W.Washburn)主编的《国际评定表》第一卷(International Critical Tables,vol.1)问世,书中刊载了大量经过认真审核的物理学和化学常数,大大方便了那些在其工作中经常需要用到这些常数的科技工作者。

1929年,伯奇(R.T.Birge)发表了《普通物理常数的可几值》一文,对基本物理常数进行了系统的分析评定。通过将不同来源的数据加以比较,挑选出彼此间相互吻合的那些结果,然后运用最小二乘法得出被选常数最可几值的方式向公众推荐一组值得信赖的物理常数值。在此后的20多年间,陆陆续续出现了一些类似的评定结果。它们拥有一个的共同特点,那就是全凭作者的一己之力来完成对众多实验数据的搜集和整理工作。1955年,科恩(E.R.Cohen)开始尝试与他人合作评定物理常数,从而开创了汇聚众人力量来研究基本常数问题的先河。

1966年,在国际科学协会理事会(ICSU)的领导下,成立了国际科学技术数据委员会(CODATA),其宗旨是在全世界范围内促进科学技术数据的搜集、分析和编撰工作。CODATA下属的一个基本常数工作组,专门负责与基本常数有关的事宜。工作组定期发布一套面向国际的、自洽的、建立在所有现存相关数据之上的基本物理常数值。从那以后,基本物理常数的评定就变成了国际科学技术数据委员会的一项工作职责。在该组织的统一领导下,国际上有能力的研究机构按照分工协作的原则开展有关研究,从而有力推动了基本常数领域的发展与进步。

以上叙述涉及了常数的测量和评定这两个术语。所谓常数的测量,就是将某个基本常数作为直接的实验目标。像前文所介绍过的通过种种方法针对光的传播速度所开展的工作就是测量。类似的还有采用油滴法确定电子的电荷,利用光电效应确定普朗克常数等工作。对于大多数的物理常数而言,这种通过直接测量的方法所获得的结果,由于精度方面的原因已失去了竞争力。

所谓常数的评定,是指将所有与基本物理常数有关的信息加以全面、综合的考虑,最终得出一套具有自洽性(self-consistent)的常数值。通常将有关信息划分成两种类型:输入参数和经验公式。其中输入参数是一些测量结果(相对而言,有着较高的可信度);经验公式则是与这些测量结果直接相关的理论表达式,起着将某些基本物理常数与测量结果关联起来的作用。从输入参数与经验公式这两者的结合中,可以获得少数几个关键性常数的最佳数值,它们又被称作调整参数。有了这些参数的数值之后,再借助一些物理学公式,便可以得出其他的常数值。从输入参数的收集到各项常数值的得出这一整套工作就称为常数的评定。

在近些年的常数评定工作中,被CODATA选中的输入参数有电子反常磁矩的测量值、氢原子的精细跃迁频率、不同粒子的磁矩比、不同原子的质量比、中子衍射数据和硅格点间距等。被选作调整参数的有里德伯常数、精细结构常数、普朗克常数、原子质量单位制中各种粒子的质量等。自1998年以来,经CODATA评定发布的4届基本物理常数推荐值(简表)汇总在附录Ⅲ中。

5.3 几个重要的物理常数

首先来谈谈里德伯常数。

早在十九世纪中叶,人们就发现原子光谱具有分立性的特征。对于这一物理现象,人们在很长一段时间内都百思不得其解:为什么会这样?彼此分隔开来的谱线之间是否存在着某种内在关联性?

1884年,瑞士的一名中学数学教师巴尔末做出惊人的一项工作。经过潜心研究,他发现氢原子光谱线的波长满足如下公式:

![]()

其中m是大于2的正整数,参数B取值3 645.6×10-10米。在随后的1890年,瑞典物理学家里德伯在整理更多元素的光谱资料时,得到了现如今被称作里德伯公式的、更具普适性的规律:

![]()

其中n1,n2为正整数;δ1,δ2是两个起调节作用的参数;B是一个与元素种类无关的普适性常数,现如今被称作里德伯常数,用符号R∞表示。至此,关于分立的光谱线之间是否存在关联性的问题就得到了很好的解决。至于为何是这个样子,仍然不得而知。

进入二十世纪后,随着普朗克的黑体辐射和爱因斯坦的光电效应理论的建立,丹麦物理学家玻尔于1913年针对氢原子的微观结构创建了一个理论,其中创造性地提出了如下基本假设:

(1)定态假设:原子只能处在一系列不连续的能量状态之中,此时的电子虽然围绕着原子核高速旋转,但并不因为旋转运动的变速性而向外辐射能量。这种相对稳定的状态称为定态。

(2)跃迁假设:因为某种原因电子在两个不同的定态之间发生跃迁时,会发出或吸收一定频率的电磁辐射。该辐射的频率ν与两个定态之间的能量差ΔE有着如下简单的算术关系:

hν=ΔE

其中h代表普朗克常数。

(3)轨道量子化假设:由于能量状态的不连续性,电子绕核运动的轨道半径不能任意取值,必须满足下述量子化条件:

![]()

在以上三条假设的基础上,玻尔成功地解释了氢原子光谱线的分立性,同时给出了里德伯常数R∞的理论表达式。

然而美中不足的是,玻尔的理论只能解释氢原子光谱在低分辨率下的粗结构,至于在高分辨率下所呈现出来的精细结构,则表现得无能为力。1915年1月,玻尔指出在电子的轨道运动中应该考虑相对论效应,因此出现在相关公式中的动量和能量都应该采用相对论形式。但是玻尔本人并没有给出进一步的结果。

1914年冬至1915年秋,德国物理学家索末斐计算了类氢原子的相对论性轨道。他认为电子的运行轨迹应该近似于椭圆形,同时还应该呈现出一种类似于行星近日点进动性质的变化。这意味着在电子绕核旋转的同时,核自身也在运动着。因此,在描述电子运动的特点时,还应该考虑到原子核的质量效应。1916年1月,索末斐发表了经过修正的电子能级公式

![]()

从该式不难看出,各轨道的能量除了与主量子数n有关之外,还与轨道的角动量量子数l密切关联着。在主量子保持不变,而角动量量子数发生改变时,原子轨道的能量会发生细微的变化。这一变化最终将反映在氢原子光谱的精细结构上。这是针对原子光谱线为何具有精细结构所给出的首个解释。

虽然索末斐的原子模型与玻尔模型相比有了很大的进步,但在处理稍微复杂一些的原子,譬如仅仅含有两个电子的氦原子的光谱时,就遇到了严重的困难。物理学的进一步发展表明,描述电子与电磁辐射之间相互作用的正确理论应该是量子电动力学。这一理论认为,两个带电粒子,譬如两个电子,是通过彼此间交换光子而发生相互作用的。这种交换可以采取多种方式。其中最为简单的是一个电子发射出一个光子之后,该光子立即被另一个电子吸收掉;稍稍复杂一些的是一个电子发射出一个光子之后,该光子立即转化成电子——正电子对,后者既可以重新湮灭为光子,也可以由其中的正电子与早先的那个电子一起湮灭掉,使得表观上看起来像是被湮灭的电子运动到了新产生的那个电子的位置上;更为复杂一些的是由光子转化而来的电子——正电子对也可以发射光子,该光子随后还可以转变成另一对正、负电子等等。所有这些可能的过程,都对两个电子在亚微观层次上所表现出来的相互作用有所贡献。只不过,随着光子吸收或发射次数的增多,对总作用的贡献率呈现出一种指数式下降。

再回到氢原子。根据量子电动力学,带正电荷的原子核和带负电荷的电子之间产生的相互作用会受到多种因素的影响,因此各能级,或者等价地,电子在不同能级间跃迁时所产生的电磁辐射频率有着十分复杂的表达式。以1s→2s的跃迁为例,有关公式为

![]()

其中mp是质子的质量,Rp是质子半径的均方值,ΔC是电子的康普顿波长与2π之比。方括号中位于数字“1”之后的4个修正项分别代表着质量衰减、相对论效应、辐射以及质子存在着有限大小这4个因素对辐射频率所产生的影响。

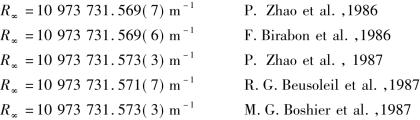

从实际结果看,4个修正项所具有的总的相对不确定度处于10-13量级。因此,如果能够得到高精度的跃迁频率,就能够得到高精度的里德伯常数值。进入上世纪八十年代之后,随着激光光谱学的快速发展,里德伯常数的测量精度得到了大幅提升。以1986—1987年间所报道的数据为例:

其中每项结果的不确定度均达到了10-10量级。

进入上世纪九十年代以后,随着光频梳技术的运用,人们将电磁辐射的波长测量改为了频率测量,此举使得里德伯常数的相对不确定度在以上结果的基础上又降低了2个数量级,从而达到了创纪录的10-12。在进行常数评定时,由不同文献提供的氢原子跃迁频率扮演着输入参数的角色,而里德伯常数则以调整参数的身份出现。

其次来谈谈电子的反常磁矩。

电子的发现与阴极射线有关。

关于阴极射线的本质问题,曾经引起过物理学界的激烈争论。论战一方是克鲁克斯、佩兰等人,主张阴极射线是带负电荷的“分子流”;另一方是哥德斯坦、赫兹等人,认为阴极射线是一种电磁波。双方势均力敌,相持不下。

为了将问题弄个水落石出,英国物理学家J.J.汤姆逊采用旋转镜法测量了阴极射线的速度,结果发现其数值远低于光速,初步证明阴极射线并非电磁波。与此同时,汤姆逊还观察到阴极射线能够在横向电场或磁场中发生偏转,说明阴极射线是由带负电的细小粒子组成的射流。很显然,汤姆逊给出的实验结果支持了克鲁克斯和佩兰一方的观点。

但是,克鲁克斯和佩兰有关“分子”的说法是不正确的。因为稍后汤姆逊又测量了组成阴极射线的细小粒子的荷质比,发现该比值不仅与阴极射线管所充盈的气体种类无关,而且与制作阴极所使用的金属材料之间亦无关联。由此汤姆逊断定,组成阴极射线的带电粒子应该是所有物质的共同组成成分,并把这种粒子称为“电子”。1909 年,美国物理学家罗伯特·密立根通过油滴实验率先测量出了电子所携带的电荷值,其结果为

e=(4.772±0.005)×10-10esu

至于电子是所有物质的基本组成部分,则等到玻尔提出了氢原子结构模型之后才得到证实。为了构建这一理论模型,玻尔将电子引入到氢原子当中,处在带正电的原子核的外围。由于静电引力的缘故,带负电的电子在一系列圆形轨道上围绕着带正电的原子核在不停地旋转,产生于正、负电荷之间的静电引力提供维持旋转运动所需的向心力。当电子从一条圆形轨道转移到另外一条轨道上时,会吸收或释放出一定频率的电磁辐射。该频率与普朗克常数相乘的积,等于电子在两个轨道上所携带的能量之差。玻尔提出的理论首次让电子在原子的形成上扮演了不可或缺的角色。

然而,玻尔的理论并不能概括与原子有关的全部实验现象,譬如原子光谱在磁场作用下所表现出来的那些变化行为。这类实验起始于英国物理学家法拉第。法拉第曾经将发射原子谱线的火焰置于强磁场之中,目的是为了观察光与磁场之间是否存在着相互作用,结果是一无所获。到了1896年8月,当一位年轻的荷兰学者塞曼运用一些新发明的仪器重做这类实验时,却有了新的发现——钠元素的D谱线之间的间距被磁场加宽了。

1897年,塞曼进一步发现镉的蓝色谱线(λ=480 μm)能够分裂成2条或是3条较为细小的谱线。到底是2条还是3条,则取决于光的发射方向是平行还是垂直于磁力线方向。对于这一实验结果,可以从洛伦兹后来提出的有关理论中获得很好的解释。正是由于这个原因,人们将这类分裂现象称为正常塞曼效应。

除此之外,还存在着一类被称作反常塞曼效应的谱线分裂现象,其特点是运用洛伦兹理论无法加以解释。反常分裂最早为法国物理学家考尔纽(M.A.Cornu)所发现。1898年,考尔纽在研究钠元素谱线的分裂情况时,注意到D1线由1根变为了4根。

直到二十世纪二十年代,反常塞曼效应仍然不为人们所理解。局面的改变出现在1921年,彼时兰德提出了如下能量位移公式:

ΔE=mgμH

其中g被称为电子的g因子(并非重力加速度),m是量子数,取一系列分立值

m=-j,-j+1,-j+2,…,j-1,j

代表总角动量量子数j在观察方向上所给出的分量。综合各类观测所给出的结果看,对于碱金属元素,m应该取半整数,这意味着此时的j也是一个半整数。

问题是,j如何取得半整数呢?

对于这样一个问题,兰德在1923年提出了如下解决方案:

![]()

其中l是碱金属原子中价电子的轨道量子数,R是由内层电子组成的原子实所具有的角动量量子数,取值1/2。在此基础上,电子的g因子可表示成

![]()

由上式给出的一项特别结果是:l=0,j=1/2,g=2。

1924年12月,泡利发文指出,有关原子实角动量的说法是毫无意义的。另一方面,来自实验方面的结果清楚地表明,兰德关于电子g因子的描述是正确的。于是,在肯定泡利看法的前提下,必然得出R取值1/2另有缘由这样的结论。对此泡利的看法是,R与价电子本身有关,代表着价电子所拥有的一种属于量子范畴的二值性。关于这种二值性,泡利还进一步指出:第一,它适用于原子中的每一个电子;第二,它是电子除n、l和m之外的第四个量子数。至于该量子数所代表的物理含义,泡利只字未提。

关于量子数1/2的含义问题,最终由乌伦贝克和高斯密特合作解决。两人在1925年10月发表的一篇论文中指出,泡利所发现的二值性量子数代表着电子的自旋运动。从那以后,该量子数就被称为电子的自旋量子数。

1927年5月,泡利为描写电子的自旋矢量

![]()

![]()

其中

![]()

![]()

这样做,一方面能够很方便地表示出自旋的二值性特点,另一方面又能够自动满足角动量的对易规则所提出的有关要求:

σiσj+σjσi=2δij

其中

δij=1,i=j

δij=0,i≠j

针对泡利所给出的![]() 矩阵,英国物理学家狄拉克发现存在着如下关系式:

矩阵,英国物理学家狄拉克发现存在着如下关系式:

![]()

其中![]() 是动量矢量,1是2×2型单位矩阵。在此之后,狄拉克便开始思考如何将

是动量矢量,1是2×2型单位矩阵。在此之后,狄拉克便开始思考如何将![]() 2由三个分量的平方和推广到四个分量的平方和问题,并最终得出

2由三个分量的平方和推广到四个分量的平方和问题,并最终得出

![]()

以此为基础,倘若将泡利的两行两列矩阵推广到四行四列

(其中![]() P是2×2型泡利矩阵,0代表着2×2型零矩阵)那么就可以得到如今大名鼎鼎的狄拉克方程:

P是2×2型泡利矩阵,0代表着2×2型零矩阵)那么就可以得到如今大名鼎鼎的狄拉克方程:

![]()

![]()

利用上述方程能够证明,在一个中心势场中,矢量

![]()

![]()

是一个运动常数,并且包含着电子的自旋运动。这样一来,狄拉克方程就给了电子自旋运动一个合理的出处。

不过,根据狄拉克方程,电子的g因子应该取值整数2,而非实际测量出的略大于2的一个数值。现在,人们习惯性地将电子的g因子表示成如下形式:

g=2(1+ae)

其中的ae被称作电子的反常磁矩,其数值能够在实验中以极高的精度测量出来。

最后来谈谈精细结构常数。其定义式为

![]()

首次出现是在索末斐关于氢原子能级的精细描述当中:

![]()

由于直接牵涉到氢原子光谱的精细结构,故而被称作精细结构常数。

精细结构常数有着十分丰富的物理内涵。例如,在玻尔的氢原子结构模型中,电子处在能量最低轨道上的运动速率

![]()

与光速之比

![]()

=α

等于α。与此同时,能量最低轨道所具有的半径

![]()

与电子的康普顿波长

![]()

之比的倒数

![]()

![]()

=α

以及两个相距λC的电子之间的静电相互作用能

![]()

与一个电子的静止能量

E0=mec2

之比

![]()

也都等于α。由此可见,α是一个能够将多个物理量关联起来的重要参量。

能够体现出α之重要性的是电子反常磁矩ae的幂级数展开式:

![]()

![]()

其中![]() 可以通过推广的量子电动力学方法计算出来;ae(had)代表强子真空极化对ae造成的影响;ae(weak)代表电弱相互作用所带来的影响;δe代表理论的不确定性,约为1.1×10-12。在基本物理常数的评定工作中,通常将正、负电子反常磁矩的测量结果加以平均,然后将其代入到上述级数展开式当中,运用迭代的方法计算出精细结构常数α之值。

可以通过推广的量子电动力学方法计算出来;ae(had)代表强子真空极化对ae造成的影响;ae(weak)代表电弱相互作用所带来的影响;δe代表理论的不确定性,约为1.1×10-12。在基本物理常数的评定工作中,通常将正、负电子反常磁矩的测量结果加以平均,然后将其代入到上述级数展开式当中,运用迭代的方法计算出精细结构常数α之值。

原则上讲,从电子反常磁矩中计算出来的α还应该与通过其他途径导出的α相比较,以便得出一个综合性的结果。但由于电子反常磁矩的测量精度远高于一般的数据,同时人们对于上述幂级数展开式又确信无疑,因此通常的做法是将来自电子反常磁矩的结果直接设定为α应该采取的数值。

5.4 精细结构常数的可计算性

在上文所介绍的三个常数中,精细结构常数有些与众不同。其特殊之处就在于,这是一个不携带量纲的纯数性物理量。

正因为这一点,精细结构常数一经发现,便引起了人们的高度关注。原因很简单,作为一个纯数,人们很容易联想到它能否通过纯数学的方法计算出来而不必依赖于实验测量。

伟人爱因斯坦关于物理常数的某些想法为纯数学地计算出精细结构常数提供了强大的信念支持。爱因斯坦的想法集中体现在他于1945年5月写给伊尔莎·罗森塔尔-施内德(Irse Rosenthal-Schneider,普朗克从前的一个学生)的一封信当中。在信里,爱因斯坦这样写道:

关于普适常数的问题,……(普遍的看法是)存在着两类常数:表观的和真正的常数。表观的常数只不过是引进任意单位的结果,因此是可以改变的;真正的常数则是名副其实的数字,是上帝屈尊创造这个世界时所作出的武断选择。我的看法是——简单地说——第二类常数并不存在。至于它们为什么会出现,那是因为我们对于大自然还不具有足够深入的了解。(一旦做到了这一点,)我相信这类数字只可能源自一种基本形式,如π或e。

爱因斯坦所说的“真正的常数”,亦即 “第二类常数”,指的是如同精细结构常数那样不随所带单位的变化而变化的物理量。对于这类参量,爱因斯坦相信,一旦人们看清楚了大自然的本来面目,就能够将其约化成某些基本的数学参量,如圆周率π或者自然对数的底数e等。

事实上,相信精细结构常数可以进行数学解析的物理学家为数众多,其中还不乏一些声名显赫的大家。从时间上看,英国物理学家艾丁顿,即通过天文观测证实爱因斯坦所提出的光线可以发生弯曲理论的那个人,最先将有关信念落实到了行动上。艾丁顿曾运用纯逻辑的方法证明α的倒数等于136,后来又发文指出在原先的推导中存在着一个小小的错误,正确的结果应该是137。

接下来是德国物理学家、矩阵力学的创立者沃纳·海森伯。1935年3月,海森伯在写给狄拉克的一封信中指出,精细结构常数的倒数值很可能是

![]()

另一位物理学大家,被誉为“物理学的良心”的沃尔夫冈·泡利,虽然没有像海森伯那样提出一个直接描写精细结构常数的数学式,但是终其一生都未曾放弃对于这个物理量的深入思考,直到临终前还对精细结构常数的倒数值137念念不忘。1958年,泡利因病住进了苏黎世的Rotkreuz医院。有一天,他的助手查尔斯·恩兹(Charles Enz,《泡利物理讲义》的主编)去医院看望他,泡利询问恩兹是否注意到了房间的门牌号,恩兹回答说没有。泡利告诉他说那是137号。几天之后,泡利就在这个房间里溘然长逝。

著名物理学家、量子电动力学创始人之一、费曼图的发明者、《费曼物理讲义》的撰写人理查德·菲利普斯·费曼,在其于1985年写就的《QED:光与物质的奇妙理论》一书中,针对精细结构常数写下了下面这段文字:

…It has been a mystery ever since it was discovered more than fifty years ago,and all good theoretical physicists put this number up on their wall and worry about it.Immediately you would like to know where this number for a coupling comes from: is it related to pi or perhaps to the base of natural logarithms?Nobody knows.It’s one of the greatest damn mysteries of physics: a magic number that comes to us with no understanding by man.You might say the “hand of God” wrote that number,and “we don’t know how He pushed his pencil.” We know what kind of a dance to do experimentally to measure this number very accurately,but we don’t know what kind of dance to do on the computer to make this number come out,without putting it in secretly!

这段话翻译过来就是:

……(精细结构常数)这个数字自从50多年前被发现以来就一直是个谜。所有优秀的理论物理学家都将其贴在墙上细细琢磨,渴望揭开这个耦合常数的由来:它与圆周率π或自然对数的底数e有关吗?问题至今无解。这是物理学中最顶级的谜题之一,一个该死的谜,如魔数一般令人困惑不已。你也许会说是“上帝之手”写下了这个数字,而我们是不可能知道他是如何“运笔”的。在实验上人们已经把这个数测量得很准确,但是没有人知道从计算机上如何清清楚楚地得到它!

文中所提到的圆周率π和自然对数的底数e,正是爱因斯坦先前所猜测的那两个数学参量,说明费曼非常重视爱因斯坦在前述信件中所表达出来的观点。

按照费曼的说法,理论物理学家们都希望解决精细结构常数的可计算性问题。之所以如此,是因为该问题一旦得到了圆满解决,极有可能将物理学推进到一个全新的阶段。不过令人遗憾的是,自从费曼写下上述文字以来,又一个30年过去了,精细结构常数的可计算性问题依然如故。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。