梁启超对佛学研究涉足甚广,但是,作为纯粹意义上的佛教哲学研究,无论在数量上,还是在质量上,都远不及其在佛教史、佛教典籍研究方面的贡献之大。然而,他又不同于康有为、蔡元培等,纯以佛学为经世的借用工具,而是把佛学作为他认识社会、认识人生的部分理论依据。而且,佛教哲学在很大程度上影响到他的宇宙观、人生观、认识论和方法论,渗透到他的政治思想、学术思想、社会观念、文化观念之中和研究领域。当然,他也对佛学进行了经世性的改造。

1.佛教心理分析

从心理学的角度,对佛法进行专门剖析,则是梁启超的一大创造。他在《说大毗婆沙》一文中,说明何以要研究“大慧古德之著述”时陈述:

欲使佛教普及于今代,非将其科学的精神力图发展不可。质言之,则当从认识论及心理学上发挥而已。而《毗婆沙》则其渊薮且其关键也。

梁启超所说的《大毗婆沙》,实际上是《发智论》的注疏,有玄奘译本。梁启超认为它是佛教哲学和心理学的力作, “对于心理之观察分析渊渊入微”,其要点是“法性恒有”,且“多从不空方面立论”, “力辟当时‘经量部’所主张之‘过未无体说’”。据此梁启超解释说:

其意谓倘不承认吾人心理之活动及其对境为实有体性,则认识之可能性先自不成立;吾人复何凭借以言觉悟,言解脱者,就此点论,则龙树一派实含消极的意义,而《婆沙》诸师,乃始终认识积极的意义。后此唯识宗之言“三自性”,华严宗之言“事理无碍”,虽谓皆汲《婆沙》之流可也。

他指明了《大毗婆沙》对心理活动分析的意义以及作为唯识宗“三自性”,华严宗“事理无碍”理论的渊源。梁启超还根据《大毗婆沙》以慧为上, “慧能安立诸法自相共相,能分别诸法自相共相,破自体愚及所缘愚”,进一步说明:

所谓慧者,对于宇宙万有之自相共相,能安立之(规定),能分别之(分析),然后能涤邪见而契真理焉,即此认识论之作用也。慧不惟与意识相应,且与前五识相应,此经验论之所以可废也。质言之,则《婆沙论》盖绝对的主知主义、自发主义,而与大众部诸派的主情意的、重信仰的,其立脚点显然不同也。

梁启超这一分析,从根本上表明了他的“先验的唯心主义”认识论,其目的显然是为其唯心主义的哲学思想找寻心理上和认识上的依据。这不仅是从佛卷中撷取的思辨材料,而且由此可以看到康德“先验知性”的痕迹。从这点上讲,他和马赫的“感觉经验主义”又握手言别了。

《佛教心理学浅测》和《说无我》应当说是梁启超佛教哲学研究的代表作。它们都是借释“五蕴皆空”之名,证明无我之义,进而确立“万法唯识”的道理,最终要达到“转识成智”,创造进化的目的。

他说佛家所说的“法”,就是心理学。“小乘俱舍家说的七十五法,大乘瑜伽说的百法,除却说明心理现象外,更有何话说?试看所谓五蕴,所谓十二因缘,所谓十二处,十八界,所谓八识,那一门子不是心理学?又如四圣谛、八正道等种种法门所说修养工夫,也不外根据心理学上正当见解,把意识结习层层剥落。”①同时指出,佛教对“心识之相”的剖析和现代欧美所谓的心理学,应当是一个范畴。而佛教所谓的“证”则是超心理学的,即超科学的,因而不在论述的范围(“证”在佛家有更多的神秘色彩,梁避而不谈,我们也不必做进一步解释)。

法,梵语达磨,意谓兼摄有体无体,该尽一切者。用现代的话解,它包括物质、物质运动、社会变化、心理活动等,是一切现象的总称。梁启超说“法”就是心理学,是建立在“万法唯识”这一观念上的特别结论。他认为一切现象既然为“识”所变现,是意识流转变迁所形成的不同的“相”,因此说“法”就是意识流转的状态,就是心理学。如此判释佛法,无疑是正确的,当然也把他的认识论彻底地唯心化了。

①梁启超:《佛教心理学浅测》,见《梁启超全集》第7册,北京出版社1999年版。

他为了阐明这个道理,针对佛教的经义,从心理活动的角度,在“五蕴皆空”, “唯识所变”, “一切皆幻”这三个层面上展开了他的论点。他首先引证《大乘五蕴论》说:

佛家以为从心理过程上观察,有种种观念在时间上相续,继起……用论理的方法分为五类,每类都是状态和状态联构而成,一聚一聚的,所以叫做聚,又叫做蕴。

五蕴是色蕴、受蕴、想蕴、行蕴、识蕴。佛家以为心理的表象,这五种包括无遗。

他进一步解释并发挥佛教的这些概念:

一色蕴(Bupa)物质态=感觉之客观化

二受蕴(Vedana)感觉

三想蕴(Sanna)知觉联想印象

四行蕴(Sankham)执意思维或称行为

五识蕴(Ninnana)了别集起或称心理活动之统一状态

色为物, “是客观性较强的事物”,后四者是心, “是内界心理活动的现象”。这种分类方式,按说是符合认识的客观性的,因此具有一定的科学价值。但他又说,佛家为了破“我”和“我所”,还有第二种分类法:前四者是认识对象,即我所。识是认识的主体,即我。把感觉、知性、思维等意识活动统统归于认识对象,便暴露了佛家和梁氏的玄秘了。他强调,一般认为前四种现象是“我”观察认识的对象,故为“我所”。以“识”为我,表明前四蕴与认识的对峙。由是说明色、受、想、行,均为识所变现,为“万法唯识”的理论寻求到一个科学依据。

梁启超指出,受是感觉;想是于境取相,即知觉、联想、印象;行是造作,这里指心的造作,即我们现在称为思维之类的心理活动。这三蕴是人所共知的心理过程,说它们是无常和空则不难理解。就常识而言,色蕴应当是客观存在,识蕴则是主观所依;但佛说它们和前三者一样是空和无常。梁启超“引经据典”,力图说明这令人眩惑不解的道理。

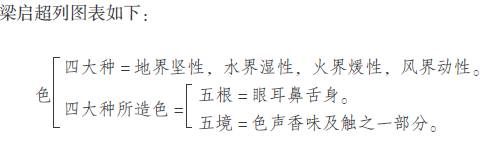

云何色蕴?谓四大种及四大种所造色。①

所谓四大种,即指四种性, “造色”即是四种性所构造出来的形形色色的事物。梁启超沿着佛家思维的路径,认为不仅五根、五境, “不能离开我们心理而独立存在”,即使坚、湿、暖、动这些客观存在的四种性,也不过是主观的评价,也“离不开心理经验”,它们只是“经验集积的表象”, “是受、想、行种种经历现出来”的幻影。用梁启超的话说则是“感觉的客观化”。

识蕴,以了别为性,即能认识,是认识的主体。佛家对识剖析入微,分为六识乃至八识,即眼识、耳识、鼻识、舌识、身识、意识,再加上第七末那识和第八阿赖耶识。他举例说: “眼睛与外界的颜色相缘,才能发生所谓眼识”,即“根尘生识”。根即五根加意根,尘即六根所触之法名六尘。也就是说只有根和尘“和合所依”,才能产生识,故说“识从三和合生”。佛教对认识事物的途径所做的分析,包含了许多合理的因素和丰富的辩证思维,的确像梁启超所说的: “若论内省的观察之深刻,论理上施设之精密,恐怕现代西洋心理学大家还要让几步哩。”然而唯识宗又增加了思量的第七识和集起的第八识,后者“能将刹那生灭心所积经验执持保藏”,则使其辩证法走向了另一个极端。他说识(实指第八识)“又能使这个观念继续集起不断”,一方面认为色、受、想、行、识“是心理活动过程由粗入细的五种记号”,一切皆空,一切无常;另一方面力图证明“色、受、想、行,皆识所变现”,当然世间万物存在也皆为识所造作。

①梁启超:《大乘五蕴论》,见《梁启超全集》,北京出版社1999年版。

所以他认为人生、宇宙, “只是事情和事情交互,状态和状态的衔接”,它们随着人们心态的变化,随生随往,随变随灭,随灭随生,这便是他那“历史为人类心力所构成”①的根本依据。

另外,梁启超解释五蕴皆空的道理,皆在说明一切皆空,一切无常,破除“我执”, “教人脱离无常苦恼的生活状态”,而进入“无我我所”的境界,则体现了他的佛学研究的另一个特点——对佛学的经世性改造,这里就不再详述了。

既然一切皆空,唯识所变,那么“境由心造”便是必然的逻辑的结论。在心物关系上,梁启超集儒、佛、马赫主义为一体,从佛经中吸取了辩证思维的养分,借助心理分析,阐明他的认识论。他在《惟心》一文中,开宗明义:

境者,心造也,一切物境皆虚幻,惟心所造之境为真实。

他列举了很多生活中的不同感受,力图证明这一观念的正确性。诸如“月上柳梢,人约黄昏”和“杜鹃声声不忍闻,欲黄昏,雨打梨花深闭门”, “一为欢憨,一为愁惨,其境绝异”。“戴黄眼镜者所见物一切皆黄,口含黄莲者所食物一切皆苦”,就是这个道理。因此他的结论是:

其分别不在物,而在我。故曰:三界唯心。

这基本上是照搬法相宗阿赖耶识变现世界万象的思想。基于这一思想,他无限夸大心力的作用,不仅认为“世界莫大于人,人莫大于心”②, “三界唯心”, “万法唯识”,而且认为人的“心力是宇宙间最伟大的东西。

①梁启超:《地理及年代》,见《梁启超全集》,北京出版社1999年版。

②梁启超:《烟士披里纯》(Inspiration),见《梁启超全集》,北京出版社1999年版。

而且具有不可思议的神秘性”,①具有“上不臣天子,下不友诸侯”的身份。他把历史说成是人类“运其心力以征服自然界”②的结果,所以他又说心力“是生活的原动力”③,是创造历史的神秘力量。

另外,梁启超对宇宙的认识,也是基于佛学五蕴皆空的道理所推行出来的缘起无常之说。佛家认为,宇宙是由无量数的三千世界所构成的无限空间,是成、住、坏、空四劫(有人计算,按佛教所说,一小劫大约一千六百万年,一中劫三十二亿年,一大劫一百二十八亿年)和无尽循环的无限时间;认为世间万物都相待而存,随缘而起,迁流不息。梁氏正是利用这一卓越的辩证观念,构建起他的宇宙观的。他说“宇宙是不圆满的,正在创造之中……常为缺陷,常为未济”,④而且“方生方灭,方灭方生,生灭相衔,方成进化”,同时指出: “变化流转就是宇宙的真相。”⑤这首先否定了隐含在传统观念中的“天” “神”创世说的“天”本体论和有神论,准确地把握了宇宙存在的客观性和不断发展变化的真相。他还强调这种宇宙未济之说, “并非论理学的认识,实在如此”⑥。当然,他对宇宙的认识,并不像佛家那样,停留在那些空有虚无的玄妙之谈,而是认为宇宙观和人生观是互相渗透的。“宇宙即是人生,人生即是宇宙”,⑦其目的在于说明“生也有涯,知也无涯”和“知不可为”的道理,启发人们在无边无尽、永不圆满的宇宙中,不懈地创造,努力地追求。

①梁启超:《非惟》,见《梁启超全集》,北京出版社1999年版。

②梁启超:《地理及年代》,见《梁启超全集》,北京出版社1999年版。

③梁启超:《人生观与科学》,见《梁启超全集》,北京出版社1999年版。

④梁启超:《东南大学课毕告别辞》,见《梁启超全集》,北京出版社1999年版。

⑤梁启超:《治国学的两条大路》,见《梁启超全集》,北京出版社1999年版。

⑥梁启超:《东南大学课毕告别辞》,见《梁启超全集》,北京出版社1999年版。

⑦梁启超:《为学与做人》,见《梁启超全集》,北京出版社1999年版。

至于他说“宇宙间的一切现象,乃意识流转所构成”, “是人类自由意志发动的结果”,这既肯定了流转变化是宇宙的真相,又确信这种“变化流转之权操之在我”。①后者显然是从法相宗“万法唯识”的名相分析中得来的,是他那“境由心造”的哲学命题和心力征服世界, “自由意志”, “人类心能”创造开拓历史的唯心史观的理论基石。这意识流转构成宇宙万象变化的理论,把他宇宙观中的合理的辩证因素,完全吞没在唯心主义的社会历史观里了。

2.佛教哲学与西方哲学的比较研究

在进行佛教哲学研究的同时,梁启超还将其同西方哲学进行了比较,或援西入佛,或以佛诠西,冥思枯索,欲以构成一种“不中不西,即中即西”, “似佛非佛,非佛是佛”的新学派、新思想,从而改善传统的思维方式并作为其经世致用的武器。

梁启超生于“学问饥荒”之年代, “青年学子相率求学海外”, “新思想之输入如火如荼”。人们饥不择食,对于外来思想, “惟以多为贵”, “如久处灾区之民,草根木皮,冻雀腐鼠,罔不甘之。朵颐大嚼,其能消化与否不问,能无召病与否更不问”。②梁启超对待西学的态度,大抵也是如此。培根、笛卡儿、康德、达尔文、马赫;斯宾塞……无所不究。他分西方哲学为格物和穷理两派,尤其容易和辩证思维力强的“穷理派”哲学发生共鸣。他用斯宾塞的实体不可知论比附佛学,用佛教的“无我”观念肯定笛卡儿的“我思”,否定其“我在”;他吸取马赫关于一切客观存在都是心理产物的精神一元论,充实其唯心主义哲学,又以佛教的慧观思想否认马赫的感觉经验……总之,唯心主义愈彻底,在他思想上产生的顺化作用愈迅速。他特别欣赏康德的先验知性论,进一步强化了他的信仰主义。

①梁启超:《治国学的两条大路》,见《梁启超全集》,北京出版社1999年版。

②梁启超:《清代学术概论》,见《梁启超全集》第5册,北京出版社1999年版。

他在《近世第一大哲康德之学说》中指出: “康德哲学,大近佛学。” “其言空理也似释伽”,其“从事于内”, “直搜讨智慧之本原,穷其性质及其作用”的理性思辨,和“佛氏穷一切理”的唯识之义尤其能互相印证。同时,他还就康德哲学中关于人的认识能力和佛教的思维方式进行了系统的比较。

“康德哲学的基本特征是调和唯物主义和唯心主义,使二者妥协,使各种相互对立的哲学派别结合在一个体系中。”①他深信自然科学的可靠性,直接批判唯理论和经验论的片面性,力图把两派的合理方面结合起来,主张从认识本身入手,以便认知世界。他一方面承认经验似乎有客观的来源,另一方面又认为存在于我们之外,属于彼岸的“自在之物”所引起的感觉经验并不反映客体的物自体,我们知道的只是纯主观的物体的表象。“自在之物”是永远达不到的彼岸,认识世界的本质是绝对不可能的。实际上就是说“自在之物”存在于我们的认识能力之外。所谓客观存在只是人们先天认识力的表现形式,而这种认识能力共有三个层次,即先验感性,它的形式是空间和时间;先验知性的形式是范畴、概念;先验理性则是最高的综合能力。

梁启超不仅认识到康德哲学的二元性质,说他“和合两派,成一纯全完备之哲学”②,而且结合斯宾塞的不可知论,突出康德哲学的唯心主义性质,进而强调“智慧”,即先验的认识能力的作用,找到了佛学的他乡故知。

①列宁:《唯物主义和经验主义批判》。

②梁启超:《近世文明初祖二大家之学说》,见《梁启超全集》,北京出版社1999年版。

在谈到“智慧”,即先验的认识能力的作用时,梁启超分外物为现象和本象二种。他认为现象是与六根相接者,而本相则在我们的“所触所受之外”, “本相吾具知之,无有是处”。这完全是佛化了的康德不可知论。接着他举例说:

譬之病黄疸者,触目所见,皆成黄色;又如戴著色眼镜,则一切之物,皆随眼镜之色而转色。

因此他的结论是:

是故当知我之接物,由我五官及我智慧两相结合而生知觉,非我随物,乃物随我也。

如此进一步证实他的“境由心造”的哲学命题。接着他又说:

此义乃佛典所恒言也……五官者,楞伽经所谓五识也,智慧者,所谓第六识也。

在这里,康德和释迦便联手合璧了,佛学“根尘生识”的前五识被视为康德的“先验感性”;而第六识,它具有了别“无对色”和整理前五识所了别者的作用,显然是指康德的整个先验的认识能力,或叫做认识的主动性。同时他还指出,康德的感觉即佛学的“受”,思念即是佛之“想”,就“智慧”的具体作用来讲,当然被认为是佛教的“行”了。而“行”包含有色法、心法、心所法,不相应行法和无为法,所以他又将“智慧”分为三种。

一曰视听作用,(梁注,实兼眼、耳、鼻、舌、身所受者)即康德的先验感性。

二曰考察作用,大致相当康德的先验知性。

三曰推理作用,即先验理性。

如此,康德的认识论,完全被纳入了梁启超的佛教心理学的范畴了。在认识作用的三个方面,他又分别进行了比较。

关于智慧的视听作用,即先验感性,梁启超说康德和佛家均言有赖于时间和空间,并为“感觉力中所固有之定理”, “质而言之,则此二者皆非真有,而实由我之所假定者也”。他的意思就是说空间和时间不是客观的规定性,而是主观自生的。这是符合康德思想和佛学实际的。

关于智慧的考察作用,即先验知性。康德把他看作“意识从其自身产生观念的能力,认识的主动性”,它不是从自然界和社会实践中抽象出它的规律性,而是向自然界和社会规定的规律。它是先于经验的纯概念或纯范畴。它能使感性知识系统化,条理化。梁启超又凭借莱布尼茨的三大原理,即条理满足、庶物调和和势力不灭,说明康德哲学和佛学的一致性。他说:

康德以为此三大原理者,百物所共循万古而不易。学者苟由是观察一切,则见樊然淆乱之庶物,实皆相联相倚成为一体,譬犹一个网罟,其孔千万,实皆相属,一无或离,世界大势如是如是。

其义与华严宗之佛理绝相类。所谓条理满足者,即主体重重十方齐唱之义也;所谓庶物调和者,即事理无碍相即相入之义也;所谓势力不灭者,即性海圆满不增减之义也。华严以帝网喻法界,康德所谓世界庶物皆大网罟然,正同此意。

这段话的意思就是,康德的先验知性必须依此三大原理,而三大原理又必须附丽于先验知性,如此才能使“突兀散烈”的庶物, “相引而有条理”。因此它和华严宗的主伴具足、事理无碍、圆融无尽、法界一体的思想就没有什么区别了。据此,他进一步发挥说:

此所以欲自度者必先度众生,众生垢而我不能独净,众生苦我不能独乐也。何也?一体故也。

关于知性和华严宗的法界缘起的比附及其引申,尽管不符合康德的原意,但就世界万物统一于人的意识这一点上讲,也不能说完全没有道理。而他那自度度人的引申,明显表现出20世纪佛学以救世为核心的经世之路的特征,和梁氏广泛寻求救国救民思想武器的良苦用心。

关于智慧的推理作用,即先验理性。在康德看来,理性对于无条件的、绝对的最高认识,即灵魂、世界、上帝的追求,是不可能实现的。因为在理性追求它的时候,必须用知性去规定它,因而陷入自相矛盾之中。其结果则是走向理性主义的对面——信仰主义。梁启超同样认为“魂也,神也,世界也,皆无限无倚,不可思议”,为其信仰主义奠定了基础。同时他对于康氏所言本相与现象之说十分欣赏,说“此论精矣,尽矣,几于佛矣”。他把本相说成是“常超然立于时间空间之外,为自由活泼”之真我;把现象看作“与空间时间相倚”的现象之我。他还指出:

佛说有所谓真如,真如者即康德所谓真我,有自由性者也;有所谓无明,无明者即康德所谓现象之我,为不可避免之理所束缚,无自由性者也。

佛说此真我者实为大我,一切众生皆同此体,无分别相,而康氏所论未及是。通观全书,似仍以为人人各自有一真我,而与他人之真我不相属也……虽然其划分出本质与现象之二者,按诸百事百物而皆一以贯之,可谓抉经心而握圣权者矣。康氏以自由为一切学术人道之本,以此言自由,而知其与所谓不自由并行不悖,实华严之上乘也。

这里梁启超肯定了康德的本质与现象之说,并认为康氏自由与不自由并行不悖的二律背反可与华严宗之上乘媲美。同时又把康氏之真我与佛氏之真我相比较,认为康德不能认识到由于各人所执的自我而“妄生分别,业种相熏,果报互异”,即由我执而出现不同的我相,因此略逊于佛。梁启超对康德的肯定和批评,足见其在唯心主义的道路上比康德走得更远一些。

总之,梁启超对于康德先验理性的分析,表明他在不可知论的影响下,最终走向信仰主义的道路,并在信仰主义的驱动下,给予佛学以更多的理性认识。

梁启超的佛学研究,还有因明和西方逻辑、墨家逻辑的比较。他着重对照比较了印度因明“以宗,因,喻三支而成立”的三支证式和西方逻辑学“合大前提,小前提,断案三者而成”的三段论法,墨经逻辑“布式”的推理形式之间的异同。认为它们之间“相同之处亦甚多”,①且有一定的对应关系;它们所概括的逻辑原理,基本上是一致的,说明了人类逻辑思维形式及其规律有普遍性的特征。可惜的是,这一研究没有多少有价值的见解。

附:严复的佛学“不可思议”说

严复,中国最早系统介绍西方政治、经济等各方面学术思想的启蒙思想家,但他对佛学的偏爱并不亚于传统文化熏陶出来的新学家。在他的译著中,不乏对佛教的赞叹之词。佛教的“不可说”,完全溶化在他所倾心的“不可知论”的哲学思想里,形成了他的佛学“不可思议说”。他认为,事物本体“必不可知,吾所知者,不逾意识……是以人之知识,止与意验相符”,②所以,经验以外的东西是不可知的,只能存而不论。因此他特别强调: “‘不可思议’四字,乃佛书最精微之语。”严复认为“不可思议”既非“不可名言”,也非“不可言喻”,更不是“不能思议”,而是“不可以名理论证”的超验的,也是超科学的悟证状态,即佛法中的“不可说”。他举例说: “如云世间有圆形之方,有无生而死,有不质之力,一物能同时在两地诸语,方为‘不可思议’。”而佛法恰具有这一“不可以名理论证”“其理之幽渺难知”的神秘性。涅槃“寂不真寂,灭不真灭”③,就是这种神秘性的具体表现。所以,在严复看来,只有“不言”才是真正的理解和最高的觉悟。事实上,这正是禅的直觉体悟的认知过程。从表面看,这是一种非理性的思维方式,其实在严复“不言”的形式中包含了精审细密的辩证思维。

①梁启超:《墨子学案》,见《梁启超全集》北京出版社1999年版。

②严复:《天演论•真幻》按语,《严复集》第5册,中华书局1986年版,第1374页。

③严复:《天演论•佛法》按语,《严复集》第5册,中华书局1986年版,第1378页。

另外,他还借赫胥黎“无无果之因,亦无无因之果”的因果律,说明佛教的三世因果之说与人性之关系,也有一定的参考价值。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。