第二节 敬安卫教爱国的禅诗与太虚的佛教革新运动

章太炎有《告白衣书》评及清末僧界情况云:“今之僧徒,半起白徒,名字未知,何论经教?”但在此法门衰颓、僧才匮乏之世,禅宗门下竟出了两个缁素同钦、名贯朝野的大和尚:一个是不识字自然能文,以禅之心法,兼文理为诗的卫教爱国诗僧八指头陀敬安;另一个是幼而失学,却学通内外,著述等身,实行佛教三大革命,倡导人间佛教、人生佛学的政治和尚太虚。

敬安(1851~1912年),出生于湖南湘潭石潭黄姓农家。幼年家贫,衣食无得,而为农户牧牛,于豪家伴读,作学徒几为奴仆,度过了他那孤苦凄凉的童年。12岁时,于雨中闻唐诗“少孤为客早”一句,触其悲凉情怀而潸然泪下。18岁投湘阴法华寺出家,礼东林长老为师,名敬安,字寄禅,同年从贤楷受具足戒。后闻岐山恒志禅师传教外别传之旨,冒雪往参于仁瑞寺,于杂役间苦习禅法。

据敬安自述,其21岁时至巴陵省亲,登岳阳楼,见水天一色,碧波万顷,忽得“洞庭波送一僧来”句,郭嵩涛从侄、诗人郭菊荪谓有神助,力劝敬安学诗,并授以诸子百家之学。其于《唐诗三百首》一目成诵,自此作诗,时年23岁。但因素乏文字因缘,故“用力尤苦。或一字未惬,如负重累,至忘寝食,有一诗至数年始成者”(11)。也可谓之苦吟诗人了。曾专意乘船赴长沙麓山寺,参访笠云芳圃,论诗学禅,心心相印,大有相见恨晚之意。

25岁,即1875年,敬安住湘阴法华寺,同年出湘,遍游吴越,参谒禅门耆宿,尝从禅宗著名道场金山寺大定参禅。也曾泛舟西湖,结社吟诗,登岳阳、黄鹤名楼,观枫桥夜泊,“凡海市秋潮,见未曾有;遇岩谷幽溪,则啸咏其中。饥渴时饮泉和柏叶下之。喜以《楞严》、《圆觉》杂《庄》、《骚》以歌”。故其诗虽多感慨世事的苍凉,但终不脱清奇自然,情理交融之澹泊。1877年,敬安效佛祖“千疮求半偈”之事,于阿育王寺舍利塔前“燃二指供佛”(12),故有“八指头陀”之称。以后三年,“窥天童、雪窦,穷揽霞屿、月湖之胜。郡中文学”,“皆与酬唱”(13)。1881年,敬安最早的诗集《嚼梅吟》于宁波刊刻。

1884年8月,法舰袭击台湾基隆及福建闽江口,时敬安卧病延庆寺,义愤填膺,欲出见入侵之敌,以徒手搏击之。后返棹长沙,卜居南岳烟霞峰。其年三十四,行脚十载。

1886年6月,与王闿运诸名士于长沙开福寺结“碧湖吟社”,9月,赴王氏、郭嵩涛等召集之“碧浪湖重阳会”。1889年,又与陈伯严等于金陵结“白门佳会”。其间,陈伯严、罗顺循将敬安在同治十二年至光绪十四年的作品集为五卷,以《八指头陀诗集》校刊行世,王闿运为之序。其后,叶德辉集敬安光绪十五年以后的诗作,为之续刻,成《八指头陀诗集》十卷,行于全国。1904年又有《白梅集》行世。

自40岁至51岁,敬安先后任衡阳罗汉、南岳上封、大善、宁乡沩山密印、湘阴神鼎及长沙上林六寺住持,也曾为寺产讼于当道,使六寺鼓螺为之一振。在长沙期间,曾晤中日甲午战争中幸存者胡志学,视其木足与身上弹痕,悲从中来,为之泣下,有诗曰:“折足将军勇且豪”,“犹自单刀越贼濠”,“回看部卒今何在,满目新坟是旧营”,“弹铗归来旧业空,只留茅屋惹秋风。凄凉莫问军中事,身满枪痕无战功”。诗中既有对爱国将士的尊崇,对侵略战争的诅咒,更有对罪恶的现实世界的愤懑和不平。戊戌间,谭嗣同、唐才常设南学会于长沙,而后,变法失败,六君子殉难,敬安有诗《纪事十八韵》,悲怆苍凉,诗风明显转为沉雄老成。

1902年,宁波天童寺缺席,首座幻人率寺众至长沙礼请敬安为该寺住持。如是十一年,敬安任贤用能,荷擅施力,夏讲冬禅,殆无虚岁,天童寺又继圆悟之后百废俱兴。一次,敬安见宁波师范、育德学堂师生入山采集标本,“龙骧虎步,整队而来”,因而有感并祝之曰:“富国强兵,兴利除弊”,“热心教育,共矢忠诚”。(14)集中表述了他那不离世间的参与精神。

1905年,江淮洪水泛滥,敬安赋《江北水灾》一首,真实地反映了洪水给劳苦大众所造成的危害。百姓流离失所,衣食无着,尸横遍野的凄惨景象,尽载诗中,表述了他心中的极度哀痛。

其时,庙产兴学之风席卷全国,杭僧有窃敬安之名,联合浙江35寺僧人,投请日本僧人,妄冀保护,以抵制地方官吏提拨寺产。敬安认为此举“辱国辱教,莫此为甚,飞函洋务局陈窃名之妄,力请严行拒绝”(15)。并于1908年初,创僧教育会于宁波,为“保教扶宗、兴立学校”上下奔走,实施“自办学校、自护寺产”的方针。敬安于僧教育会下,创办民、僧两小学,实我国现代僧教育之嚆矢。同年,同盟会会员栖云和尚因反清革命在吴江被捕,敬安尽全力向江苏巡抚疏通保释。

辛亥革命后,侵夺寺产之风愈演愈烈,军人驻扎寺观,乡中无赖亦假光复之名令僧人出资,或胁迫为兵。敬安认为:“政教相辅,以平等国,行平等教。我佛弘旨,最适共和。”(16)并联合原十七布政司辖地僧侣,倡立“中华佛教总会”,赴南京谒孙中山先生。1912年,总会成立于上海留云寺,敬安任会长。这是中国第一个佛教的全国性组织。当时,湖南宝庆寺有攘夺寺产事,敬安因湘僧之请,与弟子道阶以及虚云等赴北京请愿,拟请内务部恳切下令发还寺产。10月2日,谒礼俗司杜某,力陈寺产为僧众所有,反受其辱,愤归寓处法源寺,是夜病逝,时年62岁。

敬安18岁出家,在禅门度过了45个春秋。其既以禅诗名世,又以爱国、卫教得到缁素两界的认同。他一方面力求灰身灭志,以解脱“人间火宅”的痛苦;另一方面又对社会对人生执著于爱憎。一方面是禅宗超越精神、空灵神韵的陶冶和对佛教的虔诚信仰,深化着他宗教向度;另一方面,对人生的深刻反省,以及由于激烈的社会动荡和广泛的社会接触,又在淡化他的宗教感情。因此,敬安的思想表现出矛盾的,但又是发展的,相续不断的两个阶段,即34岁以前出世的思想和宗教向度的深化,其借诗谈禅,诗风清浅而略带悲凉;34岁直到晚年,内忧外患的切肤之痛,迫促其思想呈现明显的世俗化转向和宗教超越情感的淡化。其以诗言志,诗风沉雄而为慷慨悲歌。它表现的不再是个人的生死感怀,超尘脱俗的空灵性情,而是忧时伤世,眷怀家国的爱国精神和民族意识。

欲觅三乘法,来参一指禅。

人天开觉路,衣钵得真传。

……

拈花曾示我,微笑证前缘。(17)

这里,敬安引佛法、公案入诗,意谓求法如佛祖拈花故事,而佛法也尽在“一指”之中,明显地反映了他确信超自然存在的实在性,既表现了禅宗的思维方式,也表现了他倾心佛坛的宗教信仰。他在1879年,写了一首《付嘱续源上人》一诗,更是以继曹溪真传为其终身追求:

欲续曹溪衣钵传,穷源须要识心源。心源识得无余事,水底泥牛抱月眠。

“若识本心,即是解脱……即是般若三昧”(18),这是《坛经》的根本精神,故续曹溪之脉,必须也只须穷究心源,如此,即使是水底泥牛也可以悟得般若三昧。“目前万法唯心法,何用逢人觅指南”(19),“识心不必重求法,到岸何须更用舟”(20),敬安就是这样追随曹溪,以“识心见性,自成佛道”,“即时豁然,还得本心”(21)为其终极关怀的。难怪他自诩为得拈花之意,并以“头陀第一”的迦叶自况了。“西方自古三迦叶,东土何妨两寄禅”(22),这就不仅是一种禅宗的思维方式,而且包含了更多的佛化心理。

至于敬安以禅宗“三关”、“四句”种种禅机诱掖后进,以穿衣吃饭、屙屎撒尿、运水搬柴等家常日用为“如来放光现瑞”(23),则又表现了禅宗思想中“截断众流”的非理性思维,以及放下即是,纯任本然的生活态度,当然也是受公案禅影响的结果。直到58岁,在敬安的思想深处,仍然保留着禅宗反观内省,以心包容或者说超越现实的色彩。苏东坡有“贪看翠盖拥红妆”诗句,陆放翁翻其意云:“犹嫌翠盖红妆句,何况人言似六郎。”敬安则以净心不染的思维方式指出陆游句“虽妙而堕小乘”,意指“嫌”字不过是小乘“断惑”的修持方法,还没有达到大乘,特别是禅宗自识本心、随缘任运,“于六尘中不离不染”,绝对超越的境界,所以他的《转语》则是:

妙净灵根植已深,绮尘虽近未能侵。莫嫌翠盖红妆丽,要识渠侬不染心。(24)

能令佛土随心净,赖汝华严吐妙香。(25)

翠盖红妆虽丽,尘世虽然充满了诱惑,但自心清净,即使是出污泥浊垢之中,也不会被熏染的。心净则土净,不必于心外、世外另觅净土。“心安即避世,不必入桃源”,如此把虚幻的客体拉向了包容一切的自体,既强调了超越客体的主体意识,也说明了入世即出世的道理,实际上是其后期直面惨淡人生,力求在世间求得解脱,建造净土的理论的诗化。

事实上,敬安早已认识到佛教向外界追求的虚幻性,它毕竟不能离开现实世界而独立存在,所以他转而有深深的感叹:“世出世间皆有累,为僧为俗两皆难。”(26)然而禅宗向内寻求的心性理论和不离世间的现实精神,正投合了他那不断滋长的入世精神,于是,向内的情绪体验,超越对立的终极关怀,化作了个性解放意识和悲壮的献身精神,而使其积极地投入到卫教爱国的社会活动之中。

概而言之,促成敬安思想入世转向的客观条件主要有三:一是宗门衰颓;二是国势危殆;三是其广泛的社会交往。宗门衰颓则愿禅宗思想重振禅门,国势危殆则望国富民强,广泛的社会交往则扩展了他的视野,加深了他的群体意识和民族情感,从而激发了他忧法、忧国、忧民的忧患意识和卫教、爱国、济世救人的使命感。一个禅宗僧人不仅以复兴宗门为己任,而且以国、人、天下为终极关怀,在这近世佛教界已不是个别的现象了。

首先,敬安为了挽救佛教衰亡的厄运,提出了“保教扶宗,兴立学校”的方针,以僧教育培养僧才,使法门鼓螺为之重振,这一思维的目的是卫教的,但方式却是世俗的。他说:“今值此天演竞争之世,不能闭门自守,欲图保教扶宗,必须兴立学校。”(27)在他的思想中引入了新输入的西学名词——天演竞争,因而强调开放进取,显而易见,这是对其所奉守的禅学的彻底改造。为此,他“奔走风尘,未曾休歇”(28),周旋于府县衙门之上,经营于禅林寺院之中,护产、兴学、结社,终致为保教扶宗献出了自己的生命,其行为也完全世俗化了。

其次,敬安的入世转向表现在忧国忧民、富国强兵、不堪外辱的爱国主义方面尤为显著。其幼年历经坎坷,饱尝艰辛,面对的现实世界如火宅,如地狱,国势亦如垒卵,所以他把个人悲痛的记忆,扩展为整个阶层对社会的愤怒呼喊:“青天欲坠云扶持,碧海将枯泪接流。独上高楼一回首,忍将泪眼看中原。”(29)这已不是早年“悠悠悲恨久难伸”(30)的孤独叹息,和“山林脱尘俗”(31)那种孤芳自赏的个人情趣,而是忧世伤时,眷怀家国的民族意识。杨树达曾评敬安“虽身在佛门,而心萦国家”(32),正是对其禅宗思想、宗教情感的复杂运作,所显发出来的民族情感、爱国精神的高度概括。《江北水灾一首》以极度的哀痛,如实地描写了当时惨不忍睹的景象,抒发了他悲悯众生、肝胆欲碎的赤子情愫:

客从徐州来,未言泪先垂。

江淮今岁灾,回异往昔时。

……

庐舍既飘荡,农具罕见异。

死者随波涛,生者何所栖。

……

饥来欲乞食,四顾无人炊。

儿乳母怀中,母病抱儿啼。

……

不如卖儿去,疗此须臾饥。

……

掘草草无根,剥树树无皮。

饥啮衣中棉,棉尽寒无衣。

伤心那忍见,人瘦狗独肥。

房倒屋坍,死葬波涛,生无居所,卖儿疗饥,草无根,树无皮,剜肉补疮,人瘦狗肥,只差人吃人了,这是一幅多么凄惨的景象。没有深切的忧国忧民的意识,没有切身的感受,是写不出这样入木三分的诗句的。

“豺虎方为患,存亡未可知。但持心似石,不顾命如丝。”(33)此诗既托出了他忧国忧民的赤子之心,也描绘出了他勇猛精进的救世精神。敬安“内伤法弱,外忧国危”,民困国弱,强邻益迫,法门衰颓,无时不系念于胸中。内亦忧,外亦忧,禅宗离相离念的意识完全化作一种参与的精神了。“人天交泣,百感中来”,“大海愁煮,全身血炽”(34),敬安心中的喜怒哀乐和国家民族的强弱兴衰紧紧地联系在一起。“衔石难填精卫愁”,“国仇未报老僧羞”所表现出来的民族正气和义无反顾的献身精神,既是禅宗超越思想的世俗转化,也是割臂饲虎、救度众生,以超越为参与的大乘宗旨在现实生活中的实践和升华。

敬安广泛的社会交往,既是他入世转向的推动力量,也是其世俗化的具体表现。在他密切往来的人际关系中,上有一品大员,下至朝野名士;有为戊戌变法献身的仁人志士,也有反清起义被系狱中的革命党人;有热衷于宗教复兴的佛学大师,也有致力于文化研究的著名学者,诸如湘中硕儒王闿运、郭嵩涛,太守而兼禅学家的吴雁舟,诗人陈伯严,画家陈师曾,居士杨仁山,还有谭嗣同、章太炎、狄楚青、杨度以及达官贵人等,往来之间,不仅诗词酬唱、谈禅说偈,而且畅谈民胞物与,心系民瘼,以天下兴亡为己任,直接影响了他的思维方式和思想内容,对于净化他那消极的出世倾向,孕育其参与精神,均具有一定的作用。

另外还应当说明,从诗这个角度看,敬安的禅诗和世俗的文人诗还是很不相同的。文人诗不是偏于抒情、言志,就是流于说理,情景交融,文从字顺。禅诗毕竟还要言禅,因而具有禅的非理性,或者说超理性思维的特点,因此表现出以直觉思维为主的情绪体验。敬安的诗也常常表现出“因指见月,得意忘诠”,冥想、直观且纯任本然等认识事物和表达思想的方式。“何来六贼戏弥陀,都是心中自起魔。迷则六根成六贼,悟时六贼六波罗”(35),诗中所见的禅宗思维方式是显然可见的。(36)正因为他能把孤立的情绪体验,在冥想、观照中使之与现象界豁然贯通,所以他的诗常常产生一种意想不到的效果,使人们能从他的诗中看到变幻无穷的霞光,嗅到飘忽不定的梅香,听到隐隐的钟磬之声,而置身超然物外的意境。你看:

万木萧森鸟飞绝,四山风雪一僧归。

途中不畏寒彻骨,赢得梅花香满衣。(37)

你听:

数声啼鸟幽窗外,惊起山僧扫落花。(38)

楼头仙笛数声远,湖面君山一点青。

到此风波壮诗胆,狂歌惊起老龙听。(39)

这情,这景,凸现一种说不尽的清奇、飘逸之美,也别有一段意在言外的幽隐疏旷之思。可见,敬安的诗既饱蘸着他自己的血泪,浸透着他个人孤独的情绪体验,同样也充溢着以禅的超越意境对现象世界的反观和冥照。

太虚(1889~1947年),浙江崇德吕氏子。幼失怙恃,16岁披剃出家,法号唯心。曾在佛前求名,得弥勒签“此身已在太虚间”,故名太虚。同年,于天童寺依敬安,受具足戒。1909年,太虚涉猎康有为《大同书》、梁启超《新民说》、章太炎《告佛子书》、谭嗣同《仁学》、严复《天演论》之译文等,又受吴稚晖在巴黎所出《新世纪》上托尔斯泰、克鲁泡特金之学说的影响,乃有志于革新佛教,“作激昂之佛教新运动”(40),慨然以佛化救国、救天下为己任。辛亥革命,民国肇兴,其顺应现代社会发展之潮流,公开倡导“教理”、“教制”、“教产”三大革命,致力于人生佛学、人间佛教的思想建设,使禅宗,也即佛教的入世转向发展至最高潮。他以一比丘身份,广泛涉足社会生活,把毕生精力献给了佛教革新事业,有“政治和尚”之谐称。有600余万字的《太虚大师全书》传世。

清朝末年,全国僧尼多达80万之众,但是法门败坏,宗风日下,已有不可挽回之势。僧徒流品既杂,多乏学力,不守戒规,专计货财。诚如章太炎所云:“今之僧众,半起白徒,名字未知,何论经教?”(41)宗门已经到了非改革不可的境地。太虚指出:“代表佛教之僧寺,未能赶上现代国家社会之建设”,“若不适合此时此地之社会需要,以发扬佛教精神,即失去存在之意义。于此如不谋改善,必归淘汰。而现今中国之寺制僧制必待整理”(42)。于是他取法三民主义,公开提出佛教“三大革命”的口号:

其一,教理革命。太虚谓之三民主义的民权主义。从世俗社会这方面而言,就是把资产阶级民主、自由、博爱、平等口号输入佛教教理之中。从宗教这方面讲,就是要把包括禅宗思想在内的佛学变为“动的人生哲学”,以人间佛教建设人间净土。这实际上就是要在思想理论上实现佛教的入世转向。

太虚认为,明季以来,僧众素质低劣,严重背离了佛陀“六和主义”的真精神。其末流所及,形成了极端厌世心理,或者专为帝王神道设教,或以鬼神祸福作为愚民之工具。沿及清末,佛教自度度人以及实现觉悟的超越追求,荡涤殆尽,仅剩下超亡送死之陋习。教理革命的重心就在于革除禅宗末流种种瓦解自身的厌世、出世倾向,以及神道设教、祷亡祈福之陋习,恢复佛家的“六和主义”,把中国佛教“渐从‘寺僧佛教’解放成‘社会各阶层民众佛教’”(43)。

中国称佛徒为僧,僧乃梵文Sangha(僧伽)之略,意为和或众。和合为众,且僧众内部的一切均属共有,没有个人的名义和个人利益,充分体现了佛教平等、民主和团结的人文精神。太虚对此完全作了世俗化的解释,即其谓之的“六和主义”:

见和同解——学术自由,

利和同均——经济均等,

意和同悦——民主自由,

身和同住——居住自由,

戒和同修——信仰自由,

口和无诤——言论自由。

如此对佛教教义的引申和改造,虽然是太虚的创造,但也是佛教思想入世转向的必然产物,也是当时“中源西流”思想的一种曲折表现。它使佛教原有的民主精神,自由的追求,都涂上了现代资产阶级思想的色彩,也使禅宗的空灵神韵、离相离念、不可思议的超越性质,与现实社会更加接近了。

不仅如此,教理革命还要从根本上促成出世法与世法融为一体,以实现其救世的悲愿,这又与近代救亡图存的社会思潮相契无间。他说:

人间何世?非、亚、美、欧诸强国皆已卷入战祸……铁弹纷射,火焰横飞,赤血成海,白骨参天,加之水旱之灾,疫厉之祲,所余锋镝疾苦之残生,农泣于野,商困于廛,士无立达之用,工隳精勤之业。哀哀四民,芸芸亿丑,遂相率而流入乎苟生偷活,穷滥无耻之徒。不然,则醇酒妇人,嬉笑怒骂,聊以卒岁,聊以纾死。又不然,则远游肥遁,海蹈山埋,广朱穆绝交之篇,著嵇康养生之论。又不然则疑神见鬼,惑己迷人,妖祥杂兴,怪异纷呈。持世者修罗,生存者地狱、饿鬼、畜生,其高者厌人弃世而独进乎天。嗟嗟!人道几希乎息矣。

人民水深火热,创深痛巨,或苟生偷活,醉生梦死,或者惑己迷人,欺名盗世。统治阶级一个个凶神恶煞,把人们卷入了战火之中,人间沦为地狱,其上者也不过是厌世而冀求入于天。面对此无法生存的现实世界,“西洋耶回遗言,理乖趣谬,既不足以应人智之要求,轨范人事,徵之东洋李孔绪论,亦无力制裁摄持此人类之心行”。所以,太虚特别强调:“将以示如来藏,清人心之源,弘菩萨乘,正人道之本。”(44)也就是说,以改革了的人间佛教,人生佛学,清人心,正人道,不仅救国,而且要承担起改造世界的重任。这既是禅宗思想的根本指向,也是太虚教理革命的终极关怀。

对于太虚来说,教理革命不过是为了“振兴佛教,利益众生”,而佛法不过是实现这一目的的手段。所以,他不自拘于禅宗门户,而能化洽中西,荟萃华梵,精研法相,潜心净土,基本上消除了各宗的个性。鲁迅先生称赞他“和易近人,思想通泰”(45),也有思想综合的意思。表现在净土观念上,太虚不仅是禅宗唯心净土理论的奉行者,更是人间净土的矢志追求者,这既消除了彼岸净土的虚幻性,进一步体现了佛教救世理论的现实性。他说:

凭各人一片清净之心,去修集许多净善的因缘,逐步进行,久而久之,此恶浊之人间,便可一变而为庄严之净土,不必于人间之外,另求净土。(46)

凭清净之心,集净善因缘,浊世便可变为净土,完全是《坛经》“随其心净,则佛土净”的思维方式,不过太虚变内在的超越而为外在的,当然也是现实的追求,则是其入世转向的具体表现,也是有明一代思想家,以及彭绍升、魏源、杨仁山、谭嗣同等人庄严净土之终极依托形式的延续和发展。如此,净土就在人间,故不必超生乐国,只需做佛弟子济世度人,虚幻的净土追求也就被赋予世俗和现实的内容。

其二,教制革命,即僧伽制度的改革,太虚谓之三民主义的民族主义。它是针对当时丛林制度的弊端,特别是带有封建宗法色彩的寺产问题提出的改革口号,因此和教产革命有密切的关系。实际上是要在寺院内部建立一整套民主体制和自食其力的劳动制度。太虚指出:

辛亥革命成功,中国既成立了共和立宪的国家,僧伽制度也不得不依据佛制,加以适时的改变,使成为今后中国社会需要的僧寺,这就是我作僧伽制度的动机。(47)

僧伽制度也要因时而变,这是具有历史观念和变化思想所作出的结论,也就是僧伽制度如何适应现代社会需要而实现入世转向的问题。

如前所言,寺院原有一整套民主制度,即所谓“六和主义”,但僧徒乞食纳衣,挂单云游,既不可能有严格的生活制度,也没有自力更生的条件,这显然不符合中国以勤为基、以农立国的国情,故中国沙门从一开始便有垦殖和商旅博易的经济活动。特别在唐大历之后,禅宗大盛,以前穴居岩处的状况已不能适应他们聚徒授受、说法住持的形势需要,所以怀让以下,道一开辟荒山,另建丛林。继而,百丈怀海创立禅院清规,行普请法,集体劳动,运用禅学于生产实践,贯彻“一日不作,一日不食”的规制,把劳动和经济活动合理化,也制度化了。它肯定了世俗活动的价值,却削弱原伽兰中的民主精神。至元代德辉《敕撰百丈清规》颁行,禅、教相争,各守其业,私相授受,以后逐渐形成法派与寺院成固定关系的丛林宗法制度,民主精神丧失殆尽,寺产被少数住持占为己有,出现法派、剃度派分别独霸寺产的集团。他们不劳而获,欲盛如炽,趋炎附势,竞无休日,哪里还有时间诵经参禅,哪里还有向上的超越精神和济世度人的情怀。为了争取佛教自身的存在并谋求在社会上的发展,也就非改革僧制不可。1915年,太虚著《整理僧伽制度论》,针对僧团腐化、迷信、虚妄等陋习,提出“真修实证以成正果”,“献身利群以勤胜行”,“博学深究以昌学理”的“救僧运动”和一系列改革僧制的具体意见,为实现人生佛学做基本保障。他要求:

革除甲,君相和用神道设教的迷信。乙,家庭化剃度派、法派的私传产制。

革改甲,遁隐改精进修习,化导社会。乙,度死奉事鬼神,改资生服务人群。

建设甲,依三民主义文化,建由人而菩萨的人生佛教。乙,以人生佛教建中国僧制。丙,收新化旧,成中国大乘人生的信众制。丁,以人生佛教成十善风化的国俗与人世。(48)

显而易见,教制革命的根本目的在于保证服务于社会的人生佛教的建立。太虚主要是从寺产为僧众公有,僧伽民主平等,确立僧伽教育制度三个方面,实现其教制改革的。他明确指出,寺产非社会公产,任何机构、个人,即使政府也不得侵占。寺产为十方僧众所共有,即“十方僧物”,也打破了法派、剃度私传、继承遗产的封建主义流弊。强调以农禅、工禅服务于社会以及自食其力的劳动方针,为寺院民主制度奠定稳定的经济基础。太虚为此发表了一系列文章,陈述其改革僧制的观点。他特别强调:“僧众亦不能不为生利分子,以谋自立于社会”(49),“养成能够勤苦劳动之体格和清苦淡泊的生活”(50),充分肯定了世俗活动,即创造财富的社会价值。当然,这也为民主传统的恢复和重建提供了物质保证。

僧伽教育制度的改革,对于佛教在现代社会的发展具有决定性作用和长远的意义,因此太虚把培养僧才作为佛教改革的长期战略方针予以重视和实践的。他认为:“住持僧伽要经过一个严格的长期训练,养成高尚、优美、完善的德学,以佛法的修学和实习为中心,旁参近代思想学说,准备作弘扬佛法的僧伽,真正代表佛教的精神去救世救人。”(51)他还引导建立统一的系统学制。其三级僧制的设立,第一级即学僧制,藉以对僧尼进行系统完备的教育以使之成为僧中的高级人才。太虚还身体力行,在全国各地兴办佛学院,如武昌佛学院、闽南佛学院、汉藏教理学院、武昌佛学女众院,乃至倡建世界佛学苑,力图建设一种世界性的佛教文化。因此可以说,太虚是近代僧伽教育的积极推动者。

另外,太虚还提出出家与在家分别的制度。他认为:“在家佛徒则使其为研究信解佛法的学理,行为则以社会道德为基本,实行五戒十善之人间道德,改良社会政治、教育、风俗、习惯。这种平易近人的道德规范,最易实行和普及人间,使人人都可以学佛,都可以做佛教徒。”(52)如此佛法与社会道德相结合,鼓励在家实行佛法,并着眼于社会环境、风气的改良,尤其显示出他的入世精神。

其三,教产革命,太虚谓之三民主义的民生主义。除确定寺产为僧众公有外,突出的特点是借助寺产兴办学堂,也是着眼于僧才教育的。

值得特别说明的是,太虚作为一个禅门后裔,其思想已经不能用传统的“禅”字来包容了,为了适应入世的时代精神,他是以“通”为己任的。他指出:“佛学从觉悟而来,哲学从推理而来,科学从经验而来”,“科学愈发达,佛的真意愈显”,“科学是求物质的进步,而佛学是求心理的进步”(53),力求在科学、哲学、佛学之间求同存异,而使佛法成为厚物利生的现代佛学。所以,他既主张“分宗专究”,更强调“殊途同归”,在他的禅学系统中,禅教、性相、显密“同一大乘,平等平等”(54)。这既符合佛学发展中分、合的趋势,也反映了禅宗思想综合的历史事实。太虚正是根据这一求通求同的趋向,提出了禅教合一的思维模式,他解释说:

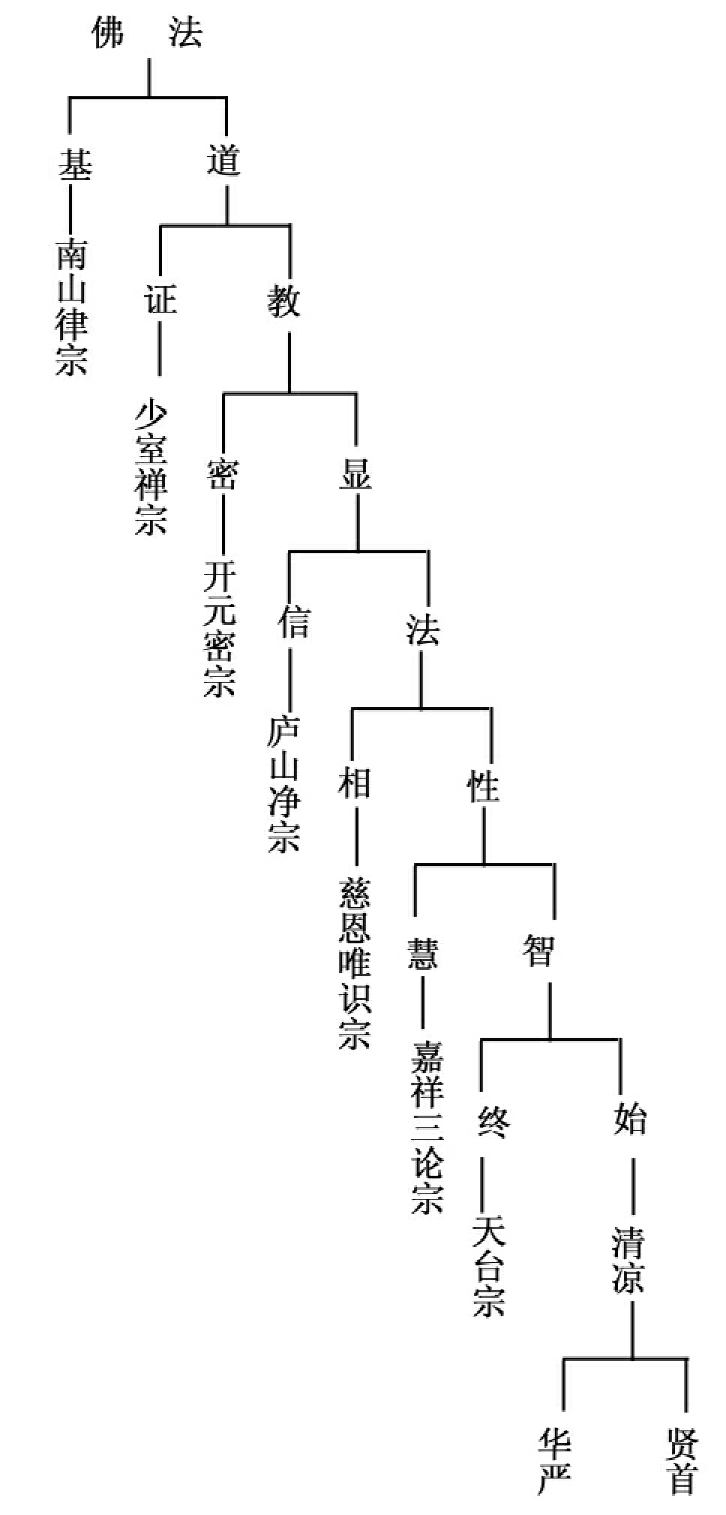

由竖观之,可见顺序之则,前南山而后清凉。逆序之则,前清凉而后南山。由横观之,可见顺序之则(55),前清凉而后南山,逆序之则前南山而后清凉。盖逆顺皆次第,横竖即通达也。(56)

他的意思是说,佛法可分为两部分:一是基;二是道。基即戒律,故为律宗,道即其余各宗要义。道又可分为证和教,证即禅宗,教即显、密各家,余此类推。太虚如此归纳佛法固然不尽如人意,但他造成这样一个“全始贯终,全终彻始,无一不具一切,一切摄一”的模式,无疑反映了他整合佛教思想的意图,也符合他的行为实践。

统观清末民初禅僧思想行为的变化,可见禅宗思想于近世已经发生了根本的转向:一是禅宗自唐代所立的门户,至此几乎可以说是荡然无存,它从思想上包容各宗,在形式上也可以说是取代了佛教的位置,中国的禅宗完全消融了印度的佛教。二是不断扬弃禅的虚玄和不可把握的部分,突出其正心、济世的心性学说和参与精神。这也正是近世佛学的显著特征。后来吕澂专门论及佛法与世间,尤其把这种精神予以合理化和系统化,也是思想发展的必然趋势。至于胡适以历史的眼光阐述禅学的地位,用慧释禅,印顺分究竟和方便说禅,也都是时代的使然。

【注释】

(1)引自《新续高僧传》卷26,《高僧传合集》,上海古籍出版社1991年版,第861页。

(2)《释清镕传》,《新续高僧传》卷35,《高僧传合集》,上海古籍出版社1991年版,第882页。

(3)转引自东初《中国佛教近代史》,台湾东初出版社1984年版,第745页。

(4)《新续高僧传》卷35《释显文传》,《高僧传合集》,上海古籍出版社1991年版,第882页。

(5)《新续高僧传》卷35《释芳圃传》,《高僧传合集》,上海古籍出版社1991年版,第881页。

(6)生年不确,暂存。

(7)东初《中国佛教近代史》,台湾东初出版社1984年版,第788页。

(8)史明:《缅怀虚云和尚的盛德》,《名僧录》。

(9)史明:《缅怀虚云和尚的盛德》,《名僧录》。

(10)上述引文分别见东初《中国佛教近代史》和史明《缅怀虚云和尚的盛德》。

(11)敬安:《诗集自述》。

(12)敬安:《冷香塔自序铭》。

(13)《新续高僧传》卷65,《高僧传合集》,上海古籍出版社1991年版。

(14)敬安:《宁波师范,育德学堂教员偕诸生入太白山采集植物祝词》。

(15)敬安:《冷香塔自序铭》。

(16)冯敏孳:《敬安和尚行状》。

(17)敬安:《登岳麓山呈笠云长老》。

(18)《坛经》。

(19)敬安:《元妙上人从南岳来》。

(20)敬安:《付嘱法舟上人》。

(21)《坛经》。

(22)敬安:《长沙龙潭山有寄禅与余同字》。

(23)敬安:《佛成道日……设如斋上堂》。

(24)敬安:《转语》。

(25)敬安:《转语》。

(26)敬安:《次秃禅辞世偈韵》。

(27)敬安:《除夕示众》。

(28)敬安:《除夕示众》。

(29)敬安:《致宝觉居士书》。

(30)敬安:《祝发示弟》。

(31)敬安:《游清泉寺》。

(32)杨树达:《八指头陀文集》一卷。

(33)敬安:《南岳杂感四首》。

(34)敬安:《南岳杂感四首》。

(35)敬安:《陈元笙观察写其像》。

(36)参见拙著《晚清佛学与近代社会思潮》下册“敬安”节,台湾文津出版社1992年出版。

(37)敬安:《雪归》。

(38)敬安:《送春》。

(39)敬安:《过洞庭湖》。

(40)太虚:《我的佛教改进运动史》。

(41)章太炎:《告白衣书》。

(42)太虚:《三十年来中国之佛教》。

(43)太虚:《三十年来中国之佛教》。

(44)上引均见太虚《觉社丛书出版之宣言》。

(45)孙伏园:《鲁迅先生眼中的太虚大师》。

(46)太虚:《支论》。

(47)太虚:《我的改进佛教运动略史》。

(48)转引自东初《中国近代佛教史》下,台湾东初出版社1984年版,第966~967页。

(49)太虚:《僧制今论》。

(50)太虚:《现代僧教育的危亡与佛教的前途》。

(51)太虚:《我的改进佛教运动略史》。

(52)太虚:《我的改进佛教运动略史》。

(53)太虚:《佛学、科学及其它宗教之异同》。

(54)转引自单培根《纪念佛学集大成者太虚大师》。

(55)依竖排,右为先,故顺则由下至上。

(56)太虚:《佛教各宗源流》。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。