第三节 相机抉择和动态不一致性理论

在宏观经济学中,时间一致性问题最有影响的(可能也是最多的)应用是在影响失业或实际产出的货币政策方面。在诺德豪斯的政治经济周期模型中,货币当局制造了出乎意料的通货膨胀,沿短期菲利普斯曲线(SRPC)运动,使得失业率偏离了自然率。麦卡勒姆(McCallum,1978)对该模型提出了批评:公众在形成对通货膨胀率的预期时(从而决定SRPC的位置时),其行为似乎没有理由忘记当局正在玩弄的花招。

随着将理性预期假设纳入到宏观经济模型,在经济政策的理论文献中,博弈论方法占据支配地位。政策制定者被看成是在与私人部门经济主体(他们同时也是投票人)进行复杂的动态博弈。这些文献是由基德兰德与普雷斯科特(1977)的著名论文激发起来的,他们在该文中提出了政策的时间不一致性的一般性问题。工业化民主国家要进行经常性的民主选举,政治家有偏离最优政策并制造意外通货膨胀的激励。在诺德豪斯模型中,为赢得选举,政治家在大选前有扩张经济的激励,这在诺德豪斯模型中是可以办到的,因为由于有非理性经济主体和健忘的投票人的假设,政治家绝不会因此而失去信用。在有理性预期和前瞻性投票人的模型中,政治家就有建立他们的信用和声誉的压力(参见布莱克本和克里斯坦森,1989)。理性经济主体只相信那些将事前宣布的最优政策在事后付诸实施的政治家。但是,理性经济主体对政治家在选举前的承诺的真实动机没有完全信息,因此,私人经济部门需要仔细分析政治家所发出的各种信号。在这种情况下,要投票人分辨厌恶通货膨胀的政治家与倾向于通货膨胀的政治家可能就十分困难,因为总有激励使后者装着是“厌恶通货膨胀的”(参见巴克斯和德里菲尔,1985)[50]。

阿莱西纳(1987)证明了中位投票人定理的预测(两党制政体中政策是趋同的)是时间不一致的。依据趋同性政策能吸引中位投票人这一假设,在选举之前,两个政党都发现宣布趋同性政策对自己有利。为了使连任前景最大化,意识形态问题已居于次要地位。但是,因为没有一种使当选政府履行承诺的机制,因此,所宣布的这些趋同性政策必然是时间不一致的。在选举之后,当新当选的政治家重新确定最优政策时,党派方面的考虑将占据主要地位,并实施与他们的意识形态最一致的政策纲领。因此,时间一致性均衡不包含政策趋同性,两个政党都“实施它们最偏爱的政策”(阿莱西纳和塔贝利尼,1988)。这必然导致政策的制定过程愈反复无常,进而产生由政治引致的经济周期。只有那些与一个党的意识形态相一致的大选前宣布的政策和承诺,投票人才会认真对待。一旦当选,政治家就倾向于采用更有党派性的策略。这对于那些宣布他们将“扼制通胀”的左翼政党来说,可以证明是一个特别的问题。由于在希布斯(1977)和阿莱西纳(1987)的模型中,均假定左翼政党的政治家优先考虑减少失业,投票人就有理由对他们宣称的对通货膨胀的厌恶表示怀疑。倾向于通货膨胀的党派有装着对通货膨胀厌恶的激励,理性投票人可能会将这类信号传递翻译为“骗子的伪装行为”(布莱克本,1992)。由此可得出一种含义是,“关心失业的政府所宣布的低通货膨胀政策是不可信的;实际上,如果预期通货膨胀很低,该政府将制造意外通货膨胀以减少失业”(阿莱西纳,1989)[51]。

由芬恩·基德兰德和爱德华·普雷斯科特(Finn Kydland and Edward Prescott,1977)提出,并由罗伯特·J.巴罗和戴维·B.戈顿(Robert J.Barro and David D.Gordon,1983)进一步详细论述的一个模型显示,在理性预期下,货币当局会被自己的善意所困。货币当局操作的结果是公众和当局自身都认为过高的通货膨胀却没有带来能够弥补高通货膨胀的利益。挪威经济学家基德兰德(Finn Kydland)[52]和美国经济学家普雷斯科特(Edward Prescott)[53]因为在宏观经济政策和经济周期方面的基础性研究而共同获得2004年诺贝尔经济学奖,瑞典皇家科学院给出的获奖原因是,他们在经济周期研究和强调中央银行货币政策独立性方面作出了重大贡献,他们的理论揭示了经济政策和世界商业循环后驱动力一致性,并指出经济周期在很大程度上表现为经济基本趋势本身的波动,而不是经济围绕基本趋势的波动,即周期不是对均衡的偏离,而是均衡本身暂时的波动,既然是均衡,便具有帕累托效率,不存在市场失灵,政府没有干预经济的必要。瑞典皇家学会说:“他们的工作不仅改变了传统的经济学研究方法,而且对宏观经济政策特别是货币政策有着深远的影响。”普雷斯科特在接受路透社记者采访时说,他们的研究成果有助于说服政府决策者让中央银行保持更加独立的地位,他说,独立的货币政策不仅可以使普通大众受益而且有助于促进经济增长和就业。诺贝尔奖评奖委员会主席Torsten Persson教授说:“我们注意到,为了对抗通货膨胀,越来越多国家的中央银行在制定货币政策时更加独立,这种趋势与基德兰德和普雷斯科特合作发表的第一篇论文中的观点不谋而合。”

在20世纪70年代末和80年代初,这两位获奖者交换了他们在经济研究时遇到的困惑,他们发现传统的需求理论无法解释当时世界经济出现的“滞胀现象”——经济增长缓慢而失业率和通货膨胀率却居高不下[54]。传统的需求理论重点放在投资和消费需求对经济增长的作用上面,然而投资扩张却加剧了通货膨胀,而通货膨胀又抑制了消费需求,当时西方国家经济都陷入了增长停滞和通货膨胀加剧的怪圈。1977年两人共同发表了题为《时间连贯性问题》(time consistency problem),文章指出,决策者们通常会牺牲长远利益而追求短期的好处——例如强行稳定价格,然后形势好转后又通过通货膨胀来减轻真实的债务。斯德哥尔摩大学教授JohnHassler说:“基德兰德和普雷斯科特的研究成果使人们认识到中央银行保持独立的重要性,这为欧洲中央银行(the European Central Bank)的诞生奠定了理论基础。”[55]

两位获奖者的贡献不仅体现在学术研究上,而且,对很多国家的货币及财政政策的现实操作也具有重要的指导意义。事实上,他们的研究工作为经济政策可信性和政治可行性研究项目打下了很好的基础,在过去的十多年间,他们的研究成果对许多国家的中央银行改革和货币政策制定都产生了深远影响。

在基德兰德和普雷斯科特或巴罗和戈顿的模型中,中央货币当局的选择变量与诺德豪斯政治性经济周期理论完全一样,也就是中央货币当局通过控制货币增长率来选择通货膨胀率。在公众通货膨胀率预期既定的情况下,那么,选择较高的通货膨胀率意味着较低的失业率。可获得的失业与通货膨胀率的组合显示于SRPC。中央货币当局从中选择最好的组合,即能够赢得最高“社会偏好”的组合。同前,SRPC体现对一个特定通货膨胀率的预期,它不同于长期菲利普斯曲线(LRPC),后者表现正确地预料到各个通货膨胀率下的自然失业率。

和政治性经济周期理论的主要不同是公众形成通货膨胀率预期的方式不一样,这里是理性预期,而非适应性预期,因而,也就不可能存在诺德豪斯政治性经济周期模型中所产生的周期运动,只会产生毫无意义的高通货膨胀率。

下面用图形来描述该模型,基德兰德和普雷斯科特(1977)最先提示该图形,巴罗和戈顿(1983)提供了代数版本。

该模型的图形要素如下:

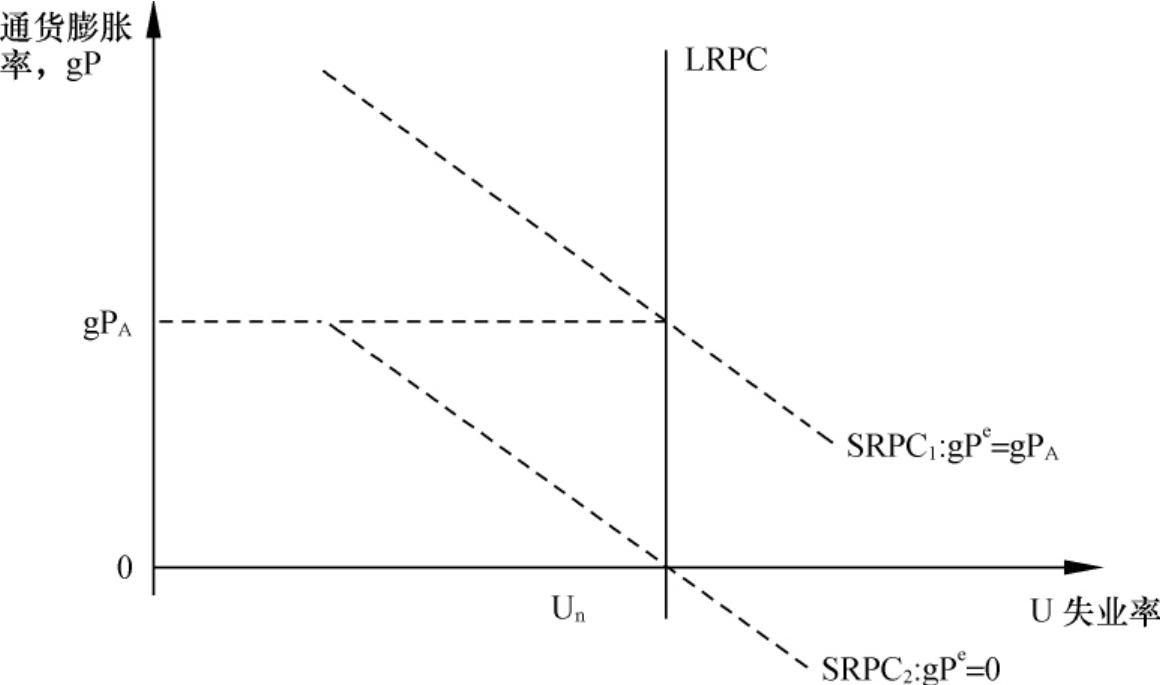

1.线性的短期菲利普斯曲线(SRPC)(见图3-8)。有关内容参见前文。

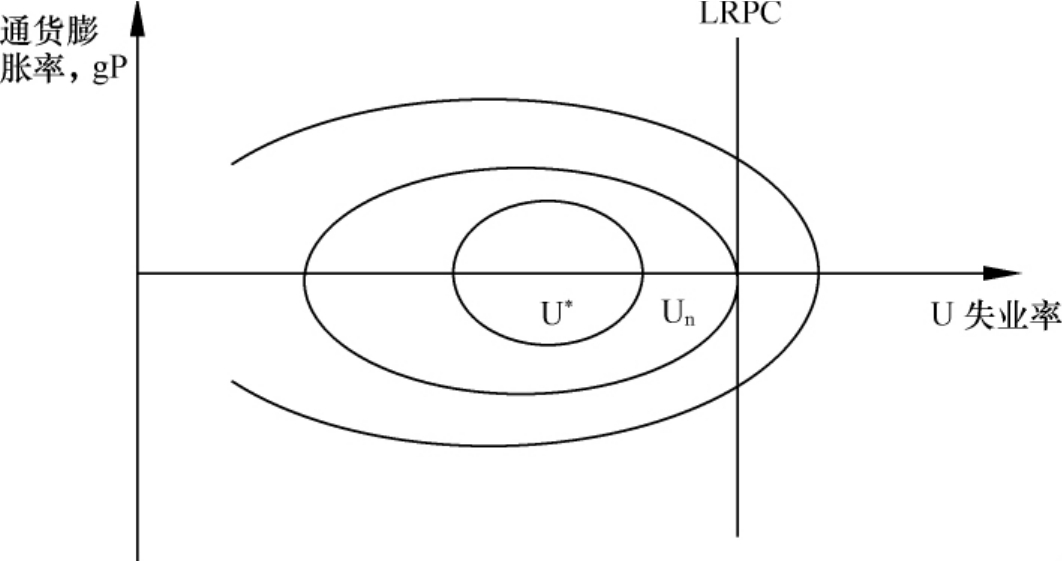

2.社会无差异曲线(见图3-9)。

图3-8 长期和短期菲利普斯曲线(LRPC和SRPCs)

每一条社会无差异曲线由表示宏观经济“等损失”的点组成,其中“损失指数”是失业率和通货膨胀率的函数,这里的社会无差异曲线类似于前面的选举等高线,SRPC与最靠内的无差异曲线相切的点代表损失最少的点(曲线呈椭圆形是为了与SRPC产生漂亮的切点,同时,也意味着损失指数是通货膨胀率和失业率离最偏好点的距离的平方的加权和)。“靶心”点处的失业率和通货膨胀率则被称做“目标”失业率和通货膨胀率。

图3-9 社会无差异(等损失)曲线

从图3-9可看出,目标失业率U*低于自然率Un,假设目标通货膨胀率和时滞均为零,政策制定者的工具是货币供应增长率,从而中央货币当局可以直接地、连续地控制通货膨胀率,我们也把货币增长率变化对实际收入的任何暂时性影响也舍弃掉了。这样,经济总是处于其长期货币需求曲线上,并且,通货膨胀率总是等于其稳态均衡值。

政策制定者的目的是选择能最小化损失指数的通货膨胀率(以及与之联系的失业率),记作Z。用图形表示,当局试图达到最靠内的社会无差异曲线。给定目标失业率低于自然率,那么,假如公众预期一个低的通货膨胀率,当局将会去选择高于公众预期的通货膨胀率。如果目标率是等于自然率,就没有理由试图通过未被预期的通货膨胀率来将失业率降低到自然率水平以下。

为了使问题简化,我们假设各期都是独立的,这样,中央货币当局面临的是个一期选择问题,公众通过求解货币当局如何选择通货膨胀率的模型来选择gPe。选定的通货膨胀率仅仅依赖于与货币当局在通货膨胀率与失业率之间权衡的偏好(假设等同于公众的偏好)和当局在选择时面临的约束(SRPC),假设公众知道这些方面的信息。

为了求解损失最小的通货膨胀率,货币当局就得算出公众的预期通货膨胀率gPe,目的是知悉自己的选择被约束在哪一条SRPC上。公众知道gP来自政策制定者最小化Z的目标,他们拥有政策制定者可获得的对Un和菲利普斯权衡关系的相同信息,并且熟悉当局的偏好(他们也具有类似的偏好)。正是在公众的通货膨胀预期如何形成这一点上,该模型与早期的政治性经济周期模型有着关键性的分歧。在诺德豪斯模型中,gPe是对前期gP外推而适应性地形成的,中央货币当局能够利用公众“锁定的”通货膨胀预期,公众不能识破当局所玩弄的游戏。而理性预期的假设使得公众能够精确知道当局的意图。

货币当局和公众彼此玩一个预知的博弈游戏,因此,达到均衡状态就要求博弈的每一方在另一方的选择给定时,选择对自己最有利的行为[56]。当局的偏好既定,由公众选择的预期通货膨胀率所决定的SRPC也给定,当局必须选择能使Z最小化的通货膨胀率。公众所选择的预期通货膨胀率应是他们知道货币当局面对这样一个预期时将选择实现的通货膨胀率。当局选择的通货膨胀率不偏离公众所预期的通货膨胀率(有时被称为“时间一致性”),均衡状态必然满足:

gP~=gPe

其中,gP~=给定当局的偏好和SRPC,使Z最小化的通货膨胀率,gPe=公众的预期通货膨胀率,决定SRPC的高度。

只有这样的结果才是时间一致的。

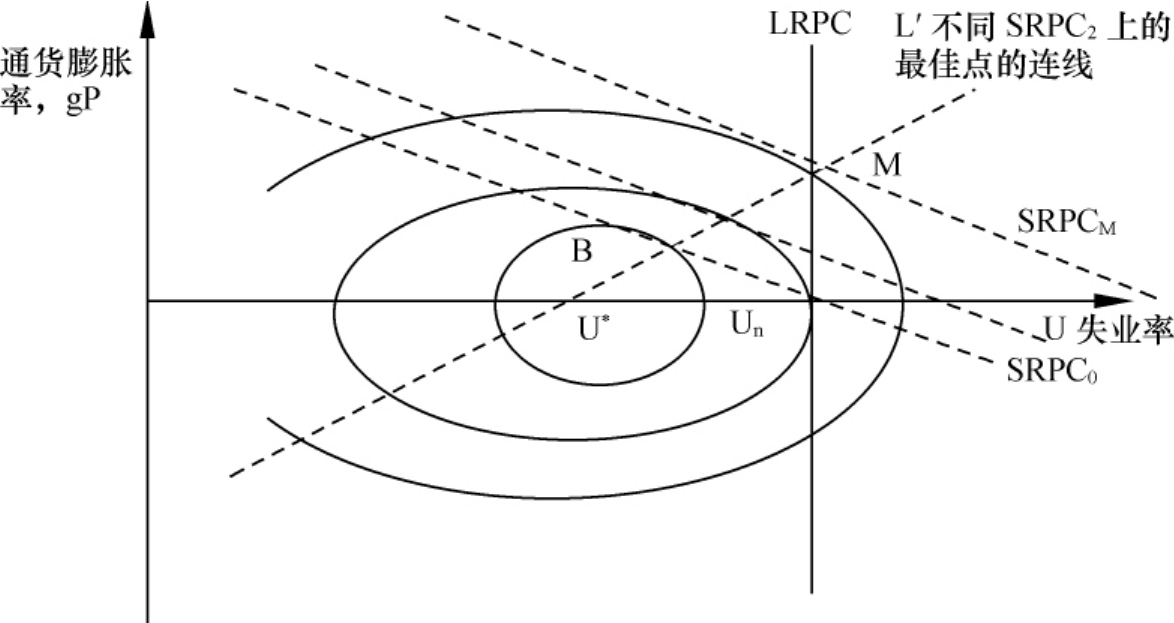

SRPC上的“最理想”(使Z最小)的点是与一条表示当局偏好的椭圆线相切的点,虚线LL′便是这些点的连线,中央货币当局只能在这条连线作出选择。LL′在M点穿过LRPC,因此,具有时间一致性的答案是M点所标示的通货膨胀率。只有当通货膨胀率处于M点时,当局才没有偏离预期通货膨胀率(以及自然失业率)的激励。M是唯一既处于LRPC上(与公众的正确预期一致),又处于LL′上的点(SRPC上的“最理想”的点,与货币当局最小化Z一致)[57]。

图3-10 时间一致性均衡M和最优结果G

巴罗和戈顿(1993)强调该模型的实证意义,也就是解释实际的通货膨胀率变化的能力。假定其他条件保持不变,通过改变模型中的各个参数,就可以改变对被选择的通货膨胀率所造成的冲击。由图可以看出,关键的参数包括以下这些内容:①LRPC相对于U*的位置;②社会无差异曲线的形状;③SRPC的斜率。

通货膨胀率和自然失业率和目标失业率之间的差异呈正相关关系。

假定自然失业率上升,但是目标失业率不上升,或者不以同样的幅度上升,当预料失业率会较高时,中央货币当局就会通过制造出乎意料的通货膨胀以达到降低失业率的目的。由于公众观察到自然率Un的位移并且具有理性预期,所以,也不能将实际的失业率降低到低于新的自然率。用图形来表示的话,就是当LRPC相对于LL′右移时,它与LL′的交点就具有更高的通货膨胀率,均衡的SRPC也相应地上移。

巴罗和戈顿认为,美国在1970~1985年期间自然失业率上升,按照模型这回解释了为什么通货膨胀和失业率在那一时期同时上升(这一现象有时被称为“滞胀”)。尽管如此,自然失业率的上升使未预期的通货膨胀能形成更大的影响,这并不是基德兰德和普雷斯科特模型的内在特征。上述结果有赖于巴罗和戈顿所作的U*与Un成固定比例的这一代数假设。如果U*等于Un减去一个固定的百分点,该结果就不复存在(模型的其余内容不受影响),因为这样的话,LL′将与LRPC平行移动[58]。

“目标”失业率U*与自然失业率Un之间的差异是基德兰德—普雷斯科特和巴罗—戈顿模型的本质特征。某些评论人(例如Leijonhufvud,1986)发现该差异是自相矛盾的:为什么模型中的个人在选择损失函数时,会偏好这样的一个失业率,即作为工人,若不被愚弄去进行次优选择就不可能实现的失业率呢?巴罗和戈顿将上述差异归因于使劳动力市场扭曲,并使自然失业率“太高”的政策(失业保险、所得税)。考虑到由税收融资的失业保险(或者所得课税)形成了财政外部性,这种表面上的自相矛盾也许可以解决[59]。公众常常认为其他市民的失业将增加自己的税负,于是,他就希望其他工人少失业以减轻自己的税负。

这样解释U*与Un之间的差异为使用该模型解释长期上升的通货膨胀率提供了另一种方式。财政外部性的规模,从而U*与Un之间的差异规模,取决于失业保险计划覆盖的范围(或者取决于边际所得税率)。U*与Un之间差异增大,会在模型中形成更高的通货膨胀率。失业保险增加(保险范围更宽或者保险期限更长,或者月付更高)和边际所得税率上升(一直到1982年),为美国历史上的通货膨胀率上升(一直到1982年)提供了又一种解释。里根的减税降低了财政外部性,提升了U*,从而削减了Fed的通货膨胀动力。

在基德兰德—普雷斯科特和巴罗—戈顿这类相机抉择的体制中,告诉中央货币当局去盯住零通货膨胀率或者维持低而稳定的货币增长率是毫无意义的。如果要降低通货膨胀率,就需要实现下列三种行为中的一种。

1.改革失业保险或者降低边际所得税率,使目标失业率接近自然失业率,从而降低那种财政外部性。

2.降低经济对未预期通货膨胀的反应:高度易变的通货膨胀看来会有这样的效应(Lucas,1973),但是没有人会据此支持故意的、反复无常的货币政策。要改变SRPC的斜率,还没有其他办法。

3.提升公众对通货膨胀的厌恶(中央银行确有同感),使其相对地高于对超过目标率的失业率的厌恶:一些经济学家认为,经济学界着重通货膨胀纯粹量化理论模型,其中把完全预期到的通货膨胀看做是近乎无害的,已经使经济学界对通货膨胀的厌恶不幸地简化了。米尔顿·弗里德曼认为LRPC具有正斜率,这可以看做是重建对通货膨胀厌恶的一种尝试[60]。

降低通货膨胀率的边际损失成本意味着使得公众更加偏好椭圆垂直方向。降低通货膨胀的边际损失成本的缓和性措施,诸如指数化,按照巴罗—戈顿的计算模型,这会使通货膨胀率提高,实际上是增加了公众的总损失成本(Fischer and Summers,1989)[61]。提升公众对通货膨胀厌恶的另一种办法是赋予中央银行独立性,并任命一个对通货膨胀厌恶的人作为中央银行行长。如果中央银行可以相机抉择行动时给予中央银行独立性是可取的,但是,比起中央银行做出承诺执行非通货膨胀的政策来,前者仍是一个次优的选择[62]。

基德兰德与普雷斯科特(1977)强调,在那些假设条件下,只要注意到M点次于(离中心较远的偏好椭圆上)LRPC上比它低的所有点,相机抉择体制所产生的时间一致性均衡是次优的。相反,最优结果是时间不一致的。点G(自然失业率和零通货膨胀的组合)是LRPC所代表的可行点集合上的最佳点。然而,一个相机抉择并且善意的货币当局将拒绝点G,而追求一个甚至是更好的结果。如果预期零通货膨胀,当局可以在SRPC0上选择任何点,并且它将选择具有正通货膨胀的点B,目的是使损失最小。但点G面临着相同的通货膨胀诱惑:点G处的社会无差异曲线是垂直状态,表明通货膨胀的边际损失成本是零,而将失业降低到Un之下的边际收益为正。但G点上并没有垂直的SRPC,所以,G点不可能是其SRPC上可获得的最好点。当公众预期零通货膨胀时,善意的当局抵挡不住将通货膨胀偏离零的诱惑。与相机抉择不同的是,货币政策规则使中央货币当局受到准则的约束,因为它规定了货币供给的增长率,从而也规定了通货膨胀率,不涉及失业率或者其他实际变量的值。这种可信的事先承诺消除了货币政策出现意外变化的可能性,因此,也使得公众的预期通货膨胀率与货币政策规则隐含的那个通货膨胀率相等。对货币当局来说,实际的通货膨胀率等于预期通货膨胀率现在成为一项约束条件,而不是相机抉择体制下的一项均衡条件。

由此可见,规则不是限制了货币当局实现目标的能力,而是赋予了当局实现目标的能力。在相机抉择的体制下,公众实际上预期一个正的通货膨胀率,该预期如此地高以至于当局不再有为了使失业低于自然率水平而制造更高通货膨胀的诱惑。于是,当局能获得的最好点是M,使公众的预期得以实现。在这些条件下要求零通货膨胀率,这将产生负的货币冲击,并且将驱动经济沿SRPCM向东南方向移动,达到失业率高于自然失业率的一个不太理想的结果。只有预先承诺零通货膨胀,才能根除当局意欲利用菲利普斯权衡关系的诱惑,使得公众预期均衡状态时零通货膨胀成为可能,使得在没有高失业的条件下获得零通货膨胀也成为一种可能。

规则具有“时间一致性”的论点对规则支持者来说是一个强大的鼓舞。此外,还有以下两种支持规则的论点。一是“货币主义”的论点:由于货币政策的时滞较长,使得中央银行不可能在正确的方向上前后一致地和及时地采取行动。当中央银行追求一种积极的“稳定”政策时,反而给经济带来新的不稳定。而规则可以防止货币政策上的积极主义,从而促进经济稳定。二是“公共选择”论点:由于中央银行常常会追求低通货膨胀之外的其他目标,而规则则可以约束中央银行,使它按公众所要求的那样行事。

基德兰德—普雷斯科特/巴罗—戈顿的理论也表明,即使货币当局能够完全预测到货币增长的变化对通货膨胀和失业率产生效应的时间和大小,并且具有和公众完全相同的偏好函数,相机抉择政策产生的结果也只能是次优的。基德兰德和普雷斯科特解释说,相机抉择政策产生不良效果的理由是具有理性预期的行为主体根据预期货币政策的变化作出反应,相应地修改他们对通货膨胀率的预期,而预期通货膨胀率的变化改变了政策制定者所面临的决策时的参数,使得政策不得不做进一步的调整,从而收敛于一种次优的结果。

到现在为止,问题的本质应当明晰了:相机抉择产生次优结果。尽管如此,由于将来可能获得的好处如此分散以至于极难形成有组织的规则支持集团,而反对规则者已有了组织起来的集团,其中包括中央银行行长和他们的顾问们,他们因相机抉择而使自己的重要性得到体现[63]。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。