二、人口迁移的动因与类型

这里所说的“人口迁移”,基本上与“移民”同义,是指在空间上离开本土迁入新区入籍,或在时间上多年移居新区但并未入籍的区域间人口移动,与短暂游离本土的“游民”、“流民”相别。尽管对历史上的人口流动作这样的划分相当困难,但如果没有这种概念上的界定,则很难对人口迁移政策作出恰当的分析。一般地说,“移民”更多地具有政策导向色彩,组织性、流向性、目的性明显;“游民”、“流民”就不同了,或“四处游食”,或“流为盗贼”,更多地具有自发倾向。

按照人口学中的人口迁移“推拉理论”,人口迁移是由于推力与拉力相互作用的结果:人口迁出地(本土)相对恶劣的自然条件对本地人民形成一种向外排挤的推力,而人口迁入地(新区)相对优越的自然条件又形成一种吸引移民的拉力,这两种力量交互作用,或其中的一种力量占据了主导地位,就会有空间上的人口移动。各个区域的自然条件有好有坏,社会经济发展水平也总是不均衡的,因此,从理论上说,不论何时何地,总会有人口的迁移。

不同的自然条件以及不同的社会经济发展水平,对人口迁移起着重要的作用,也可以说是人口迁移的动因,但绝不是惟一的动因。在历史上,战乱、灾荒以及政策性的政治移民、经济移民等都曾导致大规模的人口迁移,这种人口迁移的动因至少与自然、经济条件具有同等重要的地位。

而且,值得注意的是,在战乱、灾荒年代,人口的迁移并不顾及此区彼区的自然、经济条件,大多以安身谋生为旨归。如明末清初,战乱频仍,流民遍野,既有省内、省际间的人口流动,又有东西南北间的人口大迁徙,所谓“自遭明季之乱,人民流离,田庐荒芜”,“东连燕赵,西接秦川,流民络绎如线”[26];所谓“比年兵事未息,供亿孔殷,加以水旱频仍,小民艰食,地方官不加抚绥,以致流离载道”[27];所谓“国初东南未靖,人民流离,多糊口于北方”[28],等等,都是指的这种情况。又如,“江南顺治七、八两年遭大水,九年复遭大旱,饥民流离,饿莩载道”[29]。顺治十年(1653年),河北淫雨为灾,河水汛滥,沿河城郭庐舍漂没殆尽,“直隶被水诸处,万民流离,扶老携幼,就食山东”[30]。紧接着,山东亦发生水灾,山东饥民也“逃亡甚众”[31]。各处饥民辗转流徙。

因战乱、灾荒出现的“流民”,是一种临时性的逃徙流亡,其目的是为了躲避战乱和逃避自然灾害,还顾不上对流入区域的自然经济条件的选择。当战乱平息或自然灾害过后,流民大多会归复本土,当然,也会有一部分流民在辗转流徙之后在某一新区定居下来,成为新区的移民。这也正是“流民”与“移民”不同而又互相牵涉的内涵所在。

我们还注意到,清代的政策性经济移民,大多是从经济发展水平较高、地狭人稠的地区,移入经济发展水平较低、地广人稀的地区,迁出地的自然经济条件远比迁入地优越,这在一定程度上也与人口迁移的“推拉理论”相悖。导致这种经济移民的动因,除了政策的指引、规范、鼓励外,如果说迁出地和迁入地还有“推拉”作用的话,那就是:迁出地较高的经济发展水平和较高的人口密度,[32]使一部分人——特别是那些缺地少产者的谋生出现困难,在客观上推动着人口的外流;而迁入地虽然经济发展水平较差、自然条件恶劣,但“地广人稀”,较易取得土地和得到许多政策性实惠,并有较好的开发前景,因此,这些地区的条件虽然相对恶劣,仍对外来移民具有极大的吸引力。清代向四川的移民,以及由内陆到边疆、由平原到山区的移民,正吻合了这一模式。

清代沉重的赋役负担所导致的人口迁移,同样值得注意。特别是在清初的战乱格局下,国库收入有限、财政窘迫,因用兵而带来的军费支出又不可稍缓,各种摊派、私征、预征、加征迭兴,使“数省皆困”、“十室九空”,不得不四外逃徙。[33]这种逃徙,一在于躲避赋役,一在于从赋重地区逃往赋轻地区,清初湖广等省人民向四川的迁移有许多是属于这种情况,如湖北,“纳谷者则改本色为折银,其初原止每石二钱,厥后增至四钱六分六厘,自是民不堪命”,逃亡日甚;[34]如湖南,赋税沉重,“追比难完”,“已存者又复逃亡,逃亡者难期再返”。[35]直到康熙后期,湖广宝庆、武冈、沔阳等处人民,“或以罪逃,或以欠粮俱比,托名开荒携家入蜀者”,仍“不下数十万”。[36]

还必须强调指出,清代前所未有的人口增长,也是导致人口迁移的一个重要因素。在清初的一段时间内,由于战乱相继,人民死亡逃徙严重,安定局面、招徕流民、恢复社会经济,成为有关政策的重点,是时惟恐劳动力不足,当然还谈不上人口压力。经过康熙年间的休养生息,社会经济复苏,人口增长加快,到康熙末年,随着人口的增加,人口与土地的矛盾以及由此带来的诸多问题已经显现,在人口压力之下的隐忧,康熙末年以来的上谕和臣僚的上疏中已频频言及,并不是像有些论者所说的“浑然不觉”,还在康熙四十六年(1707年),统治者已经感到“江南、浙江生齿殷繁,地不加增,而仰食者日众”[37]。此后,这一趋势在地域上扩大,在程度上严重起来。仅摘举有关上谕为证,如康熙四十九年(1710年)十月上谕:“承平既久,户口日蕃,地不加增,产不加益,食用不给,理所必然。朕洞瞩此隐,时深轸念。”[38]

康熙五十一年(1712年)二月上谕:“今海宇承平已久,户口日繁”,“人丁虽增,地亩并未加广。……前云南、贵州、广西、四川等省,遭叛逆之变,地方残坏,田亩抛荒,不堪见闻。自平定以来,人民渐增,开垦无遗。或沙石堆积,难于垦种者,亦间有之。而山谷崎岖之地,已无弃土,尽皆耕种矣。由此观之,民之生齿实繁。”[39]

康熙五十二年(1713年)十月上谕:“先年人少田多,一亩之田其值银不过数钱,今因人多价贵,一亩之值竟至数两不等。即如京师近地,民舍市廛日以增多,略无空隙。今岁不特田禾大收,即芝麻、棉花皆得收获。如此丰年而米粟尚贵,皆由人多田少故耳。”[40]

康熙五十三年(1714年)六月上谕:“条奏官员每以垦田积谷为言,伊等俱不识时务。今人民蕃庶,食众田寡,山地尽行耕种,此外更有何应垦之田为积谷之计耶!”[41]

康熙五十五年(1716年)三月上谕:“今太平已久,生齿甚繁,而田土未增,且士、商、僧、道等不耕而食者甚多,或有言开垦者,不知内地实无闲处。”[42]

雍正元年(1723年)四月上谕:“国家承平日久,生齿殷繁,地土所出,仅可赡给,偶遇荒歉,民食为艰。将来户口日滋,何以为业?”[43]

雍正二年(1724年)二月上谕:“国家休养生息,数十年来,户口日繁,而土田止有此数,非率天下农民竭力耕种,兼收倍获,欲家室盈宁必不可得。”[44]

雍正七年(1729年)四月上谕:“国家承平日久,户口日繁,凡属闲旷未耕之地,皆宜及时开垦,以裕养育万民之计。是以屡颁谕旨,劝民垦种,而川省安插之民,又令给与牛种口粮,使之有所资藉,以尽其力……”[45]

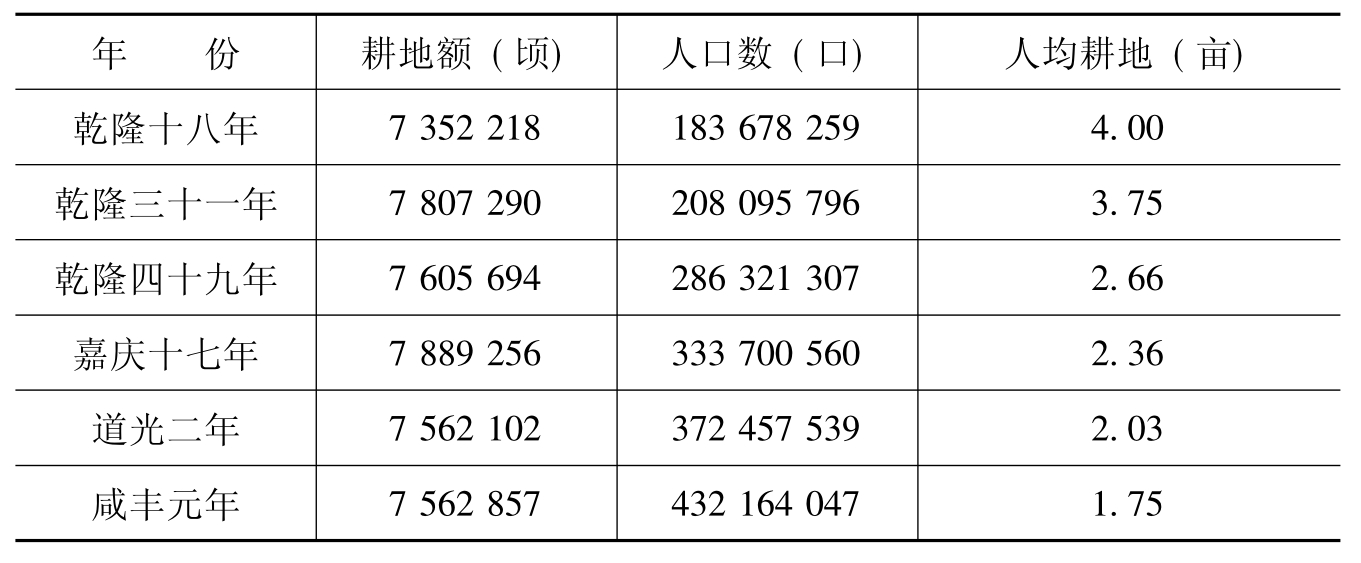

有关上谕无不透露着人多田少的忧虑以及劝民垦种、移民就垦的意旨。乾隆以降,人口的压力更为突出,至乾隆六年(1741年),全国登记在册的人口数已达1.43亿,乾隆十年(1745年),接近1.7亿,乾隆十五年(1750年),达到1.79亿,乾隆二十年(1755年),达到1.85亿,乾隆二十七年(1762年),超过2亿,乾隆五十五年(1790年),超过3亿,道光十四年(1834年),又超过4亿大关。[46]人口增长的速度非常之快,而同期登记在册的全国土地总额却总是七百余万顷,人均土地自然是递年下降,概如下表所示[47]:

表5-1

乾隆至咸丰朝人均耕地示例

尽管数字统计还存在这样那样的问题,但不会离实际相差太远,表中所见的人均土地的下降正标示着人口压力的严重。这种人口压力的标志,当然是就全国情况而言,以清朝幅员之辽阔,经济发展之不平衡,不同地区的人口密度、人均土地也就各不相同,这也正是由地狭人稠之区向地广人稀之区进行人口移动的前提和动因。

生活在乾嘉年间的人口思想家洪亮吉(1746~1809年)也感受到了“治平”之世人口的急速增长,以及由此带来的人口压力,洪亮吉认为,“治平既久……其户口则视三十年以前增五倍焉,视六十年以前增十倍焉”,而人生所依赖的田地、房屋等社会生活资料的增长则缓慢得多,田地、房屋“不过增一倍而止”,“或增三五倍而止”,因此,“田与屋之数常处其不足,而户与口之数常处其有余”,再加上“兼并之家”的巧取豪夺,“一人据百人之屋,一户占百户之田”,一般民众的生活更加困难,多有“遭风雨霜露、饥寒颠踣而死者”[48],人口压力之下的矛盾也就更加尖锐。

由人口压力所导致的社会问题是多方面的,洪亮吉进一步说:

为农者十倍于前而田不加增,为商者十倍于前而货不加增,为士者十倍于前而佣书授徒之馆不加增。且昔之以升计者,钱又需三四十矣;昔之以丈计者,钱又需一二百矣。所入者甚微,所出者甚广,于是士、农、工、贾各减其值以求售,布帛粟米又各昂其价以出市。此即终岁勤勤,毕生皇皇,而自好者居然有沟壑之忧,不肖者遂至生攘夺之患矣。[49]

可见,人口的过速增加,导致了有关社会物资的相对贫乏,导致了劳动力价值的下降和物价的上涨,导致了劳动者的终岁辛勤而难免饥寒待毙、难免铤而走险,因而也就影响到社会的安定。针对这种情况,洪亮吉提出了两种解决办法,一是所谓的“天地调剂之法”,一是所谓的“君相调剂之法”。在“君相调剂之法”中,他认为,“使野无闲田,民无剩力,疆土之新辟者,移种民以居之”[50],这里即有移民以往新区的意蕴,与有关政策也是相吻合的。

通过上述可以看出,人口迁移的动因包含了自然经济条件、社会背景、赋税负担、人口分布、人口增长、土地占有、政策导向等诸方面的因素。

清代人口迁移的类型,大致有四:

第一,不同范围不同流向的谋生型移民。

从迁移范围看,一般分为省内迁移、省际迁移和海外迁移三种情况。上述已经指出,在清初,受战乱与灾荒的影响,人民的逃亡流徙是较为普遍的现象,省内迁移和省际迁移都频频发生,招徕人口、安插流民也成为当权者的要政,并通过人丁编审、保甲制度等律例手段,试图对流动人口有所控制。但只要天灾人祸不止,谋生型的人口流动也就无法避免。所以,对清初的流民处置,反映在清廷的政策中也是相互矛盾的,一方面是竭力禁止、设法安插,另一方面又千方百计招徕,疏导流民向某一区域垦荒落户。康雍以后,随着“摊丁入地”政策的实行以及人丁编审制度的停止,在法律上对人身的控制相对放松,原本是“使一时游手末作之民,犹有所羁縻而不得肆”,变成了“一切游手末作者,皆相率而为化外之民,虽或逃丁以鬻贩邀厚利,而官曾莫得敛而役焉”。[51]这在客观上有利于人们的省内迁移或省际迁移。

从迁移流向看,既有农村间的迁移、城镇间的迁移,又有农村向城镇的迁移、城镇向农村的迁移。各种迁移流向之间往往是互动的。但大要说,农村之间的迁移与农村向城市的迁移是两个大的流向。农村之间的人口迁移,大多为谋求土地,具有拓荒和经济开发的性质。农村向城镇的人口迁移,与清代城镇经济的发展有密切关系,一方面,一些达官贵人和富商巨贾为了追求奢侈的享乐生活,纷纷移居城市;另一方面,随着城镇工商业的兴盛,对各种匠役、店员伙计的需求也不断增加,于是,各地贫苦百姓不断地涌入城镇,成为“游食”的城镇贫民群。[52]晏斯盛在《请设商社疏》中即说:“大市大镇,商旅辏集,行业专家,祖孙居处,大者千计,小者百十数。贸易而兴盛者有之,消乏者亦有之,其间负贩帮杂,而流落无归者亦有之。……如楚北汉口一镇,尤通省市价(米价)之所视为消长,而人心之所因为动静者也,户口二十余万,五方杂处,百艺俱全,人类不一。”[53]晏斯盛所说是乾隆初年的情况,到清代后期,由农村向城镇的人口迁移更加引人注目。不过应该指出的是,人口不断地流往城镇,是一种受制于各种因素的“自发性”迁移,并不是政策导向的结果。

第二,由东向西的开发型移民。

葛剑雄已经指出,南方的开发是由东向西渐次推进的,尽管还没有足够的证据来论述人口自东向西的迁移,但宋代以后有不少名人或大族都自称他们的祖先是从北方迁入江南、浙江后再进入江西、湖南的,这种东西向的移民至迟在宋代已经开始。谭其骧先生也认为,五代以后,湖南人多来自东方。南宋以前移民几乎都来自江西;南宋以后增加了江苏、福建、安徽等省的成分,但仍以江西为主。[54]五代以降,南方的经济发展大致是西部迟于东部,所以渐次存在着由东向西的开发型移民。在明代,出现了著名的“江西填湖广”,在清代,又出现了著名的“湖广填四川”,这种大规模的移民潮,正标示着由东向西迁移的主要趋势。在这里应该加以区别的是,清代以前的东西向迁移,经济开发性明显,清代的“湖广填四川”或其他省区向四川的人口迁移,则主要是一种战后残破基础上的“恢复型”移民,与“开发型”移民有所不同。

第三,由内陆向边疆的开发型移民。

由内陆向边疆的人口迁移,在历史上几成惯例,这主要来自两个方面的驱动:一是内陆地区在经过一段时间的经济发展后,人口加速上涨,人地矛盾突出;二是边疆地区亟待开发,卫屯结合、巩固边防也成为历代统治者的方策。汉代向西北边疆的移民已为人熟知,其他朝代也不乏向边疆移民的事例。在清代,随着统一的多民族国家的进一步巩固和发展,疆土辽阔,人口众多,向边疆的移民更超过前此各代,正如乾隆帝所说:“我国家承天眷佑,百余年来,太平天下,化泽涵濡,休养生息,承平日久,版籍益增,天下户口之数,视昔多至十余倍……朕临御以来,辟土开疆,幅员日廓,小民皆得开垦边外土地,借以暂谋口食。”[55]清代向边疆地区的移民,在不同时期、不同区域都极富特色。其中,向西北边疆地区的移民,是在康、雍、乾三朝对西北用兵之后,兵屯、民屯结合,实行有计划的招垦移民的结果,政策导向性十分明显。东北、内蒙地区的移民,则经过了宽松、封禁、弛禁的不同历程。

第四,由平原向山区的渗透型移民。

一般地说,人口迁移总是遵循着从平原到山区、从内陆到边疆这样一条规律。清代雍正、乾隆以后人口的膨胀以及人均耕地的减少,并不标志着在全国范围内的人口压力已达到极限,所谓的“人满为患”,还主要是在平原沃壤的传统经济区,在贫瘠的丘陵山区和未经开发的山区腹地,以及辽阔的边疆地区,还大多人烟稀少,可以容纳大量的流民和移民。比之于远距离的向边疆迁移,内陆山地往往是流民的首要选择。流民渐次入山之后,或聚众开矿,或从事制茶、伐木、采参等行业,“每日所得锱铢以养生为计”[56],其据山而耕者,不但可以拥有一份地产,而且又可逃避赋役,即使承担赋役,也比平原地区大为轻减,“承纳之国课不过几分,领地辄广数里。至离县窎远者,一纸执照之内,跨山踰岭常数十里”[57]。同时,伴随着清代土地开垦政策的演变,在平原地区的土地开垦已接近饱和而人口压力又与日俱增的情势下,雍正朝已着眼并导向于山区或丘陵贫瘠土地的开垦。乾隆朝以降,这一趋势更为明显,尤其是乾隆五年(1740年)鉴于“各省生齿日繁,地不加广,穷民资生无策”,而“山多田少之区,其山头地角闲土尚多,或宜禾稼,或宜杂植,即使科粮纳赋,亦属甚微”的实际情况,颁布了山头地角零星土地“免其升科”的谕令,此后,乾隆十一年、三十一年(1746年、1766年)又屡申零星土地“永免升科”、“永为世业”之令,[58]也促成了人们向山区的进军。

由平原向山区的移民,又与清代的“棚民”问题相始终,棚民的出现,不仅是一种经济现象,也反映着许多社会问题,清政府对棚民的防范、处置、管理、疏导,在很大程度上标示出对这一类型移民的政策干预。

不同类型的移民,应该说是各有特色的,除了“谋生型”具有综合性质外,其他类型移民的特征更加明显一点。之所以作这样的区分,只是一种简要的提示,藉以获得一个大体印象,有关问题还可就下述政策示例分析加以体会。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。