我国西南的纳西族、普米族、摩梭人、耳苏人、彝族、壮族、东巴人、羌族、水族以及西北、东北的西夏、契丹等,他们都为中华民族的繁荣兴盛做出过巨大的贡献。尤其是在文化方面,创造了古老而悠久的图画文字与符号文字。他们为了传承本民族的文化,为了交流思想、表达意愿、记录事件、诉说历史、吐露心声,除用口头表达之外,还运用图画、符号的方式进行交流,如同早期人类使用图画、符号、岩画、绘画那样表意和传递信息,为本民族文化的传承、民族心声的告白贡献了力量,成为古代少数民族文化艺术的亮丽风景线。

纳西族、东巴人、普米族、摩梭人、耳苏人使用的古老文字,皆是表形的象形文字和表意的表意文字,用象征符号与图形表达思想、记事,既有图画的记事,又有抽象的符号记事,是有一定规律、一定架构、一定系统的、完整的记事的图画与符号文字。依据专家研究、本民族传说以及图画文字的字形,这些文字的源头可以追溯到殷商时代,与3300年前的甲骨文不仅相似相近,还有某种亲缘关系。

殷商甲骨文的传承人是贞人,一个大巫师。纳西族、东巴人、摩梭人、普米人、耳苏人的文化传承人也是巫师和祭司。

云南宁蒗县、四川盐源县的摩梭人是纳西族的一支,他们生活在泸沽湖一带,他们信仰达巴教,他们的巫师叫达巴,简称“巴”。巫师是为人消灾免祸治病、无所不能的、沟通天地神灵的人,也是传承与发展史前社会以来的图画、符号等的传承人。他们既是神的传人,也是画师、舞者、歌者、医师、艺师,由他们保存和搜集、整理、传播本民族的文化艺术;他们既是文化的继承者与传播者,又是文字产生与发展的助产婆。

在人类早期,文化的传承主要是口头传承,为了记忆和记载,巫师们只能用图画与符号的形式进行记事和叙述,以图画记事和叙述为主,以符号为辅。

纳西族摩梭人达巴的象形文字具有固定的形、音、意,并附有复杂的宗教意义,是已经具有文字性质的符号,是一种古老的文字。达巴原始文字的形体固定、笔画简洁,多数是表意和指示的纯符号,虽有少数象形符号,也是仅突出特征,笔画简略,仅存轮廓,趋于符号化,这是达巴原始文字的特点之一。然而达巴原始符号只限于达巴占卜用,数量少,不能组成句子记录语言和交流思想,只是其原始宗教的记事符号。[1]如果从达巴图画的表意功能看,在某种程度上与岩画文字有许多相似之处。

耳苏人自称白石,主要分布在四川西南大渡河南北两岸,也被称为西番,其中包括部分藏族人与普米族人。耳苏人的巫师沙巴是耳苏文化的传承者,在那种封闭的环境中,要继承和发扬本民族文化,只能用口头叙事和图画叙述的方式。耳苏人巫师沙巴的图画叙事文字,以图画文字为主、象形文字为辅,描述的多为动物、植物、自然物,以及人物的生活和生产工具等,如同岩画一样,用描摹事物轮廓的象形文字进行表达。也有少量的会意字,一般由2~3个字构成,以表达一个意思或抽象的含意。耳苏人图画文字的构图方式与特征,与我国北方岩画文字的构图方式与特征很相似,大致是一种由象形与象形拼接或象形与符号拼接组合成的会意字。正如郭沫若所言:“文字在结构上有两个系统,一个是刻划系统(古书中的‘指事’),另一个是图形系统(‘六书’中的‘象形’)。刻划系统是结绳契木的演进,为数不多。这一系统应在图形系统之前,因为任何民族的幼年时期要走上象形的道路,即描画客观事物的形象,而要能像,那还需要一段发展过程。”[2]看来,图画文字是古代民族创造文字一般的通行的方法,古代的动物、植物、人物、自然物、工具、武器、陶器不仅在西南古代民族的图画、象形文字中出现过,而且在北方岩画、大麦地岩画中也频频出现,是视而可识者,察而可见者。这种图画和符号都是约定俗成的,其代表的图画意义和象征意义也是约定俗成的,因此,也就具有了普遍性和通识性。

再譬如,古彝文,似图画又似符号,时代大致同殷商甲骨文,从字型与构图分析,许多字与贺兰山岩画和大麦地岩画十分相似,只能说生活环境与形象思维有许多相似之处。壮族的古文字、羌族的古文字、巴蜀的古文字、苗族的古文字都有一个共同的思想意识基础,那就是都习惯了形象思维,从形象、图画、符号出发,引起联想,创造出了早期的图画与符号文字,用于交流和沟通,使用者都认识、都明白,也就没有交流的障碍了。

汉族的形成,渊源于华夏民族,而华夏民族是夏、商、周时与东夷、西戎、南蛮、北狄相互融合而成的民族。汉族的形成与发展,主要是靠文化。文化是它的基因,是它的灵魂,是维系这一群体的纽带。

汉文化的核心载体是汉字。汉字历史悠久,上下贯穿有几千年的时间。有了汉字,文化基因可以世代相传,可以加深知识的积累,提升文化的自信。从此,汉文化可以传播到穷乡僻壤和天涯海角,深入人心,温暖人心,永存馨香。

汉字的借用也好,仿造也罢,都是汉文化的光彩华章。我们可以从西夏字、契丹字、日本平假名、朝鲜谚文、越南喃字等字发现,它们都有一个特点,都是汉文的手足,“论末则殊,考本则同”,都是汉字一脉相传的变体。

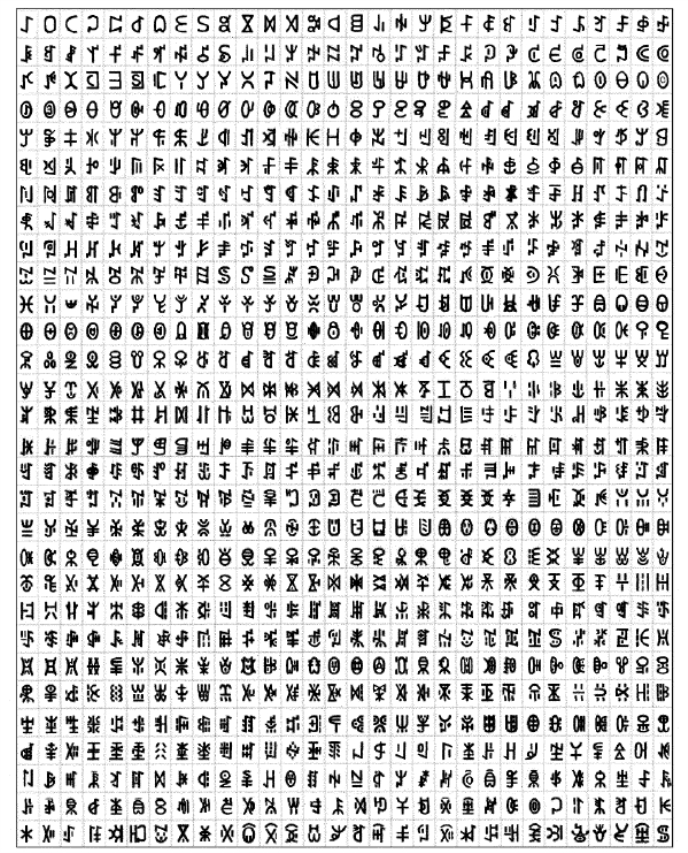

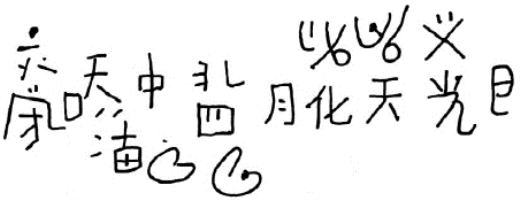

彝族古文字

彝族是我国古老的民族,主要分布在云南、四川、贵州等地。彝族的历史可追溯到三皇时代,相传彝族族源为远古时代的羌氐,由六七千年前居住在我国青海等地区的古羌氐人南下与当地土著人融合而形成,后来又被古籍称为“越嵩夷”“西南夷”“濮”“叟”等。

彝族古文字

彝族文字,古代称爨文,是掌握在巫师毕摩手中的专利,也是由巫师创制的。《西南彝志》卷九《勿阿纳家的叙述》记载:巫师“恒术阿鲁,创始供奉祖先,发明了天地根源,创造彝族的象形文字,从此有了根蒂,永远流传后世”。《西南彝志》卷十《阿底氏起源的叙述》中记载:“创造文字的有伊阿五,聪明无比,能天文地理。”在《爨文丛刻甲编》的彝文经典《帝王世纪·人类历史》中记载:“人类始族希母遮之时……此间并无文字,不过以口授而已,流于29代武老撮之时,承蒙上帝差下一位祭司宓阿叠者,他来兴奠祭、造文字、立典章、设律科,文化初开,礼仪始备。”[3]这些造字的巫师、神汉、祭司,都是神人,他们都有着超人的智慧和能力,受到人们的崇拜和敬仰,为人类带来了文明。如彝族的历法是古老的十月太阳历,传说源于远古的伏羲时代,比较复杂,但一年仍为366天。

古彝文是远古时代彝族先民创造的象形文字。古彝文如甲骨文,其实是实物文字,即是什么就画什么。由写形与写意的图画文字简化为象形文字,最后,这种如同甲骨文字的象形文字又演化成了既可以表意又可表音的音节文字。这种表音表意的古彝文是文字的“活化石”,是研究古文字不可多得的鲜活的珍贵资料。

古彝文又可称为象形文字的变体,是由事物的具象简化而成,也可称为象形符号。如果细究的话,其中不乏贺兰山岩画、阴山岩画、阿尔巴斯山岩画的雏形,尤其是贺兰山岩画中的符号。可以说,贺兰山岩画是远古羌氐先民的图画文字及符号。

壮族古文字

壮族文字流行的地区和传承的人群有限,仅在广西部分地区和妇女中流行。但壮族文字十分古老和悠久,属于已经被湮灭的古老文字。

壮族坡芽歌书

壮族文字由81个符号组成,是似字母形、花形、草形、符号的一种古老文字。这种文字同样具有象形、会意、指事的构成,具有记录词、句的表意功能。这种文字由于在妇女中流行,因此,可以推测产生于母系氏族社会。

令人惊奇的是,壮族文字同岩画文字、贾湖古文字有异曲同工之妙。壮族坡芽歌书文字,实际上也是由象形文字演变而来的,如追根溯源,象形文字是其母胎。壮族古文字不仅可读,而且可唱,似乐谱,真是奇妙!

巴蜀古文字

巴蜀古文字是指四川郫县、新都、万县、峨嵋等地的一种独特的古文字,是铸刻在春秋战国时代印章上或铜戈上的一些图像和符号。这种文字比较古老,不完全同于商周时代的金文,是金文之外的另一种古文字。

巴蜀文字因其由古巴族文字和古蜀族文字组成,所以其结构和造型有些差异。这种文字由图形和符号组成,似图似文,笔画简洁,几种符号组合成一个字。同中原地区的陶文、甲骨文、金文有个别相似的部分,但从组合的形式看又完全不同。

所谓文字,不论是图画,还是符号,不论是大小,还是粗细,必然要有一定的图形和间架结构,有形有意,这是文字的基础,是文字的内核。如果有音有声则更是成熟的文字。

巴蜀古文字

巴蜀文字,是由图画与符号组合而成的文字,现已发现200多个。从巴蜀文字的外形上看,符号形态变化较大、较复杂,比陶文、甲骨文更难释读,一些印章纹饰近似商周时期金文的族徽。另外,巴蜀文字与古彝文、甲骨文有相似之处,很有可能是它们之间有过某种文化联系。

总之,巴蜀文字至今还是一个谜,有待进一步的研究。虽然有人认为有“六书”的可能,但这也仅仅是作为参考,并未有定论。巴蜀文字一些图形、符号与贺兰山岩画有着形似和神似,像贺兰山某些岩画的简体版,值得琢磨和研究。

巴蜀古文字

巴蜀印章

羌族古文字

羌族是我国历史悠久的民族,在地理分布上也很广泛,无论是北方还是南方都有它们的足迹。《诗·商颂·殷武》记载:“昔有成汤,自彼氐羌,莫敢不来享,莫敢不来王,曰商是常。”《竹书纪年》中记载成汤与武丁时,两次“氐羌来宾”。在甲骨文中有多个“羌”字,有羊角形状的,有弓腰形状的,有在脖子上系着绳索的,并且在甲骨文中记载有:“……羌田人,卯十年,左。”可以看出,早在3500~3100年前,羌人是商代的重要贵宾,文王要亲自出迎,但也有不少是奴隶。

“羌”字,在殷墟卜辞中,上从羊,下从人,所以《说文解字》中释羌为“西戎牧羊人也,从人从羊,羊亦声”。于省吾先生解释“羌”字时说过:“追溯羌字构形的由来,因为羌族有戴羊角的习俗,造字者遂取以为象。”

羌族古文字

如果追根溯源,羌族的确很古老了。《后汉书·西羌传》说:“西羌之本,出自三苗,姜性之别也。”《史记·六国年表》说:“禹兴于西羌。”《盐铁论·国疾》说:“禹出西羌。”说明夏代大禹是西羌人。《国语·晋语》说:“炎帝为羌。”《三皇本纪》说:“炎帝神农氏,姜姓。”我国上古“姜”“羌”是一致的,“姜”与“羌”互通互用。如此说来,早在炎黄时代,羌族就是一个大族了,是中华先民的源头之一,是名门望族。

《隋书·党项传》说羌人“无文字,但候草木以记岁时。三年一聚会,杀牛羊以祭天”。我国历代史书都是如此记载羌族无文字,候草木以记岁时。然而,羌族文字其实早就有了,而且相当古老,并可以同甲骨文相媲美。

纳西族东巴文

纳西族居住在我国云南、四川、西藏交界的金沙江流域,在青藏高原的南端。纳西族自称“纳西”“纳日”“纳恒”,“纳”其意为“大”,“西”“日”“恒”其意为“人”,合起来为“伟大的人”或“伟大的民族”。纳西别称“么些”,古称“摩沙”“摩梭”,源于我国商周时的“羌髳”。据考证,“摩(牦)”为族名,“沙”为“人”,即“牧牛人”,是古代牧牛的民族。

纳西族主要渊源于我国商周时期南下的西北古羌人,因此“古羌人对形成华夏民族有过重大贡献,古羌髳皆与炎黄族群有着共同文化渊源,而留存于纳西族东巴教及东巴文化的不少古文化特征,亦可追溯到古羌文化和炎黄文化”[4]。

云南纳西族东巴文经卷现存两万多册,国内外研究的主要著述多达数万册,主要内容有宗教、哲学、习俗、历史、艺术、辞书、目录、语言、文字、东巴经译述等,包罗了纳西族社会生活的方方面面,可以说东巴文本身就是一部百科全书,是研究和探讨文字起源、发展、变化的范本,是人类文字史上不可多得的珍贵资料。

纳西族的东巴文,从造字方法看,与汉字有许多相似之处,东巴文既有表意,也有表音。纳西族著名学者方国瑜教授依据古汉字的“六书”说,把东巴文造字方法归纳为“十书”说,即依类象形、显著特征、变易本形、标识事态、附依他文、比类合意、一字数义、一义数字、形声相益、依声托事。总之,仍然以象形字、会意字、指事字、形声字、假借字为主。具体举例如下:

1.象形字。《说文解字》说:“象形字,画成其物。”如“日”“月”二字,东巴文的“日”字是光芒四射的太阳,鸡则画一个鸡头,羊则画一个羊头。

纳西族东巴文

2.指事字。以抽象符号构字,或是以象形符号和抽象符号构字,近似“指事者,视而可识,察而可见,上下是也”。

3.会意字。《说文解字·叙》曰:“会意者,比类合谊,以见指撝,武信是也。”东巴文则是由两个或更多象形、表意符号构成,如“晴”,做“日”在“天”;“牧”,人执鞭赶牛(牛头)等,一看就明了。

4.形声字。《说文解字·叙》云:“形声者,以事为名,取譬相成,江河是也。”东巴文也是以记意兼记音的方式造字。

还有一种造字法——“一字数义”,王元鹿先生定为“义借”,如东巴文中借绿松石来记“绿色”,借火来表示“红色”,这是“本无其字,依义托事”的假借法。此外,东巴文里也有假借字,但主要是记音字,而且是用在使用方式和记录方式上。如东巴文“蛋”字,可以借用去记录“个”“落”“身体”“北方”“适合”等,一字可以多用。[5]

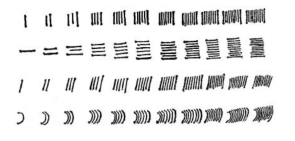

纳西族还使用一种刻画符号,归类起来可分为三种:

1.数字符号。除了用石子多寡表示数字外,普遍采用斧子或砍刀在木头上划竖道或者横道,或半圆形来表示。

纳西族数字符号

2.方位符号。这种符号主要用于建筑。纳西族房屋是由木头建造的,四周皆由木头垒起来,为了分清四个方向,就得标出方位,以免建房时混乱。纳西族尤其看重东方,因此房屋多是坐西向东,表示平安吉祥、人畜兴旺。而人死则头向西方,因为生命的结束就像日落一样。

3.占有符号。纳西族依山傍林,建房“用圆木纵横相架,层高至十许尺,即加椽桁,覆之以板,石压其上”[6]。为了标出木头的主人,则在砍伐的木头上标示出占有符号,为的是防止丢失、错拿和混乱。

纳西族方位符号

纳西族占有符号

纳西族这种刻画符号的特点是:①没有统一的规范,随意性很大,但数字符号除外。②这些符号虽然有一定的形状,但不发音,具有示意的作用,便于当事人记忆。③这些符号具有一定的地域性,仅在纳西族与普米族中使用。

以上刻画符号属于最原始的刻木记事方法,比结绳记事更进了一步,这些刻画符号近似于仰韶文化的陶器刻画符号,这是一个引人深思的研究课题。

摩梭人文字

泸沽湖一带的摩梭人是纳西族的一支。泸沽湖地区摩梭人的达巴教有悠久的历史,基本延续了原始宗教。达巴教的主持既有萨满的影子,又有祭司的身份(因懂得经典)。

达巴教既然有经,自然会有卜文、卜书。云南省社会科学院宗教研究所杨学政先生2000年在云南省丽江市宁蒗县永宁乡温泉村阿乌达巴家发现了一本经书,这本经书被称为“天书”“算日子的书”,全书共12篇,一篇为30天,每天以一个文字做标记,每个符号有形、意、音,为象形文字。过去学术界一直认为泸沽湖摩梭人没有文字,现在发现了象形文卜文、卜书,证明泸沽湖摩梭人有文字,并且是古老的象形文字。

从民族学资料看,摩梭人最早的文字是由巫觋或祭司发明的,因为他们就是当时知识的传人,有保存、传授、应用各种知识的责任,而这些知识除了口口相传之外,还需要有一种文字来表现。总之,文字的产生、发展、演变与社会的需要、与原始宗教的需要是密不可分的,如纳西族的东巴人发明了东巴文、耳苏人发明了耳苏文,甲骨文是由商代的大巫贞人发明的。

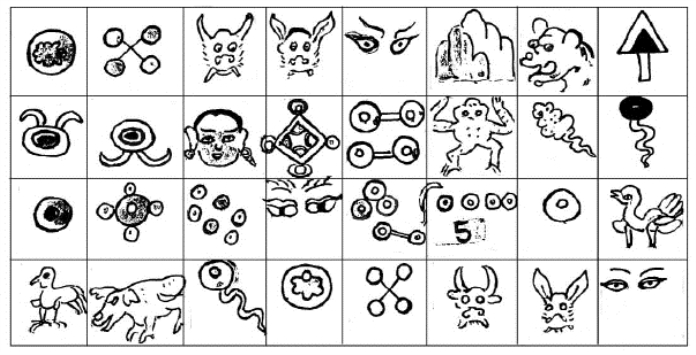

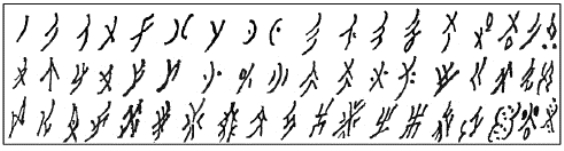

摩梭人象形文卜书

摩梭人还有符号式的经书,如《祭龙王经》,所用符号类似摩梭人垒房子时在上面刻画的符号。其实汉族地区的许多巫觋在作法时也常常使用许多种符号,有的符号似文字,有的似图画。另一种是用象形文字书写的历书。还有一种是绘画式的经书,有些图画像12生肖。文字的发明与巫觋有很大的关系,后来才普及到民众中去,成为社会公认的文字。[7]当然,文字也并不全是由巫觋发明的,只能说原始宗教占卜的文字是由巫觋发明的,占卜文字,只是全部文字的一小部分,而大多数的文字,最适用的文字,还是由于社会交流的需要、信息交流的需要、人们生活的需要及感情的需要、历史事件记载的需要等等而产生的,由广大人民群众在生产生活实践的过程中发明的,文字的真正主人应该是劳苦大众。

摩梭人象形文卜书

摩梭人象形文卜书

过去认为摩梭人没有文字,但从达巴经书看,摩梭人已经有了文字,起初可能是刻画符号,后来使用绘画的形式绘神像、写经书,在此基础上发明了象形文字书写体。至关重要的是,摩梭人达巴经书的象形文字具有固定的形、音、意,并附有复杂的宗教意义,已经是具有文字性质的符号,是一种古老的文字。达巴原始文字形体固定,笔画简洁,趋于符号化,这是达巴原始文字的特点之一。然而达巴原始符号只限于达巴占卜用,数量少,不能组成句子交流思想,从这方面看,达巴的象形文字比东巴象形文字还要原始。

摩梭人达巴经书象形文字虽然有差异,但有共性,这说明摩梭文字的原始性和随意性,也说明这种文字尚处在一种原始的发展状态,更说明原始文字的多样性和模糊性。原始文字的图画形式是随着原始社会的发展而变化,这是原始文字的本质所在。我们要尊重原始文字,就要尊重原始文字的多样性、原始性和模糊性,这样才可能更接近原有的含意。[8]

摩梭人象形文卜书

耳苏人文字

耳苏人是西番的一支,西番是一个泛称,包括古羌族、藏族、普米族。耳苏人自称“布尔目”,意为“白石”,后转化为“耳苏”。耳苏人原来从事牧业,善骑射,会养蚕缫丝,是个多才多艺的古老民族。传说耳苏人很早就有文字,是耳苏人的造物主“觉木阿布”创造的。这种文字写在“沙巴”(神职人员)的经书上,后来由于战乱、水灾等原因,仅限于个别“沙巴”才保存。现在收集到的沙巴书籍有四种,分别是皇历、算命、抽签、鬼怪内容的经书。其实耳苏人的文字,在《华阳国志·夷经》中就有记载:“先画天、地、日、月、星辰、城府,次画神龙,龙生夷及牛马羊,后画郡主、夷、乘马、幡盖、巡行安邱……夷甚重之。”可见所谓“夷经”就是图画文字。

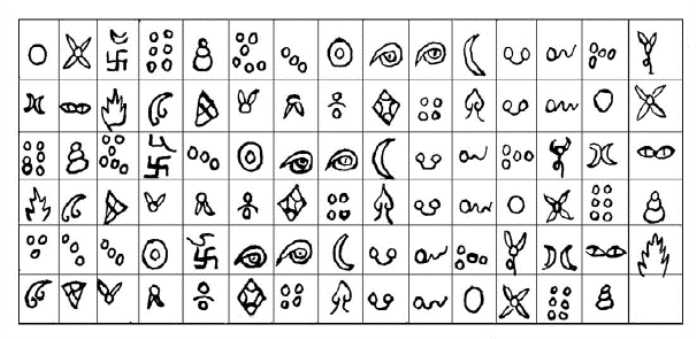

耳苏人十二生肖象形文字

耳苏人《母虎历书》狗月

耳苏人《母虎历书》牛月

耳苏人的象形文字流传下来的并不多,好在沙巴保留下来了一部分,基本字有100多个,变体字有几百个。如太阳、月亮、星星、风、雾、环首刀、法器、鬼、陶罐、食品、狩猎等等,都有图画文字。这些图画文字不论是动物、植物、自然物,还是人类的生产生活用具,都是按事物原有的具体形象绘画在纸上的。然而,这些字仅仅代表所记对象的名称,即用该物的本来名称确定象形字的读音,如太阳读“略曼”,月亮读“哈拍”等。这是耳苏人文字的主要形式。由于他们所表达的词意是这些文字的实体,所以音、意一目了然。此外,为了表达一句完整的话,也开始出现了少量的会意字,这种字一般由两个或3个文字组成,用来表达比较复杂的意思。如:陶罐,耳苏语称“扎”,还表示盛水、盛粮食的意思,如果加“—”,为饮酒的竹管插进陶罐中,可引申为饮酒,再引申为祝酒吉祥。[9]

苗族古文字

苗族是一个有着悠久历史的古老民族。根据历史文献,其祖先可以追溯到黄帝时代的蚩尤,蚩尤为九黎氏族酋长,《逸周书·尝麦解》说:“蚩尤乃逐帝,争于涿鹿之野……执蚩尤,杀于中冀。”《战国策·魏策》中记载:“昔者,三苗之居,左彭蠡之波,右洞庭之水,文山在其南,而衡山在其北。”《史记·五帝本纪》记载:“三苗在江、淮、荆州数为乱。”可知三苗的活动范围相当广,广泛分布在贵州、湖南、湖北、四川、云南、广西、海南岛等省区。

湖南城步石刻苗文

苗族有自己的语言,苗语属汉藏语系苗瑶语族苗语支,分湘西、黔东和川黔滇三大方言。由于苗族与汉族长期交往,有一部分苗族兼通汉语并使用汉文。苗族的宗教信仰主要是自然崇拜和祖先崇拜。苗族有自己的图腾崇拜,实际上仍是自然崇拜的表现,有鸟、枫木、龙、竹、鹰、蝴蝶、盘瓠、神犬等。

苗族有无文字,长期以来是一个历史之谜。相传苗族有文字,与古汉字同源,后来又失传了,所以长期以来,人们认为苗族仅有语言而无文字。但在《峒溪纤志》中有:“苗人有书,非鼎钟,亦非蝌蚪,作者为谁,不可考也。”历史的转机发生在20世纪末,一个叫黄周凡的青年在湖南邵阳城步苗族自治县陡冲村的山上发现了苗文,直到2011年5月第二次全国文物普查时才确认。湘西苗族借用汉字约600个,多数为形声字。

湖南城步石刻苗文

苗 文

邵阳城步苗族自治县丹口镇陡冲村苗文

苗文,非常独特,不同于汉字,也不同于表意符号和刻画符号,似篆非篆,是一种复杂又古怪的文字,现在尚无法释读。

湖南城步苗文的发现,再一次有力地证明了石刻岩画、古文字与古代民族的文字有着天然的凝聚力,是保存文物的宝库。

女 书

“女书”,顾名思义就是妇女使用的特殊文字。实际上,这种文字并不具有普遍性,仅仅流行于湖南省江永县上江圩一带。“女书”有700个字,是一种自成体系且能单独交流使用的单音节表音文字。之所以特殊,有以下几个方面原因:

1.“女书”分布地理环境特殊。湖南上江圩一带,四周被南岭所围,与瑶族相邻,交通闭塞,古代属南蛮,是偏僻之地。而写“女书”与读“女书”的人则自称祖先是从北方迁徙来的,家谱与族谱上有“……考其旧谱吾族出自山东”,并且当地人保留着瑶族的风俗习惯。

2.“女书”仅在湖南江永县上江圩一带妇女中流传,一般为七言诗、五言诗唱本,多是自传体和来往信件。“女书”的传承是私塾式的“单兵教练”,仅在妇女中传播。

3.“女书”形体倾斜,近似“多”字形,又似“菱”字形,不似汉字,也不似甲骨文,倒是与古代楚国的织锦菱形纹有些相似。

女书与甲骨文比较

江永县女书

4.文字是记录语言的符号,记音是语言对文字的基本要求。文字有象形、表意、表音之分。汉语是单音节语素文字,汉字以形声字为主,一半表意,一半表音(即形声字的音符、意符),是汉字书写系统的特别之处。而“女书”则不是表意文字,而是表音文字,“女书”的偏旁没有表意的功能。当然,“女书”也不是完全没有表意文字,只是比较少而已。

5.“女书”实际上是地方的方言文字,“女书”的来历虽无从考证,但从字体识别其简单又古老,对“女书”的研究对认识我国古文字的丰富内涵和演变有重要意义。[10]

水 书

水族是我国西南的一个古老民族。据《三都县志》记载,“水书”是水族的一种古老文字,水语称为“泐睢”,“睢”即水家,“泐”即文字,“泐睢”意为水家的文字或水家的书,简称“水文”或“水书”。水书的特点是反过来、倒过去去看,改变原有的字形,因而有“反书”的称号。

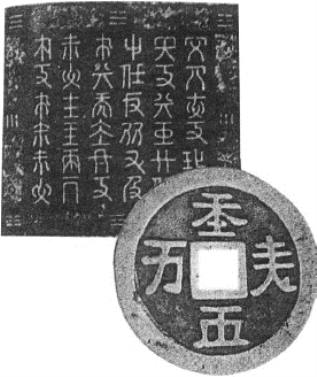

水书由三类文字组成:一是图画文字,二是象形文字,三是汉文字。还有一种类似甲骨文和金文的古老文字符号,目前已发现水书2000多个,其中有部分异体字。除了单体字外,还有段落式表义的图画文字。水书是水族先民创造的文字,千百年流传至今,成为研究水族社会历史、人文活动、生产劳动的重要资料,被誉为水族的百科全书,是解读水族悠久历史的重要资料。

水书的造字方法主要有象形、会意、指事和假借四种,笔画接近汉字,是兼有多种形式的特殊文字,象形字占多数。水书仅在民间流行,全凭手工誊写,因此有不少变体字和异体字,产生了古体、今体和异体字形。

此水书铜钱既有象形文字,也有汉字,汉字铸文为“大中”,时代应在北宋大中祥符年间(1008—1016年)

贵州荔波县水书象形文字

水书的流传形式除了手抄本外,还有刺绣、碑刻、木刻、陶瓷等,主要是对花鸟鱼虫等自然界的事物以及一些图腾物进行描绘,仍保持着远古文明的基本信息,是研究水族宗教信仰、天文历法、文学艺术等的“活化石”。

水书的内容主要是用于占卜,分为吉、凶两类。普通水书叫“白书”,巫术水书叫“黑书”。凡疾病丧葬、婚姻嫁娶、开田建房等重大活动都要请水师(即巫师)看水书择日而行。水书的目录可分为阅览本、朗读本、遁掌本、时象本、方位本、星宿本等。朗读本是学习水书的基础读本;阅览本是水书的主体部分,是选择各种吉日的主要依据。吉祥类水书有“代旺”“鸠高”“鸠笨”等40多个条目,凶祸类水书有“棱顶”“鸠火”“花消”“都居”等600个条目。

贵州荔波县明代弘治年间水书木刻本

水书实际上掌握在少数水师手中,一般人并不认识,但水书对水族群众的日常生产生活和思想意识都有着深刻的影响,并对他们生产生活有一定指导作用。

总之,水族古文字是属于表意体系的古文字。我国著名的社会学家岑家梧教授认为,水书与殷商甲骨文有姻缘关系,其创始地在西北,后辗转迁徙而传入黔。

关于水族的来源,较一致的结论是我国南方古代“百越”族中“骆越”的后裔。但水族的水书、历法、风俗习惯以及复杂的声韵母系统、水族语言中保留着的大量的中原古音又与中原地区有着一定的联系,尤其是通过DNA鉴定,证明水族先民确实与西北地区民族有血缘关系。由此,专家分析,大约在公元前11世纪的殷商亡国之后,水族先民开始举族迁徙,最后形成了今天的格局。

西夏文

西夏于1038年建国,1227年被蒙古所灭,仅立国189年。西夏开国皇帝李元昊“晓浮图学,通蕃汉文字”,大庆元年(1037年)令大臣野利荣仁仿汉字“六书”(象形、指事、会意、形声、假借、转注)创西夏文字。

西夏文字形“体方正,类八分,而书颇重复”。字体有楷、隶、篆、草,字形结构仿汉字,由部首和偏旁组成,多采用汉字的会意法或以类相同法,有的字为表达方便干脆直接使用汉字。所以,细察西夏字,似曾相识,故在《番汉合时掌中珠》中说:“论末则殊,考本则同。”

宁夏贺兰山岩画中有西夏文字:文字、神、文字,证明西夏文人曾对贺兰山岩画进行过考证,认为那些人面像岩画是“神”,许多象形或表意图形、符号是“文字”,可谓言之有理。同样,在内蒙古阴山岩画中也发现了西夏文字:文字、父母,西夏文人认为古老的阴山岩画是文字、是父母,表达了对岩画的无限崇敬和虔诚。

贺兰山岩画西夏文字:文字、神、文字

阴山岩画西夏文字:文字、父母

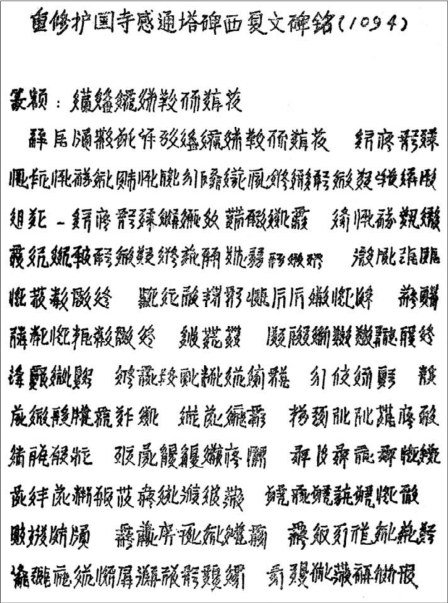

《重修护国寺感通塔碑西夏文碑铭》是西夏第四位皇帝李乾顺于天佑民安五年(1094年)所立,该碑高260厘米,宽100厘米,厚30厘米,碑首呈半圆形,面篆额2行8字,其旁各阴刻跳舞的乐人,袒胸着裙,肌肉丰满。碑身四边阴刻花纹、云纹。碑文共28行,约1700字,正面是西夏文,背面是汉文。除个别字体剥落外,大多保存完好。碑文记载了当时凉州(今甘肃武威)因地震护国寺倾颓而重修的起因,并刻碑为记。此后,石碑被人们用泥土封闭于寺院墙内,所幸清嘉庆九年(1804年)被武进士张澍发现而得以重见天日。

重修护国寺感通塔碑西夏文碑铭译文(1094年)

敕感应塔之碑文(篆额)

大白高国土凉州感应塔之碑文

喻者师仁典礼司正功德司副圣赞提举才学言过处信明旺?契讹,喻者师仁内宿神策承旨主劝司正行学侍?同?等言过处学士诚美双张灵乐?

坎性上古不动虽然为,风起摇击波浪荡漾常不绝。正体本于不变虽然为,随缘染著烦祸沉沉永不息。如化迷愚,六遭轮回众生得名;圣合尘埃,三界流转有情生受。上世最安,一一行行往者稀;下狱紧苦,千万趋趋至者稠。悲哀发悲悲不舍,诸佛世间民庶劝救已出现;无相立相相不稀,摩竭陀国金刚座上正觉成。金口一音演德论,依类悉解,超脱贪痴为师长;化身现德御邪魔,法界普至,育治愚迷是父母。过现未因,六度万识知最大;解行身端,一世多劫果皆满。尊灵日住毕,示现涅槃上已入;凡俗福未终,如实舍利真已留。凉州塔者,阿育王舍利分作天上天下八万四千舍利藏处之中,杏眼舍利藏处。虽是真塔而已毁破。张轨为天子时,其上建造宫殿。彼为凉州武威郡名。张轨孙张天锡已受王座,则舍去宫殿。延请精巧匠人,建造七级宝塔。此后宝塔属为蕃地,常为修治,求福供养,显现瑞象,是国土柱根处。

契丹文字

契丹之称始于《魏书·契丹传》,其族来源于鲜卑宇文部,先祖属东胡族系。北魏时期,契丹活动于西拉术伦河和老哈河流域。据《魏书·乌洛侯传》载:“其土下湿,多雾气而寒,民冬则穿地为室,夏则隋原阜畜牧。多豕,有谷麦”;“其俗绳发,皮服,以珠为饰。民尚勇,不为奸窃”。并且“好猎射,乐有箜篌”,契丹族至唐贞观二年(628年)各部族联合起来建立大贺氏联盟,延续约100年。公元907年契丹部落选举,耶律阿宝机成为契丹八部首领。

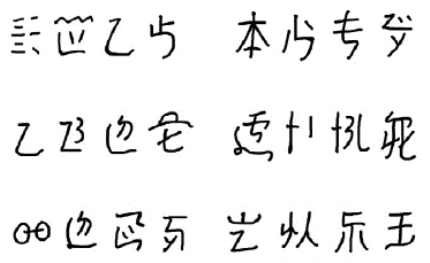

契丹本无文字,在汉族的影响下,借助汉字的文字体系创制了契丹文字。契丹文字的笔画是仿造汉字的笔画增减而成,如契丹大字就是由汉字演化而来,是以几个音符叠成一个音缀,但字体仍是仿汉字合成一个方块字。契丹小字更是亦步亦趋地仿契丹大字,只是做了改进,化繁为简,以一个方块字代表一个音缀,自下而上,连续直写。

契丹族所建的辽国,历时两个世纪。《五代会要》记载:“契丹本无纪,唯刻木为信。汉人之陷番者,以隶书之半加减,撰为胡书。”《书史会要》云:辽太祖“制契丹字数千,以代刻木之约”。《辽史》说:“(神册)五年(920年)始创契丹大字……诏颁行之。”又说,迭刺出使回鹘,“习其言与书,因制契丹小字,数少而赅贯。”契丹小字是一种音节—辅音字母,表音原理来自回鹘,笔画形式模仿汉字,整理出378个“原字”(字母),字母叠成方块,适应汉字格式。可见,契丹文字仍然受到汉文化的滋养和熏陶,成为中华文化的一部分。

契丹文字与钱币

契丹大字

大字创制于920年,脱胎于汉字,约有1000个字。小字是迭刺受回鹘文启示而创制的。契丹文使用了300多年,1191年后逐渐废弃,历元、明、清几百年来无人认识,直到20世纪20年代才被发现,文献主要是石刻碑记。由于研究契丹文的参考资料十分缺乏,几十年来,只解读出官职、年号、干支等少量的词汇,大多数内容尚未破译,故被称为“20世纪之谜”。

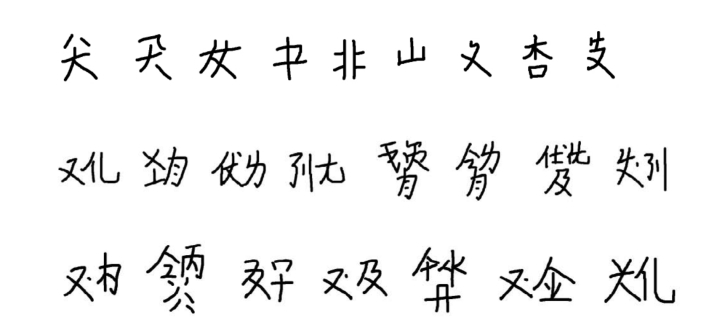

契丹数字

契丹小字《郎君行记》碑文

契丹小字

【注释】

[1]宋兆麟:《会说话的巫图——远古民间信仰调查》,文苑出版社,2004年,第78页。

[2]郭沫若:《古代文字之辩证的发展》,《考古学报》1972年第1期。

[3]宋兆麟:《巫与祭司》,商务印书馆,2013年,第246页。

[4]吕大吉等:《中国原始宗教资料丛编·纳西族》,上海人民出版社,1993年,第11~12页。

[5]吕大吉等:《中国原始宗教资料丛编》,上海人民出版社,1993年,第104~107、368~369页。

[6]《云南志》。

[7]宋兆麟:《会说话的巫图——远古民间信仰调查》,学苑出版社,2004年,第78页。

[8]宋兆麟:《会说话的巫图——远古民间信仰调查》,学苑出版社,2004年,第78页。

[9]宋兆麟:《会说话的巫图——远古民间信仰调查》,学苑出版社,2004年,第102~106页。

[10]赵丽娟:《“女书”的文字学价值》,《华中师范大学学报》1989年6期,转引《新华文摘》1990年第3期,第168~171页。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。