根據上兩節的分析和列表我們可以對《公羊傳》中“及”、“與”的異同進行一些比較。

第一,從來源來看,“及”和“與”的語法化過程是相似的。在6.1節中已經提到過,漢語的大多數前置介詞從動詞語法化而來,而促發語法化的句法環境則是連動結構。“及”和“與”也不例外。“及”的本義是“追及、趕上”,《說文》又部:“及,逮也。”段玉裁注:“及前人也。”著眼於動作的目的,可引申爲“到達”,著眼於動作的方式,則可引申爲“偕同”。“與”的本義是“黨與”,《說文》舁部:“與,黨與也。”由此可引申爲動詞“參與”,進一步又可引申爲“偕同”。在“偕同”的意義上,“及/與”可以成爲連動結構的前一個動詞,即“NP1+VP1+NP2+VP2”中的VP1。這個連動式的意義是NP1偕同NP2施行動作VP2,“及/與”的賓語NP2在語義上也是動作VP2的參與者,因而容易導致原結構重新分析爲“NP1+(VP1+NP2)+VP2”。“及/與”的動詞性因之減弱,語法化爲伴隨介詞,其典型功能是引出事件的另一個參與者。句法上,“及/與”及其賓語組成的介詞結構充當謂語動詞的狀語。這樣,“及/與+NP2”就和主語NP1分布在謂語動詞VP2的同一側,同時在語義上“及/與”所引導的NP2跟充當主語的NP1一樣也是謂語動詞所表示的動作行爲的發出者,因而“及/與”會進一步語法化爲並列連詞。洪波先生(2000)認爲“及”、“與”二詞“虛化的條件和機制是完全相同的”,他稱這種現象爲“平行虛化”。吳福祥先生(2003)通過類型學研究,指出“伴隨動詞>伴隨介詞>並列連詞”這樣一個語法化鏈,是SVO型語言中伴隨介詞的一種重要的演變類型。在《春秋》和《公羊傳》中,我們能看到,動詞、介詞和連詞“及”、“與”處於同一共時平面內,表示戰國至漢代,這兩個詞正處於語法化過程中,不同語法化程度的用法共存,因此在判斷它們究竟是動詞、介詞還是連詞時,要格外慎重。

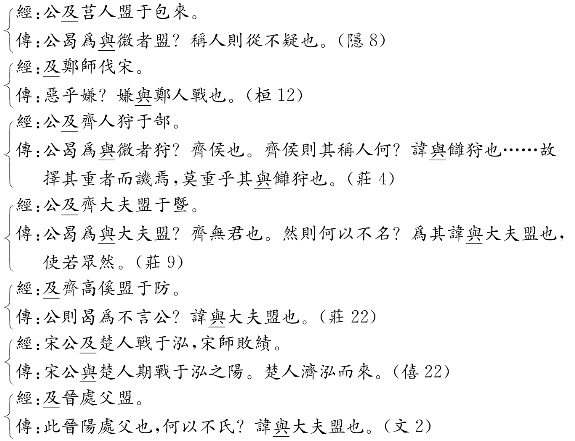

第二,從分布來看,“及”和“與”在《公羊傳》中的分布非常有規律,即“及”出現在《春秋》經文中,而“與”出現在傳文中[20],傳文中的“及”,都是與經文內容相關的。因此在同一事件中,經文用“及”,而傳文用“與”,如:

第三,從句法、語義方面來看,“及”和“與”有以下的異同[21]。

1)作介詞:

a.“及”、“與”與其賓語都位於謂語動詞之前,這是它們在句法方面的共同點。

b.“及”的賓語都是名詞性的,包括國家名、人名、地名和指人名詞,沒有代詞。它的賓語不能省略,也不能前置。

“與”的賓語情況比“及”複雜。除了名詞性的之外,還可是代詞“之”,如莊公十三年“桓公下與之盟”,僖公二十一年“吾與之約以乘車之會”,也可是代詞“爾”,如襄公二十九年“是吾與爾爲篡也”。此外,“與”的賓語可以省略,如莊公四年“無時焉可與通”,僖公二十一年“里克知其不可與謀”。也可以前置於“與”,如宣公十五年“吾孰與處于此”。“與”還可與副詞“相”構成複音詞“相與”。

c.“及”所引進的對象有兩類,分別是動作行爲的聯合對象和對抗對象,前者數量較多。“與”除了引入聯合、對抗對象之外,還可引入比較對象,同樣是聯合對象數量最多,後兩項數量都較少。

d.與“及”字結構搭配的謂語動詞絕大部分和征伐、盟誓、約定、會見有關,如“盟”、“遇”、“會”、“平”、“入”、“來”、“伐”、“狩”、“圍”、“救”、“敗”、“戰”等。“與”字結構所能搭配的謂語則更多樣,除了上面提到的這些,還有一些具體的動作動詞,如“語”、“謀”、“慮”、“立”、“博”等,這是“及”字結構所沒有的。

2)作連詞:

a.“及”連接的前後項都是名詞性的,且均爲人名、地名等專有名詞,僅一例“雉門及兩觀”看似普通名詞,實際上也指魯國一個特定的地點,亦當算作專有名詞。“與”連接的前後項也都是名詞性的,但不盡是專有名詞,昭公二十五年“簞食與四脡脯”、“其禮與其辭”兩例連接的是普通名詞。

b.11例“A及B”結構除了一例作主語,其餘皆作賓語。16例“A與B”結構中有11例作主語,僅5例作賓語。

周生亞先生(1989)對作爲並列連詞的“及”、“與”的異同分析得甚爲詳細,他將二者語法、語義的區別概括爲六個方面:1)“與”主要連接名詞性結構,而“及”可連接動詞性結構和主謂結構;2)“與”構成的並列詞組可以做判斷句的謂語,而“及”字不能;3)“與”、“及”所連接的詞或詞組,彼此關係不同,“及”所連接的並列項在內容上有主從,在時間上有先後,在空間上有表裏遠近,在程度上有深淺大小;4)“與”連接的並列項以雙項爲常,而“及”也可連接多項;5)“及”在多個並列項中的位置取決於“及”的作用;6)連接兩個表示選擇比較範圍的並列項,用“與”不用“及”。周先生提出的區別,蔣宗許先生(1990)認爲有些不能成立,如一、二、四條,並且逐一舉了很多反例。由於《公羊傳》中的“及”和“與”不涉及這幾條的內容,我們在此暫不討論。

在此要進一步考察的是周先生提到的第三條,即“及”所連接的前後項的語義關係。他討論的是作連詞的“及”,但對於介詞“及”,也有同樣的問題,這也是許多前輩學者關注過的。

在隱公元年傳文中,公羊氏認爲“及”有汲汲欲之之義,即主動與他者結合。除此以外,另還有幾處解釋“及”的用法。桓公二年:“及者何?累也。”文公九年:“曷爲不言及成風?成風尊也。”昭公五年:“其言及防兹來奔何?不以私邑累公邑也。”哀公三年:“何以不言及?敵也。”綜合這些闡釋,可推知公羊氏的觀點是雙方匹敵、同樣尊貴的情況,不能用“及”來連接,“及”所連接的前項當是主體,是尊貴的一方,而後項當是地位較低、附屬的一方。

《穀梁傳》也有多處解釋《春秋》中“及”的意義。隱公元年《經》:“公及邾儀父盟于眜。”《傳》:“及者何?內爲志焉爾。”桓公十三年《經》:“及齊侯、衛侯、燕人戰。”《傳》:“其言及者,由內及之也。”宣公十一年《經》:“晉侯會狄于欑函。”《傳》:“不言及,外狄。”襄公二十一年《經》:“邾庶其以漆、閭丘來奔。”《傳》:“漆、閭丘不言及,小大敵也。”哀公三年《經》:“桓宮、僖宮災。”《傳》:“言及,則祖有尊卑,由我言之,則一也。”穀梁家除了認爲“及”有體現尊卑的意義之外,還認爲“及”表示願望由己方發出,主動與他方聯合。

這種說法有一定的道理。“及”本是義爲“追及”的動詞,表示A趕上、靠近B,或A發出的動作延及B,則A必然是動作的主動者。介詞和連詞“及”也會帶上這樣的語義特點,所連接的前後兩項,可能有先後、遠近、主從等的區別。這也是經學家通常認爲“A及B盟”或“A及B戰”表示A爲盟誓、征伐主體而B爲跟從者或對象的原因。

但另外的事實是,《春秋》中全用“及”而《公羊傳》中全用“與”,此二詞經常在同一事件中互見,經文中的“A及B盟/戰”,到了傳文中,就成了“A與B盟/戰”,沒有證據能證明這樣的改變造成了傳文與經文意義的不同。作介詞的時候,A是主語,是動作的發出者,B是介詞賓語,是動作的偕同或被動接受者,這時A、B固然有主從之分,但這並不是因爲A尊貴而B卑微。而且同一事件,經文用“及”而傳文用“與”,如果說“及”連接的前後項是不平等的,則“與”連接的前後項也是不平等的,這又違反了“與”的語義。

作連詞的時候,“及”所連接的11例中有9例是地名,從文中看不出尊卑主次之別,其餘二例分別是“莒及郯”和“赤狄甲氏及留吁”,也沒有公羊氏所說的尊卑次序。而“與”所連接的,却未必沒有尊卑主次順序,如“莊公馮與左師勃”、“孟氏與叔孫氏”,前者地位都較後者爲高,說明“與”連接的兩項,也並非完全平等、匹敵。蔣宗許先生(1990)認爲“由於漢語的表達習慣,通常是先尊後卑、先君後臣、先主後從、先大後小、先內後外等原因,‘與’所連接的前後項同樣不能掉換……我們切忌把表達習慣所形成的主從關係硬派在連詞‘及’的特點上”。此看法十分有見地。至少從《春秋》和《公羊傳》來看,“及”和“與”所能連接的前後項並沒有顯著的尊卑、內外區別。

句法、語義方面的區別無法完滿地解釋文獻中諸多的用例,我們認爲,“及”與“與”的區別,更多的是作經者與作傳者的語言選擇問題,和時代以及方言有關。大西克也先生(1998)通過調查睡虎地秦簡、放馬灘秦簡和包山楚簡、馬王堆帛書、銀雀山漢簡等出土文獻資料,發現秦簡的並列連詞基本上都用“及”,介詞都用“與”,楚簡則無一例外地連詞都用“與”,而楚帛書既有“及”和“與”交替使用的情況,也有衹用“與”的情況。銀雀山漢簡的內容與齊國有密切關係,其中大部分先秦古籍並列連詞衹用“與”,衹有《守法守令等十三篇》“及”、“與”互用,且“及”的數量多於“與”。據大西先生分析,這部分內容可能來自秦人著作,而非齊人手筆。他的結論是,並列連詞“及”屬戰國時代秦地語言,而“與”屬六國語言,漢代語言受秦語言影響,產生了“及”、“與”分工的趨勢。周守晉先生(2005:162)根據對出土文獻的研究,對大西先生的觀點進行了修正,他認爲:“說連詞‘及’是秦語裏的方言詞,材料上遇到不少障礙。”一方面,《睡虎地秦簡》中就有連詞用“與”的現象,另一方面,屬於晉國的《侯馬盟書》中也有不少連詞“及”。由此他認爲二者的差異是“實詞虛化、詞彙興替交替發展過程中形成的現象”,“與”的語法化發生得比“及”早,在戰國晚期,它們的語法化均已完成,因此產生競爭,而後又形成“與”作介詞而“及”作連詞的分工。

參照《公羊傳》來看,《春秋》是春秋時期魯史舊聞,並沒有秦地方言的因素,但皆用“及”,因此大西先生的“方言說”並不能完全被印證。《公羊傳》出自戰國至漢初的齊人公羊氏,皆用“與”,則與大西先生的結論相符。另外,《春秋》中的“及”和《公羊傳》中的“與”作介詞和連詞的數量相當,從《春秋》比《公羊傳》時代早數百年這點來看,似可以說“及”的語法化發生得比“與”早,這也與周守晉先生的觀點有扞格。我們在此衹能認爲,“及”和“與”的分布區別主要來源於春秋時期魯語和戰國至漢時期齊語的區別,造成這種區別的,既有時代因素,亦有地域因素。

【注释】

[1]“如”表示由於文例過多,限於篇幅,僅舉數例。不注“如”者,表示羅列全部文例。

[2]動作的終點、目的,以及起點、來源,也可能是地點(方位)詞或者時間詞,我們在上文已將其歸爲“地點/時間”類,因此在此不重複統計。

[3]“夷狄”和“中國”既可指地理上少數民族與華夏民族所分布的地區,也可指生活於這些地區的民族和人群,還可指這些地區的民族所抱有的生活方式和價值觀念。在這個文例中,作傳者褒揚赤狄璐氏:“璐子之爲善也,躬足以亡爾。……離于夷狄,而未能合于中國。”何休注:“疾夷狄之俗而去離之,故稱子;未能與中國合同禮義相親比也,故猶繫赤狄。”可知這裏“夷狄”和“中國”所指皆就禮義習俗而言,故而不將其歸入引進地點一類。

[4]杉田先生在文章開頭說明道:“在古代漢語中,‘于、於、乎’是具有共同性質的介詞,此處暫且不論它們的區別,將之統稱爲‘于’字。”

[5]這個用例不同於其他的被動句。“介”爲隨從人員、副手,“歸父……反命于介”義爲“歸父讓隨從人員回國復命”,在此“介”是“反命”的施事,但歸父並非“反命”的受事。這種語義關係的句子很罕見,難以歸類,姑置於此。宣公十八年還有一例“反命乎介”,同理歸入“乎”的4)b用法。

[6]王力先生此處把“於”字結構稱爲“處所狀語”,但一般來說,“狀語是位於謂詞前或主謂前起修飾作用的成分”(楊伯峻、何樂士1992:55),位於謂詞之後的應當被稱爲補語。

[7]“祭”、“娶”等,既可指祭祀、嫁娶的場合,也可指祭祀、嫁娶的時候,但因“於……焉”結構是表示時間的典型結構,故而在此將這類詞歸於表示時間的詞。

[8]何休注:“據高子來盟,魯無君,不稱使,不從王者大夫稱使者,實晉郤克爲主,經先晉,傳舉郤克,是也。”與高子來盟相比較,可見何休認爲“君使乎大夫”中“君”是施事者。楊樹達先生《〈公羊傳〉“君不使乎大夫”解》認爲此解誤,“君”當指齊傾公,“大夫”謂逄丑父,傾公一再爲逄丑父所使,所謂君使乎大夫也,“使”謂爲人所使。亦即,他認爲“大夫”是施事者,恰與何休相反。但楊先生的說法亦可商榷。如果按照這個理解,傳文似與經文有脫節。我們認爲此處並非齊侯使國佐,也非傾公被逄丑父使,而是齊侯使國佐來與郤克等大夫盟,這是君、臣不對等,因此說“君不使乎大夫”,即國君不應當出使到大夫那裏去,這裏的“乎”仍然是引進對象的。

[9]何休注:“是王法行於諸侯,雖得正,非義之高者也。”此二句指父之道行於子之事,天子之道行於諸侯之事。“子”、“諸侯”都是道所行的對象。

[10]《春秋》莊公八年:“師及齊師圍成,成降于齊師。”成國軍隊向魯國與齊國軍隊投降,因此傳文中“降吾師”指的是“向吾師投降”。

[11]此表的數據以阮元校《十三經注疏本》爲底本統計。如第175、176頁腳注所示,有三處“于”、“於”在不同版本中有異文,根據目前所見文獻,無法確定哪一個是正字,因此我們皆按照阮元本文字來統計。

[12]阮元《校勘記》指出前一“於”“閩監、毛本同,唐石經、鄂本作‘于’”,後一“于”“唐石經、鄂本、閩監本同,毛本‘于’改‘於’”。可見在各種版本中,唐石經和鄂本皆作“于”,毛本皆作“於”,此二詞在此並無句法、語義的區別。

[13]阮元《校勘記》:“唐石經、鄂本同,閩監、毛本‘于’作‘於’,是也。”同上一句一樣,這裏的“于”、“於”沒有句法、語義的區別。

[14]這句是爲了解釋《春秋》“宋人以齊人、衛人、蔡人、陳人伐鄭”中“以”的意思。經文中的“以”引進的是帶領、協同的對象,因此我們將傳文中的此例也歸於此。值得注意的是,《春秋》經文中這種用法的介詞“以”出現頻率特別高,主要用於某人或某國率領其他人或其他國家進行戰爭的情況,這顯然與《春秋》的記敘內容有關。

[15]傳文作“以吾愛與夷,則不若愛女。”這是宋宣公對宋繆公說的話,要表達的意思是他愛與夷甚於繆公,但作爲社稷宗廟主,則繆公比與夷更合適。若根據原文,則是愛繆公甚於與夷,非宣公之義。因此王引之《經義述聞》卷二四“以吾愛與夷則不若愛女”條認爲:“‘與夷’字、‘女’字當是上下互訛,尋文究理,蓋本作‘以吾愛女,則不若愛與夷。’”其說甚是。我們在正文中不擅改原文,但於此出校。

[16]何休注:“猶曰以彼物來置我前。”可見“以”是被省略的賓語“彼物”的介詞。《春秋公羊傳詞典》將“以來”單獨列爲一個詞條,釋爲“從來”,是斷句有誤,且不習於上下文。

[17]何休注:“以爲大卑。”可見是“以之爲大卑”的省略。《春秋公羊傳詞典》等釋“以”爲“已”,爲“甚、太”之義,文固可通,但無文獻證明,此不取。

[18]《公羊傳》上文:“夫人固在齊矣,其言孫于齊何?念母也。”何休注:“禮練祭取法存君,夫人當首祭事,時莊公練祭,念母而迎之,當書‘迎’反書‘孫’者,明不宜也。”徐彦疏:“言夫人當爲首而營其祭事也。”據此,“念母以首事”指莊公在練祭時思念母親,是爲了讓母親在此時主持祭事,正如“正月以存君”的意思是書正月是爲了存問君父。因此我們在此將此二“以”皆視爲連詞。《春秋公羊傳詞典》將前一“以”歸入綴於狀語與謂語中心詞之間的連詞,後一“以”歸入表原因的介詞,都不甚確切。

[19]何休注:“謙自比齊下執事,言以羞及君。”如果將“執事”理解爲自稱,則“執事以羞”是“主語+以+謂語”的形式,無論“以”作爲介詞,還是連詞,皆扞格難通。孔廣森《通義》認爲:“不敢斥齊侯,謙言爲齊執事之羞。”亦即“執事”是對齊侯的尊稱,此說法更符合語言事實。《左傳》僖公二十六年:“寡君聞君親舉玉趾,將辱於敝邑,使下臣犒執事。”杜預注亦云:“言執事,不敢斥尊。”如此理解,則“執事以羞”恐爲倒裝句,即“以羞執事”,即使齊侯蒙羞。因此我們將“失守魯國之社稷,執事以羞”中的“以”歸入表示順承的連詞。黄侃手批《白文十三經》斷句爲“失守魯國之社稷、執事,以羞”,恐誤。《春秋公羊傳詞典》將此“以”釋爲動詞“使用、使”,亦不確。

[20]《春秋》桓公十八年:“公夫人姜氏遂如齊。”阮元《校勘記》:“鄂本‘公’下有‘與’字,是也,《左》《穀》皆有‘與’。”但唐石經《穀梁傳》亦無“與”字。徐蕭斧先生(1981)認爲,案《春秋》用例,此處或奪“及”字,或“及”字訛爲“公”字,各本有“與”字者,疑是後人誤補。此說是。

[21]由於《公羊傳》中的“及”都是與經文相關的,沒有其獨立的句法、語義特點,所以我們在此比較的是《春秋》中的“及”和《公羊傳》中的“與”。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。