第四节 亲知命名的社会建构性质

在亲知命名中,命名者并不需要对命名对象进行说明,但是,命名者必须通过某种方式让交流者知道他将要命名的对象。在类似于“这个孩子叫亚里士多德”这种命名方式中,命名者使用“这”这个被罗素称为逻辑专名的词语。除了使用这种言语方式,在亲知命名中,命名者也可以使用非言语方式来让交流者知道命名的对象,例如命名者用手指指着命名对象,说“他叫亚里士多德”。下面我们将要分别论述在亲知命名中,以“这”、“那”为代表的言语策略和以手指策略为代表的非言语策略的社会建构性质,以说明亲知命名并不是一种单一的给命名对象贴上标签的行为,而是需要交流者的共同建构。

一、非言语策略的社会建构性质

在上例中,如果亚里士多德的父亲用手指去指点命名对象,参加命名仪式的亲友必须理解亚里士多德的父亲使用手指是想向他们表明,他用手指指向的这个方向有一个他希望他们注意的对象。而对于亚里士多德的父亲来说,他也必须能够判断,他用手指的方式能够吸引参加命名仪式的亲友的注意,并且参加命名仪式的亲友能够成功地辨认他要指认的对象,并将这个对象和“亚里士多德”这个名称关联起来。

1.手指策略的元交流性质

参加命名仪式的亲友是如何判断亚里士多德的父亲用手指是想向他们表明,其用手指指向的这个方向有一个他希望亲友们注意的对象,而不是因为他突然想让手指放松一下或者是别的。要说明这个问题,又要排除语言和文化等符号系统表意的干扰,一个很好的例子是在言语习得之前的婴儿与成人之间的交流的情景。

在婴儿尚未习得语言的时候,成人常常用手指策略来与婴儿交流,帮助他们习得语言。例如,成人常常用手指指向一个物品,告诉婴儿这是桌子,那个是奶瓶。成人依靠手指策略的辅助告诉孩子各种物品的名称的时候,婴儿是如何判断成人要他注意的对象的,而成人又是如何相信婴儿已经注意到了这个对象的。这是一个理论重点,因为这一点构成他们之间进行交流的基础。

在现代心理学中,“前言语阶段”(prespeech stage)是一个重要的研究领域,主要是研究婴儿在掌握语言之前的言语发生的准备阶段的行为,以了解婴儿言语发生的过程和规律。手指策略(pointing)是前言语交流一个重要外在表现,在人际交流过程中扮演着特殊而重要的角色,发挥着有效的指代性功能。因此,人们围绕婴儿期这一行为的发生发展问题展开了一系列广泛而深入的研究,使其成为一个相对的热点问题,如Bates,1976;Snyder,1975;Kuhl,1986;Aslin,Pisoni & Jusezyk,1983。

传统观点认为,指示动作是够物姿态的一种,是建立在最初的抓握图式基础上、指向超出够物范围的物体的动作。贝茨等人[7]认为,婴儿9个月时的呈示、给予行为是前言语交流指代性的最初体现,是指示行为的必不可少的先兆。而汉南就指示动作的起源问题进行了追踪研究,发现婴儿出生后第9周就出现了类似于指示动作的姿势。[8]

作为一种特殊符号,手指策略在符号学中也是一个有趣的论题,皮尔士曾对此专门加以讨论。皮尔士说,“符号什么也未指称,它只是说‘在那儿! ’它吸引住我们的眼睛,迫使它朝向物体并停留在那儿。指示代词和关系代词几乎是纯符号,它们指示事物而不描述之;几何图形上的字母亦然。”(皮尔士,1960:36)皮尔士将手指符号与语言中的指示词当作具有同一符号学功能的记号。

在前人研究成果的基础上,我们可以从符号学的角度分析手指策略的表意机制。

从符号的角度来看,婴儿的手指策略经历一个从本能动作变为前能指,最终演变为能指的过程。在这个过程中,主体之间的元交流对符号的建构起到了关键作用。本书所说的元交流,是指交流的发生和发展必须建立在人与人之间。人类共同的生理基础构成了交流发生所必需的象征要素:所有的符号的象征性都建立在一个人是另一个人的象征的基础之上,而对元交流的强调就是对主体之间的相互作用的强调。

无论是辩证唯物主义反映论,还是皮亚杰的发生认识论,都认为认识既不起源于主体,也不起源于客体,而是发生发展于主体客体相互作用的基础上。我们同意上述观点,但同时认为,对于认识的产生和发展来讲,除了以上的条件之外,主体之间的交流是不可缺少的。在研究史上,“狼孩”、“猪孩”的发现说明,个体与客观事物的相互作用是不足以让个体发展出具有“人”的认识能力和交流能力的。因此,当我们坚持把实践作为认识的基础和来源的时候,应该把实践理解为不仅是主客体之间的互动实践,还要包括主体之间的互动实践。

在前言语阶段,婴儿还不具备有成人的认识能力和交流能力,但是,婴儿与成人的非言语交流之所以可能,并在这种交流中逐渐习得语言系统,就与元交流有关。我们以手指策略的形成为例来说明元交流如何促成能指符号的产生。

婴儿本身具有与成人类似的各种肢体动作经验,这是因为婴儿具有同样的生理构造。所以,像用手指触摸物体这种肢体动作是不需要习得的。在这一动作的反复实践中,婴儿逐渐建立了一种用胳膊、手腕、手掌等各个部分配合而形成的一种伸拿动作的体验。正如啄木鸟用鸟喙获取地上食物的本能一样,婴儿逐渐习得关于用手获取物品是最直接的手段也是一种生物本能。婴儿在伸拿的反复实践中,得到用手抓取物品成功和不成功的各种经验,进而体会到伸拿姿势是抓取物品之前的一种姿态。在与成人的交流中,成人在婴儿作出抓取姿态时帮助他取得物品,婴儿就会体会到伸拿与向别人表达指向物品之间的联系,当成人作出相同的动作,婴儿也能认知到成人的伸拿与随后的抓取物品之间的联系。

因此,在以上所述的这个手指策略发展过程中,最重要的基础是在没有任何先行符号表达的情况下,成人能体会到婴儿的各种动作的体验,而之所以能体验,是因为成人与婴儿具有相同的生理基础。

因此,韩礼德说,这里具有一个“带有普遍意义的原理:婴儿天生是人”[9]。婴儿具有同成人一样的生物属性,构成相互理解和所有表意策略的基础。对于成人来说,从一开始就将婴儿当作人类社会的一员进行交流。在成人和婴儿的反复交流中手指的指向与被指物体之间的关联会逐渐发展成具有能指和所指意义的交流手段。因为元交流这一基础,“动作通过互相交往而转变为手势”[10]。

2.前言语时期其他的非言语策略

虽然婴儿习得各种动作的交流意义的具体程序和细节可能有很大不同,个体之间也会有很大的差异,但是他们的原理是一致的:所有的肢体动作、面部表情、发出的声音之所以能够逐渐演变成一种与同类交流过程中使用的能指,是因为这些动作表情和声音对交流双方来说具有共同的生理体验基础。例如,婴儿出生后会哭叫。一旦婴儿哭叫,成人会判断孩子可能有饥饿或者疼痛等方面的不适。婴儿的哭叫并不是有意识的交流。但是,成人会将哭叫当作传达婴儿生理痛苦的表征。这种理解的正确性是基于哭叫是任何人类成员所具有的生理本能。成人基于自己的体验,自然能够判断哭通常是生理痛苦的本能反应。基于同样的道理,成人能够判断婴儿的面部表情,发出的声音和各种肢体动作所反映的涵义。

我们将这种基于共同的生理特征的单方面的交流称为前交流。前交流是一种单向交流,其特征是婴儿无意识的表达,成人有意义的理解。因为婴儿并不具有主动交流的能力和意愿,仅仅是成人依靠对生理基础的了解而理解其中的相关信息。同样,婴儿也依赖自己的生理体验来理解成人的各种行为所传达的信息。

在婴儿与成人利用前交流手段进行理解的过程中,一些前交流手段发展成为双向交流手段,在这个符号化过程中,转喻机制发挥着重要作用。例如婴儿在进食的时候,嘴唇会有“啧啧”的声音,这种声音并不是有意发出的,因而不具有表意的目的。但是,这种声音和发出声音的场景对于具有相同听觉的成人和婴儿来说,都是熟悉的。这些经双方辨认是相同的声音就是一种前能指。如果成人有意的模仿这种声音,婴儿就能辨认出成人发出的声音和自己在进食的时候发出的声音是相似的。从而将成人发出的声音与进食的场景关联起来。成人会在最相关的情景中更多地使用这种声音,比如在婴儿饥饿和进食的时候。随着相关的情景中相关的前能指越来越多,也越来越细化,他们就逐渐转变为一种交流手段。当成人在向婴儿表示要给他进食的时候,发出这种啧啧的声音,婴儿就能理解成人的意思。所以,从一开始,能指就必须是交流双方共同建构的。

用图像、索引和象征关系来分析这个例子,我们能更清楚地看到“啧啧”的表意机制和成人语言的表意机制是一样的。对于婴儿来说,在正常饮食的时候常常发出类似“啧啧”的声音。这种类似语音“啧啧”的声音(我们称之为前能指)与饮食(我们称之为前所指)之间的关系是一种索引关系。因为这两者之间存在着一种直接的因果或临近性的联系,使前能指能够指示或索引前所指的存在。正如我们看见烟雾就能想到火的存在,我们听到类似的“啧啧”的声音就能想到饮食的存在。

当成人用“啧啧”的语音模拟婴儿在饮食上发出的类似声音时,我们称这两种声音为图画关系。图像符号的符形是用肖似的方式来表征对象的。而成人发出“啧啧”语音的目的是让婴儿的听觉上听到类似在自己进食时所发出的声音,因而“啧啧”的语音与婴儿进食时发出的类似声音是图画关系。

而婴儿和成人双方用“啧啧”的语音去指称饮食时,两者是一种象征关系。象征符号的符号形体与符号对象之间没有肖似性或因果相承的关系,它们的表征方式仅仅建立在主体之间约定的基础之上。对于成人和婴儿双方来说,“啧啧”的语音与饮食并没有肖似性或因果相承的关系,而只是在交流中的一种约定。他们可以通过其他不同的约定——例如用勺子敲打奶瓶——来表示饮食。

从以上分析可以看出表意过程的三个特性,其一,无论是用“啧啧”声还是敲打奶瓶发出的声音来指称饮食,形式和内容的关系要能反映事物的属性。而这里的“反映”是需要借助于主体的生物体验的。如艾柯所述:语词由于为了在其起源上得到解释往往要求退回到视觉、听觉、触觉和嗅觉的经验。[11]这是符号表意过程中的索引阶段所表现出来的特性。

其二,表意机制建立在具有相同的生物性之上的。上面所谓对事实的反映,实际上是指主体与客体之间的关系,而这两者之间的关系作为象征的必要条件,也以主体和主体之间具有相同生物基础为前提的。因为只有交流双方对客观事物具有同样的“反应”,才能具备在两者之间形成相同的形式与内容之间的关系的基础。也只有在这种情况下,“感知亦是一种推定过程,是心智中符号过程的发源地”[12]。这是符号表意过程中的图像阶段所表现出来的特性。

其三,表意机制建立在交流主体与所反映的客体之间的反复实践的基础之上。只有前所指-前能指-能指三者在主体的交流需求中反复实践,才能最终确定能指——(前)所指之间的契约关系。

在上述的这个符号化过程中,作为前能指的身姿、表情、声音等都经历一个自发动作到工具性动作,再经历一个从工具化到仪式化的过程。伸手获取是一种本能,或者说是人与外界交互过程中被迫习得的,在经过实践后,某些行为被固定下来作为实现某种功能的标准化的东西。例如对于人来说拿东西用上肢比用下肢方便得多,而对于某些动物则是用嘴。因此,对于人来说,用手拿东西就是一个标准化姿态。姿态标准化之后就为仪式化做好了准备。经过一段时间的主体之间的交流,某些姿态成为集体的标准,从而为形成集体的认知做好准备。在反复的实践中,这种标准化姿态成为作为集体的主体辨认某种情景的符号,从而逐渐过渡到仪式化,也就成为了符号。

总结以上在前语言时期非言语策略产生的社会建构基础,可以得出这样的结论:

(1)在认知的发生发展过程中,个体与环境的相互作用与个体之间的相互作用自动调节在一起,从而使主客体特征与主体之间的特征构成“协同性系统”的一种特征。

(2)主客体适应的过程中,既依靠不断的内部协调,同样也依靠通过交流所获得的社会的主体之间的信息。

(3)认知关系的建立,或者更广泛地说,认识论关系的建立,既不是由于外物的一种简单复本,也不是由于主体内部预成结构的独自显现,而是包括主体和外部世界,尤其是主体与主体之间的在连续不断的相互作用中逐渐建立起来的一套结构。

总的来说,对于认识论的发展来讲,社会建构论的一个重要贡献就是它没有忽略一个重要事实,即婴儿从一出生就生活在社会环境之中,我们不能离开人的社会性去研究人的认识。

3.成人的非语言策略的表意性质

在上一节中,我们主要考察的是前言语时期的非言语策略的表意机制,目的是为了说明元交流是一切表意符号的基础,即使在没有习得语言系统的情况下,元交流机制也能建立表意机制。在本小节中,我们要分析成人的非言语策略的表意机制,目的是为了说明元交流性质的普遍性:即使在已经习得语言系统的情况下,非言语策略仍然是重要的表意手段,从而为说明言语策略和非言语策略都具有相同的社会建构性质奠定基础。

传统观点认为,体态语不是符号,属副语言研究范畴[13]。Ross(1974)所进行的研究表明:在交际中通过语言代码所传递的信息仅占35%,而通过非语言代码(体态语是最重要的非语言代码之一)所传达的信息高达65%。这说明交际是一种多符号体系参与的行为,而体态语是一种非常重要的交际符号。

关于非言语策略何以具有表意性质,现有理论通常认为是通过某种文化规约或者是社会的约定俗成。例如,索绪尔在论及符号的任意性问题时曾说:“事实上,一个社会所接受的任何表达手段,原则上都是以集体习惯,或者同样可以说,以约定俗成为基础的。例如那些往往带有某种自然表情的礼节符号(试想汉人从前用三跪九叩拜见他们的皇帝)也仍然是依照一种规矩给定下来。”[14]这样的解释似乎已经比较充分了,它可以帮助我们说明许多具有表意功能的非语言符号是如何被约定而有意义的,例如,在英语国家,用食指和中指做V字形状,表示成功。因为在这个手势中,V代表Victory。V字手势在这个约定中作为能指而具有了符号的表意功能。

但是,在日常交际中,我们很多的非言语的交流方式是随意的,没有明显的规约痕迹,而它们仍然是有效的交流手段,并且它们的数量不可胜数,人们使用它们进行信息交流毫不费力。

例如,在餐桌上,约翰想拿玛丽旁边的食盐,他不必用语言告诉玛丽自己的意图而请玛丽将食盐递过来,也不必起身去拿。约翰只需要伸手向食盐的方向作伸拿状,如果这个动作引起玛丽的注意,玛丽就会明白他的意思而帮他递过食盐。

伸拿的动作是随意的,对于上肢伸出的长短,肘部的曲直,手掌的姿势和手部的形状都没有具体要求,也就是说这个姿势没有一个明显的特征可以固化为能指,也没有哪一种文化特别地将其约定为一个肢体符号,但是,这样的肢体符号却是我们在交流中经常使用的非言语策略。又如,在电影院的座位上,如果你起身朝向走廊的那一边,那么旁边的人就知道你期望他给你让出一些空间方便通过。日常交流中,这种交流方式很多,从这种非言语的策略中得到的信息与我们从语言中得到的信息几乎一样多。

非言语策略的使用如此频繁而有效,使我们有理由相信它们本身就是一种正常的交流和表意的方式,而很难把它们当作一种辅助的交流手段。而它们之所以是成功的交流手段,是因为所有的表意都是以元交流为基础的。

本节的例证是要说明,通过非言语策略进行交流并不是婴儿在没有习得语言系统之前不得已的交流方式,也不是成人交流中微不足道的补充,而是一个充分而有效的交流手段,起作用的基础是元交流。在下一节中,我们着重分析元交流的社会建构性质。

4.元交流的社会建构性质

元交流是以上非言语策略表意的基础。所谓元交流,是指主体与主体之间的同类性构成了一切交流的基础。虽然个体的生物特征本质上是物质的,而交流本质上是社会的,但是这种社会性是以主体的物质性为基础发展而来的。

生物特征和个体体验虽然存在于个体,但是对于人类的存在来说,它们本质上却是一种社会现象。它们作为社会存在的价值远远高于作为个体的存在价值。也就是说,个体的生理体验的真正价值在于它能使个体的存在变成一种个体之间的存在,任何一种个体内部的或者是面向外部刺激的体验构成个体之间交流的基础。

这种零散的个体经验在社会语境中成为个体之间互动的基础。个体的内在经验是作为一种社会存在而具有人类社会的意义的,作为个人的生物属性和心理体验因而也就成为了人的社会性意义的基础。因此,从人的社会本质来看,其生理体验就是社会性的基础,是将个体建构为社会一员的必要因素。

从根本上说,无论是手指策略还是其他的各种从前能指演变为能指的动作、表情或声音,其具有交流表意功能的最基本前提是因为双方共同的生理属性,从而为所有的体验作为一个既是个体的又是社会的存在建构了基础,也就是说,任何一个能指最终作为相互之间进行交流的一个象征性的符号,其本质上是因为交流主体都是既是一个个体的存在,又是一个个体之间的存在,一种社会的存在。因此,所有的象征最终都起源于一个人是另一个人的象征,它构成了所有交流和话语的根本基础。

二、言语策略的社会建构性质

无论是言语策略还是非言语策略,都是人们用来表意的有效手段,因此,言语策略与非言语策略具有同样的表意机制。

非言语策略与言语策略的主要区别有两点:其一,在言语策略中,能指是声音,而在非言语策略,能指是肢体动作、面部表情等。其二,非言语策略一般并不成系统,而言语策略形成了语言系统。从社会建构论的角度来看,这两点区别是否会决定它们具有不同的表意机制呢?关于第一点,声音能指的建构和手指策略等非言语能指的建构,并无本质区别。我们举一个例子来加上说明。

假设一个人的手指被石头砸到,会因为疼痛而发出“哎哟”的声音。这种声音和情景紧密相关,因为在这种情况下,任何人都会将“哎哟”这种声音和一种疼痛的心理关联起来。“哎哟”这种声音就构成了前能指,其所指是交流者能感受到的疼痛。之所以能够形成这种前能指和前所指的链条,完全是因为人同此心,心同此理,是依赖人与人之间的共有的生理基础以及共享的物质环境。当石头砸在手上的时候,在相同情景下所引发的这种疼痛感让身体自然地引发出一种声音,而在同一个物种的个体之间,这种声音具有类似的特征,足以让个体将它们归为一类,与其他的声音区分开来。这种声音之所以具有类似的特征,是因为为我们身体上的各部分生理构造(尤其是发音器官的构造)和在共同的生理基础以及大致相同的生存环境中形成的心理机制存在相似的特征。所以在语言系统形成之前,先民和婴儿用以交流的符号(包括手势、书写记号、声音等)都是依赖这种因同物种而形成的自然“表达方式”构成我们相互理解的基础。在这种表达方式中,内容层面和表达层面是直接对应的,是韩礼德所说的原始语言。[15]

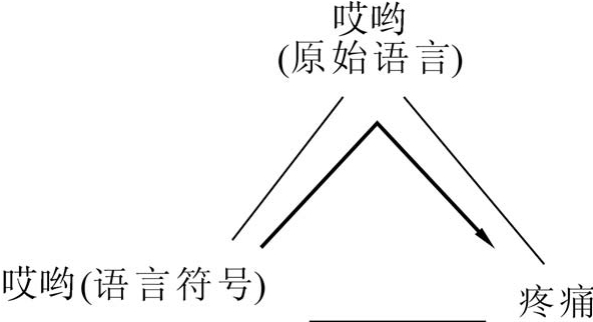

在原始语言的反复使用之中,一些能指和所指的联系越来越紧密,使得能指的符号特征越来越固定,越来越容易识别,当它们在使用的方便之路上越走越远的时候,离共同的基础之上自然而发的符号特征就越来越远。它们就逐渐成为同物种个体之间拥有的共同的东西,具备成为人们的所指对象的条件。例如,当我们说:“小孩突然哎哟了一声。”这里的“哎哟”和原始语言中的“哎哟”具有不同的性质。原始语言中的哎哟是自然而发,天生的就是和生理的“疼痛”联系在一起。而该例句中“哎哟”指的是一种声音,一种我们都能辨认的声音,这种声音在原始语言中表示“疼痛”,而在该例句中表示这种因疼痛而发的声音。用图像、索引和象征三种关系来分析,则是:

图14 “哎哟”——从原始语言到语言符号

因此,原始语言中的能指在该例句中成为所指。而这种所指在该例句所代表的语言更底层的一种原始语言中是一种能指。在韩礼德的语言学理论中,该例句所代表的是一种成人具有的自然语言,具备词汇语法的语言,是先民和婴儿在交流实践中逐渐发展和习得的一种交流系统。它们与原始语言的区别在于,在能指和符号之外的所指之间有一层词汇语法。在上例“小孩突然哎哟了一声”这句话中,我们就能辨认“哎哟”是动词,表示“发出哎哟的声音”,在句中做谓语,而在原始语言中的“哎哟”是不具备系统性质的,与所指之间存在自然的联系。而当进入成人的自然语言之后,我们就不在有纯粹的指称了。虽然我们循着人类语言的本能,用自然语言的符号试图进行指称行为,但实际上,这种指称只是对原始指称的无限接近。因此,在语言策略中,语言符号和对象之间的联系也经历了一个转喻象征的过程。语言符号系统是一个巨大的转喻象征系统。

再回到成人通过手指策略引导孩子习得名称和语言的情况,这种手势表意交流虽然是为了辅助婴儿习得语言系统,但是其本身就是一种交流,并不是说名称能代替孩子对该物品的认知,而是通过这种声音和手指的配合,语音最终会取代手指,成为一种主要的能指。最终语言系统成为独立的表意系统也是基于同样的机制,也是因为人与人之间的一种元交流。因此,我们不能将婴儿获得语言的过程理解为一种简单的语言的灌输的过程。

以上分析了言语策略和非言语策略的社会建构性质,我们要论述的是,用语言和用非语言进行交流,其基础是一致的。语义系统是意义的语言学模式,没有必要坚持说它是最重要的一个。归根结底,语言与实在之间的关系同样是通过语言使用者之间的交流建立起来的。

三、“这”、“那”的社会建构性质

为了说明亲知命名的社会建构过程,除了分析手指策略等非言语策略的社会建构性质,还必须分析“这”、“那”这两个词的社会建构性质。原因有二,其一是在亲知命名中,“这”、“那”是指示命名对象的典型的手段。在上面“这个孩子叫亚里士多德”这个亲知命名情景中,命名之所以得以成功进行,是因为参加命名仪式的人知道这位父亲所说的“这个孩子”指的是哪个孩子。“这”和“那”在不同场合可以指称不同事物。这位父亲在命名中是如何保证亲友们听到“这个孩子”时将其指称对象理解为这位父亲要指称的对象的?(设想现场有很多孩子。)显然,问题的关键是“这”这个词是如何成功地在交流中起到指称作用的。关于这个问题的答案,克里普克的回答是语言中的约定加上其使用时的语境特征决定了其成功的使用[16]。可见,克里普克回答的关键是使用的语境特征。可是,关于语境具体是如何起作用的,他并没有回答。

第二个原因是,“这”、“那”本身被认为是最为典型的专名。例如,在罗素的专名理论中,“这”、“那”就具有这种特殊的地位。罗素在讨论专名与摹状词的区别的时候,认为一个真正的逻辑专名必须满足以下三个条件:(1)没有涵义;(2)必有所指;(3)能亲知其所指。交流者只能通过与说话者一起辨认才能成功地实现它的指称,真正的专名无法和现场对象分开。因此,逻辑专名是最为纯粹的指称。在罗素看来:“人们确实把以下这些词当作逻辑专名来使用,即‘这个’和‘那个’这些词,人们可以把‘这’当作他们此时亲知的一个个别的名称。我们说‘这是白的’,如果你同意‘这是白的’,那就意味着你看到了这个,而且你正使用‘这’作为一个专有名词。”[17]所以,讨论亲知命名的社会建构性,我们从“这”、“那”这两个词开始是非常有意义的。

罗素把“这”、“那”作为真正的专名来看,是因为“这”、“那”不依据涵义而是依赖使用者“亲知”而有所指,这是它们区别于其他的常规专名最重要一点。这种亲知与“现场”无法分开。可见,像克里普克强调语境一样,罗素对“现场亲知”的强调也是“这”、“那”最为特殊的地方。但是,无论是语境加上语义约定,还是现场亲知,他们都将“这”、“那”的意义因素归于语言系统与物质环境之间的关系,而排除了人的因素。正如马林罗夫斯基所说,认为意义包含在话语中的观念是错误和无用的[18]。即使是在现场,逻辑专名“这”也并不能保证交流者知道说话者的所指。也许当亚里士多德的父亲说“这个孩子叫亚里士多德。”而参加命名仪式的亲友并不知道他指称的是谁,因此问:“你说的是哪一个?”

因此,命名者要保证交流对象明白其所指,必须依赖双方的共同建构。同样,我们设想在成人用手指指向某物时,用“这是桌子”来引导婴儿学习语言,婴儿就能逐渐用语言能指代替手指策略,其中的转喻过程同我们前面分析的其他形式的能指的形成过程相同。因此,“这”和“那”的社会建构与手指策略等非言语策略表意的社会建构并无不同。只不过语言系统的转喻机制更加复杂,表意更加丰富。

即使在成人习得语言系统之后,用“这”和“那”进行交流时,同样要依赖以元交流为基础的表意机制。例如,假设有这样一个情景:在市场上,一个孩子正在追逐一条狗,玛丽向约翰说,“刚才那个孩子叫亚里士多德”。玛丽并没有用手指策略进行辅助。显然,玛丽是相信约翰刚才已经注意到这一场景。并且用话语“那个孩子”来提示的时候,约翰将它理解为指称的是刚才场景中的那个男孩。为什么玛丽相信约翰能理解“那”的所指呢?因为玛丽相信,在这种场合下,刚才追狗的那个孩子仍然是注意的中心,只要提及“刚才”,约翰就会想起这个情景,在以“孩子”为提示的情况下,那个追狗的孩子就能成为注意的对象,从而成为“那个”的指称对象。所以,在成人使用语言系统进行交流的过程中,主体之间相同的体验这一元交流机制同样是表意的基础。因此,逻辑专名“这”和“那”同样是基于主体之间的一种社会建构才具备指称能力。前面提到,罗素和克里普克将“这”和“那”的建构等同于语义系统加上现场语境之间相互作用的因素,是必须基于这种社会建构的前提之下才能解释得通的。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。