3.3 并列双音词的语素义

前文已经提过,复合词既有词的属性,又有词组的特点。词汇化就是词组性质逐渐淡化的一个过程,具体表现在:从语义来看,语义单一化,语素义逐渐融合为整体,最后不分彼此,词义与语素义关系逐渐剥离;从结构来看,语序渐趋固定,同时通过语序来实现词的分化。这是一个渐变的过程,而且各个词语词化的进度并不是整齐划一的,也就是说,词语的实际历史长短与词汇化程度不一定成正比,出现时间早的词未必比出现时间晚的词的词汇化程度更高,所以在任何一个时间平面上讨论并列复合词时都不可以一概而论。有的双字组合出现时代很早,但一直到现代汉语中,它们仍不是词而只是词组,有的虽然成词了,但词化程度较低,具有较多的词组性质。还有的词,虽然出现较晚,但词化程度高,其性质更接近于单纯词而不是词组。

词化程度高的合成词,具有较强的凝结性,整个组合较多地呈现单一性,是作为一个整体来出现的,因而其内部结构关系往往不是很清晰,理据淡化,语素义和词义之间的联系也就大大弱化了。像这样的词,不能简单地根据语素意义来推知整个词义,例如上文提到的“物色”等词。而词化程度越弱的合成词,内部结构关系和构词理据就越明确,语素义和词义之间的关联也就越清晰。事实上,就现代汉语并列合成词而言,高度词化而导致理据淡化的只是一小部分,大多数词的词化程度仍比较低。所以,根据语素义来理解和解释词义就成为可能。

3.3.1 语素义的协同性及词义的可解释性

并列式合成词的语素义互相协同,共同构成词义,整个合成词的词义会同时打上二者的烙印。

两语素共同参与新词的构成,在复合词的组合过程中共同起作用,其各自的意义也必然融入新词的词义里。因此,多数并列式合成词[AB]的意义既不简单地等同于A,也不简单地等于B,而是包容融汇了双方的语义特点。例如,“惊惧”不等于“惊”,也不仅仅是“惧”,而是“又惊又惧”。复合词的语义受构成语素的影响,这一点几乎是勿庸置疑的。只不过,内部形式越模糊,词义与语素义的关系越淡薄、因而越偏离复合词而趋向单纯词范畴而已。

这个问题可以从两个方面来看。就词汇化过程而言,并列词组的意义很显然就等于两个成分意义之和,词汇化程度低的并列复合词的意义是语素义的概括,这些词义和语素义的关系都很密切;词汇化程度稍高的复合词,意义虽然经过整体引申,距离原来语素的各自意义稍远,但毕竟是从语素义组合逐渐变化而来的,引申的方向要受到语素义的影响,尤其是在词汇系统中,在相邻词语的对比关联中,如何互相区分、互相联系,都要受原有语素义的制约,这个词的意义为什么是这样而不是那样,往往可以从语素义的角度加以解释;只有少数复合词高度词汇化,其意义和原有语素义的关系已经晦暗,无从寻究。就词法层面的直接构词而言,在造词时为什么选取这两个语素来表达新义而不用另外的语素,这也是可以解释的,不是任意、随机的。

这一点很重要,我们在分析复合词语义时,可充分考虑到各语素义在其中所起的作用。就具体操作来说,可以把含有同一个语素的相关合成词聚合起来进行比较,从而在相互对比中找到各自的差异和相同之处。例如,“掩饰”和“粉饰”都表示做表面工作,使人不易看见事物的本来情况。同样是“饰”的行为,具体的语义内容却是不同,这个不同就要着落在另一个构词语素“掩”和“粉”上,要通过比较“掩”和“粉”的语义来得到差别。“饰”是它们的语义共同点,“掩”、“粉”则成为语义差异所在:“掩饰”强调掩盖、遮蔽;“粉饰”强调美化表面。这里所谓的“强调”,乃是就双方的比较而言。孤立地看其中某个复合词,则两个构词语素在词义构成方面是共同起作用的。如果扩大比较范围,把“装饰”“修饰”“掩盖”“掩藏”等词也包括进来进行辨别比较,方法是一样的。

下面再分析一些例子,以见一斑。

“灵活”和“灵巧”含有共同的词素“灵”,语义相近,都指事物活动敏捷。但是它们的具体意义有所不同。因为含有“活”这个词素,所以“灵活”相对而言更强调活动性,与“固执”“呆板”等意思相反,它可以指人的思想、意识等抽象方面。而“灵巧”与“灵活”不同之处在于“巧”,它更强调动作或事物的精巧、巧妙。同样,“亲切”强调亲近(“切”即切近义),“亲热”强调“热情”;“隐藏”强调藏起来的行为,“隐蔽”强调遮掩,“隐瞒”强调不让人知道真相;“周密”突出周全之意,“严密”突出严实,紧密的程度深,而“精密”则突出精细、精致之意。由于各自意义略有不同,针对的对象不同,因此这些词在分布上也各有特点,形成自然的分工。汉语中类似的并列复合词是很多的,在对它们进行比较分析时,应该重视对语素义的分析。

语素义对词义的影响不仅体现在词汇意义上,并进而影响到合成词的使用和分布状况,还体现在词义的语体风格和色彩上。复合词的语义色彩往往是融合语素的色彩而成的。“启迪”、“启齿”、“免冠”等词由两个文言色彩很浓的语素所组成,所以整个词本身也具有较强的书面语体色彩。相反,由口语性较强的语素组成的“开导”、“开口”、“脱帽”等词则相对要口语化得多。又如:

以上XY两组词各含有同一个语素并且词义大致相当,但其语体风格存在差异,这是由另一个语素本身的语体风格决定的:“纳”、“冠”在现代汉语里为不自由语素,文言色彩较重;而“收”、“帽”都是自由语素,文言色彩较淡薄。因此,“吸纳”、“衣冠”相较于“吸收”、“衣帽”而言,书面语色彩更突出。

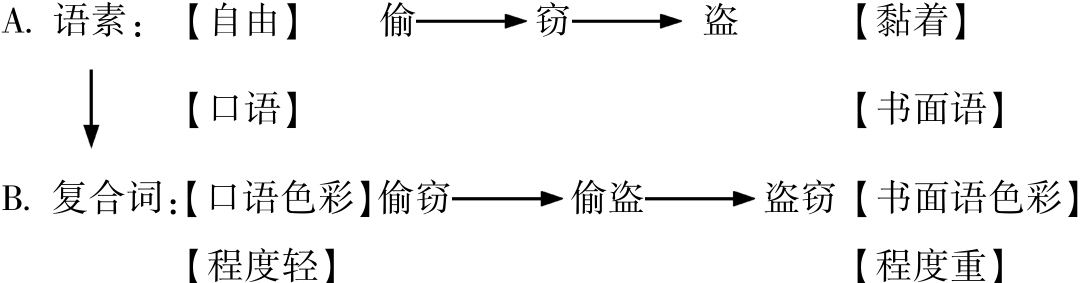

又比如,“偷”、“盗”、“窃”三个语素及相关复合词的关系示意如下:

图5 “盗”“窃”“偷”语体风格及其对复合词的影响

上面揭示的是“偷”、“窃”、“盗”三个语素以及由他们两两组合而成的复合词之间的语义色彩关系。具体说来,在现代汉语里,“偷”是自由语素,在口语中可以独立成词,可用于较小的东西,如“偷钢笔/橡皮”等,语意较轻。“窃”和“盗”都有较浓的文言色彩,并且都是不自由语素,在口语中不可独立成词,需与其他语素构成合成词来使用,其中“盗”的语意比“窃”略重。“盗”偏重指未经允许而据为己有,“窃”则强调行为的隐蔽性,偏重指偷偷地、暗地里偷取。所以“盗用”是未经允许就使用,“窃取”则强调是掩人耳目、暗地取得。“窃听”不能说成是“盗听”,这固然是语言习惯的问题,也与语意表达合适与否有关。在书面语中,“盗”一般用于重大之物,意思较重;“窃”所适用的对象则可大可小,意思较“盗”为轻。由这三个语素构成的复合词,其语义色彩和语义轻重也呈现出相应的规律性。“偷窃”语意比“偷”略重,适用对象的范围与“偷”、“窃”大体相当。“偷盗”则一般用于财物,意思比“偷窃”重。“盗窃”从语气上来说非常正式,语意最重,用于重大之物,例如:“盗窃国家机密/军队情报/公共资产……”(5)。按照书面语色彩来排列,“偷<窃<盗”与“偷窃<偷盗<盗窃”有明显的对应关系,这也证明语素本身的语体风格和色彩也会作用于复合词。

我们知道,共时的差异源于历时状态的不同。语体风格的区别,在于历史发展状况的不同。如果我们把目光投向上古汉语时期,追溯“偷”、“盗”、“窃”的历史发展脉络,就会发现,它们之所以在现代汉语阶段呈现出一定的语义和色彩差别并影响到其复合词的特点,是由它们的历史身份决定了的。

在先秦汉语里,“偷”还没有发展出“偷窃”的意思来,其本义为“苟且、偷惰”。如:

……四曰以乐礼教和,则民不乖;五曰以仪辨等,则民不越;六曰以俗教安,则民不偷;七曰以刑教中,则民不虣;八曰以誓教恤,则民不怠;……(《周礼·地官司徒·大司徒》)

君子庄敬日强,安肆日偷。(《礼记·表记》)

孝伯曰:“人生几何,谁能无偷?朝不及夕,将安用树?”(《左传·襄公三十一年》)。

苟怠惰偷懦之为安,若者必危。(《荀子·礼论》)

一直到汉代以后,“偷”始有“偷盗”义。如:

长安市偷盗尤多,百贾苦之。(《汉书·张敞传》)

及亡新王莽,遭汉中衰,专操国柄,以偷天下。(《后汉书·陈元传》注:“偷,窃也。”)

表“偷窃”义的“偷”字是“窬”的借字(6)。“窬”“偷”二字同声旁,上古音相近,皆为定纽侯部。“窬”字从穴,与“窦”、“洞”同源,侯东对转,皆表示洞穴之意。本义是“穿木户”(《玉篇》),又引申出穿墙掘壁之义。先秦时期,有一类盗贼专门在他人院墙或屋壁上打洞,入室盗取财物,这种打洞穿墙的行为称为“窬”,故“窬”可转而指盗窃。文献中盗窃每与“窬”连言,如:

子曰:色厉而内荏,譬诸小人,其犹穿窬之盗也与?(《论语·阳货》)

无知无巧,善治衣裳;不盗不窃,穿窬而行。(《荀子·成相》)

“窬”字或又借“偷”字为之,如:

惟贫困饥寒,犯法为非,大者群盗,小者偷穴,不过二科。(《汉书·王养传》)

在这个例子中,“群盗”指强盗行为,“偷穴”指盗窃行为,其中“偷”正是“窬”的借字,在这里仍然表示“穿墙”义,“偷穴”即穿穴,借指盗窃。可见,“偷”的“偷盗”义确实是从“窬”字本义引申而来。

“偷”的“偷窃”义后出,较之“盗”“窃”更为口语化,因为至今没有新词取代它,所以仍保留在口语中,是现代汉语的常用词。而“盗”、“窃”年代久远,在口语里的地位被“偷”所取代,变成黏着语素,不能单用,只能参与构成合成词。

在先秦时代,“盗”和“窃”表示“偷盗”均为常用义。如:

窃贿为盗,盗器为奸。(《左传·文公十八年》)

季康子患盗,问于孔子。孔子对曰:“苟子之不欲,虽赏之不窃。”(《论语·颜渊》)

盗者孰谓?谓阳虎也。阳虎者,曷为者也?季氏之宰也。季氏之宰,则微者也,恶乎得国宝而窃之?(《公羊传·定公八年》)

故“盗”“窃”往往可以连言,组成复合词“盗窃”:

盗窃宝玉大弓。(《春秋经·定公八年》)

但“盗”字在先秦时已经可以用来表示“强盗”而不是一般的小偷了。这种用法在先秦文献中比比皆是,例如春秋经传多言“盗杀某某”,则此类“盗”并非普通窃贼,应是武装劫匪。据《左传·襄公十年》记载,郑国尉止等人率众作乱,攻入宫中,杀死大臣子驷等人,劫持了郑伯,后来子产带领军队与之展开激战,才将他们剿灭。这些武装作乱者,经传称之为“盗”。可见“盗”指武装匪徒。春秋时期的萑苻之泽,是出了名的“盗”聚集的地方,类似后代小说中的水浒,郑国曾派兵进行剿杀,这类“盗”也不是窃贼,而是强盗。

为什么“盗”可指窃贼,又可指强盗?从“盗”字的造意来看,上从“氵欠”,下从“皿”,意为一个人看见器皿而垂涎,欲占为己有(《说文》:“私利物也。从氵欠,氵欠欲皿者。”),表示盗取器物。“盗”与“贪”“羡”等同源,宵谈对转(7)。“盗”强调的不是偷窃行为的隐蔽性,而是占有他人财物的非法性,引申开来,凡是不以正道而占有他人物品的行为皆可称作“盗”,而不管手段是“巧取”还是“豪夺”。所以古人说:

夫谓非其所有而取之者,盗也。(《孟子·万章下》)

春秋有三盗:微杀大夫,谓之盗;非所取而取之,谓之盗;辟中国之正道以袭利,谓之盗。(《榖梁传·哀公四年》)

“窃”字,《说文》解释为:“盗自中出曰窃。”也就是所谓的“家贼”。春秋经传多有“窃妻妾”、“窃夫人”、“窃藏”之语,可见“窃”确实是内部分子所为,而不是外来的强盗。所以“窃”这种行为要掩人耳目、私下里进行。意义引申后,“窃”便有“私下”、“偷偷摸摸”之意。

“盗”、“窃”、“偷”的偷盗义出现有先后,但在词汇发展的区别律、累积律的作用下,不是互相排斥、互相取代,而是互相区别、互相联系,积淀到现代汉语层面,形成意义和分布上的分工合作。意义和色彩上的区分和联系又带入构词之中,影响到并列复合词的语义和色彩。

3.3.2 语素义作用的消减和失衡

上面谈了语素义对词义的协同作用,但事实上也有一些并列复合词的词义与语素义关系较为疏远,我们称之为语素义作用的消减;另有一部分并列复合词,其内部语素之间的作用不协调,词义等于其中一个语素的意义,而另一个语素义不起作用,此即传统所说的“偏义复词”,我们称此现象为语素义作用的失衡。

语素义作用的消减和失衡,是词汇化过程中的自然现象,是词化的两个途径。从理论上来讲,由句法组合起来的词组要变为词,其意义必须单一化,而要使原来包含的两个并列的意义整合为一个,不外乎通过两种途径来实现:要么让其中的一个语素不再表义,要么把两个语素的意义概括为一个义位。前者导致了偏义复词的出现,后者则是大多数并列复合词必经之途。

有的复合词经过引申后词义变得高度凝固或高度抽象概括化。还有一些复合词,本就是通过借代或比喻等修辞手段来生成的。这部分词,表面上看起来语素义似乎不再起作用了。王艾录等(2001:76)因此提出:“复合词的全部意义应分两个层次:一是词义(理性意义,包括附加色彩),一是内部形式意义。”他们认为:许多词的内部形式意义与词义基本相同,如“乌鸦”、“道路”等。也有部分词的内部形式意义与词义不同,这其中包括了以下情况:①用典。如“敲竹杠”、“黑马”等。②比喻。“佛手”内部形式意义是“佛陀之手”,词义却是“一种长绿小乔木或其果实”;“猫眼”的内部形式意义为“猫之眼”,词义却是“门镜”。③整体词义发生过引申等变化,已经偏离构造之初的意义。④内部形式意义与词义有动静之别。如“绑腿”、“理事”等。这类词最古老,如先秦时期“司马”、“司徒”等官名。王艾录等所说的“内部形式意义”其实就是复合词的理据义。第④种情况还可以由语素义推知词义,而①②语素义和词义的关系则已经较为曲折了,语素义对词义的作用大大消减了。

偏义复词是语素义作用失衡的结果。除此之外,汉语中还存在这样一种特殊并列词:一个义域宽泛的语素和一个义域相对较窄的同义语素结合成词,词义一般等于狭义语素的意义。偏义复词与之相似而实有不同。偏义复词中的某个语素义脱落,该语素完全不表义,使得该词只表达一个意义;后者使得义域较广的那个语素义虚化,成为另一个较窄的语素义的衬托背景,也达到了意义单一的结果。但既然较广的语素义可以包容较窄的语素义,词义等于窄语素义仍然可以看作是语素义互相协同的结果,而不是失衡的产物。这种组合反映了语素类聚场内部地位、关系的不平等状况;反过来说,正是这种类聚的系统性影响到了词汇的组合发展。从历时角度来看,那些个性较强、位置较偏的单音语素往往在语言发展过程中变得不自由了,不能独立自由运用,但是其意义不消亡(因为意义越来越丰富、精密),通过与一个同义但义域更广的语素结合成合成词而进入句法层面。例如语素“巨”、“硕”在现代汉语里是不自由语素,不能直接用来表达,但是可以通过和广义语素“大”结合成并列词来参与组织句子。合成词的意义等于语义较狭语素的意义,继承了狭义语素的意义特征,即:硕大=硕,巨大=巨。这样,它们就从句法层面转入了构词层面。在双音化的大潮冲击下,许多偏狭的语素失去了词这个身份,但通过与广义语素的并列结合而延长了其生命。

我们应该看到,相对于“狭义语素+广义语素”的组合,偏义复词并不是一种能产的构词模式。因为意义的脱落不是一种自觉的运作,在双音词直接合成的阶段,一般不会拿一个完全不表义的无用的语素来组成复合词。因此,偏义多半发生在词汇化过程中,而不被用来直接构词。偏义复词是相当有限的。

这里有必要讨论一下“偏义复词”的问题。

言语中的偏义现象很早就引起了人们的注意,在古书注疏中对此已有所涉及。例如:

《左传·昭公十三年》:“郑,伯男也,而使从公侯之贡,惧弗给也。”孔颖达疏:“周语云:‘郑,伯男也。王而卑之,是不尊贵也。’王肃注此与彼,皆云:‘郑,伯爵,而连男言之,犹言曰公侯,足句辞也。’”

《礼记·杂记》:“为妻,父母在,不杖不稽颖。”孔颖达疏:“按,《丧服》云:‘大夫为适妇,为丧主。’父为己妇之主,故父在不敢为妇杖;若父没母在,不为适妇之主。所以母在不杖者,以父母尊同,因父而连言母。”

顾炎武《日知录》卷二十七“通鉴注”举“爱憎,憎也”、“得失,失也”、“利害,害也”、“缓急,急也”、“成败,败也”、“同异,异也”、“赢缩,缩也”、“祸福,祸也”八例,认为“古人之辞宽缓不迫故也”。俞樾《古书疑义举例》卷二“因此以及彼例”又举出“老幼”、“车马”、“父母”、“昆弟”等例。黎锦熙于1930年最早提出“偏义”这个概念(8)。如果说,顾炎武、俞樾还只是从行文修辞的角度来谈这种特殊语言现象的话,黎锦熙则正式把它们纳入复合词研究的范畴,他认为这些偏义的语言单位都是复合词,这种观点为人们所普遍接受。此后,刘盼遂、余冠英等专门讨论了偏义现象,列举了丰富的例子(9)。另外,王力(1985:291-293)所谈的特殊语言形式“并合语”有点类似偏义复词,但并不等同于偏义复词,所涵括的范围要大得多。例如,“相帮”、“可惜”、“讨厌”、“笑话”、“虽然”等非并列式结构也被看作是并合语。其着眼点在于语素结构义和词在使用中的具体意义的对称关系。

为了便于下文展开讨论,先把一些常见的例子列举如次:

A:尧舜、禹稷、伯男、鱼鸟、爱憎、得失、利害、缓急、成败、同异、祸福、老幼、父母、姊妹、作息、存亡、甘苦、是非、好歹、动静、哀乐、生死

B:车马、风雨、轩冕

C:多少、昆弟、子孙、

D:国家、妻子、人物、窗户、忘记、质量、干净

一般对“偏义复词”的理解是:“国语里有一种复合词,由并行的两词组成,在句子中有时偏用其中一个的意义,可以称为偏义复词。”(10)但实际上,就人们所谈论的例子来看,很多所谓的“偏义复词”其实并不符合这个概念。下面,我们从不同角度对某些“偏义复词”进行重新审视,尝试对“偏义复词”作严格的界定。

有些所谓的“偏义复词”是人们对语义现象的错误理解,实际并不存在偏义。具体来说,又可以分为几种情况:

(1)实际上是其他相关句法成分的省略,从而造成“偏义”的假象。

上举B组词语,李运富(1998)把它们和A组词语区分开,将所谓的“偏义”用例分别称为“同意域相关信息项的偏举”和“异意域相关信息项的赘举”。也就是说,即使在人们所谓的偏义用例中,B组词语的具体使用义其实并没有偏向某个成分,而只是省略了句子中相关的其他成分,造成人们在理解上“偏义”的错觉。按照李运富的分析,“大夫不得造车马”(《礼记·玉藻》)等于说“大夫不得造车畜马”,“润之以风雨”(《周易·系辞上》)等于说“润之以雨而散之以风”,“车马”“风雨”等词语并无偏义。况且,这些例子中的“风雨”“车马”“轩冕”等词语还只是词组,尚未凝结为真正的复合词。

(2)混淆了“词的具体所指”和“词的意义”这两个概念。

我们知道,词义是有概括性的,这个概括的词义是该词客观的意义内容,是固定在词库中的,是词汇语义学研究的对象。而词在具体语境中往往指称某个具体对象,这个具体所指并不等于词义本身。英国语言学家莱昂斯(J.Lyons)把前者叫做sense,称后者为reference,并将二者严格区分开来(11)。前人缺乏这种观念,就容易把它们混淆起来,从而把原本不偏义的词也看作是偏义词。例如:

《汉书·宣帝纪》:“五凤三年,诏云:‘单于阏氏之子孙、昆弟……来降。’”王荣商《汉书补注》:“言单于之子孙,阏氏之昆弟,非单于阏氏自降也。单于子孙,谓屠奢单于之子姑瞀楼头也;阏氏昆弟,谓颛渠阏氏之弟都隆奇也。”

刘盼遂因此认为:“是‘昆弟’亦单指‘弟’,而‘子孙’且单指‘子’矣。”(12)把“昆弟”“子孙”都看作偏义复词。其实,“兄弟”指亲戚中的同辈男子,“子孙”指自己的后代,这是它们的词义。在上例具体语境中,“兄弟”、“子孙”这两个词所指称的客观对象分别是都隆奇、姑瞀楼头这两个人而已,不能因为都隆奇是阏氏的弟弟、姑瞀楼头是单于的儿子就认定“兄弟”、“子孙”偏义了。

譬如“亲戚”泛指有亲属关系的人,在具体的言语运用中,凡是有亲属关系的人都可以称之为“亲戚”,但不能说“亲戚”的词义就等于这个亲戚。

《墨子·节葬下》:“楚之南有炎人国者,其亲戚死,朽其肉而弃之,然后埋其骨,乃成为孝子。”孙诒让《间诂》:“亲戚,谓父母也。”

在上例中,“亲戚”指父母,这是该词在此语境中的所指,但不是该词的词汇意义,不可据此认为“亲戚”的意义缩小了。

偏义不偏义,不能根据词在语境中的具体所指,而应看它在词义系统中的储存义是否真的发生了偏义。“偏义复词”是就复合词的词义和内部理据而言的。就某词的构词理据和特定语境中的具体使用义来说,也许可以认为意义发生了偏指,但只要其意义偏指用法还没有固定到词汇意义系统中去,没有成为该词的一个固定义位,就只能把它们看作言语层面的临时意义,是某义位的义位变体。只有那些本身凝结成复合词了,并且所偏的意义固定下来、进入词汇意义系统的词,才可以看作是真正的偏义复词。我们应该把词汇层次上的偏义词和言语层次上的具体所指区分开来。

从文献来看,很多所谓“偏义复词”的偏义只是临时的个别现象,必须放在具体语境中才能成立,在词汇系统里是不成立的。例如,说“哀乐”、“死生”、“祸福”等偏义,必须依托于个别的句子,离开这些特殊的句子,根本不能说它们偏义。在词义系统中,所谓的“偏义”并没有成为一个义位。

正因为如此,这些具体使用义偏向哪个语素义往往是任意的,完全由语境来确定。陈伟武(1989)已经指出此点。例如,“陟降”可以指陟,也可以指降;“邂逅”可偏于邂,亦可偏于逅;“成败”可指败,也可指成;“美恶”可指恶,亦可指美。同样,“肌肤”本合指皮肤和肌肉,今天偏指皮肤,但在古代文献中也有偏指肌肉的用法(张军、张家太1982)。黎锦熙更是早就说明,“父母”可偏言父,也可以偏言母,“兄弟”可偏指兄,也可以偏指弟,古籍皆有用例(13)。

可见,这种偏义不是它们的固定用法,完全是一种在特殊场合下的言语使用义。当然,随着这种偏指某一义的用法频繁进行,有些临时偏用的意义可能会固定为该词的义位,进入词义系统中,成为词汇意义,另一个语素则成了陪衬,不再表义,从而成了名副其实的偏义词,如D组词。但多数所谓的“偏义复词”采取语素义整体凝结为一个概括义的方式成词,其“偏义”仅停留在临时使用这个层次上,在词汇层次上并不是偏义词。如A组里的“利害”、“成败”、“作息”等词,不应该看作是“偏义复词”。A组与D组是两组完全不同的词语,应该把它们区分开来。

(3)把个人对句子意义的理解与词义简单对应起来,从而产成“偏义”的错觉。

在具体语境中本没有偏义,但人们在理解时把原属于句子意义的内容附加给某个词,从而误以为该词偏义。例如:

A.先时多少饮酒,因倚如醉。(《世说新语·排调》)

B.多少残生事,飘零任转蓬。(杜甫《客亭诗》)

C.南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中。(杜牧《江南春》)

D.夜来风雨声,花落知多少。(孟浩然《春晓》)

按照一般的说法,例A中的“多少饮酒”是稍微喝了点儿酒,所以“多少”偏指“少”义;而例B至例D里的“多少”都指数量多,所以又偏指“多”义了。这种说法是有问题的。以上例句中数量的多或少都是句子所包含的意思,而不是“多少”本身的词义。词语义组合成句义,但句义又不等于词义的简单相加,人们在对句子的理解过程中往往要补充一些信息,因此最终认知的句义会多出部分内容。而人们在分析词义时,就容易把句子整体所含有的某些信息分配给相应的某个词,认为是这个词本身的意义。我们举现代汉语中的几个句子来说明这个问题。如:“多少士兵成为这场战争的牺牲品!”表示有很多士兵成为牺牲品,“你多少给他些钱”表示给少量的钱。这些意思都是整个句子隐含的意思,通过语气等方面表现出来,不能根据句义认为“多少”是偏义词,“多少”本无所谓偏义。

句义不等于词义,二者不在同一个层次上;客观意义也不等于人们对意义的理解和诠释。任学良认为“死活”是个偏义词,举的例子是“反动派不管人民的死活”,他解释说:“实际上是让老百姓死,不管老百姓活,这也是偏义词,‘活’义消失。”(任学良1981:185)其实原句的意思是“反动派不管人民是死还是活”,“死活”并无偏义。同样,对下例的“存亡”也易误解为偏义。

先帝创业未半,而中道崩殂。今天下三分,益州疲弊,此诚危急存亡之秋也。(诸葛亮《出师表》)

刘盼遂说:“疏中存亡二字,实专就亡言。先帝崩殂,益州疲弊,皆败亡之征,非存在之验。故以之与‘危急’连文。下文侍卫之不懈,志士之忘身,正为欲挽救危亡之运则然。今明此存亡二字,实单言亡,而附带及存字矣。”(14)其实,“存亡之秋”是说“这是决定(蜀国)或存或亡的时刻”,不是说蜀国必亡,“存亡”兼有“存”和“亡”二义,并非偏指“亡”义。刘先生度以己意,把自己对句子意思的理解加之于“存亡”一词上,所以会认为“存亡”偏义。过去很多所谓的“偏义复词”都是这样造成的,我们在谈“偏义复词”时要注意鉴别。

根据以上的分析,现在我们来为“偏义复词”重新作界定。我们认为,偏义复词必须符合以下条件:

偏义复词首先必须是一个词,并且是一个并列式的复合词。偏义复词的词义等于其中一个语素的意义,另一个语素不表义。偏义复词所偏的意义必须已经成为该词的一个义项,即已经进入词义系统,而不能只是临时性的言语意义。

这样,我们就把“偏义复词”所指称的范围缩小到D组,明确了它的内涵和外延。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。