3.2 并列双音词的发展

3.2.1 并列双音词在复合词中地位的变化

并列双音词在汉语双音复合词中的地位如何?在漫长的发展过程中,它有何表现?这个问题,值得我们作一番探讨。因为通过对并列双音词发展轨迹的考察,从中可以看到并列词和其他构词式的不同,从而对并列双音词的构词特点有更深刻的认识。

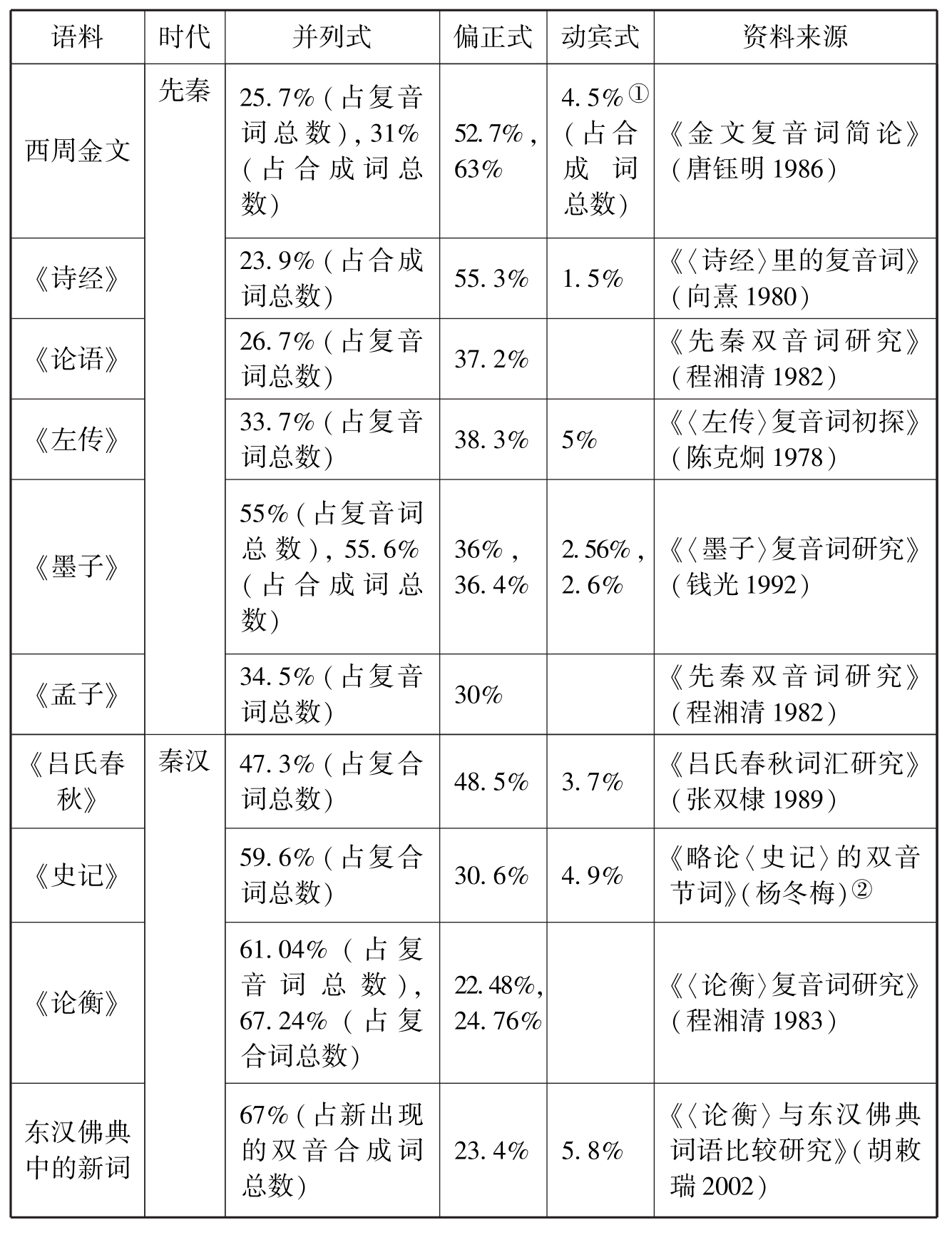

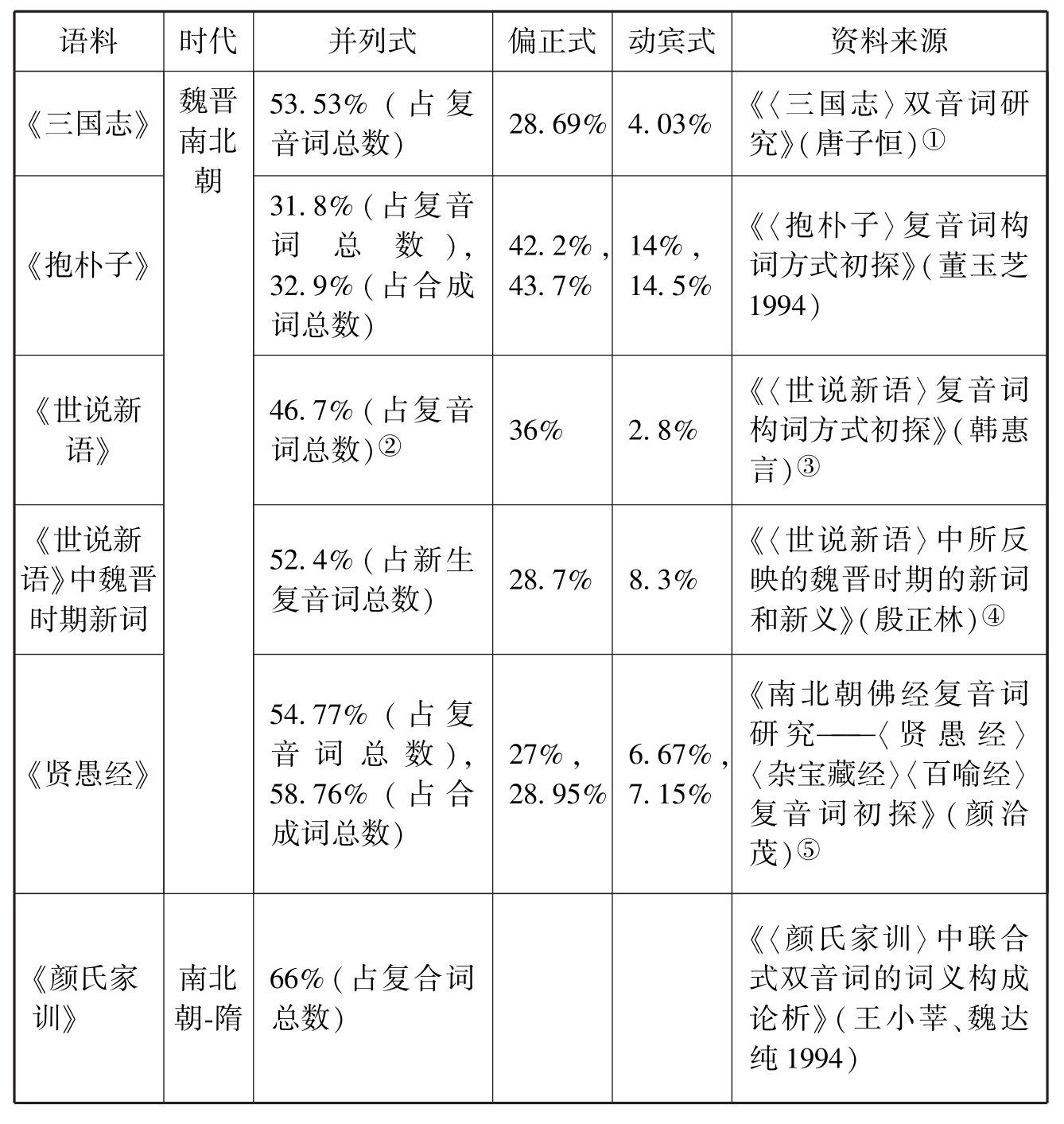

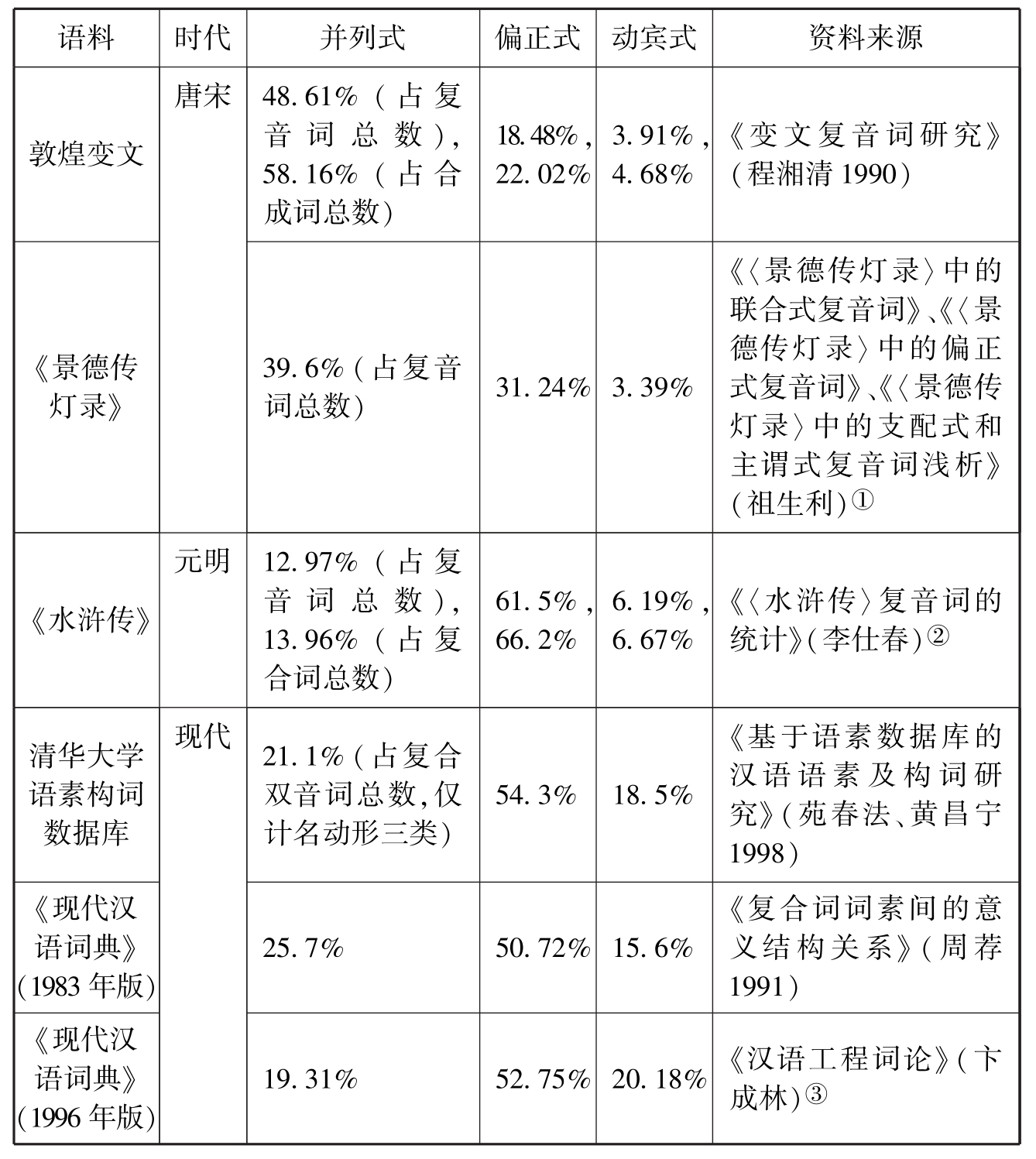

受客观条件的限制,我们不可能对并列双音词的发展历史作详尽的考察,不可能对各阶段的语料进行统计分析。幸好从事断代专书双音词研究的学者不少,其研究数据可供我们作纵向比较,从而勾勒出并列双音词大致的发展轨迹。下面选取了部分研究文献的相关统计结果,列为表1(见后)。

表中选取的是并列式、偏正式、动宾式三类构词式的统计数据,因为它们是汉语复合词中数量最多、最重要的三种构词式,它们的互动消长关系是复合词发展的重要内容。在和偏正式、动宾式的比较中即可看出并列式的发展概貌。

此表中的百分比数值,有些是直接取自原文,有些则是根据该文提供的数字计算出来的。尽管各人的定词标准不尽相同,或有出入,统计数据反映的内容也不同(例如有的是并列式在整个复音词中的比例,有的则是它在复合词中的比例),但大体上还是可以看出复合词发展的总趋势来,尤其是并列式、偏正式、动宾式等各类别之间的横向比较,其消长的格局非常明显。

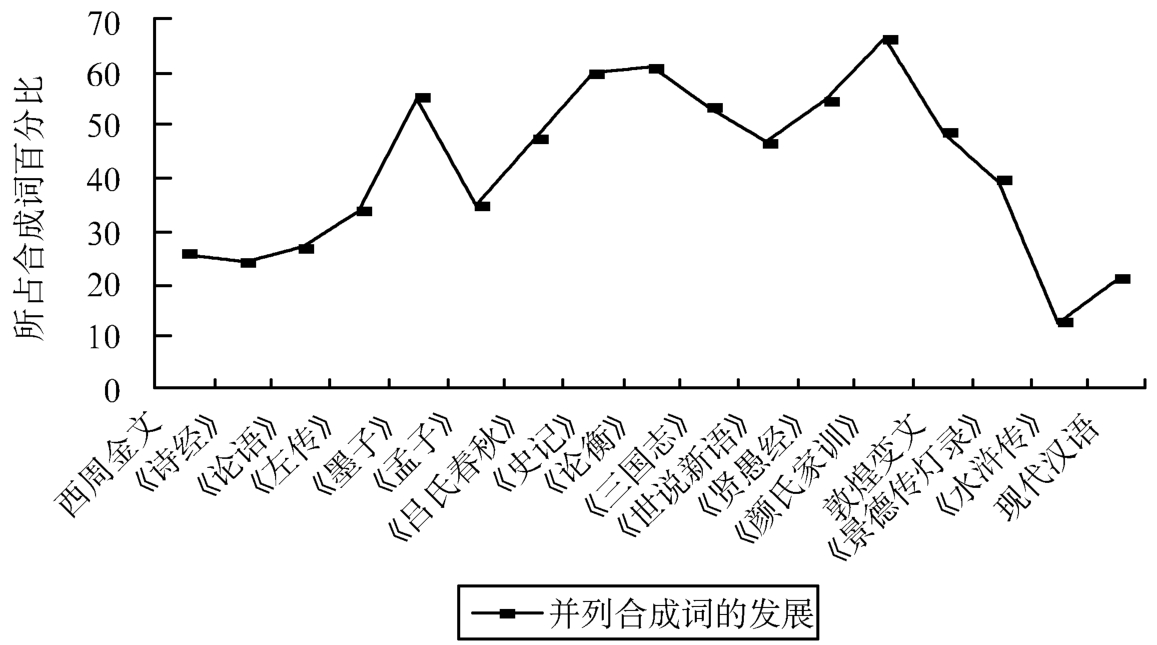

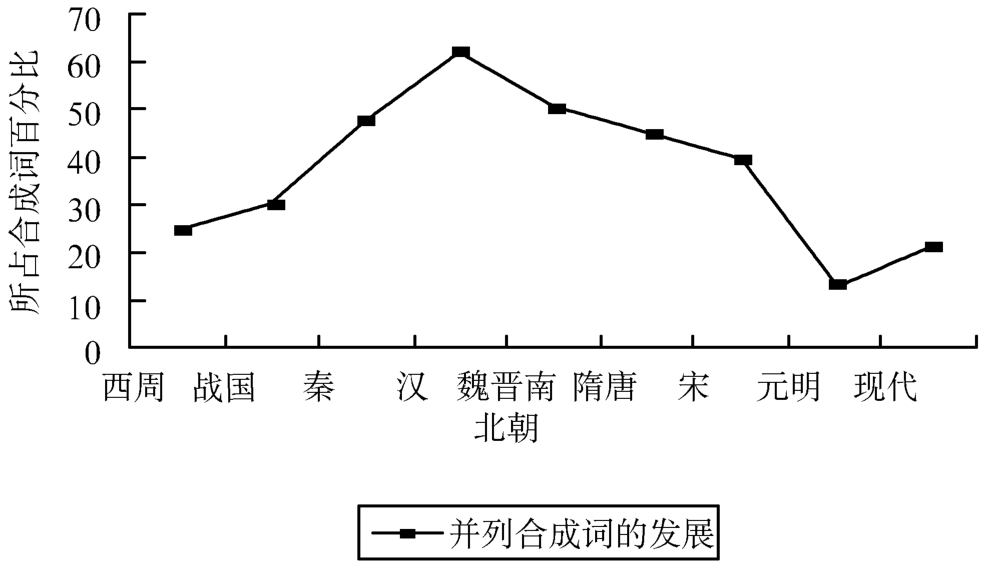

根据表1,制作了汉语并列式合成词数据统计图如图3。

表1 各时代并列式、偏正式和动宾式双音合成词的数量比例

①全为专有名词———官名:作册、走马、司马、司徒、司工、司寇。

②杨冬梅《略论〈史记〉的双音节词》,《苏州科技学院学报(社会科学版)》1986年第3期。

续表

①唐子恒《〈三国志〉双音词研究》,《文史哲》1998年第1期。

②根据程湘清《〈世说新语〉复音词研究》(程湘清1983)提供的数据,并列词占全书复音词总数的43.56%,与此稍有不同,但相差不大。

③韩惠言《〈世说新语〉复音词构词方式初探》,《固原师专学报》1990年第1期。

④殷正林《〈世说新语〉中所反映的魏晋时期的新词和新义》,《语言学论丛》第12辑,商务印书馆,1984年。

⑤颜洽茂《南北朝佛经复音词研究———〈贤愚经〉〈杂宝藏经〉〈百喻经〉复音词初探》,辽宁师范大学硕士学位论文,1984年。

续表

①祖生利《〈景德传灯录〉中的支配式和主谓式复音词浅析》,《西藏民族学院学报》(哲学社会科学版)2001年第1期;祖生利《〈景德传灯录〉中的偏正式复音词》,《古汉语研究》2001年第4期;祖生利《〈景德传灯录〉中的联合式复音词》,《古汉语研究》2002年第3期。

②李仕春《〈水浒传〉复音词的统计》,《殷都学刊》2007年第4期。

③卞成林《汉语工程词论》,山东大学出版社,2000年。

图3 汉语并列式合成词数据统计图

我们注意到,同一个时代的语料所反映出的各构词式比例大致接近(个别语料数据差别稍大)。以时代为单位进行横向比较,则可以看出,并列双音词的比例呈现出显著、有规律的变化。

先秦时期,并列合成词所占比例主要在20%~35%幅度,时代越早,比例越低。早期,偏正式合成词所占比列都明显高于并列式,在金文和《诗经》中的数量两倍于并列式。其后,二者比例逐渐接近,到战国后期,并列式已经超过偏正式。值得注意的是,钱光(1992)所统计的《墨子》数据,其并列合成词占复音词总数的比例高达55%,明显高于同时代前后的语料。造成这种情况的原因尚不得而知。但我们推测,这可能反映出《墨子》语言更接近当时的大众口语,而同时代的其他书面文献对实际口语的反映可能相对滞后。是否真的如此,尚待进一步研究。但不管如何,其数据仍是符合双音合成词构词式发展总趋势的。

秦汉时期,并列式合成词比例继续显著增加。成书年代在战国与秦代之际的《吕氏春秋》,并列式与偏正式的比例尚较接近。到了两汉时期,尤其是东汉,并列式所占比例已经大幅领先于偏正式,其数量甚至两倍于后者,二者地位发生了彻底的颠覆。其后,魏晋南北朝至唐代,并列式基本维持了50%左右的比例,远高于偏正式(3)。

成书于宋代初年的《景德传灯录》实际反映了唐末宋初的语言状况,根据祖生利的统计,这本书中的并列词占复音词总数的比例较之前的语料,有所降低,偏正式合成词的比例则相应地回升,二者差距缩小。这说明,唐代以后,并列式合成词的相对数量开始下降,偏正式合成词增加。元末明初《水浒传》的复音词数据清楚地证明了这一点,这时的偏正式合成词数量数倍于并列式。双方的比例关系重新回到了起点。

有人曾指出,“在19世纪以前,在所有双音节复合词中,这类结构的词(作者按:指并列式)占70%~80%。”(马西尼1997:146)现在来看,首先这个数值可能略有些偏高,不过,说并列式曾在很长一段时期内占到60%~70%应该是可以成立的。其次,时间上可能有问题,大约十三、十四世纪之后,并列式合成词所占比例已经有明显下降。

现代汉语中,并列式在所有双音合成词中占20%左右,偏正式重新占到合成词的一半以上。表中列举了三组数据,其来源各不相同,但相当接近,说明这些数据是非常可信的。

我们以时代为单位,每一时代取一个折中数据以反映大多数语料的情况,制作示意图如图4,该示意图能较为直观地体现并列合成词从先秦至现代的基本发展趋势。

图4 汉语并列式合成词发展趋势示意图

观察图4中的曲线,对于并列词的发展状况,可得出以下几点认识:

并列词一直是汉语复合词中最重要的一种构词方式。自周秦以来,并列词占复合词数量的比例一般都在百分之二十以上,最高时达到60%~70%。其他构词方式中,只有偏正式数量可以与之相比。据此可以认为,并列式是汉语复合词的基本构词式,通过对并列词发展和特点的考察可以了解汉语词汇发展的一些基本情况。

并列双音词的发展大致经历了三个阶段:初期形成发展阶段,中期快速增长阶段,后期回落衰减阶段。就具体时间来看,第一个阶段主要是西周至春秋时期;第二个阶段从战国开始,大约到唐五代时期,发展的高峰主要在东汉魏晋时期;第三个阶段是从宋元时期到现在。

并列式的兴衰,直接体现在其构词能量的强弱上。在东汉和魏晋时期,所出现的新词当中,并列式占了大多数(见表1),而到了十九世纪,新出现的并列双音词大幅减少。即以马西尼《现代汉语词汇的形成》一书所附《十九世纪文献中的新词词表》(189~274页)为例来进行说明。据作者自己的统计,该表收入新词500个左右(188页),其中双音节词约300个;在这300个双音节词里,偏正式结构占到半数以上,联合式只占十分之一(146页)。我们仔细核查了所有词目,发现作者对一些双音词结构的分析是有问题的,例如:“教授”、“交通”、“贸易”、“首领”、“特别”、“消息”、“影像”、“意见”、“种族”等复合词,原文作“偏正结构”,当改为“联合结构”(即并列结构);“伦理”,原文以为“动宾结构”,当作“联合结构”;“消化”,作者认为是以“化”为后缀的合成词,应改作“联合结构”的复合词;等等。经过我们的初步整理,统计出并列式双音词约有43个,占表中双音词数量的14%左右:“保障、传播、传染、法律、方法、管理、归纳、规则、检查、建筑、交际、交易、教育、解剖、机关、机会、警察、经济、经验、联络、判断、判决、普通、权利、世界、试验、消防、选举、艺术、债欠、教授、交通、伦理、贸易、首领、特别、消化、消息、意见、影像、种族、历史、会计”。但是,如果认真追究起来,在这四十来个所谓的新词中,真正属于十九世纪汉语新创的并列词其实寥寥无几,绝大多数都属于古已有之的传承词或转借于东洋的借词,新词仅“债欠”、“判断”二例而已。可见,并列式的构词能力在这一时期有较大的下降。

我们还对《现代汉语新词词典》(王均熙、董福光、钟嘉陵编,齐鲁书社,1987年)中的双音合成词进行过统计。在所有904个双音合成词中有并列式合成词124个,占13.7%。可见,即使在当代,并列式构造新词的能力仍未有大的起色。并且,即使在这124个并列式新词里,有相当数量是简缩而成的,如“帮教”(“帮助教育”的简称)、“保教”(保育教养)、“查处”(调查处理)、“冲扩”(冲洗扩放)、“吊扣”(吊销扣留)、“调研”(调查研究)、“信访”(来信来访)等等。

3.2.2 并列构词比例消长的原因

上文勾勒出并列式双音词在汉语词汇发展历史中地位的变化:从古至今,并列式和偏正式都是汉语合成词中最重要、数量最多的两大构词式;在上古汉语早期,偏正合成词多于并列合成词;从战国中后期开始,并列式渐多于偏正式;从宋元时代往后,偏正式又多于并列式,一直到今天。如何解释这种规律性的现象?到底是什么原因使得并列式所占比例在整个汉语合成词发展历史中呈现出橄榄型的变化模式(中间大、两头小)?

我们认为,并列词在合成词中所占份额的增减反映了并列词自身的某些特点以及汉语词汇双音化的现实状况。这其中,同义并列词是关键。在并列双音词的发展进程中,同义并列一直是大宗,占据了相当大的比例,所以同义并列的表现就直接影响了并列双音词的发展。同时,构词材料(语言中用来组构双音合成词的单音节语素)的多少是影响并列双音词比例增减的重要客观因素。

一些学者早已指出:“……(同义并列词)不同于由词组凝固而成的联合式复合词……互训词(即同义并列词)能产性强,富有生命力,三千余年来在汉语构词法中始终居于重要地位。”(黄志强1986)据本书对《墨子》并列双音词的统计,同义并列词占所有并列词总数的63.6%。我们又初步考察了西周金文里的并列式双音词,证明多数并列词是同义语素组合。同义并列式,是最早形成规模的并列式合成词。唐钰明(1986:453)曾统计出西周金文里的并列式双音词有61个;郭锡良(1994)考察了《商周青铜器铭文选》中的512篇西周铜器铭文,找到联合式复合词43个。据我们的初步估计,以上数字尚不完全,仅以笔者寓目者,并列词即已达95个以上(尚未作全面的统计)。在这近百个双音并列复合词中,同义并列为绝大多数,占了约78%。

要想建造房屋,必须先有材料。要想组成同义并列词,前提是语言中必须有一定数量的单音同义词。根据词汇发展的累积律,新词的产生不一定意味着旧词的消亡。这条规律对于单音词汇的发展尤具特殊意义。由于社会生活的急剧变化发展、知识和教育的普及,造成语义表达丰富化的要求,从而促使新词大量产生。在派生阶段,新词的产生主要通过语音分化来进行(即在单音节内部改变部分音素,使改变后的音节承担不同的职能,与原词区分开来,从而实现单音词的分化)。单音节派生造词在东周时期达到一个高峰,此后逐渐进入大规模的合成造词阶段(通过原有单音词的组合来造成新词),单音节派生造词就渐趋衰微停顿了。可以这么认为,单音词汇的积累,到东汉末期已经基本定型,总量稳定下来(4)(至于文字的分化,例如异体字等,那是另一个层面的问题)。这个数量庞大的单音词汇系统为同义并列双音词的大量繁殖提供了极佳的土壤。单音语素的增长促进了同义并列双音词的发展,从而推动并列式双音词的总量迅速增大。同时,双音词的大量增加又使得语音造词能量衰减,新的单音词减少。二者互相影响,在相互作用中发展。事实上,在春秋以前,偏正式双音词数量一直比并列式大,“进入战国时期以后,联合式双音词的增长速度却比偏正式显著加快了”(程湘清1992:112);到东汉魏晋时期,并列双音词增长速度到达顶峰(见表1)。注意,同义并列式的一个显著特点就是“这类双音词的产生一般不需要经过一个词组凝固的阶段”(程湘清1992:99),它们一旦结合就几乎可以认定成词。正是这一点,导致在这个阶段的发展上并列式和偏正式的相对不平衡。就句法组合而言,单音词汇总量的增加必然也使得大量偏正式组合出现,偏正和并列的机会是均等的;但是,偏正组合还停留在句法层面,需要经过较长时间的词化过程才能凝结成词,远不及同义并列式成词来得简捷。

此后,又由于语音造词已经基本停止,汉语全面进入语法构词阶段,可用的单音构词材料数量处于停滞状态,经过一段高歌猛进的黄金岁月之后,并列式构词的增长势头得到遏制。单音新语素的缺乏,会使同义并列造词难乎为继。偏正式表义的天然长处使得它一直在按部就班地持续发展,不断积累下来的组合经词汇化后扩大了偏正式合成词的地盘。此时的偏正造词数量大于并列造词。

3.2.3 双音化基本完成后的并列构词

上文我们讨论了双音化过程中并列式在整个复合词中的地位变化及其原因,现在,我们想了解:当汉语变成双音词的天下时,并列式将如何继续构词?经过考察,我们注意到,这时期的并列词和以往并列构词略有不同之处有二:除同义并列以外,直接在词法层面拼合而成的并列双音词大大增加;简缩并列双音词大量出现。

我们知道,词组的词化,主要通过语义的融合来实现。此外,从语法的角度来看,当其中一个以上的语素性质发生变化,成为不自由语素时,整个组合也就具备了词的身份。在双音化的后期,大量单音词退出句法层面,变成不自由语素,进入了构词层面,它们既是已有双音词的词素,同时又具有构成新双音词的潜在构词功能。虽然不能直接参与句子的组织,但作为补偿,它们在构词过程中往往显得异常活跃。词法词在此阶段成为主流,许多并列词由两个语素直接拼合而成,无需经过词组凝固为词的过程。

另外,双音词占据优势之后,必然会有大量的双音词本身作为构词词素去参与构造新的词语,这样一来,三音节以上的多音节词的批量出现就不可避免了。但是,由于受到韵律的束缚,多音节往往要压缩简化为两个音节。于是,简缩并列双音词就出现了。

构成该复合词的两个语素中至少有一个本来是多音节语素,从中取一个音节(字)为代表,将整个词简缩成双音节。这样的并列复合词,我们称之为简缩并列词。简缩并列是早期构词法中极少见的一种并列式。双音词在汉语词汇中占据优势之后,尤其是近现代,简缩并列词才开始大量出现。这是因为,各个时期用来构词的材料各不相同。在汉语早期,词多是单音节的,义位多是用单音词来记录的。为了表达更丰富的意义,采取组合的方式来造新词时,直接选取已有的单音词来组合成双音词即可。这些构词材料携带的是自身的语义内容,以其完整的自我身份进入构词。也就是说,在双音化的早期和中期,用来组合构词的材料是大量的单音词,它们既是构词语素,又具有词的身份。而到了后期,汉语词汇已经是双音词之天下,大量的语义是用双音词来记录的,就造成了这样一种结果:在构成新词时,不可避免要用到许多双音词,一些汉语词有可能由三个音节(或以上)组成。而在韵律的制约下,汉语词的基本形式是双音步的,多音节的词往往要简缩成双音节。

简缩的方式一般是,选取构词成分中的一个语素(或音节),把它作为原有双音节词的代表来参与构词。这个语素(或音节)在新词里并非完全以原有语义内容来参加组合,而是以代表的身份进入构词的。例如,在“影视”一词中,“影”代表“电影”,“视”代表“电视”;在“广电”一词中,“广”代表“广播”,“电”代表“电影电视”。这类语素在《汉语的语词理据》(王艾录、司富珍2001:28)中被称为“意义支点”。

这里有一个问题值得注意:这些所谓的“意义支点”语素到底只是临时的简缩形式,还是实际已经具有了相关的义位?在如何给它们定位这个问题上会有两种不同的看法:要么认为它们是临时的标志,用来指向它们所代表的多音节词,例如“影”只起指示作用,“电影”这个意义是属于“电影”这个双音词的,语素“影”本身并无“电影”义;要么认为它们已经具备了相关的表义功能,它们所代表意义应该看作是其自身的义位,例如“电影”义已经成为语素“影”的一个义位,是其固有的语义内容。

如何处理这两个对立的观点?我们认为,这两个看法貌似冲突,其实并不矛盾,它们各自代表了对事物发展过程中前后两个阶段不同本质的认识。在某个语素最初成为意义支点的时候,它只是原有多音节词的简缩形式,在新词里充当语义指向标记,它所代表的词义只是临时借用,尚未被其自身的语义系统所吸纳,未固化为其自身的义项。但当这种临时指代的用法增多,语素以代表的身份反复参与构词,形成一定构词量后,临时的指代意义可能会凝固下来,成为该语素的一个义位。从认知的角度来说,只要指代的意义最终进入人们的心理词库,就可以认为该语素已经具有某义了。

例如,在构成与电影有关的双音词时,往往用“影”来指代“电影”。当“影”以此身份大量构词,产生了“影院”、“影评”、“影人”、“影星”、“影片”、“影视”、“影迷”、“影碟”……等一系列双音节合成词后,“指电影”这个意义就应该被看作是“影”的一个义位了。同样,“电报”义在参与构成新的双音节合成词时,多取语素“电”为代表,由此形成“通电”、“电告”、“唁电”、“急电”……等词,临时的指代身份固定下来,“指电报”也可以看作是“电”的一个义位了。在双音简缩组合“广电”中,“电”指“电影和电视”,但这种指代作用只是个别的,未形成规模,还没有进入人们的心理词库,所以只能认为是临时的指代作用,而不是“电”的一个义位。

这种区分对待在编撰严谨的词典里会有所体现。例如,在《现代汉语词典》中,“影”列有义项“指称电影”;“电”列有“指称电报”这一义项,而并未列出“指称电影电视”这个临时性意义。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。