2.2 并列双音词与其他构词方式的区分

并列双音词和其他构词方式发生纠葛,其主要原因往往在于对某词的构词理据不太明了。就先秦汉语中的并列词来说,因为词汇化程度尚低,其原有的结构关系比较清楚,所以对内部语法关系的判定较为简单。但随着词汇的发展,双音词凝固程度逐渐提高,语素意义持续融合,整体词义不断变化,词义和语素义之间的关系渐渐淡化甚至剥离,词的理据慢慢晦暗而至于难以辨认。这时,对于某个词到底属于什么构词方式,就易引起不同看法了。

在汉语复合词几个主要构词形式中,并列式与其他构词式都有交涉,有时部分复合词结构的区分不是很清楚。例如,“调和”“感动”等词是并列式还是述补式?“山林”是并列式(“山和林”)还是偏正式(“山之林”)?“重量”“智力”是并列式(“重及量”、“智及力”)还是偏正式(“重之量”、“智之力”)?凡此种种,都需要我们加以认真辨别并作出合理解释。

具体来说,在判定和理解方面,造成并列式和其他构词方式界限模糊的原因主要有以下数端。

2.2.1 理解差异

首先,人们对并列复合词的具体表现有不同的理解,自然导致他们对某些复合词的归属有不同意见。

我们知道,从理论上来讲,并列复合词内部语素之间的关系是平行并列的,其语素顺序颠倒并不影响其结构关系。这和偏正式等复合词截然不同。但有一类并列复合动词较为特殊,它们由两个动词性语素组成,其语素位置往往不能变动,因为其次序反映的是客观事物变化运动的先后顺序,例如“选拔”是“先选择,再提拔”、“选派”是“先选择,再派遣”、“查处”是“先调查,再处理”,一般不会反过来说“∗拔选”、“∗派选”、“∗处查”。对这一类复合动词,有的学者不把它们看作并列式复合词,而主张单独列为一种“特殊结构类型的复合词”(10)。我们认为,这类复合词仍应归入并列式复合词,因为所谓“并列”是就两个语素的结构关系而言的,并不是完全从语义出发。结构关系是平行并列的组合,理论上完全可以调换顺序,但在语义的制约下,有的并列组合在事实上就不能倒置。结构关系和语义关系虽然相互制约,但并不完全等同。例如“君臣”、“父子”这样的双字组合,在语义规则的作用下,字序也不能发生变动,但任何一个人都不能否认它们是并列结构。同样的道理,“查处”、“选拔”、“选派”这样的复合词,我们认为也应该归入并列式复合词,只不过属于并列复合词中连动型这一小类。

《墨子》中有“传遗”一语,此双字组合在书中数见,如:

以其所书于竹帛,镂于金石,琢于盘盂,传遗后世子孙者知之。(《墨子·兼爱下》)

一般情况下,人们容易把这个组合看作是现代汉语里的“遗传”,因为语素义相同的并列式双音合成词,其内部语素次序可以互换。但实际上这里的“传遗”和后来的“遗传”并不相同。因为“遗”有两个义项,一个是“遗留”,一个是“给予”(11),现代汉语“遗传”中的“遗”用的是第一个义项,而《墨子》“传遗”中的“遗”用的是后者。例如《墨子》里又有这么一句话:

古者圣王既审尚贤欲以为政,故书之竹帛,琢之盘盂,传以遗后世子孙。(《墨子·尚贤下》)

可见,此处“传遗”确实与“遗传”意义不同,它的意思是“传下来,并且交给”,这里的“传”与“遗”意义并不完全相同。虽然如此,我们仍把它看做是并列式的组合,因为我们把连动结构的动词组合仍看作并列式。

其次,语言次序往往反映了人们的认知心理,因而次序的不同有时会造成人们对并列式复合词结构和意义的理解存在差异。

语言次序往往是人们语言观和认知心理的客观反映,这一点早已经为学者所指出。所以在人类语言中存在一些普遍语序现象(12),各语言之间或许并无同源关系,但在类型学上却呈现出相同的趋势,反映了人类共同的心理结构。例如,古汉语和当代英语有着许多相似的句子结构和语法特征,具有典型的SVO语言的类型学特征(13)。又如,动词论元结构中各论元成分呈现出一定的优先度等级序列:“施事>受事>与事>领事>处所>工具”,映像到句法结构上,就有了“主语>直接宾语>间接宾语>旁语”的语法等级,这个等级体现了“不同语义角色在人们认知上的‘显著度’等级”(沈家煊1999:37)。

尤其是像汉语这样的分析型语言,没有丰富的形态标记,主要通过语序等手段来标识语法身份。语序在汉语中起着非常重要的作用。所以,一旦语序发生变化,其语法结构亦随之而变,各成分的语法身份也因此不同。即使是并列式这样的复合词,字序变换后,其实际结构关系虽然仍为并列,但有时在人们的认知心理上会有微妙的差异。

这里补充几句。关于并列式复合词的字序是否为构词手段的问题,我们在后文会有所讨论,我们的基本观点是:字序变化并不影响其结构关系,这是并列式复合词构词的一个基本组合原则。而语言中实际存在的一些意义和用法有差别的同素异序并列词,多半是词汇化过程中自然分化的产物,是语用选择的结果,并不是造词时的一种构词手段。有的并列式内部字序调换后,结构关系也发生改变,则属于另一个层次的问题了,比如说它们可能属于“同形异构”。例如并列双音词“歌颂”倒序后为“颂歌”,在现代汉语中两者意义大不相同。不相同的根本原因在于“颂歌”并不是并列词“歌颂”简单倒置素序的结果,而是另一个偏正式的合成词,不能据此认为素序是人为分化词语的手段。

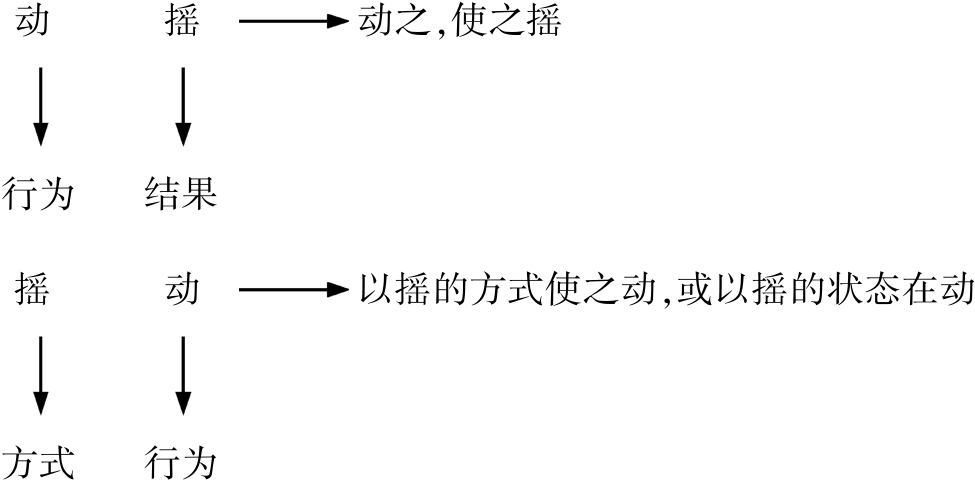

郭曙纶等认为汉语表意重点在后,“动摇”和“摇动”意义不同,前者强调“摇”,后者强调“动”。他因此把这两个词都看作“状动结构”,即状中型的偏正式(郭曙纶、吴颖2002)。像“动摇”、“摇动”这样的词,我们认为,如果纯粹从语法角度来说,还是归入并列式为宜。为什么有的学者会把它们看作是状动结构?自有其根据和理由。根本原因即在于语序反映了人们对事物特征的认识。并列式很容易和状中、动宾、述补等结构发生纠葛。状中式前面的成分表示手段、方式、状态,用来修饰后一个表动作行为的成分,而动词又往往可以用来表示动作行为的手段、方式,因此,并列复合动词与状动型偏正式之间界限不是很清晰。同样,在汉语里,凡是表示动作施及对象、行为结果的成分,一般放在述谓成分之后,充当宾语、补语,构词法相应的有动宾式、述补式。而动词性成分也可以作补语成分,所以并列式复合动词与述补、动宾结构有时也不是分得很清楚。

受上述现实影响,对一些复合动词的理解就不可能完全一致。有的人认作是并列式,有的人把前面的成分看成是表示状态、方式的修饰成分,或把后面的看成是表示结果的成分。于是,语法结构是并列关系的“动摇”、“摇动”就被理解为:

在述补式中,补语成分往往是语义焦点,所以在我们的语感里,“动摇”突显的是“摇”这个结果,从而强调行为对象的不稳固和不坚定。在状中式里,语义焦点往往落在状语成分上(孙维张1987),所以“摇动”突出的是“摇”这种方式或状态。因此,在现代汉语里,一般用“摇动”来表示具体物体的摇摆晃动,而抽象事物的不稳固、不坚定,则用“动摇”来表示,这样在表义上二者就形成了自然分工。

这里要强调一点的是,这种分工并非自来如此,而是在语言表义精确化要求下,在长期使用中形成的自然分流现象。以上分析是完全基于现代汉语语感的,是建立在这两个词已经发生分化、意义和用法都已经大不相同的历时演变结果基础之上的,而不是对分化过程本身的描述。分化的根本原因是语用的需要,这种前后位置不同导致理解上的差异可能只起到从形式上区别二者的作用,或者,最多只在其中起到影响选择对象的作用。也就是说,到底是让“摇动”来表示心理状态的不坚定,还是让“动摇”来表示客观事物的摇摆晃动,在人们对不同语序有不同理解的心理作用下,分化顺应了这种心理暗示而已。事实上,“动摇”和“摇动”的语义和用法本来是完全相同的,根据二十世纪三四十年代的文献,那时的“动摇”既可以表示客观事物的摇摆晃动,“摇动”也可以表示心理状态或抽象事物的不稳固、不坚定(佟慧君1983:259),目前的意义区别只是后来词汇分化的结果。

再者,汉语(尤其是古汉语)词类经常活用,并且一词往往多义,使得人们容易把同一个词理解为不同的结构。

例如,“调和”很容易被看成是述补式,“调”表示动作行为,“和”表示结果,“调和”即“调之而使之和”(试比较述补式结构:打倒———>打之而使之倒,击败———>击之而使之败,砍死———>砍之而使之死,……)。造成这种印象的根源在于,“和”在汉语里的基本用法为形容词,表示性状,这样,人们在理解时就易把“和”看成是表示结果的补充成分了。而实际上,在古汉语里“和”可以有使动用法,成为动词;动词性的“和”与“调”同义,构成并列式。《墨子》书中,在相同的语境里,或用“调和”,或用“和调”,位置互易而意义和用法全同:

子墨子言曰:“今若国之与国之相攻,家之与家之相篡,人之与人之相贼,君臣不惠忠,父子不慈孝,兄弟不和调,此则天下之害也。”(《墨子·兼爱中》)

积委多,城郭修,上下调和,是故大国不耆攻之。(《墨子·节葬下》)

“调”与“和”还可分开,构成对文:

不极五味之调,芬香之和,不致远国珍怪异物。(《墨子·节用中》)

以上例子说明“调和”确实是并列式,而不应看作述补式。

2.2.2 同形异构

“同形异构”是指两个或多个语言组合形式相同,内部结构却不相同,实际上是两个不同的语言单位。由于汉语缺乏形态标志,语序和虚词成为区别意义的重要手段。很多虚词往往可以省略,如助词“之”、连词“与”等。而语序的可能变化总是有限的,尤其是参与组合的单位数量较少时,前后组合的变化就很少,同形异构难以避免。例如,在补足虚词的情况下,“A与B”、“A之B”这两个结构的意义有着明显的区别,但因为汉语是“意合”的语言,一些虚词可以不出现,那么“AB(A与B)”和“AB(A之B)”在形式上就没有差异了,其区别只体现在隐性的内部结构上。

在考察《墨子》书中并列式双字组合时,我们注意到,某些组合和现代汉语中的合成词在外部形式上相同,其实际意义及内部结构却全然不同。姑举数例如下:

(1)水草

今之,因其羽毛以为衣裘,因其蹄蚤以为裤屦,因其水草以为饮食。(《墨子·非乐上》)

“水草”这个组合,其结构方式可能有以下几种情况:

水草1:水和草。(并列词组)

水草2:有水源和草的地方。(并列式复合词)

水草3:(水中的草)水生植物通称。(偏正式复合词)

在上举例子中,“水草”是一个并列词组,“水”、“草”分别为“禽兽麋鹿、蜚鸟、贞虫”饮用和食用的对象,各自对应着动词“饮”和“食”。“水草2”实际上是由“水草1”发展来的,其意义经过引申变化,不再单纯指“水和草”,而是指“有水源和草的地方”,语义较之“水草1”明显单一化,成为一个整体。因此,应当把它看作合成词,不再是词组。如《汉书·匈奴传》:“匈奴见瓯脱王在汉,恐以为道击之,即西北远去,不敢南逐水草。”

“水草3”亦见于较早的文献,如《礼记·祭统》:“水草之菹,陆产之醢,小物备矣。”这里的“水草”是指水生的植物。现代汉语中的“水草”即传承于此。

(2)劝沮(阻)

古之圣王,举孝子而劝之事亲,尊贤良而劝之为善,发宪布令以教诲,明赏罚以劝沮。(《墨子·非命中》)

“劝阻”可能有两种不同的结构方式:

劝沮(阻)1:鼓励和禁止。(并列词组)

劝沮(阻)2:通过劝说的方式加以阻止。(偏正式复合词)

“沮”“阻”二字同源通用,或可互换。古代文献中作“劝沮”为常,“劝阻”较少,后来逐渐写作“劝阻”。上述例句中的“劝沮”为并列式词组,意思是“劝人为善,阻人为恶”。“劝”“沮”分别对应着“赏”“罚”,为并列词组,或可分开说,这在另一句子“若苟赏不当贤而罚不当暴,则是为贤者不劝而为暴者不沮矣”(《墨子·尚贤中》)中就看得清楚了。因此,这里的“劝沮(阻)”与现代汉语里的偏正式合成词“劝阻”不同,后者意思是“以劝说的方式加以阻止”,为状中结构。

“劝沮(阻)2”出现较晚,以笔者寓目,似乎主要出现于清代以来的文献中。如《明史·阉党传·焦芳》:“瑾怒翰林官傲己,欲尽出之外,为张彩劝沮。”《明史·循吏传·赵豫》:“及讼者踰宿忿渐平,或被劝阻,多止不讼。”现代汉语词汇系统保留了“劝阻2”,而“劝阻1”从口语中消失。

(3)权利

功,利民也。欲正权利,且恶正权害。(《墨子·经上》)

权利1:权衡有利之处。(动宾词组)

权利2:可行使的权力与享受的利益。(并列式复合词)

《墨子·经上》的“权利”只是一个动宾词组,与现代汉语中的复合词“权利”是两个完全不同的结构。

(4)方法

中吾矩者谓之方,不中吾矩者谓之不方。是以方与不方,皆可得而知之.此其故何?则方法明也.(《墨子·天志中》)

方法1:判定方形之法。与“圜法”相对。(偏正词组)

方法2:办法。(并列式复合词)

《墨子·天志中》的“方法”与现代汉语复合词“方法”是完全不同的,它只是一个偏正词组,是指判定方形的规则与办法,与文中“圜法”相对。

现代汉语中的常用词“方法”本是一个同义并列的复合词。“方”有“道理”、“方法”的意思。如《左传·昭公二十九年》“官修其方”杜预注:“方,法术也。”《荀子·大略》“博学而无方”杨倞注:“方,法也。”《庄子·人间世》“与之为有方”成玄英疏:“方,法也。”“方法”成词,大约始于魏晋南北朝时期,如下例:

悰善为滋味,和齐皆有方法。(《南齐书·虞悰传》)

此长者子善诵入海捉船方法:若入海水漩洑洄流矶激之处,当如是捉,如是正,如是住。(《百喻经·口诵乘船法而不解用喻》)

《南齐书》为南朝梁萧子显所撰,《百喻经》为南朝齐天空三藏法师求那毗地所译,成书年代皆在南北朝时期。

(5)分资

腐臭余财,而不相分资也。(《墨子·尚贤下》)

“分资”这个双字组合,其结构有以下几种:

分资1:资助、送与。(并列式复合词)

分资2:共同送礼或筹办事情,每人分摊的钱。(偏正式复合词)

分资3:分开资财。(动宾词组)

上举《墨子·尚贤下》文中的“分资”应为并列式复合词,即“分资1”。“分”与“资”意义相同,在这里都是“送与”的意思。“资”有“给予”义,孙诒让《间诂》:“战国策齐策,高诱注云:‘资,与也。’庄子大宗师篇,郭象注云:‘资者,给济之谓。’”而“分”由“分解”、“分开”义引申有“分给”、“给予”义。《广雅·释诂三》:“分,予也。”《国语·鲁语》:“以分大姬。”韦昭注:“分,予也。”《玉篇·八部》:“分,施也,赋也,与也。”《左传·昭公十四年》:“分贫振穷。”杜预注:“分,与也。”其同源词“班”、“颁”亦有“给予”义。此句在《墨子·尚同上》篇中则作“腐臭余财不以相分”,单用“分”字,明“分资”与“分”意义相同。“分资2”是个偏正式的合成词,“分”和“资”的意义分别是“分摊”和“资金”,结构与“分资1”不同。

(6)播种

禹平水土,主名山川。稷隆播种,农殖嘉谷。(《墨子·尚贤中》)

“播种”有两种结构方式:

播种1:播种、种植。(并列式复合词)

播种2:撒布种子。(动宾式复合词)

上举《墨子·尚贤中》的“播种”应是第一种结构。“播种”泛指种植。“播”的本义是散布,引申为播种,“种”本义即为播种(14),二字同义并列。此种植义仍保存在现代汉语中。不过,现代汉语里另有一个“播种”,意义不同,为动宾式结构,其中“种”为名词性语素,即“种子”的意思,“播种2”为播撒种子。

2.2.3 重新分析

所谓“重新分析(reanalysis)”,是指“一个词语或一类词语表层形式没有明显变化而内部的结构关系发生变化的过程和现象。”(15)也就是说,一个表层形式为ABC的结构,本来其内在结构关系是(AB)C,但变为A(BC),表层形式没有改变,内部结构关系却发生了变化,这就是重新分析。重新分析本质上是人们的认知心理活动,是人们对某个语言结构认知的变化。“语法化”“词汇化”都和“重新分析”有着密切的关系。我们可以把“词汇化”看作一个重新分析的过程,即由词组或跨层结构(句法范畴)重新分析为词(词法范畴)。大多数词汇化的词是由词组凝结而来的,有的则是由句子中的跨层结构变化而来的。在词汇化过程中,有的结构被重新分析,因此会造成一部分汉语并列式复合词与其他复合词发生交涉。

现代汉语里,复合名词的构词形式中,定中偏正式占了数量上的绝对优势(苑春法、黄昌宁1998);复合动词方面,动宾式发展迅速,呈现兴盛的局面(苑春法、黄昌宁1998);此外,近代以来,述补式也越来越多。某种语言构式一旦成为强势力量,形成风气,必然波及到相邻范畴成员的结构。这种风气会影响人们的认知心理,使人们习惯性地把名词性的复合词内部结构理解成偏正式,把动词性的复合词理解成动宾式或述补式,从而不仅在心理词库中改变了该词的内部形式,使得该词理据重构,还会改变该词的用法和功能。因此,汉语中的并列式复合名词常常被重新分析为偏正式,并列式复合动词则易被重新分析为动宾式或述补式。

下面来看几个例子:

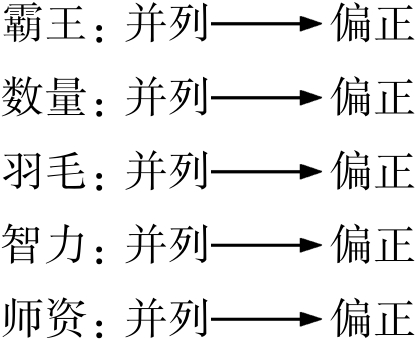

“霸王”本指“霸和王”或“霸道和王道”,是古代政治观念中两种不同的成功类型,前者指依靠武功在诸侯中取得优势地位,后者指凭借仁政获得各国的依附。《墨子·辞过》:“府库实满,足以待不然,兵革不顿,士民不劳,足以征不服,故霸王之业可行于天下矣。”这里的“霸王”合指政治上的成功、国家取得优势地位。先秦典籍中又多作“王霸”。这本来是一个并列式组合,但在今天则指蛮横霸道的人,重新分析为偏正式了。今天“霸王”义并非直接承袭先秦“霸王”的意义,而是在秦汉之际被赋予了新的社会文化内容。项羽自号“西楚霸王”,以后人们就把那些强硬蛮横的人称之为“霸王”。

“数量”本为并列词组,“数”指数目,“量”指长度。如:

凡祭祀飨宾,制其从献脯燔之数量。(《周礼·夏官·量人》)郑玄注:“数,多少也;量,长短也。”

到了现代汉语中,“数量”只表示数目多少,似乎语素“量”不再表义了。这很容易让人以为“数量”是偏义复词,“量”的语义脱落了(董秀芳2002:93)。那么,事实是否如此呢?其实,根据语言发展的实际情况来看,并非“量”义脱落,而是“量”义泛化了,指度量,从而使得它在整个词义中作用不突出。也就是说,“数量”不是一个偏义词,而是变成了一个小词加大词的复合词。“量”本指器物的容积,因为容积和重量、长度、数目等都有关系,所以它的意义较为宽泛,既可以指容积(体积),又可以指长度、重量、数量,从而泛化为“度量”、“程度”、“等级”之意。我们认为“数量”的结构在词化后被重新分析为偏正式了,有“数之量”意。因此,以“数量”为模式,后来又直接组构新词“重量”、“容量”、“音量”等。

这一点还可以用动词性语素“量”的构词情况来作为参考。“量”作动词时指“计算容积”,只和表示“计算长度”的“度”构成并列词“度量”或“量度”。“量”由“计算容积”义泛化为表一切性质的计量后,构词能力增大,可以分别和意义相近而义域较窄的“衡”、“测”、“计”、“权”等词构成新词“衡量”、“测量”、“计量”、“权量”等。

与“数量”情况类似的还有“羽毛”。“羽毛”本指“羽和毛”。在先秦汉语里,“羽”和“毛”的意义是不同的,“羽”专指鸟的羽毛,“毛”指兽毛,《说文》曰:“羽,鸟长毛也。”“毛,眉发之属及兽毛也。”因此“羽毛”是个并列组合。但是在现代汉语里,“羽毛”指“鸟类身体表面的毛”(《现代汉语词典》),很明显,“羽毛”的意义完全等于“羽”,“毛”在这里似乎不表义了。同样,我们认为,并非“毛”语义脱落,而是它的意义扩大,不仅仅指兽毛,还可以泛指一切动物身上的毛,使得“毛”成为“羽”的上位概念,从而导致该语素义在整个词义中的作用不明显。“羽毛”不是传统所谓的偏义词,而是在人们心理认知中被重新分析为种属类的偏正复合词了。

我们知道,汉语中有一类复合词,是由两个分别表示种属的语素构成,这两个语素具有上下位关系,例如“李树”“桃树”“杏树”、“鲤鱼”“鲫鱼”“鲢鱼”等等。这一类词的归类,尚有争议,有的学者把它们归入“补充式”,认为后一个上位义语素是对前一个下位义语素的补充说明。我们主张把这类词放在“偏正式”里,因为整个词义虽然完全等于前一个语素义,后一个语素义只起到衬托的作用,但前一个语素其实是对后一个语素的限定。从构词模式来看,后一个语素表明其所属范畴,前一个语素则限定其具体种类。“鲤鱼”“鲫鱼”“鲢鱼”等词首先表明它们是“鱼”,然后前一个语素限定它们是“哪种鱼”。“羽毛”由“鸟羽和兽毛”之义变为“鸟羽”,并非因“毛”不表义而导致“羽毛”偏义,而是因“毛”意义扩大,人们心理认知中把“羽毛”理解为像“鲤鱼”一类的偏正结构了。“羽毛”内部结构的重新分析,是受到汉语中“绒毛”、“眉毛”、“毫毛”、“翎毛”等一批词的影响。

“智力”在《墨子》里是并列复合词,相当于说“智与力”,意思是“才智和能力”,“智”或作“知”。例如,《天志上》:“天子以其知力为未足独治天下,是以选择其次立为三公。”《非儒下》:“穷达赏罚幸否有极,人之知力,不能为焉。”在现代汉语里则“指人认识、理解客观事物并运用知识、经验等解决问题的能力”(《现代汉语词典》),很显然,照这个解释来看,它是一个偏正式结构的复合词。我们注意到,现代汉语中的“力”是一个构词能力很强的语素,它可以充当正语素,构成一大批偏正词:武力、重力、火力、兵力、国力、阻力、目力、体力、脑力、电力……。“智力”被重新分析应该是受到这些词的类化影响。

“师资”一词,现在较常用,《现代汉语词典》解释为:“指可以当教师的人才。”一般人也容易按字面理解为“教师资源”(16)。可见在现代人的心理词库中,“师资”被分析为一个偏正式的合成词。而事实上,如果追究该词的源流,会发现它本来是一个并列式的合成词,只不过其结构在今天被重新分析了。

“师资”一词,魏晋时期已见。《后汉书·廉范传》:“以为汉等皆已伏诛,不胜师资之情,罪当万坐。”《后汉书·欧阳歙传》:“上令陛下获杀贤之讥,下使学者丧师资之益。”大概源自《老子》,李贤注《后汉书·廉范传》“师资”云:“《老子》曰‘善人为不善人之师,不善人为善人之资’也。”今《老子》曰:“是以圣人常善救人而无弃人,常善救物而无弃物。故善人者,不善人之师也;不善人者,善人之资。”后句马王堆帛书《老子》作“善人,善人之师;不善人,善人之资也。”意谓善人以善人为效法之对象,以不善人为利用之对象。“资”与“师”对举,后合成为“师资”一词,可见“师资”为并列式。“师资”的本义就是指老师。《谷梁传·僖公三十二年》“晋侯重耳卒”注:“师资辩说日用之常义。”疏:“释曰,师者教人以不及,故谓师为师资也。”

从上面几个例子的简单分析可以看出,并列式重新分析为偏正式的一个重要原因,是后面那个语素的意义泛化,构词能力很强,构成批量的偏正词,从而对原来的并列词形成类化作用。另外一部分并列词,则是因为语素义与词义的关系淡化,原有构词理据不明,从而造成人们“望文生义”,久而久之,就在人们的心理词库里完成结构的重新分析。

以上讨论的是名词性并列合成词被重新分析为偏正式的几个例子。下面我们再来看动词性并列合成词被重新分析的例子。前文已经提到,由于受到中古以来动宾式、动补式等强势构词式的影响,动词性并列合成词在人们认知心理中容易被类化成动宾式或动补式。例如,近代汉语中“要紧”一词本是同义并列词,可以倒序为“紧要”,日本学者香坂顺一指出:

但是,“要紧”也作“要什么紧”,在这种场合,“要紧”的结构只能释作“动词+宾语”。这是由于“要”经常作动词用,所以类推出这样的结构,这或许是误用所致也说不定。(17)

“要紧”可以说成“要什么紧”,很明显就是被重新分析为动宾式了。

汉语中有一类特殊的合成词,它们既是词,又有词组的表现,语素之间可以插入其他成分,这种词人们称为“离合词”。离合词中最重要的一类是动宾式合成词,例如“敬礼”、“鞠躬”、“打架”、“帮忙”等,这类离合词可以在中间插入“什么”、“一(个)”等成分,说成“敬一个礼”、“鞠一个躬”、“打一架”、“帮个忙”等。可拆可合,说明这些词凝结性不强,词汇化程度不高。而有些并列式双字组合本身经过词化,已经高度凝结为一个整体,人们对其内部结构关系不甚明了,渐渐将它们理解为动宾式,同时也赋予它们“离合”的特性。表面上看来,离合性意味着它们词化程度不高,事实上并不是如此,恰恰相反,它们是因高度词化而被重新分析了。“要紧”是如此,“洗澡”也是如此。“洗澡”本为并列词,但在现代汉语中可以说“洗(一)个(/次)澡”、“洗了一个早上的澡”、“洗了半天澡”、“洗完澡”等,这类离合现象证明“洗澡”已经被重新分析为动宾式,“澡”在人们心理意识中被看成是“洗”的宾语。关于“洗澡”,后文还有讨论,此处不再赘论。

2.2.4 理据淡化

有的并列式复合词,随着时代的变迁,其构词理据逐渐淡化,人们对该词的内部结构关系就不容易认识清楚了。例如,“物色”这个合成词在今天是“寻找”、“选择”的意思,它的内部结构一般容易误解为偏正式,即按照字面形式将其构词理据解释为“物之色”。事实上,表示“寻找”“选择”义的合成词“物色”应该是并列式结构。下面对这个问题略加说明(18)。

“物”在先秦语言中本有“色”义。例如,《周礼·春官·保章氏》:“以五云之物,辨吉凶。”郑注:“物,色也。”《国语·楚语》:“毛以示物,血以告杀,接诚拔取以献具,为齐敬也。”韦注:“物,色也。”郑玄、韦昭皆以“色”训“物”,明“物”有“颜色”之义。“物色”本是同义连用。

王国维曾从甲骨文中有关“物”的辞例出发,结合文献中对“物”的训释,再根据“物”字结构以“牛”为义符的事实,定“物”字本义为“杂色牛”(19)。这一说法已成为定论。杨树达复据《淮南子·道应》“子之所使求马者,毛物牝牡不能知,又何马之能知”等语证明“毛谓纯色,物谓杂色。”(杨树达1983:62)

“毛”和“物”都是就牲畜的毛色而言,不过“毛”专用来指纯色,“物”则指杂色。因此,“物”或突出颜色之杂,而与“杂”并列连用。如《荀子·非相》:“类不悖,虽久同理,故乡乎邪曲而不迷,观乎杂物而不惑,以此度之。”在这个句子里,“物”与“杂”并列,正用其“杂色”义,犹如《墨子·明鬼下》、《淮南子·齐俗训》“倅毛”并用而取“毛”之“纯色”义。在没有语境对比的条件下,“物”或泛言毛色,例如《穆天子传》卷三:“收皮效物,债车受载。”郭璞注:“物,谓毛色也。”又或泛指一切颜色。《左传·僖公五年》:“凡分、至、启、闭,必书云物,为备故也。”杜预注:“云物,气色灾变也。”按,“云物”指云气之色,即上引《周礼·春官·保章氏》所言“五云之物”。孙诒让《周礼正义》曰:“……故天之云色、地之土色、牲之毛色,通谓之‘物’。”

“物色”连用,最初指牲畜之毛色。例如,《礼记·月令》:“是月也,乃命宰祝,循行牺牲,视全具,案刍豢,瞻肥瘠,察物色。必比类,量小大,视长短,皆中度。”(20)盖“物”的本义与牛相关,故最初多用“物色”来指牲畜毛色。《汉语大词典》“物色”条下列出的首个义项即为“牲畜的毛色”,这个解释是对的,但是因为没有对合成词的内部结构加以说明,使人容易根据这个解释把该词误解为一个“定中短语”(董秀芳2002:63)。宜在“牲畜的毛色”后补加一句:“‘物’‘色’同义并列。”

“物色”由毛色、颜色义引申,可指人或物的外观、样貌(21)。又可由名词转为动词,指观察事物或人的外表,从而再引申出“选择”“寻找”义。各义项之间的关系可以简单地描述如下:

![]()

这个意义发展脉络,可以从“物”等词义的演变轨迹中得到验证。

“物”由毛色义引申指观察毛色,从而有“观察”、“分辨”义。例如《淮南子·缪称》:“欲知天道察其数,欲知地道物其树,欲知人道从其欲。”“物”与“察”意义相近,原文意思是说:要想了解地之道,就需要观察、辨认地上所生长的植物。《左传·昭公三十二年》:“计丈数,揣高卑,度厚薄,仞沟洫,物土方,议远迩。”杜预注:“物,相也,相取土之方面远近之宜。”此句中“物”也是察看的意思,所以杜预以“相”释之。《左传·成公二年》又有“先王疆理天下,物土之宜而布其利。”而《墨子·非儒下》径以“物”与“见”连用:“夫执后不言,之朝,物见利使己, 虽(唯)恐后言。”(22)“物”之有观察义,犹如“色”本指颜色而亦可指观察颜色。《礼记·曲礼》“色难”谓察色为难也。《荀子·哀公》:“所谓庸人者,口不能道善言,心不知色色。”前一“色”为动词,后“色”为名词,谓观察、辨别其颜色。

“物”“物色”皆有“察看”“辨识”义,故可以双音词“物色”训释“物”。《周礼·天官·载师》:“掌任土之法,以物地事授地职,而待其政令。”郑注:“物,物色之,以知其所宜之事而授农牧虞衡。”此“迭字为训”也证明了“物色”为并列式构词。

察看分辨事物外观、颜色的目的是为了有所选择,所以“察看”“分辨”义与“选择”“寻找”义相通(23)。

“物”之由毛色义引申出选择义,犹“毛”由毛色义演变为选择义。《周礼·夏官·校人》:“凡大事:祭祀、朝觐、会同,毛马而颁之。”“凡军事,物马而颁之。”注:“毛马,齐其色。”“物马,齐其力。”按,此为文意训释,并非“毛”“物”词义。“毛”“物”在这里都是选择、挑选的意思,只不过对祭祀等大事来说,挑选牲畜的标准是其毛色,而对军事来说,选择马匹的依据是脚力,故郑注以“齐其色”“齐其力”解释“毛马”、“物马”,乃是分别解释选择马匹的标准而已。“毛”之选择义,或用“芼”为之,《诗·周南·关雎》:“参差荇菜,左右芼之。”毛传:“芼,择也。”“毛”“物”既然都有选择义,则其并列形式“毛物”当亦有选择义。《诗·小雅·六月》:“比物四骊,闲之维则。”毛传:“物,毛物也。”此亦“迭字为训”,以同义并列词训释单字词,“物”、“毛物”皆辨别选择义。诗中“比”也是比较辨别的意思,与“物”意义相近,所以并列连用。孔疏云“比物者,比同力之物”,则解“比物”为动宾式结构,非是。“比物”犹言“方物”。《国语·楚语下》“民神杂糅,不可方物。”韦昭注:“方,犹别也。物,名也。”此处之“名”非名号之名(名词性),而是名状之名(动词性),实则“方”“物”都是辨别之义。

以上说明了“寻找选择”义的“物色”是一个并列式合成词。当然,语言中完全可能存在另一个形式与之相同而表示“物之色”的同形异构词组或词(24),但其源流与此词不可混为一谈。

【注释】

(1)汉语文献中对这个问题的详细讨论,可以参看潘文国等(1993)。

(2)国内最早主张区分“字”和“词”这两个概念的学者是章士钊,他在1907年就提出:“一字可为一词,而一词不必为一字,泛论之则为字,而以文法规定之则为词,此字与词之别也。”(转引自潘文国等1993:100)此后,“词”的概念逐渐确立。

(3)John Xiang-ling Dai 1997:Syntactic, phonological, and morphological words in Chinese.In Packard (ed.) New Approaches to Chinese Word Formation.Berlin and New York:Mouton de Gruyter.

(4)即“词”可以受句法规则支配,生成词组、句子,但是句法规则不作用于词的内部,词本身不是在句法规则的运作下生成的。承认这个定义的前提是,必须首先界定哪些是句法规则,哪些不是。见John Xiang-ling Dai 1997:Syntactic, phonological, and morphological words in Chinese.In Packard (ed.) New Approaches to Chinese Word Formation.Berlin and New York:Mouton de Gruyter.

(5)注意,有时人们用“句法词”“词汇词”这对术语来指“语法功能词”和“有实际语义的词”,与此不同。

(6)裴吉瑞的理论分析富有启示意义,但所举的具体例子有时值得商榷。例如他把“沙发”“吉他”等借音词也看作是“失法词化”的结果,这可能不太妥当,因为这些借音词从它们在汉语中开始出现之时起就已经取得词的身份了,根本无需经过词化的过程。

(7)The Chinese Language Today:Features of An Emerging Standard.London:Hutchinson University Library, 1968.

(8)扩展法、位移法等鉴定方法的好处是简便、易操作,缺点是局限于句子形式层面的运作,适用度不是很高。

(9)Shengli Feng 1997:Prosodic Structure and compound words in Classical Chinese.In Packard (ed.) New Approaches to Chinese Word Formation.Berlin and New York:Mouton de Gruyter.

(10)周荐《汉语词汇结构论》,上海辞书出版社,2004年,第116页。

(11)虽然这两个义项有先后的引申关系,但毕竟是两个不同的义项。

(12)见金立鑫《对一些普遍语序现象的功能解释》,《当代语言学》1999年第4期。

(13)见石毓智《论语言的基本语序对其语法系统的影响》,《外国语》2002年第1期。

(14)《说文》“穜”字段注:“种者,以谷播于土,因之名谷可种者曰种,凡物可种者皆曰种。”

(15)Hopper与Traugott:《语法化学说》,外语教学与研究出版社,2001年重印本,沈家煊导读。

(16)笔者曾就“师资”的词义随机问过多人,回答相当一致,都解释为“教师资源”。

(17)香坂顺一:《白话语汇研究》,江蓝生、白维国译,中华书局,1997年,第152页。

(18)王宁(1996:158)对“物色”的理据已经作了确切的解释说明,可参看。

(19)见《观堂集林》卷六《释“物”》。

(20)文亦见于《吕氏春秋·仲秋纪》、《淮南子·时则训》。

(21)见《汉语大词典》义项3。

(22)吴毓江《墨子校注》:“《仪礼·既夕礼》:‘冢人物土’。郑注云:‘物,犹相也。’相者,视察之义。《离骚》:‘相观民之计极’。彼相观,此物见,皆复语也。”

(23)“物”的“寻找”“选择”义之例证,参看《汉语大词典》,此不赘举。

(24)此即《汉语大词典》“物色”词条的第二个义项。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。