改革前的社会结构体现的是政权的偏好,政权运用其所掌握的各种资源和手段,按照马克思主义意识形态所描绘的蓝图,对旧有社会结构进行了重构。被描绘为一切罪恶根源的资本家阶级、地主富农阶级和生产资料的私有制被摧毁,受到意识形态颂扬的工人阶级得到了优待,他们被安置到经济“单位”中,不仅享有与专业技术人员和管理人员相差无几的优厚的经济待遇,而且被赋予了“主人”的政治地位,可以参与企业的经营管理;被视为“最后一个资产阶级”“是一个本身会分泌、产生和培养资本家、富农,以及其他各种剥削分子的阶级”[17]“马铃薯小农”[18]的农民则被组织进入人民公社中,为以工业化和城市为核心的国家战略持续提供“农业剩余”;知识分子则被看作一个“依附的阶级”,存在资产阶级的知识分子与无产阶级的知识分子之别,改造资产阶级知识分子(如“反右运动”)与培养无产阶级知识分子(改革学校教育)成为党的主要努力方向之一。这种被刻意建构与培育出来的“两大阶级一个阶层”的简单社会结构很快受到了经济改革的冲击。

倪志伟(Nee)的“市场转型论”(market transition)指出了经济整合机制由再分配向市场转变带来的两方面改变:第一,市场的扩展将改变生产者与再分配者间的相对权力结构,如果剩余不再由再分配部门垄断,而是通过市场交换配置,市场权力将向着有利于直接生产者而非再分配者方向转移(市场权力命题themarket power thesis);第二,它带来了不同的激励结构和机会。效率高、供给更为稀缺的生产者(受教育程度较高的专业技术人员和管理人员)相对于体力劳动者能在市场中获得更大份额的剩余(市场激励命题themarket incentive thesis);从再分配向市场的转型提供了新的以市场为核心的机会结构,市场成为人们提升社会地位的新通道(市场机会命题themarket opportunity thesis)。[19]然而,再分配权力有着比倪志伟所设想的更大“韧性”。不论是在苏东等采用休克疗法的经济转型案例,还是中国这样的渐进转型案例,政治精英均能够娴熟地将旧体制下所拥有的政治资本转化为新体制下的经济资本。他们利用对于公共资产的控制和他们的政治关系来从事各种形式的寻租活动以谋取市场发展的成果,从而得以继续维系其精英地位,这被概括为“权力转化论”[20](power conversion)。俄罗斯科学院社会学所的调查表明,截至1995年,在政府和叶利钦的亲信中有75%的人是前苏联的官僚,他们曾经是苏共、共青团、苏维埃和经济机关的高级领导人。有82%的地方领导人和74%的俄罗斯政府官员来自前苏联的官僚机构,61%的大工商企业家也来自于此。美国学者的统计也表明,俄罗斯最富有、最有影响力的企业家中,有近三分之二是原党政机关要员。[21]有的学者支持的所谓“权力维续论”(power persistence)。该理论主张,经济由再分配向市场的转型不是用市场协调来取代官僚协调,而是嫁接其上,从而创造出一种新的混合或者分割的系统。[22]权力精英即便不改变其存在形态,也能够在转型经济中继续占据精英地位。因此,经济转型“在导致人力资本和企业家回报上升的同时,权力的作用仍然得以维系”[23]。倪志伟试图为其“市场转型论”辩护,在其看来,“权力维续论”假设与“市场转型论”中的“再分配权力重要性降低假设”相一致。“干部的收入不需要下降——甚至可以增加,因为再分配权力重要性降低假设会得到证实:如果社会中很多经济行为者的所得增速快于政治行为者的话,干部精英的优势就下降了。”[24]

市场转型论、权力转换论和权力维续论,以及其他类似的观点在社会主义转型初期层出不穷,每一观点都貌似有理,能够自圆其说,并有相对充分的论证。然而他们的争论可以在更高的层面上兼容。从本质来说,导致他们观点分歧的并非市场机制或再分配机制在社会分层中各自会发挥何种作用,而是经济改革的不同属性(包括经济改革的战略、领域、内容、阶段、顺序等)及由此导致的再分配机制和市场机制在转型经济特定时段内的资源配置比例。在逻辑上可以将“权力维续论”与“权力转化论”看作片面改革或改革不规范所导致的阶段性结果,一旦转型完成,“市场转型论”展望的前景将得到验证。然而时至今日,我们大体能够看出,转型经济这个概念可能的误导在于,它暗示转型是个暂时阶段,但很多的转型经济体,包括中国,向我们昭示,转型经济可能并非一种过渡型的经济形态,而是一种长期存续的、可以制度化甚至结晶化的经济系统。经济转型的最终目的地可能也并非西式的自由市场经济,而是再分配经济与市场经济某种比例的杂糅与混合。另外,上述论断出现的时间都很早,他们用于主张各自观点的论据和数据在今天也都已经过时。中国经济改革的内容和幅度也远非他们那个时期所能够想象的,用更新的数据和论据来重新证实或者证伪这些存在竞争性的论点会是一个很有价值和意义的研究。

阶层的分化与重组始终伴随着经济改革的全过程,自进入20世纪90年代以来,新的阶层类别和结构已经显示的比较清楚。朱光磊教授的研究指出,在基本阶层(新中国成立以来始终存在的基本社会力量,如属于工人阶级范畴的产业工人阶层、知识分子阶层、公务员阶层;属于农民阶级范畴的农业劳动者阶层)之外,出现了新兴的阶层(作为改革开放的直接产物伴随着新的经济形式或随着新的产业兴起,从基本阶层分化出来,发挥着积极作用的社会群体,如农民工阶层和私营企业主阶层)、复兴的阶层(在旧中国曾经出现,在改革的背景下重新出现,并发挥着积极社会作用的社会群体,包括个体劳动者、私营企业主)以及若干交叉、过渡阶层和复旧群体(过渡性阶层,如军人、大学生;交叉性阶层,如乡村知识分子、村组干部;复旧群体,是指那些在旧中国曾经存在过,在社会开放和生活方式多样化的条件下重新出现,但发挥着消极作用的社会群体,如游民、乞丐等)。[25]

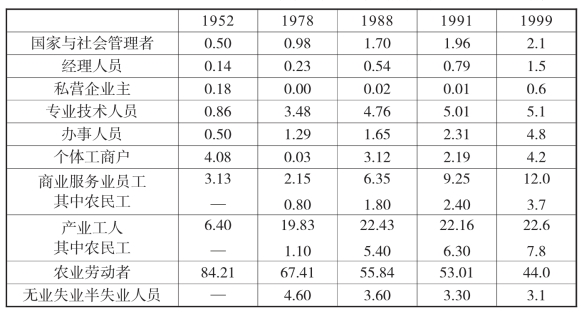

表4.1.1 1952—1999年中国社会阶层结构的演变 单位:%

资料来源:《当代中国社会阶层研究报告》,社会科学文献出版社2002年版。

陆学艺教授领衔的阶层研究“以职业分类为基础,以组织资源、经济资源、文化资源占有状况,作为划分社会阶层的标准,把当代中国的社会群体划分为十个阶层。”[26]组织资源包括行政组织资源和政治组织资源,主要依据国家政权组织和党组织系统而拥有的支配社会资源(包括人和物)的能力;经济资源主要是指对生产资料的所有权、使用权和经营权;文化(技术)资源是指社会(通过认证或资格认定)所认可的知识和技能的拥有。[27]依此所区分出来的十大社会阶层分别是:国家与社会管理者阶层(拥有组织资源)、经理人员阶层(拥有文化资源或组织资源)、私营企业主阶层(拥有经济资源)、专业技术人员阶层(拥有文化资源)、办事人员阶层(拥有少量文化资源或组织资源)、个体工商户阶层(拥有少量经济资源)、商业服务业员工阶层(拥有很少量的三种资源)、产业工人阶层(拥有很少量的三种资源)、农业劳动者阶层(拥有很少量的三种资源)和城乡无业失业半失业者阶层(基本没有三种资源)。[28]

表4.1.2 精英大众分类与阶层分类的关系

资料来源:康晓光:《再论“行政吸纳政治”——90年代中国大陆政治发展与政治稳定研究》,《二十一世纪》,2002年8月号。

表4.1.3 精英/大众结构的转变

资料来源:康晓光:《再论“行政吸纳政治”——90年代中国大陆政治发展与政治稳定研究》,《二十一世纪》,2002年8月号。

比较上述两种分析,朱光磊的阶层研究基本上限定于对各个阶层自身内部属性及其发展演变趋势的梳理和判定上,更类似于韦伯意义上的研究;而陆学艺的“十大阶层”被置于纵向的等级结构中,个体的社会地位不仅取决于它所在的阶层,而且取决于其所在阶层在整个阶层序列中的位置,换言之,它突出了阶层的结构性位置和相互关系,这更类似于马克思主义意义上的研究。只不过由于其划分的阶层有十个,所以不同阶层间的关系远非对立或冲突能够涵盖的。康晓光对于陆学艺阶层研究的结果进行了重新加工,使之成为其“精英—大众”研究的基础。这种研究对于社会作出了类似于资产阶级—无产阶级这样的二元分类,因而在关注精英和大众各自内部构成及其特点的同时,它还引导研究者更多关注于它们相互之间的关系。如前所述,马克思的阶级观将资产阶级和无产阶级间的关系看作在本质上是对立和冲突的,难以在资本主义的框架内加以调和,而精英—大众分析不再持这种绝对的观点,在其看来,精英与大众间既存在相互依赖的一面,也存在互相冲突的一面。在特定的历史阶段,何种面向占据主导取决于精英与大众间的转化,尤其是大众向上流动的通道是否顺畅。依据康晓光的研究,在改革开放前,政治精英是唯一的精英群体。工人、农民和知识分子构成了数量庞大的大众群体。改革是利益的再分配过程,在此过程中,虽然政治资源仍被官僚精英所垄断,然而经济和文化资源开始被经济精英和文化精英所分享(参见表4.1.2和4.1.3)。

康晓光研究的一个不足是没有指出新的精英群体究竟是精英内部再生产或扩展的结果还是大众向上流动的结果。依据全国工商联所进行的《2006年中国第七次私营企业抽样调查数据分析综合报告》,私营企业主的社会来源以三类精英为主,即机关干部(包括村干部;党政机关、事业单位干部)、企业经营管理人员(国有、集体企业负责人、承租人、承包人;个体工商户),以及专业技术人员(国有、集体企业供销人员、技术人员),合计的比例从33.8%(第一次就业的职业)上升到67.4%(开办前的职业)。[29]教育是最为重要的社会流动机制,因此分析重点高校学生来源就成为剖析中国社会流动机会的一个重要指标。依笔者曾经就职过的南开大学为例,南开大学2006年农村新生比例为30%,2007年这一数据为25%,2008年为24%。[30]2011—2013年的数据延续了之前的下降趋势,这三年农村本科新生所占比例分别是23.7%、22.8%和21.5%。[31]对北京大学等重点高校的研究也证实了这一趋势。[32]因此,有研究指出,中国高等教育并没有改变社会结构,只是延续和强化了既有的社会分层模式。[33]基于此,孙立平判定,“自(20世纪)90年代以来,一个拥有了社会中大部分资本的强势群体已经成型。构成这个强势群体的,有三个基本组成部分,即经济精英、政治精英和知识精英。这三部分精英已经形成了一个比较稳定的结盟关系,而且具备了相当大的社会能量”[34]。利益联盟现象比较明显的有:企业间结成“技术联盟”,以在企业圈内获取竞争优势;地方政府与企业结成“利益共同体”,以提升与中央政府的博弈能力;企业间结成行业性协会等“组织同盟”,以扩展与政府的博弈空间;企业与知名学者或研究结构结成“产学联盟”,以达到影响公共政策的目的。[35]

由于中国社会向上流动空间收窄,“改革以来不断发育、分化与演变的利益格局,开始逐步定型化为一种相对稳定的社会结构,一种相对稳定的社会力量的组合”[36]。社会分层定型化的具体含义包括:“第一,阶层之间的边界开始形成。第二,内部认同的产生。第三,阶层之间的流动开始减少。第四,社会阶层的再生产。机会结构开始在阶层或群体的内部锁闭。”[37]与固化伴生的是“社会断裂”:“在社会等级和分层结构上是指一部分人被甩到社会结构之外,而且在不同的阶层和群体之间缺乏有效的整合机制。在现实意义上是指严重的两极分化,人们几乎是生活在两个完全不同的社会中,而且这两个社会在很大程度上是互相封闭的……断裂社会的实质,是几个时代的成分并存,互相之间缺乏有机联系。”[38]

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。