(一)国企改革的过程与逻辑

尽管国有企业的弊病在改革开放之初就已经被认识到,然而由于涉及庞大的既得利益(这既包括国有经济单位,也包括计划官僚)及附着在国有企业和公有制上的意识形态色彩,政府在推动国企改革时非常谨慎。在默许非公经济发展的同时,政府小心翼翼地维持着国有经济的核心地位,防止它的利益受到侵害。领导人明白,国企改革并非一朝一夕能够完成,让国企改革在短期内显示出“生机与活力”的最佳办法就是改变收入的分配方式。就如同土地改革时,通过让贫雇农再分配地主和富农的“浮财”而获得“翻身”,在改革初期通过提高粮食的收购价格让农民增加收入一样,国家通过“让利”的办法增加了国企的“利润”,工人工资大幅度上涨。从1978年到1987年国企工人的平均工资增长了140.1%,而劳动生产率只增加了49.8%。[6]“双轨制”试图在计划经济与市场经济之间隔出一道“防火墙”,让国民经济在两套体制内运作。尽管这产生了严重的负面效应(如“官倒现象”),但它在政治上的作用不容忽视,它打消了民众对于改革可能的担心。的确,20世纪90年代之前的改革几乎没有令任何人感觉受到威胁:非公经济蓬勃发展,农民收入快速增加,然而公有制经济中的既得利益基本没有被触动。这样的改革被惯之以“共享型增长”“人人获益型增长”“无人受损”等评价,好评如潮。在这种背景下,改革尽管受制于社会主义经典意识形态的桎梏,仍然存在不少的质疑和争论,但是改革所取得的经济成就使其成为社会的广泛共识,也是改革派在党内胜出的关键原因。

然而这样做不是没有代价的。非单位的经济组织一开始就显示出对单位经济组织形式的挑战。最开始是“侵占”了原先分配给单位的原材料,造成原材料价格上涨和短缺。之后是逐渐显现出的收入优势,及由此导致的对于单位制人员的吸纳(“下海潮”)。在进入20世纪80年代后期,国有企业单位的颓势已经显露无遗。1988年有报道称,当时国企的亏损面为10.9%,该比例到1989年上升至16%,到1990年为27.6%,到1993年超过了30%,到1995年更是达到了40%。1995年由九部委组成的调查组对上海、天津、沈阳和武汉等16个大城市进行调查,结果显示这些城市中国企的亏损面已经达到了52.2%。与此同时,国企在工业生产中的比重大幅下降,由1978年的77.6%减少至1990年的54.6%,到1995年更是只有34%。1980年,政府财政收入中用于补贴国有企业亏损的部分占3.1%,到1994年已经上升到了9.3%。[7]

即便如此,国有经济的核心地位及其在社会主义意识形态中的符号意义,使得政府在推动国企的所有权改革方面慎之又慎。政权首先希望的是维持国有经济的公有产权,即只通过经营管理体制方面的改革来提高国企的经营效率。改革的“一揽子”举措集中体现在1992年出台的《全民所有制工业企业转换经营机制条例》中。为了让国企在与非公经济的竞争中不败下阵来,政府剥离了国企的单位制特点。由单位承担的住房、医疗、教育等功能逐渐市场化和商品化;单位的政治色彩被淡化,作为结果,厂长相对于党委书记的地位在提升(厂长负责制),专业技能取代政治忠诚成为衡量一个干部和职工最为重要的标准。奖金被允许与职工的工作表现挂钩,成为经济激励的一种手段。国有企业的技术改造和革新得到了前所未有的重视;一些在其他领域中得到验证的做法也被用到了国企改革中。作为农村改革成功经验的“承包”和地方财政分权的“包干”在国企改革初期被广泛采用。非公经济中的劳动人事制度也被悄悄地采纳。岗位聘用取代了终身雇用,但是对于开除职工,依然非常谨慎。[8]破产的概念也被接受,但只是作为一种“威慑力量”[9],1988年至1993年,每年的破产案例仅有277起。[10]

这些做法的长期效果如何,并不容易度量清楚。然而在进行了这些改革后,国有企业依然面临着棘手的问题。一是不同领域的国企改革不同步,造成了国企之间仍存在利益的行政性再分配。在20世纪90年代初期,朱镕基曾多次提及,当时我国工业内部结构存在“有长有短”的问题,即一般加工工业长,基础工业短,加工工业的生产能力超过了能源、原材料和交通运输等基础产业的承受能力。[11]原因是“价格体制问题,即矿产品价格低,搞矿山总是赔钱,而加工环节的利润却很高”,所以“煤炭、有色金属、黑色金属、石油等非提价不行。这些工业品价格和国际市场价格差那么远,价格严重背离价值,给出的是错误的价格信号”。[12]当时“全国工业亏损大户第一是煤炭,第二是石油,全国亏损补贴的一半就被这两家占了。”然而“煤炭一旦普遍涨价,全国马上就会有三分之一的企业由潜亏变成明亏。”[13]行政性利益再分配使得国企经理人能够将他们的亏损归咎于不受他们控制的外在因素,以此来化解硬化预算(即自负盈亏)对于他们的压力。而这又意味着政府不能用盈利能力来度量国企经理人的绩效,政府对于国企的干预就必然是全方位的。这是我国计划体制下企业自主性低下的根本原因。二是由于改革开放初期的行政性分权[14](区别与经济性分权),地方政府掌握了上级下放的大量的国有企业经营管理权,这削弱了中央对于经济的协调能力。朱镕基在1991年透露说,当时全国的112条彩电生产线,经过国家计委、国家经委审批的只有7条。[15]地方政府在混乱的价格信号的刺激下,纷纷上马这些“赚钱”的项目,这不仅导致了地方产业结构高度同质化,而且使得这些“赚钱”的产业在短期内趋向饱和与过剩,产品严重积压,这起码在部分程度上重演了改革开放之前我国行政性分权所造成的“一放就乱”的情形。科尔奈断定,这种在国有部门中片面改革的深层困境来自于经济协调对于官僚和市场的双重依赖。试图对国有企业实施市场的纪律注定会失败,因为市场力量受到官僚体制的抑制,国有企业的运作依旧由官僚的微观干预所主导。[16]

进一步搞好国有大中型企业,“不仅是经济问题,而且是政治问题”[17],政治考量限制了国企改革所能够腾挪的空间。然而由于改革之初的行政性分权,当时多数的国有企业由各个层级的地方政府来管理,由此产生的亏损也由地方各级财政来补贴。20世纪80年代初的“财政包干”及1994年的分税制改革硬化了地方的财政。更为重要的是,与中央相比,地方政府的经济决策更少受制于意识形态的钳制,因而改革国有企业的所有制结构就成为一个适宜的选择。早在党的十五大正式批准所有权改革方案前,地方政府就先后出现了这样的“创新”,最为著名的是1991年开始任山东诸城市长、市委书记的陈光,从1992年4月到1994年7月,诸城市282家国有和集体企业全部改制,这在当时引起了轩然大波,陈光被惯之以“陈卖光”“陈送光”的绰号。[18]当时的国有、集体企业改制往往分两步走:第一步是国有、集体资产减持变现,由企业职工出资购买;第二步是股份向原企业管理人员和高层管理者倾斜,通过挂账、分期付款等方式一次性买断,国有、集体资本基本退出。[19]党的十五大通过的国企改革方案要求把国企改革同改组、改造、加强管理结合起来。要着眼于搞好整个国有经济,抓大放小,对国有企业实施战略性改组。要鼓励兼并、规范破产、下岗分流、减员增效和再就业工程,形成企业优胜劣汰的竞争机制。之后,中国的国企改革,尤其是产权改革进入了快车道。

2004年成为国企改革新的分水岭。这一年郎咸平质疑TCL、海尔、科龙等企业贱卖、侵吞国有财产。科龙改制的参与方顾雏军起诉郎咸平。“郎顾之争”以顾雏军挪用资产罪锒铛入狱而结束。管理层收购(MBO)、员工持股、破产改制等国企产权改革的主要举措逐渐受到质疑。2006年国务院扩大了国有经济对“重要行业和关键领域”的控制范围,明确国有经济对电网电力、石油石化等七大“关系国家安全和国民经济命脉”[20]的行业保持绝对控制力,在装备制造、汽车等九大基础性和支柱产业[21]保持较强的控制力。[22]2013年党的十八届三中全会决议提出了国资改革的新方向,包括管资本、混合所有制与分类管理。各省市陆续推出的地方国资改革方案,提出“将国资委系统80%以上的国资集中在战略性新兴产业、先进制造业与现代服务业、基础设施与民生保障等关键领域和优势产业”(上海)、“竞争类企业80%以上的国有资本,集中在先进装备制造等支柱产业和高技术含量、高附加值的战略性新兴产业、现代服务业”(重庆)、“鼓励国有资本进入战略性新兴、文化创意、高新技术、新兴服务业等领域”(北京)。[23]这些方案的一个共性是“强调让国有资本控制力更大,掌控更多资源。”[24]这些迹象表明,国有企业在改革开放以来节节后退的局面有所改变,甚至出现逆转。2008年国际金融危机爆发后,我国迅疾出台了4万亿的救市举措,由于这些救市资金被投入国有经济主导的领域,引起了学术界关于“国进民退”的争论。[25]总之,国有经济在中国特色社会主义市场经济体系中被赋予了远比其他经济体更为重要的战略地位。

(二)国企改革中的“减员增效”与单位整合的解体

1992年朱镕基推荐的解决“人浮于事”的方法是将富余人员拉出去“搞多种经营、资源综合利用,特别是发展第三产业”[26]。武钢的“精干主体、分离辅助、减员增效”作为经验在全国范围内推广。他们的做法是:第一步对非钢企业实行承包经营,把占职工总数60%的辅助单位从钢铁主体中分离出来。第二步实行法人委托授权经营。第三步把所有分离企业改制为独立法人。[27]1995年朱镕基主张“最好还是让优势企业去兼并那些亏损企业”[28],并在多个场合反复讲,国有企业改革的方针是十六个字,即“产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学”,批评那些只将注意力集中在“产权改革”上的做法。[29]1997年党的十五大后国企产权改革的思路推向了全国,产权改革允许国有企业通过减员来增效。改革导致大批的国有企业职工“下岗”(与原单位保留雇佣关系,单位境况变好后,有重新上岗的可能)和“失业”(与原单位脱离雇佣关系)。

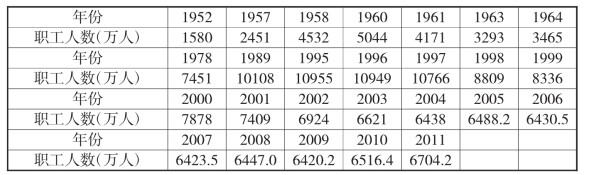

表3.1.1 中国历年国有职工人数

1952—2004年数据来自国家统计局:《新中国55年统计资料汇编》,中国统计出版社,2005年;2005—2011年数据来自国家统计局年度统计数据,http://www.stats.gov.cn/。

在分析1952年以来国有经济单位的职工人数时,我们可以看到几个非常重要的节点(表3.1.1)。第一个节点是1958年,当年国有经济单位职工人数增加到了4532万人,比上年(2451万)增加了85%。这是“大跃进”的开始之年,由于人事管理权下放给地方,地方政府抓住难得的“机遇”大幅度增加了国有经济单位职工人数。这一数字在1960年达到5044万的高峰后,从1961年开始下降,到1963年已经下降到了3293万人,这反映出大跃进失败后的“整顿”成果。此后,国有经济单位职工数一直稳步增加,到1989年超过了1亿人,达到了10108万。这种增长态势一直延续到1995年,当年国有职工数达到了创纪录的10955万。从1996年开始,国有经济单位职工数进入了下滑通道。1998年职工数已经下滑到8809万,比上年(10766万)下降了1957万。1999年职工数为8336万人,同比减少了473万人。到了2004年职工数已经下降到了6438万人,与1995年相比,在这十年的时间里(1995—2004),国有经济单位职工人数减少了4517万。[30]国有工业企业单位数也大体上保持了相同的发展态势。1995年全国国有工业企业达到了创纪录的11.8万家,之后连年下降,1996年比1995年减少了4200家,2004年国有工业企业已经下降到了3.18万家。在1995—2004年的十年间,国有工业企业数减少了8.62万家或者73%。[31]

这些原来的国有经济单位就业人员大体上最主要的三个出处是:①离休、退休、退职(2009年国有单位就业人员总共减少了3689077人,其中离休、退休、退职占27%)、②终止、解除合同(占23.8%)、③调出(占22.4%)。[32]行政性再分配已经不能再确保他们的利益不受损失。下岗职工经历了生活水平的急剧下降。在2000年,下岗职工家庭人均收入是城市地区人均收入的55%。在一些地区,差距甚至更为明显。在东北“生锈地带”的长春,下岗职工家庭人均收入只有他们下岗前的26%。对于多数下岗职工,政府提供的支持非常有限。在1998年,只有一半的下岗职工定期从政府那里得到最低的失业保险。[33]

如前所述,单位制发挥着有效的社会控制和政治动员功能,然而它的维系是需要相关制度配合的。单位制企业能够维系,在很大程度上是由于庞大的农业人口(在改革开放初期仍有80%的农民)一直在不断地“哺育”工业。工业自身的财富创造能力由于各种原因造成的低效率而极其有限,甚至不具备起码的自我维持能力。这种“以农补工”的做法在1982年随着人民公社的解体而不再可行。尽管政府仍维持着粮食购销的垄断,但它放弃了以意识形态的方式来强制汲取农业剩余的做法,而必须通过提高粮食收购价格刺激农民售粮的积极性。这意味着,如果不同时提高城市粮食的零售价格,那么政府将承担巨额亏损。实际上,由此造成的亏损很快超出了政府的承受能力,在20世纪80年代中后期不得已放开粮食销售价格时,引发了改革进程中最为恶性的通货膨胀。

单位制的维系也以经济组织完全的单位化为前提,没有更有效的经济生产组织,起码从表面上掩盖了单位制经济组织形式的低效。在改革开放初期,其他形式的经济生产方式和组织开始出现。这种潜在的能够对单位制生产组织构成挑战的组织形式有三类:一是作为农村改革的副产品,农村集体企业蓬勃发展;二是大批知青返城,政府没能为这些人员提供就业岗位,他们“自力更生”,成为城市私营企业主或个体户的前身;三是开放所带来的外资企业。非单位的生产方式很快成为国有企业单位强有力的挑战者,维持国有企业单位制特征的成本越来越高,国有企业不得不通过改革逐步祛除其单位属性,以便能够与非单位经济组织“同场竞技”:首先是国有单位所提供的各种福利被逐渐市场化和商品化;其次是国有企业的政治特征被看作会对企业的经营效率造成损害,因此被逐渐边缘化;再次是国有企业的“减员增效”乃至改制削弱了国企工作的安全性,这被看作有利于实施劳动纪律,激励工人的劳动积极性。这些改革直接或者间接地触动了工人认为理所当然的特权,由此带来的一个重大后果是:传统政治整合机制失去了其赖以存在的组织载体,它深刻地改变了工人政治的基本内容。[34]改革后,工厂组织的利益表达、整合和实现功能减弱,越来越多的利益表达行为开始在工厂外部的公共领域内集聚、酝酿和爆发,而这意味着集体抗争的主要控制方式——单位,及以单位为载体的总体性整合机制逐渐式微。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。