20世纪六七十年代的欧美经历了社会运动在数量上的显著增加,社会运动的形式也更加多样。如果依据社会心理学的分析,这必然意味着美国社会矛盾更加尖锐,人们的相对剥夺感在增强。然而这并不符合人们的直觉。奥尔森这样描述当时的理论与现实间的矛盾:“最高法院历史性地裁决学校的种族隔离违法,在经历了一系列矫正种族非正义的措施之后”,美国有色人种的“不满”似乎随着他们经济社会地位的改善增强了。[60]这种看似矛盾的现象挑战了依托社会心理学所提出的社会运动理论。麦卡锡和扎尔德(John D.McCarthy and Mayer N.Zald)试图用资源动员理论来解释这种“反常”。他们主张,社会运动的关键并非参加者是否存在怨恨和不满及其强度,而在于社会运动可以动用资源的多寡。20世纪60年代美国社会的改变以三种基本的方式有助于个人参与社会运动:①人均收入的增加允许个人捐赠资金并参与和他们的价值相匹配的运动组织;②富裕社会中的学生生活提供了有助于参与社会运动的生活方式和联系网络(自主学习,对课堂出席要求的放松等);③职业和管理工作(这些职业的特点是有自主安排的时间)的增多使更多人能够安排他们的日程偶发性地参加社会运动。[61]

资源动员理论因此减低了相对剥夺、怨恨、一般化信念等社会心理学概念在解释社会运动产生中的重要性。不满情绪在任何社会都存在,但并非所有的不满都能酿成社会运动;社会不满也不一定是自然发生的,可以由议题企业家和组织(issue entrepreneurs and organizations)定义、建构,甚至操纵出来。[62]真正决定社会运动兴衰成败的是它所能动员的资源。这样的资源通常包括资金、设备、人力、有经验(组织技能)的运动领袖、运动的合法性等。在麦卡锡和扎尔德看来,资源充沛的程度与组织完备的程度正相关,因此资源动员理论通常强调正式组织在社会运动形成和维系中的作用。

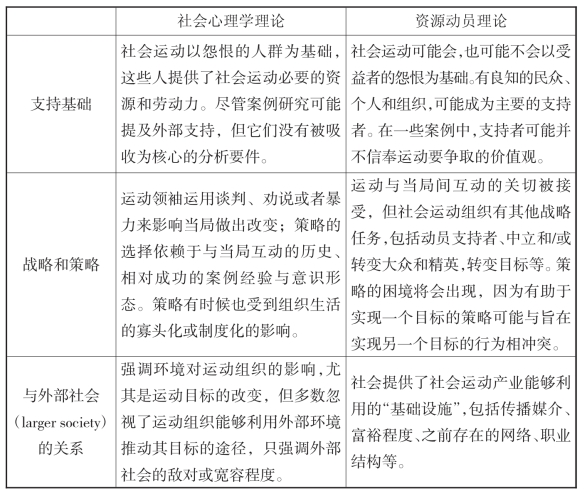

资源动员理论“在描述社会运动参与者的动机时,抛弃了带有情感色彩的怨恨或剥夺感等字眼,转而采用利益、兴趣等带有理性选择意蕴的概念。在资源动员理论的倡导者看来,运动参与者的非理性特征是反感社会运动的学者们的主观评价,而非运动参与者本身的属性。”[63]资源动员理论家因此主张:①运动行为是理性的,它适应性地回应不同样式行为的成本—收益结构;②运动的基本目标是由建构在制度化权力关系中的利益冲突所界定的;③由这些冲突所产生的怨恨是非常普遍的,但多数怨恨不能转化为社会运动,运动的形成和动员依赖于资源的改变、团体组织和集体行动机会;④集中的、正式结构化的运动组织要比分散的、非正式的运动结构更能有效动员资源,发起持续挑战,因而在现代社会运动中也更为典型;⑤运动的成功在很大程度上是由战略性要素和它们牵涉进的政治过程来决定的。[64]麦卡锡和扎尔德将资源动员理论和社会心理学理论的差异总结如下:

表1.2.1 资源动员理论和社会心理学理论的差异

资料来源:John D.M cCarthy and Mayer N.Zald,Resource Mobilization and Social Movement:APartialTheory,American JournalofSociology,Vol.82,No.6,1977,pp.1216-17.

资源动员理论引导我们关注外来贡献和能够为社会运动吸纳的制度资源的重要性。传统上,分析家们主张资源来自于能够从运动所追求的目标中直接受益的群体。由于运动处在制度政治之外,他们只能在制度外募集资源。[65]资源动员理论不将运动参与者的范围限定在能够直接从运动目标的实现中获益的人,它将社会运动团体成员区分为大众和精英参与者,前者是指控制极其有限资源的成员,比如他们自己的时间和人力;后者是指控制较多资源的成员。相对于大众参与者而言,精英参与者对于社会运动组织有着更强的重要性,由于“资源和权力集中在精英群体手中,只有他们才有可能动员社会运动,推动社会变革”[66];社会运动的参与者还可以分为有良知的支持者(conscience constituents,指的是并不直接从运动目标实现中获益,而是基于对运动目标的认同支持该项运动)、受益的旁观者(beneficiary bystander publics,指的是能够直接从运动目标的实行中获益,但尚未被动员起来为社会运动做贡献的人)、追随者(adherents,指的是相信运动目标的组织和个人)、支持者(constituents,指的是给社会运动提供资源者)和反对者(反对特定运动者)。[67]领袖要动员尽可能多的支持者,而不是教条地将参与者限定在运动所要代表的目标群体范围内。运动组织也日益能够从基金会、教会、大众媒体、大学、政府机构,甚至是私人企业这样的制度来源中获取资源,这使得它可以在没有动员起足够多的运动成员支持的情况下发起与维系集体行动。

与资源获得样式的转变相对应,很多学者注意到,美国的社会运动经历了从经典的社会运动组织向职业的社会运动组织的转变。在经典的社会运动组织中,通常有着土生土长的领袖、义务职员、广泛的会员、来自直接受益者的资源、以大众参与为基础的行动。而在职业的运动组织中,有着外部领袖、全职的领取薪水的职员、小规模或者不存在会员、来自良知者的资源、为不满团体代言而非卷入其中。[68]这使得会员对于社会运动组织变得几乎可有可无。外部支持允许领袖用领取薪水的、依据技能和经验标准挑选的职员(staffmembers)来替代从运动的群众基础中吸收的志愿人力(volunteermanpower)。职业社会运动的特点是:①全身心投入到运动中的领袖;②很大比例的资源来自于运动声称要代表的不满团体之外;③很少或者不存在会员基础或者只存在于书面上的会员(这样的会员只允许他们的名字被列在会员花名册上);④试图构建为“潜在支持者”代言的形象;⑤试图影响政策偏向这样的支持者。[69]有的研究干脆将前者称为会员团体(membership associations),后者称为职员组织(stafforganizations)。[70]社会运动组织职业化和专业化的倾向在20世纪60年代之后仍在持续,并对社会运动政治产生了极其重要的影响,“电视广告和邮寄广告开始替代基层的组织活动成为筹款的主要渠道。筹款方式的改变,使得这些公民社会组织的地方基础开始萎缩,建立在大城市的总部职能不断扩张,拥有MBA学位的专业管理人员开始替代基层领袖成为组织的领导者。这些组织和人员的调整主要是为了更好地吸引中产阶级和富裕阶层的捐款,而不是真正代表广大民众的利益和诉求”[71]。

总之,资源动员理论在如下两个方面纠正了以社会心理学为基础的社会运动理论。首先,社会运动要为那些处在边缘弱势地位的群体、议题代言,但这类运动的发起者并不能指望从这些运动潜在受益者的身上筹集到足够资源,而要从社会运动潜在受益者之外来获取资源,比如基金会、教会、企业,甚至政府机构。领袖也不一定来自运动的受益者群体,而可能是职业化的社会运动组织者。如同公司职员、银行经理那样,社会运动组织者可以成为一个职业。由于社会运动的发展及它与既有制度关联性的增加,社会运动部门甚至可能创造出等级制的职业结构,使得职业的社会运动家可以在社会运动部门内积攒经历,获得晋升。其次,社会运动产业的出现与现代社会的改变密切相关。大体而言,一个更加富裕的社会,一个有着更多自主收入和时间的中上层阶级,鼓励社会捐赠的政策措施(比如继承法、税收政策)都有利于这些人将资源投入与他们自身的物质利益并无太多关系的领域。由于筹资方式的变化,社会运动组织的目标必须是节制的,迎合社会的主流价值,那些过分偏离这些价值的社会运动组织得不到外部资源的持续投入,会趋向萎缩和边缘化,从而逐步退出社会运动的“舞台”。这些论述使得以剥夺、怨恨、极端、偏执等字眼所编织的社会运动印象被彻底颠覆,极大地推动了人们对于社会运动过程和动力的理解。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。