——对皖南东镇新农村建设的政策人类学考察

华东理工大学中国城乡发展研究中心 叶 敏

[摘要] 在政策(资源)下乡的时代背景下,国家政策如何撬动乡土社会,以及乡土社会又是如何对国家政策作出反应和处理,已经成为一项重要的研究议题。本文采用政策人类学的研究视角,以村庄接受政策所必须成功实现的同意动员为分析框架,对皖南东镇新农村建设的现实经验进行了深入考察。发现村庄接受政策的同意动员是一种政策同意圈的放大过程,同意动员的成功既在于乡村干部善于通过对国家政策的特定叙述和转译来动员同意,同时也在于村庄自身存在着支撑同意动员的社会价值。同意动员在政策执行过程中存在着波动性,因为利益重组的产生和过程中的事件会改变同意动员的强度。

[关键词] 政策;社会;新农村建设;同意动员;政策人类学

一、问题提出与研究视角

在“工业反哺农业”时代,为了拯救危机中的乡村和实现国家治理目标,国家政策(财政资源)的大规模下乡已经成为常态,国家越来越以一种“福利型国家”或资源提供者的面目进入乡村。在此时代背景下,“政策下乡”作为一种研究领域和研究对象被越来越多的学科和学者所关注。比如,经济学者更加关注“政策下乡”的经济效应(林毅夫;2006;洪银兴,2007;章元等,2012),政治学者则关注“政策下乡”中的国家权力行为以及国家与社会关系(刘佑庭,1996;徐勇,2005),社会学者更多地思考乡土社会规范对政策的反作用以及政策对乡土社会的影响力(房莉杰,2009;折晓叶、陈婴婴,2011;桂华,2014),公共政策学者则关注“政策下乡”的政策模式和政策执行绩效(王文娟,2011;韩国明、郭鹏鹏,2011;叶敏、熊万胜,2013;胡芳肖等,2014),而“三农”问题专家则从综合性视角考虑“政策下乡”对农业、农村和农民的影响(仝志辉、温铁军,2009;曹锦清,2010;温铁军、孙永生,2012;贺雪峰,2011)。

如果从研究取向上作区分,“政策下乡”存在着四大研究范式:第一类是以国家为中心的范式,这类研究主要从国家的视角关注“政策下乡”议题,关注的焦点往往是“政策下乡”的政策动因、政策制定、运作逻辑以及政策结果。第二类是以社会为中心的范式,这类研究并不特别在意政策本身,而是将政策作为国家系统发射的“子弹”,关注社会有机体的结构和规范对政策的反作用,以及政策对社会有机体的影响力。第三类是“社会中的国家”范式。乔伊·米格代尔(2013)强调比较政治研究中的“社会中国家”范式,所谓“社会中国家”范式即是将国家分拆为具体的机构,并视国家浸泡于社会之中,从一种国家人类学的角度观察国家在具体场域内国家组成部分之间的互动,以及国家与社会力量之间的互动。相比以国家为中心的研究范式,“社会中的国家”范式在观察视角和方法论上将国家分拆并具体化,同时强调权力的社会嵌入性,即将对权力逻辑的分析置于一种由不同主体和规范组成的社会系统中加以分析。而不同于以社会为中心的范式,权力及其运作仍然是“社会中的国家”范式所关注的焦点。第四类是政策人类学的范式(Anthropology of Policy)。人类学对政策和国家问题的研究源远流长,而正式提出政策人类学的研究进路一直要到20世纪90年代。按照Shore和Wright(1997)的理解,政策人类学对政策实践的理解的独特性在于关注政策过程中“解释和意义,意识形态、修辞和话语,文化、种族和身份的政治,以及全球化和地方性”。Wedel等人(2005)则指出:“从宽口径上,政策人类学旨在考察国家(或者更具体而言,那些被赋予权威去行动的政策制定者和专家)如何与地方民众发生关联。而从窄口径上,政策人类学的特殊品质在于,从地方层面和从民众体验与阐释的视角理解国家政策和政府过程。”从总体取向上,政策人类学的范式旨在将人类学的研究方法引入到政策研究,并将政策过程作为新的“田野”,其独特的研究品质在于“从地方层面和从民众体验与阐释的视角理解国家政策和政府过程”。相比国家中心范式和社会中心范式,“社会中的国家”范式和政策人类学范式都企图打破国家与社会的边界和对立,大大突出了国家权力运作其中的社会系统的结构和规范的重要性。而与“社会中的国家”范式相比,政策人类学范式虽然也意在说明国家的权力问题(政策过程),但是政策人类学范式试图将理解、体验、阐释等理念带入对政策过程的分析,它不仅在意政策过程面对的社会环境及其与国家权力的互动,而且还关注社会对国家政策的地方性解读。

本文意在采用政策人类学的研究视角分析皖南东镇的新农村建设,该镇新农村建设的政策贯彻相对比较成功,所以能够帮助我们理解国家政策如何撬动乡土社会,以及乡土社会又是如何对国家政策作出反应和处理。在本文中,笔者将新农村建设的国家政策在乡土社会的贯彻视为一种国家外部介入之后的村庄集体行动,如何在村庄内部获得行动的“共识”将成为政策撬动社会成功与否的关键环节。所以在本文中,笔者提出了同意动员的分析框架(国家、村庄与村民),试图说明的是:村庄集体行动的“合意”如何达成?在此村庄“合意”的同意动员过程中,国家政策是如何被村民加以理解和体验的,国家政策又是如何被基层乡村干部加以叙述和解释的?如果说成功的同意动员是国家政策进入乡土社会的对接机制,那么乡土社会哪些社会性机制在发挥作用,这种村庄层面的同意动员具有何种内在特点?

二、政策撬动社会:政策案例与分析框架

(一)东镇的概况与新农村建设的基本做法

本文的田野的来自于皖南X区的东镇,所解读的政策案例是东镇2006年至2014年之间的新农村建设。作为一种需要动员村庄和农民参与的政策执行过程,新农村建设特别有利于我们观察国家政策执行的“最后一公里”,即国家政策如何下乡以及乡土社会如何处理国家政策。东镇地处X市东南,距市区29公里,总面积108.4平方公里,现有人口3.3万,耕地1.8万亩,有林山场9万亩。东镇属于建制镇,行政建制一直比较稳定,并没有经历“拆乡并镇”,2004年,X区进行了一轮“并村”运动,东镇原辖属的12个村委会3个居委会减少到现在7个村委会和3个社区居委会,62个自然村。①东镇有一定的工业基础,经济实力较强,在X区排在前列。按照窄口径计算,2006年,东镇的财政收入就已达2 051万元,到2011年,财政收入达4 703万元,这对一个只有3万多人的乡镇来说,财力上已经显得比较宽裕。

在新农村建设上,东镇所在的X区从2006年开始一直到2012年底,一直采取一种建设标准适中的示范创建方法。这种示范创建的基础单位是自然村,村庄首先需要申报新农村建设示范点(分为高低不等的层次),获得区级批准之后需要村庄先行创建,再经考核验收根据成绩政府给予创建村庄一定的奖补资金。在X区,最低级别的示范点称为整洁型示范点,创建内容主要是“三清四改一推广”,“三清”为清垃圾、清路障、清污泥;“四改”为改厕,改水、改圈、改居住环境,“一推广”是指推广沼气,其中最为关键的是实现村庄道路的硬化以及村容村貌的整治。较高级别的示范点每年的称法不同,创建内容是在“三清四改一推广”的基础上,增加一些功能配套的内容,比如社会、文化、体育、卫生、休闲等配套建设,实现村庄绿化、亮化、美化,垃圾清扫等等。示范点的创建级别越高,意味着投入越大,同时也意味着能够获得更多的政府奖补资金。

2006年之后,在党委、政府的高度重视下,东镇很快成为X区新农村建设的前沿标兵,每年都是新农村建设奖补资金的得奖大户。截至2011年底,东镇62个自然村当中已有58个得到整洁型和整洁型以上示范点创建,其中有7个村是最高级别的“和谐美丽村庄”和“美好乡村建设”示范点,基本实现了新农村建设的整镇推进。②从我们对东镇新农村建设过程的跟踪观察来看,村庄和农民实实在在地参与了建设家园的过程,村庄和农民为新农村建设投入了大量的精力和资源,东镇的农村面貌也由此焕然一新。

(二)政策撬动社会:同意动员中的国家、村庄与农民

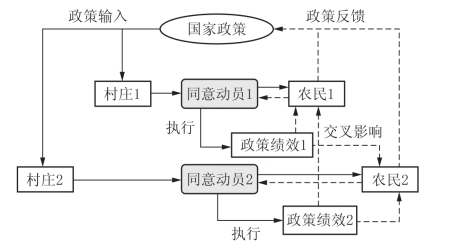

英国政策学者科尔巴奇曾指出:“政策还包括秩序的建立,也就是说,就不同参与者在特定条件下的行为达成共识。”(科尔巴奇,2005)实际上,就本文旨在理解国家政策如何撬动乡土社会的基本问题来说,如果将作为国家政策的新农村建设进入乡村的始点视为村庄通过“合意”过程对政策的“接受”,以及之后村庄通过集体行动对政策的贯彻和实施,那么最为关键的问题即是理解这种村庄集体行动的“合意”是如何被成功动员的。西方集体行动研究者使用一系列诸如共意动员、认同建构和集体行动框架来描述集体行动的观念整合问题。其中,克兰德尔曼斯(2002)提出了共意动员的分析概念,即:“一个社会行动者有意识地在一个总体人群的某个亚群体中创造共意的努力。”共意动员包含两个层面的含有,“即在一个社会形成其动员潜力的情境中的同意动员,和行动动员情境中的同意动员。前者指的是要产生出一种容易接受社会运动理念并参加社会运动的个体——因而意味着社会运动组织赢得了态度上的和意识形态上的支持;后者指的则是要激活集体行动的参与者——因此指的是具体的行动目标和行动方法的合法化。”在本文中,笔者将使用同意动员的概念,同意动员在很大程度上与克兰德尔曼斯所言的共意动员分享了共通性,即无论是共意动员抑或同意动员,都不仅仅要寻找更多个体对集体行动的始初同意,而且是一种集体行动过程中不断对行为目标和方法的合法化论证。而笔者之所以取用同意动员的概念,主要考虑到两方面的因素,一方面,本文所研究的集体行动的特殊性在于,其是一种国家外部介入和动员的村庄集体行动,参与主体不仅仅是社会主体,还包括国家的基层干部;另一方面,共意动员内涵了一定的社会主体之间的平等协商,而本文所讨论的经验中,这种平等协商往往并不存在,村庄接受政策的“合意”在一定程度上是基于特定的权威结构和社会规范环境中被“制造”出来的。③为了给予国家政策如何撬动乡土社会的这一关键环节的充分分析,笔者建立一种国家、村庄与农民的三元主体参与的同意动员的分析框架,如图1所示。

图1 政策撬动社会的理论分析框架

如图1所示,政策撬动社会的原点来自于国家对乡土社会的政策输入,政策输入的过程中,国家除了为乡土社会的新农村建设提供一定的资金之外,还需要区镇两级干部对村组干部实施政策动员,以促使村组干部和更多的村庄参与新农村建设过程。而在村庄内部,同意动员涉及的是村庄精英与广大村民的互动。一般来说,在现行体制下,作为村庄正式精英的村组干部比较容易支持镇政府的政策输入,更为重要的问题是如何获得村庄非正式精英(田原史起,2012)和广大村民对新农村建设的同意。在东镇,一旦村庄对新农村建设获得比较成功的同意动员,新农村建设示范点创建将会打开大门,而新农村建设示范点的创建结果反映的是国家政策在乡土社会的政策绩效。这种政策绩效会发生两个方面的扩大化影响:一方面,政策绩效会再次加入村庄集体行动的同意动员过程,实际的新农村建设政策绩效会进一步地影响村庄精英和普通村民,因为这时会形成一种“前对后”的积累和强化效应,比如一些村庄在创建低级别示范点成功之后,会形成创建更高级别示范点的信心和团结气氛。而另一方面,村庄的同意动员还存在着一定的邻际性的“外溢效应”,即村庄1或村庄2成功政策绩效会对村庄2或村庄1的同意动员产生交叉影响,由此形成一种横向的带动效应。对新农村建设而言,乡土社会总体的执行效果会对国家政策形成正或负的政策反馈,进而改变国家政策对乡土社会的输入力度和输入模式。

三、村庄行动的同意动员:政策同意圈的放大过程

从我们对东镇各自然村新农村建设过程的观察,发现村庄集体行动的同意动员可以区分为两种类型,一种为自上而下的同意动员,另一种是自下而上的同意动员。从机制上来说,村庄集体行动的同意动员实际上是一种政策同意圈不断放大的过程,即同意动员在村庄范围内从较小的圈层结构向较大的圈层结构的不断覆盖过程。

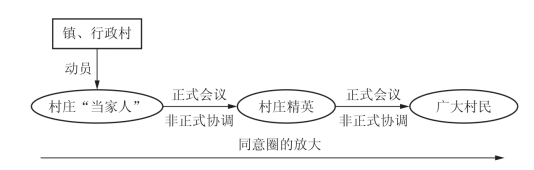

图2是自上而下的同意动员的概念示意图。自上而下的同意动员的特点是村庄在乡镇和行政村的积极动员之下才能形成集体行动的共识。这种自上而下的同意动员过程一般有几个环节构成:首先是乡镇和行政村干部找到特定村庄的“当家人”,通过各种正式和非正式机制去动员他在其村开展新农村建设示范点的创建。其次是村庄“当家人”在同意开展新农村建设之后,会召开由村庄精英参加的集体会议寻求其他村庄精英的支持,一旦会议成功动员其他村庄精英,那么这时集体行动的同意圈得到放大。其三是村庄精英再通过召开广大村民参加的村民大会来寻求广大村民对新农村建设的支持,一旦会议成功,这时同意圈又从村庄精英放大到广大村民,同意动员在形式上初步告成。

图2 自上而下的同意动员

一般来说,自上而下的同意动员一般在两种情况下适用:一是新农村建设的始发时期,这时村组干部对新农村建设的政策意图和实惠不够明了,这时需要乡镇和行政村引导和动员自然村参与新农村建设,这即所谓一种“要我建”的时期。二是针对那些落后的村庄。这种村庄一般因为各种条件,村庄自身难以产生新农村建设的动力,这时乡镇和行政村为了整体推进的局面而不得不啃这些“硬骨头”,从而出现了明显的自上而下的同意动员过程。

必须指出的是,自上而下的同意动员虽然在形式上往往是比较容易成功的,但是很显然,共识在不同圈层的建构强度是存在差异的,或者说同意动员在不同群体之间是一种“差序格局”。一般来说,在村庄精英的圈层,由于规模较小和意见表达的充分,同意动员较为稳固,而对于广大村民的圈层,同意动员则相对不稳固,因为群体规模的扩大和意见表达的不充分,都会增加实质性共识达成的难度。这里尤其要指出村民意见表达的不充分性对实质性共识达成的负面影响。首先,一些村民因为外出务工或其他原因无法与会,造成这些村民无法表达他们对新农村建设的偏好。其次,在广大村民参加的集体会议上,多数村民是“沉默的大多数”,缺乏在村庄会议上表达见解的意识和能力。其三,村庄精英为了有效控制会议的进程并取得理想的会议效果,一般很难给予村民充分的表达空间。这些因素的存在造成多数村民即便没有表达反对意见,也不能说明他们对会议决定已经形成了稳固的共识。由于自上而下的同意动员主要依赖于自上而下的动员,对村民的积极性调动有限,这往往会使得集体行动的过程遭遇不少的阻力,比如“钉子户”的产生。从自上而下的同意动员逻辑而言,政策被村庄的接受在一定程度上的是由村庄精英所“操纵”的,通过精心设计的程序和话语获得政策实施的合法性。

图3反映的是自下而上的同意动员的概念示意图。自下而上的同意动员的特点是原初的动力来自于村庄内部,而不是乡镇和行政村的外部动员。这种自下而上的同意动员也可以区分为几个环节:首先是少数村民对新农村建设产生了积极性,进而在他们的作用下在村庄内形成了实施新农村建设的村庄舆论,在这种村庄舆论的倒逼下,村庄的“当家人”不得不同意实施新农村建设。其次是通过会议寻求其他村庄精英对新农村建设的支持,一旦成功,同意圈放大到整个村庄的村庄精英群体。再次是通过召开村民大会来寻求广大村民的支持,一旦成功,同意圈得到更大范围的放大,村庄由此初步形成集体行动的共识。

图3 自下而上的同意动员

一般来说,自下而上的同意动员会发生在新农村建设的上升期。在东镇,2008年之后,新农村建设的“小气候”就开始形成了,这时一些新农村建设示范点纷纷建成,新农村建设的成果开始直观地展现于村民的视野里,一些村庄的村民感受到周边村庄实施新农村建设的好处,心生羡慕之情,于是在本村内形成了新农村建设的村庄舆论,这种村庄舆论成为倒逼本村新农村建设的动力机制。因为在乡土社会,国家政策下乡之后会发生不可忽视的人际传播。正如学者所指出的:“在涉农政策信息的传播过程中,人际传播的作用不可小觑。以‘乡土人情’为主要特征的乡村社会,村庄的居住格局、村民之间的‘串门—闲谈’生活,都使得人际传播的活动非常丰富,成为获取和交流各种信息的主要渠道。”(蒋旭峰、唐莉莉,2011)国家政策的人际传播往往会成为自下而上的同意动员的发生机制。下面的案例1和案例2正好说明了自下而上的同意动员的基本逻辑。

案例1 DS村的Y村新农村建设的发动,就是这种情况的典型代表。2010年过春节时,回家过年的小青年们对村庄泥泞的道路很是看不顺眼,又加上同镇其他许多村庄已经在新农村建设中实现了道路硬化,在此反差对比和切实感受之下,村庄内部逐渐形成了一股搞新农村建设的“舆论”。有几个小青年找到队长,说了修路的想法,队长自己也想做点事情,于是“一拍即合”。

案例2 东镇的一个妇女跟我们讲了一个她亲身感受的插曲:原来她所在的村没有搞新农村建设,过年到一个亲戚家串门,这户亲戚所在的村已经实现了户户通,下雨天不用穿胶鞋,亲戚打趣地说要把家里的胶鞋送给她,她听后心里有些不是滋味,回村后就开始在村里议论也要搞新农村假设。

与自上而下的同意动员相比,自下而上的同意动员往往能够更加成功和彻底。因为这种情况下,同意动员的动力来源于村庄内部,有比较广泛和坚实的群众基础。一般来说,基于自下而上的同意动员而启动新农村建设的村庄,集体行动的过程面临的阻力会相对较小,在村庄舆论的压力下,“钉子户”不容易产生,即便产生了,村庄也更加具有解决“钉子户”的能力和手段。

四、政策的叙述与转译:同意动员中的技巧应用

上文揭示了政策进村所必须实现的同意动员的两种模式,实际上这两种模式在现实中只是某种比例搭配的混合版本,也即是说村庄同意动员是一种自上而下和自下而上相结合的共识过程。在同意动员的模式之下,同意动员的实际操作往往还伴随着精心设计的动员技巧应用,或者说一定的动员技巧也是国家政策之所以能够撬动乡土社会的关键因素。

笔者在东镇的实地调研发现,无论是乡镇和行政村的干部,还是村民组长,在具体动员新农村建设的支持力量时,都会注意怎么去讲政策和宣传政策,或者说,更为关键的问题不是政策是什么,而是怎么去说政策。比如,乡镇和行政村干部经常会对国家政策作出巧妙的叙述和转译,以此来动员村庄和村民参与新农村建设。基层干部在叙述政策时,不仅要讲实施新农村建设的好处,而且还要讲不尽快实施新农村建设的坏处。乡镇干部和行政村干部一般对村民总是这样宣传:“现在国家政策好,但是要赶紧搞,不然可能国家政策有变”,以及经常说道:“你看某某村已经搞了,得了不少奖补资金,你们不搞划得来吗?”国家政策的好处是对村庄的新农村建设给予一部分资金支持,而不实施新农村建设的坏处不仅是得不到这部分资金的支持,而且还要坐看其他村庄享受国家的政策实惠。但是,这种政策的叙述结构实际上是对国家政策进入乡土社会的一种非常巧妙的转译。对乡土社会的农民而言,政策的具体细节并不是特别重要的,他们看重的是政策到底会给村庄带来多少实实在在的资源。另一方面,这种对国家政策的转译与农民的平等主义公平观发生了联系。对村民来说,他们宁愿投入更多以获得数额有限的国家补助,也不愿付出为零却坐视国家补助由其他村享受。

从下面的案例3中,我们也能够发现政策“怎么说”和在“什么场合说”的重要性。东镇的副镇长和行政村的主任希望动员村民组的一位非正式精英去领头去搞新农村建设,可以说费尽脑筋。在说政策时,副镇长强调了两层意思:一是国家政策好啊,村民只需要出一部分资金,二是如果不抓住机会,机会丧失很可惜。第一层意思实际上意在强调政策的好处,这是一种直接对政策之好的宣传,当然仅仅于此还是不够的。第二层意思才是更加有效的动员,在村庄利益的立场上,而不是政府的立场上,强调政策机会可能会“溜走”,这在反面增加了政策的可欲性。除了政策“怎么说”之外,在“什么场合说”,在“谁的口中说”也是足够重要的叙述技巧。案例中,东镇副镇长和行政村干部在酒桌上抛出话题,很显然这是一种有意安排,酒桌上已经发生了更强的面子关系互动,对方很难去驳面子。东镇的副镇长本人还是该村组的女婿,这种身份具有很大的特殊性,即也是“自家人”,为村里着想是发自内心。副镇长还用了一招激将法,在酒桌上就掏出1 000元去支持新农村建设,这又是一个动之以情的大手笔。最后行政村干部又是以村庄的“内部人”在这个情境中发言,说到“Z镇长只算半个D村人,他能做到这样,又是政府的分管领导,我们作为土生土长的D村人,再不抓住机会,真是可惜”,这更加加重了其中的分量。很显然,在这些乡土社会的酒桌交往中包藏着大量的信息内涵和动员技巧,由此形成让对方同意的势能也是难以抗拒的。

案例3 东镇QL村D村组的新农村建设比较后进,村庄面貌很差,原因在于该村的集体经济较差,联村干部和村民组干部在村庄权力结构中相对势弱,也缺乏推动本村的新农村建设的能力和决心。而村民YJA则是一位有能力推动新农村建设但又不在村居住的村民。YJA的父亲当过镇里的组织委员,是个老干部,YJA自己平时在合肥做干货生意,很少在家,但依凭父亲积累的政治资本以及通过自己的努力获得的物质财富,他在村庄中有一定的威望,具备动员群众的能力,从某种程度上来说,YJA还是个敢得罪人、比较强势的人。东镇分管新农村建设的Z副镇长是D村组的女婿,为了将D村组拉入新农村建设的轨道,Z副镇长曾三番五次地动员YJA来主持推动D村组的新农村建设,但是YJA的生活重心已经不在村庄,对此也有畏难情绪。Z副镇长在2010年春节由村组干部参加的饭局上成功地激将了YJA等。他借着酒劲对YJA说:“现在国家政策这么好,搞新农村建设有一定的补贴,老百姓只需要出一部分钱就可以把路修好,何乐而不为呢?如果现在不抓住机会,政策一变就来不及了,如此好的机会应该把握,否则就可惜了。”有备而来的Z副镇长在酒桌上现场拿出1 000元交给一旁的村会计,说钱不多,表示一点支持的诚意。他的举动感染了酒桌上的十来个村组精英,村委会W主任感慨地说:“Z镇长只算半个D村人,他能做到这样,又是政府的分管领导,我们作为土生土长的D村人,再不抓住机会,真是可惜。”这番话下来,YJA等表示,一定下决心尽快启动D村的新农村建设,村里的两委干部也都表示要支持D村组的新农村建设。很快D村组筹资近30万元,YJA和父亲、弟弟三户捐资1.3万元,D村的新农村建设较为顺利地推进,当年还获得的区里考核优秀等次。

五、政策撬动社会的凭借:同意动员中的社会价值

在村庄层面,政策之所以能够撬动社会,不仅仅是因为国家政策的“诱惑”,还根本上在于社会存在一系列支持实施集体行动的社会性机制。从东镇的村庄来看,虽然村庄在工业化、城镇化和市场化进程中的村庄集体行动能力总体走弱,但是村庄仍然蕴藏着诸多支持集体行动的社会价值,比如村庄声誉、村庄面子和村庄共同的社区记忆。从这个角度而言,国家政策与乡土社会的社会价值存在着双向互动关系,一方面,乡土社会的社会价值对国家政策的落地起着重要的社会支撑作用,另一方面,国家政策的输入又有唤醒和强化乡土社会的社会价值的潜在作用。

(一)村庄声誉

如同个人具有声誉一样,村庄也有自身的声誉机制(周怡,2008)。在乡村,相比行政村,村民在生活生产上聚集于自然村落,自然村不仅是一种生产、生活的共同体,同时自然村的名称也会成为分别“我者”和“他者”的基本依据。东镇的自然村规模有大有小,一般是几个自然村组合成为一个行政村。实际上,相比行政村,自然村更是村民的集体认同单位。所以在村庄发达新农村建设中,村庄的声誉机制起着不可忽视的同意动员作用。如下面的案例4所示,维护村庄声誉成为新农村建设的重要考虑。

案例4 由于集体经济的发达,QJ村的Z村在20世纪七八十年代就是东镇乃至X区的明星村,80年代中期还成为X县第一个“电视村”,远近闻名。但是在90年代之后,由于交通不便,位置偏僻,加上集体经济解体,村子的经济发展和综合影响逐渐落伍了。2010年,NY村的DW村领先QJ村的Z村建设最高级别的美丽和谐村庄,成为东镇当时新农村建设中亮点。明显落后的Z村,组织理事会10多个精英到DW村参观学习,负责接待他们的NY村党总支L书记谦虚地说,Z村是我们的老大哥,发展比我们快得多,到我们这来学习,我们感到难为情啊。看完之后,Z村理事会一班人对L书记的一番谦辞耿耿于怀,非常不服气,说NY村那个L书记在看我们Z村的笑话,是羞耻我们,我们Z村是老先进,我们不赶上,人家看笑话啊。于是,Z村新一轮建设又掀起了高潮,在2011年、2012年启动了X区最高级别的“美丽和谐村庄”和“美好乡村建设”示范点。

(二)村庄面子

在社会交往中,社会中的个体之间发生着复杂的面子互动(翟学伟,2005)。村庄作为整体也有一定程度的集体面子,当然这种集体面子往往会体现为村庄“当家人”的面子。事实上,在乡土社会,面子竞争不仅发生在人与人之间,而且发生在村庄与村庄之间,所谓“村看村,户看户”。案例5即说明了一个自然村为什么宁肯多花钱,也不愿意降低标准建设新农村示范点,关键在于面子考虑。

案例5 NY村QY村在NY村新农村建设搞得比较晚,资金上也比较紧张,但是QY村的村民坚持不能降低标准,必须建上篮球场和广场。村民组长给出的理由也是事关村庄的荣誉和面子:“如果不建这些东西,与其他村相比,脸面上挂不住啊。”

(三)村庄共同的社区记忆

村庄在时间维度上是历史的,村庄共同的社区记忆在村民之间是有共鸣感的,并且会发生代际性传递(贺雪峰,2000)。对一些村庄而言,共同的历史记忆是美好的、光辉的,但是对另外一些村庄可能是苦涩的。但是不管何种共同的历史记忆,都是一种促成村庄集体行动的观念势力。下文案例6是东镇一个饱含苦涩记忆村庄建设新农村建设的故事,苦涩的历史记忆成为了村民达成合意的推动力量。

案例6 NY村的C村人对新农村建设有着独特的情感,村民对新农村建设也有着强烈的共识。原来长期以来,由于需要经由他村才能通往外面的世界,C村的村民时常受到他村村民的刁难。比如,路经其他村的桥时,需要支付“买路钱”(即买烟给人抽),否则无法过河。邻村DW村有一个老太太,其有一子在区政法委工作,老太太时常向路过他们村的C村村民的车辆收取每车15元的“买路费”。此外。在1997年修通电话线的时候,本村一村民驾驶的车辆险些将邻村一村民撞伤,双方产生了纠纷,最终由现任组长老D出面“摆平”。正是这股“气”的存在,为C村在动员村民进行修路时提供了重要的动力。在开动员会时,有100多名青年村民与会,有些村民回忆讲邻村人说的“气话”:“宁可将姑娘淹死,也不嫁到C村。”村里为修路成立了一个7人理事会,其中有一人拥有一辆跑运输的车。当时议定,7个管事的人不花公家一分钱,路修好以后,由D组长个人出钱请大家吃一顿饭。在2007年的修路过程中,因涉及占用DY村的土地,C村和DY村产生了很大矛盾。D组长和DY村的一名小队长发生了激烈冲突,双方肢体冲突多次,最终在镇政府、派出所的调节之下勉强将道路修通。除了和邻村的矛盾以外,D组长还因占地问题与本村2位村民发生过肢体冲突,吵架更是“不计其数”。为了打通路基,此次涉及20多户村民的拆迁,3天内拆迁完毕,没有任何补偿!

从这些乡土村庄的事例来看,在新农村建设的同意动员中,村庄作为一个整体被复活了,村庄的集体荣誉、面子和社区记忆一同汇聚成为村庄集体行动或政策落地的合法化力量。

六、政策撬动社会的不确定性:同意动员在过程中的波动性

从东镇各自然村的情况来看,有些村庄推动新农村建设一开始的同意动员往往比较容易成功,但是同意动员却具有明显的过程性特征,即同意动员在集体行动的过程中不断地发生变化,既有削弱的情况,也有加强的趋势。或者说,在村庄集体行动的过程之中,同意圈会发生一定的放大或收缩,由此对村庄集体行动产生难以估量的影响。

(一)利益重组的产生

村庄集体行动过程中造成的利益重组会对同意动员产生波动性影响。在新农村建设过程,利益的重新调整往往会对原来的同意动员产生破坏性作用。对于一个村庄来说,在决定新农村建设时,共识的产生往往并不是诉诸表决和同意,而是一种精英引导下的有限共识。并且,一般来说,一开始的同意动员往往建立在村民对集体行动的模糊利益评估之上,而一旦新农村建设得以实际展开,原来的利益评估和利益预期实际上具有难以兑现的风险,甚至出现很大的出入,这时新农村建设过程中实际反映出来的利益结构与原来在集体会议上评估的利益结构的反差可能会成为肢解原来共识的结构性力量。在一些自然村的新农村建设过程中,原来积极支持新农村建设的村民反而最后成为新农村建设的阻碍力量,甚至成为了拖后腿的“钉子户”,究其原因就在于新农村建设的实际执行牵扯到了利益的重新调整,原来的共识建构立基于的利益基础不复存在。案例7正好说明了这一逻辑,当新农村建设具体展开后,现实的利益重组使得支持者变成了反对者。

案例7 村民Z本是Z村的村庄精英,一开始对新农村建设颇为支持。但是村民Z同时也是村庄公共资源的非法占用者,他将原行政村的村房占用搞拉丝厂的生意。2008年,新农村建设的开展使得村里需要启用行政村的老村房作为会议室,村里要求Z限期让出村房。对此,村民Z显然持激烈的反对态度,在一次交涉中,村民Z对新农村建设理事会成员大加辱骂,村民Z的儿子还出手打了理事会成员L。

(二)过程中的事件

村庄集体行动过程中的重要事件和先进事迹则有助于同意动员的强化。一是同意动员可能会因为特定有利事件的发生而得到强化和深入。如下文案例8所示,年过六旬的YXS老人身患绝症,但却是一个热心肠的积极分子,为了家乡的新农村建设一再拖延治病日期,最终因为劳累过度而“轰然倒下”。这种积极分子的事迹对同村其他村民肯定会形成相当程度的感染效应,而且同时使得新农村建设获得了一种压倒性的道德强制力量,如果再有人反对,在乡土社会里便可能会被认为是不通情理的人。

案例8 Y村还有另外一位值得尊敬的新农村建设积极分子YXS。新农村建设伊始,年过六旬的组长YXS已身患绝症,但他并没有对生命绝望,而是积极投身于杨村的新农村建设。在新农村建设动员会上,村干部指出了一些新农村建设的困难,而YXS却坚持认为Y村不能错过这个千载难逢的好机会。他说:“建设新农村,好啊,我们Y村一定要争取”,“中国几千年,哪个朝代不交皇粮国税?如今建设我们的新农村,水泥路要修到各家各户的大门口,哪里能找这样的好事啊?”YXS的发言感人肺腑、鼓舞人心。在实施新农村建设中,YXS成为监事会成员,并且一直冲在最前面。在“三清”工作中,YXS顶着压力带头去拆侄子家的柴草堆。搞完“三清”后,又率先在自家投资搞了“四改”,在忙完改水、改厕、改圈后,YXS是在Y村第一个事先改造了自家连接主干道的水泥路。Y说:“我是领头人,要做样子给群众看。”2006年11月10日,Y村开始浇筑村庄主干道,在施工中,他抢着脏活、累活干,施工整整十二天,YXS一天没有缺席。12月16日,为了方便村里妇女洗衣洗菜,村里要搭水跳,施工中,YXS不惜只身跃入寒冷的水中,村里的年轻人受到感染,也纷纷下到刺骨的水中。儿子要带YXS去上海治病,YXS坚持等村里的道路修好了再说。2007年元月3日,YXS“轰然倒下”,村民说:“YXS是病死的,但他也是累倒的。”

NY村C村在新农村建设过程也充满曲折,由于修路要征用他村的地,几次协调不好,村民组长便与他村人打了一架,这件事的发生使得C村的村民对新农村建设更加坚定,村民认为组长是为村里的公事与人打架,这种情况下普通村民再不尽心尽力或者再不配合就难以在村庄立足了。二是同意动员亦可能因为建设成果的逐步呈现而得到强化。中国人在思想认识上往往存在很大程度的结果导向,或者说现实主义,一般不问过程和程序,只看结果的好坏。在新农村建设过程中,由于一些建设工程的先行建设完工,这时新农村建设的好便通过现实空间中实实在在的各种物理设施体现了出来,原来对新农村建设心存疑惑和不确定的村民便会由此归心。其三,同意动员也可能随着反对力量的逐步瓦解而得到强化。集体行动的过程会发生问题,但是过程中也会解决问题。新农村建设过程难免会遇到一些“钉子户”,但是虽然通过各种办法将“钉子户”一一拔去,集体行动的阻力不断消失,集体行动的组织者信心越来越足。

注释

①地处皖南的东镇,平原、丘陵和山区各占一部分,自然村的规模有大有小,一般一个行政村辖属多个自然村。自然村的村落分布也不是整齐划一的,比如一个自然村的外围还有若干农户,这时对自然村的数量往往很难精确确定。

②东镇还有两个自然村没有实行新农村建设,但是是特殊情况,一个是在镇区附近,要按照镇域规划安排建设,另一个自然村要被拆迁。

③葛兰西曾提出“制造同意”的框架来理解资本主义的文化霸权,国内已有学者采用这个概念来分析中国的现实经验。参见张永宏、李静君:《制造同意:基层政府怎样吸纳民众的抗争》,《开放时代》2012年第7期。

参考文献

[荷]贝尔特·克兰德尔曼斯:《抗议的社会建构和多组织场域》,艾尔东·莫里斯、卡络尔·麦克拉·吉缪勒主编:《社会运动理论前沿》,北京大学出版社2002年版。

曹锦清:《减负有效 增收乏力——论中国农民收入的生长空间》,《探索与争鸣》2010年第2期。

房莉杰:《制度信任的形成过程——以新型农村合作医疗制度为例》,《社会学研究》2009年第2期。

桂华:《项目制与农村公共品供给体制分析——以农地整治为例》,《政治学研究》2014年第4期。

韩国明、郭鹏鹏:《农民自主成立的合作社与“支部+合作社”治理绩效的比较分析——基于甘肃省民勤县的调查》,《中国农村观察》2011年第6期。

贺雪峰:《村庄精英与社区记忆:理解村庄性质的二维框架》,《社会科学辑刊》2000年第7期。

贺雪峰:《论利益密集型农村地区的治理——以河南周口市郊农村调研为讨论基础》,《政治学研究》2011年第6期。

洪银兴:《工业和城市反哺农业、农村的路径研究——长三角地区实践的理论思考》,《经济研究》2007年第8期。

胡芳肖等:《新型农村社会养老保险制度满意度影响因素实证》,《公共管理学报》2014年第4期。

蒋旭峰、唐莉莉:《政策下乡的传播路径及其运作逻辑——一项基于江苏省J市10个乡镇的实证调查》,《学海》2011年第5期。

林毅夫:《关于社会主义新农村建设的几点思考》,《中国国情国力》2006年第4期。

刘佑庭:《政策是促进农村发展的重要法宝——中国农村稳定与发展的政策学思考》,《政治学研究》1996年第1期。

[美]乔尔·S.米格代尔:《社会中的国家:国家与社会如何相互改变和相互构成》,李杨、郭一聪译,江苏人民出版社2013年版。

[日]田原史起:《日本视野中的中国农村精英:关系、团结、三农政治》,山东人民出版社2012年版。

仝志辉、温铁军:《资本和部门下乡与小农户经济的组织化道路——兼对专业合作社道路提出质疑》,《开放时代》2009年第4期。

王文娟:《新形势下我国农业补贴政策的思考》,《中国行政管理》2011年第7期。

温铁军、孙永生:《世纪之交的两大变化与三农新解》,《经济问题探索》2012年第9期。

叶敏、熊万胜:《示范:中国式政策执行的一种核心机制——以皖南X区新农村建设为例》,《公共管理学报》2013年第4期。

翟学伟:《人情、面子与权力的再生产》,《北京大学出版社》2005年版。

张永宏、李静君:《制造同意:基层政府怎样吸纳民众的抗争》,《开放时代》2012年第7期。

章元等:《一个农业人口大国的工业化之路:中国降低农村贫困的经验》,《经济研究》2012年第11期。

折晓叶、陈婴婴:《项目制的分级运作机制和治理逻辑——对“项目进村”案例的社会学分析》,《中国社会科学》2011年第7期。

周怡:《村庄声誉:一个无法略去的集体符号——H村现象的社会学思考》,《社会》2008年第5期。

Shore,C.,&Wright,S.(Eds.).(1997),“Anthropology of Policy:Perspectives on Governance and Power.”Routledge.

Wedel,J.R.,Shore,C.,Feldman,G.,&Lathrop,S.(2005),“Toward an Anthropology of Public Policy,”The Annals of the American Academy of Political and Social Science,600(1),30—51.

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。