正如神话环绕着恐怖主义,关于战争的起源和原因也是众说纷纭,遮蔽着我们的思考。人类天性上比较非暴力,并且前国家时期的人们很平和,能够互相以及与环境相对和谐共处,就是这些神话中的第一个。然而,来自多个科学探索领域的证据交汇在了这一点:关于人类史前期的这种观点至少是误导性的,并且非常可能是错的。理由与人性的特点是和平的还是好战的没有太多关系,主要是与生物体如何应对问题的逻辑有关,这些问题包括搭便车者、霸凌者、挑战,以及对生存和繁荣的威胁。换言之,我在下文回顾的资料对于解决下述这个发酵了很久的争论意义不大,即处在自然状态的人类究竟是什么样子的,是高贵的野蛮人还是一切人对一切人的战争;作为替代,我的立论基础是我们的道德情感的逻辑,以及这些情感如何引导我们以这种或另一种方式方式对其他有感觉的存在者做出回应,反过来,他们也对我们的行为做出相应的回应。

生态学家波比·芳(Bobbi Low)运用来自标准跨文化样本的数据分析了全世界186个狩猎-捕捞-采集(HFG)社会,发现生活在传统社会的人们并没有与自然形成平衡的、生态和谐的共处关系。事实上,她发现传统社会的人们对自然的利用受到有限的生态资源而不是观念态度(诸如禁止伤害地球母亲的神圣禁忌)的限制,他们相对较低的环境冲击也是因为低人口密度、无效率的技术手段以及赚钱市场的缺乏,而不是因为任何有意识的环保努力。芳还发现,在32%的HFG社会中,人们不仅不注重实践,环境退化还很严重。[117]

人类学家罗伯特·埃杰顿(Robert Edgerton)在他的著作《病态社会:挑战原始和谐神话》中,调查了未受西方文明影响的传统社会的人种学记录,发现存在药物成瘾、虐待妇女儿童、肉体毁伤、政治领袖对群体进行经济剥削、自杀和精神疾病的明显证据。[118]

在《文明之前的战争:和平野蛮人的神话》中,考古学家劳伦斯·基利(Lawrence Keeley)检验了下述假说:史前战争罕见、无害和仪式化的体育运动差不多。通过考察原始和文明社会,他发现史前战争——相对于人口密度和战斗技术来说——至少和现代战争一样频繁(以战争年数与和平年数之比来衡量),一样致命(以冲突中的死亡比例来衡量),一样残酷(以对非战斗的妇女和儿童的杀伤来衡量)。例如,在南达科他州的一处大型史前墓葬中发掘出了五百多具剥了头皮且肢体残缺的男人、女人和儿童的遗骸,而这发生在欧洲人抵达这片大陆之前半个世纪。总之,基利说道, “人类战争的化石证据至少可以追溯到200000年前,而且据估计多达20%——30%的古代男人死于群体间的暴力。”[119]

考古学家斯蒂文·勒布朗(Steven Leblanc)在《无休止的战斗:野蛮人和平而高贵的神话》中,记录了他的书名所描述的自然状态。书中提供了这样一些例子,比如,尼罗河畔的一处一万年前的墓葬地点埋葬了“59个人的遗骸,其中至少24人的遗骸显示有暴力致死的直接证据,包括体腔上留有来自箭矢或者长矛的石制尖头,许多人身上有多个石尖。有六处丛葬,几乎每个人身上都有石尖,说明每个集体墓穴中的人都是在同一个事件中被杀,然后被埋在一起。”在犹他州的另一处埋葬点,发掘出了97具尸体,“6具尸体身上残存石制矛尖……有一些胸骨被箭射穿,还有许多头和臂碎裂……被杀的有各个年龄的男女,他们或被投掷的飞镖射中,或被刺穿,或被棒击,表明这是一场短兵相接的战斗。”另有几处分布在墨西哥、斐济、西班牙和欧洲其他地方的考古遗址显示人类的骨头被纵向砸开并且烹煮过,而一件前哥伦布时代美洲原住民的粪化石上带有人类肌肉的肌红蛋白,所有这些可以综合成这样一个事实:人曾经吃人。[120]勒布朗确认了十个没有陷入群体间的“无休止战争”的社会,但他又写道“这些同样‘和平’的社会中的一些有高得离谱的凶杀率。例如,在科珀爱斯基摩人(Copper Eskimo)和新几内亚葛步赛(Gebusi)人中间,有三人之一的成年人死于凶杀。”因此,他以一种夸张的方式问道,“哪些杀戮是凶杀哪些是战争行为?这类问题和回答变得有点模糊不清。所以,有些所谓的和平更多取决于凶杀和战争的定义,而不是现实。”[121]

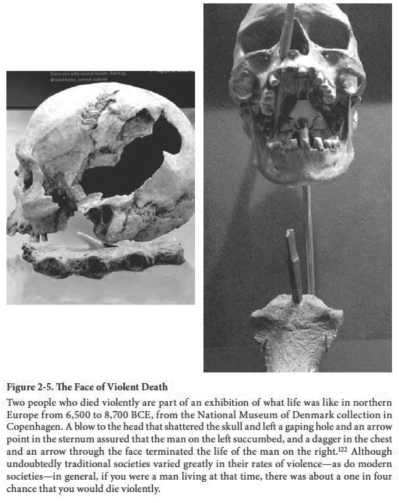

图2-5也许是对现实的一个视觉的提醒,提醒我们,对我们祖先中的许多人来说,真实生活通常是什么样子。图中展示了两颗头骨,它们的主人大概在8500至10700年前的北欧死于暴力,它们就是我们的数量巨大的暴力历史的面貌。

图2-5 暴力致死者的头骨

与历史社会一样,史前社会之间的暴力频率也有显著差异,但就统计而言,相比国家社会,在前国家社会死于暴力的可能性之大就像它的骇人程度一样明显。相比现代人,按照战斗中被屠杀和平时被谋杀人口的比例来看,史前人类要残忍得多,当我在一个采访中请求斯蒂文·平克对他为《人性中的善良天使》一书收集的海量数据做一总结时,他给出了同样的说明。 “各种形式的暴力死亡都已下降,从前国家社会的大约每年每100000人中死亡500人下降到中世纪的大约50人,再到今天世界范围内的6到8人,而在欧洲大部分地区不到1人。”如何看待持枪的美国人及其突出的凶杀率(当前大约每年100000分之5)?2005年,平克计算出总计有0.008或者0.8%的美国人死于国内的凶杀和国外的两场战争。而实际上,全球作为一个整体来看,那一年由战争、恐怖主义、种族灭绝以及军阀和民兵的杀戮导致的暴力波及了全球65亿人口的0.0003,也就是0.03%(1%的3%)。[123]

战争的情况怎样?相比前国家时期的战斗,真的有更多人死于国家挑起的冲突吗?如果你计算死于战争的人口比例会发现情况并非如此,平克说道:“平均而言,非国家社会死于战争的人口比例大约是15%,然而现代国家死于战争的人口只有万分之几(百分之一的百分之几)。”平克计算出,即使是在血腥的20世纪,60亿人口中也只有大约4000万人直接死于战争(包括卷入交火的平民),也就是0.7%。即使我们加上与战争有关的疾病、饥荒和种族灭绝导致的平民死亡,死亡人数也只是攀升到1亿8千万人,即3%。但怎么看待两次世界大战、纳粹大屠杀和斯大林的古拉格?“对20世纪所有的战争、种族灭绝和战争以及人为原因导致的饥荒造成的人口损失,有一个非常悲观的估计,即每年100000分之60——仍然比部落战争低一个数量级。无疑,1914——1950年的欧洲和1920——1980年的东亚占据了这些数字的主要部分,而这两个地方现在都已经平静下来。”[124]平克在电视节目《科尔伯特报告》中回顾了这些沉重的史实,中间的喜剧穿插时刻,喜剧演员斯蒂芬·科尔伯特(Stephen Colbert)讶异他凭什么说暴力一直在下降,因为20世纪是人类历史上最暴力的世纪。平克报之以绅士的微笑,“一个世纪长100年,而20世纪的后55年战争导致的死亡率异常地低,因此在1914年到1918上和1939年到1945年的两次世界大战的峰值之后,战争死亡率下降了。”[125]20世纪的后50年一直到21世纪——被称为长久和平——是需要解释的真正的迷。

图2-6 从史前社会到现代国家战争死亡率的下降趋势

图2-6是平克从众多渠道收集整理的综合数据,展示了不同人类状态下的战争死亡率的比较:史前人民VS.现代狩猎者-采集者VS.现代狩猎者-园艺种植者和其他部落集团VS.现代国家。结论上的差异可谓一目了然和明白无误,因为如此多的数据库都指向了同一个方向。虽然对于任何一个数据库,人们都可能会怀疑它的数值是如何计算出来的,但所有这些研究错得如此一致几乎是不可能的。

用死亡人口百分比或者每10万人口死亡人数——而不是原始的死亡总数——计算死亡率,有三重理由:(1)战争和暴力学者采用的惯例;(2)原始数据会随着时间增加,因为人口越来越多,武装力量越来越庞大,杀人技术越来越先进,因而会扭曲我们真正想知道的,而这……(3)决定了一个给定的个体(你或者我)死于暴力的可能性。这把我们带回来了本书的道德考虑的第一条原则:个体的有感觉的存在者的生存和繁荣。个体的暴力死亡是我这里关注的焦点,因为正是个体承受了终极损失——不是群体、种族、国家或者统计性的集体。尽管利维坦这样的庞然大物既能造就规模巨大的军队,又能造成数量巨大的战争死亡,但如果你不得不为了自己的生存和繁荣在历史上选择一个最为安全的时期的话,从这些标准来看,就没有比当前更好的时期了。

考虑到这些数据对一个人如何理解人性以及暴力和战争的原因和未来的影响,科学争论已经变得意识形态化甚至部落化。一边是“和平而和谐的黑手党”[127]——他们坚持认为战争是晚近习得的文化现象,而人类是天性和平的,他们带着活力甚至凶猛捍卫这一观点。另一边是被和平而和谐的黑手党们蔑称为“哈佛鹰派”的一群人(这是不公平的诽谤,意欲暗示他们喜欢战争超过和平)[128]——理查德·兰厄姆(Richard Wrangham)、斯蒂文·勒布朗、爱德华 O.威尔逊(Edward O.Wilson)和斯蒂文·平克——他们主张战争是进化动力学的逻辑后果。“进化战争”(如“和平的人类学家”所称)自1970年代以来一直在继续,我已经在一本早先的著作中对之做了记述。[129]

在人性争论的最新回合,由其他人汇编并由平克综合的庞大的数据库受到了学术和通俗出版物的双重挑战。布莱恩·弗格森(Brian Ferguson)在2013年编撰的文集《战争、和平和人性》中声称,“平克列表”中的数据库大大夸大了史前的战争死亡率;可惜的是,他随后在质疑下述观点时混淆了频率(比率)和趋势(必然性):“致命的群体间暴力在人类进化史中是如此普遍,足以扮演选择性力量,塑造人类心理倾向或者走向对外暴力或者走向对内合作。”[130]但平克并不是在论证历史上的暴力比率充当了人类进化过程中的选择性力量;恰恰相反,事实上——参与者之间的博弈互动的逻辑(如我在第一章勾勒的囚徒困境矩阵)意味着一定量的背叛(游戏中)或暴力(生活中)是不可避免的,除非有外在的管理机构(体育运动中的协会、社会中的社团)通过奖励和惩罚使得矩阵向更多合作和平的选项倾斜。数千年来,我们学会了如何调整生活矩阵的条件,使得人们以较少暴力和较多和平及合作的方式互动,正是这些调整导致了暴力减少和道德进步。[131]

享有盛誉的《科学》杂志2013年刊登了道格拉斯·弗赖伊(Douglas Fry)和帕特里克·索德伯格(Patrik Soderberg)的一篇文章,文中反驳了移动觅食群落社会(MFBS)盛行战争的理论,声称在来自21个MFBS的148个事件样本中,“超过半数的致命攻击性事件是单独的个体犯下的,并且有差不多三分之二是出自意外、家族间的纠纷、群体内部的处决,或者人际间的动机如为了某个特别的女人而竞争。”由此他们引申出结论,“MFBS中的大多数致命攻击性事件可以被归类为凶杀,还有一些可以归为纷争,只有少数可以归为战争。”[132]很好,多么抚慰人心!因此,图2-5中头骨的主人要么是死于自己部落内的朋友而非其他部落的敌人棒杀,要么是死于偶然——用箭矢疯狂地射中自己脸或者用匕首残忍地刺入自己的胸腔。在论述这些实际数据指向的论点时,弗赖伊和索德伯格是以塞缪尔·鲍尔斯(Samuel Bowles)(他的数据包括在图2-6中)为目标,指责他主张“战争在MFBS社会盛行”以及“战争在人类进化进程中是普遍的。”鲍尔斯回应称,“作者归之于我的两个主张并不是我的,原因很简单,我在回答一个不同的问题。”鲍尔斯试图回答的问题是,“古代狩猎者-采集者群体之间的战争是否影响了人类社会行为的进化?”为了这个目的,鲍尔斯解释称,“我需要总死亡中由群体间冲突导致的那部分的数据,而不需要弗赖伊和索德伯格呈现的证据,即有关战争是否‘盛行’或‘普遍’的数据,或者暴力死亡主要来源的数据。”[133]

这里我们再次看到绝对性和二元性思维如何遮蔽了问题。把暴力的连续统强行塞进“盛行”或“普遍”的范畴就错过了我们在这里真正想要知道的内容的核心:不论以往的暴力频率是多少——也不论手段和原因是什么——它是否足以影响人类进化?如果你坚持认为频率肯定足够高,可以被称为“盛行”或“普遍”,那么你不得不给这些术语下一个数量上可操作的定义,包括“战争”这个术语;当代的战争定义,并不适用于人类刚刚走向成熟的晚更新世时期的群体间冲突。鲍尔斯解释,“在我的人类行为进化模型中,[战争]一词的恰当用法是指‘某一群体成员的联盟力图对另一群体的一个或多个成员施加肉体伤害的事件’;并且我的用法包括了‘伏击、报复杀人’和使得晚更新世的群体间冲突与‘黑猩猩之间的边界冲突’而非‘现代战争中的激战’相类似的‘其他类型的敌对行动’。”[134]

例如,现代城市黑帮卷入的群体间暴力冲突,累积的死亡人数会很大。想一想竞争的卡特尔之间正在进行的墨西哥毒品战争,2006年以来,战争造成了超过10万人死亡,超过100万人流离失所。[135]然而学者们不会把这些事件划入“战争”范围,因为它们的动机更多的是与荣誉、报复、夙怨或者地盘争夺有关。但正如鲍尔斯指出的,城市黑帮符合MFBS的标准:较小的群体规模、流动的群体成员、本地多元的居所、没有权威命令他人去战斗的平等主义。鲍尔斯仔细检验了弗赖伊和索德伯格的文章中的数据并指出,“‘复仇’或杀死‘一个特别的男人’这类动机,或者杀戮是在‘个人之间’进行的事实,都表明这些事件不应被归入‘战争’。”然而,鲍尔斯结论是,“从进化生物学的观点来看,杀戮的这些方面是无关紧要的:对于人口构成动力学来说重要的是一个群体的成员(多于1人)在杀死另一群体的某个成员时相互合作,而不论其原因是什么。”[136]对于这个目的来说,图2-6中展示的暴力随着时间的急剧减少仍然是无可争议的,不论人们如何定义任何一种特殊的暴力类型,这都是真正的道德进步。

政治学家杰克·利维(Jack Levy)和威廉·汤普森(William Thompson)在《战争之弧》一书中很好地建立了这一论点,他们论证伊始就采纳了连续的而非绝对的推理风格:“战争是世界政治的固有特征,但不是一成不变的。战争随着时间和空间而改变其频率、时长、严酷性、原因、后果和其他方面。战争是一种用来达到特定目的的社会实践,但这些社会实践随着政治、经济和社会环境的改变而改变,也随着这些环境引起的目标和约束条件的改变而改变。”[137]在这种连续而非绝对方式的细致描绘之下,我们可以看到战争频率如何以及何时发生了变化。把战争定义为“政治组织之间持续的、协同的暴力行为”[138],利维和汤普森就把史前的群体冲突排除在战争之外,因为它们和今天的政治组织毫无类似之处。就此而言,有了相当规模的政治组织才可能有“战争”,这也必然意味着,我们按照定义所理解的战争在文明开始之前不可能存在。

不过,利维和汤普森承认他们所定义的战争的最初基础在我们的远祖那里已经存在——他们甚至认为人类远祖与尼安德人在北欧的“小规模边界冲突”能够解释后者在大约三万五千年前的灭亡——包括“狩猎和杀戮技能使得合适的武器、战术和初级军事组织得以有效形成”,以及“群体割裂有助于明确敌我,因而也有助于发掘在政治和军事上组织起来的潜力。”[139]因此,他们赞同“这样的设想,早期开始的时候,狩猎者-采集者之间的战争很罕见”,但后来随着武器的改良和人口规模的扩大,战争的致命性与时俱增;这一趋势贯穿文明史,因为邦国(state)一直在扩张规模,直到只剩下国家(nation)与国家的战争,这导致了死亡总数的上升,但冲突的总数下降了。

以史前南美为对象,考古学家伊丽莎白·阿库什(Elizabeth Arkush)和查尔斯·斯坦尼什(Charles Stanish)运用来自多个不同来源的证据综合方法编辑了范围广泛的证据,这些证据不容争辩地说明:“战争深刻塑造了晚期安第斯山人史前史。”他们使用“战争”时不仅仅指“真正的”暴力很少的“仪式性战斗”。防卫墙和防御工事的考古学遗迹与西班牙征服者的记录一致,例如,报告称他们“遭遇的印加人军队规模巨大,由道路、补给站、次级中心和要塞构成的后勤支持工作一流。”西班牙记录者和印加的口述史也清楚地表明“军事力量是皇权的基石。相对某些集团的军事胜利、其他集团在军事报复威胁下的和平臣服和对多次反抗的暴力镇压,是印加帝国崛起的原因。印加历史还描绘了一段印加帝国崛起之前的战争频仍时期,在此期间,地方性的战争领袖为了掠夺或者政治特权而互相混战。”[140]

有一张鹿角插入史前肯塔基的脊椎动物的照片,考古学家乔治·米尔纳(George Milner)把这张照片作为大量数据点的一个看得见的例子,如果说这些数据点象征了什么的话,那就是“肯定低估了战争伤亡”。但是即使估计没有被夸大,“即使群体间冲突的死亡频率较低,也是给充满不确定性的生命又增加了一个不确定性元素。战争的影响可能不限于直接的生命损失。在小群体的存亡中扮演关键角色的人如果突然而意外地死亡,会增加其余家庭成员和共同体成员死亡的风险。”[141]迷恋时空穿越的人和后现代主义者热衷于悲悼现代社会并且向往简单时代,如果他们能更加仔细地检查一下证据,是对他们自己负责。

1996年,理查德·蓝厄姆(Richard W. Wrangham)在他的《雄性恶魔》一书中一路追溯了父权制和暴力的起源,直至早于新石器革命数百万年的原人起源时期。[142]2012年和2013年蓝厄姆和他的学生卢克·格洛瓦基(Luke Glowacki)联名发表了两篇文章,为狩猎者-采集者刻画了一幅细致入微得多的肖像:就暴力和战争而言,他们是高风险规避者。蓝厄姆和格洛瓦基写道,绝大多数理性主体不想受伤或者死亡,所以如果他们冒险开战只会是因为,“奖赏、惩罚和强迫的文化系统而非对较大风险的进化性适应”在起作用。这些文化系统包括“教授特殊战争技巧、学徒制、游戏和竞赛,抗痛测试、其他耐久性测试和传奇与故事的运用。”[143]文化系统还向潜在的战士慷慨承诺,为他们自己和他们的家庭授予荣誉和荣耀——并且因为倒下的战士没有机会享受承诺的所得,看到你的已故同志的家庭得到这样的回报就起到了社会信号的作用,帮助个体克服风险规避的天性,走向危险而致命的战斗。蓝厄姆和格洛瓦基称之为“文化奖励战争风险假说”,并且预言,风险越大——战斗中受伤或死亡的概率越高——归于参战个人的利益越大。对小规模社会简易战争的人种志学文献的评估证实了这一点。[144]

把人类描绘为天生暴力和好战与蓝厄姆的观点相去甚远,他承认“人类是否进化出了独特的宜于战争的心理并不确定。”[145]相反,回顾所有能得到的有关人类及黑猩猩的群体间冲突的文献会发现,像他们的黑猩猩表亲一样,狩猎者-采集者遵循量力而行的博弈论策略:如果我们人多,入侵;如果他们人多,回避。劳伦斯·基利总结了他对HG群体中的战争和冲突的广泛研究,结论是:“最基本的战争形式是突袭(或者突袭的变种),一小队人马尽力潜入敌方地域,伏击并杀死毫无觉察的落单个体,然后毫发无损地迅速撤回。”[146]

《阿波卡猎逃》是梅尔·吉布森(Mel Gibson)呈现玛雅文明崩塌过程的一部电影。片中以极具视觉冲击力的电影语言刻画了一场典型的史前突袭:一个中亚美利加洲部落趁着对手入睡时不备,在凌晨对男主角的村庄发动了攻击,焚毁他们的小屋,给予他们毁灭性打击,使得他们来不及组织起协调一致的反击。当防御的战士们从昏沉中清醒过来时,胜败早成定局。剧本作者做足了功课,相对于比如说凯文·科斯特纳(Kevin Kostner)的《与狼共舞》,提供了一幅真实得多的文明社会之前的生活面貌。按照考古学家迈克尔·科(Michael Coe)的说法,“中部地区的玛雅文明在八世纪早期达到了光辉的顶点,但其中必然包含了毁灭的种子,因为在接下来的一个半世纪,所有壮丽辉煌的玛雅城市都衰落并最终废弃了。这毫无疑问是人类史上最重大的社会和人口灾难之一。”[147]这个过程在在15世纪末期欧洲的枪炮、细菌和钢铁到来之前很久就开始了,这正是吉布森引用历史学家威尔·杜兰特(Will Durant)的话作为开场白的原因:“一个伟大的文明,只有到了内部已经腐朽之时,才能从外部征服。”[148]……

军事史家约翰·基根(John Keegan)曾经反思说,“阅读战争资料,结识战争之人,造访战争遗址,考察战争后果,就这样度过一生之后,在我看来,战争对人类来说不再是一种值得欲求的或者说富有成效的调解不满的方法,更别说是理性的方法。”[149]约书亚·戈德斯坦(Joshua Goldstein)在2011年的著作《征服战争》中汇集了大量数据集合来支持他的下述结论:“我们已经避免了核战争,抛弃了世界大战,几乎消灭了国家间战争,并且把内战降低到很少几个国家和很低伤亡的水平。”[150]政治学家理查德·内德·勒博(Richard Ned Lebow)在2010年的著作《为什么国家会打仗》中引出了类似结论,该书阐述了过去350年的战争背后的四种动机:恐惧、利益、身份/地位和报复,并且认为其中的每一种都在弱化。[151]按照勒博的观点,开启战端已经不能服务于这些动机中的任何一个,当这些动机——尤其是身份和地位,被他确定为是最普遍的动机——激化时,越来越多国家的领导人是在寻找办法避免冲突。“我认为历史上地位是最为普遍的战争起因,而战争减少在很大程度上是因为战争不再授予人地位。”勒博提出了一个有说服力的观点,即两次世界大战导致的机械的和非英雄式的破坏有效终结了勇敢和英雄主义的观念,而正是战争授予幸存者的所谓勇敢和英雄主义的光环,给予了个人和国家高于同类的地位和身份。以第一次世界大战为例,勒博写道,“这样的虚拟假设值得注意,即如果那场战争还是更接近于拿破仑时代的先例,反战就不会如此的理直气壮。拿破仑时代战争的排兵布阵策略,鼓励个人的、显而易见的勇敢行为,而勇敢的重要性超过了较为次要的战术性。战争不仅被剥离了英雄主义和罗曼蒂克的联想,而且被看作屠杀、破坏和苦难的非理性源头,因而战争不再能够为战士赢得荣誉,也不再能够为送他们赴死的国家赢得支持。”[152]

西门菲沙大学的一组社会科学家2014年发表了一份综合性报告,通过回顾所有能得到的数据检验了“衰落论”假说并总结称,“现在有强有力的理由相信暴力的历史性下降既是真实的也是幅度巨大的——并且同样有强有力的理由相信未来相比过去很可能会更少暴力。”关于未来,他们写道“有足够的根据保持谨慎乐观,但绝对没有理由盲目自满。 ”[153]

不论生物特性、文化和环境融合的结果是什么,研究暴力和战争性质和原因的根本目标是削弱战争。(例如,参考人道主义前景组织,他们追踪接近或远离和平的趋势,并用和平指数为各国打分排序。[154])因为风险太高,从事这方面研究的人往往情绪低沉。塞缪尔·鲍尔斯(Samuel Bowles)在对我的一次非正式评论中最好的表达了这一层意思:“它看起来像是一场高度意识形态化的争论,这很不幸,因为发现历史上战争频仍或者存在对外群体的敌意可能有基因基础,说明的是我们有什么样的遗产,而不是我们会有什么样的命运。”[155]

科学关心——并且应当关心——如何理解人类的遗产和命运,因为正如本章引用的西塞罗警语所强调的,只有当同时指出逃生之路时,警示罪恶才是正当的。在接下来的两章我们将会深入思考在什么意义上,科学和理性不仅是道德进步的两大主要动力,而且还向我们指明了逃离自设陷阱的出路。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。