第三节 金乡信用社:全国浮动利率启动点

陈礼铨简介:

陈礼铨(1926—):曾任金乡镇信用社主任。1980年10月1日,陈礼铨负责的金乡信用社率先突破全国统一的固定利率制度,试行利率浮动,成为全国第一家实行利率改革的农村信用社。陈礼铨因为此举在1981年荣获了全国金融红旗手的称号,并被称为中国首次农村金融革命——浮动利率改革的带头人。

陈礼铨展示“全国金融红旗手”奖章

放手一搏

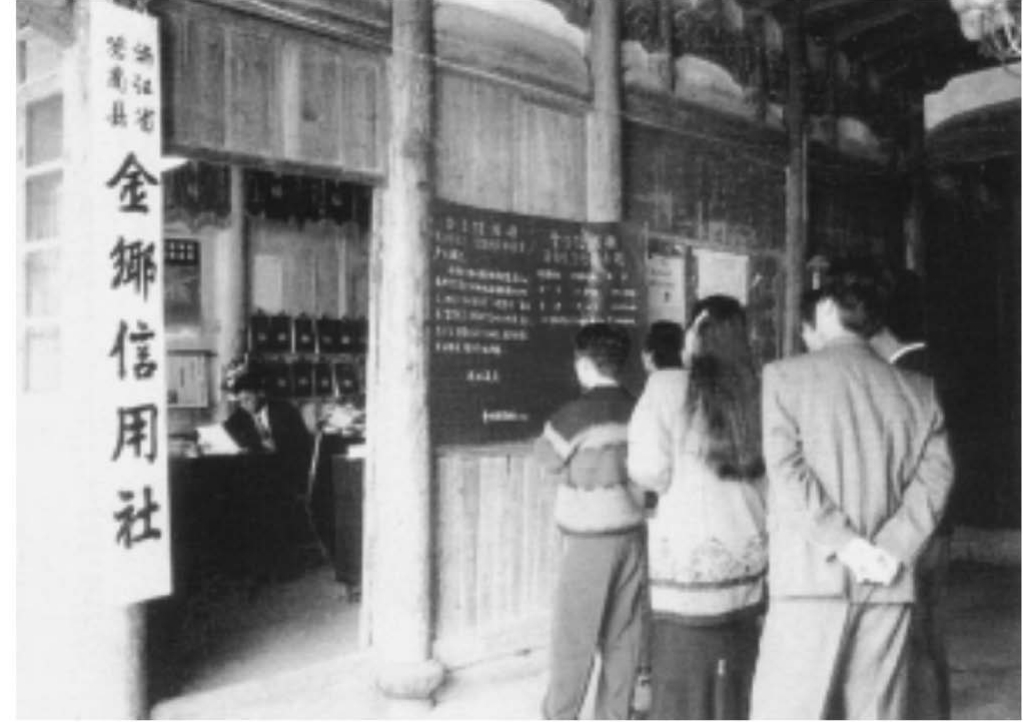

浙江温州苍南县金乡镇,曾是明朝抗倭的军事重镇。这个已有600余年历史的浙南古镇,至今仍然保留着发音独特的金乡方言,镇中的几条老街上,还可以见到清末民初时建造的老式四合院。30多年前,正是这个偏远、古朴的小镇,拉开了新中国农村金融改革的序幕:一位叫陈礼铨的乡镇信用社主任,带头在当地偷偷推行了存贷款浮动利率。这个在当时被认为是“触犯政策红线”,“随时要掉乌纱帽”的举动,如今已作为温州人的创举,被写进了改革开放的历史。

金乡人早在割除一切资本主义尾巴的年代,便通过制售毛主席像章、红本本而发家致富。改革开放的春风一吹,金乡的商品经济与家庭工业更是如雨后春笋般发展起来。金乡的商标、徽章、模具、标牌等业务发展的如火如荼,所需生产经营资金从1978年的50万元剧增到1980年的300万元。

相对于个体经济的快速发展,改革开放初期的相应金融政策却严重滞后。当时,保守的银行机构不敢也不愿给个体户贷款。农村信用社隶属于农业银行,虽主要承担农业贷款与农民生活存贷款,却因为按照要求执行国家的低利率政策而难以吸引社会存款。以金乡信用社为例,1979年初,整个信用社所有的资金加起来只有1803元,金乡镇居民的存款只有380元。当时金乡信用社的存款月息3.3‰,贷款月息3.6‰,处于连年亏损的状态。

一开始,为了改变连年亏损的状况,陈礼铨曾经一家一家地上门拜访,苦口婆心地动员金乡的有钱人将钱存到信用社来。他所持的理由十分简单,将钱放在家里不保险,存到信用社就不同了,不会丢,还可以拿到利息。然而,有钱的金乡人却对这个理由不以为然,他们对陈礼铨说:“就算是有钱要存,也愿存到大的银行去,何必存在信用社呢?最好的办法是不存,有钱还是放在家里。毕竟他们要做生意,随时都可能用钱。钱一旦进了信用社,再要取出来需要排上好长时间队,还要办这个手续那个手续的,哪有放在家里方便?”

得到这种回复的陈礼铨分析大家不肯存款有几个方面的原因:第一,利息太低,没有吸引力;第二,统一息口,信用社和银行相比,没有竞争力;第三,服务太差,办事程序太繁复;第四,贷款被严格控制,影响了储户对金融机构的信任。此外,当时的民间借贷行为十分活跃,因为手续简单、周转迅速,即使月息高达三分、四分,还是有很多商人愿意用这种方法筹集资金。

为了破解信用社面临的难题,改变信用社在夹缝中生存的尴尬处境,陈礼铨想出了“以信用社名义提高利率,抢占民间借贷市场”的办法。之所以用利率当做突破口,是因为陈礼铨注意到当时的中国已经兴起了改革浪潮,最初粮食的购销开始有了双轨制,出现了议价粮。接下来,又出现了其他一些价格浮动改革,如煤炭议价等。从这些迹象中,陈礼铨意识到原有的价格体系正在受到冲击,一个更趋向于价值规律的新价格体系可能在不久的将来形成。“粮食有议价粮,煤有议价煤,那么存贷款是否也能搞议价利率?”这个大胆的设想,让陈礼铨既兴奋,又隐隐地担忧。兴奋的是,只要存款利息上浮到足够诱人的程度,自然会有人来存钱,有了钱,放贷也就有了资本;担心的是,当时利率作为国家管制最严格的物价,除了央行,没有谁敢动它分毫。因为相信银行利率作为价格体系的组成部分将来一定会改变,陈礼铨最终决定放手一搏。为此,他甚至做好不当这个干部、回家种田的准备。

1979年下半年,陈礼铨通过考察,决定在小范围内偷偷地搞一下“议价利率”:在国家基准利率的基础上,设立信用社专项贷款利率,即存款月息提高到1分,贷款月息提高到1分5厘,专门为当地的个体户服务。当时的金乡信用社一共3人,谁都不敢声张。大家偷偷地拉存款、放贷款,不久这个消息在金乡个体户中逐渐传开,长年无人光顾的信用社逐渐有了人气。

金乡信用社

浮出水面

到了1980年,来信用社存贷款的人越来越多,陈礼铨知道,再偷偷摸摸地干下去看来是不行的了。他找到当时的镇委书记谈了自己的想法,没想到书记当场表态:可以试一下,有问题镇委承担责任;他又向当时的主管部门领导——农行金乡营业所主任陈岳清汇报,也得到了“试一下总没问题”的答复。

于是,当年53岁的陈礼铨用自己的308元积蓄和信用社全部的1803元资金作为本金,在镇党委的同意下把信用社迁出镇政府,在金乡的繁华地段租了两间店面开始了“地上”营业。

金乡信用社“地上”经营 选自《回眸苍南》

1980年10月1日,金乡信用社在门口贴出利率改革布告,宣布从即日起,存贷款开始实施新的利率,具体规定为:

存息:存期一年,月息从四厘五上浮至一分。

贷息:月息从六厘上浮至一分五。

至此,偷偷运行了近一年的浮动利率终于正式浮出水面。

金乡信用社试行浮动利率,自然引起了农行系统的高度关注。1981年9月,国家农业银行总行派政策研究室主任丁非皆专门率队来金乡调研。经过半个多月调研,调查组觉得这事和法规相抵触,但又合情合理。丁非皆认为金融改革应该从这里突破,同意先试试,并给陈礼铨题了“在国家计划条件下,引导市场调节融通资金”18个字。

有了农总行这18个字,陈岳清和陈礼铨吃了一颗定心丸,信用社的服务也更加到位。考虑到农民兄弟刚刚富起来,都怕露富,金乡信用社作出了储蓄史上从来没有过的决定:不愿到信用社来存款的,信用社可以派人上门办理;储户不愿写名字的,可以用代号代替;怕来取息给人看到的,信用社可派人按时送上门。

浮动利率的公开推行令民间闲散资金加速流动,金乡信用社一跃成为温州最活跃的信用社,存贷额大幅上升,当年就甩掉了亏损的帽子,三年盈余便高达150万元。浮动利率初试成功,陈礼铨因此当选为全国先进工作者、金融红旗手。此项改革引起了全国金融界人士的高度关注,金乡信用社一下子成了明星信用社。周边的信用社也纷纷效仿实行浮动利率,一股农村金融改革的春风吹拂着苍南大地。苍南农村信用社试行利率改革后,全县初步形成了以国家基准利率为主,浮动利率为辅的双轨利率机制,对温州市利率改革起到了催化剂的作用。

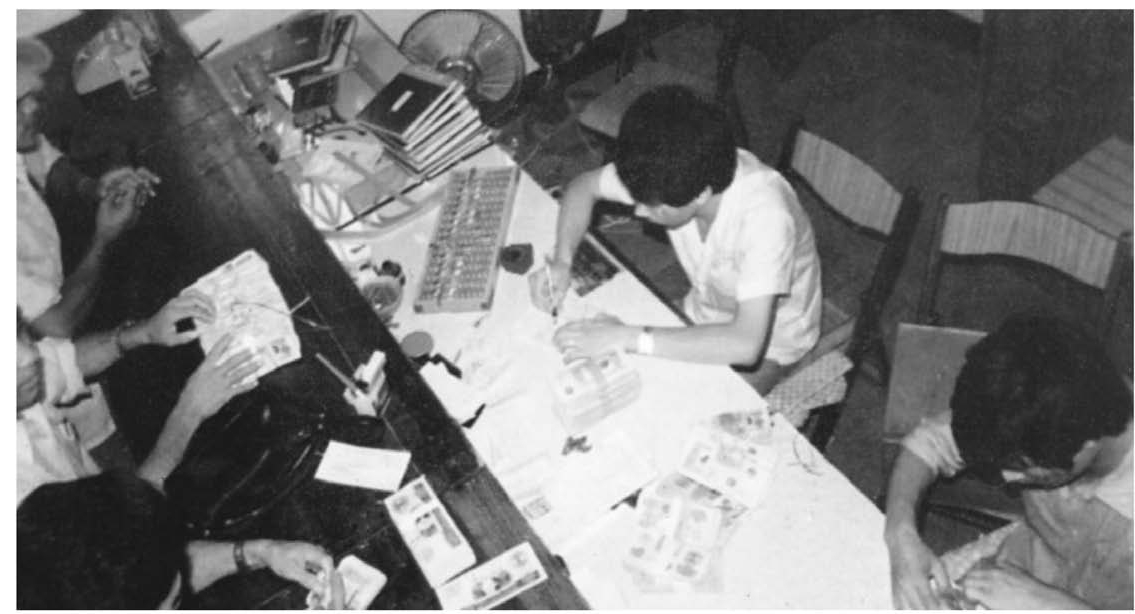

金乡信用社业务办理景象 选自《回眸苍南》

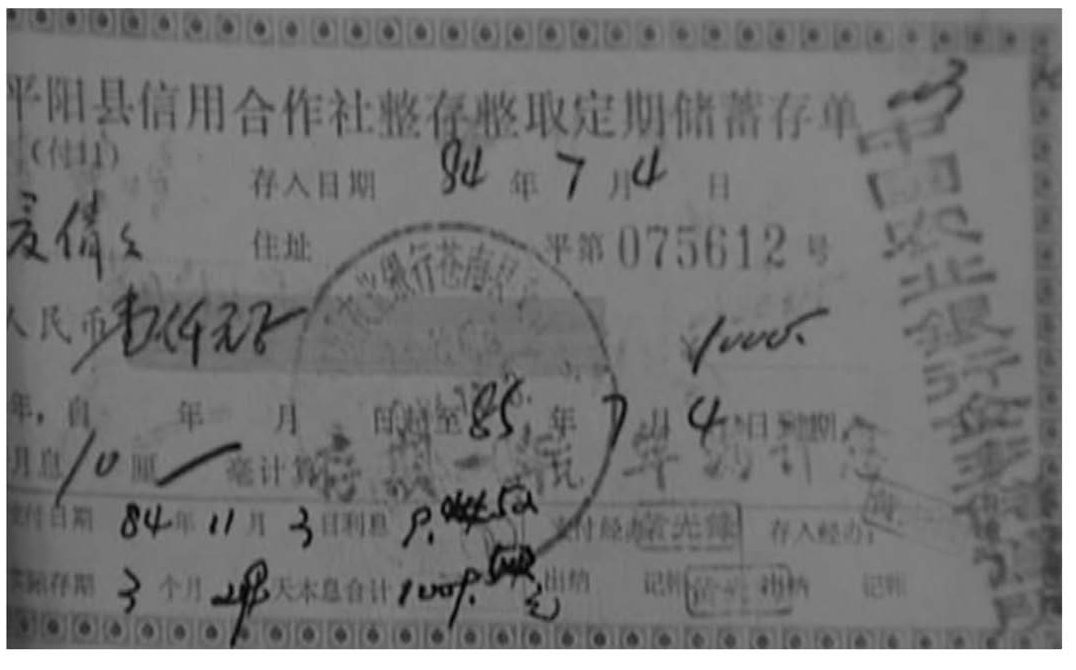

1984年金乡信用社储蓄单 选自“苍南县改革开放三十周年最有影响十大事件候选事件展播:那些难以忘怀的事”

在利率浮动推广之初,金融界并不是没有质疑之声,但这些杂音最终都在事实前逐渐平息。

为扩大浮动利率对个体经济的支持力度,1983年4月,温州市农行同意在金乡、宜山、钱库、灵溪、桥墩5家农村信用社推行利率浮动试点工作。1985年,中央“一号文件”明确规定了允许农村信用社实行利率浮动。1986年5月18日,国务委员、中国人民银行行长陈慕华到苍南考察,充分肯定这一创举“有利于促进农村商品生产健康发展”。央行行长这一重要表态,直接加快了浮动利率的“平稳着陆”。1987年6月,中国人民银行批准在温州市范围内进行利率改革试点,农村金融改革号角正式吹响。1990年8月,按照中国人民银行总行的要求,农村信用社停止实行浮动利率,恢复实行国家规定的基准利率。1996年,我国利率市场化进程正式启动。2001年10月12日,苍南县联社被人民银行总行确定为全国农村信用社利率改革试点单位之一,并于当日开办浮动存贷款利率业务。

浮动利率改革属于“温州模式”三大内容之一,并最终促成温州成为中国首个金融改革综合试验区。金乡信用社因为这个创举被誉为“全国浮动利率启动点”载入史册。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。