第三节 历史沿革

历史上,保安族生活的积石山,在夏朝时属于雍州,商朝和周朝时属于羌、戎等族管辖,战国末期时并入秦国版图。秦汉两代均实行郡县制,积石山地区曾先后隶属于陇西郡、金城郡的袍罕县和河关县。秦昭王二十八年(前279年)在此地设陇西郡,西汉昭帝始元六年(前81年)隶属于金城郡袍罕县,西汉宣帝神爵二年(前60年)在现在大河家镇的康吊村设置河关县,属金城郡管辖。自唐代起,陇右地区开始启用河州地名,虽经过历代不同民族的统治,行政区划屡有更迭,但积石山境始终归河州管辖。唐高祖武德二年(619年)设置河州,下辖袍罕,积石山属于袍罕。金朝天会九年(1131年),金兵进入陇右地区,攻取熙、河、兰等州,河州受金朝统治。元世祖至元六年(1269年)河州被改为河州路,隶属于宣政院。明太祖洪武四年(1371年)设置河州卫,受陕西都司西安行都卫管辖。清朝初期,积石山属临洮府河州管辖。康熙四十四年(1705年),明代里甲制被废除,改设会社制,积石山境属西乡二十九会中的第十八会。乾隆二十七年(1762年)移河州同知于循化营,设循化厅。

保安族自离开其原先居住地青海省同仁地区定居积石山大河家等地,至今已150多年。回顾历史,我们可以看到保安族举族迁至积石山定居的足迹。

明末清初,保安地区仍归河州管辖,保安堡驻有清兵,招募当地撒拉族、土族、藏族、保安族充当兵丁。

青海同仁保安城遗留的营房

乾隆年间保安地区增设营制,改属循化厅,改都指挥为都司。此后,发展为不断有内地兵丁驻防的永久性驻地。虽然隶属关系多次变动,但大体保持了较完整的行政建制。

清咸丰末年至同治初年间,保安族响应西北回民起义,反抗清朝的反动统治。同仁地区的统治者怕回民起义的烽火燃烧到他们统治的辖区内,于是挑动部分藏族部落头人发动不明真相的牧民群众,最终迫使保安族迁走。保安族离开了世代居住的家园,迁徙到了今青海省循化地区。据说,保安族迁到循化地区后,受到当地撒拉族人民的热情款待,被安置在循化城西韩姓“上四工”[3](街子工、查家工、苏只工、查汗大寺工)的许多群众家中。

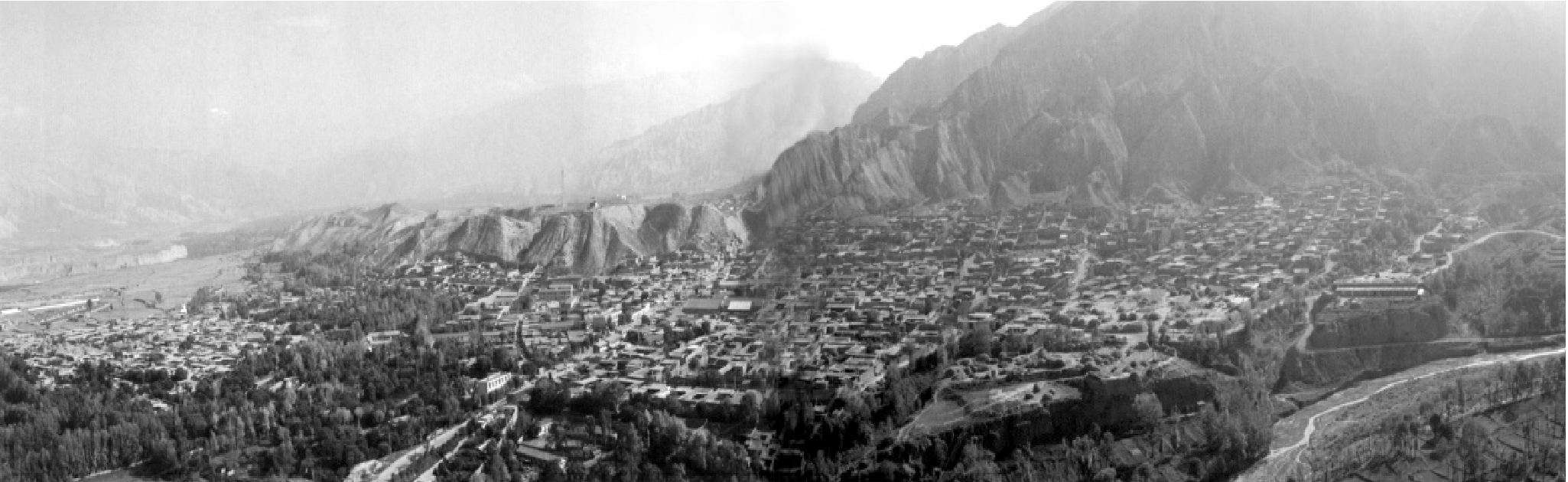

青海省黄南藏族自治州同仁县保安城全景

后因当地人多地少等原因,两年后保安族再次东迁,于清朝同治元年至二年(1862~1863年)过积石关,来到了今甘肃省大河家地区。保安人初到大河家地区时,这里还是一片杂草丛生的荒芜地,人烟稀少,且多为汉族。他们被安置在回族较多的癿藏地方居住。后因癿藏地方经济生活条件差、人多地少,又因清廷对太平天国用兵,西北地区苛捐杂税繁重,各族人民生活极为困苦,同时,整个河州地区又卷入西北回民起义的巨浪,造成刚到此地的保安族人民深受社会动荡之苦,生活极不安定,他们重返大河家。于是,原尕撒尔的保安人住在大河家的大墩村,保安城的保安人(妥加人)落户梅坡,下庄的保安人一部分到了甘河滩居住,另一部分再回到癿藏的甘藏沟、麻巴、旧城落脚。这部分人不久又被当时统治河州地区的马步芳祖父马海晏赶至积石山峡中,他们无处可居,后被马占鳌安置在柳沟乡的尕集、斜套和刘集乡的高赵李家定居。至此,保安族离开青海同仁地区,经历了5年左右的辗转迁徙,最后定居在大河家等地,形成了新的保安族聚居区。

民国元年(1912年),甘肃省行政区被划为七道,保安族所在的自治县属于兰山道河州;民国2年(1913年)北洋政府废除了府州制,将河州改为导河县,以“导河积石”而得名;民国18年(1929年),导河县被改为临夏县。

新中国成立后,1952年3月根据《中华人民共和国民族区域自治实施纲要》和保安族人民的愿望,成立了保安自治乡(1955年改称保安民族乡),下辖大墩、梅坡、甘河滩、崖头、高李5个行政村,18个自然村,共有保安族644户。1954年4月2日,积石山地区又成立了“大河家回族保安族撒拉族土族联合自治区”,下辖包括保安民族乡在内的10个乡,30个行政村。1958年6月,临夏市、临夏县、永靖县合并为临夏市,自治县隶属于临夏市。1980年6月底,根据保安、东乡、撒拉等各族人民的愿望和要求,国务院以保安族主要聚居地的地名作为县名,正式批准成立了甘肃省第一个多民族联合自治县——积石山保安族东乡族撒拉族自治县,下辖18个公社。1983年,将所辖的公社改称为18个乡(镇),共145个行政村。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。