汉语学术界政治哲学的兴起

刘 擎

近30年的中国人文与社会科学历经了复杂的演变过程,形成了丰富多样的发展方向。其中,对政治哲学越来越热烈的关切与讨论是一个引人注目的趋势[1]。尤其是新世纪以降,以“政治哲学”为主题的著作、译作和论文大量出现。发表的媒介载体既有专业学术期刊,也有公共性读物。而政治哲学论题的著述者在专业背景上的分布也非常广泛,不仅有政治学、哲学和法学专业的作者,也有许多来自文学、历史学、经济学、文化研究和艺术领域的作者。这些现象似乎表明,政治哲学在今天似乎已经成为一门“显学”[2]。那么,如何理解政治哲学在汉语学术界兴起的成因?目前相关的研究著述在问题意识与论题方面有哪些值得关注的焦点?未来的发展走向如何?本文试图就这些问题提出一些非常初步的观察和分析。

一、思想背景:重返“重大问题”

如果要探讨政治哲学在中国大陆学界兴起的原因,有必要注意这一兴起的两个显著的特征:首先,以改革开放之后的30年为观察时段,政治哲学在前20年显得相当沉寂,而在世纪之交开始出现了迅速的“兴起”,发展的态势仍在持续;其次,虽然中国学术界在20世纪90年代不断走向学科建制的“专业化”,但推动政治哲学迅速发展的主导力量并不是来自专业学科建制。

在中国大陆学界,“政治哲学”作为一个学术语词何时开始出现?何时开始流行?这是一个有待考据的问题。至少,早在20多年前翻译出版的论文集《现代政治思想》[3]就收入了施特劳斯的一篇演讲文稿《什么是政治哲学?》,但这篇(后来被视为重要文献的)文本在当时并没有引起任何反响。1988年罗尔斯的政治哲学名著《正义论》的中译本面世,但这部著作是作为“外国伦理学名著译丛”中的一种出版的,在“译者前言”中,罗尔斯是作为著名“哲学家”和“伦理学家”被介绍给中国读者,整个译者前言当中也没有出现“政治哲学”字样[4]。1993年,施特劳斯等主编的《政治哲学史》翻译出版,印数只有3 000本,也没有引起关注[5]。而哲学界的权威刊物《哲学研究》迟至1998年才出现了第一篇标题中含有“政治哲学”字样的论文[6],政治学界的权威刊物《政治学研究》则迟至1999年才出现了第一篇这样的论文[7]。

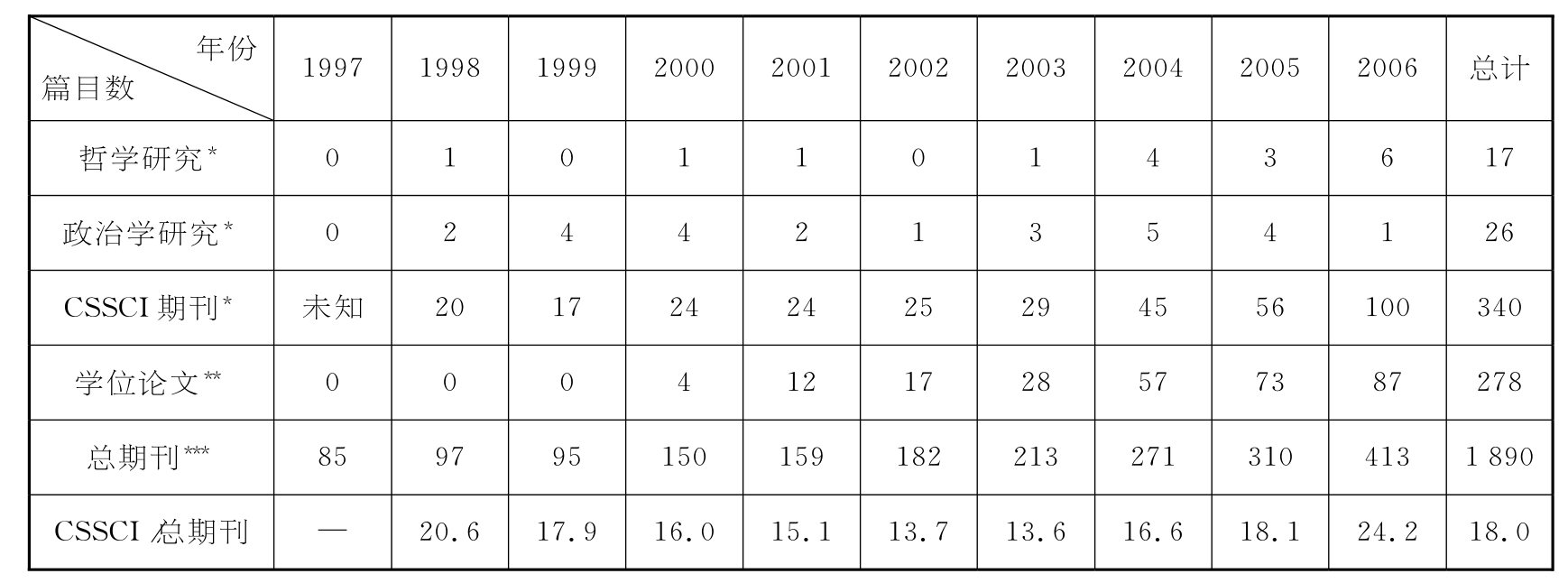

以上个别的文献史事实与更大范围的数据统计结果相一致。在“中国期刊全文数据库”中以“政治哲学”为关键词进行检索,可以发现相关的论文数量在2000年出现了一次快速的增长:在1994—1997年四年间发表的相关论文一共只有302篇,1998年与1999年分别为97篇和95篇,到2000年增长到150篇,此后每年连续增长,到2006年为413篇。这些经验证据虽然是初步的,但或许能支持我们的直觉印象:在中国改革开放起步之后近20年左右的时期内,政治哲学一直是“沉寂”的,学术界很少有人使用“政治哲学”这一术语,几乎没有人自觉地以政治哲学的视野来处理和研究问题;而这个沉寂的状况在2000年左右发生了根本性的变化。

那么,为什么到了世纪之交,政治哲学会在中国学界“突然”兴起,以至于成为当下的“显学”?一个可以设想的解释是:中国学术界的专业学科建制发展或许推动了政治哲学的兴起。因为我们都知道,中国知识界在20世纪90年代经历了“学术专业主义”发展,国家也一直通过体制的力量推动“学科建设”[8]。但是,经验证据并不支持这个假说性的解释。首先,在中国的专业学科建制中,“政治哲学”并不是一个“学科”:它既不是“政治学”也不是“哲学”(或其他任何一级学科)之下的任何二级学科。其次,初步的经验证据表明,有关政治哲学的研究论述首先活跃在体制规划力量的“边缘”,随后刺激和带动了“中心”的响应。众所周知,在人文社会科学领域中,学院体制最重要的规划力量之一是通过倾斜性地支持在CSSCI(核心)期刊(特别中国社会科学院主办的“权威核心刊物”)上发表“科研成果”。但通过分析表1所列出的统计数据,我们可以发现,以“政治哲学”作为关键词的论文发表数量首先(2000年)是在“非核心刊物”中出现明显的增长,直到大约四年(2004年)之后,相似的增长才发生在“核心期刊”以及“学位论文”类别之中。而作为“权威核心刊物”的《哲学研究》和《政治学研究》仍然没有表现出明确而显著的变化趋势。这些数据表明,政治哲学在中国大陆学界的兴起并不是由体制规划力量所主导和推动的,而是具有“边缘”带动“中心”的自发性特征。

表1 数据库检索结果(1997—2006年以“政治哲学”为关键词的论文篇目数量)

数据库来源:*中文社会科学引文索引;**中国优秀博硕士学位论文全文数据库;***中国期刊全文数据库

那么,政治哲学为什么会在世纪之交开始迅即兴起?笔者认为,这个问题难以从学科发展的角度予以恰当的解释,而必须被置于中国知识界的思想发展背景中来理解。简单地说,这是由于政治哲学提供了一种新的思考与论述框架,它能够以“学术”的却又是超越具体学科限制的方式来探索重大的、根本性的问题,从而使中国思想界能够承接在20世纪80年代出现的重大问题。这些问题的讨论由于特殊的历史原因而被中断,但并没有消失。在90年代这些重大问题在各种思潮的竞争中变得更加紧迫和复杂,但在所谓“思想家淡出,学问家凸显”的背景下,专业主义的学科壁垒使得任何单一学科的研究都难以独自处理这些重大问题。学术专业了,但问题仍然悬而未决。中国学术界期待着“学术”与“思想”的一次新的综合:在学理上超越80年代而在思想上超越90年代。“政治哲学”的兴起恰恰满足了这种超越与整合的需要。

所谓重大的根本性问题就是“中国向何处去”以及“人应当如何生活”。在80年代的“新启蒙叙事”叙述中,现代化是主流共识。在历经了“思想解放”之后,这些重大问题似乎很快有了明确的回答:中国要走向现代化,应该过一种“现代人”的生活。我们的目标似乎已经明确清楚,剩下的只是路径问题,只是“如何走向现代化”的问题。虽然在20世纪80年代,人文学界已经开始引介一些对“现代性”予以质疑批判的西方思潮(例如,最有影响的是尼采与海德格尔的著作)叙事,但对于整个思想界而言,这只是“潜流”,只是留给未来的思想分化和冲突的历史“伏笔”。在80年代末一个意外的“休止符”中断了热烈的思想争论。在1992年之后的“市场经济”大潮下,重大的问题逐渐开始重新出现,但答案不再是明确清晰的了。中国思想界“启蒙阵营”的分裂,各种思潮的竞争,关于西方自由主义与新左派的争论,等等,使得所有现成的答案都会遭到许多质疑的问号。“走向现代化”的目标不再是自明的,而是变成了“现代性问题”——现代化意味着什么?自由主义民主的制度框架对于中国是可欲的吗?“现代人”的生活是一种“好生活”吗?所有这些疑问与忧虑不仅来自理论思考,而且有切身感受的依据。我们似乎重新回到了“中国向何处去”、“人应该如何生活”等根本性的问题。

转型时期的中国需要回答重大的问题,但问题已经变得相当复杂,这意味着20世纪80年代的启蒙论述或者“文化大讨论”的方式,已经不能满足这种需要。而90年代学术专业主义的发展在结构上倾向于支持对学科内部(纯粹的、个别的、专业性的)问题的研究,使学术事业越来越远离重大的根本性问题。我们期待一种所谓“有思想的学术与有学术的思想”。政治哲学正是由于可能满足了这种期待而得以勃兴。这是因为政治哲学的研究同时要求敏锐的“现实感”和深刻的“超越性”思考,它既是“政治的”(面对现实的状况),又是“哲学的”(超越既定的现实而指向根本的价值问题),它当然不是唯一的但却是极其富有潜力的视野与进路,为探索和回应时代的重大问题提供了可能。在这个意义上,政治哲学既不是政治学的一个分支,也不是哲学的一个分支,而是一种超越学科建制的思想努力。正如甘阳和刘小枫在一篇序文中开头所写的那样:“政治哲学在今天是一个颇为含混的概念,政治哲学作为一种学业在当代学院体制中的位置亦不无尴尬。例如政治哲学应该属于哲学系还是政治系?应当置于法学院还是文学院?对此我们或许只能回答,政治哲学既不可能囿于一个学科,更难以简化为一个专业,因为政治哲学就其本性而言就是一种超学科的思考。”[9]

就中国学术界的历史发展而言,政治哲学也是生逢其时、应运而生。首先,政治哲学的理路与狭隘的“科学主义”和“实证主义”取向对立,强调对根本价值问题(“应然性”层面)的研究,这对于经历各种“批判理论”洗礼的中国学术界来说具有相当的吸引力。其次,政治哲学关乎政治安排的基础性原理,它超越现实又具有强烈的现实关怀,这契合了中国儒生的传统。最后,政治哲学也是对“应当如何生活”的哲学追问,在“人文精神失落”、知识分子边缘化的时代,政治哲学为学人探索“安身立命之道”提供了某种方式。

二、相关著述的现状与特征

学术出版界在近十年来发表和出版了上千篇(种)有关政治哲学的论文和著(译)作,“产量”相当客观,以至于我们可以谈论“政治哲学的兴起”。但就研究著述的总体学术水平而言,所谓的兴起仍然处在“起步”阶段。如果对目前的千百篇文章论著做一个快速扫描式的浏览,可以发现论题的谱系是广泛多样的。有许多研究是对历史上一些思想家(如西方的柏拉图、亚里士多德、马基雅维里、霍布斯、洛克、卢梭、康德、黑格尔、尼采等,以及中国的孔子、老子和墨子等)展开政治哲学的分析,有一些是对思想流派的政治哲学梳理。也可以读到对当前国家意识形态的阐发(从论述毛泽东、邓小平、江泽民的“政治哲学思想”,到对某一公共政策的“政治哲学”解释)。这些著述的学术质量相当参差不齐。其中不乏富有新意和洞见的讨论,但不少文章的学理水准差强人意,不过是借用半生不熟的“政治哲学”语言来包装陈腐与平庸的意见。还有一些文章旨在澄清“政治哲学”与其“母学科”和“亲缘学科”的关系,试图以学科建制的框架来“规范”政治哲学的发展。这类为政治哲学做“学科定位”的论说大多是徒劳无益的“现代八股”。只有少数研究具有启发性的见解,例如,从思想史和学术史的脉络中阐明了政治哲学——作为对“科学主义”和“实证主义”的反动——重新复活了政治思考的“应然性”维度的意义[10];或者从相关论域的思想背景中梳理政治哲学论题所面对的现代性紧张及其与现实政治问题的相关性[11]。就学术水准而论,中国学者的“原创论述”总体上远低于认真翻译的西方学术文献。

一个难以回避的事实是:在中国学术界兴起的政治哲学著述具有一个格外“西化”的面貌。无论是考察相关主题的书籍还是研究论文,乃至发表在公共传媒的文章,从中我们都可以发现,对西方政治哲学论著的大量翻译、介绍和引用成为近十年来汉语政治哲学著述的主要部分。无论是在概念范畴和基本理论层面上的讨论(诸如自由、平等、正义、权利、美德、自然法、人权、主权、合法性、革命、权威、权力、国家、法律和宪政等),还是在价值取向和思想流派意义上的取舍与亲疏(比如西方马克思主义、自由主义、保守主义、共和主义和后现代主义等),我们几乎完全陷入西方思想家所创造和言说的“西方话语”之中。虽然有少数作者具有强烈而警觉的“中国意识”,并明确宣称,“我们必须在马克思主义基本理论指导下,建构适合中国国情的政治哲学的基本理念和理论体系,强化马克思主义政治哲学的意识形态性质,提高其价值批判功能和同化、否定功能,以应对来自非主流意识形态的挑战”[12],但其论述所援用的理论资源几乎全部来自西方论者。于是,我们似乎有必要面对一个多少有些反讽的问题:所谓“汉语学术界政治哲学的兴起”意味着什么?究竟是“中国政治哲学”的兴起,还是汉语书写的“西方政治哲学”的兴起?

这类司空见惯的质疑并非政治哲学领域所特有,听上去也似乎振振有词,但在笔者看来,实际上并没有构成实质性的挑战。目前中国政治哲学著述的“西化”面貌是一个事实,这固然昭示了其尚处于起步阶段的特征,但这并不意味着晚近政治哲学的兴起就注定缺乏独立的“中国主体意识”和中国的问题意识,也不意味着它对西方主流意识形态的依附。恰恰相反,就当今中国的社会与精神状况而言,只有全面而深刻地理解和介入西方内部的思想争论(特别是政治哲学的相关争论),才有可能真实地面对并有效地回应中国自身面对的重大问题,才有可能发展出中国自己独特的政治哲学论述。这是因为,中国自晚清以来的重大历史变迁已经使得一个传统的、与西方独立无关的、“纯粹的”中国不复存在。当然,传统中国的各种思想通过不断转化,仍然以明显或潜在的方式在现代中国的各个方面发生着影响,这使得中国总是“具有中国特色”。但是,无可否认的事实是:中国在政治意识形态、文化价值观念、社会制度安排、经济生产方式、公共传媒与通讯,乃至饮食起居的日常生活方式等所有层面上都与所谓“西方”世界发生了千丝万缕的联系与纠葛。也就是说,由于近代以来的文化转变,中国已经越来越深地卷入了黑格尔意义上的“世界历史”。因此,一个僵化的“中国”对“西方”的二元对立框架已失去其现实经验基础,也不再具有有效的解释力。中国所面对的当然是自己的“现代性问题”,但对这一问题的把握与应对——即便我们的目标是致力于挣脱所谓西方模式的“世界历史”——已经不再可能脱离西方来“单独处理”,而必须被置于世界性的思想视域之中。在这个意义上,理解西方,特别是研究西方对于现代性问题的政治哲学思考与内部争论,恰恰是为了理解中国自身,为了回应我们自身所面对的重大问题。因此,中国学者研究和讨论罗尔斯和施特劳斯等西方政治哲学家的论述,并不是书斋里无关痛痒的奢侈清谈或者附庸风雅,而是怀着自身紧迫的时代问题意识。

三、政治哲学研究的几个中心论题

如果按照重要的主题对近十年以来中国学界的政治哲学论述予以大致的划分,我们可以辨识三组受到广泛关注的核心论题。第一组可以被称作“以罗尔斯为中心的对当代自由主义的讨论”,其中的主要论题涉及自由主义的当代发展,现代性与价值多元主义,自由主义与社群主义的争论,自由与平等之间的紧张,制度安排与分配的正义问题等。虽然罗尔斯的《正义论》在1988年已经在中国大陆翻译出版,但当时中国的社会背景还没有充分显示出罗尔斯所讨论的主题与中国现实的相关性。而是在经历了20世纪90年代“市场经济”的迅速扩张,当社会出现越来越严重的难以忽视的贫富不均之后,罗尔斯的问题才成为“我们的问题”。大约从90年代后期开始,罗尔斯本人的著作相继被翻译出版[13],对罗尔斯的研究讨论逐渐走向深入,涉及对罗尔斯的批评者,包括持社群主义立场的桑德尔、麦金太尔和泰勒等,以及(被认为)是持“放任自由主义”(libertarian)立场的思想家诺齐克和哈耶克等,也涉及与罗尔斯立场相近的“左翼自由主义”思想界德沃金和哈贝马斯等。介入相关研究讨论的包括知名的中国大陆学者何怀宏、何包钢、万俊人、俞可平、姚大志、顾肃、韩水法、徐友渔、李强、邓正来、曹卫东和童世骏等,也包括在大陆发表文章的中国港台地区的著名学者石元康和钱永祥等。较为年轻一代的学人应奇、徐向东和周保松(香港)等对罗尔斯思想以及自由主义思想的讨论做出了学理上更为深入和精致的批评研究[14]。

在政治哲学的视野中对罗尔斯以及西方当代自由主义展开深入的讨论,给中国学界带来了新的理解。人们开始意识到,即便在以自由主义作为“主流意识形态”的西方社会,自由主义的理论与实践都是复杂的。首先,自由主义思想内部有不同的分支,其源流与取向有所不同。比如,放任(右翼)的自由论者与平等(左翼)的自由主义者之间有着持久而重大的分歧;康德传统的自由主义与洛克传统的自由主义之间也具有思想紧张。其次,自由主义与宽泛意义上的西方马克思主义和保守主义之间也有着长期而复杂的争论。因此,即便在西方,基于某种形态的自由主义理念所做的社会制度安排在政治哲学意义上并非不言自明,其正当性有待于公开的证成(public justification),而这种证成一直遭遇来自内部和外部的各种其他思想的挑战与质疑。深入理解并介入这些讨论使西方自由主义思想本身呈现给我们一个更为复杂的格局,有助于我们在学理层面上开拓视野并走向成熟,使得我们既看到自由主义思想在现代性条件下的潜力与优势,同时也意识到它的困境与危机,我们也因此超越了20世纪80年代的知识分子群体(以认可自由主义民主为核心)的“新启蒙共识”,而更为自觉地以审慎的反思性态度来面对中国自己的政治发展以及可能的选择空间,其中现存的自由主义民主方案不再是一个天经地义的选项。这必将激发和邀请中国思想界展开更具有创造性的思想探索。这正是对罗尔斯以及西方自由主义的相关政治哲学讨论所产生的积极意义。

另一组引人注目的政治哲学论题始于新世纪之初,可以被称作“以施特劳斯为中心的对古典政治哲学的讨论”。毫无疑问,刘小枫和甘阳是这场讨论的最主要的发起者与推动者[15]。早在1998年刘小枫在一篇书评文章中已经提到了施特劳斯及其弟子布卢姆(Allan Bloom)在美国学术界与思想界的影响[16]。2001年3月出版的《启示与理性》(萌萌编选)收入了刘小枫、张志扬和林国华撰写的三篇论述施特劳斯的文章[17]。2002年初,贺照田主编的《学术思想评论第六辑:西方现代性的曲折与展开》推出“施特劳斯论文小辑”,以刘小枫撰写的长篇导言《施特劳斯的“路标”》开篇[18]。几个月之后,长达55万字的文集《施特劳斯与古典政治哲学》出版[19]。2003年1月施特劳斯的《自然权利与历史》出版,冠以甘阳撰写的长达5万字的导言《政治哲人施特劳斯:古典保守主义政治哲学的复兴》[20]。此后,施特劳斯本人的著作文章以及西方学者的相关研究陆续被翻译出版,产生了相当广泛而显著的影响[21]。越来越多的中国学者(特别是年轻学人)对施特劳斯的政治哲学产生强烈的兴趣,出现了中国学界的“施特劳斯热”,以至于远在美国波士顿大学任教的施特劳斯弟子罗森(Stanley Rosen)说:“一个非常、非常显著的施特劳斯仰慕者的圈子已经在中国出现。”[22]

“施特劳斯热”产生的原因可以大致归结为两个方面。首先,也是最为重要的原因是,施特劳斯的政治哲学论题直接而深刻地切中了当下中国知识分子所关切的核心问题意识,也就是在整个社会迈向“现代化”的进程中所展开的现代性困境——越来越严重的价值“失范”状态,在相对主义和虚无主义的蔓延中滋长的精神危机,在知识上大无畏地寻求真理,在道德上寻求善的共识,以及在政治上达成公正而有序的制度安排之间的紧张和冲突。所有这些令当代中国人焦虑的问题都在施特劳斯所关切的论域之内。他通过对“古今之争”、“哲人与城邦的冲突”及“信仰与哲学的紧张”等问题的阐发和讨论,对现代性困境做出了极为深刻的诊断,对现代性的根本前提做出更为彻底的反思批判,并以古典政治哲学为资源就应对现代性问题提出了具有启发性的思路。其次,施特劳斯深厚的古典学养以及阐释经典文本的独特方式在学理上令人肃然起敬。特别是施特劳斯及其弟子对英美学术主流的抗拒,对同代许多著名学者(包括在中国学界具有相当影响的卡尔·波普尔以及罗尔斯)的鄙薄和蔑视,契合了青年学人心目中的学术大师形象。尤其是中国学界在经历了20世纪90年代的激烈争论之后多少变得像“武林”,而施特劳斯很像是一位身怀绝技的武林高手,孤傲而特立独行的风格具有格外的吸引力。但无论“施特劳斯热”的成因是什么,它进一步深化了中国学术界对现代性问题的思考,使我们更加彻底地面对现代政治与社会生活的根本性问题。相关的讨论还关涉并推动了对施米特、科耶夫以及沃格林及其政治哲学思想的关注,形成了活跃而富有潜力的研究议题。

与此同时,“施特劳斯热”极大地推动了中国学术界对西方古典政治哲学的研究[23]。在北京大学、复旦大学、中山大学等著名学府,都出现研读西方经典文本的教师和学生的群体。中国知识界从未产生过像今天这样对西方古典思想热烈而广泛的研读兴趣,我们甚至会不期而遇地在《甘肃农业》这样杂志上读到对柏拉图《会饮篇》的政治哲学解读文章[24]。在中国学界也像在西方学界一样,施特劳斯的政治哲学思想及其对经典文本的阐释方法也引发了争论,许多中国学者(如李强等)对施特劳斯热持有较为审慎的态度,也有一些学人(如陆兴华)对此有激烈的质疑与批评。但无论如何,在一个浮躁多变的现代情境中,吸引和激发更多的青年学人潜心研读经典文献是难能可贵的。正如刘小枫在一篇序文中所告诫的那样:“我们也许不必急于从施特劳斯那里得到现存的教义式信条,倒是值得学习施特劳斯所倡导的对古典思想文本的敬重和‘细读’,进入纠缠历代思想大家的种种问题,从而与他们一起思索真正属于哲学的问题。”[25]

第三组突出的论题可以被称作“以共和主义为中心的讨论”,这在很大程度上是对西方学界半个世纪以来的“共和主义复兴”思潮的回应。共和政体作为与君主制度相对立的一种政治传统由来已久,也在现代宪政体制中获得了发展和表达。但晚近共和主义作为一种政治哲学思潮的复兴具有特殊的问题意识,主要是针对意识形态化的自由主义展开反思。西方的许多批评者都对“现存的”自由民主社会抱有深刻的不满,并认为其弊端的根源在于那种信奉消极自由的、权利观念主导的、原子化的、个人主义本位的自由主义。这种自由主义意识形态纵容了这样一种“现代社会”——它以“消费者”取代“公民”,以私利取代美德,以市场取代政治,正在瓦解社会的政治公共性,最终会威胁自由民主制度的正当性与政治秩序。阿伦特、哈贝马斯、斯金纳、波考克以及佩迪特等著名学者都为此做出各自独特的探索,试图从共和主义的思想传统中寻找资源,重新思考政治共同体与公民政治的多个维度,以此来克服以自由主义为主导的现代政治的危机。这种问题意识也契合了中国学术界所面对的重大问题。特别是在历经20世纪90年代思想界的重大争论之后,无论是自由主义的批评者还是支持者都必须认真对待自由主义所面临的矛盾与困境。

2003年初,王焱主编的《公共论丛(第7辑)》以“宪政主义与现代国家”为主题,专题讨论中收入了高全喜、李强、钱永祥和江宜桦的论文,虽然他们的讨论在字面上并没有以“共和主义”为核心,但实际上彰显了“共和宪政主义”的理路。同一辑还收入了(王)天成的文章《论共和国——重申一个古老而伟大的传统》[26]。许纪霖主编的《知识分子论丛》分别在第2辑《共和、社群与公民》(2004年)和第5辑《公共性与公民观》(2006年)集中介绍了欧美学者和中国台湾学者所做的相关研究[27]。大陆学者刘训练在一篇综述文章中,对共和主义的复兴思潮做出了清晰翔实的学术史梳理[28]。应奇在翻译和介绍共和主义思潮(特别是其政治哲学维度的理解)方面具有突出的贡献。他为佩迪特著作《共和主义》的中译本所写的长篇导言,深入地论述了当代共和主义的政治哲学和政治实践意义[29]。应奇与刘训练组织编译的论文集《公民共和主义》以及《第三种自由》汇集了西方学术界相关研究的最主要文献[30]。此外,李强、高全喜、许纪霖以及中国台湾学者萧高彦、江宜桦、钱永祥和蔡英文等都参与了相关的讨论。对共和主义的政治哲学讨论,为中国学术界对于“自由”、“民主”、“宪政”、“国家”、“公民”、“美德”、“共同善”以及“政治参与”等现在政治的核心概念与理论获得了更为深入与丰富的理解,有助于我们理解中国自身政治发展所具有的可能性空间以及所面对的困难。

四、未来发展的走向

中国当代的政治哲学问题不可能隔绝于西方的相关论述而“单独处理”,但也不可能抛开中国的思想传统而获得恰当的把握。这两个陈述之间并无矛盾,而是相辅相成的。目前对中国思想传统(尤其是儒家思想传统)的政治哲学探索仍然有待发展,而中国学术界已经越来越明确地意识到这种探索的重大意义,并一直为此付出努力。近年来,从著名学者(如陈来、杨国荣和胡伟希等)到青年学者(如彭国翔和陈赟等)都试图寻找“适当的”(有别于西方的)独特方式,来阐释中国古典传统中的政治哲学思想,并介入与西方论述的比较与对话[31]。这些探索不仅是对中国古典思想的“纯粹学理”的研究,也是在当代的问题意识中和当代条件下对中国传统文明做“创造性转化”从而使其复兴的可贵的思想努力。这是未来中国政治哲学发展的一个重要方向。

同样,在对西方政治哲学的引介和研究逐步深化之后,各种思想传统之间的分歧未必会造成相互割据的学术“封建化”状态。相反,有迹象表明,各种流派(例如欧陆传统与英美传统)的政治哲学论述完全可能在竞争互补的格局中形成新的综合视野。应奇在“当代西方政治哲学读本”系列丛书[32]的序言中也指出,施特劳斯、罗尔斯和哈贝马斯等都以各自的方式敏感到现代性内部的各种紧张与危机,因此“我们一方面要避免闻新保守主义之风而动,轻率地无视和否定西方主流现代性政治哲学之与当代中国语境的相关性……另一方面我们又必须看到,由于回避原子主义政治文化的本体论痼疾,‘政治的而非形而上学的’自由主义不但无力解决自由多元社会的自我赓续问题,而且由于政治哲学目标的自动降格,更极大地遮蔽了一种扩展的反思平衡和视界融合在全球普遍交往时代的必要性和可欲性”。同样,甘阳和刘小枫在“政治哲学文库”丛书总序中指出:“(我们)虽然近年来都曾着重论述过施特劳斯学派的政治哲学,但我们决无意主张对西方政治哲学的研究应该简单化地遵循施特劳斯派的路向。无论对施特劳斯学派,还是对自由主义、社群主义、共和主义或后现代主义等,我们都主张从中国的视野出发进行深入的分析和批判的讨论。同样,我们虽然强调研究古典思想和古典传统的重要性,但我们从不主张简单地以古典来拒斥现代。相反,就当代西方政治哲学而言,我们以为更值得注意的或许是,各主要流派近年来实际都在以不同的方式寻求现代思想与古典思想的调和或互补。……中国学人不应该成为任何一派的简单信徒,而是要以中国学术共同体为依托而树立对西方古典、现代、后现代的总体性批判视野。”由此可见,“亦中亦西”并“亦古亦今”的相得益彰才是政治哲学的发展之道,也预示着未来中国政治哲学发展的方向。

【注释】

[1]一个虽然十分粗略但多少具有参考价值的经验证据是百度搜索引擎的查询结果。以“政治哲学”为关键词进行检索得到的结果约为95万个条目,这在数量上远远超过了“政治史”(35万)或“政治历史”(27万),“政治社会学”(8.5万)以及“政治心理学”(1万),也超过了“道德哲学”(17万)、“文化哲学”(13万)、“语言哲学”(13万),甚至“现代哲学”(33万)。这是2007年8月中旬的检索结果。

[2]本文所讨论的政治哲学研究状况主要限于中国大陆的范围。这与中国台湾和香港地区具有相当大的差异。

[3]詹姆斯·古尔德等编:《现在政治思想》,商务印书馆,1985年。

[4]参见约翰·罗尔斯:《正义论》,何怀宏等译,中国社会科学出版社,1988年。

[5]参见列奥·施特劳斯等主编:《政治哲学史》(上、下),河北人民出版社,1993年。1998年此书第二次印刷时的印数为8 000本。

[6]参见任剑涛:《人性诘问与早期儒家政治哲学》,《哲学研究》1998年第4期。

[7]参见张桂琳:《理性与功利:谁是权威——休谟政治哲学述评》,《政治学研究》1999年第1期。

[8]参见刘擎:《“学术”与“思想”的分裂》,《二十一世纪》2005年4月号。

[9]甘阳、刘小枫为华夏出版社“政治哲学文库”丛书所写的总序《政治哲学的兴起》,载《南方周末》2006年1月12日。

[10]例如陈晏清、王新生:《政治哲学的当代复兴及其意义》,《哲学研究》2005年第6期。

[11]例如万俊人:《关于政治哲学几个基本问题研究论纲》,《天津社会科学》2004年第2期。

[12]参见王岩:《政治哲学论纲》,《哲学研究》2006年第1期,第83—84页。

[13]在《正义论》之后相继出版的罗尔斯著作的中译本包括《政治自由主义》(万俊人译,译林出版社,2002年),《作为公平的正义——正义新论》(姚大志译,上海三联书店,2002年),《万民法》(张晓辉等译,吉林人民出版社,2003年),《罗尔斯读本》(万俊人编,中央编译出版社,2006年),以及《道德哲学史讲义》(张国清译,上海三联书店,2003年)。

[14]参见应奇:《两种政治观的对话——关于哈贝马斯与罗尔斯的争论》,《浙江学刊》2000年第6期;徐向东:《自由主义、社会契约与政治辩护》,北京大学出版社,2005年;周保松:《自由人的平等政治》,华夏出版社,即出。

[15]青年学者张旭为这场讨论的最初阶段写过翔实的述评文章。参见张旭:《施特劳斯在中国:施特劳斯研究和论争综述》,《吉首大学学报(社会科学版)》2003年12月号。

[16]参见刘小枫:《施米特与自由主义宪政理论的困境》,《二十一世纪》1998年6月号。

[17]参见萌萌主编:《启示与理性:从苏格拉底、尼采到施特劳斯》,中国社会科学院出版社,2001年。

[18]参见贺照田主编:《学术思想评论第六辑:西方现代性的曲折与展开》,吉林人民出版社,2002年。

[19]参见刘小枫主编:《施特劳斯与古典政治哲学》,上海三联书店,2002年。

[20]参见甘阳:《政治哲人施特劳斯:古典保守主义政治哲学的复兴》,载施特劳斯:《自然权利与历史》,三联书店,2003年。此文于2003年8月1日在当时著名的中文学术网站“世纪中国”发表。

[21]目前已经翻译出版的施特劳斯著作主要包括《自然权利与历史》(彭刚译,三联书店,2003年),《霍布斯的政治哲学》(申彤译,译林出版社,2004年),《关于马基雅维里的思考》(申彤译,译林出版社,2004年),《论僭政——色诺芬〈希耶罗〉义疏》(何地译,华夏出版社,2006年),《回归古典政治哲学:施特劳斯通信集》(朱雁冰等译,华夏出版社,2006年)。

[22]罗森的原话是“A very,very significant circle of Strauss admirers has sprung up in,of all places,China”。参见Jeet Heer,“Straussians abroad,”Boston Globe,May 11,2003。

[23]刘小枫主编的“经典与阐释”系列译著(华夏出版社、华东师范大学出版社)已经出版几十种,为研读西方古典政治哲学提供了文本基础。

[24]参见姚健:《柏拉图〈会饮篇〉中的政治哲学思想》,《甘肃农业》2005年第7期。

[25]刘小枫:《编者前言》,《施特劳斯与古典政治哲学》,第6页。

[26]参见王焱编:《公共论丛第7辑:宪政主义与现代国家》,三联书店,2003年。

[27]参见许纪霖主编:《知识分子论丛第2辑:共和、社群与公民》,江苏人民出版社,2004年;《知识分子论丛第5辑:公共性与公民观》,江苏人民出版社,2006年。

[28]参见刘训练:《当代共和主义的复兴》,载《知识分子论丛第5辑》。

[29]参见应奇:《迈向法治和商议的共和国》,载佩迪特:《共和主义》,刘训练译,江苏人民出版社,2006年。

[30]参见应奇、刘训练编译:《公民共和主义》,东方出版社,2006年;《第三种自由》,东方出版社,2006年。

[31]对中国思想传统的政治哲学探索以往多在“政治思想”这个大范畴中展开,进入新世纪才开始越来越多地使用“政治哲学”这个标签,并注重与西方政治哲学论述的对话。这方面的著述相当丰富,例如刘泽华:《中国的王权主义》,上海人民出版社,2000年;杨国荣:《儒家政治哲学的多重面向——以孟子为中心的思考》,《浙江学刊》2002年第5期;何显明:《儒家政治哲学的内在理路及其限制》,《哲学研究》2004年第5期;胡伟希:《中国传统政治哲学的困境及其现代转换——兼论现代政治哲学的构成》,《政治学研究》2004年第3期;陈赟:《通达与敞开:中西政治哲学中的公共性》,《学海》2005年第5期;陈来:《中国早期政治哲学的三个主题》,《天津社会科学》2007年第2期。对这方面的相关文献的综述,参见郭晓东:《现代性焦虑下之迷思:近年来的儒家政治哲学研究》,http://www.chinese-thought.org/zwsx/002932.htm。

[32]应奇、刘训练主编的“当代西方政治哲学读本”系列由江苏人民出版社2007年1月开始出版,目前已经推出两辑12种。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。