第二节 浙江海洋节庆文化的现状与问题

21世纪是城市发展的世纪,正在中国兴起的城市节庆活动呈现出个性化、开放性和互动性等不同色彩的魅力。据2010年11月上海第六届中国(国际)节庆产业年会的统计,全国各地举办的现代节庆活动已超过10000个。各地举办的节庆活动,形式多样,内涵丰富,体现民族、民俗和民间文化特色,展示传统与现代的结合。有的以当地特色产品为载体,如青岛啤酒节、宁波服装节、盱眙龙虾节;有的以旅游为主题,如中国开游节(浙江宁海)、浙江海盐南北湖文化旅游节;有的以传统体育竞技、游艺项目为主题,如中国郑州国际少林武术节、内蒙古的那达慕、浙江宁海平阳武术节等;有的以传统文化为背景,如中国曲阜国际孔子文化节、中国海洋文化节、普陀山南海观音文化节等。

一、浙江节庆活动发展概况

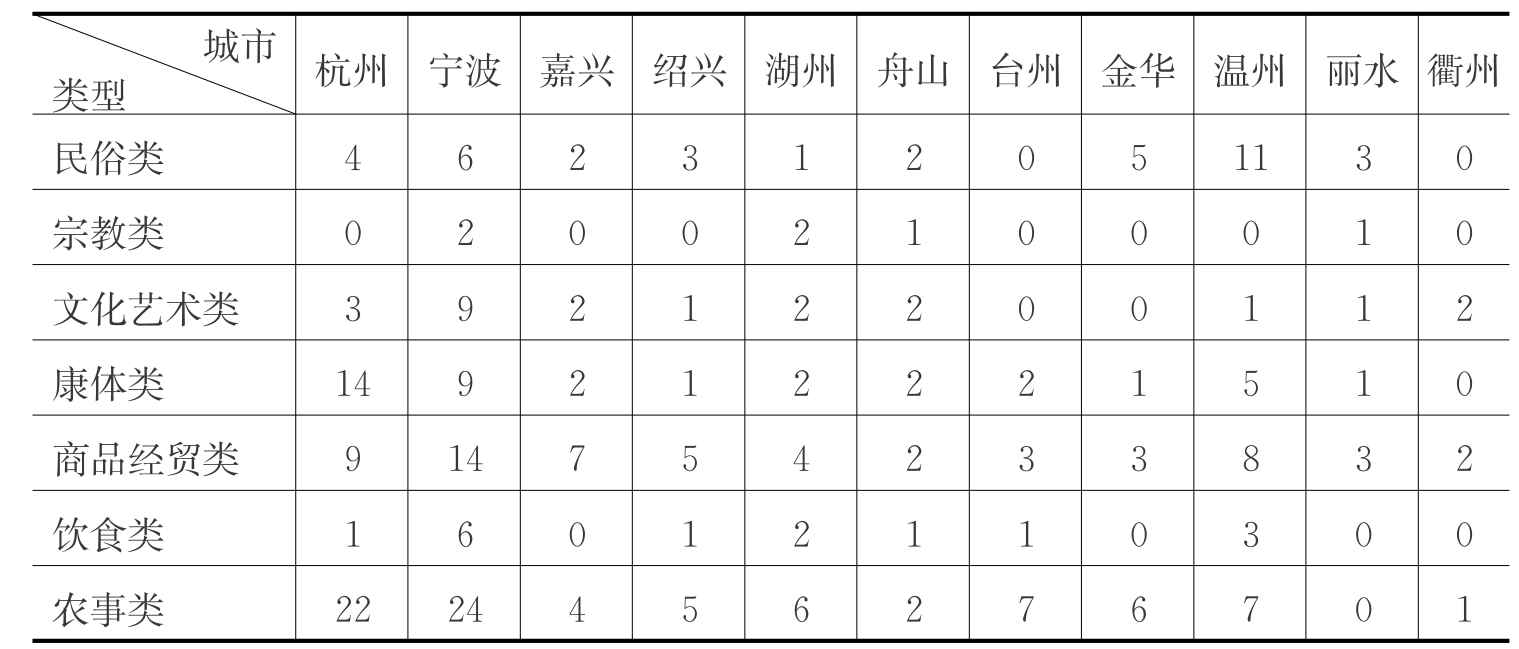

近年来,浙江省节庆活动发展迅速,各地不同类型的节庆活动类型丰富、主题多样,农事文化类占主导地位,但不均衡。根据2009年浙江省旅游局统计资料和各地会展办、大活动办相关统计及网络搜索,对杭州、宁波、绍兴、嘉兴、湖州、舟山、台州、温州、金华、丽水、衢州等11个地市的节庆调查,共有近264个有一定规模的节庆。其中,农事类节庆共有84项,占节庆总数31.82%;其次是商品经贸类节庆,全省共举办60项,占全年节庆总数的22.73%;文化艺术类节庆活动共23项,占节庆总数8.71%;饮食类节庆活动共15项,占节庆总数的5.68%;民俗类和康体类分别有37项和39项,占节庆总数14.02%和14.77%,宗教类节庆活动仅6项。[7]

表5‐1 浙江地区节庆活动数量

资料来源:戚能杰:《浙江节庆资源开发对策研究》,《经营管理者》2010年第2期。

浙江节庆经过长期的发展取得了一定的成就,根据中华民族文化促进会统计,浙江省获奖数量和获奖规格居全国前列,杭州、宁波在3个全国“最佳节庆城市奖”中占两席,杭州西湖博览会、浙江国际服装节获全国“节庆中华十佳奖”提名,杭州吴山庙会获全国“弘扬传统节日奖”提名,中国(象山)开渔节获最佳节庆组织奖,浙江鄞州梁祝爱情节获最佳主题活动奖;中国徐霞客开游节荣获第三届“节庆中华奖”2011年度综合大奖,成为中国百强节庆活动之一和中国人物类十大节庆活动之一;中囯囯际钱江(海宁)观潮节,至今已经连续举办了18届,成为中囯最佳旅游节庆活动品牌;中国余姚杨梅节被评为“中国改革开放三十年、影响中国节庆产业进程30节庆之一”“中国十大物品类节庆”和“全国十大果品节庆”。

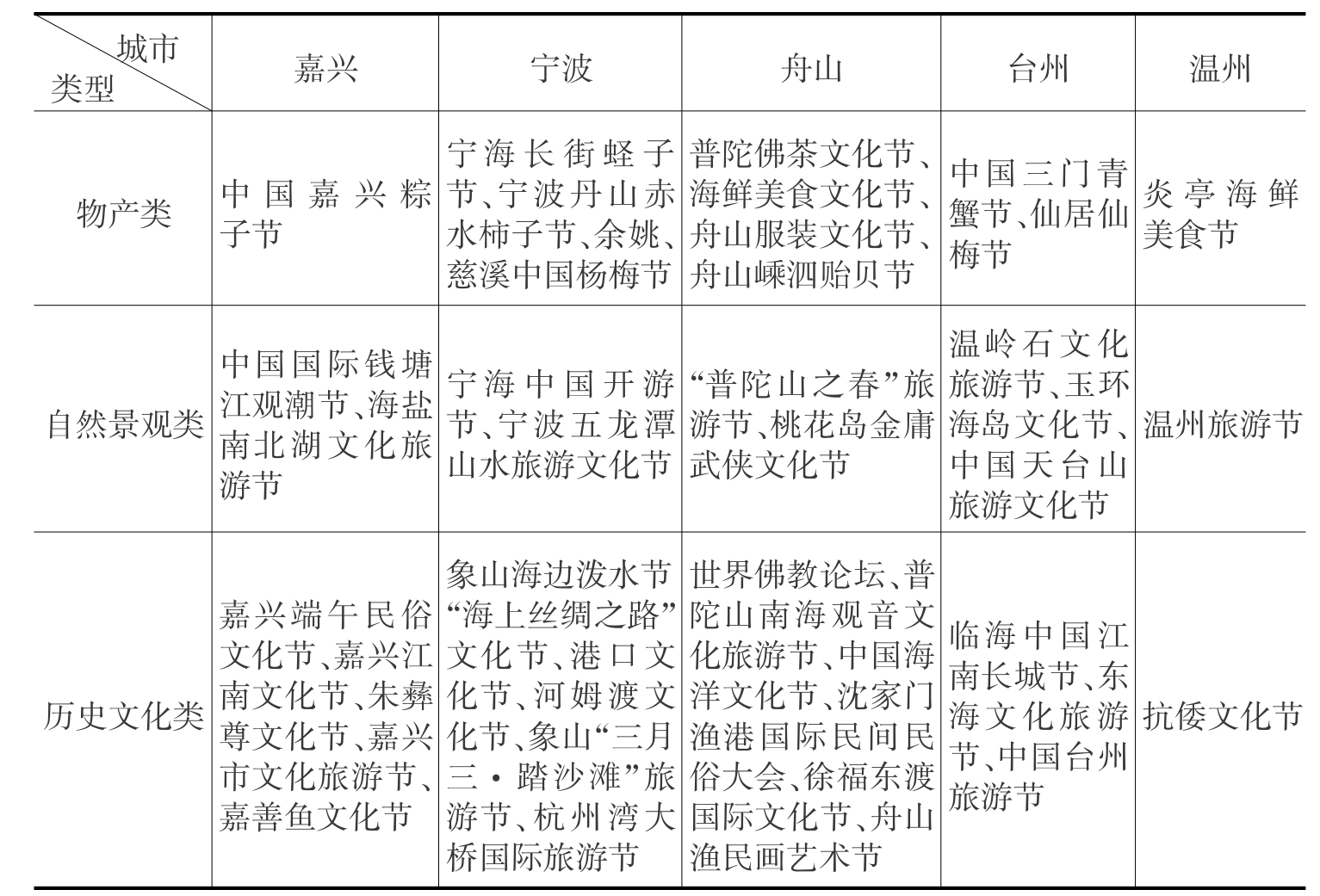

对于海洋节庆资源可以按资源的客体属性划分为物质性节庆资源和非物质性节庆资源;按资源的科学属性划分,可以分为自然类节庆资源、文化类资源、产业产品类节庆资源和服务类节庆资源。一般研究是按照海洋节庆创意主题依托将海洋节庆活动划分为:产品类、物产类、自然景观类、人文景观类、历史文化类、生产经营类、休闲娱乐类等七种类型。无论采用何种分类方法,最终的目标还是使分类标准简单、科学、系统,能够较全面地包含、容纳全部的海洋节庆资源状况。

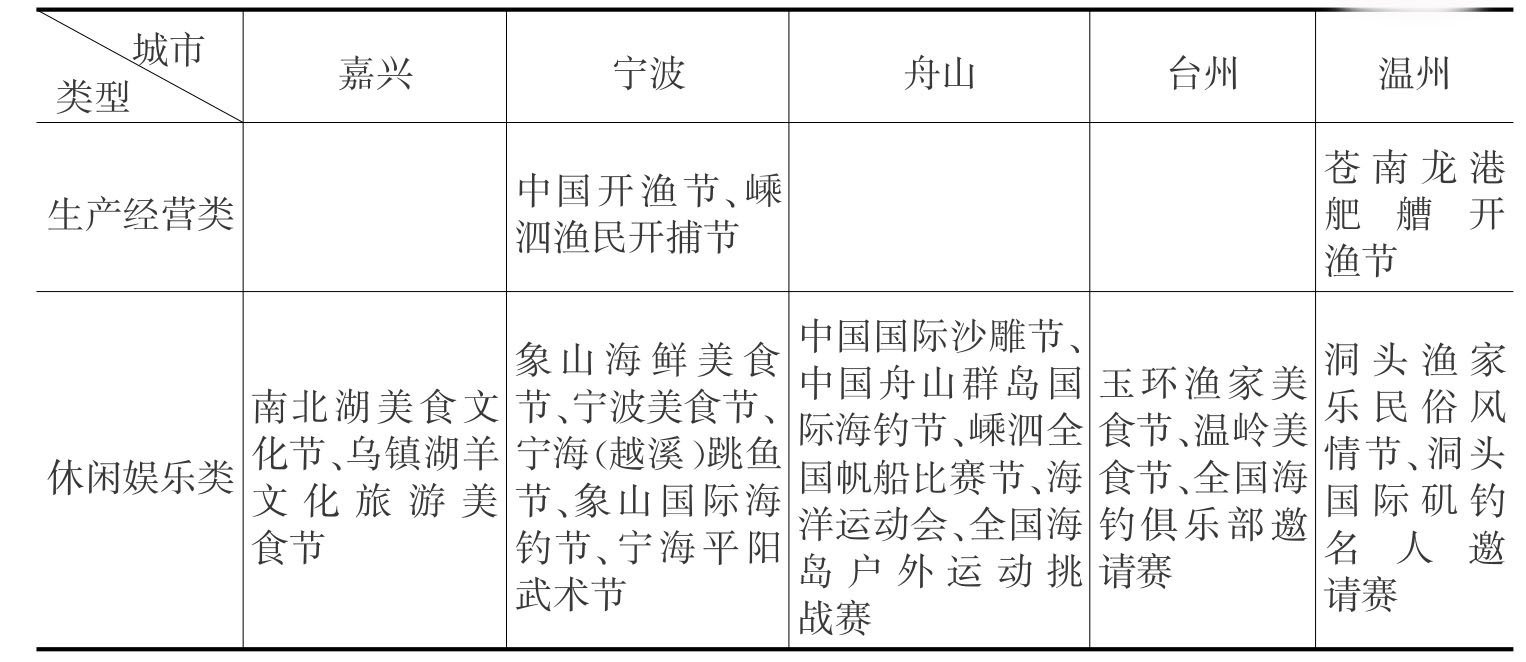

根据浙江省及各地海洋局、海洋与渔业局网以及实地调查走访资料统计,目前浙江省沿海区域涉海类的节庆已近60个(见表5‐2)。按照节庆主题内容划分为物产类、自然景观类、历史文化类、生产经营类和休闲娱乐类,其中嘉兴市约10个,宁波市约17个,舟山市约16个,台州市约11个,温州市约6个。这些涉海性的节庆活动中,以海宁国际观潮节、海盐南北湖文化旅游节、象山中国开渔节、宁海长街蛏子节、舟山中国海洋文化节、普陀山南海观音文化节、中国沙雕节、台州中国三门青蟹节、温州抗倭文化节等具有较大的影响力,对浙江沿海的涉海类节庆活动起着推动和引领作用。

表5‐2 浙江省沿海市区部分涉海节庆活动一览

续表

二、节庆文化产业发展模式

当前我国各地的节庆活动,主要有三种模式:政府主办、政府主办企业承办、企业主办。据有关调查统计显示,随机的300个节庆活动样本中,政府主办的占28.3%,民间或企业办的仅占15.8%,绝大部分是政企(或企业)联办,即所谓“政府搭台,企业唱戏”者占55.9%。[8]

(一)政府主办型

这种模式是指在每一项大型的节庆活动中,基本由市政府牵头,各个职责部门协同参与。省、市政府的大型活动办公室在其中起到了一个总体策划、总体协调、总体督促的作用。而大型节庆活动的每一项具体活动都有政府的职责部门或企业分别承担。

这种类型最大的问题就是如果政府的角色定位不准确,很大程度上就制约了节庆经济的发展,许多地方的节庆活动都被政府所左右,政府自导自演,很难对市场需求做出准确的判断,官办色彩太浓,同时又缺乏群众基础。群众从开幕到闭幕都很难成为主角,他们缺乏主人翁意识和参与热情,当然也没有属于“自己的节日”的那种亲近感和认同感。

(二)政府主办企业承办

从当前的节庆活动发展情况看,城市的大型节庆活动要达到完全市场化是不可能的。这里重要的是政企结合,也就是政府包括职能部门和企业分别承担不同的职能,做到职能部门能办的,综合部门不做,企业能办的,政府部门不做。政府适度、适时地参与组织,可以给节庆活动带来事半功倍的效果,但同时也预示着节庆举办主体的某种新变化。这就是由政府主办、行业协会等民间组织被动参与的官办运作机制,逐渐转变为民间组织主办、政府帮办、社会参与的市场化运作机制。这种新变化应当在政府的引导下,充分运用市场经济规律,把经济性节庆活动作为一种商品或品牌来经营;通过市场化的运作,节庆活动要积极凝聚包括企业、行业、民间组织等在内的一切力量来“办节”。

面对市场化运作,政府和企业都应当进行必要的角色转换,在市场经济条件下找准自己的准确定位。政府要淡化自己主办者、经营者的角色,转变为监督者和服务者的角色,同时企业或行业也要淡化自己参与者、协办者的角色,勇敢担当承办者和主办者的角色。需要强调的是,在这种角色互转的过程中,政府尤其必须把握好“帮办”的度,就是既不能不帮,也不能包办。政府的帮办作用主要体现为物色好、培养好节庆活动的组织者与指挥者,帮助他们解决各种矛盾,做好各方面的协调工作,不失时机地把他们推上前台,“扶上马,送一程”[9]。如宁波市象山县的“中国开渔节”,从第三届后,象山县政府和有关部门就把办节的主要精力花在牵线搭桥、搞好服务上,而不再去管那些管不了也管不好的事。“开渔节”通过采取提供注册商标,出售冠名权,媒体广告宣传,以知识产权的形式把一些主体活动推荐给企业等有效措施,使“开渔节”所需费用绝大部分由企业集资、广告赞助来解决,既节省了办节成本,又扩大了企业的影响力。

(三)企业主办

企业主办也可称为民办,是指城市的节庆活动,应该逐步地走向市场化。特别是一些专业性的节庆活动,应成立专业部门,或者是直接交给企业按照市场化的方式来运作,政府着重牵头、搭台、营造环境,从直接“办节”、“管节”的具体事务中摆脱出来,抓好重大节庆活动中宏观性、根本性、基础性的工作。总之,政府职能转换应以推进节庆文化资源的社会化运作为目标,侧重于市场化解决不了或解决不好的方面,致力于扶持文化资源以节庆形式传承和发展。如浙江舟山国际沙雕节从1999年开始举办,前三届由政府按传统的旅游节庆活动方式主办,创出了舟山沙雕品牌,抢占了国内沙雕艺术的制高点,但也牵制了大量人力、财力、物力。从2002年第四届开始,政府果断地将节庆交给市场,成立了国内首家专业从事沙雕节策划和沙雕设计、创作业务的舟山国际沙雕有限公司,具体负责沙雕节的策划和运作。公司积极探索国内外沙雕市场,以新的思路和举措实现了办节形式、规模和内容上的创新和发展。沙雕节开始走上“政府搭台,企业经营,社会参与”的新路,通过产业化运作增强“舟山沙雕”的生命力和竞争力,并带动创意策划、营销传播、礼品开发、文化中介等相关产业的发展,使舟山沙雕节(见图5‐1)在全国众多旅游节庆活动中脱颖而出,被国家旅游局列为重点推介旅游活动和浙江省名品旅游项目。[10]

图5‐1 浙江舟山朱家尖南沙沙雕

要让“节庆经济”名副其实,必须将由政府主办、行业协会等民间组织被动参与的官办运作机制,逐渐转变为民间组织主办、政府帮办、社会参与的市场化运作机制。充分运用市场经济规律,通过市场化的运作,积极凝聚包括企业、行业、民间组织等在内的一切力量来办节。把节庆作为一种商品或品牌来经营,把整个节庆活动作为一项庞大的系统工程,由市场来操作和运营。让“节庆经济”在市场经济条件下找准自己的准确定位,达到“以节养节、以节生财”的目的,真正使其成为地方经济发展的助推器。[11]

三、海洋节庆文化产业发展的问题

当前,中国的节庆活动越来越多,越来越频繁。虽然不少海洋节庆文化活动办得相当成功,但和其他类型的节庆活动一样也存在不少问题,这些问题不同程度地阻碍了海洋节庆文化产业化的健康发展。

(一)节庆活动繁多和节庆活动内容类同化

20世纪90年初期以来,节庆活动在全国各地得到了广泛的开展。中国几乎每个省市,甚至包括省市所属的地、县都分别推出了自己的节庆活动。2002年,研究者对沿海经济发达、节庆活动丰富多彩的广东、浙江、山东、江苏、辽宁五省所辖的全部75个以地级市为主的省辖市(其中含南京、宁波等几个副省级城市),以及浙江、山东、江苏三省的全部196个县(市)的节庆经济活动情况进行了专题调查。在被调查的75个省辖市中,62个城市有自己的经济性节庆,办节率为83%;在被调查的196个县(市)中,有145个县(市)定期举办经济性节庆,办节率为74%。仅2002年全部被调查的271个市、县共举办了265个经济性节庆,平均达到每个市、县有一个节庆,其中还有不少市、县是一地多节。如在南京市所属的11区2县中,2002年就举办了诸如国际梅花节、灵谷桂花节、江心洲葡萄节、雨花石艺术节等33个节庆。[12]从分布上几乎达到了每个县都有节庆活动举办,有部分地区甚至是每个镇都有一个节庆活动,并形成了一地多节的名副其实的“节庆经济”。

例如,我国沿海的开渔节、谢海节、祭海节等在辽宁、山东、江苏、浙江、福建、广东和广西等省份都有相同或类似的节庆,如大连有渔人节;山东有荣城开洋谢洋节、即墨渔民开洋节、寿光羊口祭海节;江苏有盐城中国黄海国际开渔节;浙江有象山中国开渔节、石浦开洋节、岱山海洋文化节、苍南龙港舥艚开渔节;福建有长乐郑和开洋节;广东有中国南海(阳江)开渔节、电白博贺港开渔节等,如此繁多的开洋节、谢海节、开渔节等在内容和形式上均大同小异,无一例外地成为“文化搭台、经济唱戏”的“节庆风”。

当前一些节庆活动过于追求节庆品牌化效应,在没有文化基础托底情况下盲目跟风、急功近利,忽略了节庆要围绕当地的文化、资源、产业来办的根本原则,科学办节的指导思想在实践过程中演变成无文化之本的凭空造节和无端渲染,从而损害了节庆活动的生命力。[13]除去某些以地方自然、人文历史等为名义的节庆外,“节庆风”还存在着节庆的物化现象。如产西瓜的地方有“西瓜节”,产樱桃的地方有“樱桃节”,产板栗的地方有“板栗节”,还有所谓的葡萄节、豆腐节、桐花节、桃花节、槐花节、民歌节、龙舟节、瀑布节等,至于冠以各种名字的××文化节、××艺术节、××美食节、××文化旅游节,更是数不胜数。总之,能与自己这方水土、文化等特色挂上钩、沾上边的,都有可能被打上节庆的招牌。例如,2004年河南省贫困县淮阳举全县之力,投入数亿元举办了第一届中华姓氏文化节。两年后,当淮阳将举办姓氏文化节再次列入政府工作报告时,引起强烈争议。最终,在举办两届后,这项被认为能带领淮阳实现经济、文化腾飞的节庆,至今没有再举办。虽然姓氏文化节给当地带来一定的影响,但“资金的财政支出”与“国家级贫困县”两者引起强烈反差,使姓氏文化节成了节庆泛滥的牺牲品。[14]多数节庆想要吸引投资者、旅游者到本地来,带动当地的经济发展,是无可厚非的。但如果超越本身经济发展状况,不顾民生,就舍本逐末了。

(二)节庆活动形式固定模式化

据中华文化促进会、节庆中华协作体的不完全统计,目前国内形形色色的节庆活动有1万多个,其中一部分为传统文化节庆,但更多的是名目纷繁的现代节庆。节庆活动成为地方政府在扩大区域影响、树立城市(地方)品牌的一个重要抓手,用所谓“政府搭台、企业唱戏”的模式带动一系列的区域产业联动效应。但也有不少节庆活动,为了迎合少数人的喜好而变得不伦不类,没有很好地整合区域文化资源,传统节庆变味与文化内涵缺失,单薄的活动内容发挥不了带动辐射作用而难以为继。

虽然不少海洋节庆活动能取得长远且显著的效益,但也有不少比较“短视”的各类海洋节庆,这些节庆活动千篇一律地借“文化”之名搭建华丽“舞台”,幕前锣鼓声声促发展,落下帷幕后只是兴奋地盘点,文化节上共签订投资合同多少个,总金额达多少亿元,利用外资多少万美元?如此“政绩”背后,却并没有实现地方经济的真正振兴,办节的时候确实热闹了一阵子,节后却冷冷清清,群众反应也是平平淡淡。节庆经济的初衷无非是借文化之名,成发展之实,有些办得不成功的节庆,更多的是急功近利,并没有多少东西能渗透到人的精神领域,因而失去了作为节庆的“灵魂”。当前有些节庆盲目攀比节庆活动的外在形式,对于真正的主体活动内容缺乏应有的重视,没有实质性的东西。不少节庆活动不但没有为当地带来应有的经济、文化、社会等影响,而且已经成为一些地方沉重的包袱。从长远来看,只有采用市场化的运作模式才是我国节庆品牌化发展的终极模式。[15]

(三)节庆活动运作政府化

目前,各类民族传统节日和现代节庆活动中,多数仍带有浓重的政府色彩,真正的市场化运行机制没有形成,经济效益成为节庆活动成功与否的唯一标准。几乎每一个节庆活动中,都可以见到某某领导主持、某某领导讲话、某某领导会见来宾,节庆成为政府行为的翻版,并没有实现节庆文化产业的市场化运作。一些新办节庆活动之所以难以为继的一个重要原因就在于依赖于政府投入和行政支撑,设计、规划、组织、运作、人力、物力、财力大都由当地政府负责或承担,且以种种方式将任务或负担硬性摊派给部门、企业和个人,文化企事业单位和文化工作者的积极性尚未调动起来,没有赢得民间资源特别是民间人才和民间资金应有的参与和聚集。

因此改变节庆活动运作的政府化,首先,节庆组织要以企业为主体,企业在市场中运作,具有自主性,有利于节庆活动的灵活发展。其次,节庆项目的策划要以市场为导向,节庆活动的策划应该建立在市场分析的基础上,才会是面向大众的节庆。再次,吸收和引导民间力量参与节庆活动的主办。现在许多节庆都是地方政府举办与主导,民间较少甚至没有文化组织参与决策,民间力量很难成为节庆主体。让民间组织更多地参与其中,政府成为支持者与协力者,这样的节庆才能持久长远。因为民间社会更知道自己需要什么,民间力量也更贴近百姓生活,更容易从百姓生活中得到文化源泉。

市场经济是一种政府职能重点转向管理、服务、监督,民间力量全面勃兴的经济形式。在市场经济条件下,由政府承担经营节庆文化产业的全部职能是不适宜的,更多的职能要分解给文化经营企业、文化市场和社会,这也是凝聚节庆文化产业创新人才、解决庞大的办节资金投入的最佳途径。[16]

(四)节庆文化活动的功利化

当前,节庆文化作为吸引旅游者和投资者的手段已逐渐商业化,过于强调节庆文化产业的经济功能,忽视其文化功能。节庆文化产业同一般产业一样,都以市场机制和竞争机制为基础,努力实现最佳的经济效益。但发展文化产业毕竟不同于满足人们物质需要的经济产业,在一定时候既要适应市场经济发展的要求,坚持应有的经济效益,又要更好地发挥节庆文化对社会发展、文化繁荣等起到一定的促进作用,这是节庆文化产业发展的“二重性”要求。

总体看来,当前大多数海洋节庆活动仍集中在对经济效益的最大化开发之上,较多地体现在经贸、娱乐休闲、消费等领域,更多地注重现代节庆活动经济层面的显性功能,涉足其中的相关研究也以经济学者、营销专家和政府主管领导为主。文化层面的观照要么成为旅游产品的附庸,要么成为发展经济的手段,大都是以节庆主办方的视角做出的经验总结和具体建议,作为一种工作报告的参照,对深层次的海洋节庆文化缺少系统、全面的思考和专业化、指导性的探讨。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。