四、科学研究模型的发展:从线性模型到扩展性模型和象限模型

1.传统的科学研究的线性模型:基础研究引起应用研究

关于科学与技术的关系的认识,反映在基础研究与应用研究的关系上,一种广为流行的观点就是认为技术产生于科学,技术是科学应用或应用科学,基础研究引起应用研究与技术开发研究。以美国科学研究发展局主任V·布什于1945年发表的著名的研究报告《科学——没有止境的前沿》为代表。

在V·布什对基础研究的概念及其与应用研究的关系的论述中,有三个重要思想:

①基础研究导致新知识,这些知识可以应用于实用的目的。“向疾病作斗争的进展依赖于新科学知识的涌现。新产品、新工业、更多的工作机会要求继续增加有关自然规律的知识和把这些知识应用于实用的目的。同样,我们防止侵略也需要新知识以便能研制新的、更好的武器。这些必需的新知识只有通过基础研究(basic research)(25)才能获得。”(26)

“基础研究导致新知识。它提供科学资本。它创造储备,知识的实际应用必须从中提取。新产品和新工艺过程显得很不成熟,它们是建立在新的原理和新的概念之上的,而新原理和新概念本身又是通过最纯粹的科学领域里的研究而艰苦地发展的。”(27)

②基础研究和应用研究是截然不同的。“进行基础研究并不考虑实用的目的。它产生的是普遍的知识和对自然及其规律的理解。这种普遍的知识提供了解答大量重要实际问题的方法,但是它并不能给出任何一个问题的完全具体的答案。提供这种圆满的答案是应用研究的职责。从事基础研究的科学家对他的工作的实际应用可能完全没有兴趣,但是,如果基础研究长期被忽视,工业研制的更大进展最终将停止。”(28)

③基础研究是技术进步的源泉。“今天,基础研究是技术进步的先行官(pacemaker),这一点比以往任何时候都更确实。19世纪,美国人在机械方面的独创性大大地发展了工艺技术,这种独创性主要建立在欧洲科学家的基础科学发现之上。”(29)

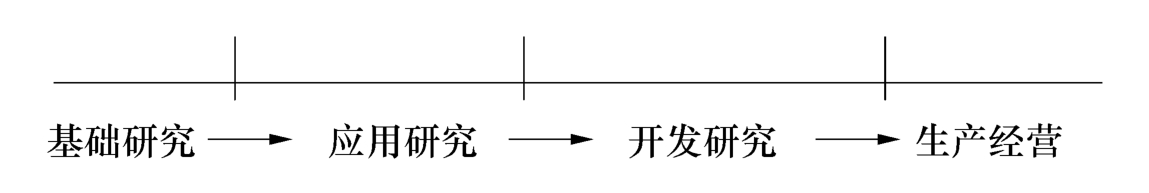

V·布什的论述中包含着日后被广为接受的科学研究的线性模型(linear model)。这种模型认定基础研究在技术发展之先,是技术发展之源泉;科学研究是从基础研究向应用研究延伸的过程。具体地说,就是创新开始于没有任何实用目的的基础研究,基础研究的发现会打开广阔的应用机会,通过应用研究、试验开发、设计、生产和营销,这些由基础研究带来的应用机会变成了创新。在这个模型中,如果没有基础研究,这个创新链条的其余部分也就不可能存在。由于这个模型强调的是信息从基础研究流向应用研究,再到技术开发,最终成功地走向市场的单向流动,而忽略了相反方向的反馈,因此称为线性模型(图14-1);又由于这个模型设定新技术的产生是由基础研究、应用研究、开发、生产与销售等一系列连续的、互不重叠的阶段组成,这一系列连续阶段被比喻成一个管道(pipeline),因此又称为管道模型;再由于这个模型设定这些不同的阶段是相继产生的,每个后续阶段都依赖于前一个阶段,因此又称为相续模型(sequential model)。

图14-1 科学研究的线性模型

V·布什的模型即“科学→技术”的模式,突出了作为序列起点的基础研究的重要性,反映了科学对技术的推动作用。20世纪30年代I·J·居里夫妇发现人工放射性和O·哈恩等科学家发现铀核裂变,为核裂变链式反应的实现提供了条件。由此,美国于1942年首次实现了人工控制的核链式反应,开创了原子能时代。因此,V·布什提出的基础科学及其在技术进步中作用的观点在第二次世界大战后受到科学组织和政策部门的高度重视,甚至直到20世纪后期,还制约着人们对基础研究与应用研究及其关系的理解。

1953年出任英国科学工作者学会主席的著名物理学家P·M·S·布莱克特更具体地表述了这个模型。他说:“用一个精简的公式来表示,成功的技术创新可以设想为由下列相关的步骤序列组成:纯科学、应用科学、发明、开发、构造样品、生产、市场销售与赢利。”(30)受这一模式影响,美国国家科学基金会在早期的一份报告中,把基础科学到技术的过程称为“技术程式”(technological sequence),“技术程式”由基础研究、应用研究及开发研究等相继构成,并定义了基础研究、应用研究和开发研究的含义:

基础研究影响着实际应用的过程,能避免无谓的劳动,使应用科学家和工程师们能快速、高效、经济地实现其目标。基础研究完全是指向对自然界及其规律更完整的认识,揭示未知世界,扩大可能的王国。

应用研究着重考虑已有知识的加工和运用,其目标是将可能变成现实,论证科学或工程上发展的可行性,探索通向实际应用的合适途径与方法。

开发研究是技术程式的最后阶段,是将研究发现最终转变成实用的材料、装备、系统、方法、工艺……的阶段。

后来通行的以OECD《弗拉斯卡蒂手册》(Frascati Manual)(31)定义为标准的基础研究、应用研究和开发研究三类分类法,即来源于美国国家科学基金会的这一最早的分类。

与这个模式相适应的是科学技术发展战略侧重于基础科学的投资而忽视技术开发的风险投资。因此,V·布什的模式所产生的极其广泛的影响,不仅出版的权威辞典对基础研究和应用研究的定义都与它基本相同,而且深刻地影响了美国制定科技政策的战略目标。V·布什的报告被两代科学家和科学政策分析人士视为美国与科学之间的“社会契约”(social contract)的基石。契约承诺提高联邦政府对学院科学(university‐based research)的支持,并在决定使用资金的方式和方向上赋予科学家相当大的自主权,以便取得能转化为新技术和提高经济、社会和人民健康的研究成果。事实正是如此,从苏联卫星上天到美国人登上月球,美国联邦政府对基础科学的资助差不多增长了5倍。

V·布什关于基础研究对技术进步的意义的论述,在说明技术创新的实际源泉方面过于狭隘。其根本缺陷是:它认定科学与技术之间的流动一律是单向地从科学发现流到技术创新。也就是说,科学是技术的外因,而连接两者间的路径不是复杂、曲折的。

技术不能简单地被视为科学的应用。实际上,技术的历史较之于科学要悠久得多。在科学家开始着手积累可以用来改造和控制自然的知识之前,技术就出现很久了。石器制造这种已知的最早的技术,在矿物学或地质学出现之前就已繁荣兴盛了200多万年。在石器向金属过渡的阶段(金属器加工的最早证据已可追溯到约公元前6000年),最早的金属制造者们也以同样的方式,凭经验得出了可以生产他们想要的铜或青铜的配方。直到18世纪后期,人们才有可能用化学解释简单的冶金过程。近代科学的出现并没有使人们停止基本属于技术性的尝试。人们继续取得不必汲取理论知识就能获得的技术成功。在英国工业革命时期发明的许多机器与今天的科学一点也沾不上边。处于19世纪经济增长中心的纺织业,并非应用科学理论的结果。J·凯伊、R·阿克莱特、J·哈格里夫斯和S·克朗普顿等人的发明,对提高纺织工业产品的质量和产量都至关重要,但他们的成功更应归功以往工匠的手艺的积累。只是到了19世纪后半叶,科学才对工业产生实质性的影响。有机化学的发展使得大规模的综合整染工艺成为可能。对电与磁的性质的研究为电灯、电力和交通业奠定了基础。20世纪又出现了建立在科学基础上的技术的大发展。尽管有新科学理论和资料的涌现,现代技术并不是简单地、按部就班地把科学应用于实践中。在现代工业生产中,科学与技术是平等的伙伴关系,各自对与它们相关的产业的成功作出相应的贡献(32)。

1986年,美国经济学家S·J·克莱因和N·R·罗森伯格在发表的经典论文“对创新的总体看法”中对科学研究的线性模型作出了精当的批评:第一,没有反馈路径,既没有来自发展过程中的反馈,也没有来自市场的反馈,而反馈对创新是基本的;第二,创新过程的中心是设计而不是科学,某种形式的设计对启动技术创新是基本的,重新设计对于根本性成功是必需的;第三,设计和检验新产品的过程常常产生研究——真正的科学,科学的进展往往依靠技术产品和技术工艺,而且创新需要的知识并不只是最新的科学知识进展;第四,忽视了创新的学习过程,当科学不存在时,甚至完全缺乏时,仍然能产生出重要的创新和无数虽然微小但是累积起来却具有重要意义的进化过程。这表明创新是一个通过积累经验的学习过程(33)。S·J·克莱因和N·R·罗森伯格由此提出了创新的链式模型(chain‐linked model),成为广为引用的模型。

2.科学研究的扩展性模型

早在1951年,美国国家科学委员会首任主席J·考南特在其任职的首次年度报告中,就提出基础研究与应用研究之间没有明确界限,应放弃“基础研究”和“应用研究”这两个术语的传统定义,把基础研究理解为是在科学领域中寻求扩展知识的所有研究。他将V·布什提出的“不考虑实用目标”的基础研究称为“自由性研究(uncommitted research)”,指出基础研究中还应该包括涉及应用,但又不等同于应用研究的“计划性研究(programmatic research)”。“因为,在以某一特定目标为目的的研究计划和对人类未知的广阔领域的自由探索之间,存在着相当明显的不同。”(34)

1964年,美国国家科学基金会主席A·T·沃特曼进一步把“计划性研究”明确为是“任务导向(mission‐oriented)”基础研究,指出这种研究的目的在于帮助解决一些实际问题,它与应用研究不同,在这种研究中,研究者不受具体实用目标的约束,仍可以按自己设计的方案进行研究;它也有别于“自由的”基础研究;因为资助机构拥有研究成果的使用权和支配权。这样,基础研究可以被细分为“自由”研究与“任务导向”研究,前者具体研究方向的选择可能完全受控于内在的科学特质,后者则主要因其结果被期望有直接的、可预见的实用价值而获得资助(35)。

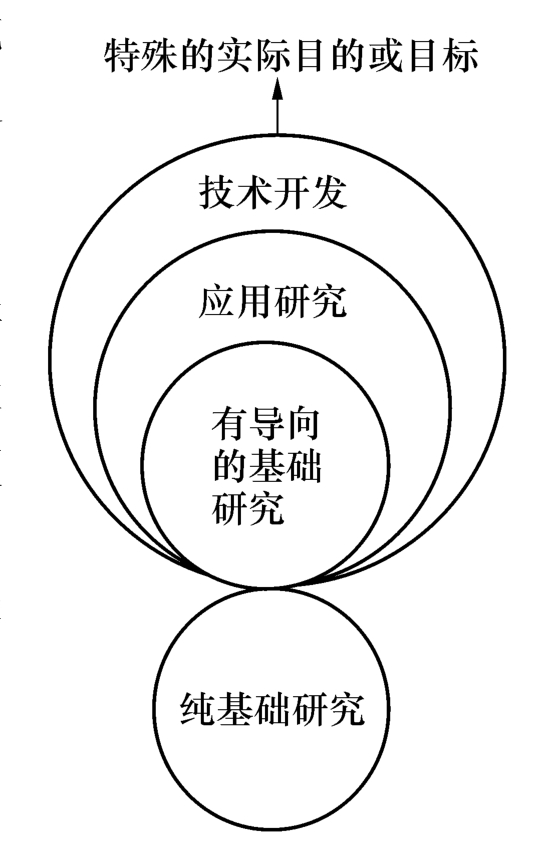

1970年,联合国经济合作与发展组织在修改1963年由英国科学决策家C·弗里曼起草的《弗拉斯卡蒂手册》时,将基础研究定义为:“为获得新的科学技术知识和认识而进行的基本探索,……最初的目标不指向某一方面的实际目的”,把应用研究定义为“为获得新的科学或技术知识而进行的基本探索,……在一开始就直接面向特殊的实际目的或目标”(36)。基础研究又分为纯基础研究与有导向的基础研究。纯基础研究的课题由科学家自己自由地决定,而有导向的基础研究则由雇用科学家的组织按特殊的实际目的或目标来决定。与A·T·沃特曼的看法不同,他们把“任务导向”研究看成是应用研究的一部分,把应用研究看成是技术开发的一部分,把基础研究看成是支撑整个研究大厦的根基(37)。这就是科学研究的扩展性模型(图14-2)。该模型将含有实用成分的所有研究看作是相关基础研究的相互包含的扩展关系,而不是相互依赖的前后推动关系。由此图看出,切点描述了基础研究与应用研究和技术开发之间的双向促进作用。

图14-2 科学研究的扩展性模型

3.科学研究的象限模型

1997年,D·E·斯托克斯在《巴斯德象限——基础科学与技术创新》一书中进一步提出了与V·布什的线性模型有根本区别的象限模型(38)。如果用平面直角坐标系的两坐标轴分别表示研究的动机(好奇心驱动型还是应用驱动型)和知识的性质(是否具有基础性和原理性),那么就会在最常见的研究类型或象限——玻尔象限(第二象限,代表好奇心驱动型纯基础研究)和爱迪生象限(第四象限,代表为了实用目标的应用研究)之外,出现一种新的类型——巴斯德象限(第一象限,代表由解决应用问题而产生的基础研究),如表14-1所示。

表14-1 科学研究的象限模型

具体说来,处于第二象限的是由求知欲引导而不考虑实用目标的“纯基础研究”,称为玻尔象限,因为以N·H·D·玻尔为代表的原子物理学家对原子结构的探求,极为明显地代表了一种纯粹的求知的研究类型。量子理论在20世纪30年代以来的一系列应用研究中所取得的辉煌成就充分显示了纯基础研究的巨大潜力。这一类型研究反映了自然哲学家的纯研究思想,构成了19世纪德国人的和20世纪美国人的纯科学,包括布什的“基础研究”概念。

处于第四象限的是由应用目的引导而不寻求科学解释的研究,称为爱迪生象限。被誉为“有史以来最伟大的发明家”的T·A·爱迪生率领他的助手们在新泽西州的门罗公园——美国的第一个工业实验室中工作,一往无前地从事具有商业性利润的电照明研究,而不去追究所发明的东西的更深层次的科学意义。这个象限相当于布什的应用研究类型。

处于第一象限的是既寻求扩展知识又考虑实用目标的基础研究,称为巴斯德象限。之所以称为巴斯德象限,是由于被誉为“工业微生物之父”的L·巴斯德在微生物研究的许多前沿性基础工作的动力是为了解决治病救人的实际难题。如他开发处理牛奶的“巴氏灭菌法”工艺的实验,通过培养菌株使病人产生免疫力的实验等,都属于这种由应用引起的基础研究。通过对应用性为目的的研究,不但解决了实际问题,而且充实了基础理论范畴的内容。在此,已无法将基础研究与应用研究完全清晰地区分开,也不符合传统的将基础研究与应用研究只能两者择一的观点。巴斯德的实例并不是惟一的。在英吉利海峡的另一侧,加强工业的目的和帝国的需要产生了开尔文物理学;在莱茵河对岸,德国有机化学家们在基础研究方面的工作奠定了德国染料工业、制药工业和塑料工业的基础;在美国,I·朗缪尔因表面物理的研究,解决了早期电子工业中所产生的零件表面的物理化学问题,而荣获1932年诺贝尔化学奖。在L·巴斯德之后的世纪里,每一个科学领域的进步都或多或少地源于实际应用的考虑。

处于第三象限的既不是由认识目的引导的研究,也不是由应用目的激发的研究。它包含那种系统地探索特殊现象的研究,既不考虑一般的解释目的,也不考虑其结果会有什么实际应用。这种研究可能是由研究人员对某种事物的好奇心驱使的,正如在玻尔象限中的研究是由科学家对更一般的事物的好奇心驱使一样,如鸟类观察家皮特森关于北美鸟类、昆虫标记和发病率的高度系统化的研究,就属于这种研究。我们将这个象限称为皮特森象限,虽然这是一个极其有限的实例。这一类型研究的主要目的在于整理经验,它可能是玻尔象限研究的重要先驱,也可能是爱迪生象限研究的重要先驱。

在科学研究的象限模型中,每一个象限都不是相互隔绝的,而是存在着复杂的双向关系。从而,科学与技术的联系在各自沿着自己的轨道前进中发生各种各样的联系。基础研究与应用研究并不截然分离。基础研究并不是发生在纯粹的象牙塔中,基础研究的实际环境对研究的方向和问题起着反馈作用。当代科学技术发展本身的特点之一,恰恰在于基础研究与应用研究的内在关联与相互作用。人们经常发现,在纯粹的基础理论研究中会出现令人惊异的应用上的特征,相反地,在应用研究的范围内则发生了理论上的突破。值得注意的是,如今基础研究与应用研究之间的交叉渗透的趋势越来越强,由应用引发的有导向的基础研究,越来越位于主导地位。由此,人们必然引申出这样一种新的科学技术政策导向:重视巴斯德象限,即对应用背景引发的基础研究从政策、项目组织和社会评价上予以重视,建立科学和社会之间的新的联系。

科学研究的象限模型表明,纯粹科学与应用科学的区别,科学与技术的区别,如果出自某种概念上的考虑是可以进行区分的,并且也是重要的,但是就科学的社会应用来说,这种区分正在模糊化,并逐渐失去其意义。正如美国科学家N·列维特所言:“在无数场合,纯粹科学,出自最无功利性的好奇心的纯粹科学,以让它的发现者吃惊的程度,很快被征召服务于重要的、立竿见影的、非常有用的技术。”(39)

【注释】

(1)吴大猷:《吴大猷科学哲学文集》,社会科学文献出版社1996年版,第326页。

(2)于光远:“知识、科学技术与经济”,载《知识经济专家谈》,经济科学出版社1998年版,第9页。

(3)《马克思恩格斯全集》第44卷,人民出版社2001年版,第429页。

(4)《马克思恩格斯全集》第3卷,人民出版社2002年版,第273页。

(5)《马克思恩格斯全集》第3卷,人民出版社2002年版,第274页。

(6)Stephen Toulmin.Foresight and Understanding.Ind :Indiana University Press,1961,p.38.

(7)马丁·海德格尔:《存在与时间》,生活·读书·新知三联书店2006年版,第14页。

(8)同上书,第168页。

(9)《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1995年版,第80页。

(10)同上书,第142页。

(11)《马克思恩格斯全集》第2卷,人民出版社1957年版,第191页。

(12)《马克思恩格斯全集》第44卷,人民出版社2001年版,第429页。

(13)亚里士多德:《尼各马可伦理学》,商务印书馆2003年版,第170页。

(14)同上书,第172页。

(15)同上书,第171页。

(16)F·拉普:《技术科学的思维结构》,吉林人民出版社1988年版,第128页。

(17)欧内斯特·内格尔:《科学的结构》,上海译文出版社2002年版,第4页。

(18)H·A·西蒙:《关于人为事物的科学》,解放军出版社1985年版,第135页。

(19)M·波兰尼:《波兰尼讲演集》,台湾联经出版社1985年版,第5~6页。

(20)M·波兰尼认为,人们曾经误以为是全部知识的言传知识只不过是露出水面的冰山之顶,水面之下还潜埋着宏大的深层意识活动群——意会认识系统。

(21)约翰·齐曼:《真科学——它是什么,它指什么》,上海科技教育出版社2002年版,第95页。

(22)罗伯特·金·默顿:《十七世纪英格兰的科学、技术与社会》,商务印书馆2000年版,第203页。

(23)《马克思恩格斯选集》第4卷,人民出版社1995年版,第731~732页。

(24)W·C·丹皮尔:《科学史及其与哲学和宗教的关系》,商务印书馆1975年版,第284页。

(25)“基础研究”的概念来源于19世纪开始的“纯科学”概念。自19世纪30年代,随着科学在大学中的体制化,科学是为自身目的而发展的思想即纯科学的理想,在科学共同体中被普遍接受。在这里,布什以“基础科学”代替“纯科学”,反映了科学共同体的这一理想。

(26)V·布什:《科学——没有止境的前沿:关于战后科学研究计划提交给总统的报告》,商务印书馆2004年版,第44页。

(27)同上书,第64页。

(28)V·布什:《科学——没有止境的前沿:关于战后科学研究计划提交给总统的报告》,商务印书馆2004年版,第63页。

(29)同上书,第64页。

(30)S.Richards.Philosophy and Sociology of Science.Basil Blackwell,1985,p.126.

(31)这份手册被冠以“弗拉斯卡蒂”,是因为同意印发第一期手册的会议于1963年在意大利的弗拉斯卡蒂小镇举行的。

(32)乔治·巴萨拉:《技术发展简史》,复旦大学出版社2000年版,第29~30页。

(33)S.J.Kline and N.R.Rosenberg.An Overview of Innovation,in R.Landon and N.Rosenberg(eds.),The Positive Sum Strategy,Harnessing Technology for Economics Growth,Washington DC :National Academy Press,1986,p.287~289.

(34)National Science Foundation.First Annual Report,1950-1951.Washington :Government Printing Office,1951,p.ⅧEmphasis added.

(35)Alan T.Waterman.The Changing Environment of Science.Science,Vol.147 (January 1,1965),p.15.

(36)Frascati Manual,1970,p.13~15.

(37)Ibid.,p.15.

(38)Donald E.Stokes.Pasteur摧s Quadrant—Basic Science and Technologial Innovation,The Brookings Institution,1997.

(39)诺曼·列维特:《被困的普罗米修斯》,南京大学出版社2003年版,第30页。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。