中国当代艺术思想图景中的人神向度(1)

查常平

摘要:本文在提出了世界图景逻辑的七个关系向度后,认为人与神(指“超越者”或“终极实在”)的关系,在逻辑上可以分为对立(分离)、并立、合一之三重关系。文章初步讨论了20世纪90年代以来中国当代艺术中大量出现“泼皮”、“傻笑”、“无聊”、“宣泄”、“愤怒”的图式的原因,并以岛子的“圣水墨”、高氏兄弟的创作转向、钱筑生的版画、王鲁的《圣经》油画、丁方的创作犹疑、朱久洋的“浪卷图”为个案,分析了其中所透露出的人神关系中的并立、合一之具体内容,由此展开了中国当代艺术的思想图景中人神向度的雏形表达。文章最后认为:在中国的基督徒艺术家应当将个人的灵性生命与艺术创作之文化生命内在地关联起来,深入吸收个人性的、历史性的现代艺术观念语言,以便拓展中国当代艺术的超越性的空间,深度开启其观念之维中的精神性。

关键词:艺术思想图景 人神向度 当代艺术 基督徒艺术家

作者简介:查常平(1966—),男,博士,四川大学道教与宗教文化研究所基督教研究中心副教授,《人文艺术》论丛主编,主要从事逻辑历史学、圣经神学、艺术评论研究。

在当代艺术的思想图景中,最需要关注的是人神关系中个人与超越者或终极实在(the‐ultimate reality)的关系。这不仅因为在整体上相关方面的作品相对较少,而且因为在汉语思想的文化传统中始终缺乏对于本真的超越者本身的信仰寻求。新儒家所说的内在心性的超越,不过是源于个人的内在性之高度的一种极致表述,在根本上没有对于超越性本身的领受。“超越意味着:超越者对于被超越者的有限性的包容,超越者应允被超越者以更大的空间,超越者越过被超越者的差别性,将自己同被超越者相关为差别性的相关对象。在这种相关对象中,超越者和被超越者互为中介。所以,超越不意味着超越者和被超越者的互相敉平而是彼此凸显在对方中;彼此的差别性,并不因为超越而丧失了而是在相关性中绝对地被保留。”(2)这种本真超越性思想传统的匮乏,无论在儒家还是道家乃至在隋唐之后日益俗世化的佛教那里都不例外。既然对于个人而言人的生存离不开对超越者本身的信仰,既然对于世界而言人的生存活动不能没有对于世界之上的终极实在的追寻,那么,当作为终极实在之“神”从人的语言世界中隐匿(“神”从人的世界中隐匿之表征)后,人就会选择非终极性的实在来代替终极性的实在,并将这种非终极性的实在具体化到除了人言关系(个人与语言的关系)外的人与世界的其他关系中,即具体化到人时关系(个人与时间的关系)、人我关系(个人与自身的关系)、人物关系(个人与物质自然的关系、个人与自然生命的关系、个人与肉体生命的关系)、人人关系(个人与他人的关系)、人史关系(个人与历史的关系)中,最后甚至把世界之物或世界中的存在者(基督教称其为受造物)当作世界之上的存在来崇拜,在人神关系(个人与上帝的关系)中塑造自我膜拜的偶像。

按照这样的世界图景逻辑,人人关系中最具有事实性的存在者乃是运行于人的社会生活中的权力。这就是为什么中国当代艺术三十年(3)来一直以反抗前三十年的革命权力话语为历史主题的原因,也是为什么中国当代艺术的灵性维度在艰难跋涉中姗姗来迟的理由。前者有20世纪80年代滥觞的伤痕美术、“八五美术新潮”与90年代的政治波普、玩世写实、新生代、卡通一代及至今天的“新卡通一代”为证;后者依据丁方的犹疑、高氏兄弟的踯躅徘徊、王鲁的边缘性执著、吕楠的乡村基督教纪实摄影、钱筑生的版画、岛子的“圣水墨”、朱久洋的“浪卷图”之类现象。由于我们生活在一个由权力主导社会生活的前现代政治时代走向由资本主导社会生活的现代经济时代,由于我们这个俗世化的经济时代的价值体系建立在物质主义与肉身主义的价值体系基础上,中国当代艺术界盛行犬儒哲学(方力钧的光头《雕塑》(2005)就是对此观念的揭示)也就在所难免,以单纯颂扬个人生命中的灵性为内容的作品(或曰精神化艺术)实在是很难生长出来,更缺乏以承受纯粹神圣之灵在(或曰“圣灵”)的艺术创作,尽管当代艺术始终离不开对于人的精神性存在(或曰“人之灵在”)(4)的向往。

1.人与神的对立关系

世界图景中的人神向度,意味着人的存在始终同一位超越性的存在者相关,意味着人只有在和自己绝对差别的对象中才能真正地确定自己的身份,使自己成为独立的主体生命、个体生命与我体生命的存在者(5)。人活在自己与那位“绝对他者”的张力之中。基于这种向度,人与神(指“超越者”或“终极实在”)的关系,在逻辑上无非分为对立(分离)、并立、合一(人的神化与神的人化)之三重关系。所谓人与神的对立,指人在自己的思想体系里否定任何作为超越性的存在者本身所具有的存在性,否定神本身的存在(无神论为其代表);或者指以希腊神话为代表的古代神话中诸神对于人之存在的否定。事实上,这种否定行动,在逻辑上始终无法摆脱如下的悖论,即否定者必须在承认对象存在的同时才能否定对象的存在。如果神或人作为对象在此根本就不存在,那么,人神关系中的人或神就丧失了要作为被否定的对象;如果人对于神的否定仅仅是对客观上的虚无的否定或者主观上的观念的否定(6)(即使如此,也有必要先预设其存在),那么,人神关系中的人与神就不再有任何必然的关联。人在同神丧失了绝对的关联之后,人只是封闭地存在于自我设想的世界之中。他仅仅同世界之中的包括自然、自我、社会(他人)、历史、时间、语言这些存在者打交道。人在这种同世界之物的存在的交往中必然日益使自己世界化,进而使自己生成为纯粹世界性的存在者,一个以物质主义的眼光看待世界、以肉身主义规定自我的存在者。这样的文化的重要特征,就是否定形上、艺术、宗教之类精神样式对于人生的价值,在个体生命中竭力去灵性化、使人沉沦为纯粹的动物性的肉体生命的生存者,在社会生活中去精神化、使族群沦为物质性的机器——以螺丝钉为理想的社会人生形象。人丧失了运用自己的自由意志的能力。另外,人由于丧失了作为他者的绝对参照系而无法确立什么是自己恰当的人生形象,他只有以扭曲的、荒谬的人生形象为荣。于是,西方的现代艺术(从19世纪下半叶的印象主义至20世纪60年代)与后现代艺术(20世纪60年代以来)中,伴随这种否定人神关系的世俗化(secularization)思潮的推进,出现了不少直接以表达上述否定性观念为内容的作品。安德烈斯·塞拉诺(Andres Serra‐no)的《尿基督》(Piss Christ,1987)、克里斯·奥弗里(Chris Ofili)的《圣童女马利亚》(The Holy Virgin Mary,1996)就最为典型;至于20世纪90年代中国当代艺术中大量出现“泼皮”、“傻笑”、“无聊”、“宣泄”、“愤怒”的图式,这正是人神向度从世界图景逻辑中、从人的心理世界中消失的结果,是一种俗世化(worldliness,Weltlichkeit)(7)思潮在艺术上的反应。事实上,当代中国的一些明星化的艺术家们,恰好是在对于那些扭曲的人生形象的书写膜拜中把它们同时也把自己推向了“神”的宝座,将人的骄傲之罪表现得淋漓尽致。

2.人与神的并立关系

在根本上,既然人与神的对立(分离)的关系遭遇了逻辑上的不可能悖论,既然在人与神的彼此否定中实质上是在确立对象的存在,既然人对神的否定只是以否定的方式确证了对象存在的必要性与必然性,那么,人与神的并立关系就为其自然的推论。它要求彼此承认对方的独立存在、承认他们的某种关联。而且,这种要求,在逻辑上只有来自于人或神一方的内在规定性,两者的并立关系才能真实地成为存在论的事实。不过,由于人作为个体生命的绝对有限,人所能够达到的高度,都是人性的内在性而非超越性的高度;从另一个方面说,神的存在性只有源于自身才具有超越性。换言之,从人所能够得到的所谓超越性的“神性”,永远都是一种人性的延伸。这实为新儒家的内在超越的所指;除非神从自身“延异”出他的“神性”,否则他就不可能具有本真的神性;同时,他必须赋予这种“神性”以“人性”,否则他就同人没有可能发生关联。在犹太教、伊斯兰教的启示宗教的传统中,以“上帝”之名而存在的“神”同人的沟通借助先知(或译“神言人”)来达成。不过,虽然先知在承受启示的时候的确超越于常人的存在形象,但他们毕竟是在人的存在处境中承受启示而终究有限,于是历史上就反复出现了谁为“上帝”的本真启示者的争论,甚至有时演变为“圣战”——中东和平在神学面对的难题。相反,基督教借助上帝之道(“神性”之道)成为历史上的耶稣基督(“人性”的承载者)、又通过圣灵在无形的上帝(圣父)与有形的圣子之间往来交通,从而在根本上持守了上帝自身的“神圣性”超越本质。人与神各自存在于以耶稣基督为中保的张力之中,他们之间既是绝对相关又是绝对差别的关系。人在与耶稣的人性认同中认同上帝的人性因而同上帝绝对相关——上帝的内在性,上帝在与耶稣的神性认同中认同人的非神性因而同人绝对差别——上帝的超越性。基督教的这种源于上帝本身的神性,即耶稣基督的神性,借助上帝之道成为肉身的历史事件得以实现。上帝作为终极实在本身,突破自身的无限成为有限,目的是为了同有限的人达成某种绝对相关的关系,从而将人从堕落的生存状态中永恒地加以提升。“上帝使那无罪的,替我们成为罪,好叫我们在他里面成为上帝的义。”(8)当其成为肉身的生存者时,他同世界中的以带着罪性的肉体生命为生存基础的人发生了绝对关联。在这个意义上,今天真正的基督徒艺术家,不可能不对三位一体的教义主题加以表现。因为,基督教的三位一体的教义,是在根本上回答作为终极实在的“上帝”如何作为绝对他者持守自己的超越性与内在性的难题。艺术家们以此为主题关怀的对象,不过是在自己的生存经验中内在地解开这样的难题。

岛子的《圣水墨·三一颂之一》(2008),并没有直接呈现基督教的圣父、圣子、圣灵的形象,而是借助将插入在圣灯上的三支燃烧的蜡烛从视觉上隐喻地指涉他们。它们所矗立的同一个灯台,意味着三者的绝对相关性;它们分别流下的泪滴,表明圣子耶稣(中间蜡烛)的受难同时也是圣父(左)与圣灵(右)的受难,只是这种苦难更多地倾注在耶稣肉身的身体之上,倾注于圣父的怀中以及圣灵的光照中。墨在灯心上、在蜡烛顶部、在两者之间的浓淡多少的差异,表明三者之间的绝对差别;圣父在苦难中发出黯淡之光、圣子在受难中发出荣耀之光、圣灵在对苦难的得胜中发出清澈之光。光与光辉映于略带灰色的宣纸上,使人联想到耶稣在离世时告诉其门徒的话语:“在世上你们有苦难,但你们可以放心,我已经胜了世界。”(9)难怪岛子将整个圣灯基座都用象征苦难的墨来表现!这基座无疑代表着人间的现世世界,上帝在烛光中的隐喻性在场将其同世界相关的内在性与超越性表达得历历在目。上帝就临在于灯台的基座上,不,上帝就创造论而言即世界的基座本身。但是,人只有在同上帝共同历经苦难才能够把握他们作为三一上帝的存在。上帝在耶稣基督受难的眼泪中,将自己的苦难与人认同,又借助圣灵平安的引导将人的苦难化为安慰的泉源,成为人“脚前的灯”、“路上的光”(10)。

同样的艺术观念,我们从岛子同年创作的《圣三一颂·圣钉》中可以见到。就该作品的图式关怀而言,三颗“圣钉”为什么能够成为“圣三一颂”的内容呢?原来,它们虽然是隐喻性地指耶稣在彼拉多手下被钉十字架时的钉子,但是,在耶稣的受难中,基督徒的确也看到了圣父与圣灵在一同受难。钉子被悬置于浸润的媒材宣纸上,仿佛上帝因耶稣基督临在于世界而又被世界抛弃在十字架的空中一样:“他在世界,世界也是藉着他造的,世界却不认识他。他到自己的地方来,自己的人倒不接待他。”(11)这里,耶稣基督的“圣钉”,同时也是钉在圣父与圣子的身上,只是岛子有意要在画面上凸显出历史上的耶稣基督的见证物残迹,而且是将这种见证物放置于以水墨画为代表的中国文化的语境之中来表达。因“神圣性”的在场,岛子称这类创作为“圣水墨”现象。

无论在能指的构图还是所指的观念上,岛子的三联画《约:创世》、《约:救恩》、《约:末世》(2006),以及《哭墙》(2007),都有明显的三位一体的内涵。对于任何基督徒而言,《哭墙》三联之一代表父神慈爱而忧心的泪,之二代表圣子痛苦而关爱的泪,之三为圣灵已经在患难中得胜而喜乐之泪,但它们都因为“哭墙”而在。这“墙”,指人处于绝对有限中又无法超越与世界之物之间所建立起来的各种藩篱。它出现在人与自然、自我、社会(他人)、历史、时间、语言这些对象之间,但因三一上帝的受难而必将最终崩塌,成为充满喜乐泉源之“墙”。《约》的基本造型,为异常简约的十字架。其横木从画面顶端到底部的位移,形象表达了基督教的终末论历史观。“三幅画面上只有孤零零各自独立的水墨十字架,三个十字架浓缩了创世—受难—末世的三重性;通过表现十字架笔触的细微对比,通过水墨干湿浓淡的色泽变化,三联画带来了内在的节奏变化,这也是通过十字架的空间性来展现时间性,并且以十字架的短横轴处于顶端还是低端来表现神圣时间性的踪迹。尤其是倒立的十字架,是对使徒彼得的抽象表现,是末世的开始,这里有岛子对神圣史的独特阅读。在一张洁白的宣纸上只有一个墨色的十字架,似乎也可以发出光。在其他很多的作品上,我们都可以看到十字架发出光呼喊着拯救,这里的水墨十字架如此坚定,形式上如此明确,沉厚的焦墨肌理和其间的空白断块有着强烈对比。第二幅通过明暗对比透露出基督受难的圣痕,而且看起来就如同断裂的火柱,但是却异常沉静和无比沉稳。是的,这里没有什么迟疑,这些十字架召唤我们上去,走向十字架,甚至就是成为十字架,成为灵体的生命!”(12)正是在对十字架的钟爱中,岛子发现了隐藏在人神关系背后的三一性的奥秘。他以十字架定位摩西十诫的内容(《摩西:光的诫命》),他将耶稣在十字架上的受难本身内在地理解为《为光作见证》,他笔下的十架《苦竹》(见图1)

图1 岛子《苦竹》,纸本水墨,147cm×367cm,2008

长满顽强的荆棘,他的《灵恩》如同秋雨沐浴在受难的基督徒身上,他的《殉道图》(三联画,2008)中的十字架预示着复活的盼望,《圣爱》将十字架置入破碎的心使其得整全的医治;《我的洗礼》由《圣灵、水与血》三样都归于一做见证,领洗者本人如同黑色的十字架本身沉浸在血与水之中,同时这十字架又使人想起耶稣乃是为成全上帝与人的义而受难的场景。岛子在画面上方十字架横木所在之处隐约地书写“为义受逼迫的人有福了,因为天国是他们的”(13)的经文,正是对上述主题在观念上的回应;《山川神迹》(2010),从黑色的山川中升起一块即将被折断的白色十字架。

在这个意义上,岛子的“圣水墨”也可以称为“十字架水墨”。因为,从他的作品中,我们将阅读到基督教的正统信仰:人只有借助十字架上受难的耶稣基督本身才能实现和上帝完全的沟通、复和。“在基督宗教的中心,可隐约看见十字架高悬在上。从第一幅刻画在石墙上嘲笑基督徒的涂鸦,经过所有伟大的基督教艺术风格,十字架一直是信仰耶稣基督的核心象征。不管是君士坦丁的得胜十字架,或拉韦纳(Ravenna)宛如发光的复活十字架,还是哥特式的悲苦十字架,在基督教特殊标记的所有类型背后,则是一段可怕的历史罪行、一种酷刑的方式,西塞罗称之为‘所有临死的痛苦中最残酷且可憎的’来描绘这人可能的遭遇。”(14)由于历史上的拿撒勒人耶稣在十字架上的受死以及在十字架下发生的复活事件,基督徒并不是十字架的崇拜者。基督徒崇拜的,是那位背负十字架的基督。于是,岛子的其他作品,便成为以耶稣基督为中心的三一上帝之道的视觉见证,是以水墨为艺术媒材呈现耶稣基督的降生(《七星与七烛台》)、事工(《五饼二鱼》、《橄榄园的祷告》)、受难(《永恒的圣钉》、《荆冠与圣杯》)、复活(《复活》)、升天后的圣灵降临事件(《圣灵降临赞美诗》、《灵语》、《福音与使徒》),以及人在遭遇耶稣基督事件后的回应(《浸礼图》、《怜恤人的人有福了》、《我的灵魂睡在你的脚旁,因你的血而温暖》),以及人在遭遇此事件前的生存论处境(《第七日》、《亚当、夏娃与古蛇》、《她曾经宁愿在伊甸园多留片刻》、《巴别塔》、《雅各的梦》、《先知》、《七宗罪》、2010年的《乌托邦的覆灭》)。他的《殉道图》,“仅仅将枯竹似的十字架图像直立于坟茔的地方,让艺术爱好者在自己的想像中完成了殉道者与耶稣基督在历史中受难的连接;他的《哀悼基督》(2007)中,两个哭丧着脸的女人抱着从左至右斜躺的基督受难身体,但她们头部周围的光晕隐约给人一丝希望;《宝血挽回祭》(2007)(图2),把耶稣受难为人付出的代价表达得栩栩如生,在由粗犷的笔触所构成的十字架覆盖了下坠的耶稣的头部,其暗淡的光环和暗淡的十字架在水墨的深浅度上交相辉映。”(15)《耶稣圣像》在描绘耶稣背负人的罪的十字架中,同时也被圣灵充满。

图2 岛子《宝血挽回祭》135cm×70cm,纸本水墨,2007年

高氏兄弟的创作,经历了一个从神圣转向世俗、再偶然转向神圣的过程。“他们曾经以十字架为基本的造型框架,以木材、灯泡、地球仪、太极图、《世界通史》、文革史料灰烬、红卫兵袖章等材料在十多年前创作了气势辉煌的《临界·大十字架》(1994—1996)系列装置,致力于探索由耶稣基督的受难事件而引出的基督教终末论的主体涵义(《人类的忧虑》)、时间涵义(《世纪黄昏》)、空间涵义(《世界之夜》)、文本涵义(《福音书》)以及超验涵义(《黎明弥撒》)的艺术书写。”(16)他们在十字架中用俗世历史中的经验材料代替了耶稣基督的身体,这导致他们后来的作品更多趋向一种人道主义而非基督教信仰的情怀。不过,高氏兄弟2008年的图片《永不完工的大厦No.4》顶部,上帝在云中以光的样式显现,耶稣基督被钉在铁铸的十字架上,他脚下甚至端坐有佛陀的圣像。这张我们时代的“清明上河图”,在高氏兄弟看来,人类社会尤其是中国社会最终的出路似乎在于人们对某种宗教性的渴望,在于人们对在世界之上的三一上帝的期盼。“只要人类对未来还心存希望,对上帝还怀有期待,就不可能彻底绝望。生活的沉重不应回避现实的苦难,恰恰相反,应当正视苦难,尽个人之力批判和抑制制造苦难的根源,才能真正超越苦难。”(高兟与笔者谈话记录)相反,丁方在这十年却从20世纪80年代以降的神圣书写转向了对于俗世大地与都市的忧患性书写(17)。除了《圣像·死亡无法拒绝》(2004—2005)、《大悲剧》(2008)对圣徒死亡的无助表情与十字架图式的挪用外,十年前《大地系列》、《城市系列》中经常出现的终末论受难意识从丁方的画面中消失了。那时,他的作品的灵感,来源于对基督信仰本身的直接承受;现在,他的《叙事诗》系列、《圣风景》系列(2004—2006),是对自然中的山河、蓝天、大地、流沙、山峰、流云本身的吟颂;他在对这些客观受造物的主观性书写中企图生发出某种超越性的精神信仰。这就是他为什么总把它们置于光芒照耀的画面之下的原因(如2007年的《梦想之河穿越大地》、《雅丹山峰的意志》、《消融与崛起》、《排山倒海》, 2007—2008年间的《叠恋峰嶂》、《高高红崖上的流云》、《遥远的山峰》,2008年的《对岸,浓云飞渡》、《崇山礼赞》、《咏叹回荡在云天》、《传道士的足印》、《葱岭余晖》、《突然降临的曙光》、《正午的阳光》)。这种发自内心的对于精神生命的渴望,在丁方2010年的《耸立的赞歌》、《雄壮的和声》得到了极致的表达。不过,所有这些“圣风景”,艺术家在其凝动的光晕感中注入了一种神秘性的意涵,有的蓝里透明得难以捉摸,有的混沌朦胧得令人向往。的确,当人从对神圣本身的领受退回到对它的寻求时,这个过程无论处于清晰还是朦胧的表达的时候,都难以摆脱无可言说的神秘性的统治。或许正因为如此,丁方在同时期还情不自禁地创作出带有某种神圣追问的《旷野呼告》、《天堂有多远》(2008)。同时,他的《城市系列》(1999—2000)、《十二连城》与《天使城堡》(2003—2009)、《时代的尽头》(2007—2008),表达的是对现代都市可能发生的生态灾难的忧虑。事实上,按照基督教的传统,人类文明中的城市在离开了三一上帝本身的护理之外,任何来自人性的守护都属于虚妄。“若不是耶和华建造房屋,建造的人就枉然劳力;若不是耶和华看守城池,看守的人就枉然警醒。”(18)

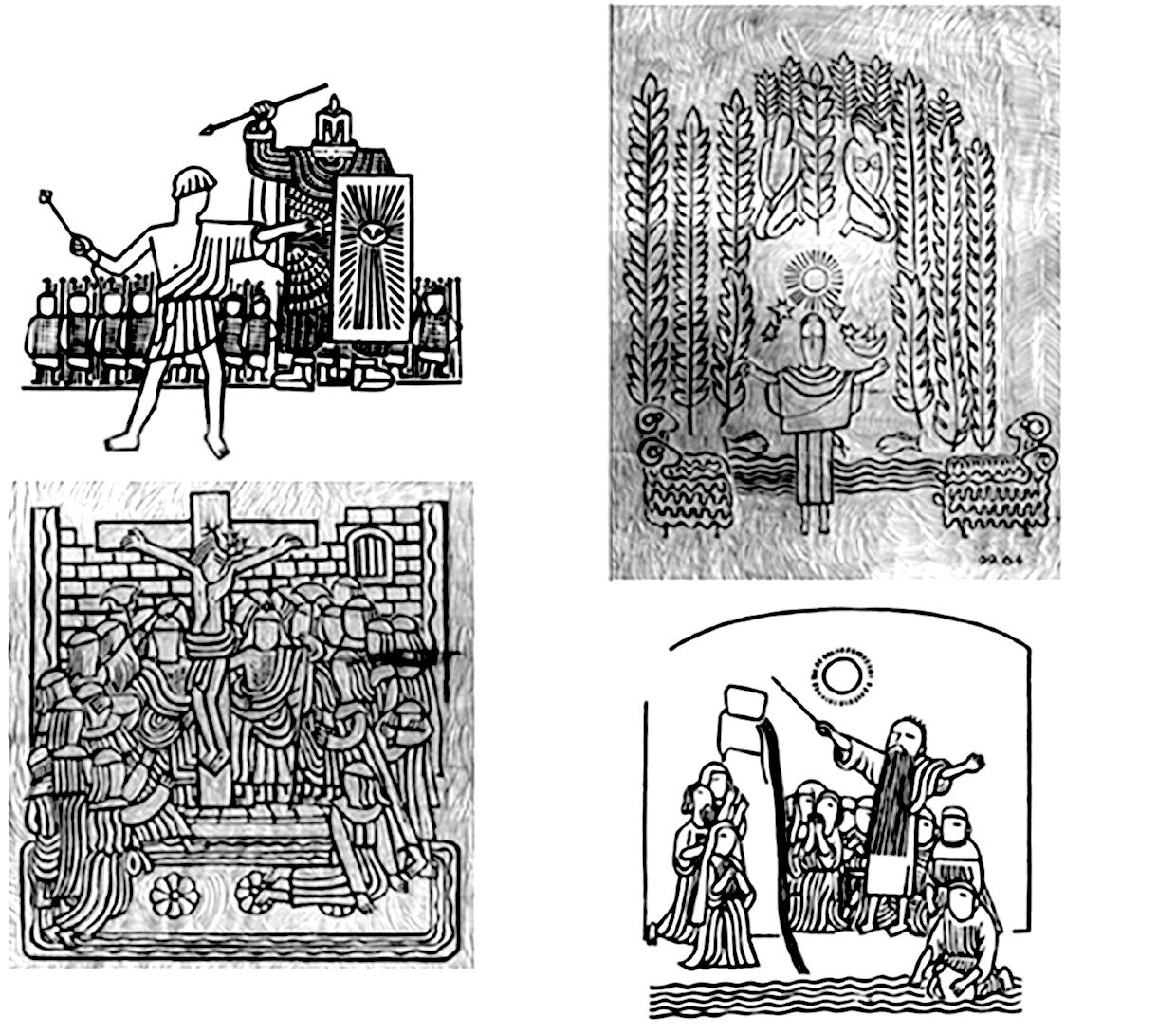

总体而言,已故艺术家钱筑生(1951—2006),直接以三位一体为主题关怀的作品仅有《伊甸园》(1999)(图3)一幅版画。其中,它以太阳代表父神、以鸽子代表圣灵,上帝以耶稣基督的形象向犯罪后抱有羞耻感的亚当、夏娃发出归回的邀请。他的版画背景,大多为中式的青

图3 钱筑生的版画:《伊甸园》(2005)(右上)、《大卫击杀歌利亚》(2005)(左上)、《击磐出水》(2005)(右下)、《耶稣受难》(左下)

瓦房、格子窗、白色砖墙。作为一个基督徒,钱筑生的大量作品都以耶稣的诞生(《喜讯》1989;《圣诞》,1996、1999;《圣母子》,2000)、事工(2002年的《讲道》,2005年的《迦拿婚筵》、《信而不沉》、《耶稣为门徒洗脚》;《最后的晚餐》,1989)、耶稣受难(《耶稣受难》)为书写对象,他把复活后的基督理解为与门徒同在的那一位(《耶稣与使徒约翰、保罗》,1999);作为一位身患绝症的基督徒,他对耶稣作为人受难的意义的强调更甚于对基督复活的关注。他的病痛,迫使自己更多地同耶稣所表达的人生苦难认同(《基督徒受难》)。而且,这种苦难的根源,在钱筑生看来有时就是因为人世间的强权暴政的蹂躏。基督因为人间皇帝的圣旨而受难(《基督受难》)。对此,他写道:“人更可贵的是在挫折、困扰中充满信心和盼望,在夜色中充满光明的心,那就会得到属灵的秘密。艺术的奇妙之处在于使人在腐朽和恐惧中充满生活的勇气,改变死气沉沉、单一的挣扎状态。”(1988.4.16)(19)即使在《神的荣耀》(1998)中,基督徒所赞美的,也是一位被挂在十字架上受难而不是已经复活的耶稣。钱筑生在《天国的福音》(2001)中把上帝描绘为人的庇护者(《神的庇护》,2001),画面中心是耶稣伸出慈爱的双手向众人发出吁请,父神如同照耀在耶稣上方的太阳,圣灵如同飞翔的天使。他渴望得到《好牧人》(2003)的引导,用《浪子回家》(2005)来形容人对于耶稣基督的归信。他区别了有十字架在场保守的、使羊免于遭害的《牧园》与没有这种保护的、随时受到狼威胁的《牧园》(1998)。因为,正如艺术家本人早先对人的现实所认识的那样:“同无数的普通人一样,我们没有保护自己的能力,生命、健康、安全……随时会灰飞烟灭,唯一能依靠的只是上帝给我们的爱、信心、盼望。”(1986.10.3)“人不可能只靠自己的努力得救,当我孤独无援时,或有许多困扰和苦痛时,我设想上帝正坐在我身边与我同在,我毫无保留地把这些忧伤向他倾诉;他非常认真听我诉说,然后亲切地告诉我应该怎样去面对这些难题。”(1988.4.17)在患病的三十多年,他亲身经历了上帝的保守看顾。这种刻骨铭心的经历,构成他不断创作上述版画的感性文化心理动力。他的作品,不过是这种文化心理动力积淀形成的文化心理结构。所以,在生命临终前一个月,他用如下的文字说明了自己真实的艺术创作动机:“人世间为什么会有各种苦难、疾病,最终又免不了一死呢?这是因为人的罪因之故,人类的祖先亚当、夏娃因为不听上帝的劝告偷吃了智慧果,被赶出伊甸园,并且要世世代代付出疾病、劳碌的代价,并明示人间的快乐少于痛苦。

后来,基督耶稣来到人间,为了拯救人类的罪恶,被钉上十字架,以他的流血替人类赎了罪。

所以,人在今生今世,不应该把人生的目的建立在吃喝玩乐、贪图享受、谋取金钱名利上,而应该以基督耶稣为榜样,活出善行来,过虔诚圣洁的生活,要把神对我们的爱,通过我们的行为传递服务在他人身上,让这个世界变得美好光明、公义诚信、宽容谅解、和谐守法。所以,活在今生今世的人,要珍惜生命时光,认清自己的有限性,戒除自身的罪性,好好信靠神,服务于神和社会,我们死后才能换取真正幸福的永恒,过着无苦难、无忧虑、无病痛、无死亡的生活。”(2006年3月5日杂记)

从上述钱筑生的这些艺术杂记中,我们了解到他为什么把上帝描绘为天父、为什么在病痛中选择更多同耶稣基督的受难认同的原因。他用如下的话语,总结了自己对《圣经》题材的厚爱以及如何更好地表达它们的艺术语言特征:“从1989年开始,我决定终身用绘画来表达《圣经》的理想和盼望,心灵从中获得极大的喜乐和神圣的滋养,就像久旱干枯的土地获得甘泉的浇灌。灵性获得成长、智慧得到启示,同时我对《圣经》更加崇敬,反过来它又不断改变我的生命,我才慢慢地悟到生命重生是怎么一回事。

我用简单纯朴的线描,象征、安宁的感受来表现《圣经》,留有大片空白给人休闲和余想的空间,其中有传统中国绘画意境空灵的影子,也有现代西方的夸张和装饰,空白和简朴有怀旧的梦想,有助于表达《圣经》的幽远历史,也有助于表达《圣经》中天国的不可见的神秘,因为它和我们身处的混乱无序的现实世界是截然不同的。初看时不觉怎样,但久之便会有耐人寻味的地方,虽然减去了许多细节,甚至有的没有鼻眼,但你会觉得他们是活鲜的人物,会说话,有情感,这个声音是从画面的属灵表达中发出的。”(2006.1.11)

3.人与神的合一关系

另一方面,钱筑生也充分意识到自己作为人的有限以及根深蒂固的罪性。在《圣经》系列版画中,他用金钱的诱惑来诠释《现代亚当和夏娃》(2004)所面临的诱惑,夏娃在伊甸园摘苹果的行为演变为和亚当一起从摇钱树上采摘铜元的行为。这种行为,也发生在中国的清代(带辫子的《亚当和夏娃》,1998)。夏娃在创造之初因想变得像“上帝能知道善恶”(20)而堕落,其根本的原因在于人与神的直接合一关系的意识,即人的神化(人渴望成为神)与神的人化(神直接显现为人)逻辑,即人在没有信靠耶稣基督的三位一体的上帝时自我人性的蜕变。这在新中国美术史上曾经以“高大全”典型人物形象为代表。钱筑生的《人物》系列(1991—1993)与同期的《人间戏剧》,也是对此种逻辑的批判性表现。他深知人性中的罪本性。他的《撒旦王国》系列(1995、2001),刻画皇帝在重兵把守下“正大光明”地调戏妇女的一幕;他的《明清杂话》系列中的场景,有《迫害信徒》(1999),有老人对媳妇的《偷窥》(1996),有婚外情人的秘密约会,还有《示众》(1997)、《私奔》(2000)、《屠城》、《特权》、《入宫》时被阉割等等;他的《杂话演绎》系列,涉及人的荒淫、《人之劣性》(1995)、《撒旦与羔羊》(1999)的抗争、《偶像崇拜》(1999)等等。这些呈现俗世生活的受洗前的作品,与其对《圣经》包括《旧约》中的大量人物故事的刻画形成对照。后者如《所罗门的智慧》(1989),《亚伯拉罕的考验》、《约伯受难》(1996),《雅各之梦》、摩西《击磐出水》(2005)(见图3)、《路得拾穗》、《大卫击杀哥利亚》(2005)(见图3)。它们是钱筑生根据自己的生存经验所做出的艺术化诠释。因为在他看来,“人类的困局之一,是往往不知道自己到底需要、渴望什么,另一个问题便是知道了也无法实行。……基督教的灵修指出人真正需要的是,从神而来的清新纯全的活水。一位撒玛利亚妇女便需要这种活水。她遇见耶稣,耶稣看出她灵性的需要,提供活水给她。这并非她最初所以为是会流动的水,而是永生神的灵。……”(2006年3月7日)这些文字,是钱筑生生命晚年对早年的一段省悟性笔记的回应:“如果一个人有神性关怀,不论他画什么内容和形式,都可在作品中透煜出来,不是人找到精神,而是精神找到你。”(1988.4. 23)用基督教的话说,不是人能够找到上帝,而是上帝在耶稣基督里找到人、找到钱筑生一样的艺术家;是上帝神圣之灵降临在钱筑生的身上,激励他创作出大量对人的精神生命与文化生命有启发的作品。他的版画洗练洁净,如同接受了圣洁之光的沐浴。

和钱筑生不同,油画家王鲁迄今主要致力于艺术语言的灵性探索。他创作了大量血红色的耶稣意象作品,尤其钟情于那些描绘耶稣受难事件的题材,如他的《上十字架》(1998)、《登山宝训》(1999)、《圣衣剥夺》(1999)、《洁净圣殿》(1998)、《逃亡埃及》(1996)、《负十字架》(2005、2007)与《西门代荷》(2007)、《下十字架》(1995、1999、2002、2004、2004—2006)、《十字架苦刑》(2004、2005)。而且,这种创作,一直从八五美术思潮持续到今天。“他借鉴传统中国画中的大写意笔法与自由随意的线描,人物布局形成一种对比性的结构,带着现代性的情感不确定因素与漂移游离特质;其主题关怀指向耶稣的降生、成长、事工、受难之类行动,仿佛就发生在今天的现实里。背景人物或背景本身,大都呈现为黑绿色,或如快快激动的人群,或如萧萧静穆的人身,或如斑斑剥离的破墙,或如苦苦挣扎的头颅,或如蛋黄凝固的壁画,或如粼粼闪动的波光,或如殷殷期盼的哀求,或如青青发芽的草场。十字架的构图,虽然不是出现在每件作品中,但是,以苦难与希望为内容的十字架神学意涵却贯穿其中,贯穿在红色与冷绿色的意象对比图式中。”(21)除了《多马释疑》(2006)、《以马忤斯》(2007)外,王鲁基本上没有关于耶稣复活后的作品问世。换言之,他笔下的耶稣形象,带有比较多的理想化的人性而非神性的特色。这或许同他对基督信仰的形而上理解有关。耶稣基督的中保,被认为是介于人与某种神圣的精神之间而不是人与上帝之间。他的作品,依然体现的是人神合一关系中人的自我神化逻辑的可能性;耶稣在受难中的神性,在其中只是某种形而上精神的回音。换言之,王鲁的执著如果要寻求崭新的突破,他对于耶稣复活事件的本真认信乃是必不可少的条件。这个难题,同样摆在高氏兄弟、丁方面前。

事实上,任何没有受洗并且进入教会崇拜的艺术家,从内心都很难接受耶稣基督死而复活以致升天之类事件的历史可能性,很难接受上帝之道成为历史中的肉身事件,更不用说要用自己独特的艺术语言图式将其表达出来。他们只是把道成肉身事件理解为一个形而上的、非神学的教义,理解为某种抽象的存在转化为具体之存在的发生。相反,正如在2009年的“蜕变与更新”(第四届北京国际复活节艺术展)与“以灵命爱中华”当代艺术巡回展中所见的那样,成长于教会中的艺术家,虽然有内在的精神性诉求,但大多数人比较缺乏对于个人性艺术语言图式的现代性自觉,许多作品关注的是表达什么而不是对于如何表达的艺术难题。(22)在这方面,年轻的油画家朱久洋进行了不少独立的探索。他的《赞美天堂》系列(2005)、《失落与回归》、《天堂之路》、《我们的方舟》、《我们的歌声》、《我们的家园》系列等油画,既是对人的生命得救后喜悦的表达,也是对以基督再来的期盼为向度的艺术性赞美(《赞美的国度》),是以艺术的方式主观地呈现人的信仰生命情感的结果,是基督徒在蓝天、红云、星空之夜中的崇拜生活的写照。不过,在人物刻画上普遍缺乏内在的生机灵动,缺乏基督徒得救后应有的喜乐平安之表情。这表明:朱久洋的这些油画,似乎与其对于耶稣基督的认信,还有待进一步的实验结合。不过,2010年的“迷途的羔羊——朱久洋的艺术现场”中,其《失落的记忆》系列(2007)里,当万民都在面向耀眼的太阳光芒、追寻拯救时,一些人侧脸似乎听到了来自另外方向的呼唤,仿佛是在邀请观众回想在那个偶像崇拜肆虐华夏大地的时代中,少数人的不服从的历史图景;他让赤身裸体的一对男女站立在漂泊于波涛滚滚的大海之船上,使其明白人生真正的平安是来自于象征圣灵的鸽子;他对福音书中耶稣给门徒洗脚的一幕进行日常的转化,其背景为汽车行驶的草原般的虚构绿地和白云飘移的蓝天。他有时把人们生存的世界理解为汹涌的海洋,用充满慈爱的手伸向大海中挣扎的人,来表达上帝在耶稣基督里的大能的拯救(《唉!大海》,2007)。他的《牧羊人》、《犹大的狮子》、《山上》、《星夜,那人你在那里》、《婚礼》,乃是自己作为一间城市教会的带领人的心路历程的真实写照。这里,一个基督徒艺术家把自己的信仰生活呈现于画面里,和任何非基督徒艺术家把其世俗生活融入到作品中一样,根本不存在“是否应该”的问题。重要的是他们有无对于表达对象的象征性艺术语言方面的转换努力,关键在于他们的这种转化是否到位。正是基于这样的艺术信念,朱久洋并没有简单地选择做一个《圣经》题材的、或者以传道为主题导向的艺术家,而是致力于在当代现实的生活情景中如何艺术地表达个人内在的精神性信仰、如何利用油画媒材所特有的肌理、色泽效果以及如海洋、绿地、山冈之类虚构的人物生存场景来传递其艺术观念的探索。他初步形成了作为油画家的原初图式——“浪卷图”。所有这些,都带着一种超越性的意向所指,带着一种在俗世的文化现实里如何把人引向一种更加崇高的生活渴望。“迷途的羔羊”艺术现场出现的其他三大意象,继续成为对于这种俗世的文化现实的诠释:在上上国际美术馆的展览空间中,被捆绑的或被吊起的羔羊所呈现出的“无奈顺服”的意象(图4),在回廊里千只租借的群羊以及牧羊人身上所透露出的“茫然迷失”的意象,在羊圈里有的羊执著地扮演狼的角色所流露出的“凶狠无畏”的意象。所有这些,共同构成了朱久洋的油画作品为什么总是要寻求一种超越性的精神所指的社会隐喻。否则,延续千年之久的华夏

图4 朱久洋的艺术现场B,2010年上上国际美术馆

文明所塑造的国人形象就无法摆脱在这三大意象中循环往复的劫运;否则,汉语思想就不可能在根本上脱离强权正义的历史逻辑的后景轨迹,从而脱离暴力轮回的历史演进模式。

总之,在今天非基督徒的艺术家群中,由于中国人普遍抱有的物质主义与肉身主义信仰,中国当代艺术由于在人与上帝之间的维度上的普遍阙如,人与神的合一关系逻辑导致了一些当代艺术家的自我神化倾向和无文化美学崇拜。艺术家从批判性的知识分子身份堕落为被传媒时尚追捧的大众明星。许多人甘愿沉溺其中坐收渔利,拒绝对俗世化的大众文化思潮与其生成土壤采取一种有距离的审视态度。这种现象,也属于理解人与神(终极实在)的对立(分离)关系的产物。另一方面,岛子的圣水墨、钱筑生的版画,开启了对于两者并立之维度的探索,后者同时有关于人与神关系中人与神的合一即人的神化与神的人化之主题的作品问世。朱久洋的“迷途的羔羊”现场艺术,借助综合媒介的表达把艺术的超越性意象同其植根的现实意象结合起来。这里,我们已经看到中国当代艺术的思想图景中人神向度的全方位表达的雏形。只是,还有待更多的基督徒艺术家将个人的灵性生命与艺术创作之文化生命内在地关联起来,需要他们更加深入地向个人性的、历史性的现代艺术观念语言图式的方向推进,以便拓展中国当代艺术的超越性向度的空间,进而在俗世化的汉语思想传统图景中生起对于绝对的超越性存在的艺术性召唤。只有这样,中国当代艺术的观念之维中的精神性才能深度地被开启。(2010年10月27日一稿,11月26日二稿)

【注释】

(1)本文为重庆市人文社科重点研究基地·四川美术学院当代视觉艺术研究中心规划项目“中国先锋艺术思想史”(编号:CJCMS 07—08)成果之一。

(2)参见笔者:《人文学的文化逻辑——形上、艺术、宗教、美学之比较》,成都:巴蜀书社2007年版,第59页。

(3)“当代艺术,在西方指20世纪60年代以来的后现代艺术,其主要标志为装置、行为、影像、地景等艺术媒介的出现,其表达对象涉及到人类生活的全部世界图景……在中国,八五新潮美术(以“中国现代艺术展”为终点、以油画为内容的“中国广州首届90年代艺术双年展”为余音),可以说对应于西方19世纪下半叶的印象主义发端至20世纪60年代的现代艺术时期;从1993年以13位中国艺术家参加的45届威尼斯国际双年展‘东方之路’与‘90年代的中国美术·中国经验画展’为开端至今的艺术,则类似于西方的当代艺术时期。说两者类似,因为中国的当代艺术,综合了西方的现代与后现代的文化理念,在艺术体制上至今还处于一种前现代的处境。”(见笔者《当代艺术中的受难图像》,刊于《文艺研究》2009年第11期,第117页。)中国当代艺术在混杂着前现代、现代、后现代的意义上,我们甚至可以将其时段回溯到20世纪80年代。

(4)关于“人的灵在”与“神圣之灵在”如何在艺术中相遇,参见笔者著:《精神样式的守护人》,收入本人的《当代艺术的人文追思(1997—2007)》,上卷,桂林:广西师范大学出版社2008年版,第342—343页。

(5)关于主体生命、个体生命与我体生命如何在人的文化心理中生成,参见笔者著:《人文学的文化逻辑——形上、艺术、宗教、美学之比较》,成都:巴蜀书社2007年版,第51—66页。

(6)这是无神论哲学传统为什么对于德国古典观念论哲学采取否定性态度的神学根源。

(7)“由于在西方文明中教会所代表的基督教传统在历史中的悠久在场,西方文化的世俗化进程,与其说是远离近代之前神圣化的向度,不如说是对于神圣化向度本身内隐含的人的肉身与物质世界的价值的展开与发扬。因此,西方近代以来的世俗化历史,绝对不是物质主义者所理解的反神圣化的历史,更不是以受到启蒙运动遮蔽的思想家所误解的去神圣化(或“去魅”)的历史,而是把人的肉体生命与其活动的物质世界纳入神圣化整体向度再思的过程。只有在这个意义上,我们才能明白为什么在如此世俗化的西方国家异常强调尊重人权以及保护生态,我们才能理解在一个物质主义与肉身主义的价值观盛行的国度却对人的肉身与物质自然界展开了疯狂的、无尽的肆虐与强夺。”参见笔者著:《俗世社会与世俗历史中的图像追思》,《人文艺术》第8辑,贵阳:贵州人民出版社2008年版,第54—55页。

(8)《圣经·哥林多后书》5章21节。

(9)《圣经·约翰福音》16章33节。

(10)《圣经·诗篇》119篇105节。

(11)《圣经·约翰福音》1章10—11节。

(12)参见可君:《岛子的“圣水墨”——圣秘的灵语》,《人文艺术》第8辑,贵阳:贵州人民出版社2008年版,第169—170页。

(13)《圣经·马太福音》5章10节。

(14)巴尔大撒(又译“巴尔塔撒”):《赤子耶稣》,陈德馨译,台北:光启文化2006年版,第74页。

(15)参见笔者:《当代艺术中的受难图像》,《文艺研究》2009年第11期,第123页。

(16)同上,第122页;详见《艺术书写与十字架的吁请》,收入本人的《当代艺术的人文追思(1997—2007)》,上卷,桂林:广西师范大学出版社2008年版,第219—253页。

(17)笔者从艺术观念语言方面讨论过丁方创作的这一“俗世转向”。参见《边缘艺术的主流精神》,收入本人的《当代艺术的人文追思(1997—2007)》,上卷,桂林:广西师范大学出版社2008年版,第153—163页。

(18)《圣经·诗篇》127篇1节。

(19)以下引文,凡未注明出处,兼引自王鲁、沈晓燕主编:《灵心——钱筑生作品》中钱筑生的艺术杂记,香港:中国时代出版社2009年版。

(20)《圣经·创世记》3章6节。

(21)参见笔者:《当代艺术中的拯救意识》,收入本人的《当代艺术的人文追思(1997—2007)》,上卷,桂林:广西师范大学出版社2008年版,第310、312页。

(22)参见笔者:《精神化的当代艺术——评“以灵命爱中华”巡回展》,《星星诗刊·上层》2010年第3期,第128—131页。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。