一、两汉时期气候状况的历史学再考察

(一)导言

两汉时期气候作为中国历史气候一脉相承的重要阶段,对其状况的研究,学术界特别是现当代的学者(无论是自然科学,还是社会科学——主要是历史学)予以了一定的重视,取得了相当丰硕的研究成果。就已有的研究来看,主要有以下结论:

文焕然从195 0年代末就极为关注秦汉时的气候,经过潜心研究,出版了《秦汉时代黄河中下游气候研究》一书,这是迄今为止笔者所见最早的也是惟一的秦汉时期气候研究专著。该著从冷暖和干湿两大气候要素的变动方面,对秦汉时期黄河中下游的气候进行了探析。认为:“汉代黄河中下游大区域的温度变迁,找不出日趋寒冷的征象”,“汉代各世纪内的多雨、少雨期也是交替出现的,各期多雨、少雨的程度也不一致”,“多雨少雨交替出现,并无显著日趋湿润或显著日趋干燥的现象”。“总括地说,汉代黄河中下游的气候变迁,诚然与现代有一定的差异,但是却和蒙文通、胡厚宣等所称日趋干寒不符合,也和竺可桢等的脉动说有些不同;实际上是与现代相差不很大。”但他又同时指出,由于文献、地域性等客观因素的制约,秦汉时期局部地区的气候与今天的差异大小也是不同的[1]。然而,文焕然在其后的研究中认为:“从距今约25 00年前以来,我国气候变化总的趋势是气温较以前逐渐降低”,“在7 000多年前至公元200多年这段时间内,中国的气候较暖”,其后气候转冷。他同时又指出,从近八千年来气候冷暖变迁的情况看,秦汉南北朝时期为气候转冷时期,但还是比较温暖[2],而且其间的起伏也较大,如两汉时气温虽较低,有些经济作物的分布北界却略高于现今[3]。

竺可桢在1961年发表的《历史时代世界气候的波动》一文中指出:“两汉、中唐,到北宋及明代三个时期,(气候——引者注)则和现在相仿。而春秋以前,则比现在更热”,“秦汉时代黄河流域气候与今相似,而殷周时代却比现在为温和”。十余年后,竺可桢在其《中国近五千年来气候变迁的初步研究》一文中,又对自己的观点加以修正,认为:“在战国时期,气候比现在温暖得多”,“到了秦朝和前汉(公元前221—公元23年)气候继续温和”,“司马迁时亚热带植物的北界比现时推向北方”;“到东汉时代即公元之初,我国天气有趋于寒冷的趋势,有几次冬天严寒,晚春国都洛阳还降霜降雪,冻死不少穷苦人民。但东汉冷期时间不长。”最后他总结说:“在每一个4 00至800年的期间里,可以分出5 0至100年为周期的小循环,温度范围是0.5°—1°C。”[4]自是以后,竺可桢的研究结论,虽无人视之为不刊之论,但长期以来被中国气候史研究者所征引和援用。王子今的《秦汉时期气候变迁的历史学考察》[5]一文,从历史学研究的角度论证了竺论;而台湾的刘昭民则从文献中关于冷暖、动物与植物的分布、节气和物候等记录的情况入手,将春秋至西汉成帝建始三年(前30年)划为中国历史上的第二个暖期,认为西汉大部分时间为暖湿气候,而从建始四年始,终东汉王朝,则是中国历史上的第二个冷期之一段[6],与竺论无多少区别。

事隔20余年后,有人对竺可桢关于中国历史时期气候研究的结论发表了不同的看法。牟重行针对竺文征引文献中所存在的问题而提出疑问,进而对其结论持否定的态度。牟在其著《中国五千年气候变迁的再考证》一书中指出:竺可桢的《中国近五千年来气候变迁的初步研究》“由于时代条件限制,在分析使用历史文献资料中还存在不少缺陷和问题。主要问题有:(1)对文献误解或疏忽;(2)所据史料缺乏普遍指示意义;(3)推论勉强等。”由此得出结论说:“由于选择的气候证据本身存在不确定性,以致据此勾勒的中国5 000年温度变化轮廓,大体上难以成立。”[7]但牟文在具体指出了竺论在文献运用、推断上存在的问题后,并没有就中国历史气候变迁的基本概端提出自己的结论。

满志敏则根据自己对历史气候的研究,在两汉时期气候状况这一问题上提出了与竺论大相径庭的结论:战国至西汉初的气候向寒冷方向波动,黄河中下游地区气候要比现代寒冷,为寒冷气候;西汉中叶开始气候回暖,“西汉后期黄河中下游地区气候比现代提前约一个物候。”“东汉后期的气候与现代相差很少,亦是处在相对温暖的时期。”“东汉以后气候略为转凉,但从几个物候情况来看,大体上与现代相差不大。”[8]对满志敏的研究结论,有学者曾撰文指出了其中存在的对“资料的理解,似乎值得商榷”的问题,认为其推论“似乎也难免有证据不足之嫌”,由此而言其结论“是缺乏说服力的”[9]。然而,满志敏在《中国历史气候变化》一书的相关章节里仍坚持自己的看法,龚高法亦持此论见,而且认为秦汉时期是中国历史上的寒冷期[10]。

而有些学者的研究结果与上述西汉、东汉或暖或冷的研究结论大为不同,或主张整个两汉时期处于温暖阶段,或认为全部为寒冷期,或以为冷暖不断交替。如刘恭德在其《近两千年昆明地区八月气温变化的分析》一文中就认为汉唐处于温暖无冷害期[11]。任振球从九大行星会合周期的视角着眼,着重探讨了行星运动对中国历史气候变迁百年振动的影响。他通过研究发现:“公元300年以前,出现了(一个包括两汉在内的——引者注)长达一千一百年的更暖时期。”[12]另有学者以为:“5 000年来,我国气候在寒暖期交替出现的变化过程中,明显地存在寒期愈来愈长,寒冷程度一次比一次加深,暖期愈来愈短,回暖程度一次逊于一次的趋势。……西周寒冷时期历时仅约两个世纪,汉至南北朝寒冷期历时已达四个世纪,……寒冷时期和程度的增长趋势也就是干旱时期与程度的增长趋势。”视两汉时期为寒冷期[13]。而张天麟在研究长江三角洲历史时期的气候时则指出:“长江三角洲气温的变迁,经历三个温暖期与三个寒冷期,冷暖期相间。……春秋战国至东汉后期,气候是比较温暖的。”在干湿状况方面,“西汉至三国后期,约当公元前200年至公元25 0年,长江三角洲的气候是偏旱的。”[14]另外,王开发等人与陈渭南等人根据植物孢粉的组合情况,分别对上海西部的历史气候和毛乌素沙地全新世的气候进行了研究。前者认为:“公元前85 0—公元15 0年,气候温暖,年均温略高于现在”;“公元15 0—5 5 0年,气候略为寒冷,年均温稍低于现在”。并将其结果与张天麟的长江三角洲温度变迁研究结论、竺可桢论,以及日本、北美和欧洲地区气候研究结果相比较,指出:“从暖、冷期持续的时间来看,上海西部和北美大湖区(的情况——引者注)更为接近。”[15]而后者则强调毛乌素沙地“气候的变化与其他地区相比,具有准同步性规律,这一点在中全新世表现得最为突出。”指出:中全新世晚期秦西汉时,气候“温和偏湿,植被得到一定程度的恢复发展。由蒿属、藜科、菊科等耐旱草本灌丛组成的干草原支持了秦汉在这里的开发。”在晚全新世,“总的情形为湿凉偏干,但也经历了若干波动。……前期寒冷干燥,即是东汉至十六国时期的干冷阶段。”[16]盛福尧在对河南省历史气候进行研究论及两汉时说:公元前206年—前101年,“寒暖对比,显以寒占优势”;公元前100年—公元25年,“此期显仍以寒为主,终西汉之时可谓长以寒为主”;公元25年—100年,“冬暖夏热比较显著,……表现出回暖的趋势”;公元101年—219年,“寒情又有所抬头,……总观东汉时代,可名为由暖转寒年或次寒年”[17]。

以上所列,可谓仁者见仁,智者见智,这些虽不能全面地反映两汉气候研究的既有成果,但由上可窥两汉气候研究的基本概端。既有的研究结论和方法,可资借鉴之处较多,是对两汉气候状况作进一步研究的基础。然而,由于许多研究以中国几千年历史气候为研究对象,并非限于有汉两代,因此,具体研究难免有诸如文献的搜集、谋取应用不全或在方法上以点代面、以偏概全等弊端的存在,使得以上有关研究皆或多或少、程度不同地存在这样或那样的不足,有碍于真实、全面地反映两汉气候变迁状况,由此决定了进一步研究两汉气候成为必要。鉴于此,笔者根据在两汉灾害研究中所旁涉到的相关文献,从历史学的角度对两汉气候作一番再考证。

(二)两汉气候研究所据佐证的辨析

在正式探讨两汉气候状况之前,我们还必须明确何谓气候及其构成要素有哪些,这是十分必要的前提工作。因为以往的研究,多偏重于气候的某一方面,特别是气温;且往往将西汉、东汉王朝作为两大时段来考察,而历史气候的实际情况并非像人为机械地划分历史阶段那样,呈大段(或世纪、或王朝)整时的变迁。

气象专家指出:“所谓气候,应该理解为在一段较长时间阶段中大气的统计状态,它一般用气候要素的统计量表示”。“平均状态或统计状态是用气候要素(温度、降水等)的平均值或统计量来表现的”。“但是,这种统计量往往随着阶段的转移而发生明显的变化,这就是气候变化。”[18]因此,考察历史时期的气候状况,必须将气候的两大基本要素——温度和降水——列为考察对象,进行分阶段综合性的动态研究,而这恰恰是过去对历史气候的研究所忽视的。如竺可桢在《中国近五千年来气候变迁的初步研究》一文中就明确地说:“气候因素的变迁极为复杂,必须选定一个因素作为指标。如雨量为气候的重要因素,但不适合于作度量气候变迁的指标。原因是在东亚季风区域内,雨量的变动常趋极端,非旱即涝;再则邻近两地雨量可以大不相同。相反地,温度的变迁微小,虽摄氏一度之差,亦可精密量出,在冬、春季节即能影响农作物的生长。”[19]虽然竺可桢以温度作为研究因子而力图真实地反映中国历史气候变迁,但事实上正因为研究因素单一,导致其研究结论不周全,竺可桢并未如愿以偿,他由温度变迁得出的中国历史气候变迁的研究结论因此受到了后人的挑战。前车之鉴,理当汲取。另外,由于历史年代较为久远,对历史时期气候变迁的研究,仅凭一种研究方法是难以窥见其真目的。气候变迁历史的研究应采用多重的方法和手段,从不同的侧面、不同的角度对之进行立体的、综合的研究,如是才能进而得出较为科学的、符合历史本来面貌的研究论断。一般地说,历史时期气候变迁的研究主要有以下几种方法:对历史文献气候记载的研究方法、树木年轮方法、物候学方法、生物学的方法、自然地理因子的方法和同位素的方法等等[20]。两汉时期处于竺可桢所言的“物候时期”,因此,本书主要从气候两大基本因素——温度和降水——着手,运用历史文献中有关气候和物候的研究方法,对两汉时期的气候进行再考证。

梁启超在《中国历史研究法》一书中指出:“史料为史之组织细胞,史料不具或不确,则无复史之可言。”[21]是语道出了史料对于史学研究的至关重要的影响。对历史气候研究而言,史料的寻觅和运用更是如此。因为历史气候资料文献专录者较稀少,哪怕是一点一滴可资运用的史料,都是弥足珍贵的;二则资料取舍、运用得是否合理,是否具有历史气候的代表意义。因此,历史气候研究在使用有限的文献资料时,必须持慎重的态度。

1.竹子、柑橘的分布状况与两汉气候的变化

在以往的秦汉时期气候研究论著中,多以文献中记载的生物(如竹子等)的南北地区分布变化作为衡量历史时期温度变迁的尺度,是法具有一定的合理性,相关研究亦取得了一定的成就。然而,运用这一方法的研究者往往忽视了客观存在的影响生物分布的因素特别是人为因素,使得其研究结论在有些时候因缺乏足够的证据而难以成立。满志敏曾根据人为作用强度的大小,将生物分布划分为三个带:自然分布带、经济分布带和观赏分布带,认为位于不同带内的生物具有不同的气候指示意义。自然分布带内的“生物呈自然分布状态,可按该生物适宜气候条件去估计当时气候的状态”,运用这一方法的最为典型者乃孢粉分析法;经济分布带内的生物由于“受到人为经济活动的影响,可按该种生物生长所需的最低温度和这种温度出现的频率来估计气候带的位置”;而观赏分布带内的“生物出现是人为享乐需要的结果,生物死亡率很高,生物的出现是以个体的不断更替为特征的,并不能指示气候带的位置。”[22]由于人为因素作用的不同,各种生物分布的气候指示意义有别,本书在运用文献中有关生物分布变迁记载来分析气候变化时,始终对其气温的指示意义予以注视。

第一,竹子的分布与两汉气候冷暖状况探讨。竹子作为亚热带植物,种类繁多,对温度和水分都有较高的要求,自然状态下的竹子现在主要分布于中国长江流域、华南及西南等地区。然而,作为经济栽培的竹林,其分布北界西起渭河上游的甘肃天水一带,中经六盘山南麓、渭河平原南部、太行山东南麓,东至河北漳河沿岸的涉县一带,其分布面积大小不等,从数亩、数十亩乃至千亩、万亩不一[23]。这和两汉时竹子的北界分布地区有所不同,但这种区别是极其细微的。

两汉时期,竹子主要分布在江南地区,黄河中下游地区的竹子乃经济栽培作物,且呈散布状,历史文献中的有关记载可说明这一点。

《史记·货殖列传》云:“巴蜀亦沃野,地饶……竹、木之器”;“江南卑湿,……多竹木”。《淮南子·地形》:“东南方之美者,有会稽之竹箭焉。”《盐铁论·本议》录士大夫语:“江南之柟梓竹箭”,《盐铁论·通有》亦云:“今吴、越之竹,隋、唐之木,不可胜用。”《尔雅·释地》:“东南之美者,有会稽之竹箭焉。”可见,江南湿热的气候环境,是形成竹子为这一地区物资资源的前提条件,这一分布态势,不仅与今天竹子的主要分布地区无别,就是与两汉之前的历史时期相比,亦无甚差异。《周礼·职方氏》:“东南曰扬州,……其利金锡竹箭。”《尚书·禹贡》:“淮、海惟扬州。……三江既入,震泽底定。篠簜既敷,厥草惟夭,厥木惟乔,……厥贡惟金三品,瑶、琨、篠簜。”郑玄注《周礼》谓“箭,篠也。”《尚书》孔安国传曰:“篠,竹箭。簜,大竹。”孔颖达疏云:“篠为小竹,簜为大竹。”《说文解字·竹部》:“簜,大竹也。从竹,汤声。《夏书》曰:‘瑶琨筱簜。’簜可为干,筱可为矢。”《尔雅·释草》:“簜,竹”、“篠,箭”。邢昺疏引“李巡曰:竹节相去一丈曰簜。孙炎曰:竹阔节者曰簜。”清代郝懿行《尔雅义疏·释器》:“篠者,《说文》作筱,云:‘箭属,小竹也。’盖篠可为箭,因名为箭。”竹在江南地区的广饶分布,足以说明那种认为“‘竹’居于山西物产前列却不名于江南物产中,可见当时黄河流域饶产之竹,对于社会经济的意义甚至远远超过江南”的认识是不成立的。江南所产之竹,不仅面积大,而且品种多,就篠(即竹箭)、簜(大竹)而言,后者从文献记载看,似惟有江南才出产,而箭竹既产于江南,又产于黄河流域一些地区。元代李衎在《竹谱详录·竹品谱》中总结说,竹箭有四种,其中江浙之地为多,而鲁地亦有分布,其“形色与他篠不殊,质特坚润”。

江南之竹似为自然生,而黄河流域之竹则是作为经济栽培的产物。司马迁在《史记·货殖列传》中,就说“凡编户之民,(拥有——引者注)竹竿万个,……此亦比千乘之家”。又说在关中渭川地区,谁有千亩之竹,“此其人皆与千户侯等”[24]。然而,竹子与富比“千乘之家”和“千户侯”之间究竟是怎样联系在一起的呢?这里,不得不对竹子的主要用途作一番探讨。

笔者认为,两汉及其以前的历史时期,竹子主要用作日常生活器具,如“在长江流域和岭南地区,用竹作屋十分普遍。《东观汉记》载钟离意迁堂邑令,‘市无屋,意出俸钱,率人作屋。人赍茅竹,或持林木,争起趋作,浃日而成。’”[25]而从国家方面言之,则主要用于战争。《诗经·小戎》:“交韔二弓,竹闭绲縢。”毛传:“绲,绳。縢,约也。”孔颖达疏:“以竹为闭置于弓隈,然后以绳约之。”朱熹《诗经集传·小戎》注曰:“闭,弓檠也。……绲,绳。縢,约也。以竹为闭,而以绳约之于弛弓之里。”可见,在周时已把竹子用于制造战争武器——弓箭上,两汉时期亦基本如此。

淇园之竹据言早在殷商时代就已存在,是国家的官方竹园。《诗经·淇奥》称:“瞻彼淇奥,绿竹猗猗,……绿竹青青,……绿竹如箦”。晋戴凯之《竹谱》曰:“淇园,卫地,殷纣竹箭园也。……《毛诗》所谓‘瞻彼淇奥,绿竹猗猗’是也。”朱熹注云:“淇上多竹,汉世犹然,所谓淇园之竹也。”据《淮南子》之《原道》、《兵略》,用淇园之竹做成的箭是上乘品,称“美箭”[26]。东汉初年,寇恂就曾“伐淇园之竹,为矢百余万”,“转以给军”,为光武帝北征燕代的军事行动提供了保障(《后汉书·寇恂传》)。据《史记·河渠书》裴骃“集解”引晋灼语,淇园之竹乃篠即竹箭,“篠可为箭,故名为箭。”从殷商至两汉,淇园之竹的主要用途是制造弓箭,只是在汉武帝时因河决特殊情况而偶伐淇园之竹用于堵治黄河决口。

东汉安帝时,陇山一带的竹子一度被“无复器甲”的起事羌人用作武器,他们“或持竹竿木枝以代戈矛”(《后汉书·西羌传》)。身为将军的杨仆对国家在战争中对竹子用途和需求量体会较深,因此,他曾用输竹来赎罪。据《汉书·景武昭宣元成功臣表》载,杨仆于武帝元封四年(前107年)“坐为将军击朝鲜畏懦,入竹二万个,赎完为城旦”[27]。由于可以用竹子与政府做交换从而获得好处,加之两汉对书写材料——竹简——需求量较大[28],从而刺激了本无天然竹子而又对竹子有较大需求的黄河流域的竹子的生产。

两汉时期黄河流域竹子的分布地区,主要集中于关中一带。《汉书·地理志下》称关中“鄠、杜竹林”与“南山檀柘”相比肩,以二者为标志,关中地区有了“陆海”之誉,司马相如、班固、张衡都极言关中“竹林之榛榛”的盛况。与关中仅有秦岭之隔的褒斜之地,也以产竹而出名。西汉武帝时,张汤曾言于武帝曰:“褒斜材木竹箭之饶,拟于巴蜀”(《史记·河渠书》)。其次为河南境内,如淇园之竹、洛阳之竹等。据《史记·河渠书》载,武帝在堵黄河瓠子决口时,就“下淇园之竹以为楗”,东汉时,寇恂又伐取淇园之竹制箭。文焕然称淇园为汉代官营竹园[29]。最后为六盘山南麓地带,安帝时羌人起义所用的竹竿就出自这里。

另据《后汉书·郭伋传》载,郭伋在东汉初年出任并州牧,“始至行部,到西河美稷,有童儿数百,各骑竹马,道次迎拜。”美稷治今内蒙古准格尔旗西北,处于北纬39.7 5°左右[30],有学者视之为两汉时经济栽培竹林的最北界[31],另有学者将之作为西汉气候温暖的证据[32]。其实,仅据《后汉书·郭伋传》中数百儿童骑竹马的记载来推断美稷产竹,如同以关中有竹而推论竹“居于山西物产前列却不名于江南物产中”一样,存在着论据不足的问题。因为:其一,竹马为竹制品,竹马的来源,或有三种可能,一则为利用当地竹林资源而编制,二则由他地输入的竹子而制成,三则竹马由外地输入;其二,文献中似无美稷有竹林的记载,考古亦无佐证。由此两点我们说,两汉时美稷是否真的有竹子存在,尚待进一步考证。

总之,两汉时期自然状态下竹林的分布地区为江南一带,黄河流域竹子为经济栽培的产物。从该期竹子地域分布看,与其他历史时期乃至现在大体上无多大的区别。仅有的一点不同,乃表现为竹林在黄河流域的具体分布地点的差异上。因为人工经济栽培作物最容易受到人为因素的影响[33],唐宋时期的一些文献都反映了泾渭上游、北洛河、关中地区,以及太行山麓等地区均有竹林的存在[34]。至于淇园之竹,《魏书·李平传》载:“车驾将幸邺,平上表谏曰:‘……将讲武淇阳,……驰骕骤于绿竹之区’”。可见,北魏时淇园仍为“绿竹之区”。只不过可能由于战争制箭用竹和西汉治河用竹[35],以后的淇园之竹不曾如以前那样丰茂。郦道元注《水经·淇水》“淇水出河内隆绿县西大号山”说:“汉武帝塞决河,斩淇园之竹木以为用。寇恂为河内,伐竹淇川,治矢百余万,以输军资。今通望淇川,无复此物”。郦道元所言北魏时淇川无竹是否为实暂置不论,但他道出了一个历史事实,即淇园竹子的衰微乃人为因素使然。

从有关记载竹子在两汉的具体分布时间看,竹子分布于两汉各历史阶段。西汉及东汉初黄河流域的竹子分布情况,前已谈及。那么,东汉中后期流域内有无竹子的分布呢?以下文献记载可以说明问题:《后汉书·襄楷传》载桓帝延熹七年(164年)“冬大寒,杀鸟兽,害鱼鳖,(洛阳)城旁竹柏之叶有伤枯者。”谢承《后汉书》卷4曰桓帝延熹九年“冬,大寒过节,毒害鸟兽,爰及池鱼,(洛阳)城旁松竹,皆为伤绝。”另外,在《四民月令》“正月”的农事安排中,其中就有竹子栽培一项[36]。由上足见:终东汉时期,竹子在黄河流域的分布范围似不存在所谓的变化情况。

鉴于两汉时期竹子在黄河流域的分布地区无多大的区别,笔者认为,以往研究中以“秦汉竹林分布范围的变化”作为论据,认为“大致在两汉之际,经历了由暖而寒的历史转变”的论点是不足据的。

通过对两汉时竹子的分布地区和分布范围的考察,并将之置于历史长河中,笔者认为:两汉时竹子的分布地区与历史时期和现在相比较,无甚根本的区别,细微之别就是具体分布地点的不同,察究其因,人为因素在其间起着至关重要的作用。加之中国竹类众多,生态习性纷纭,仅从历史文献语焉不详的笼统记载中,无法找到反映历史气候变迁的关键性限定因子。因此,以往研究利用两汉时竹子在黄河流域分布地域的细小变化来说明西汉和东汉时所谓的由暖转寒或由寒转暖的气温变动是不妥当的。

第二,柑橘的分布状况与两汉气候。柑橘的栽培,必须有适宜的气候条件。据专家研究,适宜栽培柑橘的地区,其极端最低气温多年平均值需在-5℃以上,年平均气温在15℃以上,但不得高于38℃,最冷月(即1月)平均气温要在5℃以上。如果极端最低气温多年平均值在-9℃及以下,柑橘会被冻死,因此,不适宜栽培柑橘[37]。柑橘目前在中国遍布华东、中南、西南和西北十八个省、区,主要种植在秦岭南麓、安徽南部到太湖流域以南的广大地区[38],其中以浙、赣、湘、黔等省的南部地区,华南、云南大部和四川盆地、长江三峡地区为最适宜栽培气候区;在黄河流域的一些地区,如陕南、陇南等地或由于特殊的地形,或采取特殊的防冻措施,也可栽培[39]。这和两汉时柑橘的分布地区基本一致。

据文献记载,两汉时期柑橘始终以南方地区为主要分布地区。《吕氏春秋·本味》:“果之美者,……江浦之橘,云梦之柚”;《史记·货殖列传》:“蜀、汉、江陵千树橘”;司马相如《子虚赋》称故楚平原广泽地“栌梨梬栗,橘柚芬芳”(《汉书·司马相如传》);《盐铁论·相刺》载大夫曰:“橘柚生于江南,而民皆甘之于口,味同也”;《盐铁论·未通》称百越“民间厌橘柚”;《艺文类聚》卷6录扬雄《扬州箴》言扬州有“橘柚羽贝”;王逸注《楚辞·屈原赋》:“言橘受天命,生于江南”;《说文解字·木部》:“橘,果,出江南”,“橙,橘属”,“柚,条也,似橙而酢”;《齐民要术》卷10引《异物志》曰:“橘树,白花而赤实,皮馨香,又有善味。江南有之,不生他所”。

然而,司马相如《上林赋》又云:“于是乎卢橘夏孰,黄甘橙楱,枇杷橪杮,亭柰厚朴,梬枣杨梅,樱桃蒲陶,隐夫薁棣,荅遝离支,罗乎后宫,列乎北园”(《汉书·司马相如传》)。这段赋文所列果实可分两类情况,一类是可在上林苑成熟的卢橘;另一类为黄甘橙楱等,它们罗列布于苑内,至于是否可以成熟,不得而知。对于司马氏“卢橘夏孰”之语,西晋文学家左思于其《〈三都赋〉序》中批评其“于辞则易为藻饰,于义则虚而无征”(梅鼎祚:《西晋文纪》卷18)。徐中舒则认为司马氏和左氏所言各有其道理,其不同缘于其所处时代有先后,所见植物生长发育当然有不同,这种不同及东汉光武帝东迁洛阳,是由于“西汉以后,西北气候渐趋干寒”,“东汉以后,关中气候转变至骤”,“汉晋气候转变所致”[40]。对此,文焕然则认为司马氏之赋“显然有夸张”,左氏之论是“实事求是”的,而徐氏之说“更属牵强”,司马氏“卢橘夏孰”一语“是虚构的”[41]。针对文论,王子今则认为“或许并未能符合秦汉气候的真实状况”,认为东汉时南阳地区亦不具备柑橘生产条件[42]。那么,以上诸说和评骘究竟孰是孰非呢?

颜师古注《汉书·司马相如传》引应劭语曰:“《伊尹书》曰‘箕山之东,青马之所,有卢橘夏孰’。”[43]又引晋灼语云:“此虽赋上林,博引异方珍奇,不系于一也。”西晋文学家挚虞在其《文章流别论》中批评司马相如《上林赋》等“丽靡过美,则与情相悖”(梅鼎祚:《西晋文纪》卷13);而《文心雕龙》之《情采》、《夸饰》二篇,分别批评《上林赋》所列之物是“采滥忽真”、“诡滥愈甚”。综上所述,对《上林赋》中所云“卢橘夏孰”,笔者试作以下推测:其一,《上林赋》中“卢橘夏孰”之语,似为用典,这类用典在汉赋中可谓比比皆是;其二,如晋灼所言,赋中所引异域珍奇,大必不可视为上林苑真正之所集,因为汉赋里常用这些嘉木异草等物质作为象征资源来讽颂京殿囿苑[44];其三,铺张扬丽是汉赋常用的修辞技巧,是为《文心雕龙·诠赋》所云的“赋者,铺也;铺采摛文,体物写志也”,特别是在铺写京师苑囿之弘博气势时,赋家总会极尽笔墨铺陈其山水、草木等等,因此而形成了汉赋“巨丽”、“靡丽”甚至“淫丽”的语言风格,这在司马相如的赋中表现得最为突出,《文心雕龙》对之也多有批评[45]。上述几个方面,已为南宋学者程大昌所注意,他在其地理学专著《雍录》卷9中指出:“相如始而置辞也,包四海而入之苑内,其在赋体,固可命为敷叙矣。而夸张飞动,正是纵臾”。再者,据《汉书·司马相如传》记载,司马相如在做《上林赋》时就分别明确地设定了其前提和宗旨:“‘亡是公’者,亡是人也”,“‘子虚’,虚言也”,“‘乌有先生’,乌有此事也”;“虚藉此三人为辞,以推天子诸侯之苑囿”,以“明天子之义”。由此可见,《上林赋》中所列“卢橘夏孰”等事,乃托“亡是公”等人之言而进行“推”论的结果,是虚语,并非真的历史事实。程大昌在《雍录》卷9也一再强调这个问题:“相如之赋上林也,固尝明著其指曰:此为亡是公之言也。亡是公者无此人也。夫既本无此人,则凡其所赋之语,何往而不为乌有也”,认为左思“知其乌有而以实录责之,故所向驳碍也。”

另据《三辅黄图》卷3:“扶荔宫,在上林苑中。汉武帝元鼎六年(前111年),破南越起扶荔宫(宫以荔枝得名),以植所得奇草异木:……龙眼、荔枝、槟榔、橄榄、千岁子、甘橘皆百余本。上木,南北异宜,岁时多枯瘁。荔枝自交趾移植百株于庭,无一生者,连年犹移植不息。后数岁,偶一株稍茂,终无华实,帝亦珍惜之。一旦萎死,守吏坐诛者数十人,遂不复莳矣。其时则岁贡焉,邮传者疲毙于道,极为生民之患。至后汉安帝时,交趾郡守唐羌极陈其弊,遂罢其贡。”《南方草木状》下云:“千岁子,有藤蔓出土,子在根下,须绿色,交加如织。……出交趾。”由是看来:荔枝、柑橘等“异木”本皆为亚热带作物,非关中所固有,关中所见,基本上是从南方“移植”的;由于“南北异宜”,这些从南方移植而来的植物的生存受到了极大的挑战和影响,纵然有专人负责养护,且有便利的灌溉条件和极好的宫中御寒设施[46],荔枝等还是难以存活,宫中所需荔枝等热带果物仍然还要从南方御供。

综上所述,笔者认为《上林赋》中所述“卢橘夏孰”,其真实性颇值怀疑,且纵如司马氏所言,亦系宫廷中人工栽培和精心呵护的产物,不具有普遍性,不足以作为两汉关中产橘的证据,竺可桢当年在论及秦汉时期的气候时注意到了这一点,没有将之而是谨慎地把“江陵千树橘”作为考察秦汉时期气候冷暖变迁的依据[47]。

文献中关于历史时期内柑橘生长之北界的记载,也基本上反映了两汉时柑橘的分布状况。《周礼·考工记》曰:“橘逾淮而北为枳”。《晏子春秋·内篇》:“橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳”。西汉初期的《淮南子·原道》曰:“今夫徙树者,失其阴阳之性,则莫不枯槁。故橘树之江北则化而为枳”。西汉以前橘之栽培和生长在通常情况下尚以淮河为界,而至西汉初期,橘之栽培北界则南移,以长江为界,说明西汉初时,较之于其前时期则气温有所下降,从橘之生长北界看,其气温似比现在还低[48]。

2.水稻、小麦、大豆的种植状况与两汉气候的变化

有学者为文认为,西汉时水稻为黄河流域的主要农产,而在武帝时,国家以行政力量规模地推广冬小麦种植,“则暗示汉时关中是因气候变迁,出现了农耕生产由稻而麦的转换。”并据《氾胜之书》等关于大豆种植技术、《后汉书》等文献有关行军作战粮及灾荒年岁赈济粮中有大豆的记载,认为“‘备凶年’的大豆受到重视,似乎可以看作西汉至东汉气候条件发生若干变化的例证之一。”[49]对于此论,笔者认为值得商榷。

首先,关中地区农业生产在汉时经“由稻而麦的转换”不尽符合历史事实。《史记·货殖列传》:“关中……膏壤沃野千里,……其民犹有先王之遗风,好稼穑,殖五谷,地重,重为邪。”何谓“五谷”?据郑玄注《周礼·天官》、赵岐注《孟子·滕文公上》、王逸注《楚辞·大招》等,主要有麻、黍、稷、麦、豆和稻等。据此,关中所“殖五谷”,稻乃其中之一种,并非如言关中西汉时以水稻生产为主,此其一。其二,两汉时期,关中水稻生产不存在所谓的经“由稻而麦的转换”。西汉时关中水稻生产如《汉书·东方朔传》、《汉书·杨雄传》所言,当为事实。然而,东汉时水稻作物并没有从关中退出。东汉末年的《四民月令》中就有关中种植水稻的记载:“(三月)是月也,杏华盛,……时雨降,可种秔稻”;“(五月)是月也,可别稻及蓝,尽至后二十四止”。“别稻”,就是移栽稻秧,有专家视之为东汉时水稻栽培技术取得的突出成就之一[50]。其三,关中地区乃至整个黄河流域水稻种植的前提或基础是该地发达的灌溉网络。据《汉书·沟洫志》等载,自武帝始,关中就陆续修筑了漕渠、龙首渠、六辅渠、白渠、灵轵渠等等,这些灌溉渠道的修建,使水稻种植所需之水有了保障,如郑国、白二渠令关中农业用水受益无比,京师之需禾黍仰其所供。但逮东汉末年及其后,“关中地区经军阀混战,水利工程遭到严重破坏,水稻生产受到影响”,而在十六国前秦时期,由于郑、白二渠的重修,关中水稻有所恢复[51],水稻生产从未退出关中。据邹逸麟研究,汉唐时期关中乃至整个黄河流域的水稻生产兴衰,都与水利工程的兴建与堙废有关,某个较短的历史阶段内水稻生产的变化,与气候冷暖变迁似无多大干系。

其次,西汉中后期以来提倡关中种植麦与大豆,并非气候向寒冷变化的结果,而与人口压力、多发的灾害和麦、豆“保岁易为”、“备凶年”的作用等因素有关。

众所周知,西汉草创之初,为解决发展社会经济所需的劳动力问题,政府采取了诸如强制早婚、奖励生育、惩罚不嫁、放黜宫女等刺激人口增长的措施,到文景之世时,举国人口基本上达到了战国时的数量,“后数世,民咸归乡里,户益息”(《史记·高祖功臣侯表》),关中地区人口增长亦当较快;另一方面,出于加强中央集权等考虑,汉初统治者还不断迁豪于关中,加之以关东地区流民的不断涌入,“长安诸陵,四方辐凑并至而会,地小人众”(《史记·货殖列传》),关中地区人口密度竟高达每平方公里千人,为全国之冠[52]。到武帝时,“酆镐之间号为土膏,其贾亩一金”(《汉书·东方朔传》)。巨大的人口压力,使得关中居民所仰之食捉襟见肘,国无蓄积,贾谊、晁错和董仲舒各自在其上奏汉帝疏中,都曾不同程度地言及西汉公私之积“犹可哀痛”的问题。

关中地区在西汉时又是旱、蝗等灾害多发区,据笔者统计,西汉建国至汉武帝时,全国共发生了百余次各类自然灾害,其中有相当大的一部分发生在关中地区。灾害的多发,势必影响关中地区的农业生产和粮食产量,供需矛盾突出。为解决人口增多带来的粮食供应不济问题,以及抗灾、救灾、备灾之需,西汉政府一方面采取了诸如“弛山泽之禁”,让利与民等措施;另一方面,改变耕作方式和改进生产技术,提高作物单位面积产量,种植麦、豆乃至稗,以及代田法的出现就是其具体表现。

据《汉书·食货志上》,武帝时,董仲舒上书曰:“《春秋》它谷不书,至于麦禾不成则书之,以此见圣人于五谷最重麦与禾也。今关中俗不好种麦,是岁失《春秋》之所重,而损生民之具也。愿陛下幸诏大司农,使关中民益种宿麦,令毋后时。”据颜师古注“宿麦,谓其苗经冬”,董仲舒所言的宿麦,当为冬小麦。实际上政府劝种冬小麦者,并非发轫于西汉,《礼记·月令》中就有这一方面的记载:“是月(仲秋之月——引者注)也,……乃劝种麦,毋或失时。其有失时,行罪无疑。”董仲舒上书中称《春秋》重麦禾亦可明之。中国古代为什么要劝民种冬小麦呢?郑玄注《月令》说:“麦者,接绝续乏之谷,尤重之。”何谓“乏绝”?孔颖达疏《礼记·月令》季春之月“命有司发仓廪,赐贫穷,振乏绝”引蔡氏语曰:“暂无曰乏,不续曰绝”。“乏绝”之际当在春夏青黄不接之时。孔颖达又曰:“前年秋谷,至夏绝尽,后年秋谷未登,麦此时熟,乃接续其乏绝。黍稷百谷不言‘劝’,麦独言‘劝’,是尤重之。”农学专家因此指出:“单季分种冬麦,则给予作物生产增加了一层保障,因为冬小麦是秋种夏收,既可以少受春旱影响,更可免夏涝之害。”[53]又,《后汉书·安帝纪》载安帝永初三年(109年)七月诏曰:“长吏案行在所,皆令种宿麦蔬食,务尽地力”。由此看来,西汉武帝及其后的政府提倡种植冬小麦,并非“与气候寒温的变化有关”,而是从冬小麦的种植、生长期无多大灾害有较稳的收成,以及“接绝续乏”之作用、“尽地力”等而着眼的。另一方面,在《淮南子》之《时则》、《主术》中,就分别录有“劝种宿麦”和“宿麦”播种时间的专门记载,也说明汉代种植冬小麦决非始于武帝。

大豆的种植,在中国古代可谓由来已久。传说中的神农氏在上古教民种植的“百谷”中就有大豆。另据文献记载,春秋战国时黄河流域种植大豆亦较普遍。《春秋》定公元年(前5 09年):“冬十月,殒霜杀菽。”孔颖达疏:“菽者,大豆之苗。”《诗经·小宛》:“中原有菽。”朱熹《诗经集传·小宛》:“菽,大豆也。”《豳风·七月》:“七月亨葵及菽。”《战国策·韩一》:“韩地险恶,山居,五谷所生,非麦而豆;民之所食,大抵豆饭藿羹”。其后的《吕氏春秋·审时》中又专门讨论了节气与大豆种植的关系,强调种植大豆切不可失时;汉初的《淮南子·地形》曰:“北方幽晦不明,天之所闭也,寒水之所积也,……其地宜菽”。据《汉书·杨恽传》载,西汉宣帝时的杨恽在《报孙会宗书》中亦言:“田彼南山,芜秽不治,种一顷豆,落而为萁。”总而言之,黄河流域种植大豆自古至汉亦然,大豆之所以被列为“五谷”之一种,与大豆本身具有很强的适应性所决定的较长的种植时间和收获有保障等有关。《氾胜之书》:“三月……有雨,高田可种大豆。土和无块,亩五升;土不和,则益之。种大豆,夏至后二十日,尚可种。戴甲而生,不用深耕。”《四民月令》:二月“可种……大豆”,三月“桑椹赤,可种大豆,谓之上时”,四月“时雨降,可种……大、小豆,……美田欲稀,薄田欲稠。”正因为如斯,人们把大豆和小麦一并视为救荒备灾之物。《氾胜之书》曰:“大豆保岁易为,宜古之所以备凶年也。谨计家口数,种大豆,率人五亩,此田之本也。”所以,班固在《汉书·食货志》中强调“种谷必杂五种,以备灾害。”颜师古注曰:“岁月有宜,及水旱之利也。种即五谷,谓黍、稷、麻、麦、豆也。”东汉郑众注《周礼·稻人》云:“今时谓禾下麦为夷下麦,言芟刈其禾,于下种麦也。”又注《秋官司寇》“薙氏”曰:“今俗间谓麦下为夷下,言芟荑其麦,以其下种禾豆也。”

两汉尤其是东汉时诸灾频繁,对农业生产造成了极大的损失,而麦、豆或由于其耕作时节或由于其自身特质使然,具有较稳的收成,在两汉各农作物产量及国家仓储中所占的份额似不小,在政府赈灾中起着较突出的作用。《后汉书·献帝纪》载,献帝兴平元年(194年),“三辅大旱,自四月至于是月(七月——引者注)。……是时谷一斛五十万,豆麦一斛二十万,人相食啖,白骨委积。帝使侍御史侯汶出太仓米豆,为饥人作糜粥,经日而死者无降。”

综上所述,笔者以为,以黄河流域水稻、小麦和大豆的种植状况来反映两汉气候经由西汉时温暖向东汉时寒冷的变迁,恰属梁启超所言的“史料不具或不确”之列,因此,其论虽不能说是“无复史之可言”,然则颇值商榷之情明矣。

(三)两汉气候状况的再考察

1.农事活动时节与两汉气候状况

中国是一个农业古国,在长期的农业生产实践中,自古就形成了一套根据一年四季的时节变化来安排农事活动的经验和做法。因此,某个历史时期内的农事活动在一定程度上可以反映出该期的气候状况。

限于自然条件,水稻在黄河流域的种植虽不普遍,但在汉唐之时尚有一定的范围[54],我们不妨试从两汉时水稻在黄河流域的种植时间入手,考察两汉气候的冷暖状况。

成书于西汉末期、反映当时关中地区农业生产经验的《氾胜之书》曰:“种稻,春冻解,耕反其土。……冬至后一百一十日可种稻”,“三月种粳稻,四月种秫稻”。冬至在每年阳历的12月21、22日,“冬至后一百一十日”也就是阳历的4月10日前后。晋崔豹《古今注》卷下:“稻之黏者为秫。”东汉杜笃《论都赋》:关中“沃野千里,原隰弥望。保殖五谷,桑麻条畅。……渐泽成川,粳稻陶遂。厥土之膏,亩价一金。”(《后汉书·杜笃传》)可知,两汉时关中种植的当为粳稻。《本草纲目·谷部》:“粳乃谷稻之总名也,有早、中、晚三收。”撇开粳稻“早、中、晚三收”姑且不论,“三月种粳稻”与冬至后一百一十日基本一致,大体上反映了西汉后期及其前的关中水稻种植时间。有学者据此指出:“就春天的温度而言,西汉后期黄河中下游地区气候比现代提前了一个物候”[55],“这或许也可以看作当时气候较暖的征象”[56]。

成书于东汉时的《四民月令》,反映了公元2世纪黄河流域的农业生产情况。关于水稻,《四民月令》载曰:三月“时雨降,可种秔稻”,五月“可别稻及蓝,尽至后二十日止”。《集韵·庚韵》:“秔,《说文》:‘稻属。’或作粳。”《本草纲目·谷部》:“秔,与粳同。”秔稻即粳稻,五月“别稻”即移栽秧苗。两汉粳稻种植时间基本上无伯仲叔季之别,进而反映出两汉时期的气候在总体说,无大的冷暖变化。

西汉冬小麦的种植,《淮南子·主术》言:“虚中则种宿麦”。虚,北方玄武之宿,八月建酉中见于南方。这和《淮南子·时则》中八月“劝种宿麦”的记载是一致的。西汉时的《尚书大传》亦曰:“秋,昏,虚星中,可以种麦。”然《氾胜之书》:“凡田有六道,麦为首种。种麦得时,无不善。夏至后七十日,可种宿麦。早种则虫而有节,晚种则穗小而少实。”“夏至后七十日”,相当于阳历8月30日左右。此前“早种”麦苗会因气候较暖“则虫而有节”,此后“晚种”不利于麦种发芽、麦苗生长、发育,来年小麦“穗小而少实”。

据学者研究,西汉时冬小麦播种时间要比现在西安地区冬小麦播种至少提前十天,“西汉冬小麦播种时间偏早的事实,很可能与当时冬寒对麦苗威胁并不严重有关。”但是,事实却恰恰与之相反。据《氾胜之书》所载及农业生产经验,无论是早种和晚种,都不利于冬小麦的生长、过冬和次年春的产量,西汉冬小麦播种较今提前,恰恰说明西汉的气候可能较今寒冷,如若温暖,麦苗疯长,一则不利于麦苗安全过冬(因为麦苗生长过旺,冷冬会使繁多的苗叶冻死,春季难以恢复或恢复较慢),二则易出现“虫而有节”的情况。文献记载也足以表明氾胜之生活的时代在冬季是较为寒冷的,雪霜之降早晚无常(参见《汉书》之《五行志》、《成帝纪》、《于定国传》等),而两汉时关于暖冬的记载,也无一次见之于这一段时间。《氾胜之书》中还有一段谈及冬小麦因“天旱无雨泽”时播种办法的文字:“当种麦,若天旱无雨泽,则薄渍麦种以酢浆并蚕矢;夜半渍,向晨速投之,令与白露俱下。酢浆令麦耐旱,蚕矢令麦忍寒。”“当种麦”乃八月或“夏至后七十日”即8月30日前后,“白露”当为秋露,今陕西杨陵地区进入初秋时节的平均日期是9月14日,多年变幅天数为5;西安地区则是9月19日,多年变幅天数为7[57]。从这一角度看,西汉时的气候似较现在略为寒冷。

又据《四民月令》:“凡种大、小麦:得白露节,可种薄田;秋分,种中田;后十日,种美田。”东汉时小麦播种从9月7日或8日至10月3日或4日皆可,平均日期为9月21日左右,比西汉8月30日前后大为推迟,反映了东汉时气候较西汉温暖的历史事实。

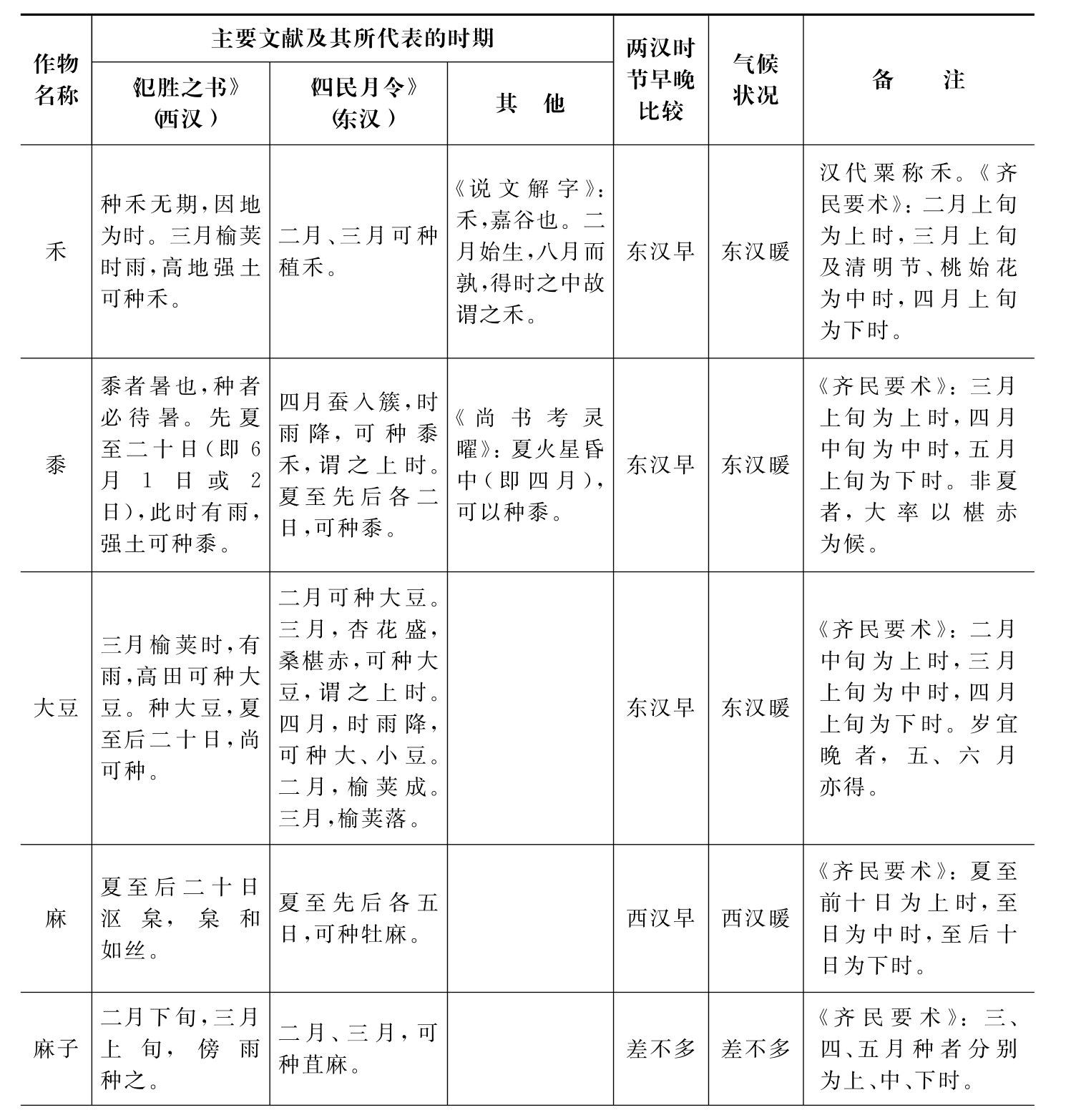

至于两汉时其他作物如粟、黍、大豆、麻、麻子、瓜、瓠、芋等种植时间的安排,《氾胜之书》、《四民月令》及其他文献如《淮南子》等都有记载,为节约篇幅,笔者兹以表5-1来说明这种情况。

表5-1两汉时期某些农作物农事活动时节早晚及其反映的气候状况对照

(续表)

表5-1中所反映的两汉粟、黍、大豆、麻、麻子和瓜、瓠、芋等农作物种植时间的情况变动,固然和降水特别是春雨的早晚有极大的关系,但气温的高低在其间所起的作用也是不可忽视的要素,若将之与前文对水稻、冬小麦种植时间的粗略考察相结合,我们不难看出,东汉时的气候总体上说似较西汉温暖。

2.物候与两汉气候状况

物候指的是动植物或非生物受气候和外界环境因素的影响而出现的季节变化现象。如植物的萌芽、开花、结实,动物的蛰眠、始鸣、繁育、迁徙等等;非生物现象有始霜、始雪、初冰、解冻等等。

春季解冻时间及始耕的早晚,是一年春季暖寒的标志。《淮南子·时则》曰正月“东风解冻,蛰虫始振苏”,与《礼记·月令》正月“东风解冻,蛰虫始振”之时一致。《氾胜之书》载:“春候地气始通:椓橛木,长尺二寸;埋尺见其二寸。立春后,土块散,上没橛,陈根可拔。二十日以后,和气去,即土刚。以时耕,一而当四;和气去,四不当一”。《四民月令》曰:正月“雨水中,地气上腾,土长冒橛,陈根可拔,急菑强土黑垆之田。”西汉解冻在立春之后,始耕时间要在阳历2月24日或25日以前;东汉时解冻在雨水即阳历2月19日或20日前后,春始耕随即而进行。从解冻时间看,西汉略早,而东汉略迟,西汉比东汉要为温暖;但从始耕时间看,有学者指出,战国至西汉初年的气候要比现代寒冷[58]。又《淮南子·时则》,西汉初十月“水始冰,地始动,……天子始裘”,十一月“冰益壮,地始坼”,至次年正月“东风解冻,……天子衣青衣”,其冰期3个多月;《四民月令》十月时百姓“先冰冻作凉饧,煮暴饴”,十一月“阴阳争,……研水冻”至次年正月“研冻释”、二月“阴冻毕泽”,冰期时间亦为3个多月。二者相比较,冰冻时间长短无大分别,西汉初期冰冻与冰解时间均早于东汉,似可说明西汉初期冬季冷得早,春季也暖得早;东汉则冬季冷得晚,而春季则较冷,暖得晚。这和以上分析亦基本一致。

榆荚是榆树的果实,亦称榆钱,既可用作酿酒,亦可用作制酱,乃至救荒度饥。因此,古代将之并列为“齐民要术”之范囿,古代农书如《氾胜之书》、《四民月令》等对之皆有载。《氾胜之书》:“三月榆荚时雨,高地强土可种禾”,“三月榆荚时,有雨,高田可种大豆”。《四民月令》“二月”:“是月也,榆荚成。及青收,干以为旨蓄;色变白,将落,可收为。随节早晏,勿失其适”;又“三月”:“是月也,榆荚落”。榆荚之出与落,“随节早晏”而有所不同,西汉榆荚三月出,东汉则在二月“榆荚成”,三月“榆荚落”,东汉时节竟比西汉几早一个月,说明东汉时要较西汉温暖。今天西安地区榆树始花在阳历3月5日前后[59],西汉时榆荚三月出,要比现在晚一个月左右,说明西汉的气候要比现在寒冷,而东汉则差不多。

《淮南子·时则》:六月“凉风始至,蟋蟀居奥”;七月“凉风至,白露降,寒蝉鸣”;八月“候燕来,玄鸟归”;九月“菊有黄华,……是月也,霜始降,百工休。”如果“七月凉风不至”,“九月不下霜”,皆为失时。《氾胜之书》:“稙禾,夏至后八十、九十日,……天有霜若白露下,以平明时,令两人持长索相对,……去霜露,日出乃止。”“夏至后七十日,可种宿麦”,“当种麦,若天旱无雨泽,则薄渍麦种以酢浆并蚕矢;夜半渍,向晨速投之,令与白露俱下。”又“八月微霜下,收取(瓠)”。《四民月令》:八月“暑小退,……凉风戒寒,趣练缣帛,……及韦履贱好,买,以备隆冬栗烈之寒”,“凡种大、小麦:得白露节”,“得凉燥”;九月“九日可采菊华,收枳实”。

据《诗经·七月》,蟋蟀在春秋末年是“七月在野,八月在宇,九月在户,十月蟋蟀入我床下”。《淮南子》中六月“蟋蟀居奥”(奥,或作壁)说明西汉初寒冷时节要比春秋末早,较之于今天陕西杨陵地区蟋蟀活动情况也为早[60],说明西汉初气候要比现在寒冷。以往研究者注意到了《淮南子》六月“蟋蟀居奥”与《诗》“七月在野”之别,但没有注意到其中之因,而简单地把《淮南子》所载定性为“不与经合”[61]。《淮南子》时代“凉风始至”为阴历六月,《四民月令》载“凉风戒寒”乃阴历八月,白露节方“得凉燥”,秋季西汉初期比东汉凉得早;西汉初寒蝉七月鸣,寒蝉初鸣日与终鸣日的平均气温分别为25.5℃和19.9℃[62],二者平均为22.7℃,这一温度与今天西安8月份的平均气温相当[63],似乎西汉初的气温又与今相当。

初霜与终霜、初雪与终雪的时间,是气候冷暖的重要标志。《淮南子·时则》载西汉初七月白露降,九月“霜始降”于菊花黄时,而五月下霜则为不正常,五月以前或为正常;西汉中后期则霜降于夏至后八九十日即今9月11—22日前后;东汉时也大致在“可采菊华”的九月降霜。三个时期相比较,西汉初、东汉时降霜稍晚,但西汉初终霜或较晚,西汉中后期则较早些。两汉文献记载中关于这一时期的真正降霜情况又是怎样一番具体情形呢?

据笔者统计,两汉时明确记载的异常之霜即霜降灾害有12次,这12次霜灾多发生在春(甚至夏)季和秋季,较为突出者有:武帝时期1次(元光四年夏四月,即前131年5月21日至6月18日间),元帝永光元年(前4 3年)三月(4月8日至5月6日间)、九月二日(10月3日)各1次,王莽时4次,东汉光武帝和明帝(永平元年六月乙卯即5 8年8月8日)时各1次。现在西安平均初霜期为10月20日,平均终霜期为3月29日;洛阳平均初霜、终霜日期分别为11月3日和3月14日[64]。西汉时及王莽时期发生的几次霜灾,其降霜时间均大大地突破了现今西安初、终霜的平均日期;而东汉明帝永平元年的六月降霜,较现在洛阳初霜日期竟提前近3个月。特别是元帝以后至明帝这段百年的时间,为两汉初、终霜极端时期,其中明帝永平元年的初霜,还创下了迄今为止河南省历史上最早初霜的记录[65]。

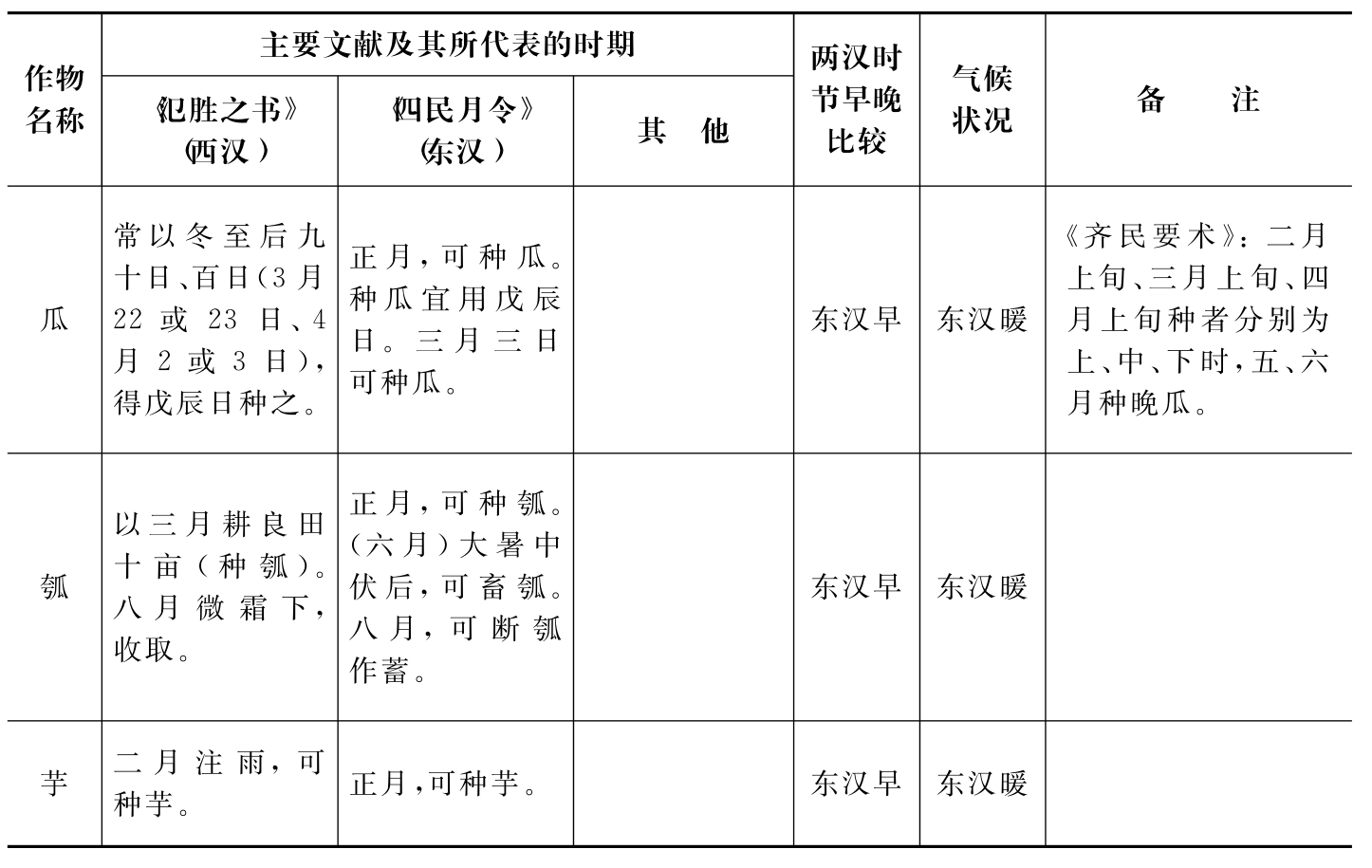

降雪的初、终期,两汉文献不曾见之,但多有雪灾记载(见表5-2)。表5-2所列雪灾,除前104年、前89—前88年、前7 2年等雪灾发生于今新疆地区外,其他诸灾皆发生于今黄河流域,尤其是西安和洛阳地区。笔者根据今黄河流域西安、郑州、洛阳三地平均初、终雪日期[66],计算出黄河中下游地区平均初、终雪日期分别为11月25日和3月7日。古今对比,西汉初期(文景之时和汉武帝前期)终雪日期特别滞后,竟在夏季还有“大雨雪”出现,河南省历史上最晚的终雪就是出现在武帝元鼎三年四月(前114年5月13日—6月12日间)“雨雪”[67],但这与文帝前元四年六月(前17 6年7月6日—8月3日间)的“大雨雪”相比,仍不算最晚。而这种降雨初、终期异常的现象在东汉则相对较少。由此可以说,西汉初期文帝始的百余年时间,春、夏气候趋于寒冷,而东汉则相对较暖。

表5-2两汉时期雪灾发生时间

上述气候状况从西汉初与西汉后期的二十四节气的某些变化中也可得到反映。二十四节气虽然最后确定于秦汉之际,然而其中的某些节气在西周时已出现,如《礼记·月令》中就有“雨水”等节气之名,但不全面;最早全载二十四节气之名的文献,当为《淮南子·天文》,且节气顺序与现在通行的节气完全一致。但刘文典在探及《淮南子·天文》中“雨水—惊蛰”、“清明—谷雨”节气顺序时,于其《淮南鸿烈集解·天文训》中指出:汉初“惊蛰本在雨水前,谷雨本在清明前。今本惊蛰在雨水后,谷雨在清明后者,后人以今之节气改之也。”并论之云:

《汉书·律历志》曰:“诹訾中惊蛰,今曰雨水;降娄初雨水,今曰惊蛰;大梁初谷雨,今曰清明;中清明,今曰谷雨。”是汉初惊蛰在雨水前,谷雨在清明前也。桓五年《左传正义》引《释例》曰:“汉太初以后更改气名,以雨水为正月中,惊蛰为二月节。”《月令正义》引刘韵《三统历》:“雨水正月中,惊蛰二月节。”又引《易通卦验》:“清明三月节,谷雨三月中。”《艺文类聚·岁时部上》引《孝经纬》曰:“斗指寅为雨水,指甲为惊蛰,指乙为清明,指辰为谷雨。”三书皆出太初以后,故气名更改,不应淮南王书先已如是,其为后人所改明矣。《日知录》谓《淮南子》已先雨水后惊蛰,失之。

对于刘文典所云,笔者认为不尽然。汉初惊蛰与雨水二节气孰先孰后的问题,笔者认为《淮南子·天文》所记当为事实,无虚误。

何谓“惊蛰”?《月令七十二候集解》曰:“万物出乎震,震为雷,故曰惊蛰,是蛰虫惊而出走矣。”《礼记·月令》载,孟春之月“蛰虫始振”,郑玄注之以为惊蛰节气。《淮南子·时则》亦载孟春之月“蛰虫始振苏”,《四民月令》亦为正月“蛰虫启户”。“万物出乎震,震为雷”。那么《礼记》、《淮南子》和《四民月令》时代的春雷究竟始发于何时或是否在正月就有了呢?《礼记·月令》曰:“是月(二月——引者注)也,……雷乃发声,始电,蛰虫咸动,启户始出”;《淮南子·天文》将“二月雷不发”列为异常之物象;《四民月令》曰二月“雷且发声”。这样就有以下问题有待作出合理的解释:其一,《礼记》、《淮南子》、《四民月令》所载蛰虫始动于正月,为何释前二者所录为惊蛰之征象,在雨水前,而无视后者所记,不将其载“蛰虫启户”视为惊蛰之征象?其二,三文献明载蛰虫在春二月的雷声中“咸动,启户始出”(从《四民月令》正月“蛰虫启户”看,其节气似比《礼记》、《淮南子》时节气要早),可谓典型的“惊蛰”物象。而正月蛰虫之动,当为苏醒,不是“惊而出走”。由上而知,西汉初惊蛰节气在二月则无疑。

退一步说,即使西汉初“惊蛰—雨水”、“谷雨—清明”的前后顺序诚如论者所言,那它又是如何而来的呢?《汉书·律历志上》所载或可说明之。据《汉书·律历志》,“历数之起上矣”,《逸周书·时则》、《礼记·月令》中就有了二十四节气中的某些节气名,这些皆为汉初所沿用。汉武帝时,司马迁等认为“历纪坏废”,武帝命御史“建气物分数”[68],成《太初历》,该历首次将二十四节气订入历法中。《太初历》实行仅27年,在昭帝元凤三年(前7 8年),太史令张寿王就指出了该历与“阴阳不调”的情况,但张寿王却把“阴阳不调”的原因归结为“更历之过也”。半个多世纪后,“至孝成世,刘向总六历,列是非,作《五纪论》。向子(刘)歆究其微眇,作《三统历》”。现今“雨水—惊蛰”顺序,刘文典以为改于《太初历》,而孔颖达则认为西汉末年刘歆作《三统书》方改“雨水为正月中”、“惊蛰为二月节”[69]。笔者以孔颖达说为然。那么,西汉为什么要一而再、再而三地修订历法呢?笔者认为,除了所谓的“正朔”等政治原因外,最重要的一点恐怕就是所用历法与当时的时令不同步。前已述及,西汉初所用历法,乃上古之法;武帝太初年间所订《太初历》,为汉代初修历法,其中陈袭以往历法之处定会不少,不足以完全反映当时的时节变化;经过长期观察和实践,到成帝时,再次修订历法时机成熟,先是刘向“总六历,列是非”,后经刘歆“究其微眇”,《三统历》因此而生。所以,纵然西汉初二十四节气之“惊蛰—雨水”、“谷雨—清明”的顺序与现今这些节气顺序不一,仍不能够充分地说明西汉初温暖,因为它是沿袭其前历史时期传统的产物。而西汉历法的几次修订,正是一个适应、反映当时物候变化的过程,并非一蹴而就,而是经过长期实践的结晶,现今“雨水—惊蛰”、“清明—谷雨”节气顺序在西汉后期的正式形成,恰恰反映了其前历史气候的变化状况,说明西汉前期气候经历了一个由春秋战国时较为温暖到相对较为寒冷的变化过程。

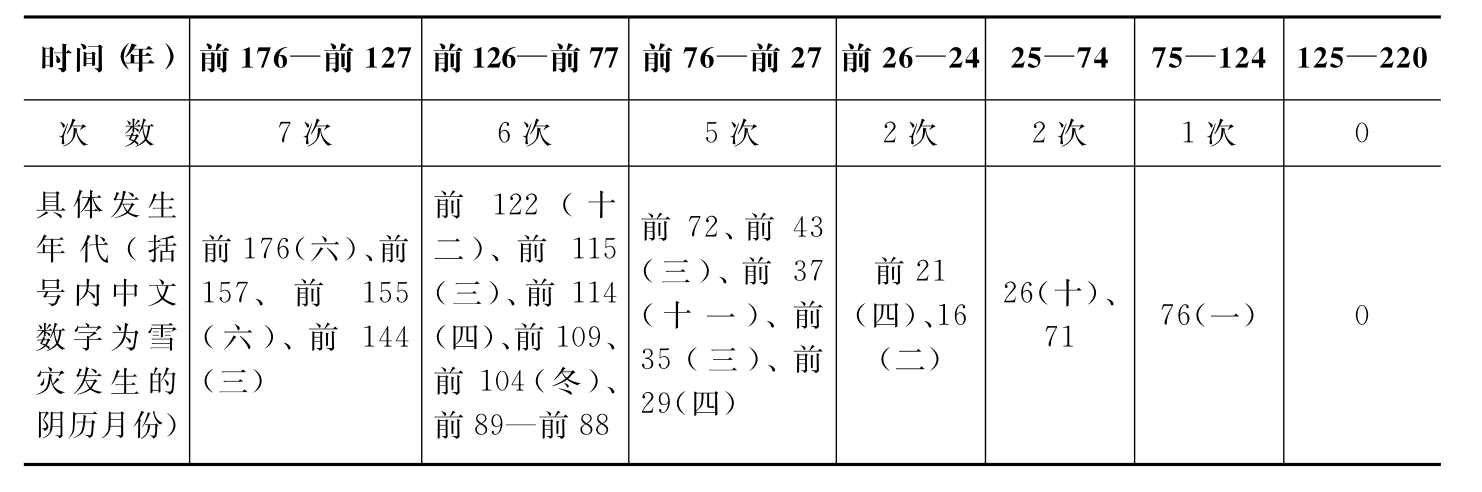

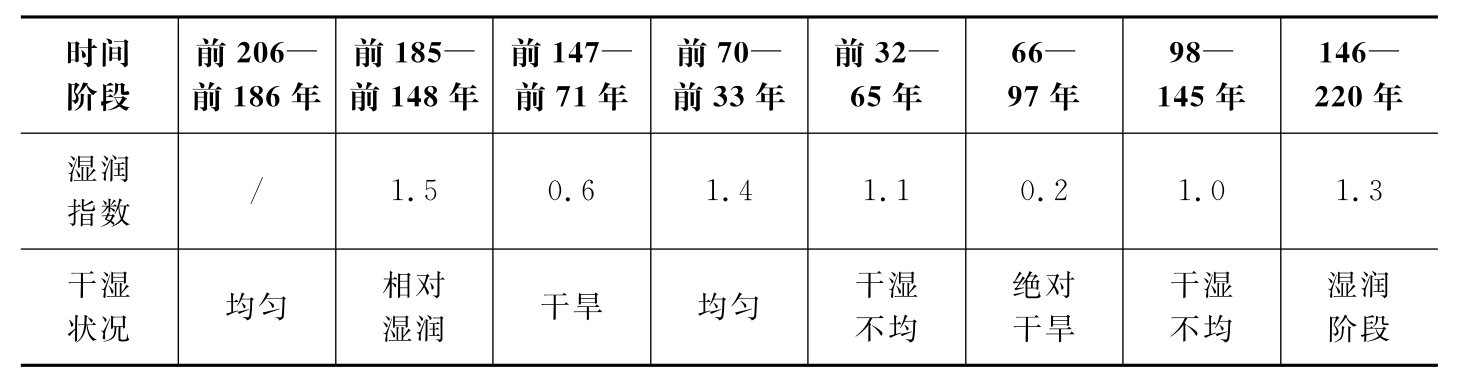

3.两汉时期干湿状况的历史学考察

衡量某个时期或地区的气候,干湿状况是一个不可忽视的重要指标。在有关两汉时期气候研究成果中,除文焕然的《秦汉时代黄河中下游气候研究》曾从干湿的角度对之进行过一定的探讨外,其余皆忽略了干湿这一气候要素。

对历史时期干湿状况的研究,首先要对历史旱涝资料进行参数化处理。目前,历史旱涝资料参数化的方法一般有比值法、湿润指数法、差值法和旱涝等级法等[70]。其中的湿润指数法是一个地区在某个特定时间内水灾次数与该地区同期内水、旱灾总次数的比值法,用公式表示即为:

I=(F×2)/(F+D)

式中I为湿润指数,其变化介于0到2之间;F为某地区特定时间内的水灾次数;

D为相应的旱灾次数。在水、旱灾次数相等的年份(包括水旱皆无记载的年份)则I为1[71]。此处探讨两汉干湿状况时,采用的就是湿润指数法。

据笔者对两汉时期的灾害研究统计,两汉时水灾108次,旱灾112次,总的说来,水、旱灾无多少区别,但在某些阶段,则有一定的差别。兹据有关文献的记载,运用湿润指数法,把两汉干湿状况列如表5-3。

表5-3两汉时期干湿状况统计

由于历史距今久远、文献记载阙略等因素掣肘,我们不可能准确地勾勒出两汉时期的干湿真实情状,但其基本状况——若干干湿相间——的大略于此得到了反映:

其一,公元前206年—前186年,计21年,有旱灾2次,且相对较为集中(前193年、前190年),无水灾发生,旱灾发生比例亦较低,总体上说是干湿较为均匀阶段。

其二,公元前185年—前14 8年,计38年,旱灾4次(前17 7年、前17 1年、前15 8年、前15 8年),水灾8次(前185年、前184年、前180年、前17 9年、前17 5年、前168年、前161年、前15 1年),湿润指数为1.5,为相对湿润阶段。4次旱灾或为灾颇广,2次为全国性的即“天下旱”;或程度深重,3次为“大旱”。8次水灾中,南方地区长江、汉水流域2次,黄河决溢1次,其余则发生在今陕西、河南等地。

其三,公元前14 7年—前7 1年,计7 7年,旱灾21次,水灾9次,湿润指数为0.6,属于较为干旱阶段。21次旱灾中,除有2次发生于今西北地区(前14 1年、前7 1年)外,其他皆不详。而水灾则以黄河流域为主,计有6次,其中的3次为黄河决溢,江南地区仅1次。武帝在位期间共有旱灾14次、水灾6次,旱灾是水灾的2倍多。

其四,公元前7 0年—前33年,计38年,旱灾3次(前61年、前4 6年、前37年),水灾7次(前4 8年、前4 8年、前4 7年、前4 1、前39年、前39年、前35年),湿润指数为1.4,但二灾发生概率较小,可视为风调雨顺阶段。旱灾地域不详。水灾中,海水致灾(前4 8年)和黄河决溢(前39年)各1次,区域上以黄河流域为主。

其五,公元前32年—公元65年,计97年,旱灾23次,水灾30次,虽然湿润指数为1.1,但由于水、旱灾在本阶段内发生的比例稍高,因此本阶段为干湿不均阶段。旱灾中有2次(前27年和王莽时期)文献明载其发生于南方地区(西南和荆扬诸地),其余或多为黄河流域,并且为“大旱”或“久旱”之灾者有10余次。30次水灾中,有20次发生于黄河流域,其中黄河决溢6次(前29年、前27年、前17年、前7年、平帝元始年间、11年)。

其六,公元66年—97年,计32年,旱灾19次,水灾2次(83年、89年),湿润指数为0.2,属于绝对干旱阶段。19次旱灾中,黄河流域几占一半(8次),而2次水灾殃及区域均为数个郡国。

其七,公元98年—14 5年,计4 8年,旱灾26次,水灾25次,湿润指数虽约为1.0,但由于二灾较为频繁,且其间存有如136—14 4年期间少有水、旱灾害发生的阶段,因此该阶段为水、旱灾多发的干湿不均阶段。本阶段灾害在地域上仍以黄河流域为多,水、旱灾各为13次,其中黄河决溢2次,水灾以“雨水型”居多,且范围广泛,在10郡以上者有10余次。

其八,公元14 6年—220年,计7 5年,旱灾14次,水灾27次,湿润指数为1.3,属于湿润阶段。旱、水灾皆以黄河流域为多,旱灾为4次,水灾则达18次。

从统计中可以看出,两汉时期干湿相间的特征比较明显,这种若干个干湿阶段相间的统计结果与王铮等的研究结论基本一致[72],和中原地区同一历史阶段年降水量变化分析成果[73]相比较,二者大体上也无甚出入,并与中国东南地区同期干湿阶段性的变化[74]亦具有显著的同步性。但就地区而言,两汉时似不存在南涝北旱的现象,一般是南旱时北涝或南涝时北旱,且有时南北并涝或并旱,溯其源,乃中国季风气候使然[75]。据满志敏等研究,江淮地区在公元前30年至公元80年为偏旱期,80年至180年为偏涝期,180年至230年为偏旱期;与之相对应,华北地区在公元前30年至公元80年为偏涝期,80年至14 0年为偏旱期,14 0年至200年为偏涝期,200年至280年为偏旱期[76]。

(四)结语

综上所论,就以往关于秦汉时期气候状况的研究而言,由于论者所依论据不妥,其结论有待商榷。

首先,历史时期黄河流域的竹子分布无甚大的变化,纵在两汉时期也仅存在具体分布区域的细微之别,加之竹子种类繁多,生态习性各异,且历史文献对秦汉时期黄河流域竹子的众多生态特征的记载过于笼统和简略,从中无法找到历史气候变迁的关键性限定因子,因此,以往研究以竹子作为考察气候变迁的参照物显然失于审慎。

其次,柑橘对气候的变动十分敏感,可以作为历史气候变迁的佐证。但有些研究忽视《考工记》中“橘逾淮而枳”和《淮南子·原道》中关于“橘树之江北则化而为枳”的记载,以及柑橘在历史时期内仍以江南地区为其主要分布地域和黄河流域柑橘为人工特别培植的产物的事实,片面地强调柑橘在黄河流域局部地点的分布情况,从而使得其关于该期气候变迁的结论失却其真实性。

最后,某一区域一定时期内水稻种植的变化,据学者研究,其前提条件是水利设施的兴堙。而气候的变化是极其细微和漫长的,短时期内的气候变化不可能立即导致种植制度的变化。纵若存在所谓的关中从汉武帝时“农耕生产由稻而麦的转换”的情况,也只能说明气候的变迁始于西汉初期,因为气候的变迁与种植制度的变化间的前后因果关系的建立是尚需一个较长的时间过程,并非一蹴而就。再则从汉到唐,黄河流域水稻的种植不曾有很大的变化。大豆的种植也基本如是,而且汉政府提倡关中种植大豆和小麦,迫于人口的压力、频发的灾害和基于“尽地力”的考虑,以及与麦、豆“保岁易为”、“备凶年”的作用等因素息息相关。由于以往研究者忽视了上述问题,而不当地将上列因子作为秦汉时期气候变迁的研究论据,从而导致其相关的研究结论失却依据而具有不可克服的缺憾。

综上,我们认为:首先,在干湿方面,两汉时期的气候呈现出若干干湿阶段相间的变化,这种相间特征与有关研究结论具有较好的一致性。其次,在气温变动方面,与西汉以前的春秋时期相比,从柑橘分布之北界限看,《淮南子》时代的气温无疑要比其前低;与今相比,总的差别不大,细微之处在于具体的变动幅度上;前、后汉相比,西汉较冷,东汉较暖,但中间也有一定的波动。具体地说,西汉初期百余年的时间寒冷,特别是在夏季,寒冷事件屡有发生;西汉中期及其后稍暖,然持续时间不长,公元初年气候又转冷,直至东汉明帝前后;东汉中后期气候又趋暖,春、夏季温湿,但个别冬季较为干冷;东汉末年,气候又急剧转冷。两汉这种气候冷暖波动变化情状,除了从匈奴贵族对中原的侵袭时间和频度等社会事件上得到一定的反映外,亦可从《后汉书·五行志二》所载的关于《五行志》记载重点之分工的说明和两《汉书》之《五行志》的相关记载中得到印证。

《后汉书·五行志二》曰:“庶徵之恒燠,《汉书》以冬温应之。中兴以来,亦有冬温,而记不录云”。这一《五行志》记载重点之区别表明,西汉和东汉的气候冷暖状况是有所不同的。

一般而言,《五行志》所载当为异常的自然现象,否则就没有载之的必要了。《汉书》将“冬温”作为异常载入《五行志》,可见西汉冬季的气候总的说来是较为寒冷的。《汉书·五行志中之下》中所载的雪、霜、冻等事件正好说明了这一点:“文帝四年(前17 6年)六月,大雨雪”;“景帝中六年(前14 4年)三月,雨雪”;“武帝元光四年(前131年)四月,陨霜杀草木”,“元狩元年(前122年)十二月,大雨雪,民多冻死”,“元鼎二年(前115年)三月,雪,平地厚五尺”,“元鼎三年(前114年)三月水冰,四月雨雪,关东十余郡人相食”;“元帝永光元年(前4 3年)三月,陨霜杀桑;九月二日,陨霜杀稼,天下大饥”,“建昭二年(前37年)十一月,齐楚地大雪,深五尺”,“建昭四年(前35年)三月,雨雪,燕多死”;成帝“阳朔四年(前21年)四月,雨雪,燕雀死”。而东汉时虽“亦有冬温”,但在当时似习以为常“而记不录云”,因此《后汉书·五行志》与《汉书·五行志》所记的重心相异,而将重点放在“庶徵之恒寒”上,说明东汉时的气候总的说来是较为温暖的。该志所记“恒寒”事例仅有三则且相对集中于东汉后期,亦可说明这一点:“桓帝延熹九年(166年),洛阳城局竹柏叶有伤者”[77];“灵帝光和六年(183年)冬,大寒,北海、东莱、琅邪井中冰厚尺余”;“献帝初平四年(193年)六月,寒风如冬时”。

冬雷之有无,或可作为衡量冬季气温高低的一项指标[78]。《后汉书·五行志三》有16则雷发的记录,其中有12则发生的时间为冬十月以后,具体为:和帝元兴元年(105年)冬十一月壬午,郡国四冬雷;安帝永初六年(112年)十月丙戌,郡六冬雷。七年十月戊子,郡国三冬雷。元初元年(114年)十月癸巳,郡国三冬雷。三年十月辛亥,汝南、乐浪冬雷。四年十月辛酉,郡国五冬雷。六年十月丙子,郡国五冬雷。永宁元年(120年)十月,郡国七冬雷。建光元年(121年)十月,郡国七冬雷;安帝延光四年(125年),郡国四十九冬雷;灵帝熹平六年(17 7年)冬十月,东莱冬雷。中平四年(187年)十二月晦,雨水,大雷电,雹。12则冬雷记载中,安帝时期占了9则。由此可知,安帝时的冬季较暖。因此,两《汉书》之《五行志》有关该期气候冷暖变动的记载,也基本印证了笔者上述两汉时气候状况的相关结论。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。