四川就不同了,无论是这个省的情况还是盛宣怀对这个省的政策,都不同于其他省。这些区别最后终于激起了一场大大区别于其他风潮的亘古未有的革命。

四川人造铁路是比较积极的,而且当初在锡良的积极推动下,四川的民办铁路事业是全国最热火朝天的。锡良(1853—1917年),蒙古镶蓝旗人,进士出身,算是一位廉洁、干练、负责的模范官员,也是满族官员中比较开明的一派。自1903年4月担任四川总督后,他一心一意贯彻中央提出的“新政”精神,高举清廷黄龙伟大旗帜,全面推进四川的近代化改革与建设。他大练新军,兴办新式教育,发展工商业,整顿吏治,各方面都颇有建树。对于铁路,他也是很有一套想法。入川赴任后不久,他就上奏朝廷,请求创办铁路公司。1904年1月,川汉铁路公司在成都岳府街正式挂牌成立,这也是全国最早成立的省级铁路公司。

锡良是清政府的死忠,辛亥革命后,他再没有出来做官,临终前还让他的儿子给清朝的末代皇帝溥仪上表以示忠诚。但他万万没想到,他一手创办的川汉铁路公司,最终却成为了吹倒他所忠诚的朝廷的暴风中心。

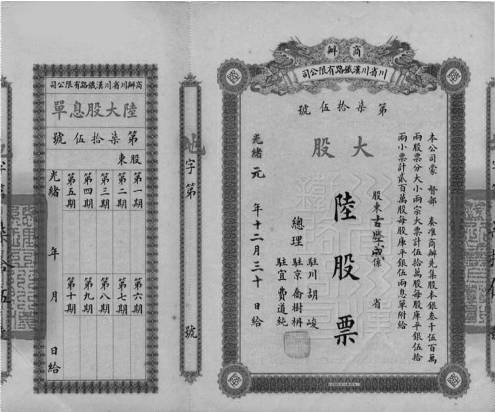

虽然无论是锡良还是四川绅商们对铁路都有着极大的热情,但他们所制订出来的操作规程却是漏洞百出,这就导致了四川铁路的先天不足。按照那份《川汉铁路总公司集股章程》的规定:川汉铁路公司应该由川省绅民自愿筹集股份,既不招外股,也不借外债,并且不准把股份卖给外国人。每股股价为五十两库平银。凡是以各种形式投资入股的,都会发给公司的股票。集股时间为从公司成立之日起,到铁路建成之后才停止。

之所以设立这个开放式的集股章程,而没有数量和时间上的具体限制,是因为川汉铁路公司在成立的时候,还不知道修这条铁路要花多少时间、花多少钱。这种事先缺少勘测、统计的工程,要是没有纰漏才是咄咄怪事。

根据《章程》,川汉铁路总公司的股票,总共分为四种:

(1)认购之股:就是由投资者直接出钱投资入的股,也叫“商股”。

(2)官本之股:简称“官股”,是由政府财政拨款而来的股金。

(3)抽租之股:简称“租股”,就是强行摊派在全省每个农户头上的股份。按规定,全省农户年收租在10石(每石120斤)粮食以上的,都要按其当年实际收入的3%抽取“股金”,比如一个农户收了10石租粮,那就要上交3斗给川汉铁路公司做资本金;收租十石以下的农户可以免抽。但粮食是不能用来铺铁路的,所以也无法直接作为股金投入到公司里,而得由某个收股机构把它们变卖后换成现银,才能作为股金。按当时的粮价,一石粮食值现银2两5钱,20石粮才能凑够50两的一股,这相当于当时5亩地的年总产量。所以,绝大多数农户一年是交不出能换到一股股票的粮食的,只能每

川汉铁路公司股票

年交上几斗,最多几石。对这些农户,铁路公司就不给他们股票,而是先给他们开张收据,等着凑够了20石,再拿这些收据换成一股的股票。我们可以算一下,那些每年只能交3斗粮的农户,得交六七十年的租股才能换到一股股票。

(4)公利之股:就是以铁路公司的名义开设其他经营项目时获得的收入。比如,铁路公司从盐务局和当铺借了100万两银子,又从其他钱庄票号中借了50万两,交给机械局去办铜元局(当时准备搞货币改革,以铜元代银锭),并规定,将来铜元局如果能够获利的话,除了要归还本金之外,它剩下的利润也要交一部分给铁路公司,作为铁路公司的资本金。这部分股金也要派发息银和红利。这些红利和息银归地方政府所有,用于兴办地方公用事业。

按照《章程》规定,所有股票都能按四厘的年利息率享有利息收入。同时,等铁路修完开始营利之后,所得利润的60%都要作为股东的红利发放。

从这份《章程》上看,川汉铁路公司的建立首先在最根本的产权关系上就有着天生的缺陷。这的确是个股份公司,公司的产权看似非常清晰,没有什么不好界定的。但从实际的运行情况看,尽管四川绅商们吆喝得很卖力,但公司真正的投资来源主要还是租股。截止到1910年底,公司收入股金1198万两,其中,官股只有23万两左右,当然没什么话好说了,但本来呼声最高的商人们投资的商股也只有245万两,反倒是强行摊派的农民们的租股倒有928万两,约占总股本的76%。所以,名义上商办的川汉铁路公司的实际股本主要来自对全省农民的摊派。

农民们的租股,其产权虽然在法律上无疑是属于出资农民的,但在实际操作中,因为这些钱是由各级官府组织的收股机构收取来的,而且,由于大量的农户交纳的租股远远达不到换一张股票的数量,所以,真正掌握和代表租股的机构只能是官府。所以,尽管真正的官股只有区区23万两,但对于租股的控制,使得这个公司同时具有了官办和商办公司的特征,并集成了两种投资形式的一切弊病。

更糟糕的是,在川汉铁路的投资收益分配中,真正出钱的广大农民实际上是享受不到利息与红利的,因为他们每户交纳的租股太少,连一张股票都没有,股息就没办法发给他们,而全被中间收取租股的各级政府办事机构拿走了。农民们不仅被加重了负担,而且连股息这点有限的回报都被剥夺了,自然怨声载道。这种情况也被反映到了朝廷中枢那里,也导致了最后载沣下决心要把铁路干线收归国有,他最重要的目的之一就是停止强行摊派租股,以减轻农民的负担。

川汉铁路的匆匆上马也注定了这是一笔缺少前期科学调研的盲目投资。在成立这个铁路公司之前,锡良根本就没有对这条铁路进行过必要的勘测和设计。路怎么修?沿什么路线修?以当时的技术条件,能不能克服地质上会遇到的各种困难?什么时候能修成?需要多少资金?修成以后效益会有多大?这一系列问题,他们都还没有认真考虑过,就迫不及待地开动了项目。前面已经说过了,这种盲目行动最直接的表现就是在这个公司的章程中,收取股金的时间和数量没有期限,老百姓们的负担何时是个头,大家都不知道。但更严重的后果在于,有些路段的地质条件以当时的资金和技术条件是根本无法克服的,简单说来,路就根本不可能在其想象的时间内修通。

锡良是个厚道人,不晓得知难而退。当初他在与湖广总督张之洞商量修建川汉铁路事宜的时候,张之洞说:咱们湖北的财力不如你们四川雄厚,川汉铁路在湖北省只能建起武汉到宜昌段的铁路,从宜昌到四川的奉节(今天重庆奉节县)这段路就拜托你们四川方面出资修建吧。这一段路途最为险峻,地质条件最为复杂,施工难度最大,张之洞显然是想把烂活推给四川人去干。他本来可能还准备了一大堆说辞要来忽悠锡良的,但没想到锡良想都不想就一口就答应下来了。

这个承诺的后果相当严重,一是因为刚才所说的,这段路的地质条件实在太恶劣,这就使铁路建设的进度极其缓慢,长期见不到效果;二是这段路在湖北境内,当张之洞后来认识到靠本国力量无法修成铁路,准备向四国银行借款修路时,谈的只是湖北境内的路,而不包括四川境内的路,可他把这段应该属于川汉铁路公司修建的路也算入了湖北境内的路写入了借款合同,这就为盛宣怀搞“铁路干线国有化”时与四川人的纠纷埋下了伏笔。

中国人喜欢凑热闹,当初没有人投资铁路的时候盛宣怀和张之洞是踏破铁鞋、费尽口舌都招不来股,但一看外国人修得不亦乐乎,想来其中必有厚利,所以就争着抢着要修,也就不管调查取证这档子事了,能把修筑权揽到手就算成功了。在这样的思维指导下的锡良和四川绅商们的确成了第一个吃螃蟹的人,但也是被蜇地最惨的一个。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。