干春晖 吴一平

一、引 言

规制经济学中关于规制合谋的研究分为两派:一派是以Stigler、Posner为代表的芝加哥学派,又称旧规制经济学派;另一派是以Laffont、Tirole为代表的图卢兹学派,又称新规制经济学派。芝加哥学派没有自己的理论框架,几乎是经验研究。在传统的A-J模型和Baumol等人的可竞争市场理论中,规制制度是外生的,他们研究的只是技术性的企业投入品选择和成本结构问题。芝加哥学派没有考虑到代理理论,忽略了信息不对称问题,也就是说,并未涉及受规制企业的激励问题,而经济学在很大程度上已经成为研究激励的学科。另外,芝加哥学派在其关于政治决策和规制决策制定的研究中只集中讨论了“需求方面”,所有行动的发生都是由利益集团引起的。通过对“供给方面”的黑箱处理,忽略了官僚体系中政客及其代理人之间的重要代理关系。图卢兹学派将信息不对称引入政府规制,在委托—代理框架(完全契约)下予以分析。政府规制包含双层委托—代理关系,实际是一种科层式结构,其中,最重要的问题是防止规制结构与被规制组织间的合谋行为。因为规制机构与被规制企业之间的合谋行为影响了规制效率,降低了社会福利水平。中国当前对电力等公用事业的规制呈现分权化的特征。具体来说,规制机构是混合型的,它是由中央和地方的各个行业和部门的机构所组成。而集权化与分权化问题是中国经济改革的中心,这一问题同样存在于电力行业中,它影响着中央政府与地方政府、政府与企业之间的关系。从中央政府到地方政府发生的权力转移主要通过投资再分配发生的。如果在一个国家,没有正式的联邦体制和以宪法作保证的权力分配,投资权再分配一般不会沿着从集权化向分权化的笔直道路前进。中国电力行业改革一直在集权化与分权化间徘徊(Xu,2002)。由于中国正处于经济转轨时期,有些制度相对不完善再加上中国传统的人际关系网络比较发达,电力规制分权化会导致当地规制机构与企业之间的合谋行为,这大大降低了规制制度的效率。

本文主要研究中国当前电力行业规制分权化背景下的地方规制机构与当地被规制企业之间的合谋问题[2],利用1979—2001年的时间序列数据采用计量方法对规制分权化的效果进行了检验,结果表明规制分权化并未产生任何正面影响,即规制失效。这间接反映了分权化规制产生的合谋问题导致了规制无效率,而解决问题的关键是重新设计激励机制。

二、计量模型与数据说明

在本节中我们对规制分权化效果进行计量检验,考察规制分权化究竟有无存在的必要性,从而为电力规制改革的政策方向提供经验证据。

(一)模型

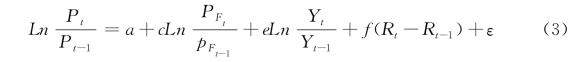

我们在对中国电力规制效果进行计量检验时所采用的是Stigler和Friedland(1962)对美国电力规制效果进行研究的模型。Stigler和Friedland(1962)认为,对于一个不受规制的垄断者来说,决定电费高低的主要因素是:市场的规模和密度(会影响生产成本与运输成本)、燃料的价格(发电成本)以及消费者的收入。但两者之间有着一些不同之处:首先,Stigler和Friedland(1962)的模型是截面计量模型,而我们的模型是时间序列模型;其次,为避免多重共线性,我们剔除了其中的一个变量——水力发电比重,Stigler和Friedland(1962)用一度电的成本与水力发电比重同时表示燃料价格。再次,由于中国处于经济转轨时期,市场集中度比较低,因此,市场规模和密度不能成为影响每度电平均收入的重要因素,我们将该变量予以剔除。最后,为便于处理,我们选取发电的标准煤耗作为衡量发电成本的指标,这样更加精确。另外,我们以人均国内生产总值近似表示消费者收入。这就是我们建立模型的理论依据。下面我们分别列出Stigler和Friedland(1962)与我们的模型以供比较:

![]()

其中,P=每度电的平均收入(美元);U=城镇人口数(万人);PF=燃料价格(每度电所费的煤的价格;美元);Y=人均收入(美元);H=水力发电比重;R=虚拟变量,规制的年份为1,其他年份为0。

![]()

其中,P=每度电的平均收入(元);PF=发电标准煤耗(g/k W·h);Y=人均国内生产总值(元);R=虚拟变量,规制分权化的年份为1,其他年份为0;ε是随机扰动项。

式(1)是Stigler和Friedland(1962)的模型,式(2)是我们的模型。为便于处理,我们对式(2)进行了差分处理,处理后的差分模型(3)是我们将要检验的计量方程。

其中,t=1980,…,2001。

(二)数据

1.规制集权化与规制分权化时间的划分

我们选取的时间跨度是1979—2001年。1980年适逢中国改革开放之初,是经济体制改革的起始点,可以作为我们研究的初始状态。而2003年电监会成立,这标志着电力规制集权化时期又将开始。1979—2001年电力规制可以划分为两个阶段:1979—1997年是电力规制集权化阶段,电力部及其地方直属电力局作为主要的规制机构,地方直属电力局在行政上对电力部负责;1998—2001年是电力规制分权化阶段,经济与贸易委员会(后来是发展与改革委员会)及地方经济与贸易委员会(发展与改革委员会)作为主要的规制机构,并且,地方经济与贸易委员会(发展与改革委员会)在行政上对地方政府负责。规制制度由集权化向分权化变迁的标志是1998年电力部被撤销。另外,政策执行后的效果一般具有滞后性,因此,我们将虚拟变量(规制)滞后一期。虚拟变量(规制)在1979—1998年为0,1999—2001年为1。

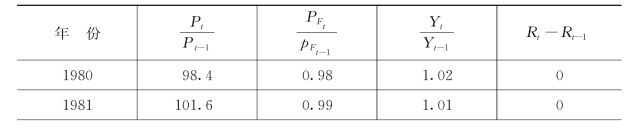

2.每度电的平均收入

为了便于处理的原因,我们将计量方程式由(2)转换成(3),那么![]() 就表示t年的电力价格指数了。从总体上看,随着规制分权化程度加深,范围扩大,每度电的平均收入即电力价格攀高(见表1),不利于提高社会福利水平。

就表示t年的电力价格指数了。从总体上看,随着规制分权化程度加深,范围扩大,每度电的平均收入即电力价格攀高(见表1),不利于提高社会福利水平。

表1 1980—2001年电力价格指数

资料来源:国家统计局编:《中国统计年鉴》(1980—2002年)。

3.发电标准煤耗

我们用发电标准煤耗来衡量电力生产的成本(见表2)。

表2 1979—2001年发电标准煤耗单位:克/千瓦·小时

资料来源:中国经济信息网,http://www.cei.gov.cn.

4.消费者收入

消费者收入从需求面直接影响电力价格水平,我们用人均国内生产总值代表消费者收入。在计量模型中,我们以1979年不变价格(GDP指数)来计算(见表3)。

表3 1979—2001年人均国内生产总值单位:元

资料来源:国家统计局编:《中国统计年鉴》(1980—2002年)。

(三)计量检验

表4 1980—2001年电力规制数据

续 表

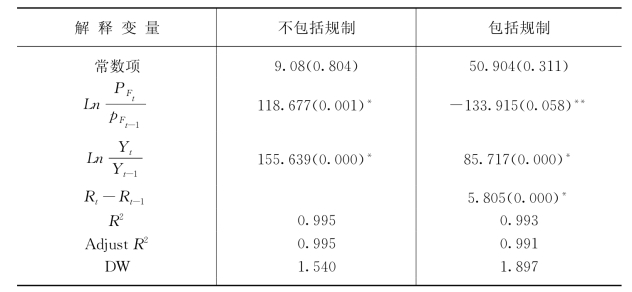

表5是计量检验的结果,我们可以发现,随着消费者收入水平不断提高,电力价格也会不断上涨。因为人均收入水平的提高会增加对电力的间接需求,这可能会对电力价格产生正面影响。我们所关注的关键问题是:规制是否发挥了应有的效果?根据Stigler和Friedland(1962)的观点,规制的效果会在两个方面表现出来:代表规制的虚拟变量的系数及包括与不包括规制时拟合优度(R2)的差别。根据这两条准则,我们来考察一下规制分权化是否发生了作用。研究结果显示,包括规制与不包括规制时R2基本相同,变化极小;另外,虚拟变量的系数相对其他变量系数来说极小,对电力价格水平的影响很小。这就证明了中国电力规制分权化并未发挥应有的作用,可以说是效率低下的规制制度。

表5 计量检验结果

注:*表示0.05的显著性水平,**表示0.1的显著性水平。

三、电力规制分权化与合谋的理论分析

计量分析证明了中国电力规制分权化是一种低效率的规制制度。那么,造成低效率的原因是什么呢?根据现有的规制合谋理论与中国的经验事实,我们认为地方规制机构与企业之间的合谋行为是其中的关键因素。下面我们从历史变迁的角度对电力规制分权化与合谋进行理论分析。

新中国成立后,在重工业优先发展战略指引下,中国政府将所有的企业收归国家所有。同样,电力行业也只有一种所有权结构——国有产权。名义上,所有的资产归全体人民所有,但实际上,中央政府代表全体人民实施完全产权。政府指导产业内资产的管理,为了国家的利益分配收益,这一切都受政府预算支配。国有电力企业在制订的省区和地理服务区拥有排他性特权,集生产、传输和分配活动于一身,这些垂直一体化的企业被置于电力部的管理监督之下。电力企业被组织成一个科层式统一的国家体系。电力部控制该体系的每一个重要维度。电力部从国家长期能源战略的高度,通过技术研发决定投资资金筹集、电力工厂选址、设计和建设,甚至细到经营规章、复杂的费用计划、每日调度和终端用户配额的分配。1985年,中央政府采取一系列政策降低电力生产的进入门槛。多元化投资来源政策鼓励省和地方政府投资于其自有的电力生产,因此,省和地方政府被允许获得更多的对电力分配和当地电力发展的控制权。比如,20世纪90年代初,中央政府扩大双轨制,省和地方政府被允许“将新建设的国有电力企业每年剩余生产能力的10%作为其自有资源进行销售”。投资权的转移也增强了省和地方政府与中央政府就进入权、土地使用、资源分配、社会服务及当地经济发展等方面进行讨价还价时的谈判力。在电力改革之前,政府与企业之间的边界一直不清晰,许多国有企业持续亏损及缺乏创新,导致中央政府在1997年开始第二阶段的经济改革,将政府行政管理与企业经营分离开来。对电力行业而言,中央政府实施了三项主要的改革措施:第一,中央政府于1998年取消了电力部。电力部的全部生产性资产股份及企业责任由国家电力公司接管;电力部的管理和制定政策的职能被移交给新建立的国家经济与贸易委员会电力司。电力行业组织和规制的平行分离在每一级政府中同时执行。第二,国家电力公司被重新组建,从一个管理部门变成一个公司。第三,国家电力公司在六个省电力生产市场实施批发市场竞争。我们可以发现,并不是部门退出市场,政府仅仅转换了其角色,从通过再分配收益来直接控制电力行业,以及通过部委法令指导到间接控制企业进入资本市场以获得项目批准。这一时期电力规制完全是分权化规制,每一个省的电力行业规制分别由省经济与贸易委员会负责,规制权力完全由中央政府移交给省政府。

现在并无结论表明,分权化机构和集权化机构哪一个更容易被俘获,但一些制度性因素使得地区性规制容易导致腐败。一方面,中央政府无法有效控制地方规制机构,而地方政府能够容易地影响其政策,这样的制度安排必然会引起对市场分割及偏爱本地企业的关注,因此,地方规制机构与当地被规制企业在地方政府的努力下很容易实施合谋。那么,地方政府为什么愿意帮助当地企业呢?这可能与中国当前的政府官员晋升制度有关。地方经济的发展影响地方官员晋升,20世纪80年代初开始实施的官员选拔和晋升标准的重大改革使地方政府官员政绩考核标准单一化,唯一的指标就是地方经济发展绩效,也就是通常所说的国内生产总值(GDP)。中国政府官员晋升标准并未考虑整个社会的福利水平。[3]如果一个地区的GDP比较高,超过邻近地区同期水平,那么,该地区政府官员就会得到晋升机会。以GDP增长为基础的晋升激励机制在计划经济时代曾经发挥了重要作用,调动了地方政府官员发展经济的积极性,从本质上说,这实际上是鼓励政府对市场干预。当地生产增长可以增加就业和税收,这将有助于地方官员晋升,因此,与当地企业保持默契与合作是地方政府的最优选择。随着市场经济的发展,该机制在对地方经济发展起到促进作用的同时,也暴露了其负面影响。另一方面,中国的社会网络比较发达和有效,这暗示地区性规制比国家性规制更容易俘获,合谋的成本大大降低。因此,规制合谋是在政府的推动和努力下形成的。地方官员又极力劝说地方规制机构与当地企业合谋,向中央政府隐瞒真实信息。这样一来,规制机构官员不仅可以赢得地方政府首脑的好感,为自己日后的仕途发展创造良好的条件。另外,他们也可以从企业那里收取好处。

四、政策建议

中国电力严重短缺加上中央财政资金不足,无法建设足够的装机容量以满足国民经济发展的需要,因此,中央以投资权转移为开端,逐渐将电力规制权力下放到地方。规制分权化诱使地方规制机构与企业之间实施合谋行为,这导致了规制制度低效率问题。为了解决规制分权化背景下的合谋问题,提高规制效率,我们应从以下几方面着手:

(一)建立独立的、集权式的电力监管机构

2003年成立的电监会是电力规制改革的一个良好开端,它是中国吸收国际经验、实施现代化电力规制制度的起点。现今,国家对其职能的定位是“向区域电网公司、电力公司调度交易中心派驻代表机构”,这是远远不够的,并未体现规制的本质含义,会导致“规制”缺位问题。国家应尽快出台相关法律,进一步明确电监会的职能范围,将国家发展与改革委员会的有关电力规制的职权划归电监会所有,包括市场准入、企业投资项目审批、价格制定等,以法律的形式确定其为唯一的电力规制机构,同时,在每个省设立电监局,相应地取代省发展与改革委员会的电力规制职能。国家电监会主要负责电力产业布局,制定一般性的规则和重大规制政策;区域电监会主要负责整个区域电力市场的运行;相应地,省电监局主要负责本省电力市场运行。通过成立电监会这样的集权式、科层制的电力规制机构,地方政府与其没有行政隶属关系,企业与其没有委托—代理关系,它是一个真正独立的行业规制机构。地方政府与企业所形成的利益集团无法运用行政手段影响其政策的实施,规制合谋的可能性大大降低。

(二)对国有电力企业实施改制,通过产权改革规范其与政府之间的关系

由于政府产业政策及投资体制的影响,中国大多数电力企业仍是国有企业。企业本身具有高度垄断性,可以带来高额利润,政府迟迟不愿放手。正是由于企业的国有产权性质,才使得它与政府形成利益集团。要想解决规制合谋问题,还必须从利益集团内部着手,瓦解它们之间的联盟关系。当前最有力的措施就是对企业实施规范的产权改革,建立多元化的产权结构约束。

(三)加强审计、法律等相关监督制度的建设和完善

规制机构的一个基本工具就是审计成本的能力,并且审计机构是独立的。但是,中国现存的审计制度极不完善。因此,我们必须加快审计机构独立化的进程,使其成为一个独立的、直接对全国人大常委会负责的机构;同时,对审计人员进行继续教育培训,提高其业务素质,购买先进的技术设备,从硬件上提高审计能力。完善的审计、法律制度一方面有助于提高企业成本信息的质量,从而提高规制效率;另一方面,对官员和企业起到威慑作用,使其不敢实施违法行为。

参考文献:

[1] [美]G·J·施蒂格勒:《产业组织与政府管制》,潘振民译,上海三联书店、上海人民出版社1996年版。

[2] William J.Baumol,John C.Panzar,Robert D.Willig.Contestable Markets and the Theory of Industry Structure.Harcourt Brace Jovanovich,1982.

[3] Jean-Jacques Laffont.A theory of incentives in procurement and regulation.The MIT Press,1993.

[4] Jean-Jacques Laffont.Incentives and political economy.Oxford University Press,2000.

[5] [法]让-雅克·拉丰、大卫·马赫蒂摩:《激励理论》(第一卷),陈志俊等译,中国人民大学出版社2002年版。

[6] [法]让-雅克·拉丰:《激励理论的应用》,北京大学出版社2001年版。

[7] Li,H.,L.Zhou.Political Turnover and Economic Performance:the Incentive Roleof China's Personnel Control.Memo,2004.

[8] Xu Yi-Chong.Powering China:reforming the electric power industry in China.Ashgate,2002.

[9] 国家统计局编:《中国统计年鉴》(1980—2002),中国统计出版社2003年版。

[10] 中国社会科学院人口研究所编:《中国人口年鉴》(1980—2002),经济管理出版社2002年版。

[11] 干春晖、李雪:《网络效应与自然垄断产业的分拆:以电信业为例》,《上海管理科学》2003年第6期。

【注释】

[1]本文原载《中国工业经济》2006年第4期。

[2]文章讨论的电力行业规制指的是电力生产领域的规制,并不涉及其他领域的规制,因为电力传输仍处于高度垄断状态。

[3]自20世纪80年代初以来地方官员的选拔和提升的标准由过去的纯政治指标变成了经济绩效指标,尤其是地方GDP增长的绩效,系统的经验研究也证实了这一点(Li&Zhou,2004)。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。