二、搜刮民财的筹饷措施

在大起义期间,清政府一展开镇压行动,即以“凡有款可动,无不悉索以从”的方式来筹措军费。1853年上半年,户部主管奏陈当时实况道:“臣等备员农部,多或十余年,少亦一二载,从未见窘迫情形,竟有至于今日者。若军务再不速竣,中外经费同时告竭。……大局涣散,不堪设想”。(741)“既不能坐以待困,则必须变以求通”。咸丰朱批:“不可稍存畏难之心”。(742)清政府决定向民间厉行搜刮,美其名曰“借资民力”。采取的办法,主要有下述几种。

(一)加征田赋

田赋是清政府的最大收入来源。在农民大起义时期,清政府对发生战事的地区,既无从征得田赋,或者征不足额,便对自己尚能控制的地区,加重征派。

最初,清政府曾拟用“借征”办法进行预征。1853年,它打算在山西、四川、陕西3省“借征”,即预征1854年的一年钱粮;以后按年递推,“以济军需”。“俟军务告竣,停征一年”,(743)以相抵偿。这个办法遭到有关地方当局的抵制,未能实行。(744)于是,转而采取加重田赋征额的三项办法:一是加征附加税捐(“附征”);二是改变田赋的计征办法;三是加重浮收勒折。

清王朝从康熙五十年(1711年)制定“永不加赋”政策后,一直以此相标榜,其实进入19世纪已经维持不下去了。在农民大起义期间,更没法遵守这一“祖制”,而公开采取“附征”措施。

“附征”名目甚多,各地不一;所征数额,更是差别很大。1854年,江苏扬州、通州两属办“亩捐”,花户“无论贫富”,照地丁银数抽捐,每亩捐20~30文不等。(745)后来江南各州县也有举办的,或称“田捐”。从50年代中起,安徽就因“各州县支应兵差,款项无出”,每亩捐钱400文,或谷2升;(746)在霍山,凡田亩“收租十石者”,“捐稻两石充饷”。(747)1861年年初,僧格林沁在山东镇压捻军,奏准于省内按亩捐资,每亩制钱20文。(748)广东海滨的沙田,在升科之后,又在1862、1863年对东莞、香山等县于正赋之外,加征银2两,按“主八佃二”比例分担。其他州县办理捐输或派捐,或包捐,“也大率按亩派捐”。(749)湖南平江等县按粮捐军费。(750)河南民间有粮1两者,“办兵差车马之费又倍之”,而寻常差徭“不在此内”。(751)总而言之,在农民大起义期间,全国各地,每“粮银一两,派差银数倍不等”。(752)

上文提到,清政府曾拟实行“借征”,遭到有关地方当局抵制。四川总督裕瑞就是其中的一个。他认为“借征”不妥,奏准“罢借征,办津贴”。(753)于是附征又有“津贴”名目。1854年,四川地方当局规定,除了边瘠地方,“所有腹地州县”,田赋照正项钱粮1两,随粮带征“津贴”银1两,也就是令民间按钱粮正额,加倍缴纳。接着,又强迫民间随粮捐助饷需,名曰“捐输”。捐输率不等,有的州县按钱粮1两加派捐输2~3两,有的则加派到4两。一个多年经理粮台的人记道:在1860年前后,“按粮津贴”,实际是“按现年正项,倍取浮收”,而且,“分公私两层”,在纳税人是“一年而输四年之赋”。(754)到了70年代初,甚至连鸦片税也按粮摊征,(755)以致田赋粮银1两,包括加征各款,增至七八两;多的甚至达十六七两。(756)

再就改变田赋的计征办法说。1853年,清政府对有漕各省实行漕粮改折。漕粮额征粮依旧,但政府利用市场的银荒,提高大米银钱转折量;可以说是大起义前的银、钱折征的继续和扩大。江苏在50年代,米价每石约钱2000文上下,而每石漕粮折银纳钱,却达8千、10千至18千文不等。(757)浙江杭、嘉、湖3府漕粮折征,最初每石收6000余文,以后逐渐提高,致1石之漕粮,合时价达2石以上。(758)湖北漕粮改收折色,连耗米,每米1石,折银四五两,或折钱9千文、10千文,甚至多达十八九千文;最突出的是在监利,漕粮每石竟折钱36串文。(759)湖南漕米折色,“每石征完〔银〕六两四五钱”。(760)江西漕粮征折色,每米1石收银2~5两,或收钱3千文至7千文不等;个别的如广信府,每石折银达八九两。(761)山东漕粮,“按章征收者绝少,往往于官斗之外,倍蓰加收”;如果折征钱文,“其浮收之数,与完米增至数倍者无异”;州县的私相“加倍横征”,还没有包括在内。(762)河南各州县完漕,每米1石折解藩库银3两3钱。(763)如此等等。其无漕各省如云南和贵州两省,为保证军粮供应,仿照厘金办法,由绅士经手,从50年代中起,改征所谓“厘谷”。云南省规定,按亩产十取一二;实则“漫无定章”。(764)贵州省规定,“按粮按亩,十取其一”。可是,厘谷征收中,“当局者迫于饷匮”,“不暇核实”,征粮者因以为利,私加至十之四五。(765)到了70年代初,重订章程,由绅办改为官办,进一步推广实行。

浮收、勒折原是清王朝田赋征收中早经形成的痼疾。从50年代初起至70年代初,更变本加厉。在江苏,漕粮浮收达4倍、5倍以致超过5倍。(766)湖北漕粮征收本色,除去耗米、水脚费等项,每石浮收从五六斗到3石零不等。(767)江西漕粮征本色,每米1石,实收1石4斗至1石8斗不等;地丁银1两,实收银1两5钱至1两8钱。(768)河南州县征漕粮,“倍蓰加收”,“任意浮收,随时加征”。(769)山东也“于官斗之外,倍蓰加收”。(770)安徽全省地丁银1两,实征有逾一两五六钱者。(771)又有记载说,该省钱粮浮收,“数倍于正供”,甚至有“十数倍者”。(772)广东征色米,正耗合计,原不过每石折银2两上下;可是在州、县“折价太多”情况下,实征银至5两8钱,直至8两,(773)浮收达到三四倍。直隶通州、永平、遵化、河间等府县,当银1两值制钱二千七八百文时,官府折收至四千七八百文;或“每赋银1两,几费二三两银之数。”(774)山西额征每银1两,“必完至四五两”。(775)在贵州,“甚至正银一两收至十两以外”。总之,通过浮收、勒折,清政府加重了聚敛,大大加重了农民负担。

此外,清政府采取一些其他措施,以增加田赋的征收量。举其大者,一是清查隐地、“黑地”以及对淤涨沙田的加紧升科;另一是开放“禁地”、荒地和招商开垦。

沙田有种种,或在河沿、湖滨,或在海边,土质都很肥沃;但坍涨无定,因而这些土地产权纠葛频繁。清政府利用这些情况,一向都通过清丈收费升科。到了大起义时期,更加紧进行。例如江苏的崇明,“聚沙成邑”,全境都是沙田。通州、江都、武进、丹徒等10余个沿海和沿江州县,也时有新涨、新淤沙田。1857和1868两年,清政府对这些州县的沙田,就作了两次全面的清丈。1868年规定,凡属老的沙田,价未缴清者,补缴欠价;课未缴齐者,补缴欠课;对于新涨、新淤的沙田,则采取有主缴价,无主招买的办法。这就是所谓“于清厘积弊之中,略寓筹饷济军之意”。(776)

又如广东滨海地区,特别是在广州、潮州两府沿海,涨出沙田达“数千万顷”。1853年,清廷命令两广总督叶名琛抓紧升科,当时估计,年可得银“数百万两”。(777)地方当局还把沙田变价出卖,以捞取现银。1866、1872和1876年就3次设局清丈,收取“花息”、捐银。

再如直隶,清初圈占的旗地,经过漫长年代,册籍档案多有散失,形成“迷失”的无粮无租的“黑地”。这种土地,散在各处,“几乎接陌连阡”。在50、60年代之际,单在昌平一县,即查出“黑地”440余顷,“试办升科”。(778)辽宁原多无粮之地,也叫“黑地”;在此期间,被查出的也升科纳粮。

其次,开放禁地和招商垦荒。

1854年,清政府开放察哈尔、蒙古官荒地数千顷,招集富商,开垦升科。1857年,黑龙江将军奕山派员“踏勘蒙古尔山荒地”,从绰尔河(今呼伦贝尔盟札赉特旗、布特哈旗)至通肯河流域共毛荒1230000余垧,“招佃纳课”;次年,照成案以“每亩五升升科”。1860年招民试垦,规定垦户每垧先交押荒钱1吊,发给“小照”,待5年后升科时再发“大照”。升科之前,每垧纳小租60文;到1868年,计放毛荒20余万垧,累积收缴押荒钱20余万千文。(779)1861年,吉林凉水泉南界舒兰以北土门子一带“禁荒”约10万垧、省西围场边8万余垧、双城堡剩存“围荒”等可耕地4万余垧,“一律招垦”。1864年,把围场边荒以及裁撤的废围中的可垦荒地3万余垧,招民认垦;1868年,再开围荒2万垧。(780)辽宁的围场、边荒,早被流民私垦。1865年,在承认既成事实的基础上,署盛京将军恩合将广宁属界牧厂、荒地,正式招佃认租;(781)奉天荒地早被流民私垦,到1867年已不下数百万垧,同年丈量升科。(782)1863年,清政府把热河围场四面边界荒地8000余顷,“招佃开垦”,“收纳抻荒及升课银两”,以济兵食。(783)

所有这清查些“黑地”和开放禁地,招商垦荒后的所得,都构成这一期间田赋的补充收入。

附:所谓“减赋”

当太平天国革命形势由盛转衰,清政府在非交战区厉行重征,对长江中下游湖南、湖北、安徽、江西、江苏、浙江6个战区省份,采取所谓“减赋”措施。重征和减赋,呈现矛盾的趋向,其实是事物发展的两个方面。“减赋”有双重目的:在财政上,“以予为取,以损为益”;取中饱之资分其半而归之于公,分其半而归之于民;(784)在政治上,借以骗取人心。“减赋”既是对民间的加强搜刮,又是对太平天国的政治攻势。

在40年代,上述6省额征地丁银在全国额征量中占到37.6%;(785)粮更是基本上征自这6省。赋额极重,积弊也多;特别是江苏南部和浙西,科则畸重,且多浮收,被称作“浮赋”或“浮粮”。(786)苛重的赋税超过了民间负担能力,形成“即追呼敲扑,法令亦有时而穷”的局面。(787)如江苏的苏、松粮道所属实征漕粮,与额征量比较,在30年代可征至七八成,40年代可征至五六成,到了50年代只得四成。(788)浙江杭、嘉、湖三属漕粮征收量,从革命爆发前的七八成减至五六成,(789)还经常激起民间的抗粮斗争。此外,在50年代中,湖北漕粮“征收不满一半”。(790)湖南以湘潭为例,每年应征钱粮银四五万两,1854年“止收得四千余两”。(791)事实说明,暴敛苛征已经走上绝境,必须作出某些变革。

太平军一度控制长江中下游各省的某些地方,然后又行放弃。革命的暴力有力地扫荡了各该地方的官僚政治,“既无衙蠹把持,亦无刁绅阻遏”,(792)客观上为清政府采取某种整饬措施创造了条件。而经过战争,地多荒芜,这些省份的行政当局,面对“民情凋敝”,“脂膏已极”,虽想暴征,亦“无骨可敲,无髓可吸”,不得不“减价征收”。(793)这是清政府能够实行,同时又不得不实行“减赋”的背景。

“减赋”喧嚷一时,其实主要内容不过两点:一是核定地丁和漕粮折价,裁革部分浮收;二是对江苏、浙江两省所特有的“浮赋”,稍作一些削减。实行经过如下。

1855年,湖南地方当局继镇压省内的农民暴动之后,面临民间普遍抗交、欠交钱粮的局面,决定裁革一些陋规,改善田赋的征收状况,以缓和同人民的矛盾。巡抚骆秉章采纳湘潭举人周焕南的方案,即地丁每两加耗4钱;漕米折色照部章每石完纳1两3钱,外加纳1两3钱以资军饷,又加纳银4钱作县署公费,其他款目,一概裁革。首先在湘潭实行。接着,长沙、善化、宁乡、益阳、衡阳、衡山等县也照湘潭章程办理。同时,据骆秉章奏称:“严饬各州县,将钱粮宿弊,大加厘剔,……严禁吏胥衿棍扰索把持”。(794)这是所谓“减赋”的先声。

1856年秋,太平天国领导集团发生内讧,浙江巡抚何桂清认为这是对太平天国加强政治攻势的良好机会。他向清廷建议,尽管目前财政“拮据”,但在太平天国革命势力影响所及之区,应采取“减免钱粮”措施,以收揽人心。(795)湖北巡抚胡林翼等也提出争取人心为重的主张,所谓“御贼之法,先结民心;救乱之略,先保民命”。(796)还有人认为“减赋”乃是能起“一新百姓之耳目”(797)的作用,说是“欲寒今日之贼胆,必先收今日之民心,欲收今日之民心,必先减最重之粮额”。这些都说明,“减赋”乃是对太平天国发动政治攻势的一种策略措施。

1856年年底,清军攻占武昌,1857年,胡林翼对一度被太平军占领的州县仿照湖南办法,裁减丁漕浮收,革除一些冗费。具体办法是,参照各州县土地肥瘠、产米多寡,米价低昂等情况,把漕粮折价,定在4000~6500文,并宣布禁革由单费、串票费、样米、号钱等额外需索。(798)

1856年,江西当局也打算仿照湖北办法“减赋”,未果。1861年,清地方政权基本上在全境恢复统治,终于把“减赋”作为“善后”措施。该省仿照湖南、湖北成案,裁革陋规和削减丁漕浮收。具体规定地丁正银1两折收制钱2400文;每漕米1石,折收制钱3000文;所有州县办公等费一概在内。(799)1862年6月又补充规定,地丁正耗1两1钱,征收库平银1两5钱;南昌、抚州等府属漕米,每石折价银1两9钱,广信府属7县漕米,每石折收银3两。(800)

1861年秋,清军攻占安庆,着手复辟旧秩序。1864年,清廷批准安徽巡抚乔松年的建议,裁撤浮费。(801)漕粮折色章程规定:漕米除部定每石折银1两3钱外,另加8钱上下作为司库提存之款,废止陋规和捐摊等费,另加丁漕余资若干,供州县办公费用。漕粮银两折征钱文数额,参照各地具体情况,每石“大例总在5000文以内”,“最多不过6500文”。(802)

江浙两省,除去仿照湘、鄂、赣、皖4省办法,即核减浮收,禁革陋规,革除大、小户名目而外,还对所属的某些州县减去部分“浮赋”。

江苏减赋的议论发端于1863年年初,直到1865年年中,清政府批准地方当局的意见,专减漕粮,不减钱粮;减漕办法:①常州、镇江两府普减十分之一。②苏州、松江、太仓两府一州,分别按原科则轻重,按则递减(见下表)。③苏、松、太两府一州的沿海瘠区,酌加减数,但与上述按则递减通扯牵算,所减数不超过原额的三分之一。至于一切陋规,规定“只期足敷办公,不准逾额浮收”。(803)

浙江的减赋,奏定于江苏之前,实行于江苏之后。全省11府,除台州“地本瘠苦”,“无浮收应行核减之处”(804)外,其余10府,从1863年年底起至1865年,经浙江地方当局先后奏明核减浮收数目。最先是温州(1863年年底),其次是宁波、绍兴(1864年),最后是嘉兴、杭州、湖州、金华、衢州、严州和处州(1865年)。浙江奏定的核减浮收章程,主要有3点:①除酌减杭、嘉、湖3府漕米征额,其余各府县正额,照常征解。②禁革一切陋规,裁浮收,酌留平余为办公费。③革除大小户的差别。杭、嘉、湖3府漕粮,从额征总数减去三十分之八。(805)

苏松太三属漕粮科则递减表

资料来源:据《江苏减赋全案》卷2、6,“江苏田粮新旧科则表”改制。

经过所谓“减赋”,在湖南,原额征地丁银91万两,加耗米银5钱(计45.5万两),共计136.5万余两;漕米正耗合计15万余石,每石折征银6两,为80万余两。地漕合计为216.5万余两。按湘潭办法推算,所减约银55万两。在湖北减去浮收共1645980千文。江西“约计丁漕两项,每年核减浮收银数,不下百万两有奇”安徽核减的浮收,估计为一百二三十万千文。江苏漕粮折征浮收约减少167万余千文,米37万余石;另减赋粮543117石。浙江核减浮收数目,共计钱1826053千文,米48.9万余石;又减征漕粮正额266766石。在所有经过“减赋”省份中,以江苏所减钱粮之数为最多。

总计湘、鄂、赣、苏、浙5省所裁减的漕额及浮收等项共计银150万余两,钱640万余串和米170余万石。把钱和米按时价折合成银,估计为银1075万余两。(806)这些削减中除了苏、浙两省减了正额80万余石,约合银100余万两外,所革除的,只是原各种陋规、浮收中的一部分。

清政府的“减赋”措施,在一定程度上达到了它的预期目的。在政治上,它稳定了封建统治;在经济上,增加了实际财政收入。如湖南,骆秉章同意周焕南的裁减浮收办法时,系以限年内将当年额赋并上年欠额的“扫数全完不准蒂欠”(807)为条件的。1855年实施“减赋”后,钱粮便有起色。民间不仅“全完”了当年田赋和“上年蒂欠”;而且对1851~1853年的积欠,也“率皆踊跃输将”。减赋前一年,在官府的苛征下,“民情汹汹”;“减赋”后,骆秉章奏报:“农安畎亩”;“向之借钱漕聚众,动辄闹署殴吏者,自厘定新章以来,绝无其事”。(808)在湖北,“减赋”后“举积弊而一更张之”,“民情极为欢悦,完纳俱形踊跃”,“为数十年来所未有”。(809)曾国藩、李鸿章总结“减赋”效果:“于虚额则大减,于实征则无减”。在大难之余,催科一事棘手尤倍的情况下,借“减赋之名”,收“增赋之实”,不单维持、而且增加了田赋的实征量。(810)

(二)抽收厘金和加征捐税

直到大起义前夕,清政府一向不重视商税,征收极轻。从1853年起,开始征收,即厘金。当时厘金成为军饷的重要来源。就是到了大起义被镇压以后的半个世纪里,还成为支撑清代末世的重要财政支柱。

1853年3月,太平军攻占镇江,清政府在扬州设江北大营,进行防堵。原来经过镇江的商船绕道扬州附近仙女庙等处,形成米商“积聚之区”。帮办大营事务、已革刑部左侍郎雷以 负责就地筹饷,采纳幕僚钱江的建议,从该年夏季起,向扬州附近的仙女庙、邵伯、宜陵、张网沟等镇各米行劝捐助饷,规定每米1石捐钱50文,或作米l升捐半文;半年间“几捐至两万贯”。(811)次年3月起,抽捐对象推广至各业铺户,如油、布、绸缎、南北货各店,按货值“百取其一”,叫做“厘金”、“厘捐”或“厘税”。同时,清政府采纳雷以

负责就地筹饷,采纳幕僚钱江的建议,从该年夏季起,向扬州附近的仙女庙、邵伯、宜陵、张网沟等镇各米行劝捐助饷,规定每米1石捐钱50文,或作米l升捐半文;半年间“几捐至两万贯”。(811)次年3月起,抽捐对象推广至各业铺户,如油、布、绸缎、南北货各店,按货值“百取其一”,叫做“厘金”、“厘捐”或“厘税”。同时,清政府采纳雷以 的建议,令两江总督怡良、江苏巡抚许乃钊、漕运总督杨以增分别在大江南北商酌照行,于是厘金制度迅即在江苏全省铺开。从1855年起,其他各省也陆续行使。厘金遂成为一种新的税制。

的建议,令两江总督怡良、江苏巡抚许乃钊、漕运总督杨以增分别在大江南北商酌照行,于是厘金制度迅即在江苏全省铺开。从1855年起,其他各省也陆续行使。厘金遂成为一种新的税制。

当时清地方督抚和统兵大员各自为政,对抽厘办法和抽收税率,都各行其是,甚至同一省内也不统一。

厘金最初本定为“百取其一”,不久,各省出现很大差别。浙江的浙东一带最高,值百抽9,陕西最低,直百抽0.45,多数省份为值百抽2;略如下表。一地税率,并非固定不变,而是不断提高。税率并不都是从价,某些货物如粮食、生猪之类,价格变动少,为省手续,从量抽税。一般说,“厘之正耗,较常〔关〕税为重”。(812)

各省创设厘金年月(1853~1874)

资料来源:据罗玉东著:《中国厘金史》,第22页,第五表改制。

抽厘办法,按行商、坐贾分为“活厘”、“板厘”两种。前者系对转运中的货物征税,是一种通过税;后者乃对产地或销地店铺按月收捐,是一种交易税。抽厘的商品,最初只及大米,后来推及其他许多货物,所以叫做百货厘金。此外,还有盐厘(即盐课以外的盐税),茶厘(即茶课以外的茶税),洋药(即进口鸦片)厘,土药(即土产鸦片)厘,以及船户厘等等。1874年各项收入在总数中的比例为:百货厘金约占93.29%,茶厘为2.26%,盐厘为0.89%,洋药和土药厘分别为3.17%和0.34%。(813)其他年份的比例,大致相仿。

抽厘的手续名目繁多,一般在货物起运地征收一次,称“起捐”;在转运途中重复征课,称“验捐”。某些省区也有只在货物起运地或到达地一次征取的。在销售地方,又有坐厘、埠厘、门市月厘、落地厘等等名目。还有先捐后售的厘金。对于生丝、土布等在出产地所征收的产地捐就属于这一种。

各省设厘最初税率

资料来源:据罗玉东著:《中国厘金史》,第7~12章有关各省厘金税率制。

征收厘金的机构叫“厘局”。在同一地方,许多单位都同时设局抽厘。例如江苏江北的里下河一带,从50年代中叶起的10年间,凡江北粮台、江南粮台,漕运总督和袁甲三军营,都设局抽厘。于是,“弹丸一隅”,“此去彼来,商民几无所适从”。江北大营粮台和江南大营粮台相互之间,又越境设卡,大肆争夺。(814)在战事不断发展变化中,各地区之间的水陆“道途通塞靡常”,厘局便跟踪商人汇聚之地,设置分局、分卡;又借口“稽查偷漏”,把局、卡从交通要冲的市镇,遍及偏僻地方。湖北的厘金局卡最多时达480余处;到1867年,分局几经裁撤,还留有86处。(815)广西在1858~1872年间,先后设立正卡、分卡59处。(816)江苏在1863年前后,仅在里下河一带,就有一百余处;其分布情况,“有一处而设数卡者,有一卡而分数局者”;(817)以致一县之货,除入境、出境收厘之外,或由东而西、由南而北,尚须再行征收者。此外,当时各军营私设厘卡,“未经入奏者极多”。如詹启纶一军在镇江,设大小卡数十处;李世忠在皖北、淮北一带,曾设大小卡达100多处,兼收盐厘。当时人说:“卡若栉比,法若凝脂”。(818)“局愈多而民愈困,弊愈滋。”(819)

所谓“弊愈滋”,难以尽述,略举之,例如商船初到,挨次停泊,员役便索“挂号钱”;兵役上船,验视货物,便索“查舱费”;稽查已毕,盖戳放行,索“灰印钱”。凡此稍不遂意,即以不服盘查,借词穷究,“任意威吓”,“视商贩之肥瘠而鱼肉之”。(820)在贵州荔波,除了贩运食盐、百货,一律见十抽一,另再稽征半厘、小厘、毫金和落地捐;“私加至十之四五”。有人统计:1854年,从江苏泰州向苏州贩米,计米1石,成本制钱2千,“历十余局捐厘,便加至千文”。(821)1864年,从常熟到上海节节“报捐”,布1匹需外费二十七八文。(822)厘局之胥役,横暴甚于常关。70年代中,《申报》记述长江航道上抽厘情况说:从前商人自汉口向上海运货,只有武昌、九江、芜湖、江宁、镇江、上海6处税关,“或此征而彼免,或仅纳船课之税”;后来厘卡之多,“不止于倍于税关之数,其司事巡丁之可畏,亦不止倍于税关之吏役”。(823)

厘金本是一种商税;可是,在胥吏的诛求下,“只鸡尺布,并计起捐;碎物零星,任意扣罚”。(824)或“行人之携带盘川,女眷之随身包裹,无不留难搜刮”。(825)

李鸿章说:“田亩尽荒,钱粮难征;正项既不足以养兵,必须厘金济饷”。(826)厘金成为拯救清政府生命的重要方剂。广大人民对之切齿痛恨。出谋创设厘金的钱江,“与同幕五人赴里下河督劝”,“民间目为五虎”。(827)广东征收厘金的委员,“或为众所殴伤,或为民间枷号”。(828)湖北、江西、福建、贵州、广东等省,在1861~1864年间,先后相继发生为抗厘而闯关毁卡,歇业罢市等事件,直至“毁局戕官,攻打城池。”(829)

厘金以外的苛捐杂税是清政府筹措军费的又一重要措施。清政府既授权各省、各军当局就地筹饷,各省军政当局便在自己防区、辖区里巧立名目,滥行派捐、抽税。江苏扬州一带非常突出。1855年,这里既有江北粮台的指捐、借捐、炮船捐、当典捐、油坊捐以及捐夫、捐树、捐柴等捐;又有江南粮台的米捐、饷捐等捐;漕运大员则开炮船捐、堤工捐、饷捐;驻军袁甲三部又开米捐等等。(830)镇江驻军征收的叫“火捐”,知府衙门征收的叫“府捐”,道台衙门征收的叫“道捐”;“又有局捐、日捐、保卫捐、大捐、小捐”,还有名叫“借捐”的,“纷纷不一”。(831)苏北、皖北一带,在李世忠管辖下,“下至仪〔征〕、六〔合〕,上抵〔安徽〕滁、和,环转数千里,一草一木皆有税取,民至水侧掘蒲根而食,犹夺其镰铲,以为私盗官物”。(832)西北甘肃的秦州、巩昌一带,“赋外勒派”,“二十倍〔正〕赋而犹未已”。(833)

所谓捐,都强制征收。有些省如贵州,州县官下乡,“手持令箭”,劝捐助饷。(834)捐数在官方既任意高下,吏役复随意敲索。如指捐规定:“积产至一万两者,捐银一千两;至十万两者,捐银一万两;多少类推”;“捐至一百万告止”。(835)收捐者“任意讹索”,“直如攫夺”。(836)

苛捐、杂税不仅繁多,而且随意榨取,有些捐,征收时有“印簿”,称正捐,还可备供稽查;很多收捐者只以白纸写明征收数目。时人即曾经指出:“殊属不成事体”,“卑鄙龌龊”,说是捐,简直是“诈赃”。(837)

这种任意讹索,连封建统治的最高当局咸丰皇帝也不得不承认,“若似此征求无艺, 薄民生,尚复成何政体”!(838)然而事实是往后仍是苛捐叠生,直弄得“赋外之赋,役外之役,踵增而无底”。(839)

薄民生,尚复成何政体”!(838)然而事实是往后仍是苛捐叠生,直弄得“赋外之赋,役外之役,踵增而无底”。(839)

(三)盐课的失收、整顿和加征盐厘

沿海7省(辽宁、河北、山东、江苏、浙江、福建、广东)都产海盐;内地一些省份,如河南、山西、陕西、甘肃、四川、云南、贵州以及边陲的蒙古、新疆地方,产池盐、井盐或矿盐。蒙古“盐向归藩部经理”,新疆“向听民掣销”,(840)清政府对其他盐产地分成11个区,名为奉天、长芦、山东、两淮、浙江、福建、广东、四川、云南、河东和陕甘。(841)清政府就盐征税,名曰盐课。其中奉天从康熙中起,“无课者百七十余年”,(842)至1867年开征盐厘;其余10区都有定额。盐课总量在清政府岁入中是仅次于田赋的第二大宗。统治集团中有人把盐课与田赋作比较说:两者同是取之于民,而“小民惟知买盐,不知纳课,较之地丁漕米,尤无追呼征比之烦”,(843)认为“尤有裨国计”。(844)

盐课除了额课,还有“溢课”(即超过定额的盐税)、“正杂课”(随同正课奏销的杂课),和“杂课”(杂项收入,不入奏销)等名目。盐课虽有定额,但在不同时期时有多少;实则成为无定数。截至太平天国革命爆发时,全国各盐场盐课量,如下表。

太平天国革命爆发前全国各盐场盐课量及在盐课总量中的比重

注:*课额,包括“灶课”、“引课”两项,不包括“溢课”、“正杂课”。**据《清史稿》,食货志四,盐课,1847年实征课银为7502579两有奇。

资料来源:据《清盐法志》有关数字并参考王庆云:《石渠余志》,卷5,《直省盐课表》制。

当时有一个说法,“两淮盐课甲天下”。它的额课多,溢课多,杂课也多。太平天国革命爆发时,两淮盐产区的盐税收入,超过全国盐税收入总量的一半。两淮盐课的盈绌,对于全国盐税收入的或多或寡,具有举足轻重的作用。

在1851~1874年大起义期间,全国各个盐产区除了东北,几乎无不遭受到动乱不同程度的影响。

两淮的淮南盐场所产,向来都从瓜洲、仪征出江。1853年后十余年间,“江路梗塞,片引不行”。(845)淮北盐场所产向以三河尖为销路总汇,正阳关为盐船必经孔道。捻军的行动使“淮河通塞靡常”;淮北盐的销路便“畅滞不定”。(846)1855年后十余年间,云南盐井或掌握在起义回民手里,或为“武弁把持”,井产几乎全停。(847)“咸丰年间,闽省军务渐起,……枭私乘间窃发,闽省盐务遂不可问”。(848)1860~1863年间,太平军驰骋于浙江全省,浙江盐务,“几至不可收拾”。(849)当捻军纵横于山东、河南各地时,长芦盐因“河路梗阻,盐货各船,久不通行”。(850)川盐的贵州“引岸”,从50年代中起,因运道中梗,“岸废二十年”。(851)“陕食河东之盐,甘食花马池、盐池之盐,各有引地”,1862年陕、甘回民起义后,河东盐、花马池盐,都“因路梗不能畅行”。(852)“兵燹之后,户口流亡过半,食盐顿减”。清政府的盐政隳坏,盐课大半无收。

清政府对盐课,大致可以1864年为界,分为前后两个阶段,分别采取补苴、整顿措施。在前一阶段,它制定“但有可筹之方,不妨次第并举”的方针,采取各种应急权宜措施。当太平军势力达到长江下游,清政府惊呼“两淮盐课,全弃于地”,停止“票法”,先后相继采取“就场征课”(1853年)、“设厂抽税”(1855年)和“设局抽税”(1857年)的办法征收盐课。规定大商、小贩在纳课之后,可不分引岸,运盐散销。“河东”仿行。淮北盐场方面,清政府对当地驻军“提盐抵饷”莫可奈何,形成“饷盐”名目。从此,李世忠部辄下淮北盐场“封捆”盐斤,“与抢夺无异”,垄断淮北盐课。(853)云南从50年代中起,在盐官无权过问盐课情况下,特许“尽征尽解”,实际则迄未解过课款。还有把盐课摊入地丁的,如陕、甘的部分池盐。1854年清政府推广厘金制度后,地方军政当局把抽厘助饷办法,引入盐货,最先行于淮南,经漕运总督王梦麟、安徽清军统帅袁甲三奏准饬淮商按每引捐钱200文,半作皖营军饷,半作清淮防务之用。从此,各路军营以及各省当局纷纷仿行,最后形成四种主要抽厘方式,即:①入境抽厘(如湖北运进川盐,在宜昌设局抽厘),②出境抽厘(如川盐运销湖北,川省于夔州设卡抽厘),③境内抽厘(如广西省当局于桂平、梧州、平乐等处设卡抽厘),④过境抽厘(如粤盐运销贵州,经过广西由该地设卡抽厘)。所抽盐厘捐率,各地不同。如四川抽出境盐厘,每盐百斤抽银1钱3分;广西境内盐厘,每盐1斤抽银4厘、2厘5分不等。

在这一阶段,盐课与定额相比,大大减少。仅有河东盐区一度(1855~1862年)有溢课,实征额从1855年银55万余两增至1862年银101.3万两;而后又急剧下降。广东盐课征额,“犹十得八九”。其余不是“课款无从征解”,就是失收甚多。两淮盐课在1854~1863年间,如下表所示,只不过相当1853年实收数的十分之一。但这不等于说,两淮盐税真有如清方官员所说,“全弃于地”,(854)而是经过“盐厘”的方式被征取了。

全国所征盐厘,究有几何?无从统计。1861年骆秉章说,“近五六年湖北、湖南饷源稍裕,实收蜀省盐厘之利”。(855)两湖是这样,其他省份也相类似;大致盐厘收款,决不是一笔很小的数字。

最后,有必要指出,从50年代中叶起,清政府为取得盐和盐税,在长江被迫开放前不惜开门揖盗,故纵外籍船只在这条内河上运输食盐,从而构成了外籍船只入航中国内河经商的先例。

再述后一阶段情况。

1864年太平天国革命被镇压后,清政府对盐税的整顿措施进入后一阶段,其核心内容为重“厘”轻“课”,加征盐税。

1864年,清政府饬令曾国藩“整顿”两淮盐务。曾国藩针对两淮场灶久废、盐商星散、运销滞塞等情况,提出“疏销、轻本、保价、杜私”四项措施。为此,在瓜洲设立盐栈,制定盐的出场价格:在泰州和大通设立招商总局,招商领引,缴课运盐;在各省销盐口崖设立督销局,为理督销和抽厘事务。同时对道光、咸丰之交开始推行的运盐票法进行整顿,通过提高起票限额,淘汰零贩,专招大商,以及实行循环票运等措施,重新确认盐商专利,从而实际上恢复了原有的引商制度。(856)

嗣后,山东、浙江、福建、广东、四川、云南、河南和陕西等地,也都参照两淮办法,相继对盐务进行了“整顿”:或由招贩试运开始,而后逐渐恢复引商,实行按引捐输和循环转运(如浙江);或由官府凑集资本,改埠商为整纲,以济商力之不足(如广东);或将盐商被参革和无商运盐的地区收归官运(如山东);或由原来的专商运销改为设局督销(如河南、陕西);或将官督商销改为官运商销(如四川);或将就井征税的自由买卖制改为就井官办制(如云南),(857)等等,以期加强对引盐运销的控制。

清政府在整顿盐务的过程中,通过提高课额、推广和增加盐厘、提高盐价等办法,全面加重了盐税。例如,为了扩大盐引运销和加强盐课征收,改变原来引滞课绌的状况,有的强行摊派销盐引额,限期销完,缴课续领,以盐引之畅滞定官吏之考成。有的改变盐课征解制度,将原来的“先盐后课”(即先运盐,后纳税)改为“先课后盐”(即先纳税,后运盐),(858)责令盐商垫交盐课。其次,进一步推广和增加盐厘,把一些原来由于战争或其他原因尚未抽收盐厘的地区,陆续抽厘。如左宗棠于1864年攻下杭州后,即在浙江设卡按斤抽厘8文、10文、12文不等。此法随后推行及于福建,每征正课1两,加厘5钱(后减为4钱)。山东、广西以及停止盐课百多年的东北三省等地,也相继举办。(859)原已抽厘的地区,则进一步提高税额,加强征收。曾国藩“整顿”两淮盐务时,即在安徽、江西、湖北、湖南4省销盐口岸,增设局卡,加强了对淮盐厘金的征收,税额也大大提高了。江西、湖北销售的淮盐厘金,每引分别高达9两或11两不等。(860)鄂川盐厘也由1861年的每斤10文提高到1864年后的18文。(861)贵州的川盐厘金更是由于沿途局卡繁密、重复征收。每引高达四五十两不等。(862)

清政府通过这些办法使盐厘收入大大增加,远远超过额课,成为盐税收入最重要的组成部分。如同治后半叶,两淮盐厘每年近200余万两,比原盐课多几倍乃至10倍以上。详见下表:

淮南盐课收入(1854~1863)

资料来源:据刘隽:《咸丰以后两淮之票法》,第一表,载《中国近代经济史研究集刊》,卷2,1933年,第1期。

从上表可以看出,在大部分年份,盐课在盐税总额中所占的比重不到25%,最低只有7.1%,而盐厘高达75%以上,最高达92.9%。其他如四川、浙江等地,情况也大致如此。事实上,战后盐税的增加,主要是提高盐厘的结果。盐税内部构成的这种变化,表明战后盐引运销的日益积滞和人民对食盐税负的加重。

盐课、盐厘之外,盐斤加价也开始成为清政府临时筹款的重要项目。如长芦盐在1848年曾减价两文,到1858年增两文,名“盐斤复价”,1866年“每斤再加两文”;(863)1865年,湖北对潞盐征军饷加价,每斤2文;(864)1867年,河南对长芦盐征防饷加价,每斤也是2文。(865)到50年代末,山西盐价与大起义爆发前比较,每斤已经涨了5文,长治等地于1868年又加价15文;长芦盐于1859年每斤加价4文,1867年再加2文,1871年又加了一次。(866)盐斤加价的收数可观。举河东、长芦两盐场说,在70年代中,前者加价银达30余万两,超过额课(59万余两)的一半;后者收银20万两,达实征额课(28万两)的三分之二。(867)因此,在尔后偶有军事、灾赈或其他紧急用款,沿以为例,经常采取盐斤加价办法来筹款。

两淮盐课盐厘收数比较表(1865~1874)

注:*系半年征收额,1865、1866和1869年为下半年,1868和1870年为上半年。△其中有一部分为钱文,按银1两换钱2000文,换算为银两。

资料来源:据刘岳云:《农曹案汇》,第21~22页制。

(四)推广捐纳和捐输

清政府在正常财政收入“不可恃”的情况下,“乃借助于捐输”。(868)在整个大起义期间,清政府滥卖官职封典,筹集捐款。当时各省绅士、商民、游幕及文武官员的随任子弟、现任候补、试用各官,只要按照捐例所载银数,就可指捐某项官职,或加捐分缺,或尽先授职等项;如只愿取得某项职衔,或捐文武监生、贡生,或请封典、级记,也可指项报捐。

这一时期捐纳特点是,捐例不惜一再减成,贱价出卖官爵;巧立名目,以广招徕。

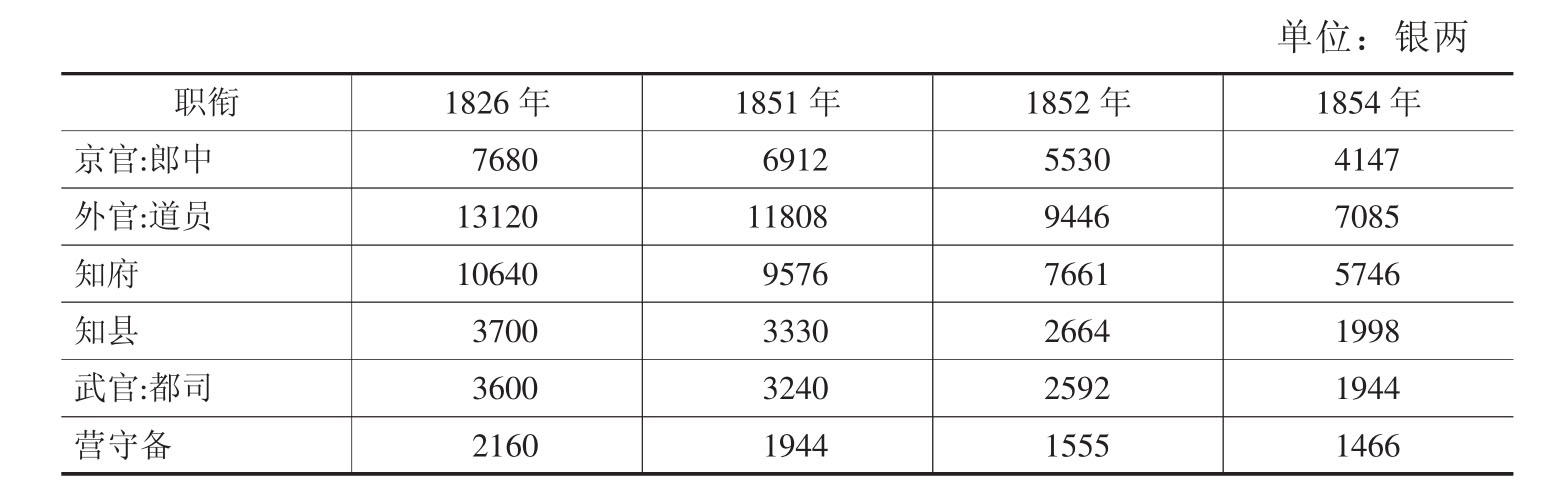

历年捐纳京官、外官、武官银数例

资料来源:据彭泽益:《财政与经济》,第147页,“历次捐例所载捐纳京官、外官、武官各种职衔银数”表改制。

1851年,清政府颁发《筹饷事例条款》,规定捐纳京官、外官、武官各种职衔,按照1826年条例所载银数核减一成,(869)即九折收捐。1853年,太平军进军长江中、下游流域,清政府又特别颁定《推广捐例章程》六条,规定照定例银数核减二成,(870)即以八成收捐。1854年,户部为搜刮铜斤,开办捐铜局,规定捐铜抵收常捐、大捐。凡捐交十成净铜40斤,作抵实银10两,其余红铜器皿亦照净铜折算。在该局办理一切捐款时,还规定减收二成、实际减二成半,即以七五折收捐,并准搭收票钞、大钱。到了1857年,又规定可以按半银、半票收捐。(871)此所谓“票”,兼指票、钞和大钱。这些通货当时都在不断贬值,意味着官爵捐价也在不断下跌。

清政府考虑到出捐者本人有不愿捐官的,或者本人已无议叙可加的,在1854年规定:“可以为其兄、弟、子、侄以及五服以内同宗及外姻有服亲属捐取官阶职衔。”(872)

向例,由中央政府的户、吏两部掌管捐纳事项。到了这个时期,中央为便于各省及时济用,下放捐纳权;除准各省开捐外,军事机构的粮台也可设局劝捐,并可“酌减十分之一”交银。(873)

各省开捐本应按照户部筹饷事例办理,有关当局为了多得捐银,不仅对捐纳银数“减之又减”,还对减成后应收现银部分大打折扣。拿各省减成章程合以筹饷例来看,“豫省以饷票折收,加一成现银,约居十成之二;湖广、川、浙约居十成之三;江西、两广约不及十成之三;云贵约居十成之二;安徽全收饷票,约居十成之一;其余各省均无过三成者”。(874)湖北又一度办“减成捐输”,规定“交银二两五钱,作银五两”,(875)实即半价拍卖。

捐官手续,本来很烦琐。为了捐纳便利,户部预先把大批空白文武职衔及贡监“部照”,发到各省、军营粮台,以便随时填发。执照费、归公杂费等,也一并“裁撤”。“无论虚衔、实缺,分发荣封,皆可顷刻而待”!(876)

进入60年代,清政府在加紧围剿起义军的同时,还加强政治攻势。清方军政当局设想出所谓“开捐伪职以裕军”的办法;通过各种渠道,向天国辖区广为散布。这种捐,又叫“罚捐”;说是出了捐,便赎了“从逆”之“罪”,并以此抵“议叙”。(877)又一种则是针对重又落入清统治地区的人民的,如左宗棠率军进入浙江不久,发出“檄”文规定:绅富捐钱80千者给予六品功牌;60千者七品;40千者八品;20千者九品。(878)此时银1两换钱2千文上下。这是说,至多花40两银子,就可以买个六品官(相当于知州);花10两银子就可换个九品官。如此削价劝捐,除了要榨取尽可能多的收入外,还使更多地主获得功名以维护封建政权。

捐纳之外,又有所谓捐输,即由清政府按官、民出资报效银数,给予某种议叙的制度。

1851年10月,清廷召集王大臣等与户部筹议饷需;后来由户部奏准,令王公、一品以下京外文、武大小官员,“量力捐输”。户部又“以粤西军需孔亟”,奏准命令各省“劝谕绅商士民,捐助军饷”。申明按捐款多少,“破格施恩,议给职衔”。(879)1852年,吏、兵两部奏准《文职、武职捐输议叙章程》,具体规定:文职五品捐银500两,或武职四品捐银360两议叙加一级。核其银数,以次递加,不得过五级。又,文职四品捐银200两,或武职四品捐银180两,及文武职官六品以下者捐银150两,均给予记录两次。1853年又特下谕旨,“着各省督抚对捐输事务,妥为劝导”;如个人捐银1万、数万以至10万两以上者,分别等差,或赏给盐运使衔,或赏给副将衔,或再另行赏给花翎,或举人,任凭选择。

清政府不单对捐者个人给予封爵,对某省、府、厅、州、县所属绅民捐数相加,达到一定数额,准增加该地科举中式名额。即:凡绅士、商民捐资备饷一省至30万两者,加该省文武乡试定额各一名;一厅、一州、一县捐银1万两,加文武学定额一名,捐银2000两,加文武一次学额各一名。(880)其后标准降低,如一省捐额达10万两,即可增定额一名。

在边陲少数民族聚居地区如蒙古、新疆,也开始广开捐输,主要对象是各该民族上层。这种捐输,在政治上又是一种笼络手段。

例如1856年,清政府就制定蒙古王公、台吉、塔布囊等贵族捐输银两和驼马的议叙章程;以及各旗管旗章京、副章京、参领、佐领等官员,分别按捐银或捐马多寡,给以各级和加官衔奖赏的办法。1862年,又规定王公、台吉等捐输驼马等项,准移奖子弟。(881)

1857年,清政府对新疆的王公、台吉、伯克等,也规定了捐输银两奖叙章程。1863年续定章程,凡三、四、五、六、七品伯克,除随从“贼匪”复回本城及贪赃各罪俱不准捐复外,如犯别项公罪革职者,按规定捐足定额银两,准其开复原品顶戴,不食俸,不办事,若遇有挑补差使,仍按旧章办理。此外,捐输还进一步推广到平民,按捐银多寡,分别给金顶虚衔和从六品至三品的虚衔。(882)

各种方式捐输常常同时并用:①由各省地方官府偕同地方士绅,查明本地殷实上户若干,或者“家仅小康”的,派定捐额,指名勒捐。②有些用兵省份以“需饷孔亟”为名,不时各向旅居外省的本籍绅商勒捐助饷。③还有一些省份,直接派员到邻省地区向本省籍人士“劝捐”,或者由某省代其他用兵省份设局向各该省籍者劝捐济饷。(883)

捐输助饷并不限于用银纳捐,还可以用实物折合银两。邻近战区的州、县以及军营粮台,对“凡有可资军饷之用者”,“不论银钱、米面、豆、草等项”一律收纳。(884)

此外,有关军政当局对某些苛捐也有美其名曰捐输的。1856年,湖广总督官文、湖北巡抚胡林翼规定:汉阳鹦鹉洲停泊的竹木各商,凡出卖得价至100两者,劝捐银3两3钱;不及100两者,照上述比例扣减。其有贩往他处,不在本地售卖者,照该商完税关票,合以时价,照议定捐数,一律收捐。(885)1861年,骆秉章任四川总督,奏办军需,按粮多寡摊派而达到一定数量的,予以议叙。

清廷推广捐输,明文宣布不准“抑勒”,只许“劝谕”、“劝导”;暗中又命令各省当局“传旨饬令”“绅士商民人士”“竭力输将。”(886)

事实上,当局对于“豪富巨室,率皆置之不问”,(887)对于一般所谓“殷实之家及小康者,则竭泽而渔,竭山而畋”。(888)一户之家,“岁番三四”,造成“怨声载道,叫苦连天”;(889)甚至有因被逼捐输导致“田产变卖,铺户关闭”的。(890)捐输措施,对庶民富户,形成严重威胁。

(五)发行票钞和大钱

清政府在顺治年间一度发行过少量钞币,其后直到道光朝约150年间再没有发行过。1851年,太平天国革命发生后,清政府的军费激增,财政收入骤减;铸钱的主辅原料铜和铅,向赖滇、黔两省供应;又因战争而水运阻隔,难以运至北京。在此情况下,陕西道监察御史王茂荫于1851年9月上“条议钞法折”,主张发行定额银10万两的纸币,以应军用、河工急需。(891)次年五月,福建巡抚王懿德、右都御史花沙纳,也先后奏请发行钞票。花沙纳甚至主张无限制地发行不兑现的钞票。同年十一月,四川学政何绍基奏请铸大钱等等。户部审议了各种发钞建议,认为:“徒恃空虚之钞为酌盈济虚之法”,岂能取得民间的信任?(892)可是,该年仅例外支出的军需、河饷,“即糜帑二千数百万两”,(893)达到这些年间经常岁出总数的三分之二。户部眼看着财政濒于崩溃,到了1853年,便再也顾不得民间的信任与否,奏准采行花沙纳的方案,着鼓铸大钱。

1853年4月5日(二月二十七日),清政府令户部先发行官票,或“官银票”;紧接着在同月25日(三月十八日),又令户部宝泉局、工部宝源局开铸量轻、面值大的铜钱。同年12月24日(十一月二十日)和第二年2月28日(咸丰四年二月初二日),又发行宝钞和铁质大钱。对此,清政府自欺欺人地说:“钱法与钞法相辅而行”,“洵为裕国便民之良法”。(894)

就大钱说,还在各省鼓铸。从1853年7月起两年里,先是福建,接着是广西、贵州、陕西、甘肃、江西、直隶、云南、河南、湖南、湖北、热河、四川、山东、江苏、浙江等省,都相率开炉铸造;连在江苏扬州的江北大营,也开炉铸造大钱。

官票、宝钞都是纸币,前者代表银两,后者代表制钱。官票面值,分1两、3两、5两、10两、50两5种;宝钞,分500文、1000文、1500文、24千文、54千文、10千文、50千文以至100千文8种;铜质大钱,有当十、当五十、当百、当五百、当千5种;铁质大钱,有当一、当五、当十3种。

此外,户部又说,“铁既可以抵铜,铅似可以佐铁”;在1854年,一度铸造铅钱。这种铅钱只在北京一地用做搭配散钱,向各地推行为时短,数量也少。

清政府原以银两和制钱作为通行货币。1853年4月起一年间,突然增加票钞、大钱21种之多,币制顿行混杂。这些不同名目货币之间的兑换率,除了铜铁大钱分别注明当若干制钱外,户部规定:银票1两抵制钱2000文,宝钞2000文抵银1两。

清代原定制钱1枚重1钱2分。1853年5月间开铸当十、当五十的大钱,其重量分别是6钱和1两8钱。这就是说,铸当十大钱1枚,用铜量只相当于10枚制钱的一半;当五十的更少,只及十分之三。继当十、当五十之后,清政府放手加铸当百、当二百、三百、四百、五百以致当千的;不仅中央的户、工两部鼓铸大钱,地方上各省也设置机构,仿照户部成式铸造。面值越铸越大,单位面值的含铜量则一再削减。最后统一规定的含铜量以及相当制钱1文的倍数,有如下表。

各种面值大钱含铜量及与制钱含铜量的比较

资料来源:据彭泽益编:《中国近代手工业史资料》,第1卷,第570页资料改制。

制钱的含铜量竟高至大钱的法定含铜的3.67~16.67倍,可见大钱压低铜质到何等程度。然而在实际铸造中,偷工减料,而铸大钱的工费则又与铸制钱的工费相当,所以面值越大,铸造利益也越大。政府从铸当五十的1枚大钱,可以获得“一本一利”,铸当百的可以“一本二利”。(895)铸当千大钱1枚,其工银、料银不过114文,每枚净增铸钱收入886文,净利为工本的7.8倍。铸造铁大钱的获利更大。铁制钱1文重1钱2分,当五每枚重2钱4分,当十每枚重3钱。原料的铁,若采买山西平定所产,每斤合制钱40文;若向民间收购旧铁,每斤合15文。如以每斤铁铸铁钱,然后当制钱文数用,减去铁价,估算鼓铸之利若用晋铁,为2.3倍(当1文)至12.2倍(当10文),若向民间收购的生铁为原料,则为7.9倍(当1文)至34.3倍(当10文)。(896)至于印造各种面值的银票和宝钞,工本花费尤少。如“宝钞一张,工本仅需制钱一文六毫”;(897)竟似“造百万即有百万之利,造千万即有千万之利! ”(898)难怪清政府把发行票钞、大钱,视若操不涸财源之一法。

清政府为有利于票钞的行使,招商承办官钱号(局)。1853年4月,户部设立第一批官银号,即乾豫、乾恒、乾丰、乾益“四乾官号”;第二年十月又设宇升、宇恒、宇谦、宇泰、宇丰“五宇官号”。地方上如福建、陕西、江苏、云南、四川、山西、热河、直隶、湖北、江西、浙江、山东、河南、安徽、吉林、甘肃等省城或重要府城,在1853~1855年间,也先后设置官银钱局。这些官银钱号(局),仿民营银号、钱庄发行“银票”、“钱票”例,滥发“京钱票”(北京)、“局票”(地方)的兑换券,与大钱、宝钞并用。

清政府是凭借超经济的政治暴力推行票钞和大钱的。它严定禁令:“伪造者依律治罪不贷”;“如奸徒阻挠,初次枷号示众,再犯者发烟瘴之地充军”,遇赦不赦。“其有故意刁难,致大钱买物之价昂于制钱者,亦即照阻挠律治罪”,(899)等等。可是,熔制钱改铸大钱,(900)或者买铁铸钱,都能得到厚利。民间便“盗铸丛起,死罪日报而不为止”。(901)对于钱钞,民间也“私自论值”。如一个官员说:“天下之大,岂能概治以阻挠之罪?”(902)

清政府如此搜刮民财,就是统治集团内部,也认为行不通。有人指出:“钞,名曰为宝,民间安用此为哉! ”(903)又有人说:“以仅费十余钱之一纸,遽欲永抵数两、数十两之宝银”,“户部先设欺人之术,天下安有受欺之人”! ?(904)

清政府是为了敛财而发行票、钞的;为此,它规定了种种政令,可是它自己首先就不遵守。如户部规定:票钞十足兑现;凡民间完纳地丁、钱粮、关税、盐课及一切支官款项,银票或宝钞,可按规定成数交纳,零星小数以当百、当五十大钱凑交。文武官俸及各项工程,也按一定成数的银票或宝钞发给。实际上以官票兑现,连官银钱号也“非刁难不收,即抑勒市价”,使持票者“无从取银”。(905)政府自己在日常收付中,对钞票也始终多放少收,甚至拒绝收受。例如收纳课税,法定实银和票钞各半,后来就改为银七票三,实际上又“三成搭收,徒张文告,屡禁罔效”。在北京,凡有收项的各衙门,对商民交纳票钞,“均不肯按照奏定成数收受”,甚或“百计刁难而不收。”(906)在京外如直隶、河南等省,各州县征收钱漕税课,都是“收现银,〔或〕照现在银价核收现钱”,“百姓欲搭官票而官弗之许”;山东“藩库搭放票钞,不搭收票钞”。(907)至于大钱,法定实钱1000文,交制钱200文、大钱800文;后来改为每千文交大钱900、制钱100。事实上在江苏各地,征收地丁、钱粮、盐课、关税,官府“止收银与制钱”;“民有以大钱输纳者,概屏而不用”。(908)

在市场上,票钞、大钱、铁钱和地方钱票、局票杂沓流通、极度混乱的结果,当然不能不发生劣币驱逐良币的现象,即所谓“大钱出而旧钱稀,铁钱出而铜钱隐”。(909)对付官府的强制措施,民间则以“任意折算”相抵制。例如在北京,兑换银钱,“以制钱买银者,每两可以少数百文;以大钱买银者,须多数百文”。(910)“同一买物,同一用钱,而于大钱则增价,于制钱则减价”。(911)银票、宝钞也是这样。“凡以钞买物者,或坚执不收,或倍昂其值,或竟以货尽为词”。(912)铁钱更被贱视。“凡持铁钱赴铺购买食物者”,比铜钱几加1倍。(913)市场的运行规律,使商品出现了银两的、制钱的、大钱的、钱票的多种价格。不仅如此,而且还出现付劣钱,给劣货的现象。

票、钞、大钱的发行过程,也就是通货恶性膨胀的过程。1853年开始发行票、钞、大钱时,由于银票“无从取银”,钱票“无从取钱”,大钱“有整无散”,市场抗不收用,导致实际价值急剧跌落。例如票钞,到发行的第二年,北京已“以钞一千,只能易〔制〕钱四百及五百文”。(914)1861年八月,面额千文的宝钞,实际仅值制钱50文,即仅当面额的5%。官票情况也相类似。1856年年底,在北京“官票一两”,仅能易“制钱八九百文”。(915)若与当时银、钱行市比较,银票市价贬到票面值的30%。1859年年底,票面20两的银票,仅抵实银1两;或官票银1两,仅值制钱200余文。若与当时银钱比价1两换6000余文相比较,面值贬得更加厉害,只相当于市值的三十分之一。进入60年代,“民间所存官票,互相惊疑不用,几同废纸”。(916)在京外各省,票钞更不值钱。1855年中,在河南省城,官票1两,仅易制钱四五百文;宝钞1000千,“始犹易八九百文,旋只易制钱四五百文,商民尚不肯收买”。(917)1857年,在直隶各属,票钞“价值率多折减”。(918)山东济宁一带,宝钞在1856年开始使用时,“每千尚可易钱六七百文”;第二年,“仅易钱二百余文”;1858年春,随着“价值日低”,“成为废纸”。(919)在江苏清江浦一带,“无收受之人”。(920)1857~1858年间,在福建福州,“钱票一千”,还能抵“铜钱一百二三十文”。(921)在当时,这是属于少见的。另有些省份,则根本拒绝行使票钞。例如票钞发到湖南,地方当局就说:当百大钱,尚有铜一两四五钱,且不能用;“以尽幅之纸,当银三两,其能用耶”?(922)搁在藩库,不使进入市面流通。

到1862年年底(同治元年十一月初七日),清廷准许户部奏陈的办法:(923)“来年京饷并各省地丁等项,一律停收钞票”。(924)事实上宣布了停止票钞的行使。

大钱和票钞同一命运。最初,商民不肯使用大钱,举行罢市。在严令之下,京师算是被迫通用了,但官能“以一钱为当十”,民也会“以当十为一钱”;(925)或“任意折算,或径行不用”。(926)当千、当五百的铜质大钱流通了大半年,到1854年七月间,终于被迫停止行使。第二年,当五十、当一百大钱停止铸造。自此,市场上流通的,只有当五、当十两种。1857年,“当十铜钱几至折二、折三”;(927)1859年四月,“竟至以十当一”。(928)过后稍有回升;直至八九十年代,当十铜大钱虽还在行使,每枚只能换制钱两枚。(929)至于铁质大钱,在1857年,每百文市价仅抵制钱35文;继而“遽然不行”,被视为“废物”。(930)此后,只有当一铁钱仍在市场流通,但市价“日见减落”。(931)再过两年,铁钱终于没有行市,也就是说,民间不承认它具有货币的价值。首都是这样,外省的拒用还更早一些。例如云南,1857年,当十大钱初行时,“每文犹可当三四文用,继不过当一二文用”;到1858年,市场上视当十大钱“为无用之物”,“不值一文用”;(932)在湖南,始终处于窒碍难行的状态之中。

农民和手工业的小生产者和小商贩在不能保持正常买卖活动的情况下,作为卖者不能提高产品价格以应付通货膨胀,而对大钱,又处于两难困境,“不受,则货滞无以为生;受之,则钱入而不能复出”。(941)作为买者,他们则又受人操纵。若持大钱以购物,富商大贾或“以货阙为词”,拒绝收受,或“故昂其值”;还有借口大钱“字画不清,声音不响,不肯使用”者。在这种情况下,小生产者和小商贩便处于“极力央求”,“忍气售买,不敢比较”(942)的不利地位,只得任凭某些富商大贾或投机商人的刁难盘剥。

(六)举借内外债

在农民大起义以前,清政府从未举借过国债。到了这次大起义期间,它为保障军需供应,举借内债,也借取外债。内债由推广捐输而来;外债则标志着中国封建势力与外国侵略势力相结合的深化。

举借内债创议于1853年。山西、陕西、广东等省议行“劝借”,向殷实之家“暂时挪借,以助国用”。山西的“挪借”办法,系由地方官府向所属各“饶富之家”示以筹款成数,然后按照此数发给印票,规定分年按期归还。如有借至10万两以上者,除按年归还本银外,若借债人本身已有功名,准其赏给祖、父封典。(943)陕西的“借”则采取“捐借兼行”办法。地方当局规定,对于捐输从一万、数万至十数万两者,如不愿请奖者,除由官府按数给予借贷印票,分年归还外,仍按照银数多寡,分别建坊给匾,以示优奖。(944)

陕西的“捐借兼行”,对清政府临时筹措饷需,“颇著成效”。于是清廷令江苏、浙江等省都仿照办理。从1857年起,“劝借”办法,推广于江苏等省。该年,上海绅商筹借饷银20万两,由地方官发给“印帖为凭”。此外,根据接触到的史料,江西“借自绅富,立有欠票”;贵州“发给印票,实收筹借之款”;山东在1864~1871年间,陆续向旅居山东的浙江、广东两省绅商共借银424540两。在清军镇压西北各族人民起义期间,陕西“辄借富室之银以充饷,而给以票”,每票以银100两、50两为率。1864年,甘肃责令旅居四川的陕甘商人,把各地陕西会馆积存的会底银半数,“借供兵饷”;旋即派人会同四川官府传知各府、州、县陕西会馆的值年,照数提借,约定军务结束,由甘肃军需局筹还。同时,又对新疆、伊犁、喀什噶尔、古城、巴里坤等处的山西、陕西商人,采取所谓“通挪借兑”办法,即把这些商人在新疆各城的“现存商资兑充军饷”,然后由各商原籍官府“照数发还”。

以上所谓“劝借”,实际都是强制勒索。在劝借时,虽都规定按期偿还,实际上到了军务结束之后,各省每借口“库款支绌”,按照筹饷先例,由官府奏请给奖了事。有些绅商“不敢仰邀议叙”,多以照章加广本省学额处理。结果,这些内债便由原来的借债人以全数捐助军饷为名,化借为捐,政府以官爵为偿了局。(945)

当太平军势力进至长江下游地区时,苏、浙一带的地方官员,屡有举借外债的意图。他们一再怂恿清廷尝试,并称之为“笼络”“洋人”的办法。而外商则出于有利于深入侵略,也一再表示愿意提供贷款以支持清政府镇压太平天国。一笔笔外债也就形成了。

1853~1854年间,苏、松、太道吴健彰为雇募外国船炮攻打坚守上海县城的小刀会起义军,曾向外商借债,数目不详。仅就1855、1856年两次从江海关关税中扣还的银数来说,本息合计为127728两。(946)

1857年5月,即英法联军侵略战争正在展开之时,据英国福州领事浩尔(F.Howe Hale)通告,福州地方当局曾拟向外商借债50万两,月息3%,以福州及其他通商口岸应征关税为担保,未成事实。(947)

1858年,英法联军侵占广州,广东人民奋起反抗,两广总督黄宗汉为了镇压人民,通过怡和行商伍崇曜经手向美商旗昌洋行借银32万两,月息0.6%,由伍崇曜捐款偿还。(948)

第二次鸦片战争结束后,外债举借的次数急剧增加,其中有的本银还清,借据退销,银额无从查考。仅据有记录可查者,在1861~1866年间,至少借过13笔,折合库平银约230万两。所有这些外债,分别由江苏、福建、广东3省地方当局承借,贷款者都是侨寓上海、福州、厦门、广州各口的洋商;绝大多数由各口海关关税担保,借期多数不明,其中有可考查者,短则4个月,长则1年;利息率按月计,多数是1%,也有少数几笔是超过或不到1%的。借款用途,毫无例外地都是为的镇压人民的反抗斗争,特别是镇压太平天国运动。这里就1861~1865年间清地方政府举借的外债表列如上。

此外,1862年,戴潮春在台湾彰化起义,有的记载说:地方当局曾向洋商德记洋行筹借镇压费用,(949)情况不详。

上述外债,数额不大,借期较短,不附有损及主权的条件;一般都如期偿还,只具有临时的周转性质;是由各省地方当局出面举借的,这些借款有一点值得注意:没有一笔不是在最急迫的时候借成的。有了借款,“军饷赖以敷衍”,(950)防止饥兵“哗溃”,(951)从而使反动的军事镇压得以如期展开。这说明借款的数量虽然不大,其所发挥的作用却是重大的。

用于镇压大起义的外债,最重要的是所谓“西征借款”。太平天国革命失败后,左宗棠奉命镇压西北回民起义。西北地方贫瘠,税源不足,不能像长江流域那样借厘金“济军”,只得连续举借外债,以充饷需。

1866年11月,为从福建调拨湘军前往陕西、甘肃,左宗棠奏准,援引“由关督出印票、督抚加印,向洋商借银充饷成案”,(952)举借外债。左宗棠说,福建税务司布浪,“闻臣西征有期,询臣需借饷与否”?清廷则屡以“陕甘需饷孔殷,各省协解,恐不能如期,停兵待饷,于剿贼机宜未免延缓”(953)为词,授权左宗棠举借外债。1867年,左宗棠主持向上海洋商借款银120万两,是正式以清政府名义举借的第一笔外债。从这年到1875年,先后签订所谓“西征借款”(954)3笔,共库平银520万两,统由左宗棠军上海采办转运局的委员胡光墉经手,款额、利息率等项,列如下表。

1874年8月,办理台湾等外海防大臣沈葆桢,为镇压台湾少数民族起义并筹措台防军饷,也向英商汇丰银行借款一笔,计库平银200万两,年息8%,借期10年,由各关关税担保。

综上所述,在大起义期间,清政府于1853~1875年间,连续借取外债,至少超过银1000万两。其中在1853~1866年的14年间举借的是288万两;1867~1875年的9月间举借的是720万两。后一阶段所借的数量,比之前一阶段的多到1倍半。外债的激增,是清政府加紧依靠外国资本主义侵略势力的一种表现,也是后者加紧干涉中国内政的一个方面。

西征借款

资料来源:据徐义生编:《中国近代外债史统计资料》,页7-7表改制。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。