5.4 涉农(食品)供应链:安全可追溯性与诱致性变革

农产品种类的多样性决定了涉农供应链的多样性。不同类型的涉农供应链,其追溯体系也应有所差异。基于现实中食品[52]安全问题的突出性,这里重点讨论涉农(食品)供应链的可追溯性构架[53]。

进入21世纪以来,在国内外食品安全问题日益突出的背景下,各国陆续制定法律法规和相关标准并采用各种控制措施保证食品安全(如ISO9001,HACCP和GMP等体系)。但是,这些认证体系主要是对加工环节进行控制,缺少将整个供应链全过程链接起来的手段,而可追溯系统强调产品的唯一标识和全过程追踪,食品的溯源技术就是在这种大背景下提出的[54]。可追溯体系的实施,一方面可以将产品的来源及生产信息和消费信息联系起来;另一方面可以建立起一套快速、有效和可靠的信息追查系统[55]。

5.4.1 可追溯性的定义及建立可追溯体系的价值

在追溯制度建设中,可追溯性(Traceability)是一个基础概念。ISO 8402中,可追溯被定义为:通过记录标识的方法回溯某个实体来历、用途和位置的能力。国际食品法典委员会(CAC)对“可追溯性”定义为能够追溯食品在生产、加工和流通过程中任何特定阶段的能力。对“食品可追溯体系(Food Traceability System)”的定义为食品供应各个阶段信息流的连续性保障体系。

而欧盟委员会(EC 178/2002)关于食品可追溯性的定义是指在生产、加工及销售的各个环节中对食品、饲料、食用性禽畜极有可能成为食品或饲料组成成分的所有物质的追溯或追踪能力。

可追溯体系范围很广,目的是记录从原始材料至最终消费品的整个产品生产链的过程,该系统的范围不仅仅局限于检测和追溯一批高风险原料和产品的能力,也提供原料和产品的质量保证程序。现在普遍认为食品可追溯系统的基本含义[56]是一种以风险管理为基础的安全保障体系。

目前,我国农产品(食品)行业的标准化程度低、食品生产者对建立可追溯体系的需求不足、国内食品可追溯体系配套技术不成熟、分段管理的监管体制不利于食品可追溯体系的建立。但以长远的眼光看,可追溯体系可以实现很多用途,能够为食品企业带来多方面的效益。

(1)促进供应链效率提升。从微观角度看,Barry krissoff等[57]、Miller认为企业开发、实施、维持可追溯系统的基本目标之一是提高供应链管理效率,因为[58],“任何供应链管理战略中一个独立的因素是收集每一种产品从生产到传递到销售的信息,而这种观念就是跟踪某种产品的信息追溯,是追溯系统为供应链管理提供基础”。

(2)明确责任,准确召回问题产品,并保护合格产品,保护公众利益。

(3)适应国际贸易中的规制要求。全球对食品安全问题的关注,已使许多国家对进口农产品的可追溯性提出了要求,如欧盟178/2002条例已于2005年1月生效,强制要求所有在欧盟销售的食品应具有全程可追溯性,并应在产品上加贴便于追溯的标签。随着国际贸易竞争的日趋激烈,农产品追溯已成为国际论坛中的焦点之一,并可能成为农产品国际贸易中的一项新的贸易壁垒。

(4)将可追溯体系内嵌为企业获取竞争力的战略组分:可追溯体系的建立有利于提高企业的信息流管理水平,提高该产品的客户价值(如消费者满意度等)。周应恒(2002)认为风险管理意识是可追溯体系建立的基础[59],对于食品供应链中的经济活动参与者来说,减少食品责任和名誉损失的风险促进他们实施食品可追溯体系,既而从中获得更大消费者响应、行业竞争力、企业利润和稳定的市场。

5.4.2 涉农(食品)安全可追溯体系的构架

根据产品跟踪(可追溯性)的方向,产品跟踪被分为两类[60]:追踪(forward traceability)和溯源(backward traceability)。追踪是对产品之间消耗(where-used)关系的展开,其中消耗关系描述了消耗某些物料(这些物料有相同的属性集)的所有产品。溯源是对产品之间组成关系(where-from)的展开,其中组成关系描述了某产品所消耗的所有物料。

T.Moe(1998)认为可追溯体系由产品路线和追溯范围两部分组成[61]。理想的可追溯体系应该包括对产品及其相关活动的追溯,按照实施范围可划分为企业内可追溯体系(内部追溯)和企业间可追溯体系(外部追溯)[62]。通常,内部追溯主要针对组织内部各环节间的联系,外部追溯是针对组织在供应链内上游和下游间的联系,对每个成员企业的产品信息进行跟踪与追溯,每个成员企业提供的原材料、半成品或产品为一个追溯点[63]。外部追溯可以是跨企业,甚至是跨国家的,因此它也需要企业内部追溯作为数据交换的基础[64]。

可追溯体系是一个多层次的体系,建立的过程需一步一步展开。虽然具体流通链操作过程会因具体产品的特性差异而有所不同,但建立该体系的一般过程和关键技术是相通的。

1)建立可追溯体系的一般过程

(1)内部可追溯体系的建立。

为了实现食品全链的可追溯性,首先要做的就是食品链内的每个参与方(企业)都要建立起自己内部的可追溯体系,要求在食品供应链中的每一个加工点,不仅要对自己加工成的产品进行标识,还要采集所加工的食品原料上已有的标识信息,并将其全部信息标识在加工成的产品上,以备下一个加工者或消费者使用,这好比一个环环相扣的链条,任何一个环节断了,整个链条就脱节了。因此,供应链上每个节点上的生产经营者都应将自己生产加工产品的标识信息和使用过的原材料的标识信息加以记录,形成一个完备的信息记录体系,以备追溯时查询使用。

由于食品链涉及食品的原料生产、食品生产、物流、销售等多个环节,企业在食品链中只能承担其中的一部分或几部分功能。因此,食品链的总体溯源责任应该由社会承担,依靠法律、法规进行约束,而食品链的基本溯源功能(企业溯源)则由企业保证,它是食品链能够得以完整溯源的基础[65]。

(2)外部可追溯体系的建立。

外部追溯是在食品供应链中各节点之间的追溯,需采用统一编码,制定统一标准,保证信息完整性,使各个企业的安全可追溯系统可以相互兼容,最终形成全国统一的安全可追溯系统[66];它是从整个供应链的角度出发,对从原料生产直至餐桌的整个链中的相关参与者提出信息规范要求、建立标准信息范畴,建立标准的信息记录及信息传递的方法;它更关注于食品链中企业或组织之间产品信息有效传递,它描述了哪些产品数据被接收和发送了,以及这些数据如何收发的。

因此,在不同产品的供应链中建立可追溯体系时,都应遵循以下三点。①首先应明确供应链中的各个环节。②其次应明确流通链中的参与者。③最后是全链可追溯信息系统的建设。

总之,供应链外部可追溯体系的建立是以链中各个企业的可追溯体系为基础的,这就要求每个企业都要在统一的标准和要求下建立各自的可追溯体系,并对产品信息进行传递,从而到达物流与信息流的无缝连接,将供应链中的上下环节串联起来,这样才能实现产品在供应链中的可追溯性。

(3)可追溯体系的网络化管理的实现。

在以上供应链内部和外部的可追溯体系建立后,一旦发现问题产品可按照从原料上市至成品最终消费过程中各个环节所必须记载的信息,追踪流向,回收未消费的食品,撤销上市许可,切断源头,消除危害减少损失。但对于消费者而言,随着产品生产与消费的日益分离,供给体系的复杂化,消费者对所消费产品安全信息的获取日益困难,消费者很难从最终产品了解其安全品质[67]。因此,完成该体系的最后一步就是实现体系的网络化,建立一个产品信息查询平台,使消费者在购买产品时可根据产品包装上的唯一标识获得该产品的相关信息。

该数据平台主要接受企业端、检验机构和认证机构的各种信息,并对其进行监督、分析和过滤,为消费者提供权威的信息,是连接政府、消费者和企业的系统工程,需要技术和管理两个层面的研究和创新。

一个完整的可追溯体系的构建,依赖于上述三大步骤的完成。这一完整的可追溯体系的经济特性表现为网络经济性和正外部性,其他特性还包括多理论支撑、信息共享和标准化[68],[69]。

2)建立可追溯体系的关键技术

(1)产品的唯一标识。产品标识与追溯系统的关系密不可分。通过标识可方便地到数据库中查找有关该产品的详细信息,也可帮助企业确定产品的流向,便于对产品进行追踪和管理。传统的农产品标识方法包括戴耳标、烙印、纹刻等。现阶段许多国家都通过条码技术来识别他们的产品,其中EAN-UCC系统是全球范围内通用的商业语言[70],由于其高效、快速、准确等特点,已成功应用于农产品追溯系统。随着相关科学技术的发展,RFID射频标识、DNA标识等新方法逐渐被一些国家和地区所采用。

食品可追溯体系主要涉及产品个体或批次的标识、产品移动或转化的时间和地点信息以及中央数据库和信息传递系统等3个方面基本要素[71]。在整个追溯体系中,最为关键的是对产品进行唯一标识。标识承载着原料及其产品最基本的信息,是消费者或有关部门了解原料和产品相关信息的一个桥梁。

(2)完备的数据库及信息传递系统的建立。建立一个完备的数据库及信息传递系统是一个高效的可追溯管理系统成功实施的重要条件。农产品供应链上各环节的信息必须记录到中央数据库或者无缝地与数据库框架相联接,以便于随时可查找产品特定生产过程中的相关信息。

可追溯系统的建立必须以信息技术为基础[72],产品外包装上的唯一标识(数据载体)是以数据库为基础的,它是进入数据库获取产品相关信息的关键字,该数据库可分为多数据系统和单数据系统。

政府或行业协会可为农产品企业搭建一个共同的中央数据库,实现整个辖区内部或行业内部农产品供应链上的可追溯管理;企业也可以建立自己的数据库及信息传递系统,从而有效提高企业自身的经营管理水平。林金莺,曾庆孝(2006),农业部农产品质量安全中心的杨玲、孙志永及中国检验检疫科学研究院的国伟(2008)等研究认为[73],行业中共同数据库的建立,不宜由企业建立,而应由政府或行业协会为农产品/食品企业建立一个共同的网络平台。但是这种“中心”追溯模式实施障碍较多,例如商业机密保护、数据标准化问题等。2010年4月14日[74],国家商务部流通产业促进中心和深圳农产品公司在深圳签署《战略合作协议》。合作内容之一是双方共同构建农产品质量追溯体系。双方将共同探索对农产品产业链数据信息进行联合采集,共同编制、发布权威数据信息。

5.4.3 动态过程中的涉农供应链追溯模式的转换

1)涉农(食品)供应链的协同性与其可追溯性

农产品(食品)可追溯体系在一国之内的建立通常是一个多方因素权衡及多方力量妥协的结果。因而追溯的“高度”或“程度”无疑被平均化,也即:既不会向标杆(Benchmarking)水平靠齐,也不会完全迁就于现状。

涉农(食品)供应链中可追溯体系的建立需要考虑到许多复杂的管理因素。这其中,涉农(食品)供应链的协同与集成性无疑是一个重要变量,原因有二:①一个高度集成的涉农供应链本身就蕴含着许多与可追溯性一致的特征与内容[75];②当追溯体系的物理和技术框架完善以后,便转而与一些软性因素相关联,例如信任、关系、态度等。而一个高度协同的涉农供应链中,通常软性因素获得了较好的磨合(Robert B.Handfield;Ernest L.Nichds,Jr;1998)。Kalinova[76]等认为有效的实施可追溯体系要依赖于食品链中各环节的经济活动参与者的合作。但是,一个反向的作用机制是:供应链成员在其他非法定、非强制追溯要求下的一些战略或活动也需要各参与者的合作,并且一旦形成高度的互信和协作后,也将为强制追溯要求在供应链层面的顺利实现提供重要基础。

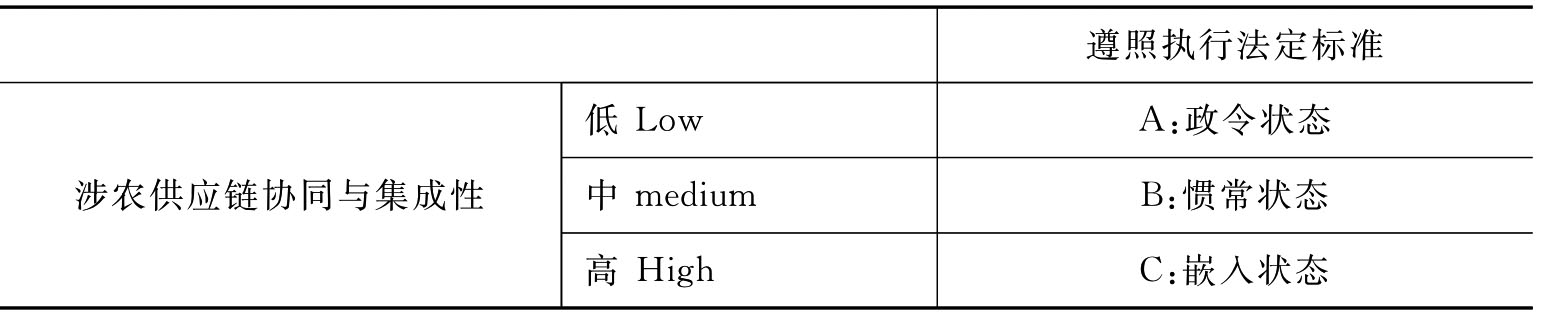

可以考虑在不同的涉农(食品)供应链的协同性情况下,执行可追溯体系和对应管理模式(见表5-1)。

表5-1 涉农供应链协同性与遵照执行可追溯体系的实施状态

表5-1中,假设涉农(食品)供应链的协同性共分三种程度:低(Low)、中(medi-um)、高(High)。在协调性较低的情况下,实施法定追溯标准,这里被定义为政令模式。这意味着:节点成员需要较高的投资,建成追溯体系后可能的孤岛状态,及运行这一体系隐藏的苦恼[77]。而在协调性中等的情况下实施法定追溯标准,虽然也很难完全对称和适应,但仍然意味着一个较好的基础。而在集成性很高的情况下实施法定追溯标准,具有很多有利的条件。这里称其为嵌入状态。

实施涉农(食品)安全追溯需要供应链各参与方,就供应链全过程中的产品及其属性信息、参与方信息等,进行有效的一致性标识。Golan,Elise(2004)等认为可追溯体系是在供应链中跟踪某产品或产品特性的记录体系,并根据可追溯体系特性差异,设定3个衡量标准,即宽度、深度、精确度[78]。从实践中的情况看,涉农(食品)供应链的协同性程度越高,通常节点间信息交换和交流的“宽度、深度、精确度”也越深化。这里“信息”与法定追溯所要求披露的“信息”通常是不一致的。但是,协同性程度越高,这种不一致性就越低,或者说,协同性程度越高,可追溯体系导入就更便利。

2)动态过程中的涉农供应链追溯模式的转换

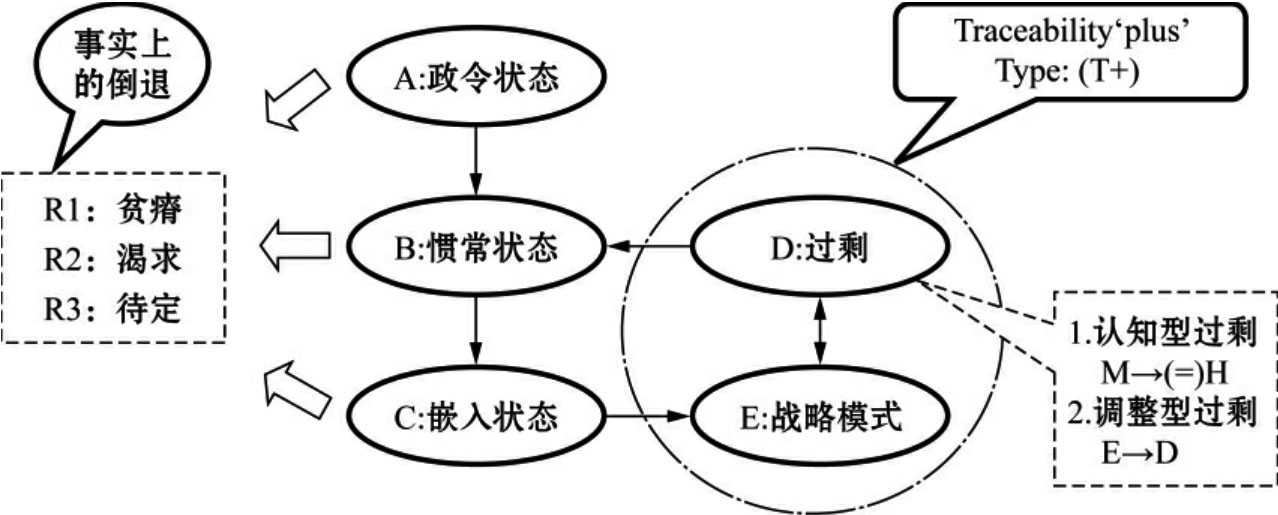

信息追溯体系的建立,有利于供应链的可视化和无缝对接,降低供应链风险,提高信息披露、传递效率。我们认为,与通常的一个假定不同的是,农产品(食品)可追溯制度的供给水平下,链成员的选择行为并不总是被动接受的,或消极滞后的,动态地看,也是在调整着的(如图5-10)。

图5-10 动态过程中的涉农供应链追溯状态、水平、模式的转换

可追溯制度与涉农链微观企业间社会资本(social capital)的积累存在互动关系。因此,如图5-10所示,在农产品(食品)领域,国家层面可追溯制度的缺失将导致一种事实上的倒退(Retrograde)。包括三种可能:[79]贫瘠(R1),即在制度严重缺失的情况下,既无法规范和改变农产品(食品)领域的混乱,也无法提供更多旨在促进节点间信任增强的因素。②渴求(R2),即制度存在不足,仅能满足涉农企业的一部分需要。目前,我国涉农(食品)领域许多企业、行业和部门都制定了各自领域的食品安全追溯编码,而没有采用全球统一标识系统,因此这些追溯编码不规范、不统一、不兼容,形成了一个个相互封闭的信息“孤岛”。特别是,这些系统只能在内部使用,与终端(如超市)采用的全球统一标识系统兼容性差,增加了相关的运行成本及时间、资源耗费,并造成不必要的迟缓和不确定性。③待定(R3),即其他复杂的走向。我国2002年颁布了《动物免疫标识管理办法》,规定对猪、牛、羊必须佩戴免疫耳标,建立免疫档案管理制度;2003年启动“中国条码推进工程”,国内的部分蔬菜、牛肉产品开始拥有了属于自己的身份证。但这些措施都是以条例或者通知的形式下达,并没有上升到法律层面,行政效力强,但不具有长效的治理机制①。

所谓战略模式(E)是指供应链节点成员基于战略协同的考虑,而采取的主动性的追溯系统构架行为。在E模式下追溯系统所达到的水平通常高于管制下的“正常”水平。E模式下追溯系统中叠加了许多超越一般追溯要求的透明化要素。Maurizio Canavari,Roberta Centonze以及Roberta Spadoni(2006)将那些在自愿基础上所采用的,超越法定追溯版本的追溯称为“Traceability‘plus’”,并将其简写成“T+”。采用T+通常可以基于多种环境,可能以公司战略、国际间自愿标准及合同/协议为基准。图5-11中,例示了这些不同基准(Norm)之间的关系。Meinzen-Dick以及Pradhan(2002)将其称为基于法律的可追溯性的多元主义(pluralism)。

图5-11 基于法律的可追溯性的多元主义

(1)叠加于可视化涉农供应链中的可追溯性:战略协同与社会资本嵌入。

网链(netchain)的透明化(或可视化)主要是基于战略目的。Gert Jan Hofst-ede(2003)定义网链的透明化(Transparency)为[80]:“(它)是这样一种程度——也即所有的网链成员能够基于需要,无缺失(loss)地、不受干扰(noise)地、免于延误(delay)和歪曲(distortion)地,共享和获取与产品有关的信息”。显然,网链的透明化已经不满足于维持或遵守一个“平均”的可追溯水平。它通常高于这一水平,并且在范围上超越了通常主要仅与安全相关的追溯要素。

透明化是一种具有多方面含义的现象。在每一天里人们能够理解“它”,就意味着靠近“明白”和“洞测事理”(Loddenkemper,1998;Nitschke,2002)。从物理意义上,透明化是一种传导性质:光穿透某一物质,从而使在它后面或远处的物体能被清晰地看见。而在社会学和心理学框架下,透明化蕴含着诚实(honesty)和开放(openness)之意(Jensen,2001;Hofstede et al;2004)。而诚实和开放都是与信任对应的维度。德国Georg-August-University[81]的Mechthild Frentrup,Ludwig Theuvsen研究认为,信任和透明化的关系是互惠的,因此必须把这两个要素同时作为供应链管理的工具。当然,需要注意的是,在供应链中采取促进信任和增强透明化的行动,通常都会引发可测度的成本,但利益却难以计量。因此,挑战性在于,为了决定食品链中信任和透明化的最优程度,那就需要寻求一种成本与利益间的平衡(Sporleder &Goldsmith,2002;Van Dijk et al,2003;Hofstede et al,2004)。结合多方面的分析,我们认为:可追溯体系,无论国家层面还是企业层面去主导建立,它必然是社会资本(Social Capital)嵌入的。

大多数有关可追溯的论述,都注意到实施追溯系统给企业带来的额外成本或负担。至于对建立追溯体系的收益的认识也大多局限于减少召回损失,挽救商誉以及其他正外部性特征。但是,实践证明[82],可追溯(及其发展到可视化)体系还可以作为竞争战略的重要部分而存在。2008年伊利对专供奥运牛奶执行世界级的追溯标准,可以视为其品牌与竞争战略的必然行动[83]。

(2)服务于可追溯体系的技术及其模块化。

涉农(食品)供应链,如同其他任何一种供应链类型,也是在动态过程中重组和调整的。供应链战略会因环境变迁而调整,这意味着涉农供应链的追溯系统(及其透明性)的内容及结构可能需要调整。这也在国家层面上,对可追溯体系的建设提出挑战——那就是,发展一些服务于可追溯体系的模块化技术和理念。

如图5-10中,我们看到,服务于特定供应链战略状态的可追溯体系,通常并不满足于“平均”水平,换言之,规制性的追溯要求这时处于内嵌状态[84](被内嵌于核心企业的战略性可追溯体系中)。但是,这种战略模式可能存在“过剩”情况[85]。造成过剩的原因,一个可能是认知型过剩(M→‘=’H),即核心企业对涉农链协同水平由“中(medium)”等级别误读为“高(High)”,由此导致追溯安排的不切实际,即硬性安排过剩,软性资源支持不足。另一可能是调整型过剩(E→D),即核心企业战略调整和变动后,原有追溯安排水平未能及时跟进修正而导致的过剩。

而发展模块化的追溯技术,一方面服务于千差万别的涉农链的追溯要求(满足法定基础功效),另一方面则应服务于前导企业的竞争性和战略性的要求。总之,在农产品/食品这样一个微利领域,管制与制度创新,应同时支持微观管理层面的追溯体系的低成本动态重组。

5.4.5 压力传导、模式灌输下的涉农供应链诱致性变革

上世纪90年代以来,诸如贵糖集团、福建圣农、辽宁大成、山东新昌集团、肥城银宝食品、武汉小蜜蜂食品、烟台龙大集团、上海大山合集团、粟海集团等一批龙头企业,成长为可口可乐、百事可乐,沃尔玛、麦德龙、家乐福连锁超市,以及肯德基、麦当劳、德克士快餐等行业巨头在中国市场的主要供应商。这些本土龙头企业加入跨国公司的全球供应链,无论是主动融入,还是被动参与,其管理素质和协同理念也在培养和成长。

1)肥城银宝食品接受麦当劳要求,推行HACCP

肥城银宝食品有限公司,自1992年起为美国麦当劳快餐供应猪肉原料。同时在其要求下推行HACCP质量控制体系。目前已成为山东省第一家获得ISO9001质量体系国内、国际双认证企业,年出口创汇1000多万美元,也是国家猪肉储备生产定点厂。

2)武汉小蜜蜂食品通过美国FDA等的审查

武汉小蜜蜂食品有限公司,自1997年成立以来,多次接受欧盟、美国商务部、美国联邦食品药品管理局等国际权威机构的现场考察;先后通过了ISO9001、HACCP、QS等认证及美国FDA审查;目前已成长为涵盖蜂产品和藠头产品的外向型股份制企业,也是全国最大的蜂蜜出口厂家,产品出口欧美、日韩、中东等国家及地区。

3)泰安泰山亚细亚食品应用互联网可视电话“Aion”软件

泰山亚细亚食品有限公司是一家专业冷冻蔬菜厂,其客户类型主要为国际大型超市[86]。泰山亚细亚食品主要以OEM形式向日本著名冷冻食品厂和大型超市的自有品牌(Private Brand)供货。2002年前后[87],中国输往日本的冷冻菠菜相继被检测出农药残留超标。其中,泰山亚细亚食品位于泰安市的合同农场生产的部分产品也被检出农残超标。日本客户强烈要求中国的OEM厂商彻底贯彻安全对策。为彻底保证食品安全,泰山亚细亚食品冷冻蔬菜厂,在日本爱知县OASIS公司协作下,开发成功了互联网可视电话软件“Aion”。2004年7月开始向远隔千里之外的日本客户网上直播中国工厂的生产状况。此外,常驻泰安工厂生产车间的日本员工,也可利用这一可24小时运行的系统与客户实时联络和交流,向对方发送图像。泰山亚细亚食品公司华北管理部总经理上村文生认为:“通过清楚地向客户展示靠电话和电子邮件弄不明白的情况,就能在消除客户担心的同时,节约对方的成本和时间。工厂方面由于存有‘始终都在直播’的压力,便于彻底实施安全生产对策和事故预防对策”。

4)湛江国联水产应用“电子监管”模式[88]

湛江国联水产开发有限公司从2003年开始,就试行采用了检验检疫“2211”电子监管[89]模式进行生产管理和货物通关,积极从生产源头上对企业的生产、质量控制、质量水平、库存、销售等进行全过程科学监控,并使相关的商务活动电子化,“2211”模式使监管者和客户(例如沃尔玛、美国达顿等)在世界各地都可以通过网络看到生产车间的“现场直播”,管理水平大步跃升。据了解,该系统具有视频和数据的双重监控功能,可在线调阅(录像回放)远至一个月前的数据和影像,另外还辅之于完备的档案/纸质记录系统。目前,湛江国联利用“电子监管”模式已对企业出口的水产品从原料生产、种苗、饲料到水产品的生产加工、包装贮存、运输出口等全过程实现了无缝隙监管;在大幅度提高出口水产品质量和生产管理水平的同时,每年还节省了各种费用近千万元,企业仅用2个小时就可完成原先需一周时间的整个通关手续。国联水产这种主动的“透明化”行动,也具有显著的客户价值——国内外客户,不用耗费大量时间和差旅费用亲自到现场了,依据登录权限就可随时了解和监控相关产品的生产/物流状态,双方的信任和合作层次均在深化。

从2004年开始,湛江国联每年的出口以50%的速度快速增长。2006年,湛江国联外贸出口创汇突破1亿美元大关,成为湛江市首家年外贸出口超亿美元的企业,2007年该企业的外贸出口额又突破了1.04亿美元。2007年7月,湛江国联被国家人事部和国家质检总局表彰为“全国质量工作先进集体”,是广东省获此殊荣的3家企业之一。

5)福建圣农成长为肯德基的战略合作伙伴

2009年7月15日在北京,肯德基所属百胜集团中国事业部与福建圣农集团在内的三大鸡肉供应商签署了战略联盟合作协议。据此协议,未来三年,百胜将以成本定价的全新模式,向三大供应商承诺采购总金额超过50亿元人民币的鸡肉。而与百胜集团的合作,也让合作方的三家鸡肉原料供应商获益匪浅。供应方表示:公司将放心地扩大生产规模,更新技术设备,继续在东北地区、环渤海地区、长三角地区逐步规划和建成近300家大型规模的绿色养鸡场,同时还将新建15家标准的肉鸡规模加工厂和食品加工厂,以全面满足与百胜战略合作的需要。”

三年长期承诺与“成本定价”模式系百胜集团在其系统内首次实行,显示其采购政策的重大调整。事实上,百胜希望通过与国内鸡肉龙头企业的这种互利共赢的全新合作,不断获得安全、高质的鸡肉供应,也向所有百胜在华供应商传递一种信心。“成本定价”模式,是依据决定鸡肉产品成本的主要原料价格来确定鸡肉价格的模式。为推行这一全新模式,百胜集团已经过一年酝酿,并详细考察了供应商的实力和信誉度。正是在此基础上,圣农由此前的核心供应商一跃成为战略合作伙伴。有了这份协议保障,圣农不需要再顾虑太多市场,可以更为专心地进行品质控制,实现精细化经营。肯德基母公司百胜中国供应链管理总监郭秀玲就认为,在食品安全越来越受到重视的今天,一体化自养自宰的产业模式正在成为圣农独特的优势。

迄今圣农已经做了16年的百胜供应商。但此前双方的合同每半年签一次,大多是竞标形式,再加上百胜在中国共有30余家鸡肉供应商,因此圣农所处的竞争环境并不宽松。而这纸协议意味着,至少在未来3年内,至少20%的圣农产品,已经有了稳定可靠的下家。百胜通过这一合作传递出长期的承诺,使供应商能够毫无后顾之忧地扩大规模化生产和技术革新。圣农总裁傅光明认为,在15年的合作中正是百胜的扶持,不断输出技术,不断增加采购量,促进了他“在保证产品安全性与稳定性上,始终坚持走下去”。

上述提到的5个典型案例,其实施质量管理的特点总结如表5-2。

表5-2 典型案例中质量管理实施特点总结

(续表)

上述几个典型案例,传递出如下重要信息。

(1)节点协同的启动与非对称关系中的强势。

在几个案例中所显示的涉农供应链节点关系中,均存在着“强势”——或者是强势的一方,或者是强势的管制制度。一般认为,在非对称关系[90]中,跨国公司利用其权力对中国国内(本土)供应商实施挤压并挑起其相互竞争。但是,研究发现,与这种表象理解相反的是,供应商在壮大,供应商在跨国公司供应体系中的地位相对在上升,而非下降。福建圣农集团就是一个典型的例子,它已成为肯德基在中国的三大核心供应商之一。

就各方面对强势的监管体系的作用的认知,本研究提出(设计)了这样一道判断题:即“美日欧等国对产自中国的农产品实施了复杂繁苛的技术标准,但是,这在客观上有利于促进中国的农产品质量建设”。备选答案为:“①不同意;②基本同意;③同意;④比较同意;⑤完全同意”。本研究处理问卷结果时,将回答该问题的779人分为两组:企业组(432人)与非企业组(347人)[91]。将各组内部持不同态度的人的比例对应列示,结果如图5-12。

图5-12 对西方实施严厉技术标准是否具有促进作用的态度

按全部样本算,肯定国外“严厉”措施对我国农产品质量建设积极作用的观点占主流:相应态度及比率是:①不同意(1.9%);②基本同意(25.0%);③同意(32.7%);④比较同意(17.3%);⑤完全同意(23.1%)。此外,一般认为,企业应该是发达国家繁苛的技术标准的“受害者”,因而对“严厉”措施的“促进”作用应该持否定(或弱肯定)态度,也即偏向于“不同意”。但是结果显示,企业组总体上倾向于“同意”;并且,“企业组”比起“非企业组”显得更为“同意”。这是一个耐人寻味的结果——深受复杂繁苛的技术标准直接困扰的“企业”,比起“局外人”来,却更肯定“严厉”之对农产品质量建设的积极作用。这也从一个侧面反映了企业和社会对国内现行监管的态度和评价。

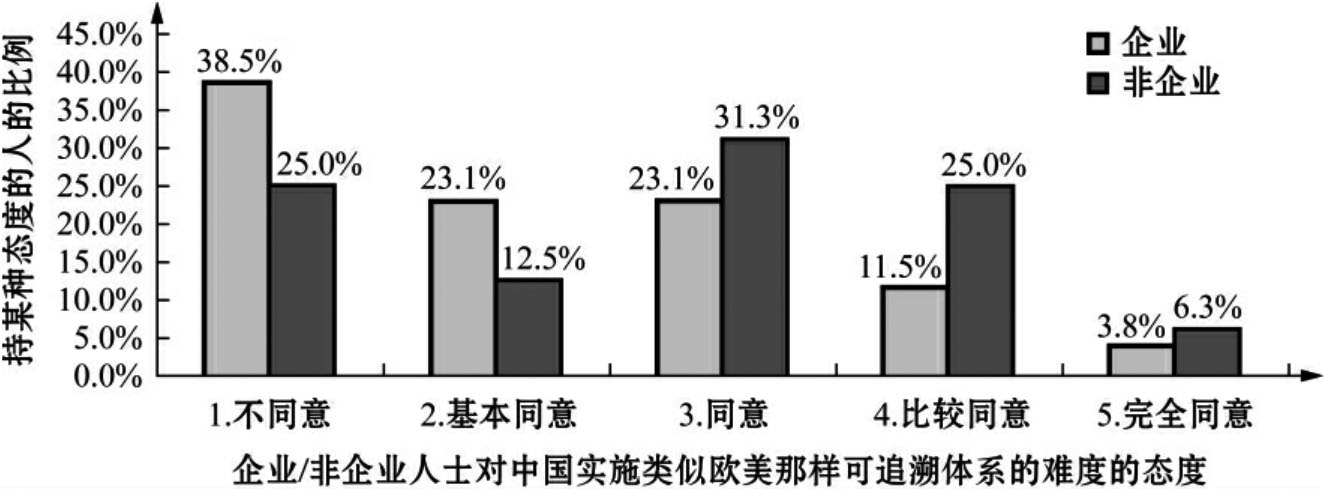

此外,与此相关联的另一个认识上的“倒挂”,体现在下一“判断题”上,题目是:评判“中国实施欧美国家那样的农产品可追溯体系是非常困难的”这句话[92]。备选答案是:“①不同意;②基本同意;③同意;④比较同意;⑤完全同意”。而企业组和非企业组对此判断的态度见图5-13。可以看到,三分之一以上(38.5%)的企业人士不同意“中国实施欧美国家那样的农产品可追溯体系非常困难”的说法;此外,就认可这一说法的程度而言,总体上,企业组显著的并不比非企业组更认可这一说法。

图5-13 对中国实施欧美国家那样的农产品追溯体系的难度的看法

(2)“挤压”下的理念传导。

强势企业对供应商的“挤压”,并不仅仅反映在成本方面,还反映在质量、流程控制、策略同步、信息开放与交流等多个方面——这显然与国内企业间关系大多局限于与交易相关的有限方面不同。这样做的后果,初期会带来极大的不适应症,但最终使一些本土龙头企业变得强壮(robust)起来,并且培养它们以一种新的视角来评估和看待目前的商业关系。并且,基于这些企业发展的时间脉络可以发现,其被“挤压”后观念的变化,也潜移默化地传导至涉农链其他环节。

(3)经济租金获取能力。

这些鲜活的个案,反映出龙头企业融入全球涉农供应链的积极效应的一面,同时,也提醒着我们不得不承认的痛苦现实:我们关于农产品/食品微观供应链上安全可追溯实现的教益和知识增长,主要地来自于诸如肯德基、麦当劳、沃尔玛等国际“大鳄”。它们冷酷,它们严厉,它们否认任何例外,它们缺乏变通。许多爱国者声讨它们应对垃圾食品、儿童肥胖、压榨供应商以及环境污染负责。

当然,也正是给我们带来那么多“痛苦”的它们,使我们的国字辈龙头企业“被供应链”化——并且,“受害者”居然“不以为耻,反以为荣”[93]。我们不知道,我们能否像卡尔·马克思那样与歌德一起高唱:“既然痛苦是快乐的源泉,那又何必因痛苦而伤心?难道不是有无数的生灵,曾遭到帖木儿的蹂躏?”[94]

我们还注意到,跨国公司利用其强势地位与影响力,建立起一个涉农供应链中间性组织[95],在协力合作中节约交易成本并对资源进行最优配置和使用。从社会福利的角度看,作为焦点厂商(Focal firm)或“舰旗企业”(flagship enterprise)[96]的跨国公司,还采取了至少代行(从实质上看)部分政府质量安全监管职能的行动。这意味着相应的成本。而其能够并愿意承受这种额外的、本应由监管部门负担的成本,则是与其强大的经济租金[97](Rent of Enterprise)获取能力相对称的。

我们认为,隐性层面上主导跨国公司与其国内供应商关系格局的因素,是其内部的组织能力、资源和知识的积累——即促进形成彭罗斯租金(Penrosian Rent)的那些因素。从更深层次上说,组织间市场可以通过利用各个参与企业的异质性资源产生关系租金(Relationship rents),获取一种超额利润。总体上,至少在合作早期,跨国公司主导着与其国内供应商关系,但动态地看,国内供应商的特质或异质性资源的培育,也推动着双方关系的发展和租金的获取。这一点,从上述案例中各供应商经受住跨国公司的繁苛考验而得到侧面验证。只不过,这一切在中国环境下并非对等发生的,而是经历了一个如表5-4所揭示的非对称的迂回过程——即通过组织间的学习效应、接力扶持、信任感染、相互解套等形式,这种租金获取能力的作用力向整个ARSC贯穿。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。